吁求與呼喚:美好人性的回歸與傳承

王清

彭荊風的小說《驛路梨花》(下稱《驛》文)數(shù)次入選語文教材,又一度退出,現(xiàn)在重新進入統(tǒng)編教材后,編在“中華美德”單元,其基本解讀為:

小說通過發(fā)生在哀牢山深處一所小茅屋的故事,生動地展示了雷鋒精神在祖國邊疆軍民中生根、開花、發(fā)揚光大的動人情景,再現(xiàn)了西南邊疆少數(shù)民族樂于助人、熱情好客的淳樸民風,歌頌了互幫互助的良好社會風貌。

在這個解讀里,編者主要關注的是西南邊疆少數(shù)民族樂于助人、熱情好客的“淳樸民風”和互幫互助的良好“社會風貌”。無論是“淳樸民風”還是“社會風貌”都側(cè)重于“道德”,也許正是基于此,統(tǒng)編教材才在課后“積累拓展”四中,把《驛》文的“雷鋒精神”悄悄地引向?qū)Α肮隆钡挠懻摚?/p>

這篇小說所寫的樸實民風是否讓你感動?讀完后,你對“公德”這個概念有什么想法?聯(lián)系現(xiàn)實,和同學討論這個話題。

從定位于“中華美德”的角度來講,無論是對《驛》文主旨的解讀,還是引向“公德”的討論,都無可厚非。事實上,它已然成為一線教師解讀和教學《驛》文的一個十分重要的考量。不過,筆者以為,僅僅如此或許還有所欠缺。我們知道,作為一篇小說語篇,既有作者基于當時特定寫作背景下與讀者交流的特殊訴求,又有文本本身自我言說的訴求,作為一種教學性的文本解讀這是兩個不可或缺的衡量維度。因此,筆者以為可以在“美德說”的基礎上向前再走一步,從話語訴求的角度,運用“非構(gòu)思”理論進行解讀,也許會有新的發(fā)現(xiàn)與理解。

一、美好人性:在寫作胚胎中

要想深入解讀《驛》文,我們首先要關注的便是它的“寫作胚胎”(“非構(gòu)思”理論中的一個概念),因為它揭示了文章的寫作基調(diào),而整篇《驛》文都是基于寫作基調(diào)進行的情境化渲染和意圖性展開的結(jié)果。這可見“寫作胚胎”的重要性。

《驛》文的“寫作胚胎”是:

“山,好大的山啊!起伏的青山一座挨一座,延伸到遠方,消失在迷茫的暮色中。”

這里的“山,好大的山啊!”如果孤立地解讀是沒有太多意義的,從文字上看,也就是兩次渲染哀牢山的“大”罷了。但是,如果聯(lián)系寫作背景來看這句話,就不太一樣了。

要知道,《驛》文是作者在被剝奪了22年創(chuàng)作權(quán)之后,重新創(chuàng)作的第一篇短篇小說。彭荊風曾經(jīng)在一篇文章中這樣寫道:十年動亂中,我受“四人幫”爪牙迫害,沒有判刑卻在六個監(jiān)獄中關押七年,身心飽受摧殘;在那殘忍、貪婪橫行的苦難歲月,更是情念那些民風淳樸的邊地少數(shù)民族,以及在他們當中度過的許多美好日子。

當作者重獲自由之后,當作者所寫的哀牢山又為他所熟悉的云南南部的一座山時,久被壓迫重獲自由的那種欣喜之情,云南邊疆少數(shù)民族的那種淳樸的民風,以及在邊境度過的那些美好的日子,都便一股腦兒地像春風一般撲面而來。因此在“山,好大的山啊!”一句中所贊嘆的,就不僅僅是指一般物理概念上的“陡峭”“高峻”的“大”了,更多的可能是指融入了作者某種深情某種理想的“大”。而且這是一種一座“挨”一座的“大”,一種“延伸”到遠方的“大”,一種“消失在迷茫的暮色中”看不到盡頭的“大”。

這便很是引人遐想了:

在作者心里究竟有什么樣的“大”如此地需要緊挨著延伸到遠方呢?作者在這里寄寓了什么樣的情感,或是有什么樣的隱喻呢?

要想解決這個問題,我們先來看一看陶淵明的《桃花源記》中的這段話:

緣溪行,忘路之遠近。忽逢桃花林,夾岸數(shù)百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛,漁人甚異之,復前行,欲窮其林。

陶淵明筆下的武陵人“忘路之遠近,忽逢桃花林”,跟“我”和老余在哀牢山無意中發(fā)現(xiàn)了一片梨樹林,林中有小屋;瑤族老人打獵迷了路,無意中發(fā)現(xiàn)了梨樹林和林中小屋,是不是有異曲同工之妙呢?

通常認為,“《桃花源記》式的中國烏托邦故事寄托了傳統(tǒng)文人的社會理想。就烏托邦空間的社會理想色彩而言,《驛路梨花》繼承了中國烏托邦故事的格調(diào)。”從這個意義上講,《驛》文是不是也寄托了作者的某種社會理想呢?

我們知道,十年動亂對社會的危害實在是太大了,那時候,不要說領導與下屬之間、同事之間、朋友之間,即便是父母之間、兄弟之間、夫妻之間,常常為了自保做出許多匪夷所思的事情來,有些事情慘絕人寰,現(xiàn)在想起來都令人發(fā)指。這便使得人們對人性是否真的存在產(chǎn)生了極為嚴重的懷疑。于是,眾多揭露人性丑惡的作品便在“文革”后噴涌而出了。而作者不一樣,年輕時有過豐富的邊陲軍旅生活的經(jīng)歷,特別是經(jīng)歷了“文革”的災難和監(jiān)獄生活的折磨之后,卻更加堅信人性是不會泯滅的。他不希望人們對美好人性的存在產(chǎn)生懷疑。

此時,讓我們再次回到剛才的問題上來。通讀《驛》文全篇,我們便會明白作者在“寫作胚胎”中隱喻的是“人性”,是“助人為樂”“知恩圖報”“為人民服務”的善良人性。這樣美好的人性,在十年“文革”期間,幾乎喪失殆盡。作為一個有良知的作家,有必要更有責任喚醒它們,并希望這樣的美好人性,能如“一座挨一座”的青山一樣,“一人挨一人”“一代接一代”地“延伸到遠方”,直到“消失在”人類發(fā)展的“迷茫的暮色中”。作者自己也在一篇文章中說,《驛》文是“一個作家對美好人性的眷念和追求的象征”。

這便是“寫作胚胎”給我們傳遞的信息,在看似一段十分平常的寫景中,卻隱喻著作者吁求、呼喚美好人性的回歸與傳承。

二、美好人性:在意象渲染中

《驛》文的抒情味較濃,歷史上,對于它的體裁,曾經(jīng)有過一段不小的爭論:有人說是散文,有人說是小說。現(xiàn)在基本都傾向于這是一篇小說,作者自己也說了,“小說的文體也是多種多樣的,由于作家的風格、筆調(diào)不同,寫法也會不同。我就是喜歡用這種記敘文的寫法(散文筆調(diào)——筆者注)來寫小說,我覺得這樣顯得更樸素、真實。”歷史上之所以產(chǎn)生這樣的爭論,除了《驛》文采用第一人稱敘述的緣故外,還跟這篇文章中對“梨花”和“小屋”這兩個意象的多次渲染有關。其實,《驛》文對“梨花”和“小屋”進行多次渲染,既有通常意義上的散文式的抒情,更多的是含有作者的某種隱喻。

1.美好人性隱喻在“梨花”渲染中

《驛》文中“梨花”是一個十分重要的意象,既指實實在在的“景”,又指一直沒有出現(xiàn)的梨花“姑娘”,因此要解讀《驛》文的“梨花”,就必須把兩者聯(lián)系在一起考量。

請看渲染一:

“白色梨花開滿枝頭,多么美麗的一片梨樹林啊!”(第4自然段)

這一處是實寫。哀牢山山陡林密,再加上夕陽西下,如果趕不到山那邊的寨子,就只能在深山中露宿了。而在一個人跡罕至的深山中露宿,不僅有許多困難,更有許多不可預知的危險,“我”和老余都很著急。就在這時,一片梨樹林出現(xiàn)在“我們”面前,因為有梨樹就會有人家,所以,老余高興地叫起來。

這時,對梨花的渲染(“非構(gòu)思”理論中的一個概念),主要側(cè)重于“多”和“美”上,這個對“多”與“美”的贊美是“我”和老余遇到的困難有望解決之后的那種欣喜之情的自然流露。同時,也為進一步渲染梨花的隱喻義而張本。

再看渲染二:

“一彎新月升起了,我們借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨樹林里走著。山間的夜風吹得人臉上涼涼的,梨花的白色花瓣輕輕飄落在我們身上。”(第6自然段)

這一處還是實寫。這里的“一彎新月升起來”可能是個瑕疵。“新月”是一種天文現(xiàn)象,是指在農(nóng)歷的每月初一,當月亮運行到太陽與地球之間時,月亮以黑暗的一面對著地球,并且與太陽同升同落,在地球上看不見月球的情況。因此,現(xiàn)實世界中,一彎新月在晚上是“升”不起來的。不過,這不是我們要關注的重點,我們需要關注的是“淡淡的月光”“忽明忽暗的梨樹林”以及“涼涼”的“夜風”所營造一種美好、寧靜的氛圍。通常,人們只有在解決了基本的安全需求和衣食住行需求之后,才有那份心境和心情享受如此的寧靜與美好。《驛》文中,“我們”之所以能夠享受到這樣的寧靜和美好,是因為“我”和老余看到了梨樹林,而有了梨樹林就會有人家,有人家便有了希望。

在這段話中,還有一處渲染值得關注:“梨花的白色花瓣輕輕飄落在我們身上”。這里既是實寫,又是虛寫。實寫是很顯然的,我們行走在梨樹林里,伴隨著陣陣夜風,梨花的白色花瓣落在“我們”身上是很有可能的。那么,虛寫又是指什么呢?我們知道,通常,素美清雅的白色梨花寄寓了人性的美好與純樸,正如文中的哈尼族少女“梨花”,現(xiàn)在這隱喻著人性的美好與純樸的白色花瓣“輕輕飄落”在“我們”這個平常的過路人的身上,是否寄寓了作者某種情思或理想呢?作為一個平常的過路人,面臨落在身上的“人性的美好與純樸”時,“我們”又會如何想,又會如何做呢?這便為《驛》文進一步渲染像“梨花”一樣的美好人性的回歸與傳承作了很好的鋪墊。

接下來,看渲染三:

“這天夜里,我睡得十分香甜,夢中恍惚在那香氣四溢的梨花林里漫步,還看見一個身穿著花衫的哈尼小姑娘在梨花叢中歌唱……”(第27自然段)

這里是虛寫。這段話中“睡得十分香甜”很有意味。這不禁引入深思,是什么事情讓“我”日有所思夜有所夢呢?而且還睡得如此的香甜?那是白日里瑤族老人告訴“我”說,“對門山頭上有個名叫梨花的哈尼小姑娘,她說這大山坡上,前不著村后不挨寨,她要用為人民服務的精神來幫助路人”。這里的“為人民服務的精神”雖然有點兒直白,似有點兒過早暴露“謎底”之嫌,是《驛》文值得商榷的地方,但是哈尼小姑娘的“為人民服務的精神”顯然感染了“我”;更讓人感動的是,不但是哈尼小姑娘有“為人民服務的精神”,而且過路人都有這樣的精神,因為他們“受到照料,都很感激,也都盡力把用了柴、米補上,好讓后來人方便”。因此,“我”才睡得如此香甜的。

“一個身穿著花衫的哈尼小姑娘在梨花叢中歌唱”也很有意味。要知道,到目前為止,“我”還沒有見過哈尼小姑娘“梨花”,“我”竟然會夢見她在歌唱,而且別有深意的在“梨花叢”中歌唱。這里有意把“梨花”景物和“梨花”姑娘有機地聯(lián)系在一起,無形中使“梨花”景物具有了“梨花”姑娘的人性,又使“梨花”姑娘具有了“梨花”景物的物性。

至于,“我”夢見自己在梨花林里漫步,而且是“香氣四溢”的梨花林。是因為白日里聽瑤族老人說,過路人都盡力來照料小屋,使我意識到不僅是多年前一隊解放軍戰(zhàn)士和“梨花”姑娘,而且后來的“梨花”妹妹、瑤族老人,以及凡是受過照料的“過路人”都具有“梨花”姑娘的高尚品質(zhì)和美好人性,這其中當然也包括“我”和老余。所以,“我”是夢到自己在“香氣四溢的梨花林里漫步”而不是“散步”。“散步”是隨便走走的意思,多作為一種休息方式;而“漫步”不一樣,它是沒有目的,悠閑走動的意思,多用于休閑、欣賞。很顯然,“我”已經(jīng)沉浸其中,此時,“我”也是“梨花”姑娘,“梨花”姑娘這個群體中也有“我”。于是,這才有了第二天早上,“我們沒有立即上路”,而是“決定把小茅屋修葺一下”的故事。

看起來,這第二天的故事,只是閑閑的一筆,卻寄寓了作者的美好的社會理想。因為《驛》文不僅僅吁求美好人性的回歸,更是企盼美好人性的傳承。現(xiàn)在“我”和老余,還有那個瑤族老人都留下來修葺小茅屋了,不正是傳承美好人性的最好的見證嗎?

最后,再來看渲染四:

“望著這群充滿朝氣的哈尼小姑娘和那潔白的梨花,不由得想起了一句詩:‘驛路梨花處處開。”(第37自然段)

這是《驛》文的點睛之筆。“驛路梨花處處開”中的“梨花”,暗示萬物在春天蓬勃生長,隱喻勝利像春色一樣美好。小說中的“梨花”正是借陸游之意表達十年動亂之后必將迎來美好的春天,美好的人性也必將復蘇。作者由眼前的“潔白的梨花”的實寫,聯(lián)想到在經(jīng)歷了十年浩劫之后,祖國大地終于迎來了美好人性的回歸,終于可以祈盼這樣的美好人性的一代又一代地傳承下去。所以,情不自禁地想起陸游的一句詩:“驛路梨花處處開”。

2.美好人性隱喻在“小屋”渲染中

“小屋”同樣是《驛》文十分重要的意象。它“不僅是敘事的焦點和道德實踐的場所,也是小說中自然和人文空間的焦點。”所以,《驛》文對“小屋”進行了多次渲染,而且每次渲染的意圖都有累進式的變化。

請看渲染一:

“一座草頂、竹篾泥墻的小屋出現(xiàn)在梨樹林邊。屋里漆黑,沒有燈也沒有人聲”。(第8自然段)

這一處的渲染意在對“敘事的焦點和道德實踐的場所”進行描述,《驛》文下面的故事,都是圍繞它展開的,所以,大意不得。這段渲染有兩個側(cè)重點:

一是側(cè)重簡陋,這可從“一座草頂、竹篾泥墻”看出來。對于路人來講,在深山密林之中行走,他們最需要的是有個落腳的地方,有水喝,有飯吃,有床睡;對于照料小屋的人來講,也方便維護。如果聯(lián)系《驛》文下面有關小屋的描寫,我們便會發(fā)現(xiàn)更為重要的一點:“文中的物質(zhì)文化形式如小草屋以及屋中的用品,都是簡單的自然原材料或粗加工產(chǎn)品。在生產(chǎn)生活方式上,旅行者自己動手采集物品、操作食材、修葺房屋,也都是原始的、非高度分工背景下的勞作形式。正如中國文人理想中的田園生活一樣,這里的理想世界也是非城市化的、靜態(tài)的和自足的,人們在自然中路過、筑居和勞作。”從這個意義上講,《驛》文在渲染小屋時,保留了古代傳統(tǒng)的烏托邦想象,寄寓了作者的理想情懷。

二是側(cè)重無人居住,這可以從“漆黑”“沒燈”“沒人聲”看出來。因為無人居住,“我”和老余才能住下來,故事才能進行下去,當然,有人居住的話也可以借宿,但是那就是另外一個故事了。還有更為重要的一點,因為無人居住,便自然而然地生出了一個疑問:這是什么人的房子呢?這既是懸念,又是小說的敘述動力。事實上,讀者正是帶著這樣的懸念(以及后來的“誤會”),才一次又一次被作者引領到文本深處,并與作者與文本進行深度交流的。

再看渲染二至四:

渲染二:“老余打著電筒走過去,發(fā)現(xiàn)門是從外扣著的。白木門板上用黑炭寫著兩個字:‘請進。”(第9自然段)

“從外扣著”和“請進”這似乎在告訴過路人,不管你是哪個地區(qū)的人,哪種職業(yè)的人,也不管是哪個民族的人,只要你有需求,你就可以進去。也就是說,這間小屋可以溫暖所有的從這里經(jīng)過的過路人。從而,使作者吁求、呼喚美好人性的回歸與傳承具有了更為廣泛的意義。

渲染三:“我們推開門進去。火塘里的灰是冷的,顯然,好多天沒人住過了。一張簡陋的大竹床鋪著厚厚的稻草。倚在墻邊的大竹筒里裝滿了水,我嘗了一口,水清涼可口。”(第10自然段)

渲染四:“老余用電筒在屋里上上下下掃射了一圈,又發(fā)現(xiàn)墻上寫著幾行粗大的字:‘屋后邊有干柴,梁上竹筒里有米,有鹽巴,有辣子。”(第11自然段)

這兩處的渲染主要是告訴讀者小屋的主人為過路人準備了哪些生活必需品。所不同的是,渲染三中的“厚厚”“裝滿”“清涼可口”更滲透了小屋主人對過路人的滿滿的關懷。

最后再看渲染五:

“溫暖的火、噴香的米飯和滾熱的洗腳水,把我們身上的疲勞、饑餓都攆走了。我們躺在軟軟的干草鋪上,對小茅屋的主人有說不盡的感激。”(第12自然段)

嚴格說來,這是對小屋的側(cè)面渲染。然而,正是這不起眼的側(cè)面渲染,不僅表明了小屋對于過路人的意義與價值,同時,也為作者一直吁求的美好人性的回歸與傳承作了很好的伏筆。“我”和老余的確是享受到了小屋主人的照顧,然而,如果“我們”以及所有的“過路人”只是感到了舒服,而沒有心生感激的話,故事便失去了進行下去的邏輯動力,作者所一直吁求和呼喚的美好人性的回歸與傳承,便無從著落。所以,這里的“對小茅屋的主人有說不盡的感激”是極為重要的,因為正是一個又一個“過路人”心生感激,他們才繼續(xù)維護、修繕小屋,從而一個接一個地成為小屋的下一任的事實上的“主人”。“小屋猶如一粒美好人性的種子,它由軍人們種下,在梨花和其他哈尼族少女心中生根發(fā)芽,在老獵人、所有的路人以及每一個讀者心中開花結(jié)果,所有人都精心呵護著這座精神小屋。”這樣,美好人性的回歸與傳承才有可能,作者的吁求與呼喚才有希望實現(xiàn)。

三、美好人性:在情節(jié)渲染中

《驛》文看起來是有主要人物的——小屋的主人梨花姑娘,但是實際上,只要是照顧過小屋的人,本質(zhì)上都是“梨花”,都是事實上的“主人”。也就是說,這篇小說,不以刻畫人物見長,而是以跌宕起伏、一波三折的情節(jié)來取勝。因此,這是一篇情節(jié)小說。通常,情節(jié)小說是以情節(jié)為中心,小說中的各種描寫、人物性格的發(fā)展都是為情節(jié)的發(fā)展服務,它們是情節(jié)發(fā)展的基礎與鋪墊。

但是,《驛》文的情節(jié)并不是很好安排的。

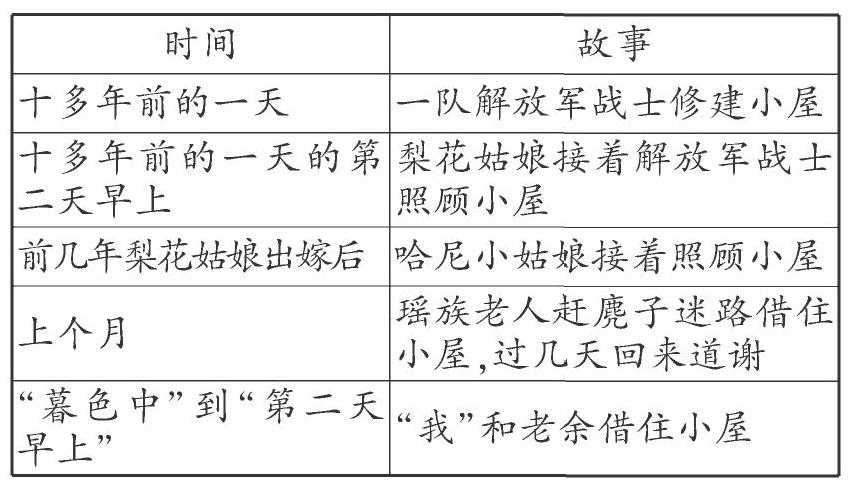

一是,如果單純地想表達樂于助人的“雷鋒精神”,主題較為平常,常規(guī)的結(jié)構(gòu)很難出色地表達;二是,《驛》文在時間跨度上,從一隊解放軍在哀牢山修建房屋,到“我”和老余借住小屋,其時間跨度有長達十多年之久,而故事卻從“我”和老余借舍小屋開始到第二天修葺小屋、遇見一群哈尼小姑娘結(jié)束,其時間跨度不到一天,換句話講,《驛》文的事理時間和敘述時間有著很大的差別;三是,在《驛》文里至少濃縮了五個故事:

要想在一個主敘述層(即從“暮色中”到“第二天早上”期間,“我”和老余借住小屋)內(nèi),包含其他四個次敘述層,且相互之間不沖突,不打架,實在不是件容易的事情。

綜合上述的三方面的因素,作者便頗費心事地在一個嵌套式的結(jié)構(gòu)中,巧妙運用懸念與誤會的手法進行多重渲染,不但達到了作者的最初的寫作意圖,并在此基礎上,向前走了一步,走向了對美好人性的回歸與傳承的吁求和呼喚。

1.情節(jié)渲染:誤會瑤族老人

一彎新月升起,“我”和老余借助淡淡的月光,穿過梨樹林,發(fā)現(xiàn)了一座草頂、竹篾泥墻的小屋。很自然地產(chǎn)生了一個懸念:這是什么人的房子?在得到幫助之后,“我”和老余都對小茅屋的主人有說不盡的感激。就在這時,一個瑤族老人提槍扛米進來了。于是,“我”和老余同時抓住老人的手,搶著說感謝的話。可老人卻告訴他們,他不是主人,也是過路人。第一個懸念引出的第一個誤會解除了。

我們不妨作這樣的設想,如果這個瑤族老人就是小屋主人的話,那么,不但故事到此為止,而更為糟糕的是《驛》文就只能表達瑤族老人的樂于助人的精神了。不但情節(jié)單調(diào),而且主題單薄,文章很難引起讀者的思考。

但這位瑤族老人恰恰是跟他們一樣,也是一個曾經(jīng)受過這個小屋幫助的過路人。這便隨之產(chǎn)生了第二個懸念:小屋主人究竟是誰?同時,也使故事有了繼續(xù)進行下去的動力。

這里需要注意的是,通過瑤族老人的口,知道有一個叫“梨花”的哈尼小姑娘用為人民服務的精神幫助路人。也許是受那個“梨花”的哈尼小姑娘感召,也或許瑤族人本就民風純樸,“吃了用了人家的東西,不說清楚還行?”所以,過幾天,他就專門送糧食過來了。而且,不但是這位瑤族老人,事實上,“過路人受到照料,都很感謝,也都盡力把用了柴、米補上,好讓后來人方便”。也就是說,像“我”和老余遇到的“懸念”和“誤會”在“我”和老余來到這個小屋之前,或許已經(jīng)上演過很多遍了。

關鍵是,當“我”和老余來到小屋時,床上的稻草是厚厚的,大竹筒里的水是滿滿的,而且還為路人備了干柴、米、鹽巴和辣子,這說明,一直以來都有人在精心照料著這個小屋。進一步說,像“梨花”那個哈尼小姑娘一樣“助人為樂”“知恩圖報”“為人民服務”的精神,已經(jīng)遠遠不是一個人的品質(zhì),它像接力棒一樣,從一個“過路人”傳遞給另一個“過路人”,漸漸地便從單一的個人品質(zhì),轉(zhuǎn)而成為群體的美好的人性。這便使得這一情節(jié)渲染具有了非同尋常的意義。

2.情節(jié)渲染:誤會哈尼姑娘

也許正是因為受到“梨花”姑娘和瑤族老人的感染,第二早上,“我們”沒有立即上路,而是跟老人一起決定把小茅屋修葺一下。就在這時,梨樹林里閃現(xiàn)出一群哈尼小姑娘,于是,“我”料想:她一定就是梨花。

如果“我”的料想不錯,那個哈尼小姑娘就是小屋的主人的話,故事到這里就結(jié)束了。《驛》文的主旨就會在不自覺中發(fā)生了飄移:似乎《驛》文不再是贊揚“助人為樂”“知恩圖報”“為人民服務”的精神,至少不全是,更多的卻在懸念的“引領”下尋找小屋的主人。現(xiàn)在,小屋的主人找到了,主人公似乎就只剩下感謝了。如果真是那樣的話,那《驛》文的文學價值和教學價值就減損太多了。

然而,那個哈尼小姑娘并不是小屋真正的主人,而是解放軍戰(zhàn)士。第二次誤會隨之消除,緊接著便產(chǎn)生了第三個懸念:解放軍戰(zhàn)士為什么要蓋房子?后來,通過哈尼小姑娘的口得知,解放軍戰(zhàn)士這樣做是為了學習雷鋒同志方便過路人,姐姐梨花姑娘很受感動,成為第一個照料小屋的人,后來,梨花姑娘出嫁遠方,如今,妹妹接過梨花姑娘的任務繼續(xù)照料小屋。

這也就是說,一直引起讀者懸念的小屋的“主人”,無論是最初的建造者——解放軍戰(zhàn)士,還是傳說中的“梨花”姑娘,要么已經(jīng)遠離,要么已經(jīng)遠嫁,這就使得文本最初的懸念:這是什么人的房子,成為一個似真非真、似遠非遠的存在。這便巧妙回避了實在的“客觀性”的回答,而使文本引領人們走向更加深遠的人文性的思考。因為小屋的主人究竟是誰并不重要,重要的是,從解放軍戰(zhàn)士,到梨花姑娘,到梨花妹妹,再到過路人(瑤族老人)和“我”與老余,“助人為樂”“知恩圖報”“為人民服務”的精神從一個個人品質(zhì)上升成為群體共有的美好人性,能夠一代代地傳承下去。而這正是一個剛剛經(jīng)歷了“文革”的災難和監(jiān)獄生活的折磨之后,一個有良知的作家對美好人性的回歸與傳承的吁求、呼喚。

綜上所述,《驛》文雖然再現(xiàn)了西南邊疆少數(shù)民族樂于助人、熱情好客的淳樸民風,歌頌了互幫互助的良好社會風貌,但是如果聯(lián)系當時的寫作背景,運用“非構(gòu)思”理論從“寫作胚胎”“意象渲染”和“情節(jié)渲染”來看,我們完全可以再向前走一步:《驛》文是作者對“助人為樂”“知恩圖報”“為人民服務”等美好人性的回歸與傳承的吁求與呼喚。

〔本文系作者主持的江蘇省教育科學“十二五”規(guī)劃2015年度普教立項課題“基于‘非構(gòu)思寫作理論的初中記敘文寫作教學研究”(課題編號:D/2015/02/465)的階段性研究成果〕

[作者通聯(lián):江蘇揚州寶應縣城西實驗學校]