“別人家的孩子”vs.平庸的自己:社會比較對獨特性尋求行為的影響*

宮秀雙 張紅紅

“別人家的孩子”vs.平庸的自己:社會比較對獨特性尋求行為的影響

宮秀雙 張紅紅

(江南大學商學院, 江蘇 無錫 214122)

人們在自我評價中普遍存在著優于平均值效應, 而上行社會比較會打破這一自我評價偏差, 引發后續的補償性消費行為。通過5個實驗, 依次論證上行比較(vs.下行比較)會提升個體對獨特產品選項的偏好(實驗1); 其心理機制在于上行比較降低了而非下行比較提升了個體的自我獨特性感知, 從而促使個體出于補償的目的而尋求獨特性(實驗2a、2b和2c); 上述效應適用于經濟狀況這一特定比較維度, 并且在感知經濟流動性的調節作用下得到強化或削弱(實驗3)。研究結論對于推動社會比較和獨特性尋求行為相關領域的理論進展, 指導長尾市場中企業的營銷策略、幫助個體緩解上行比較的威脅均有著積極的啟示價值。

社會比較; 獨特性尋求行為; 優于平均值效應; 補償性消費; 感知經濟流動性

1 引言

作為獲取自我評價的重要途徑, 社會比較廣泛存在于人們的日常生活和工作情境中。如今, 人們越來越多地通過微信朋友圈、Facebook等社交平臺發布個人狀態或瀏覽他人狀態, 在此過程中會產生頻繁的社會比較(Appel, Gerlach, & Crusius, 2016)。在無任何比較的情況下, 人們的自我評價普遍存在著優于平均值效應(better-than-average effect), 即認為自身在智力、收入、外表吸引力等方面的表現比大多數人都更好、更優越(Alicke & Govorun, 2005; Brown, 1986)。與更優秀的他人比較則會打破這一自我評價偏差, 引發一系列心理和行為后果, 比如親社會行為(Schlosser & Levy, 2016)、物質主義(Zheng, Baskin, & Peng, 2018a)、炫耀性消費行為(Zheng, Baskin, & Peng, 2018b)等。然而, 關于社會比較如何影響人們的獨特性尋求行為, 這一問題尚未得到關注。

在現實生活中, 較為常見的現象是處境優越的人更多地表現出個性和獨特性, 但目前尚無學者在社會比較的框架下考察處境更好與處境更差的人獨特性尋求行為的差異, 上述現象也未曾得到實證研究的支持。本質上而言, 人們在決策中追求個性化、差異化或定制化的行為均為獨特性尋求行為, 它受到獨特性需求(Tian, Bearden, & Hunter, 2001)、物理環境中的獨特元素(Zhu & Argo, 2013)、社會排斥(Bozkurt & Gligor, 2019)等內外部因素的影響。其中, 作為獨特性尋求行為的重要前置變量, 獨特性感知指的是個體對自我與他人之間差異性的感知(Fromkin & Snyder, 1980; Lynn & Harris, 1997; Snyder, 1992), 其影響因素包括: 社會排斥誘因的穩定性(Wan, Xu, & Ding, 2014)、否定的身份框架(Jin, He, Zou, & Xu, 2013)等。根據優于平均值效應, 在不與他人比較的情況下, 人們普遍認為自己在智力、外貌、經濟狀況等多個重要維度上的表現優于平均水平(Alicke & Govorun, 2005)。同時, 人們傾向于將表現為平均水平的人視為普通的、平庸的或不特別的(Klar & Giladi, 1997), 而認為自己是與眾不同的、獨特的(Hoorens, 1993; Snyder & Fromkin, 1977)。由此可知, 當不與他人比較時, 人們有著較高的自我獨特性感知。那么, 當與更優秀或更差的他人進行比較時, 人們的獨特性感知會發生怎樣的變化, 以及會產生怎樣的后續行為反應呢?縱觀現有文獻, 學者們未曾系統探討和回答這些問題。本研究旨在考察社會比較對獨特性尋求行為的影響, 深入揭示獨特性感知的中介作用, 并進一步探究感知現狀可變性這一重要邊界條件。接下來對社會比較、優于平均值效應、補償性消費行為模型等相關文獻進行回顧, 在此基礎上推導出研究假設。

1.1 社會比較及其影響

人們普遍有著獲取自我評價的內驅力, 當客觀的評價標準不可得時, 就會轉向與他人比較(Festinger, 1954)。人們開展社會比較的維度包括外表吸引力、智力、學術能力等諸多方面(鄭曉瑩, 彭泗清, 彭璐珞, 2015; Argo & Dahl, 2018; Hoegg, Scott, Morales, & Dahl, 2014; Schlosser & Levy, 2016)。總體上, 與更差、更劣勢的他人比較會提升自我評價與自我滿意度(Wills, 1981), 而與更優秀的他人比較則會對個體的自我概念產生威脅、降低自尊, 并導致消極的自我評價(韓曉燕, 遲毓凱, 2012; Collins, 1996)。面對上行比較的威脅, 個體會通過疏遠更加優秀的比較對象(Pleban & Tesser, 1981)、降低比較維度對自己的重要性(Festinger, 1954), 以及夸大自己無法超越的比較對象(Alicke, LoSchiavo, Zerbst, & Zhang, 1997)等直接策略予以應對。此外, 上行比較還會導致補償性消費行為。例如, 外表吸引力的上行比較會促使個體出于補償的動機而增加對提升自身外表吸引力的投資(Markey & Markey, 2010)、購買綠色產品或做出關心他人利益的舉動(Li & Zhang, 2011)、在不相關的消費領域中做出最優購買決策(Sobol & Darke, 2014)等。

然而, 以往大多數學者僅聚焦于單一社會比較維度, 如外表吸引力(Argo & Dahl, 2018; Li & Zhang, 2011; Sobol & Darke, 2014)、社會地位(黃婷婷, 劉莉倩, 王大華, 張文海, 2016)、身材體型(Smeesters, Mussweiler, & Mandel, 2010)等, 所得研究結論無法直接適用于其它維度的社會比較。此外, 盡管前人發現社會比較會影響個體的自我評價,卻往往將其作為一個寬泛的概念進行探討(Collins, 1996)。實際上, 人們的自我評價有著多種具體的表現形式, 部分學者提出自我評價包含自尊、自我效能感、神經質與心理控制源這四個方面(Gardner & Pierce, 2010), 還有學者在研究中將自我評價具體化為社會身份自我評價(Luhtanen & Crocker, 1992)、人際表現自我評價(Clark & Arkowitz, 1975)等。作為自我評價的可操作性研究構念, 個體的自我獨特性感知更具概括性且層次更高, 它可能來源于個體在智力、外貌等具體維度上的自我評價, 如比大多數人更聰明或更漂亮就會顯得與眾不同。前人雖然指出人們在不開展任何比較的情況下傾向于認為自身表現優于平均水平(Alicke & Govorun, 2005; Brown, 1986), 以及上行比較會對人們在特定比較維度上的自我評價產生直接影響(Aspinwall & Taylor, 1993; Collins, 1996), 但社會比較是否以及如何影響人們的自我獨特性感知, 尚無實證研究對此進行探討。

1.2 優于平均值效應與自我獨特性感知

根據社會比較理論(Festinger, 1954), 人們總有一種“希望自己比別人好”的向上驅力, 但人們往往低估表現優秀或處境優越的人數比例(Alicke, 1985; Allison, Messick, & Goethals, 1989), 在不進行社會比較的情況下, 人們的自我評價還普遍存在著優于平均值效應, 即對自己在多個維度上的表現比大多數人更好、更優越的感知(Alicke & Govorun, 2005; Brown, 1986), 并且總是誤認為自己更非凡、更獨特(Hoorens, 1993; Snyder & Fromkin, 1977)。由此可知, 人們不僅有“希望自己比別人好”的向上驅力, 而且有著“希望自己比大多數人好”的追求獨特性的內驅力。事實上, 在眾多領域和行業中, 表現極好或極差的人在比例上相對較低, 而中等的、表現為平均水平的人則占據著大多數。因此, “比大多數人好”不僅能幫助個體脫穎而出、獲得自我價值的肯定, 還能強化自我獨特性感知(McClelland, 1961)。綜上, 在不與他人比較的情況下, 人們普遍有著較高的獨特性感知, 社會比較與獨特性感知之間存在著內在關聯。

在社會比較中, 下行比較能夠讓個體感知到自己確實比他人更好、更優越, 由此印證個體持有的優于平均值自我評價偏差, 使得個體更加確信自己是獨特的; 然而, 上行比較會打破這一自我評價偏差, 促使個體意識到自身表現并不高于平均水平, 從而向下調整自我評價。由于人們有著維持積極自我意象的動機(Tesser & Cornell, 1991), 因此在上行比較后會更可能將自我評價向下調整至平均水平而非低于平均水平, 而人們往往將表現為平均水平的人視為普通的、平庸的、不特別的(Klar & Giladi, 1997), 由此會產生較低的自我獨特性感知。換言之, 相對于下行比較, 上行比較會降低個體的自我獨特性感知。根據補償性消費行為模型, 人們會為了消除或降低消極的自我差異感而購買特定的產品或服務, 以彌補自身在特定領域中的不足(Mandel, Rucker, Levav, & Galinsky, 2017)。一方面, 人們會在相同領域中進行直接補償, 比如外表吸引力較低的個體更愿意購買能夠提升外表吸引力的產品(Hoegg et al., 2014); 另一方面, 人們還會在其它領域中間接地補償自身的不足, 比如外表吸引力較低的個體更傾向于在不相關的領域中做出最優的消費決策(Sobol & Darke, 2014)、表現出更高的親社會行為傾向(Li & Zhang, 2011)和炫耀性消費行為傾向(Zheng et al., 2018b)等。由于個體的內在需求或自我概念受到威脅是引發補償性消費行為的關鍵心理因素(Mandel et al., 2017), 因此, 上行比較對個體獨特性感知的威脅會引發后續補償性的獨特性尋求行為, 比如更傾向于選購獨特屬性較高的小眾產品或定制化產品(Wan et al., 2014; Zou, Jin, He, & Xu, 2014)。鑒于此, 提出如下假設:

H1: 相對于下行比較, 上行比較會引發更高的獨特性尋求行為傾向。

H2: 社會比較對獨特性尋求行為的影響被獨特性感知中介。具體而言, 上行比較(vs.下行比較)會降低個體的獨特性感知, 進而導致獨特性尋求行為。

1.3 感知現狀可變性

人們對特定消極事件或威脅的反應會受到感知現狀可變性的影響。根據前人研究, 感知現狀可變性指的是人們對于通過自身努力改變現狀或處境的信念, 它影響著人們對于威脅事件的認知和反應(Cannon, Goldsmith, & Roux, 2019; Roese & Olson, 2007)。具體而言, 當感知現狀可變性較高時, 人們相信能夠通過自身努力改變讓人不滿意的現狀或處境, 威脅事件引發的消極心理后果可以得到緩解, 后續的補償性行為反應也會減弱; 反之, 當感知現狀可變性較低時, 人們更傾向于相信現狀的形成是由外界環境決定的, 無法通過自身努力改變現狀, 威脅事件引發的消極心理感受會得到加強, 使得人們更可能采取相應的補償性行為應對策略。

根據補償性消費行為模型, 當特定威脅或需求通過某種方式得到緩解或滿足后, 個體后續在其它領域中做出補償性消費行為的動機就會減弱(Mandel et al., 2017), 比如研究發現當通過直接的自我肯定緩解上行比較的威脅后, 上行比較引發的補償性的炫耀性消費行為傾向變弱(鄭曉瑩, 彭泗清, 戴珊姍, 2014)。同理, 在社會比較情境中, 感知現狀可變性與獨特性尋求行為可視為個體應對上行比較威脅的直接策略和補償性策略, 兩者所發揮的作用本質上是相當的。當感知現狀可變性較高時, 個體相信能夠依靠自身努力改變較差的現狀, 從而直接緩解上行比較對獨特性感知的威脅, 后續出于補償動機的獨特性尋求行為就會變弱; 反之, 當感知現狀可變性較低時, 個體對依靠自身努力改變現狀的信念較弱, 無法緩解上行比較對獨特性感知的威脅, 由此會激發補償性行為應對策略, 使得個體更可能在補償動機的驅動下尋求獨特性。鑒于此, 提出如下假設:

H3a: 感知現狀可變性調節社會比較對獨特性尋求行為的影響。當感知現狀可變性較低時, 上行比較對獨特性尋求行為的正向影響得到強化; 當感知現狀可變性較高時, 上行比較對獨特性尋求行為的正向影響減弱。

H3b: 感知現狀可變性調節社會比較通過獨特性感知對獨特尋求行為的間接影響。當感知現狀可變性較低時, 獨特性感知在社會比較對獨特尋求行為的影響中起著顯著的中介作用; 當感知現狀可變性較高時, 獨特性感知的中介效應不顯著。

2 實驗1:社會比較的主效應

2.1 前測

為了確定用于主實驗的產品刺激物, 本實驗在借鑒前人研究的基礎上選出在多個屬性上都高度相似的兩個旅游景點——普吉島與巴厘島作為備選項(Wan et al., 2014), 并通過一個獨立前測檢驗所選產品刺激物是否合適。前測在55名在校大學生(43.6%男性,= 21.47歲)中開展, 被試需要從三個方面完成對兩個景點的評價: “你覺得以上旅游勝地的吸引力如何?” (1 = 完全沒有吸引力, 7 = 非常有吸引力); “你對以上旅游勝地的喜歡程度如何?” (1 = 一點都不喜歡, 7 = 非常喜歡); “你對以上旅游勝地的熟悉程度如何?” (1 = 一點都不熟悉, 7 = 非常熟悉)。兩個景點圖片出現的順序隨機, 以排除順序的混淆影響。結果顯示, 被試對兩個景點吸引力的評價(= 5.36 vs.= 5.40;(54) = ?0.16,= 0.87)、喜歡程度(= 5.27 vs.= 5.33;(54) = ?0.31,= 0.76)和熟悉程度(= 5.38 vs.= 5.27;(54) = 0.43,= 0.67)均不存在顯著差異。因此, 所選產品刺激物是合適的。

2.2 實驗設計與被試

北京某高校64名在校大學生(54.5%男性,= 22.55歲,= 2.94歲)參與了本實驗。進入實驗室后, 被試被隨機分配到單因素(社會比較: 上行vs.下行)組間實驗設計中。其中, 上行比較組32人, 下行比較組32人。

2.3 實驗流程

借鑒前人研究(Schlosser & Levy, 2016), 本實驗采用“人物描述任務”對社會比較進行操縱。在上行比較組, 被試需要從自己認識的人里列舉出三個人, 這三個人目前的處境或現狀都比自己更好、更優越, 并將這三個人姓名的首字母寫下來。隨后, 被試需要從自己列舉的三個人中選出一人, 并且盡可能詳細地描述此人的現狀如何比自己更好、更優越。相反, 在下行比較組, 被試需要從自己認識的人里列舉三個目前處境或現狀比自己更差、更惡劣的人, 將這三個人姓名的首字母寫下來并且從中選出一人, 盡可能詳細地描述此人的現狀如何比自己更差、更惡劣。該部分任務無時間和字數限制, 被試可以盡可能詳細地進行人物描述。完成該任務后, 被試需要在7級量表上完成社會比較的操縱檢驗測項: “你在多大程度上覺得自己的現狀比你描述的這個人更好?” (1 = 一點也不, 7 = 非常)。

接下來, 被試進入“關于度假勝地偏好的調研”, 該部分用于測量被試的獨特性尋求行為。被試被告知某旅行社計劃面向大學生推出A島和B島兩個景點的旅游路線, 并希望在正式推出旅游路線之前了解大學生群體對這兩處旅游景點的偏好。此外, 被試還了解到根據之前在高校大學生群體中所做的調研, 有81%的學生更喜歡A島, 僅有19%的學生更偏好B島。為了排除被試對兩處景點原有偏好的混淆影響, 對上述景點與比例之間的配對進行了均衡設置。隨后, 被試需要根據自己的偏好在兩個景點中做出選擇。此外, 本實驗還要求被試回想開展社會比較的維度, 并且在學業成績、個人才華、外貌、社交能力等給出的多個維度中進行勾選。最后, 被試填寫性別、年齡等人口統計信息, 并領取實驗報酬。

2.4 數據分析與結果

操縱檢驗。單因素ANOVA結果顯示, 相對于下行比較組(= 5.06,= 1.19), 上行比較組的被試(= 3.22,= 1.09)認為自己的現狀更差,(1, 62) = 41.46,< 0.001, η= 0.40, 表明對社會比較的操縱是成功的。

假設檢驗。首先, 對被試的景點選擇進行編碼, 將選擇大眾景點的結果編碼為0、選擇小眾景點的結果編碼為1。其次, 以社會比較為自變量、編碼后的景點偏好為因變量進行二元Logistic回歸, 結果顯示上行比較組選擇小眾景點的被試比例(53.1%)顯著地高于下行比較組(28.1%), β = 1.06, Wald χ= 4.04,= 0.044, 表明上行比較會導致更高的獨特性尋求行為傾向, H1得到支持。

最后, 分析被試開展社會比較的維度(見圖1), 結果顯示大多數被試在個人才華方面進行了比較(81.3%), 其次是學業成績(60.9%)和社交能力(56.3%)等維度, 間接反映出實驗結果適用于多個社會比較維度。

圖1 被試開展社會比較的維度

2.5 討論

實驗1初步驗證了上行比較對獨特性尋求行為的正向影響, 但該實驗并未揭示其心理機制。接下來的實驗將對獨特性感知的中介作用進行檢驗, 同時, 還將對自尊(Collins, 1996)、情緒(Aspinwall & Taylor, 1993)和自我效能感(Sobol & Darke, 2014)等混淆解釋機制進行分析和排除。

3 實驗2a: 獨特性感知的中介效應

3.1 前測

實驗2a采用T恤衫圖案設計作為產品刺激物, 并開展一個獨立前測以確保實驗材料選取的有效性。前測通過網絡問卷的形式開展, 39名(33.2%男性,= 21.56歲)在線消費者參與了前測, 所有參與者需要對問卷中的三個T恤衫圖案設計(A, B, C)進行吸引力(1 = 一點沒有吸引力, 7 = 非常有吸引力)和喜歡程度(1 = 一點都不喜歡, 7 = 非常喜歡)的評價。結果顯示, 被試對三個圖案設計刺激物的吸引力評價((38) = 1.26,= 0.21;(38) = 1.63,= 0.11;(38) = 0.34,= 0.73)和喜歡程度((38) = 0.39,= 0.69;(38) = 0.57,= 0.57;(38) = ?0.26,= 0.80)兩兩之間均不存在顯著差異。因此, 本實驗選取的產品刺激物是合適的。

3.2 實驗設計與被試

北京某高校68名在校大學生(16.2%男性,= 22.29歲,= 5.85歲)參加了本實驗。進入實驗室之后, 被試被隨機分配到單因素(社會比較: 上行vs.下行)組間設計中, 其中, 上行比較組34人, 下行比較組34人。

3.3 實驗流程

與實驗1相同, 本實驗仍采用“人物描述任務”對社會比較進行操縱。被試完成社會比較的操縱檢驗測項后, 在7級量表上完成獨特性感知這一中介變量的兩個測項, 測項條目的構成和選取在借鑒前人研究的基礎上有所調整(Tian et al., 2001; Wan et al., 2014), 具體包括: “我的現狀讓我覺得自己是獨特的”; “我的現狀讓我覺得自己的獨特性降低” (1 = 非常不同意, 7 = 非常同意)。此外, 被試還需要在7級量表上完成自尊、情緒和自我效能感這三個混淆解釋變量的測項。其中, 自尊(α = 0.835)的測項包括: “我覺得我沒有很多值得驕傲的東西”; “我覺得自己一無是處”; “總體上, 我的自我感覺良好” (1 = 非常不同意, 7 = 非常同意) (Rosenberg, 1965)。情緒(α = 0.956)的測項為: “你此刻的心情如何?” (1 = 非常差, 7 = 非常好; 1 = 很難過, 7 = 很開心; 1 = 很低沉, 7 = 很高昂) (Wan & Wyer Jr, 2015)。自我效能感(α = 0.865)的測項包括: “我自信能有效地應付任何突如其來的事情”; “即使面對困難的任務, 我也相信自己能做得很好”; “我相信自己能夠有效完成多個不同的任務” (1 = 非常不同意, 7 = 非常同意) (Chen, Gully, & Eden, 2001)。

接下來, 被試進入“T恤衫定制任務”。該部分要求被試設想自己打算定制一件T恤衫, 經過一系列瀏覽和篩選后圈定三個備選的圖案款式A、B和C, 被試需要從中選擇一款圖案印制在定制的T恤上, 從而完成此次購買。隨后向被試展示三個圖案款式的圖片和對應的市場份額信息: 41%的顧客選擇了A圖案設計, 13%的顧客選擇了B圖案設計, 46%的顧客選擇了C圖案設計。基于前人研究(Wan et al., 2014), 選擇B圖案款式代表著更高的獨特性尋求行為傾向。為了排除圖案款式本身的混淆影響, 本實驗對T恤衫圖案設計和市場份額信息之間的配對進行了均衡設置。被試需要根據上述信息, 在三個圖案款式中做出選擇。

3.4 數據分析與結果

操縱檢驗。單因素ANOVA結果顯示, 相對于下行比較組(= 4.68,= 1.49), 上行比較組的被試(= 3.38,= 1.18)感知自身現狀更差,(1, 66) = 15.73,< 0.001, η= 0.19, 表明對社會比較的操縱是成功的。

假設檢驗。首先, 對被試的產品選擇進行重新編碼, 將選擇大眾圖案設計(41%, 46%)的結果均編碼為0, 將選擇小眾圖案設計(13%)的結果編碼為1。其次, 以社會比較為自變量、編碼后的產品選擇為因變量進行二元Logistic回歸分析, 結果顯示上行比較組選擇獨特的小眾圖案設計的被試比例(61.8%)顯著地高于下行比較組(35.3%), β = 1.09, Wald χ= 4.65,= 0.031, 再次支持H1。

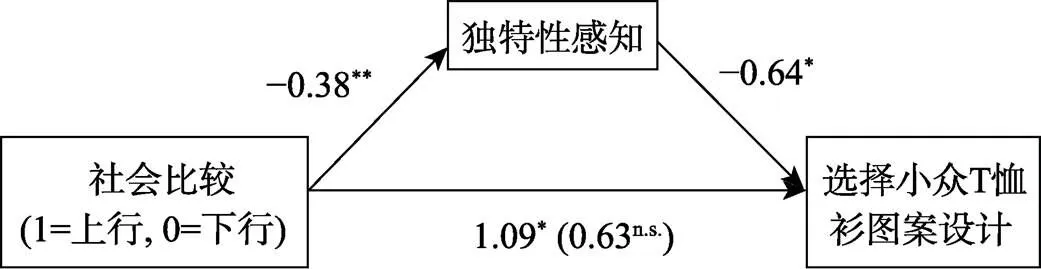

檢驗獨特性感知的中介作用。對獨特性感知的反向條目進行反轉, 取兩個測項(= 0.753)的得分均值作為中介變量指標。以社會比較為自變量、獨特性感知為因變量開展回歸分析, 結果顯示, 社會比較對被試的獨特性感知有著顯著的負向影響(β= ?0.38,= ?3.30,= 0.002), 即相較于下行比較組(= 3.60,= 1.04), 上行比較組的獨特性感知更低, 更傾向于認為自己是不獨特的(= 2.75,= 1.09),(1, 66) = 10.88,= 0.002, η= 0.14; 同時將社會比較和獨特性感知作為自變量、圖案設計選擇為因變量進行二元Logistic回歸, 獨特性感知對小眾T恤衫圖案設計選擇的影響顯著(β = ?0.64, Wald χ= 5.04,= 0.025), 但社會比較對小眾T恤衫圖案設計選擇的影響不再顯著(β = 0.63, Wald χ= 1.33,= 0.25), 表明獨特性感知起著顯著的中介作用(見圖2), H2得到支持。

圖2 獨特性感知的中介效應

注: **< 0.01, *< 0.05, n.s.表示不顯著。

采用PROCESS程序對獨特性感知的中介效應進行再次檢驗(Model 4; Hayes, 2013), 在樣本量選擇為5000, 95%的置信區間下, 獨特性感知的中介分析結果中不包含0 (LLCI = 0.11, ULCI = 1.40), 效應量大小為0.54, 并且在控制獨特性感知的情況下, 社會比較對獨特產品選擇的直接效應不顯著(LLCI = ?0.45, ULCI = 1.72), 表明獨特性感知的中介效應是顯著的。

最后, 對混淆解釋變量進行分析。回歸分析結果顯示, 社會比較對自尊(β = ?0.04,= ?0.29,= 0.77)、情緒(β = ?0.12,= ?1.01,= 0.32)和自我效能感(β = ?0.05,= ?0.44,= 0.66)均不存在顯著的影響作用。采用PROCESS程序開展中介效應分析的結果顯示, 自尊(95% LLCI = ?0.11, ULCI = 0.22)、情緒(95% LLCI = ?0.37, ULCI = 0.05), 以及自我效能感(95% LLCI = ?0.28, ULCI = 0.09)的中介檢驗結果中均包含0。因此, 可排除這三個混淆解釋變量, 在后續實驗中將不再對其進行贅述。

3.5 討論

實驗2a進一步揭示了獨特性感知的中介作用, 同時排除了自尊、情緒與自我效能感的混淆解釋作用。但實驗1和實驗2a存在著一定的不足。其一, 兩個實驗的被試群體均為大學生, 研究結果的外部效度和應用價值受到限制; 其二, 僅將社會比較操縱為上行比較和下行比較兩個水平, 而未加入無比較的控制組, 因此無法準確判斷社會比較主效應的本質驅動因素在于上行比較提升了還是下行比較降低了被試對獨特產品的偏好; 最后, 盡管兩個實驗均以少數人選擇的產品作為獨特產品選項, 但較少人選擇的產品還代表著產品不受歡迎、較差, 因而無法排除消費者在感知自身平庸后自暴自棄而選擇不受歡迎的、較差的產品這一解釋。

4 實驗2b: 增加無比較的控制組

4.1 實驗設計與被試

本實驗的目的是通過增加無比較的控制組, 以進一步厘清社會比較主效應的真正驅動因素, 并對其它混淆解釋變量進行排除。同時, 為了檢驗研究結果是否適用于西方文化環境以及非學生群體, 本實驗在Amazon Mechanical Turk (MTurk)平臺上開展, 涵蓋了不同的職業、年齡、受教育水平、經濟水平等, 可彌補以大學生群體為被試的局限, 增強研究結果的說服力。共有143名被試(36.4%男性)參加了本實驗, 年齡分布區間為19歲~75歲, 平均年齡為35.76歲(= 13.44), 所有被試被隨機分配到上行比較組(44人)、下行比較組(52人)和無比較組(47人)。

4.2 實驗流程

本實驗在實驗1的基礎上增加了一個無比較的控制組。首先, 上行比較組和下行比較組的被試需要完成與實驗1相同的“人物描述任務”。借鑒前人研究(鄭曉瑩等, 2015), 無比較組的被試不接受任何社會比較操縱的信息, 直接進入除操縱檢驗測項之外的其它測量部分, 其中包括獨特性感知的兩個測項(= 0.703)。此外, 由于社會比較是競爭行為的重要來源(Garcia, Tor, & Schiff, 2013), 而競爭導向會激發人們聚焦于差異化的動機和傾向, 因此, 競爭導向可能起著潛在的中介作用。鑒于此, 本實驗對競爭導向(α = 0.842)進行了測量, 測項包括: “即使以犧牲他人為代價, 我也要成功”; “別人的損失就是我的收獲”; “失敗者是差勁的”; “為了獲得成功, 我會不惜一切手段” (1 = 非常不同意, 7 = 非常同意) (Martin & Larsen, 1976)。

接下來, 所有被試進入一個獨立的產品購買決策。由于購買定制化產品是消費者獨特性尋求行為的重要表現之一(Lynn & Harris, 1997; Snyder, 1992), 并且無法反映產品的受歡迎程度或產品質量信息, 本實驗將被試對定制化產品的選擇作為對獨特性尋求行為的測量, 可以排除消費者在感知自身劣勢地位后因自暴自棄而選擇不受歡迎的、差的產品這一解釋。該部分為被試設定了一個虛擬購買情境, 主要內容為: “某知名T恤品牌不僅在其官網上銷售品牌設計的T恤衫成品, 還提供T恤衫定制化服務。消費者可以選擇直接購買一件由該品牌設計的流行款T恤, 也可以自行設計一款有自己獨特風格的T恤。但總的來說, 自己定制的T恤價格比購買品牌設計的流行款T恤成品價格略高一些。” 隨后, 被試設想自己需要一件新的T恤, 并且在給出的兩個選項中做出選擇: A.自己定制T恤; B.購買流行款T恤成品。

4.3 數據分析與結果

操縱檢驗。相較于下行比較組(= 5.37,= 1.31), 上行比較組的被試評價自己的現狀更差(= 2.39,= 1.51),(94) = 10.33,< 0.001, Cohen’s= 2.11, 表明對社會比較的操縱是成功的。

假設檢驗。將上行比較組、下行比較組和無比較組分別編碼為1、?1和0, 將選擇定制T恤和流行款T恤的結果分別編碼為1和?1。采用二元Logistic進行回歸分析的結果顯示, 相較于下行比較組(21.2%, Walds χ= 3.88,= 0.047)和無比較組的被試(25.5%, Walds χ= 6.21,= 0.011), 上行比較組的被試更傾向于選擇定制T恤(45.5%), 但下行比較組和無比較組的被試對定制T恤的偏好不存在顯著差異(Walds χ= 0.27,> 0.60)。因此, 社會比較對獨特性尋求行為產生影響的根本驅動力在于上行比較提升了而非下行比較降低了被試對獨特產品的偏好, 再次支持H1。

隨后, 對獨特性感知的中介效應進行檢驗。以社會比較為自變量、獨特性感知為因變量的ANOVA結果顯示, 不同組的獨特性感知存在顯著差異,(2, 140)= 5.69,0.004, η= 0.08。具體而言, 上行比較組的獨特性感知(= 3.56,= 1.28)顯著地低于下行比較組(= 4.43,= 1.32;(94) = ?3.28,= 0.001,Cohen’s= 0.67)和無比較組(= 4.46,= 1.72;(89) = ?2.82,= 0.006, Cohen’s= 0.59), 但下行比較組和無比較組的獨特性感知不存在顯著差異,(97) = ?0.08,0.94。

進一步采用PROCESS程序對獨特性感知的中介效應進行檢驗(Model 4; Hayes, 2013), 將樣本選取為5000, 在95%置信區間下, 獨特性感知的中介檢驗結果中不包含0 (LLCI = 0.03, ULCI = 0.35), 表明獨特性感知的中介效應顯著, 效應量為0.14, 再次支持H2。此外, 競爭導向的中介效應檢驗結果中包含0 (95% LLCI = ?0.03, ULCI = 0.11), 表明競爭導向的中介作用不顯著, 無法解釋社會比較對獨特性尋求行為的影響作用, 可予以排除, 在后續的實驗中將不再對其進行贅述。

4.4 討論

該實驗以MTurk平臺上的非大學生群體作為被試對主效應和中介效應進行檢驗, 同時排除競爭導向(或獲勝心理)、自暴自棄等混淆心理因素的解釋, 再次支持了H1和H2, 強化了實驗結果的穩健性和說服力。此外, 通過增加無比較的控制組, 該實驗進一步揭示社會比較主效應的真正驅動因素在于上行比較提升了而非下行比較降低了人們的獨特性感知, 進而導致獨特性尋求行為。

然而, 實驗1至實驗2b的被試樣本量相對較小, 可能會削弱實驗結果的說服力。同時, 整體自我評價與特定維度自我評價是否在社會比較對獨特性尋求行為的影響中起著解釋作用, 該問題需要更為直接的論證。因此, 為了進一步增強研究結果的說服力與穩健性, 接下來的實驗將擴大樣本量并且對整體自我評價與特定維度自我評價進行測量和分析, 以排除其混淆影響。

5 實驗2c: 效應穩健性檢驗

5.1 前測

實驗2c采用視頻紀錄片作為產品刺激物, 并通過一個獨立前測以確保實驗材料選取的有效性。前測在60名(41.7%男性,= 21.63歲)在校大學生中開展, 所有被試需要分別對主題相同的三個紀錄片(A, B, C)的熟悉程度(1 = 一點也不熟悉, 7 = 非常熟悉)、吸引力(1 = 一點沒有吸引力, 7 = 非常有吸引力)和喜歡程度(1 = 一點都不喜歡, 7 = 非常喜歡)進行評價。結果顯示, 被試對三個紀錄片的熟悉程度((59) = 0.46,= 0.65;(59) = 0.77,= 0.45;(59) = 0.41,= 0.68)、吸引力((59) = 0.09,= 0.93;(59) = 1.33,= 0.19;(59) = 1.43,= 0.16)和喜歡程度((59) = 0.51,= 0.62;(59) = ?1.09,= 0.28;(59) = ?1.96,= 0.06)的評價均不存在顯著差異。因此, 選取的產品刺激物是合適的。

5.2 實驗設計與被試

共有146名在校大學生(39%男性,= 21.97歲,= 2.17歲)參加了本實驗。被試被隨機分配到單因素(社會比較: 上行vs.下行)組間設計中, 上行比較組73人, 下行比較組73人。

5.3 實驗流程

借鑒前人研究(Zheng et al., 2018a), 本實驗在學業成績維度上對社會比較進行操縱。具體而言, 所有被試進入一項“自我定位研究”, 并且被告知該研究的目的是通過學業成績表現了解大學生的自我定位。在上行比較組, 被試需要將自己上一學年的學業成績表現(GPA/學術研究成果)與同專業、同年級排名第一的同學進行比較, 并且在給出的坐標軸上找到自己的排名位置。其中, 坐標軸最右端代表第一名所在的位置。相反, 下行比較組的被試需要將自己的學業成績表現(GPA/學術研究成果)與同專業、同年級排名為最后一名的同學進行比較, 并且在給出的坐標軸上找到自己的排名位置。其中, 坐標軸最左端代表最后一名所在的位置。此外, 為了增強操縱效果, 被試還需要詳細地描述自己的學業成績與第一名(最后一名)相比如何, 以及由此產生的心理感受。隨后, 被試完成社會比較的操縱檢驗測項: “你在多大程度上覺得自己的學業成績比上述比較對象更好?” (1 = 一點也不, 7 = 非常), 以及獨特性感知的兩個測項(r = 0.750)。同時, 借鑒前人文獻(Zheng et al., 2018a), 引導被試完成整體自我評價的測項: “此刻, 你對自己的整體感受如何?” (1 = 非常差, 7 = 非常好), 以及學業成績自我評價的測項: “此刻, 你對自己學業成績表現的感受如何?” (1 = 非常差, 7 = 非常好)。

完成上述任務后, 被試進入一項觀影偏好調研。借鑒前人研究(Wan et al., 2014), 被試需要設想自己打算看一部海洋主題的紀錄片, 經過對相關主題進行搜索后發現有三部可供選擇的紀錄片, 其中紀錄片A的點擊量為82611次, 紀錄片B的點擊量為3067次, 紀錄片C的點擊量為79335次。相較而言, 選擇紀錄片B代表著更高的獨特性尋求行為傾向, 選擇紀錄片A和C則代表著更低的獨特性尋求行為傾向。為了排除紀錄片本身因素造成的混淆影響, 對三部紀錄片與點擊量之間的配對進行了均衡設置。基于上述信息, 被試需要在三部紀錄片中做出選擇。

5.4 數據分析與結果

操縱檢驗。獨立樣本t檢驗結果顯示, 上行比較組的被試認為自己的學業成績比所選比較對象更差(= 3.14,= 1.42 vs.= 5.10,= 1.56),(144) = ?7.95,< 0.001, Cohen’s= 1.31, 表明對社會比較的操縱是成功的。

假設檢驗。首先, 對被試的紀錄片選擇進行編碼, 將選擇兩個高點擊量紀錄片(82611次, 79335次)的結果均編碼為0, 將選擇低點擊量紀錄片(3067次)的結果編碼為1。其次, 以社會比較(1 = 上行比較, 0 = 下行比較)為自變量、紀錄片選擇為因變量進行二元Logistic回歸分析, 結果顯示上行比較組選擇小眾紀錄片的被試比例(67.1%)顯著地高于下行比較組的被試(46.6%), β = 0.85, Wald χ= 6.18,= 0.013, 支持H1。

檢驗獨特性感知的中介作用。采用PROCESS程序對獨特性感知的中介效應進行檢驗(Model 4; Hayes, 2013), 將樣本量選擇為5000, 置信區間為95%的中介檢驗結果顯示, 獨特性感知的中介結果中不包含0 (LLCI = 0.12, ULCI = 0.72), 效應量大小為0.35, 獨特性感知的中介效應再次得到驗證, 支持H2。

排除混淆解釋變量。單因素ANOVA結果顯示, 上行比較組被試的整體自我評價(= 3.77,= 1.74 vs.= 4.42,= 1.65;(1, 144) = 5.48,= 0.021)與學業成績自我評價(= 4.10,= 1.45 vs.= 4.64,= 1.25;(1, 144) = 5.99,= 0.016)都顯著地低于下行比較組。采用PROCESS程序分別對整體自我評價與學業成績自我評價的中介效應進行分析(Model 4; Hayes, 2013), 將樣本選取為5000, 在95%置信區間下, 整體自我評價的中介檢驗結果中包含0 (LLCI = ?0.09, ULCI = 0.24), 學業成績自我評價的中介檢驗結果中也包含0 (LLCI = ?0.16, ULCI = 0.18)。由此可知, 無論是整體自我評價還是特定比較維度上的自我評價, 均不是社會比較對獨特性尋求行為產生影響的潛在解釋機制, 可予以排除。

5.5 討論

實驗2c通過擴大被試樣本量、在學業成績這一特定維度上操縱社會比較, 再次驗證了上行比較對獨特性尋求行為的正向影響, 以及獨特性感知的中介作用, 同時排除了整體自我評價與特定維度自我評價這兩個混淆解釋變量, 進一步增強了研究結果的穩健性與普適性。

實驗1對被試開展社會比較的維度的分析結果顯示, 除了學業成績, 經濟狀況也是十分重要的社會比較維度, 主要表現為物質財富、收入水平或社會經濟地位。依據研究假設, 關于經濟狀況的上行比較也會在獨特性感知的中介作用下引發獨特性尋求行為。在此過程中, 盡管進行比較時的經濟狀況是相對固定的、難以當場改變, 但個體對于能否通過自身努力改變經濟現狀的信念影響著他們的心理感受和行為反應。接下來的實驗將聚焦于經濟狀況這一特定的社會比較維度, 并將感知現狀可變性具體化為感知經濟流動性(Yoon & Kim, 2016; Yoon & Kim, 2017), 對其調節作用開展深入的分析與探討。

6 實驗3: 感知經濟流動性的調節作用

6.1 實驗設計與被試

來自MTurk平臺的124名美國被試(43.5%男性)被隨機分配到2(社會比較: 上行vs.下行) × 2(感知經濟流動性: 高vs.低)的組間實驗設計中。其中, 上行比較、高經濟流動組32名被試, 上行比較、低經濟流動組31名被試, 下行比較、高經濟流動組31名被試, 下行比較、低經濟流動組30名被試。

6.2 實驗流程

借鑒于前人文獻, 本實驗采用“新聞閱讀任務”對感知經濟流動性的高低進行操縱(Yoon & Kim, 2016)。在感知經濟流動性高水平組, 被試所閱讀新聞的標題是“美國夢: 社會經濟流動性的好消息!(American Dream: Good News on Economic Mobility!)”, 新聞內容傳達的核心思想為: “如今的美國社會環境充滿了機遇, 人們可以通過自己的努力改變卑微的出身和社會經濟地位, 該新聞的配圖為一雙堅實有力的手在向上攀登梯子”; 在感知經濟流動性低水平組, 被試所閱讀新聞的標題是“美國人的噩夢: 社會的經濟流動性怎么了?(American Nightmare: What Happened to Economic Mobility?)”, 傳達的核心思想為: “如今的美國社會不再是充滿機遇的土地了, 出身卑微的人往往無法通過自己的努力改變社會經濟地位, 社會階層出現固化”, 該新聞的配圖為一群普通人失落地看著一個身著西裝的人一邊攀登梯子一邊將身后的梯子鋸斷。兩組被試所閱讀新聞的形式、內容、段落和字數大體一致, 僅在表達的主旨上有所差異。隨后, 所有被試完成兩個操縱檢驗測項: “0 = 未來的社會經濟地位取決于我所處的環境, 10 = 未來的社會經濟地位取決于我自己的努力”; “0 = 未來的社會經濟地位主要依賴于我出生時被賦予的東西, 10 = 未來的社會經濟地位主要依賴于我今天的作為”。

接下來, 本實驗將MacArthur十級階梯量表(Kraus, C?té, & Keltner, 2010)與前人采用的人物描述法(Schlosser & Levy, 2016)相結合對經濟狀況的社會比較進行操縱。所有被試進入一個“自我定位任務”, 在該任務中, 被試需要將實驗頁面上展示的梯子想象為自己所處社會關系網絡中人們的相對位置, 梯子頂端為經濟水平和物質財富狀況最好的人, 而梯子底端則為經濟水平和物質財富狀況最差的人, 一個人在這個梯子上的位置越高則表示越接近處境最好的人, 在梯子上的位置越低就代表越接近處境最差的人。隨后, 上行比較組的被試需要從自己認識的朋友或熟人中想到一個處于梯子頂端的人, 并在階梯上標記出自己相對于該人的位置, 而下行比較組的被試則需要從自己認識的朋友或熟人中想到一個處于梯子底端的人, 并且在階梯上標記出自己相對于該人的位置。接下來, 被試需要完成社會比較的操縱檢驗測項以及獨特性感知的兩個測項(= 0.754)。

為了進一步增強研究的外部效度, 本實驗在體驗型產品領域中對獨特性尋求行為進行測量。具體而言, 被試進入一項“讀書俱樂部會員身份選擇”的任務, 該任務要求被試設想自己想要加入一個讀書俱樂部, 通過搜索后最終將自己的選擇范圍縮小為兩個讀書俱樂部。其中, “Words of Wisdom”讀書俱樂部擁有513名讀者、致力于提供一個激發俱樂部會員共同興趣愛好的讀書環境、重視會員之間的共同點和相似性; “Beyond Words”讀書俱樂部擁有43名讀者、致力于提供一個激發獨特興趣和主題的讀書環境、重視每個會員獨特的個性特征。其中, 前者為大眾選項, 而后者為小眾選項。在閱讀每個讀書俱樂部的信息介紹之后, 被試需要在7級量表上表明自己的偏好, 測項包括: “你有多大可能性會加入這個讀書俱樂部?” (1 = 非常不可能, 7 = 非常可能); “你在多大程度上愿意加入這個讀書俱樂部?” (1 = 一點也不愿意, 7 = 非常愿意)。在實驗中, 兩個讀書俱樂部呈現給被試的順序是隨機的。此外, 為了檢驗被試完成實驗任務的認真程度, 在完成上述任務后, 被試還需要回想并填寫每個讀書俱樂部的會員人數。

6.3 數據分析與結果

操縱檢驗。有4名被試未能通過注意力測試題, 故將其剔除, 剩余120個樣本數據(48.3%男性,= 33.88歲,= 10.37歲)用于正式的數據分析。采用單因素ANOVA對感知經濟流動性(α = 0.875)的操縱檢驗結果顯示, 相較于感知經濟流動性低水平組(= 6.81,= 2.99), 感知經濟流動性高水平組的被試更傾向于認為自己未來的經濟地位取決于自己的努力(= 8.38,= 2.01),(1, 118) = 11.29,< 0.001, η= 0.09, 表明對感知經濟流動性的操縱是成功的。此外, 相對于下行比較組(= 3.92,= 1.78), 上行比較組的被試認為自己當前的經濟狀況更差(= 3.01,= 1.64),(1, 118)= 8.45,= 0.004, η= 0.07, 表明對社會比較的操縱也是成功的。

假設檢驗。對被試加入兩個讀書俱樂部的意向分別取均值, 并且取“Beyond Words”俱樂部與“Words of Wisdom”俱樂部的加入意向之間的差值, 作為因變量指標, 分值越高表明獨特性尋求行為傾向越高。單因素ANOVA結果顯示, 相對于下行比較組(= 0.13,= 2.16), 上行比較組的被試更偏好會員人數較少的“Beyond Words”讀書俱樂部(= 0.90,= 2.03),(1, 118)= 4.11,= 0.045, η= 0.03, 表明上行比較引發了更高的獨特性尋求行為傾向, H1得到支持和驗證。

檢驗感知經濟流動性的調節作用。通過2(社會比較: 上行vs.下行) × 2(感知經濟流動性: 高vs.低) ANOVA檢驗感知經濟流動性的調節作用, 結果顯示社會比較和感知經濟流動性的交互效應顯著,(1, 116) = 4.25,= 0.042, η= 0.04; 社會比較的主效應也顯著,(1, 116) = 4.10,= 0.045, η= 0.03; 但感知經濟流動性的主效應并不顯著,(1, 116) = 0.45,= 0.50; 由此可知感知經濟流動性調節著社會比較對特性尋求行為的影響。簡單效應分析結果進一步表明, 當感知經濟流動性為高水平時, 上行比較組和下行比較組的獨特性尋求行為不存在顯著差異(= 0.38= 0.40),(1, 116) = 0.001,= 0.98; 當感知經濟流動性為低水平時, 上行比較組的獨特性尋求行為傾向顯著地高于下行比較組(= 1.42= ?0.13),(1, 116) = 8.49,= 0.004, η= 0.07, H3a得到驗證。

最后, 采用PROCESS程序檢驗感知經濟流動性對獨特性感知中介效應的調節作用(Model 7; Hayes, 2013), 選擇樣本量5000、置信區間95%的分析結果顯示, 當感知經濟流動性為低水平時, 獨特性感知的中介檢驗結果中不包含0 (LLCI = 0.08, ULCI = 0.64), 表明此時獨特性感知在社會比較對獨特性尋求行為的影響中起著顯著的中介作用, 效應量為0.29; 然而, 當感知經濟流動性為高水平時, 獨特性感知的中介效應結果中包含0 (LLCI = ?0.22, ULCI = 0.15), 表明此時獨特性感知的中介效應不顯著。因此, 感知經濟流動性對獨特性感知的中介效應有著顯著的調節作用, H3b得到支持。

6.4 討論

實驗3在經濟狀況這一具體的比較維度上驗證了社會比較對獨特性尋求行為的影響作用, 實驗中采用不同的方法操縱社會比較, 在體驗型產品領域中測量消費者的獨特性尋求行為, 進一步增強了研究結果的穩健性和外部效度。另外, 將感知現狀可變性具體化為感知經濟流動性這一可操作的研究構念, 深入考察并驗證了感知經濟流動性的調節作用, 由此揭示應對經濟狀況的上行比較所造成威脅的有效策略。

7 討論

7.1 研究結論

基于優于平均值效應與補償性消費行為模型, 本研究從心理補償的視角構建起社會比較與獨特性尋求行為之間的因果關系, 考察了獨特性感知的中介效應, 并且將感知現狀可變性這一核心調節變量具體化為感知經濟流動性, 在經濟狀況這一特定的社會比較維度上深入分析了感知經濟流動性的調節作用。通過5個實驗, 本研究驗證上行比較(vs.下行比較)對獨特性尋求行為的正向影響(實驗1), 并且揭示該效應產生的根本驅動因素在于上行比較降低了而非下行比較提升了個體的自我獨特性感知, 從而導致個體出于補償的動機產生更高的獨特性尋求行為傾向(實驗2a、2b和2c)。此外, 上述效應在經濟狀況這一特定的比較維度上仍存在, 并且在感知經濟流動性的調節作用下得到強化或削弱(實驗3)。

7.2 理論貢獻

本研究對社會比較、獨特性尋求行為以及補償性消費行為領域的相關文獻有著積極的理論貢獻。首先, 基于心理補償的視角, 首次將獨特性尋求行為作為社會比較的行為后果進行考察。盡管學者們已圍繞社會比較引發的補償性行為后果開展了大量研究, 比如上行比較會導致物質主義(Zheng et al., 2018a)、炫耀性消費行為(Zheng et al., 2018b)、決策最優化(Sobol & Darke, 2014)等, 但仍存在很多有待挖掘和探討的潛在行為變量。同時, 基于對現實生活的觀察, 人們的直覺印象通常是處境優越的人會更多地表現出個性和獨特性, 從而可能得出處境更好的個體比處境較差的個體有著更高的獨特性尋求行為傾向這一結論。然而, 目前尚無學者在社會比較的框架下對比分析處境更優越與處境更差的個體所表現出獨特性尋求行為的差異, 即上述現象未曾得到實證研究的支持或驗證。本研究以個體自我評價的優于平均值效應為理論突破口, 針對上述問題展開實證探討與考察, 構建并驗證了上行比較對獨特性尋求行為的正向影響作用, 開拓了社會比較研究的新視角, 也豐富了補償性消費行為、獨特性尋求行為領域的研究成果。

其次, 本研究提出并論證獨特性感知的中介作用, 拓寬了關于社會比較后置心理變量的理論研究視角。在社會比較的以往研究中, 學者們已經探討了自尊(Morse & Gergen, 1970)、嫉妒(Zheng et al., 2018a)、同理心(鄭曉瑩等, 2015)、表達利他主義的動機(Schlosser & Levy, 2016)等由社會比較引發的心理后果, 但社會比較與獨特性感知這一心理構念之間存在著怎樣的邏輯關系未曾得到學者們的關注。本研究立足于優于平均值效應, 推導得出人們在不進行社會比較的情況下普遍有著較高的獨特性感知這一論點, 而上行比較會打破人們普遍持有的優于平均值自我評價偏差, 促使人們向下調整自我評價至平均水平, 導致較低的獨特性感知, 從而建立起社會比較與獨特性感知之間的新型理論關系, 并且通過一系列實驗驗證獨特性感知的中介作用, 這是對社會比較心理后果研究的深化與推進, 也是在獨特性需求文獻基礎上的理論延展和創新。

最后, 引入感知現狀可變性的調節作用, 并將感知現狀可變性具體化為感知經濟流動性這一可操作的研究構念, 系統探討了感知經濟流動性在經濟狀況的社會比較效應中發揮的調節作用, 拓展了感知經濟流動性研究的外延。本質上而言, 感知經濟流動性代表著人們對于通過自身努力改善經濟狀況的信念和感知, 與物質財富、社會經濟地位等概念之間有著十分密切的關系, 并且在整體上影響著個體面對威脅事件時做出的心理和行為反應(Yoon & Kim, 2016; Yoon & Kim, 2017)。然而, 學者們圍繞該研究構念進行的理論探討還十分有限。本研究通過聚焦于經濟狀況這一重要的社會比較維度, 深入分析并挖掘感知現狀可變性與社會比較之間的理論關聯, 揭示了感知經濟流動性在幫助消費者緩解經濟狀況的上行比較所引發威脅中的重要作用。

7.3 實踐啟示

研究結論對于企業和個體消費者而言均有著積極的實踐啟示價值。首先,根據研究結論, 當進行上行比較時, 人們對小眾的、定制化的產品或品牌的偏好會增強。因此, 對于開展定制化、個性化經營的企業或者處于長尾市場中的企業而言, 可以將目標市場定位于更頻繁地與他人比較的消費者群體, 比如互聯網金融、投資銀行、房地產等行業, 這些行業中的職場人需要經常性地與更加優秀的同事進行比較, 以了解自己的處境、評估自己是否會被淘汰。同時, 由于人們在社會比較中有著“單一向上”的驅動力(Festinger, 1954), 這使得人們會更加頻繁地進行上行比較, 進而在下降的獨特性感知的驅動下做出補償性的獨特性尋求行為。鑒于此, 企業可以通過社交媒體定向給上述這些群體推送有關小眾產品或定制化產品的廣告, 從而刺激其產品偏好和購買行為。

此外, 個體可以通過購買定制化的、小眾的產品或服務, 以應對上行比較的威脅。消費者在日常生活中往往需要頻繁地與更優越的他人比較, 其中不僅包括主動尋求的上行比較, 還有被迫地與更優秀的同齡人——“別人家的孩子”進行的上行比較。上行比較會降低自我獨特性感知, 弱化個體持有的積極自我價值感知, 而通過購買定制化的、小眾的產品或服務可以幫助緩解或減輕上行比較對自我獨特性的威脅, 在整體上提升個體的主觀幸福感。此外, 在有關經濟狀況的社會比較中, 感知經濟流動性是應對上行比較威脅的有效策略。通過選擇性地關注社會經濟流動性的正面信息, 消費者能夠形成對通過自身努力改善未來經濟狀況的積極預期, 從而緩解在上行比較后下降的自我獨特性感知帶來的心理威脅。

7.4 研究局限和未來研究方向

本研究存在著一定的不足和局限, 以及有待未來進一步探討的問題。例如,在考察社會比較對獨特性尋求行為的影響中, 本研究引入并論證了感知經濟流動性的調節作用, 但僅采用實驗操縱的方法將感知經濟流動性操縱成有著高、低兩個水平的分類變量, 缺乏從個體差異角度的分析和探討。由于時代背景、家庭環境、社會文化、成長經歷等多方面因素的影響, 人們對社會經濟流動性的感知存在著個體差異, 并且在短時期內是相對穩定的, 因此可以將感知經濟流動性作為連續的個體差異變量進行考察。因篇幅限制, 本研究并未對此展開分析和論證。但根據前人研究, 無論通過測量的方法、還是實驗操縱的方法檢驗感知經濟流動性的調節作用, 都能得到一致且穩健的結果(Yoon & Kim, 2017)。同時, 在考察感知現狀可變性的調節作用時, 本研究僅在經濟狀況這一特定維度上將其具體化為感知經濟流動性進行分析, 而未在其它的社會比較維度上將其具體化并檢驗其調節作用, 比如智力、外表吸引力等。對此, 未來研究可以開展更為全面細致的探討和論證。

此外, 社會文化在塑造個體追求獨特性的思維習慣和行為方式方面有著十分強大的影響力。例如, 中國傳統文化倡導“中庸”, 凡事力求中間水平、不追求極端, “槍打出頭鳥”、“木秀于林, 風必摧之”等傳統價值觀均反映出人們對于表現得與眾不同或者更加優越所引發消極后果的擔心和畏懼。然而, 西方文化環境下的社會更加鼓勵個體標新立異和追求卓越, 由此正向影響著人們對于追求獨特性的積極認知。盡管本研究以來自東西方文化環境下的被試開展實驗均得到了一致的結果, 但并未對比分析在不同的文化環境下, 社會比較對獨特性尋求行為所產生的影響是否存在強度上的顯著差異。未來研究可以從跨文化的視角對此開展更為深入的實證分析與考察。

Alicke, M. D. (1985). Global self-evaluation as determined by the desirability and controllability of trait adjectives.(6), 1621–1630.

Alicke, M. D., & Govorun, O. (2005). The better-than-average effect., 85–106.

Alicke, M. D., LoSchiavo, F. M., Zerbst, J., & Zhang, S. (1997). The person who out performs me is a genius: Maintaining perceived competence in upward social comparison.(4), 781–789.

Allison, S. T., Messick, D. M., & Goethals, G. R. (1989). On being better but not smarter than others: The Muhammad Ali effect.(3), 275–295.

Appel, H., Gerlach, A. L., & Crusius, J. (2016). The interplay between Facebook use, social comparison, envy, and depression., 44–49.

Argo, J. J., & Dahl, D. W. (2018). Standards of beauty: The impact of mannequins in the retail context.(5), 974–990.

Aspinwall, L. G., & Taylor, S. E. (1993). Effects of social comparison direction, threat, and self-esteem on affect, self-evaluation, and expected success.(5), 708–722.

Bozkurt, S., & Gligor, D. (2019). Scarcity (versus popularity) cues for rejected customers: The impact of social exclusion on cue types through need for uniqueness., 275–281.

Brown, J. D. (1986). Evaluations of self and others: Self- enhancement biases in social judgments.(4), 353–376.

Cannon, C., Goldsmith, K., Roux, C., & Kirmani, A. (2019). A self-regulatory model of resource scarcity.(1), 104–127.

Chen, G., Gully, S. M., & Eden, D. (2001). Validation of a new general self-efficacy scale.(1), 62–83.

Clark, J. V., & Arkowitz, H. (1975). Social anxiety and self-evaluation of interpersonal performance.(1), 211–221.

Collins, R. L. (1996). For better or worse: The impact of upward social comparison on self-evaluations.(1), 51–69.

Festinger, H. L. (1954). A theory of social comparison processes.(2), 117–140.

Fromkin, H. L., & Snyder, C. R. (1980). The search for uniqueness and valuation of scarcity. In K. J. Gergen, M. S. Greenberg, & R. H. Willis (Eds.),(pp. 57–76). New York: Plenum.

Garcia, S. M., Tor, A., & Schiff, T. M. (2013). The psychology of competition: A social comparison perspective.(6), 634–650.

Gardner, D. G., & Pierce, J. L. (2010). The core self-evaluation scale: Further construct validation evidence.(2), 291–304.

Han, X., & Chi, Y. (2012). The self-threat of unsolicited social comparison and its balance.(12), 1628–1640.

[韓曉燕, 遲毓凱. (2012). 自發社會比較中的威脅效應及自我平衡策略.(12), 1628–1640.]

Hayes, A. F. (2013).. New York: Guilford Press.

Hoegg, J., Scott, M. L., Morales, A. C., & Dahl, D. W. (2014). The flip side of vanity sizing: How consumers respond to and compensate for larger than expected clothing sizes.(1), 70–78.

Hoorens, V. (1993). Self-enhancement and superiority biases in social comparison.(1), 113–139.

Huang, T., Liu, L., Wang, D., & Zhang, W. (2016). Socioeconomic status and sociometric status: Age differences on the effects of social comparison on subjective well-being.(9), 1163–1174.

[黃婷婷, 劉莉倩, 王大華, 張文海. (2016). 經濟地位和計量地位: 社會地位比較對主觀幸福感的影響及其年齡差異.(9), 1163–1174.]

Jin, L., He, Y., Zou, D., & Xu, Q. (2013). How affirmational versus negational identification frames influence uniqueness- seeking behavior.(10), 891– 902.

Klar, Y., & Giladi, E. E. (1997). No one in my group can be below the group’s average: A robust positivity bias in favor of anonymous peers.(5), 885–901.

Kraus, M. W., C?té, S., & Keltner, D. (2010). Social class, contextualism, and empathic accuracy.(11), 1716–1723.

Li, X., & Zhang, M. (2011). Images of attractive women make young females behave virtuously. In R. Ahluwalia, T. L. Chartrand, & R. K. Ratner (Eds.),(pp. 797–798). Duluth, MN: Association for Consumer Research.

Luhtanen, R., & Crocker, J. (1992). A collective self-esteem scale: Self-evaluation of one’s social identity.(3), 302–318.

Lynn, M., & Harris, J. (1997). The desire for unique consumer products: A new individual differences scale.(6), 601–616.

Mandel, N., Rucker, D. D., Levav, J., & Galinsky, A. D. (2017). The compensatory consumer behavior model: How self- discrepancies drive consumer behavior.(1), 133–146.

Markey, C. N., & Markey, P. M. (2010). A correlational and experimental examination of reality television viewing and interest in cosmetic surgery.(2), 165–171.

Martin, H. J., & Larsen, K. S. (1976). Measurement of competitive-cooperative attitudes.(1), 303–306.

McClelland, D. C. (1961).Princenton, NJ: Van Nostrand.

Morse, S., & Gergen, K. J. (1970). Social comparison, self- consistency, and the concept of self.(1), 148–156.

Pleban, R., & Tesser, A. (1981). The effects of relevance and quality of another’s performance on interpersonal closeness.(3), 278–285.

Roese, N. J., & Olson, J. M. (2007). Better, stronger, faster: Self-serving judgment, affect regulation, and the optimal vigilance hypothesis.(2), 124–141.

Rosenberg, M. (1965).. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Schlosser, A. E., & Levy, E. (2016). Helping others or oneself: How direction of comparison affects prosocial behavior.(4), 461–473.

Smeesters, D., Mussweiler, T., & Mandel, N. (2010). The effects of thin and heavy media images on overweight and underweight consumers: Social comparison processes and behavioral implications.(6), 930–949.

Snyder, C. R. (1992). Product scarcity by need for uniqueness interaction: A consumer catch-22 carousel?(1), 9–24.

Snyder, C. R., & Fromkin, H. L. (1977). Abnormality as a positive characteristic: The development and validation of a scale measuring need for uniqueness.(5), 518–527.

Sobol, K., & Darke, P. R. (2014). “I’d like to be that attractive, but at least I’m smart”: How exposure to ideal advertising models motivates improved decision-making.(4), 533–540.

Tesser, A., & Cornell, D. P. (1991). On the confluence of self processes.(6), 501–526.

Tian, K. T., Bearden, W. O., & Hunter, G. L. (2001). Consumers’ need for uniqueness: Scale development and validation.(1), 50–66.

Wan, E. W., Xu, J., & Ding, Y. (2014). To be or not to be unique? The effect of social exclusion on consumer choice.(6), 1109–1122.

Wan, L. C., & Wyer Jr, R. S. (2015). Consumer reactions to attractive service providers: Approach or avoid?(4), 578–595.

Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology.(2), 245–271.

Yoon, S., & Kim, H. C. (2016). Keeping the American dream alive: The interactive effect of perceived economic mobility and materialism on impulsive spending.(5), 759–772.

Yoon, S., & Kim, H. C. (2017). Feeling economically stuck: The effect of perceived economic mobility and socioeconomic status on variety seeking.(5), 1141–1156.

Zheng, X., Baskin, E., & Peng, S. (2018a). The spillover effect of incidental social comparison on materialistic pursuits.(5/6), 1107–1127.

Zheng, X., Baskin, E., & Peng, S. (2018b). Feeling inferior, showing off: The effect of nonmaterial social comparisons on conspicuous consumption., 196–205.

Zheng, X., Peng, S., & Dai, S. (2014). Impact of social comparison on conspicuous consumption: A psychological compensation perspective.(3), 19–31.

[鄭曉瑩, 彭泗清, 戴珊姍. (2014). 社會比較對炫耀性消費的影響: 心理補償的視角.(3), 19–31.]

Zheng, X., Peng, S., & Peng, L. (2015). Feeling better and becoming more benevolent: Impact of social comparison on prosocial behavior.(2), 243– 250.

[鄭曉瑩, 彭泗清, 彭璐珞. (2015). “達”則兼濟天下?社會比較對親社會行為的影響及心理機制.(2), 243–250.]

Zhu, R., & Argo, J. J. (2013). Exploring the impact of various shaped seating arrangements on persuasion.(2), 336–349.

Zou, D., Jin, L., He, Y., & Xu, Q. (2014). The effect of the sense of power on Chinese consumers’ uniqueness-seeking behavior.(1), 14–28.

Outstanding others vs. mediocre me: The effect of social comparison on uniqueness-seeking behavior

GONG Xiushuang; ZHANG Honghong

(School of Business, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Uniqueness-seeking behavior can be driven by various factors. Despite the common phenomenon that better-off individuals seem to seek more uniqueness and express individuality more frequently, no researcher has investigated whether and how social comparison influences uniqueness-seeking behavior. According to the better-than-average effect, people tend to perceive themselves better off than the average on many important dimensions and are inclined to see themselves as unique when there are no social comparisons. Building on the compensatory consumption model, we aim to investigate the impact of social comparison on uniqueness-seeking behavior, and further examine why this effect occurs as well as when it will be attenuated or intensified.

In social comparisons, comparing upwardly (vs. downwardly) may threaten individuals’ pervasively held better-than-average self-evaluation bias, which motivates them to adjust their self-evaluations downwardly to the average. Prior research suggests that the average is mostly seen as ordinary, mediocre and unexceptional. Therefore, we infer that people comparing upwardly may experience a decreased sense of uniqueness, which drives them to seek unique options in subsequent unrelated contexts. This effect holds for many dimensions, such as economic status. In that case, perceived economic mobility acts as an important moderator. We predict that when perceived economic mobility is high, threats induced by upward comparisons will be mitigated, as are individuals’ psychological and behavioral responses. However, when perceived economic mobility is low, the responses will be intensified.

Across five experiments, we demonstrate that upward comparisons increase consumer preference for less popular scenic spots (Study 1). The psychological mechanism underlying this effect is that upward comparisons lower perceived uniqueness, leading individuals to choose minority-endorsed products to compensate for the negative self-discrepancy (studies 2a and 2c). The fundamental driving force of the main effect is that upward comparisons increase consumers’ uniqueness-seeking tendency (Study 2b). Furthermore, when comparing upwardly on economic status, consumers still show stronger preference for niche book clubs, and the effect of social comparison on perceived uniqueness and uniqueness seeking will be mitigated when perceived economic mobility is high but is strengthened when perceived economic mobility is low (Study 3).

The present research provides evidence that upward comparisons can lead to uniqueness-seeking behavior by examining the mediating role of perceived uniqueness, supporting our basic premise that individuals perceive themselves as unique when making no comparisons. In doing this, we make theoretical contributions to research on both uniqueness seeking and the strategies for coping with upward comparisons. This also sheds light on marketing strategies that enterprises can employ to increase sales of unpopular or customized products as well as coping strategies that consumers can use to alleviate threats of upward comparisons on different dimensions.

social comparison; uniqueness-seeking behavior; better-than-average effect; compensatory consumption; perceived economic mobility

2019-06-06

* 教育部人文社會科學研究青年基金項目(20YJC630025), 中央高校基本科研業務費專項資金(JUSRP11993、2019JDZD07), 江蘇高校哲學社會科學研究項目(2019SJA0761)資助; 江蘇省社會科學基金項目研究成果(19GLD004)。

張紅紅, E-mail: honghong.zhang@jiangnan.edu.cn

B849:C91; F713.55