鮑元愷弦樂四重奏《走西口》的創作分析

孫波

[摘? ? 要]民歌是根植在民族文化中具有本民族“特定形態”的勞動人民智慧的結晶,也是中華優秀傳統文化不可或缺的一部分。民歌發掘是近幾十年以來音樂工作者所熱衷的,其中有很多膾炙人口的作品,《走西口》一曲是對民歌內涵挖掘的典范之作之一。從作品背景、結構及材料發展手法、和聲、復調、配器等幾個方面進行闡述,揭示鮑元愷對民歌改編的技術手段及創作思維。

[關鍵詞]鮑元愷;民歌;材料發展手法;和聲;調式調性

一、 作品背景

鮑元愷在學生時代就熱衷于民歌的改編工作,曾深入研究過巴托克、柯達伊、哈恰圖良等在民族音樂與西洋音樂相結合方面做出杰出貢獻的作曲家的作品。1981年,他根據景頗族民歌創作的童聲合唱套曲《景頗童謠》在全國第五屆音樂作品評獎中獲獎。1990年完成的大型組曲《炎黃風情——中國民歌主題二十四首管弦樂曲》是他多年來致力于研究這項工作的成果。在完成這部作品以后,又將其引入室內樂的領域,完成了以中國民歌為主題的一組弦樂四重奏。

本文所研究的《走西口》選自弦樂四重奏《中國民歌八首》,原為山西北部及內蒙古南部的民歌,表現的是一對情人因生活所迫而背井離鄉,哥哥出走、妹妹送行的情景,旋律充滿了離愁別緒。{1}

二、 結構及材料發展分析

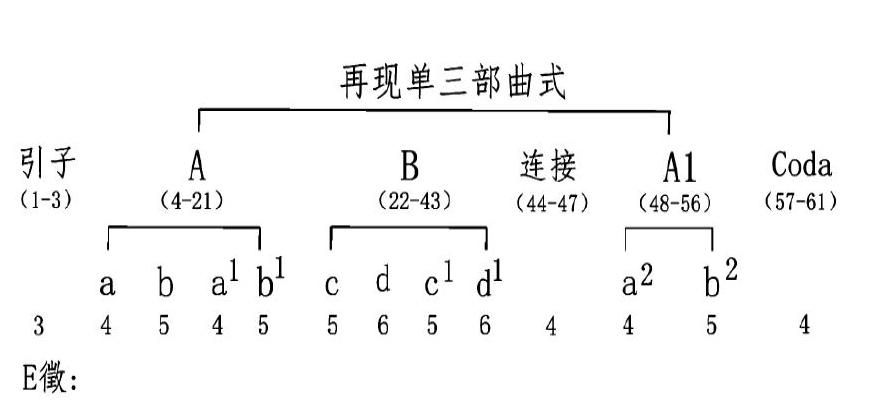

原民歌為二段體,為了突出音樂呈示、對比、再現的三部性原則及更深一步挖掘民歌的內涵,經作曲家改編加工以后變為帶再現的單三部曲式,前有引子后有尾聲。全曲在E徵調上進行呈述,音樂的行進過程中使用了大量的離調和弦,以豐富作品的音響及進一步挖掘民歌主題所表現的內容。

引子(1—3小節):為建立在E徵音上連續的平行和弦進行,和聲張力較大,顯示出了不安的情緒。

呈示段A(4—21小節):樂段重復的關系,主題樂段為4+5不規整的雙句體結構樂段。旋律將主音E作為中心音,并以三、四度上下跳進呈現出波浪形態的旋律線,樂段起始音與結束音相隔八度,音區落差帶來的悲傷且不舍的感情色彩讓音樂的形象表現得十分明顯。第二樂句的最后一小節實為補充性質,帶有主人公喃喃自語的意味及完善樂思的一小節。在主題初次呈示之后又將主題重復了一遍,需注意的是重復的第一樂句(13—16小節)將E徵調的旋律轉為了A徵調,在色彩上出現了些許對比之后,又在第二樂句轉為E徵調,進一步完善了主題樂思及加深主題所刻畫的音樂形象。

展開段B(22—43小節):同樣為樂段的重復關系,5+6不方整的樂句結構繼續保持了作品不穩定的狀態。c樂句(22—26小節)可劃為2+2+1的小分句,中間的兩小節是前兩小節的變化移位,最后一小節為擴充性質。d樂句(27—32小節)為連續向下的旋律線條,不舍的情緒躍然紙上。但短短的兩個樂句是遠遠不能夠表達作品的內容的,所以緊隨其后,作曲家又以不同的音色配置手法重復了該樂段。

連接(44—47小節):平行的和弦進行材料來自引子,不同的是將原有的3小節擴充為4小節,這擴充的一小節是第3小節的延續,是弦樂由強轉弱的時間需要。短短4小節的連接將音樂形象從對比主題帶回呈示主題,同時也是力度的變化,也可看做是展開段的又一次情感宣泄。

再現段A1(48—56小節):主題樂段在配器上進行了深化,并沒有沿用復樂段的結構模式。

Coda(57—61小節):由主題樂段第二樂句變化而來,快速急迫地加劇了音樂的結束,千般的不舍終究敵不過現實的因素,灑脫豪邁中卻是更加深重悲情難言,讓人不禁墜入其中,回味無窮。

三、 和聲分析

(一)同宮系統調的相互融合

如呈示樂段的兩次結束處(12、21小節)短暫地停留在E徵主和弦上便快速地游離至A宮調上。

譜1:

(二)五聲性的和弦結構

如第32小節應是E#GB和弦,但為了保持作品的五聲風格,作曲家將變宮音#G替換為宮音A,即變為EAB和弦,這也是中國作曲家在創作時常用的手法之一。

(三)同主音大小和弦的相互借鑒

如第8小節處,將建立在E音上的大三和弦轉化為小三和弦進行使用,在音響上呈現出陰柔的色彩,很大程度上表現出了作品的內涵。

(四)豐富離調和弦

如第10小節處,通過降低導七和弦的根音讓其變為D宮調的下屬和弦,再意外進行至D大調的VI級和弦后進入主調E徵調的主和弦。這種離調后意外進行的和聲手法見于作曲家《炎黃風情》管弦樂組曲之中。

為了保留原曲的意境,作品一直保持在E徵調式上,雖沒出現像再現三部性結構發展段中明顯的轉調,但展開段運用的復調寫法也讓音樂在推力作用下不斷地向前發展。

四、 復調分析

主調與復調交織發展是這部作品最為典型的特征,復調的寫作手法也是極其豐富的。

(一)西方的卡農及復對位

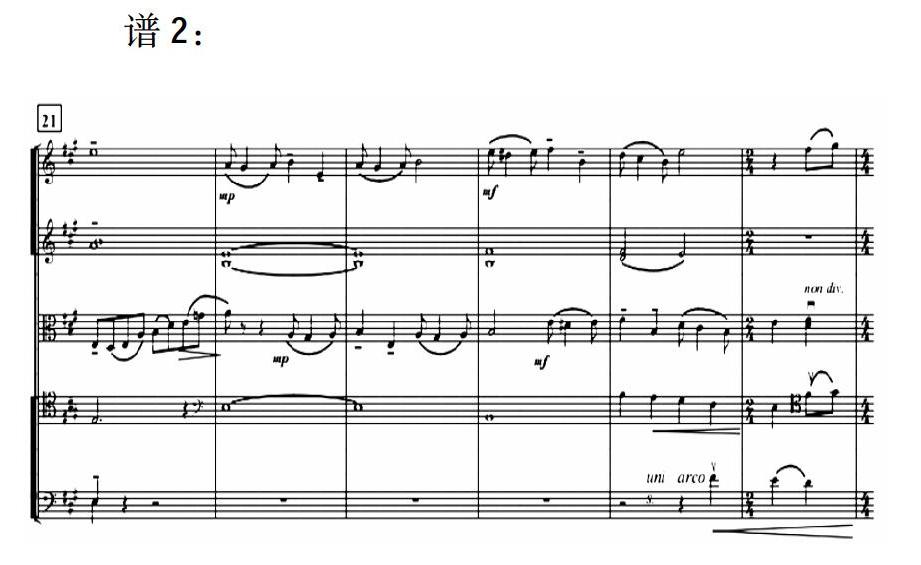

展開段的織體更為明顯,如中段22小節處I提與中提相隔兩拍作八度的卡農式進行,營造出“你追我趕”的場景,好似哥哥走在前、妹妹追在后的動人畫面,33小節處將大提與I提隔開兩拍且兩個八度的復對位手法,效果與22小節處如出一轍。

譜2:

(二)中國的支聲復調

再現段的整個段落,II提奏的旋律都為I提旋律的骨干音的再發展。

這兩種復調手法在音樂的發展中安排得十分恰當,與民歌原型所表達的內容相符合的同時又把其內容提煉出來表現得淋漓盡致,但作品中其他對位技術的運用也是非常有效果的,因運用得較為瑣碎,就不再進行具體的分析了。

五、 配器分析

(一)引子及連接的配器

由I提奏持續音E,其余三件樂器向下二度級進作和弦平行進行,這兩部分的效果都是非常鮮明的,帶來的音響也是富有民歌主題內涵的。不同的是引子運用了常規的弓法,而連接部分運用了震弓奏法,渲染的情緒更為濃烈。

(二)呈示段的配器

第一次呈示旋律由I提奏出,II提、中提、大提承擔和聲的背景功能,在旋律長音時作相應的填充。值得注意的是,第一樂句與第二樂句的和聲織體是不相同的,第一樂句以2小節為單位,作了兩次對旋律聲部的填充,每次的小填充都是二度級進下行的,且第二次填充是第一次填充的上方二度模進,第二樂句的和聲織體以長音為主,體現為三拍加一拍的律動規律,在結束時(12小節)因需要重復主題樂段,所以在此處出現了與第一樂句填充呈反向運動的內聲部小連接。反復的主題樂段第一樂句交于大提琴,第二樂句交于中提琴,體現出了同種樂器不同音色的對比運用,無論是對音樂形象的刻畫或是弦樂四重奏的表現形式方面來說,都是值得學習借鑒的,這次樂段的反復較第一次來說,和聲織體更為精簡一些,主要為長時值的背景音。

(三)展開段的配器

第一樂段旋律由I提及大提奏出,其余兩件樂器作長時值的和聲背景,第二樂句(28小節處)由II提奏與兩個旋律聲部相呼應的模仿復調。反復樂段的旋律配置更為豐富一些,先由大提及I提奏出,其后轉為I提與II提的八度疊置同時奏出。這個樂段充分利用了樂器之間的音色、音區特點,或是隔開一、二個八度的齊奏,或是隔開一、二個八度的模仿復調,種種因素都表現出了作曲家對弦樂器音色的控制及寫作的卓越能力。

(四)再現段的配器

經過前面的種種“傾訴式”的寫法,這里對音色的配置反而更為簡練、明亮一些。旋律由I提在極高音區奏出,具有一種召喚的性質。I提演奏復調對位的旋律,為了追求這種明朗式的音色,作曲家將大提及中提都變為撥弦式演奏,這種明亮的音色配合I、II提的高音區音色讓這個樂段整體的音響色彩更趨向統一。

(五)尾聲的配器

主要以四件樂器的齊奏為主,大提及中提在長音處作和弦式的填充,厚重的音色疊置在較快的速度中推動音樂直至結束。

六、小結

從鮑元愷的這部作品上基本能看出他把西方作曲技術同中國民族風格的作品相融合時展示出來的精湛技術。他在對原民歌主題內涵進行挖掘時有著敏銳的觸覺,不僅讓原民歌以更加完整的形象展現出來,同時又以一種全新的表現形式在新時代的背景下散發著迷人的魅力。該作品非常值得再細細地學習研究及認真體會。