規劃引導型城市群戰略深化路徑研究*

楊 孟 禹 楊 雪

一、引言

中國城市群是經濟發展最具活力和潛力的地區,是主體功能區規劃重點開發區和優化開發區,在構建優勢互補高質量發展區域經濟新格局中起著戰略支撐點、增長極點和核心節點的作用。因此,“十三五”規劃綱要提出要加快京津冀、長三角、珠三角、山東半島、海峽西岸、長江中游、成渝、哈長、北部灣、黔中、滇中、晉中、關中、蘭西、中原、呼包鄂、遼中南、沿黃、天山北坡19個城市群發展。同時也明確了各城市群的差異化發展戰略,“優化提升東部地區城市群,建設京津冀、長三角、珠三角世界級城市群,提升山東半島、海峽西岸城市群開放競爭水平,培育中西部城市群,發展壯大東北、中原、長江中游、成渝、關中平原城市群,規劃引導北部灣、晉中、呼包鄂榆、黔中、滇中、蘭西、沿黃、天山北坡城市群發展”。該表述根據發展程度大體將城市群分為“優化提升”“發展壯大”“規劃引導”三類。毫不例外,規劃引導型城市群全部為西部欠發達省份,涉及廣西、山西、內蒙古、貴州、云南、山西、青海、寧夏和新疆九省區。不但集民族問題、生態問題和貧困問題于一體,更集資源枯竭地區、產業衰退地區、生態退化地區、貧困連片地區于一體,既與其他城市群有相似之處,又有不同之處,問題復雜而多樣。規劃引導型城市群作為各省人口最集中、經濟最活躍、行政權力最高的區域,是中國全面實現高質量發展的關鍵。因此,在現有戰略的基礎上,研究深化路徑不僅對這些區域意義非凡,而且還能促進中國經濟高質量發展。

霍華德(1898)最早提出未來城市和鄉村如何發展的構想,他把城市群作為第三塊磁鐵來疏解城市和鄉村的壓力,從而實現“田園”的期望;Geddes(1915)提出城鎮密集區、組合城市和世界城市概念,是現代城市群概念的主要來源。國外在城市群集聚經濟研究方面,主要以工資率、工資、經濟增長等直接指標的角度展開(Rosenthal &Strange,2004),或者以間接方法,如使用寫字樓租金在中心城市的影響(Drennan &Kelly,2011)、城市群治理結構(Ahrend et al.,2015)、城市群人均互動機會多少(Lemelin et al.,2016)等角度展開。國內關于城市群的研究較晚,但發展迅速。周一星(1995)較早提出了大都市連綿區的概念,顧朝林(1999)則將空間分為兩大經濟發展帶、三條經濟發展軸帶和九大城市經濟區域,將城市群、經濟帶、大都市區和區域發展聯系起來,胡序威(2003)進一步指出,半城市化的區域應加入“大都市區”的概念中。現在廣泛采用的定義是方創琳(2018)的城市群定義,“城市群”是指在特定地域范圍內,以一個以上特大城市為核心,由至少3個以上大城市為構成單元,依托發達的交通通信等基礎設施網絡,形成的空間組織緊湊、經濟聯系緊密并最終實現高度同城化和高度一體化的城市群體。國內學者對規劃引導型城市群的研究主要集中在:一是空間聯系方面,如城市空間聯系強度測算(尹娟等,2015)、城市群空間演化(劉安樂,2016)、地緣經濟聯系與空間經濟聯系的匹配度(張懷志等,2014)等;二是城市群的經濟增長效應,如韓晶等(2019)研究認為城市群中心城市可達性越強,核心城市的輻射效應越強,增長動力越強;三是城市群地區空氣污染問題。如王振波等(2019)揭示了城市群PM2.5 的時空演變特征與主控因素;四是城市群產業分工問題,如胡宗群等(2013)利用偏離—份額分析法研究滇中城市群的城市分工和產業結構,馬燕坤、張雪領(2019)研究了城市群產業分工的影響因素。

國外研究多集中于城市集聚經濟方向,況且國外經濟發展環境與國內大相徑庭,除有些分析方法可借鑒外,政策思路是很難照搬到國內的。而國內學者對于城市群發展戰略的研究也還處于初級階段,一方面將所有城市群都同質化,忽略19個城市群之間的異質性,而這對于各類城市群發展戰略深化的確是最為關鍵的;另一方面,諸多研究均集中于四大板塊幾個較發達的城市群,對規劃引導型城市群的關注不夠。“十四五”時期即將到來,急須對各類城市群戰略深化路徑展開異質的研究,運用相關理論分析未來該類城市群戰略深化的路徑。作為對已有文獻的補充,本文嘗試從規劃型城市群發展面臨的共同問題出發,以理論分析為依據,明確戰略深化方向,最后以滇中城市群為例深入分析。

二、規劃引導型城市群戰略的現狀與問題

為明晰現狀、剖析問題,下文從城市群之間、城市群總體、城市群內部、核心城市以及群內渠道等幾個方面展開分析。

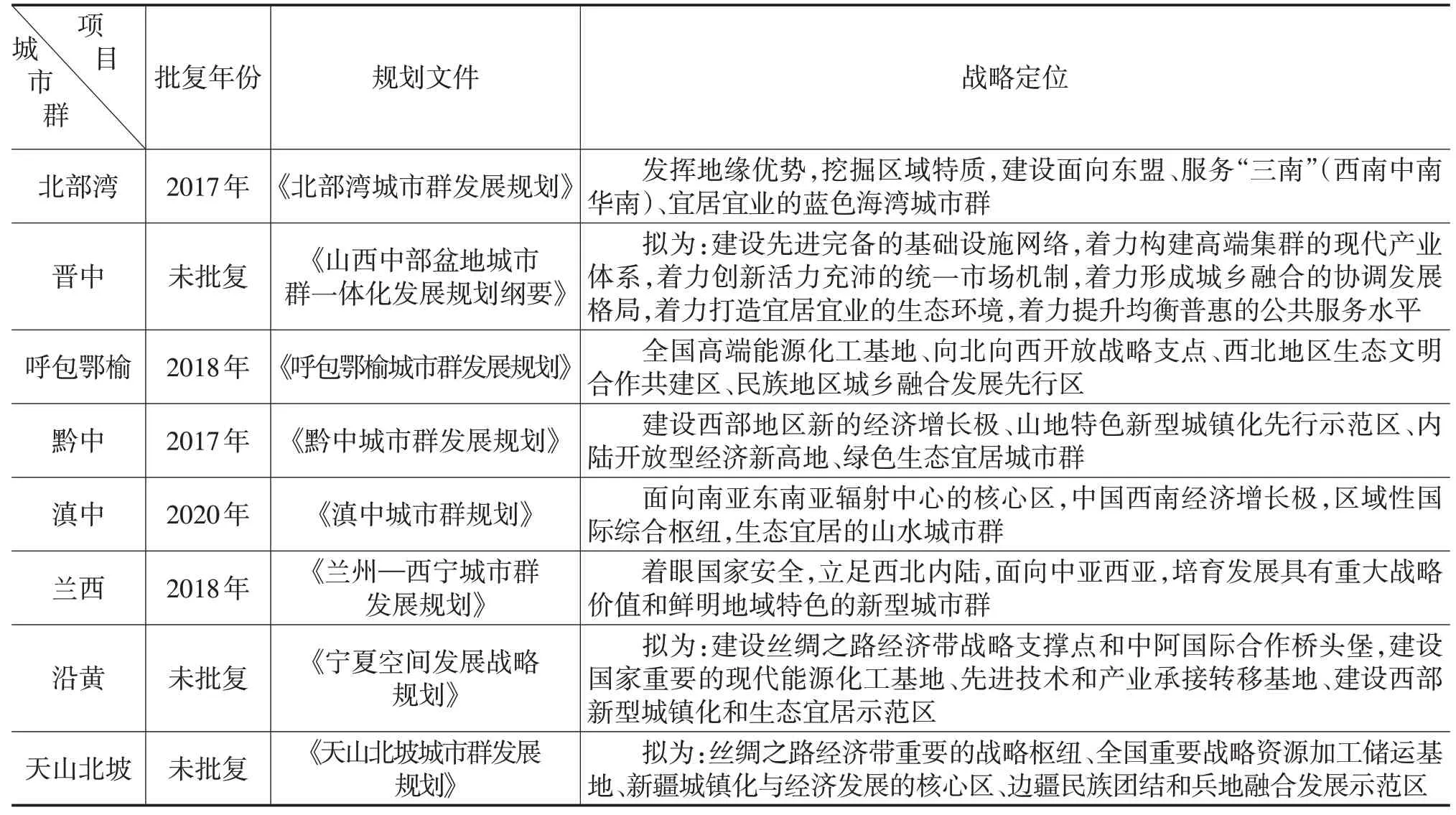

表1 2017—2018年規劃引導型城市群的戰略現狀

1.對城市群之間的協同規制政策不足

8 個規劃引導型城市群中,北部灣、黔中、呼包鄂榆、蘭西、滇中的發展規劃已獲批復,晉中、沿黃、天上北坡暫未批復。從各城市群發展戰略定位看,北部灣和滇中涉及面向南亞、東南亞,沿黃、天山北坡涉及絲綢之路,呼包鄂榆和蘭西涉及面向中亞和西亞,沿黃和呼包鄂榆涉及能源化工基地,滇中和黔中涉及西部增長極和生態宜居。由此可見,當前各城市群戰略規劃雖然分工較為明晰,但未來發展中競爭甚至沖突的可能性是存在的,“十四五”城市群戰略有必要加強城市群之間的協同引導,甚至制定規制政策(見表1)。

2.總體發展程度弱,內部發展差距大

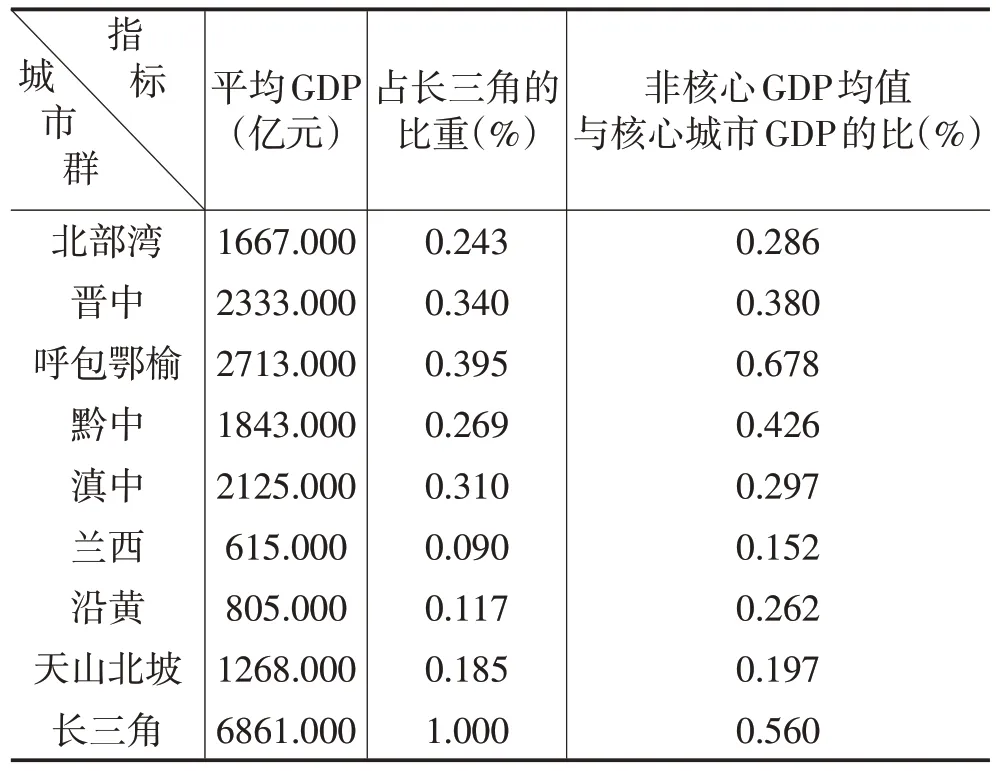

從平均GDP 看,較為發達的是晉中、滇中和呼包鄂榆城市群,分別占長三角城市群的0.340、0.310 和0.395,較不發達的是蘭西、沿黃和天上北坡城市群,分別占長三角城市群的0.090、0.117和0.185,經濟發展程度普遍低,從城市群內部發展看,非核心城市GDP均值占核心城市GDP的比重較大的是呼包鄂榆、黔中和晉中城市群,較小的是蘭西、天山北坡和沿黃城市群,城市群間發展差距不容小覷(見表2)。

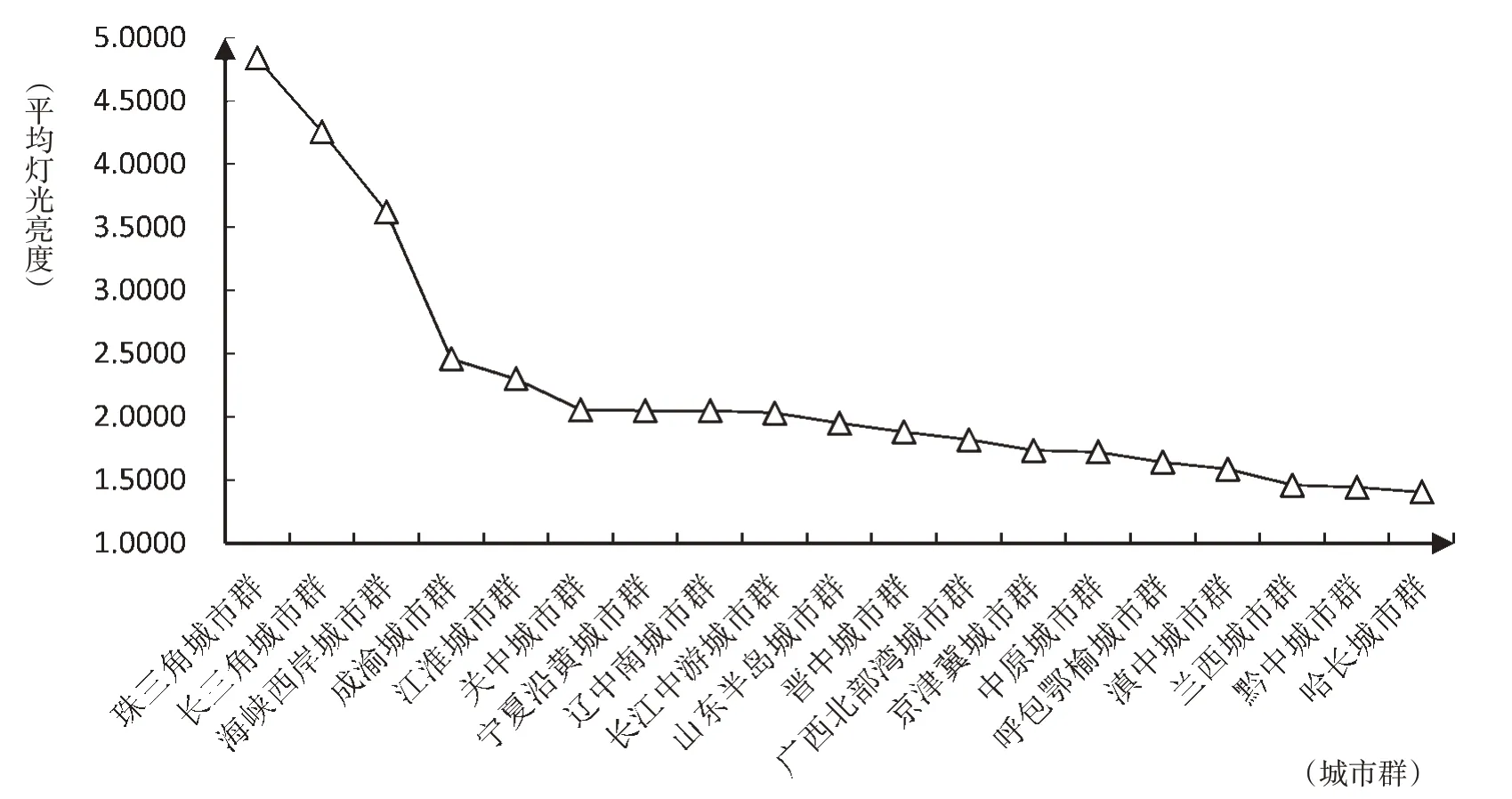

此外,根據中科院版地球夜光數據集(代號“火石”)計算2018年19個城市群范圍內的平均燈光亮度,如圖1所示,從19個城市群比較看,平均燈光亮度最高的兩個城市群是珠三角城市群(粵港澳大灣區)和長三角城市群,經濟人口密度最高。規劃引導型城市群密度較大的是沿黃、晉中和北部灣,較小的是滇中、蘭西和黔中。

表2 2017年規劃引導型城市群經濟發展情況

圖1 2018年19個城市群平均燈光亮度

3.核心城市不發達,發展路徑差異大

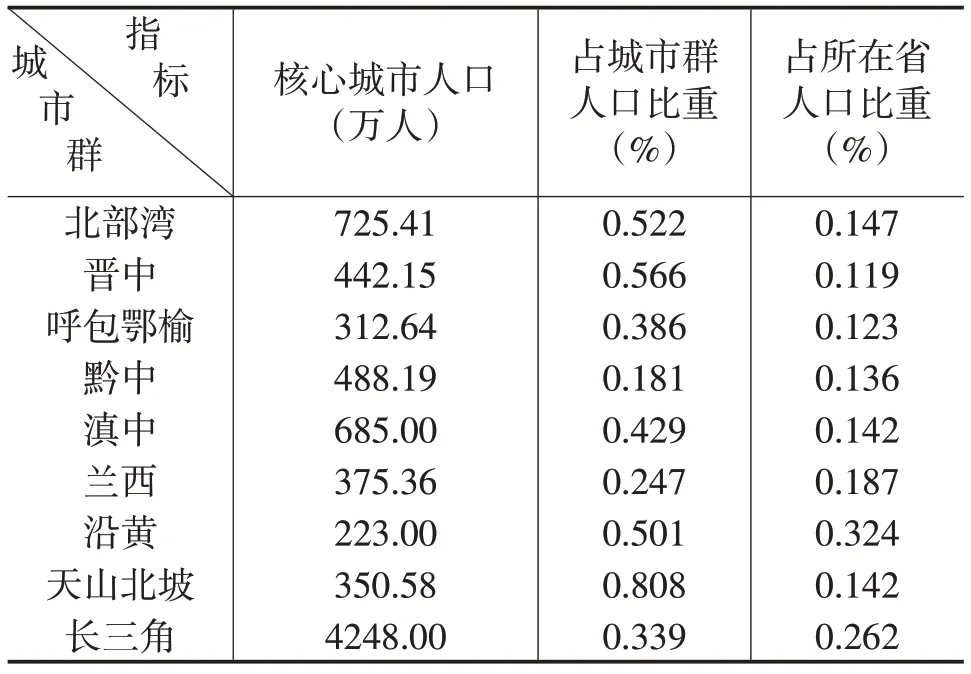

根據新經濟地理學核心—外圍理論,在欠發達區域,核心城市對外圍城市有較強的集聚力,并以此利用外圍城市的資源實現快速發展。通過比較核心城市人口規模、經濟規模在所在城市群和所在省份的比重,分析核心城市集聚規模差異。從2018年常住人口看,北部灣、滇中、晉中、沿黃、天水北坡城市群,核心城市人口占城市群人口比重較高,占所在省人口比重低,未來提升集聚規模重點應該在激活全省勞動力市場;而呼包鄂榆、黔中、蘭西城市群,未來提升集聚規模重點應該在激活城市群內勞動力市場;而且相對于長三角來說,規劃引導型城市群核心城市對所在省的人口集聚力多數偏低。可見,各城市群核心城市不但人口集聚規模不高,而且未來提升路徑也可能大不相同(見表3)。

表3 2018年核心城市人口集聚規模

從2018 年GDP 看,核心城市經濟集聚規模較大的是晉中、蘭西、沿黃和天上北坡,其他核心城市相對而言對群內城市的經濟集聚力還有待提升;但從核心城市在所在省GDP 的占比看,沿黃、蘭西比較高,這意味著兩個城市群無論是從群內還是省內來說,經濟集聚規模均較高,未來發展通過要素驅動的空間不大,而應該通過產業、制度創新尋找新的集聚動力(見表4)。

表4 2018年核心城市經濟集聚規模

4.核心城市和外圍城市間渠道不暢

通過整理2019年交通信息數據來看,外圍城市到核心城市平均時間最短的是寧夏沿黃城市群為0.830 小時,最長的是北部灣城市群為4.95 小時。同時考慮到城市群面積,計算每萬平方千米的最短時間。結果顯示,時間最短的是滇中城市群,最長的是晉中城市群。對標成渝城市群,可以發現規劃引導型城市群核心城市和外圍城市間的通勤時間普遍較長,要素流動渠道并不完全流暢(見表5)。

不難看出,規劃引導型城市群發展在城市群之間和城市內部均存在著各種各樣的問題,作為典型的處于成長初期的集聚體,同時基于不同的發展階段和地理文化背景,它們既有相似之處,如城市群總體經濟發展程度低,核心城市發展程度較國內發達城市群也有較大差距,核心城市和外圍城市之間的通勤時間較國內發達城市群也較長;也有不同之處,如由于所處的地理空間差異,有的城市群發展重點可能還在群內,而有的城市群的發展重心則可能在省內。

三、規劃引導型城市群戰略深化的路徑分析

任何戰略都必須順應事物自身的發展規律,從城市群發展的規律著手,探討戰略深化路徑。

1.戰略深化分析的基本理論依據

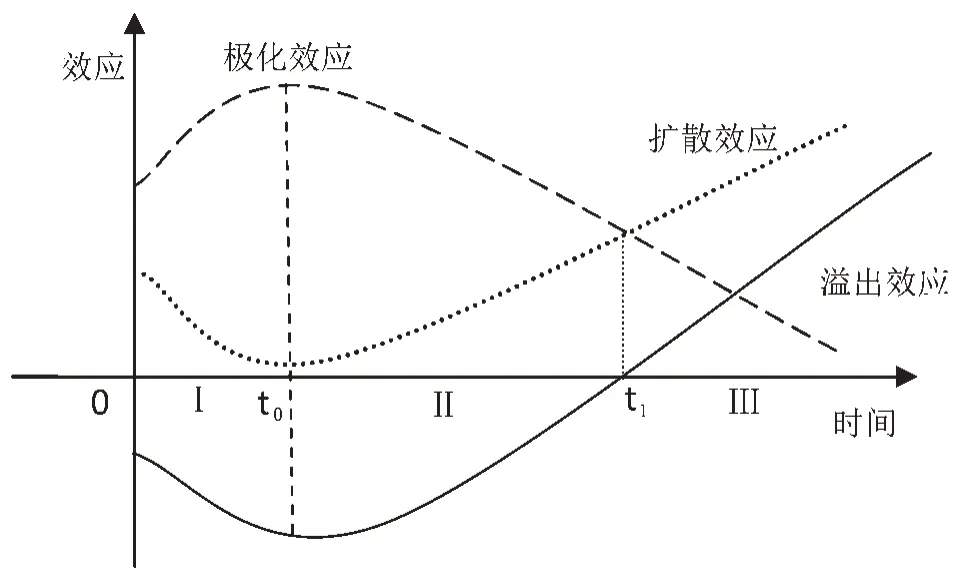

戰略深化的研究可追溯至諸多經典的經濟地理理論,如中心地理論(Christaller,1933)、增長極理論(Perroux,1955)、城市群理論(Gottmann,1957)。這些理論均認為核心區—外圍區間有兩個作用力:極化力(集聚力)和擴散力(輻射力),經濟集聚體演變就是這兩個作用力的此消彼長,從而呈現出不同的集聚空間形態。從時間演變看,極化效應呈倒U型,擴散效應呈U型,溢出效應也呈U型,前者最大值的時間點對應后兩者最小值時間點;從空間演變看,影響溢出效應的因素可概括為“溢出端溢出能力、傳遞端傳遞能力以及承接端接受力”三類。總之,城市群發展的本質是要素集聚程度的不斷提高,核心—外圍城市間功能分工不斷加深的過程,而核心—外圍城市間的相互作用也可稱之為空間溢出。從時間演變看,城市群發展必然伴隨著中心城市的擴散效應和極化效應的對稱變化,溢出效應為擴散與極化效應的差,因此也具有相應的時間演變特征,城市群發育的這種特征亦被諸多研究所證實(方創琳、2011;葉裕民、陳丙欣,2014)。根據陳棟生(1993)提出的“經濟凈溢出”框架,如圖2所示,本文將溢出效應劃分為負溢出減弱(0-t0)的Ⅰ階段、負溢出增強(t0-t1)的Ⅱ階段以及正溢出增強(t1-∞)的Ⅲ階段;Ⅰ階段的特征是中心城市集聚程度逐漸提高并達最大,中心城市極化效應逐漸增強,溢出效應最弱,城市群處于形成期;Ⅱ階段的特征是中心城市的極化效應開始減弱,擴散效應開始增強,二者相抵趨于零,城市群處于成長期;Ⅲ階段的特征是中心城市正溢出效應開始發揮,對外圍城市的帶動效應逐漸增強,城市群處于中心帶動外圍城市的成熟期。

圖2 城市群核心城市空間溢出效應的時間演變

而從空間溢出角度看,城市群發展促進區域協調則與“空間溢出”的“三個能力”有關。如果將“空間溢出”看作是核心城市帶動外圍城市發展的一種力,且這個力會隨著距離的增加而衰減,那么與這個力的傳播范圍有關的“三個能力”是來自核心城市的“溢出能力”、溢出渠道的“傳播能力”以及外圍城市的“承接能力”。核心城市的產業是否處于群內上游、人口集聚和經濟集聚能力等決定了溢出能力,而溢出渠道“傳播能力”則受到核心—外圍城市間的通勤時間影響,外圍城市的“承接能力”則由產業基礎、制度基礎、市場開放度等決定。

2.“十四五”時期預計深化路徑

由以上分析可知,從時間演變方面看,城市群發展需經Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ階段,且由于空間溢出具有時間演變特性,同空間的城市群很可能處于不同階段,那么不同發展階段的城市群必然有不同的戰略選擇。遵循這種思路,為區分19個城市群不同發展階段,我們計算了衡量城市群發展程度的指標,其計算方法是以2005—2016 年城市群范圍內的平均燈光亮度為分子,以各年群內外圍城市到核心城市最短通勤時間均值為分母。該指標不但包含了城市群范圍內的經濟人口密度指標,還將群內平均通勤時間納入進來,是理想的度量方法。根據表6,可以將城市群發展大體分為三類,第一類是最發達的珠三角和長三角城市群,第二類是江淮、山東半島、京津冀、海峽西岸、遼中南、中原城市群,第三類是沿黃、晉中、北部灣、呼包鄂榆、長江中游、關中、哈長、黔中、成渝、滇中和蘭西城市群。為使分類更加嚴謹,我們還參考了兩項學術研究結果:一是方創琳(2011)基于2007年的數據從城市群發育度、城市群緊湊度等四個方面對中國主要城市群發育水平進行的綜合評價;二是葉裕民、陳丙欣(2014)根據2010年的普查數據從經濟總量、人口規模等六個方面對城市群的發育水平進行類型劃分。二者關于城市群發展階段的交集與上述分析結果基本是一致的。

表6 2005—2016年19個城市群發展評價

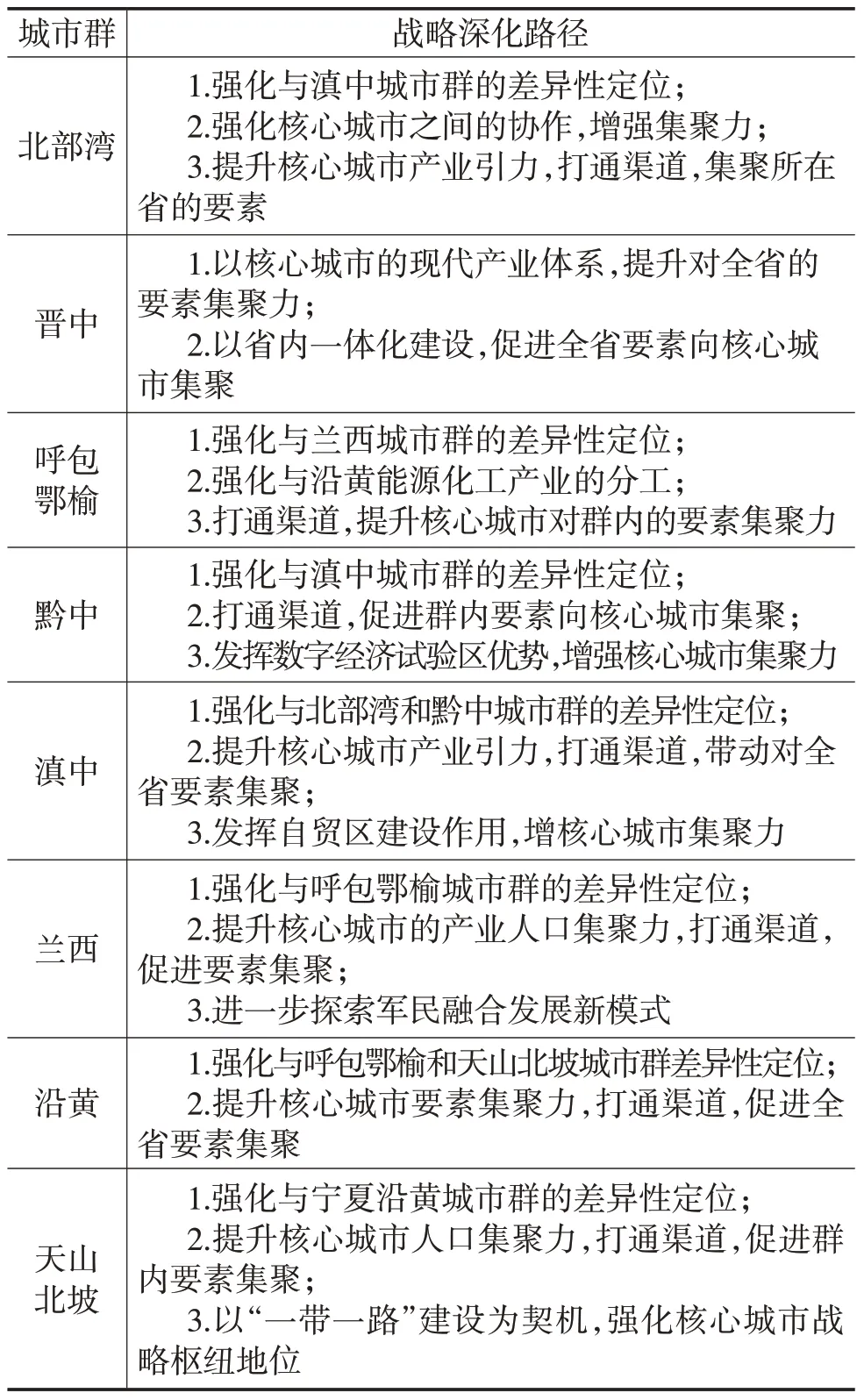

因此,規劃引導型城市群是中國最不發達的城市群,處于I階段的偏左部分,正處于集聚發展的初期。而處于該發展時期的城市群,戰略深化的基本路徑是如何通過外部戰略的干預,縮短其在該階段的發展時間,換句話說就是如何戰略干預加強群內核心城市的集聚力。根據前文分析,這與兩個因素有關:一是核心城市自身的產業引領力,二是核心城市和外圍城市間的要素流動渠道是否通暢。而根據第二部分的分析,8 個城市群之間發展現狀與問題各不相同,所以其深化路徑也有差異。結合前文,將規劃引導型城市群的差異化戰略深化路徑列在表7。

作為對表7的補充,進一步說明如下:北部灣城市群,首先要解決的問題是強化其與滇中城市群的差異性定位;其次由于該城市群包括海南自貿區,而南寧、湛江如何在自貿區發展中,實現與海口的協作是個核心問題;再次,核心城市已經集聚了所在城市群40%以上,接近50%的人口和經濟總量,要繼續壯大核心城市,只能依賴于所在的兩個省;最后,群內通勤時間較長,降低要素流動效率。對于晉中城市群,從當前擬定的戰略定位看主要是現代產業體系和一體化兩點,而吻合該類城市群戰略深化應該是“產業引力”和“渠道通暢”。但是從核心城市發展占城市群人口的50%以上,占城市群經濟總量的70%以上,而欲提升核心城市的集聚力,顯然潛力在全省。呼包鄂榆和蘭西城市群都是“向西”,所以首要解決的問題是兩個城市群的差異性;沿黃和呼包鄂榆均涉及能源化工基地,二者的分工問題也很重要;此外,核心城市僅占城市群30%左右的人口和經濟總量,城市群內發展還有較大空間。滇中和黔中城市都定位為西部經濟增長極,打“生態宜居”牌,如何轉競爭為合作是重要問題;黔中城市群核心城市人口和經濟總量占城市群的比例不高,集聚的潛力在城市群內部;作為全國首個大數據綜合試驗區,黔中應借此優勢,增強核心城市集聚力。滇中城市群核心城市人口和經濟規模占城市群的比例已達40%左右,核心城市的集聚增長潛力在于全省。蘭西城市群核心城市人口占25%左右,但經濟總量占70%左右,群內發展差距較大,主要原因在于核心城市軍民融合發展動力不足。沿黃和天山北坡定位都與“一帶一路”有關,二者的如何差異化定位是首要問題,且寧夏沿黃城市群核心城市的人口和經濟總量已超過群內總量的50%,也就是說,未來核心城市的發展潛力可能在全省。天山北坡城市群核心城市人口占城市群總量30%左右,但經濟總量卻占70%,群內發展差距大,核心城市產業發展人口集聚能力有限。

表7 “十四五”時期規劃引導型城市群的差異化戰略深化路徑

四、規劃引導型城市群戰略深化路徑:以滇中城市群為例

以滇中城市群為例,從群內城市產業發展沖突、城市產業規劃沖突和產業分工深化路徑三個角度展開分析規劃引導型城市群的戰略深化路徑。

1.產業發展沖突

2018年昆明的三次產業結構為4.3∶39.1∶56.6,對第二產業貢獻較大的是煙草制品業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料及化學制品制造業、冶金工業、電力熱力生產和供應業、建筑業;玉溪的三次產業結構為10.0∶51.6∶38.4,對第二產業貢獻較大的是煙草制品業、有色金屬礦采選業、有色金屬冶煉及壓延加工業、建筑業;曲靖的三次產業結構為18.9∶38.4∶42.7,對第二產業貢獻較大的是煤炭開采和洗選業、食品加工及酒類制造業、汽車制造業、電力行業、煙草制品業;楚雄的三次產業結構為17.7∶40.7∶41.6,對第二產業貢獻較大的是煙草制造業、冶金工業、化學原料及化學制品制造業;紅河的三次產業結構為16.0∶45.2∶38.8,對第二產業貢獻較大的是煙草制品業、采礦業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、建筑業。曲靖、玉溪、楚雄、紅河四城市的第三產業發展明顯滯后,且這四個城市第二產業發展具有明顯的煙草制品業依賴、資源依賴和產業鏈低的特征,導致這四個城市區域合作激勵差。

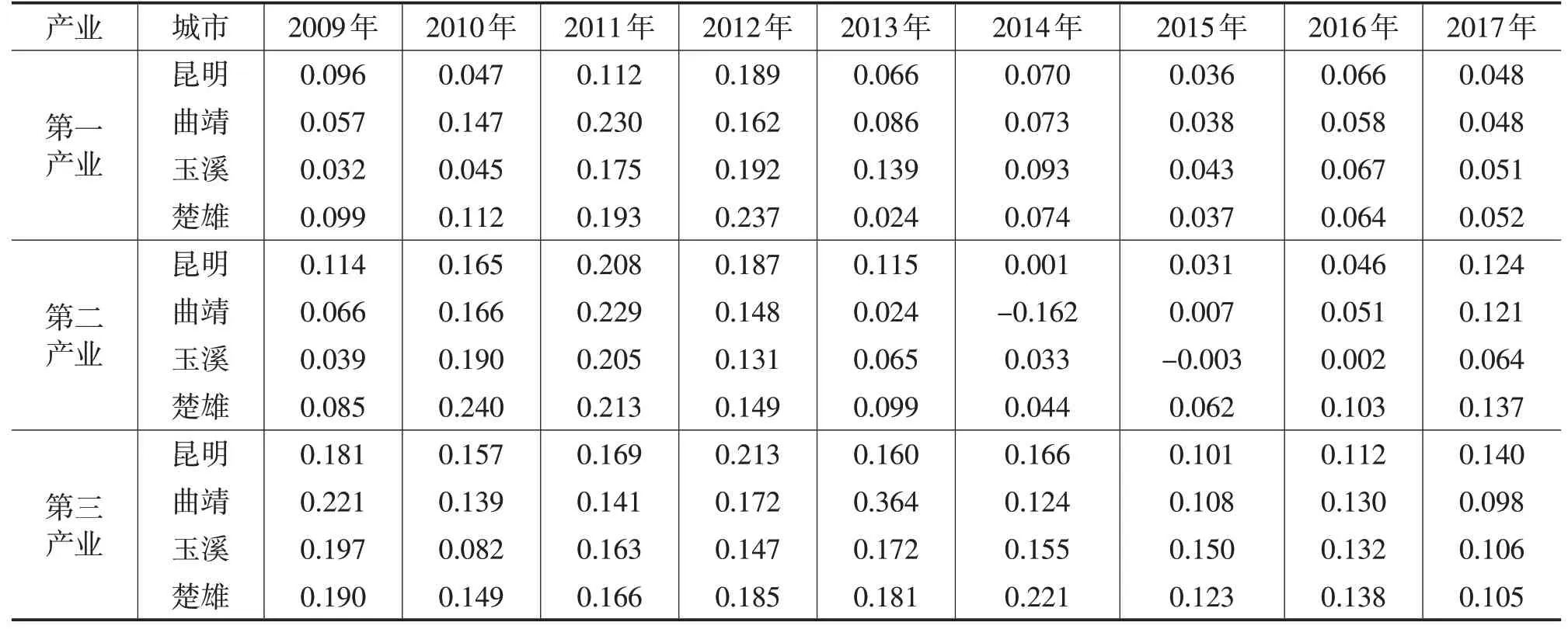

從滇中城市群四個主要城市(昆明、曲靖、玉溪、楚雄)的三次產業增長率看(見表8),在2009—2017年期間,昆明和楚雄的第一產業增長率下降約一半,曲靖略有下降,玉溪略有提升;而四個城市的第二產業增長率均有所上升,第三產業增長均為下降。雖然滇中城市群三大產業產值穩步增長,但是城市間產業發展并不平衡。具體來說,作為滇中城市群的關鍵核心城市,昆明的第二產業與其他三個城市相比,增速優勢不明顯,而昆明的第一產業增速也差不多跟其他三個城市旗鼓相當。而根據新經濟地理學的核心—外圍模型結論,昆明作為滇中城市群的核心城市,在第二產業和第三產業應該具有較大優勢,第一產業應該具有較大的劣勢。但目前看滇中城市群的四個城市間的產業分工并非如此,初步判斷滇中城市群還處于核心城市集聚力不足、主導產業優勢不足的城市群發展初期。

表8 2009—2017年滇中城市群四個城市三次產業增長率 (單位:%)

2.產業規劃沖突

從昆明、曲靖、玉溪、楚雄這四個主要城市的“十一五”“十二五”“十三五”的政府產業發展規劃出發,探索規劃的產業結構與產業發展思路。由于滇中地區的投入產出表缺失,采用2012年的云南省投入產出表對滇中地區的產業聯系進行分析。任何一個產業部門的生產都離不開其他產業部門的投入,這一聯系可以用直接消耗系數來衡量,它的變化反映了產業間經濟技術聯系的變動。這至少說明在滇中城市群內的城市產業規劃中,城市功能分工程度很弱,城市間產業發展沖突強。測算“昆曲玉楚”四城在“十一五”“十二五”“十三五”規劃中不同產業有:電力產業、礦產業以及房地產業。

3.產業分工深化路徑

昆明五大支柱產業為旅游業、煙草加工業、以水電為主的電力業、礦物業、生物資源開發創新產業。根據表9,2017 年昆明市旅游業生產總值1608.66 億元,占滇中城市群旅游業生產總值64%,以水電為主的電力業生產總值為158.10億元,占滇中城市群以水電為主電力業的50%,旅游業和以水電為主的電力業生產總值均超過滇中城市群的一半及以上,表明昆明五大產業中旅游業和電力是優勢產業。而云南金沙江水電開發和瀾滄江水電開發項目已經在逐步修建的過程中發揮著巨大的經濟能力,開發和發展水電已經成為云南繼煙草之后最大的支柱產業,昆明發展的水電產業將在云南經濟發展過程中扮演越來越重要的角色。

曲靖的原煤、鉛鋅及稀貴金屬等礦物資源極為豐富,2017 年曲靖礦物業產值達到167.45 億元,占五大產業14%,今后曲靖產業發展將以煤炭為初級產品的煤化工業、稀有金屬為原料的化工產業、建材業、以提高煤在發電時的利用率的新型電力產業和以有色金屬為基礎的冶煉加工工業為重點。

玉溪的鐵、磷、鎳等礦產資源和水力資源極為豐富,2017年玉溪礦物業產值達到178.45億元。此外,玉溪還是全球優質烤煙最佳種植區,烤煙和卷煙加工業產值較大。楚雄的農業基礎好、規模大,煙草種植的區位優勢明顯,礦產資源相對豐富,在2000年確立了煙草產業、冶金礦產業、天然藥業、綠色食品業和特色旅游業作為產業發展重點,因地制宜,有利于發揮本地資源優勢。

在滇中城市群的發展過程中,首先應明確以昆明為先進制造業、核心服務業中心,第二產業第三產業協調發展,其他節點城市為特色、優勢行業及農業外圍的城市分工體系,促進制造業中的低附加值、低效率和低技術需求行業的轉移、升級,為將昆明打造成先進制造業和現代服務業產業集聚區騰出空間與資源,同時也有利于曲靖、玉溪和楚雄與昆明的產業對接,并依據自身的資源稟賦、比較優勢等,在政府與市場共同的調節下,明確各自的核心分工,發展本地的特色、優勢行業。確保提升滇中城市群之間的功能互補性,實現城市職能專業化分工,城市功能存在異質性和互補性,避免同質競爭。

五、結論和啟示

規劃引導型城市群是中國城市群發展最弱的區域,也是中國經濟發展后發優勢最明顯的區域。研究發現:第一,規劃引導型城市群的問題主要表現在:城市群之間定位差異化不強,對可能的發展沖突規制不足;總體發展程度弱,內部發展差距較大;核心城市不發達,發展路徑差異大;核心和外圍城市間渠道不暢。第二,規劃引導型城市群戰略深化路徑的兩個核心點是提升核心城市集聚力和打通要素流動渠道。在此基礎上,8 個城市群間也必須采取不同的具體深化路徑,概括來說主要是城市群戰略定位的差異性需增強,城市群主導產業的差異性需明確,以及如何利用群內已有的非城市群戰略進一步強化核心城市發展,打通渠道。第三,滇中城市群必須要解決的是過去城市間競爭發展帶來的產業沖突,以及如何統一城市發展規劃。

中國的城市群戰略研究是個難題,尤其還處于形成期的規劃引導型城市群,其地理跨度大、文化差異大、發展階段和發展模式也不同、空間結構不一。既然是戰略研究,那就必須是全局的、宏觀的,不能只著眼于這些異質性,還必須抽象出同質性。本文對此做了嘗試,出發點還是黨的“十九大”報告中指出的以城市群為主體構建大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局,城市群建設的重要目標是促進大中小城市協調,簡單的理解就是促進群內不同規模城市協調。而城市群建設與群內不同規模城市協調息息相關,規劃引導型城市群雖然還處于形成期,空間凈溢出為負,核心城市集聚力應當在群內發揮主要作用。因此解決集聚經濟體演化理論和新經濟地理學核心—外圍理論,并結合規劃引導型城市群的戰略定位,對規劃引導型城市群在“十四五”時期的戰略深化路徑進行了初步研判。由于是嘗試性研究,也可能存在諸多不足,未來中國擬持續建設的城市群有19個之多,三種城市群類型在空間演化中的作用各不相同,對經濟地理的塑造效應也會越來越強。我們將持續關注這些問題,進一步完善本研究。