中國特色話語體系的構建

田瑞愷 張訴訴

摘要:本文采用費氏的三維框架理論,自建語料庫,對美國主流媒體關于一帶一路的報道分別從文本、話語實踐和社會實踐三個層面進行分析,旨在了解美國在報道“一帶一路”時的側重點及其所持的態度。研究發現相關新聞報道帶有一定的傾向性,運用特定語言手段塑造了一個專制強權的中國形象。通過此研究作者希望完善中國特色話語體系的表達方式,營造有利于我國的國際輿論氛圍。

關鍵詞:一帶一路;批評話語分析;話語體系

中圖分類號:H030 文獻標識碼: A

0.引言

習主席提出“一帶一路”的重大倡議成為了國際交流與合作的新趨勢。“一帶一路”迅速成為國內外主流媒體關注的焦點,有贊揚之聲的同時也出現了一些質疑和誤解。國際社會的理解和認同是“一帶一路”順利實施的前提,作為最具影響力的媒體之一,美國主流媒體對整個世界的輿論有導向作用,因此研究美國媒體對“一帶一路”的態度具有重要意義。本研究采用Factiva語料庫,收集了包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《今日美國》的相關報道,建立小型語料庫以解構美國媒體對“一帶一路”的態度,并分析其中隱藏的意識形態。主要解決以下問題:

1.美國主流媒體構建了什么樣的中國“一帶一路”形象?

2.這種形象通過什么方式構建?

3.如何構建中國特色話語體系?

1.國內外對“一帶一路”的研究路徑

國外對“一帶一路”的研究主要集中在國際關系、經濟學等多學科、跨學科領域,相關的論文數量逐年增加。相對于前人研究,本文立足于認知語義學,避免了認知語言學的厚重框架,十分適合隱喻的研究,更加真實客觀的闡釋人類理解事物的方式,也為隱喻研究提供了理論支撐。以中美兩國主流媒體的報道語言為切口加以推理,提煉其語言背后的深層含義。

2.研究方法

2.1數據收集

本研究采用“belt and road”,“one belt and one road”和“Chinese new silk road”作為關鍵詞來搜索美國主流媒體關于“一帶一路”的報道。這些媒體包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《今日美國》。借助Factiva語料庫,在2013年9月到2017年12月的時間范圍內共檢索到108份報道。自建數據庫包含53篇報道,7361詞,61060個字符。

2.2分析方法

本研究以費爾克勞夫的三維框架理論和韓禮德的系統功能語言學為基礎,從三個層次進行分析。第一著重分析新聞語篇的語言特征。系統功能性語法、情態動詞的選擇將被應用到新聞語篇的批評分析中。第二涉及文本與社會實踐的關系。將從新聞信息來源研究新聞話語。第三強調新聞話語中蘊含的意識形態。將從體制環境和社會環境兩個方面進行,都對人們的價值觀產生重大影響,與意識形態密切相關。

3.基于語料庫的新聞報道批評分析

本章將從描述、闡釋和說明三個階段展開

3.1描述階段

對語篇的描述涉及特定文本的語言特征。此階段將從兩個角度分析報道:分類和傳遞性

3.1.1分類

分類是指對話語中的人物和事件的描述和命名,主要通過詞匯的選擇來實現(辛斌,2005:65)。然而語言作為一種分類工具絕不是客觀的。人們給事物貼的標簽并不一定反映事物的內在特征,而是受人們的認知和情感的影響。不同的觀點和經驗導致不同的分類原則。詞匯選擇是社交媒體的主要手段,也是造成歧義的主要途徑(辛斌,2005)。借助工具Antconc3.5.7檢索出前30位頻率最高的功能詞(表3.1)。

中國一直強調一帶一路不是國內政策。因此,美國媒體使用world(頻率為189)、international(頻率為84)較多,部分承認這項倡議由沿途國家參與。從高頻詞的角度看,所選新聞大體上和主題一致。雖然用詞頻率提供了寶貴信息,但有必要在其語境中觀察高頻詞以便更好地理解話語。筆者選擇了“road”作為節點詞,試圖找出美國媒體是否使用特定的詞來傳遞某種意識形態。其中19個匹配項無效(13個匹配項表示物質世界的“road”,6個匹配項表示美國新絲綢之路計劃),其余134個值得分析。通過觀測發現“road”經常與三種類型同時出現:VP/NP+P+NP、AP/NP+NP、VP+NP。

從一致性來看,美國主流媒體對這一倡議的態度相對矛盾。

美國媒體雖評論一帶一路:促進自由貿易,連接國際經濟合作(表3.2)。然而負面評論多于正面客觀的評論。在總共134行中,超過一半(76行)含有負因子。表3.3給出了代表性例子:“touted”經過精心挑選,用來描述通過贊揚某人或某物來說明其重要或有價值的行為。他們認為一帶一路是中國政府用來吸引世界關注的包裝產品。此外還將一帶一路與“馬歇爾計劃”進行比較:從詞匯選擇的分析來看,美國媒體認為這一舉措更像是中國的經濟擴張計劃。

通過對傳遞性的分析,可以說明讀者對話語過程選擇的理解及其影響。從表3.4可以看出,美國媒體最常采用物質過程(55.11%)、言語過程(17.10%)、關系過程(13.76%)和心理過程(10.33%)。因此本文將主要從這四個方面進行傳遞性分析。

1)物質過程通常由兩部分組成:

行動者和目標,且由記者慎重選擇。

例1:If the U.S. ducks out, China will take overthe leadership role in globalization.

動作者過程目標

(USAToday2017-3-2)

例1的參與者是中國,目標是領導角色,過程是接管。背景是特朗普政府的能源政策正在向傳統的化石能源產業傾斜,美國擔心這會對美國在經濟市場的地位產生不利影響。這個論點缺乏考慮:作為最大的發展中國家,中國積極承擔國際責任,國際影響力正在逐步上升。

2)關系過程是指事物與事物之間所處關系的過程,常分為兩類:歸屬過程和識別過程。

例2:Chinas “Belt and Road Initiative” is a central part of President Xi Jinpings

攜帶者過程識別者

economic and geopolitical strategy to increase the countrys sway by building infrastructure projects such as railways and ports across Africa, Asia and Europe.(TheNewYorkTimes2017-12-20)

例2將一帶一路與地緣政治學聯系起來。中國外交部一再強調,一帶一路是一個開放、包容的區域合作倡議,不是地緣政治工具。中國沒有任何的地緣戰略意圖來尋求影響范圍。

3)言語過程是涉及各種意義交換的過程。其中確定了三個要素,即說話人、接受者和措辭。

例3:Both books urge us to ……. about “peaceful rise.” The books argue persuasively that adjusting to this global power shift will require great skill on bothsides if conflagrationis tobe avoided. (The NewYorkTimes2017-6-18)

例3用“argue”來質疑前面提到的中國的和平崛起,這表明美國媒體深深植根于所謂的中國威脅論的觀點。

4)心理過程是理解精神世界的過程。此過程有三個要素:感覺者、過程和現象。

例4:Chinas economic clout inAsia was strengthening yearly, and there were fears that Beijing would use the bank as another tool to project its influence. (TheNewYorkTimes2015-12-5)

例4采用了擔心的態度,表示中國在亞洲的經濟影響力正在增強,希望通過建立亞洲基礎設施投資銀行來擴大影響力。這是對中國崛起恐慌的表現。

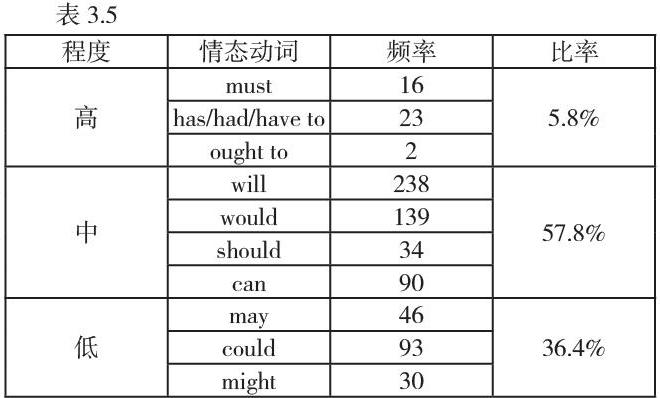

3.1.3情態

情態在系統功能語法中被認為是人際功能的核心,是意義在正負意義之間的選擇。根據韓禮德的系統功能語法,情態動詞從強弱程度上可分為高、中、低三類。所選新聞報道中值情態動詞得到了廣泛的應用,因為它們比高值情態動詞具有較少的確定性,比低值情態動詞更具獨立性(表3.5)。下面將討論語料庫中情態動詞的一些例子。

例5:Much of the new infrastructure is in the sparsely inhabited western deserts, where its short-term economic usefulness may be limited. But President Xi Jinping has a strategic vision, the “One Belt, One Road” plan, to link the economies of Asia, the Middle East, and much of Europe and eastern Africa to the Chinese economy.(TheNewYorkTimes2017-7-17)

高程度情態動詞過于確定,在報道中很少使用,因此較高價值的詞語可以揭示記者的真實態度。例5中,使用低值的“may”來質疑倡議的實際可行性。美國主流媒體對這一倡議持觀望態度,不相信這一倡議會取得預期的效果。從以上討論可知,不同的情態動詞代表記者的不同態度,美國媒體對一帶一路這一倡議的理解包含偏見。

3.2闡釋階段

闡釋階段主要關注文本與社會實踐的關系。因此在分析解讀視角時,我們主要關注文本的產生、分布和消費。本文從新聞來源的角度分析了新聞話語的互文性。

3.2.1新聞來源

新聞話語中引用的新聞來源是文本互文性的一種形式。記者將參與者的話引述到新聞事件,可以規避記者對新聞事件的直接意見,使報道顯得客觀。但是,選擇哪種來源以及如何描述來源涉及到記者對事實的重構過程。對新聞來源的分析主要集中在記者是否給出被引用人的具體信息,基本分為三類:

1)特定來源:明確說明信息提供者的姓名、身份或機構、組織

2)半特定來源:只留下信息提供者的一些模糊信息

3)不明來源:完全省略信息提供者

作者統計了自建語料庫中的新聞來源,結果如表3.6所示。

表3.6顯示,美國媒體采用特定來源最多,占57.8%;半特定來源次之,使用未識別來源最少。為了提高新聞報道的客觀性和權威性,新聞記者傾向于選擇權威人士或機構提供的信息。為了更好地理解不同新聞來源的不同影響,作者選取了一些案例進行分析。

例6:Yet experts warn that money cannot buy love and that Chinese moneyseldomcomeswithnostringsattached.(TheWashingtonPost2014-11-12)

例6屬于半特定來源。由于讀者無法核實新聞來源,記者很可能會編造事實,新聞的客觀性和權威性將受到影響。例9中專家對中國的評論充滿了諷刺。不難發現使用半特定來源的報道在試圖描繪“一帶一路”的負面形象。

3.3 說明階段

說明階段強調新聞話語中蘊含的社會文化語境中的意識形態,揭示社會統治如何運用語言影響人們維護自身利益的意識。下面將從體制環境和社會環境角度解釋美國媒體對一帶一路報道傾向的原因。

3.3.1體制環境

新聞媒體是由政府控制的社會信息系統。美國自稱是媒體自由度最高的國家。然而在現實中新聞自由的實現在很大程度上取決于媒體與政府間的關系。因此,政府會通過各種手段影響媒體以達到政治目的。美國政府有專門的新聞指導和控制機構, 影響媒體的報道和輿論。

美國是中國處理大國關系的主要對象。它對亞太和歐亞地區的政治、軍事等領域都有著深遠的影響。當今的美國政府推行“霸權主義”和“單邊主義”,公開干涉別國內政。在這些潛在意識形態的影響下,美國通訊社自覺遵守政府的政治要求,通過輿論貶損中國。

3.3.2社會環境

中國的經濟發展舉世矚目。同時“中國威脅論”也被西方媒體廣泛宣傳。面對中國的一帶一路,歐洲和美國實際上處于尷尬的境地:一方面,他們注意到中國進步的速度和效率,另一方面,他們又找不到特別有效的方法應對。中國目前的成就很大程度上得益于西方現行的國際體系。西方不能否認中國基本上是按照他們的規則運作的。今天中國的發展超乎想象。因此,西方不得不說“原來的制度是舊的,需要增加新的規則。”

4.構建中國特色話語體系的具體方法

習總書記在黨的十九大特別提出要著力“推進國際傳播能力”,由此可見構建中國特色話語體系的重要性。從上文對美國主流媒體的分析中發現,盡管中國在當今世界的經濟政治地位不斷提升,仍然面臨許多國際社會的質疑聲音。因此根據新時期中國特色話語體系建立的使命以及上文中發現的問題,在具體的構建方法上,作者總結了如下五種方法。

4.1經濟基礎決定上層建筑,不斷加強我國經濟實力,推進全面小康社會建立,提高我國綜合國立,堅持中國特色的社會主義道路。是構建中國特色話語體系的前提。

4.2理清話語表達的層次、順序、思路,將對中國特色的表述從“地方性語言”升級為邏輯清晰、主次鮮明的“全球性話語。”并從國家層面提高對智庫的重視,學術層面加強相關案例的分析研究。不斷提高中國道路國際傳播話語體系質量。

4.3創新和充實對外宣傳方式方法,結合當地的基本國情。使之既符合中國國情、又能與外國受眾的思維習慣、話語習慣、表述方式有效對接。在宣傳方式上建構中國特色話語體系的多元傳播平臺,變單向“灌輸”為雙向互動,同時注重“官方平臺”與“民意渠道”相結合。

4.4基于中國的文化和價值觀,建立文化自信,堅守民族文化,堅持國家文化走出去戰略,對中國的文化觀念及其思想產品進行包裝、傳遞與推廣,實現與世界其他文化和價值觀的交融。

4.5對中國特色的話語體系的效果進行測評,構建科學的評價指標體系,豐富相關數據庫。為主流報刊,政府文件,外交辭令的話語提供參考。

5.結語

通過費爾克勞夫的三維框架可以得出:在文本層面,媒體通過詞匯選擇來生成語篇、構建“一帶一路”霸權形象。在話語實踐層面,記者采用選取不同新聞來源的技巧來詆毀“一帶一路”。從社會實踐來看,在美國資本主義競爭機制環境下,媒體難免受到資本的沖擊,在新聞報道中難以保持客觀中立。此外,意識形態在文本生產者塑造“一帶一路”形象的過程中起著關鍵作用。正是美國媒體的話語與意識形態和權力的互動,造就了中國“一帶一路”的霸權形象。

上述研究結果不僅對認識新聞具有幫助,還對政治話語分析以及中國對外宣傳策略有所啟示。根據美國媒體的立場,中國政府可以反思“一帶一路”在推進過程中的不足,這將有助于更好地宣傳和推廣該倡議,構建中國特色的話語體系。中國應繼續強調和平崛起的形象,向世界宣傳“一帶一路”的同時在經濟和反恐領域表現出更加積極的合作意愿。

參考文獻:

[1] Fairclough, N. (1997). Critical Discourse Analysis. In van Dijk, T. A. (Ed.) Discourse as social Interaction, 258-284.London: Sage Publications.

[2]Bezemer, J. & Kress, G. (2008). Writing in multi modal texts: a social semiotic account of designs for learning. Written Communication, 25(2), 166-195.

[3]Cap, P.(2017).The language off ear. London: Palgrave Macmillan.

[4]Cheng, W. & Lam, P. W. Y. (2013). Western perceptions of Hong Kong ten years on: a corpus-driven critical discourse study .Applied Linguistics, 34(2), 173-190.

[5]Chilton, P. Tian, H. &Wodak, R.(2010). Reflections on discourse and critique in China and the West. Journal of Language and Politics,9(4),489-507,.

[6]vanDijk, T. A. (1996).Discourse,power and access. Texts and Practices: Reading in Critical Analysis, 84-104.

[7]錢毓芳,黃曉琴 (2016). 英美主流報刊關于“中國夢”的話語建構研究. 天津外國語大學學報, 23(4), 15-21.

[8]辛斌 (2005).批評語言學:理論與應用.上海:上海外語教育出版社,2005.65-71.

項目基金:

本項目為2018年中國礦業大學大學生創新訓練計劃項目(項目編號:201810290064)