《推定兒女法》與中古辨胎術

□周澤鴻

《推定兒女法》為金代寫本類文獻,1909年出土于內蒙古額濟納旗黑水城,現藏俄羅斯科學院東方研究所圣彼得堡分所,編號A32(4)。A32號文獻包括《演朝禮一本》、《梁武懺》、《陰思鬼限》、《推定兒女法》、《佛說壽生經》等內容,《俄藏黑水城文獻》第5冊收錄[1]326。學界對于《推定兒女法》的關注較少,有的運用訓詁學方法對該文獻中難以通讀之處進行釋讀,以求文義通順[2]81;有的認為該文獻是以《佛說壽生經》為中心的壽生禮懺文的組成部分[3]97;有的從后世文獻中尋找與《推定兒女法》相似的歷史文本,試圖尋求它們的淵源關系[4]68。這些學者的研究為進一步探討《推定兒女法》打好了良好的基礎,但他們并沒有找到《推定兒女法》的文本來源,且《推定兒女法》與《佛說壽生經》并無關系。實際上,《推定兒女法》反映了自秦漢以來一直流傳于中國民間社會的辨胎術及與之相關的孕育信仰,蘊含著豐富的數學、占卜以及醫學知識,是認識中國古代民間生育信仰的珍貴資料。

一、《推定兒女法》錄文

為便于討論,茲根據中俄人文合作研究項目組提供的《推定兒女法》彩色圖板,錄文如下①:

推定児女法

欲將懷孕定雄雌,先上四十九數枝。

便將產月加其內,次將王母五去除,

天除一地人除胎,減隻男 女可知。

此是孫臏真妙法,莫遣凢人取自知。

價令甲午生,先上四十九數枝,便除玘三十二,

便加月分九月,上九數枝五去除。

二、《推定兒女法》的文本來源

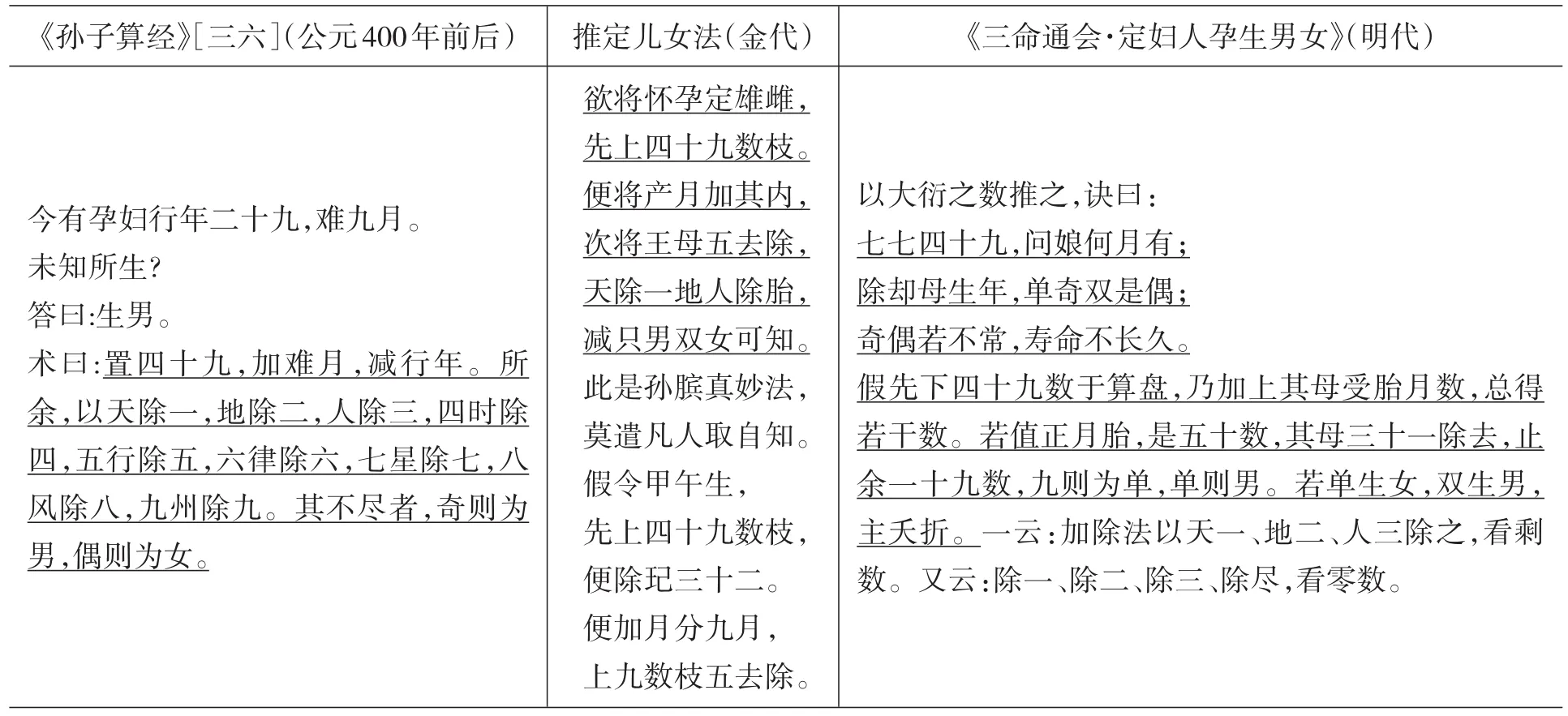

對于《推定兒女法》的文本來源,學界存在不同看法。趙小明注意到《推定兒女法》與成書于明崇禎時期的《攝生總要?攝生種子秘剖》有相似之處[4]68。李冰則找到成書于明萬歷時期載有相同內容的胡文煥《類修要訣?螽斯秘訣》中的“占男女訣”,指出《攝生總要?攝生種子秘剖》的文本來自《類修要訣》[5]32。兩位學者并沒有注意到,同樣的文本也見于明嘉靖時期萬明英撰寫的命理學著作《三命通會》中,稱為“定婦人孕生男女”[6]278。顯然這三種明代著作并不能指示《推定兒女法》文本來源。

值得注意的是,“此是孫臏真妙法,莫遣凡人取自知”一句為我們定位《推定兒女法》的原始文本以及解開其具體的運算步驟提供了關鍵的線索。大約成書公元400年[7]275的著名數學著作《孫子算經》第三十六問[7]322是一道關于孕婦生男生女的運算題。盡管學界對于《孫子算經》的作者并無定論,但結合“孫子”與“孫臏”以及二者大致相似的行文,可以確定,《推定兒女法》脫胎于《孫子算經》第三十六問,而《三命通會?定婦人孕生男女》又在《推定兒女法》的基礎上進行了演繹。現將《推定兒女法》與《孫子算經》、《三命通會?定婦人孕生男女》的文本進行比較分析。

《孫子算經》[三六](公元400年前后)推定兒女法(金代)欲將懷孕定雄雌,《三命通會?定婦人孕生男女》(明代)先上四十九數枝。今有孕婦行年二十九,難九月。未知所生?答曰:生男。術曰:置四十九,加難月,減行年。所便將產月加其內,次將王母五去除,以大衍之數推之,訣曰:七七四十九,問娘何月有;天除一地人除胎, 除卻母生年,單奇雙是偶;減只男雙女可知。 奇偶若不常,壽命不長久。余,以天除一,地除二,人除三,四時除 假先下四十九數于算盤,乃加上其母受胎月數,總得四,五行除五,六律除六,七星除七,八 若干數。若值正月胎,是五十數,其母三十一除去,止風除八,九州除九。其不盡者,奇則為 余一十九數,九則為單,單則男。若單生女,雙生男,男,偶則為女。 主夭折。一云:加除法以天一、地二、人三除之,看剩此是孫臏真妙法,莫遣凡人取自知。假令甲午生,先上四十九數枝,便除玘三十二。便加月分九月,上九數枝五去除。數。又云:除一、除二、除三、除盡,看零數。

比較三者的文本差異,可以清晰地看到,三者的指導思想和運算過程一脈相承,并且《推定兒女法》及《三命通會?定婦人孕生男女》文本均來源于《孫子算經》,只是在文本上各自進行了再創作,其具體運算方法則完全一致。《推定兒女法》的行文并不晦澀,但涉及具體運算的部分卻有些語焉不詳,并且與《孫子算經》、《三命通會》相比,《推定兒女法》的運算口訣并不完整。其原因可能是作者傳抄時無意疏漏,也可能是流傳過程中自然的刪減,但因為是當時普遍的知識,在當時的歷史環境下并不影響實際的應用。

借助《孫子算經》與《三命通會》,我們可以完整地勾勒出《推定兒女法》的運算法則:將產婦臨產月份加四十九,減去五②,然后從一至九依次去減,直至有余數為止。若余數為奇數則生男,偶數則生女,若奇數生女、偶數生男,主夭折。或許是為了方便理解,《推定兒女法》中還附有一具體應用事例:49-32﹢9-1-2-3-4-5-6=5,余數為奇,所以生男[1]326。成書于南北朝時期的醫書《產經?以母年立知胎子男女法》根據產婦的年齡和臨產月份進行預測,其原理是產婦年齡和臨產月份均為奇數,則生男,反之生女[8]169。奇數為陽,偶數為陰,顯然是受到陰陽五行觀念的影響。

唐宋時期,算學興盛,朝廷在國子監中設立“算學”,以李淳風等人注釋的“算經十書”為課本。《孫子算經》作為“算經十書”之一,被唐政府立于學官。據《唐六典》記載:“算學博士掌教文武官八品以下及庶人子之為生者。二分其經以為之業,習《九章》、《海島》、《孫子》、《五曹》、《張丘建》、《夏侯陽》、《周髀》、《五經算》十有五人,習《綴術》、《緝古》十有五人。”[9]563唐代科舉考試中又設明算科,“凡算學,錄大義本條為問答,明數造術,詳明數理,然后為通。試《九章》條,《海島》、《孫子》、《五曹》、《張丘建》、《夏侯陽》、《周髀》、《五經算》各一條,十通六,《記遺》、《三等級》帖讀十得九,為第”[10]1162。北宋崇寧三年(1104),朝廷設立算學,生員名額為210人,開設的課程“以《九章》、《周髀》及假設疑數為算問。仍兼《海島》、《孫子》、《五曹》、《張丘建》、《夏侯陽算法》并歷算三式、天文書為本科。本科外,人占一小經,愿占大經者聽”[11]3686。同時,雕版印刷術的出現極大地促進了數學著作的流通和數學的發展。元豐七年(1084),秘書省刊刻了《孫子算經》等漢唐以來的“算經十書”作為學校的課本,這是印刷本算書在我國的首次出現。這批書籍在南宋又被鮑浣之重新翻刻,并有孤本傳世,存上海博物館。這些官、私刻本數學書籍的出現,大大地促進了數學教育和數學知識的傳播。由此可見,《孫子算經》是唐宋兩代算學館的主要教材和明算科的重要考試內容,并且雕版印刷術擴大了其社會影響和流通范圍,因此《孫子算經》是民間比較常見的數學著作。《孫子算經》中有相當數量的題目與日常生活有關,出現推孕婦所生男女的題目,是很正常的現象,并非不可理解。而《推定兒女法》為金代文書,去唐宋不遠,考慮到《孫子算經》的社會影響和普及程度,《推定兒女法》的文本書寫受到《孫子算經》的影響,便是非常合理的事情。

三、《推定兒女法》反映的中國古代辨胎術

《周易?系辭》曰:“天地氤氳,萬物化醇。男女構精,萬物化生。”[12]169《備急千金要方》曰:“夫婚姻養育者,人倫之本,王化之基。”[13]16孕育子嗣一直都是社會生活中極為重要的事項,但在古代,人們對于生育現象并沒有科學的認識。秦漢以來,逐漸形成了各種孕育信仰,包括兩性交合時日宜忌、祈子求孕、預測胎兒性別的辨胎巫術、轉女成男的轉胎術、生子時日與方位選擇、生子不舉、產后藏胞等。[14]75在宗法制度下,男性作為家族的法定繼承人受到重視,因而產生了一些祈男巫術,甚至轉女成男的換胎巫術。

馬王堆漢墓出土簡帛《胎產書》中就有關于受胎時日與胎兒性別的內容。“禹問幼頻曰:我欲埴(殖)人產子,何如而有?幼頻合(答)曰:月朔已去汁□,三日中從之,有子。其一日南(男),其二日女殹(也)。”[15]93這是根據婦女經期后受孕時日奇偶來預測胎兒性別。西晉張華《博物志》載:“婦人姙娠未滿三月,著壻衣冠,平旦左繞井三匝,映詳影而去,勿反顧,勿令人知見,必生男。”[16]109這是一種祈求生育男嗣的巫術方法。可見當時的人們試圖通過一些途徑與方法,提前預知胎兒的性別,甚至在懷孕期間通過一定手段,使女胎轉男。

據《北史》記載:

許遵,高陽新城人也。明《易》善筮,兼曉天文、風角、占相、逆剌,其驗若神。齊神武引為館客……遵子暉亦學術數,遵謂曰:“汝聰明不及我,不勞多學,唯授以婦人產法,予言男女及產日,無不中。”武成時,以此獲賞。[17]2935-2936

從這一事例中可以看到,許遵精通占卜,并以此被北齊神武帝高歡所重視。他擅長預測胎兒性別,并將這種知識傳授給兒子許暉,許暉因這種技能受到了武成帝高湛的賞賜。說明許遵父子所在的南北朝社會預測胎兒性別的方法非常流行,上層人士也對此深信不疑,而且作為一種技藝受到贊賞,并因此進入了正史記載。檢閱傳世典籍,可以發現大量以“占孕男女法”、“占婦人產男女”、“定婦人孕生男女”命名的方法。這些方法千奇百怪、復雜多樣,大多保留在傳世醫書、命書中,其理論與方法不外乎數術占卜、醫術以及一些帶有房中術特征和感應色彩的巫術。

首先是通過占卜預測胎兒性別。南北朝醫書《產經?占孕男女法》根據婦女的本命行年,運用式占 法 推 算 生 兒 生 女[8]168。 正 如 敦 煌 P3322V+P.3322號《推占書?占婦人產男女》載:“以傳送加婦人本命,陽神加行年為男,陰是女。”[18]552道書《靈臺經》[19]、《黃帝龍首經?占懷孕為男為女法》[19]、宋代命書《五行要論?定婦人孕生男女訣》[20]234-235都沿襲了這一說法。敦煌文獻《孔子馬頭卜法一部?卜婦人懷妊欲知男女法》還記載了一種用揲蓍形成兆相,再根據兆相占卜胎兒性別的方法:“若得陽兆,生男;陰兆生女。所以陰陽男懷胎伏向內,女懷胎則向外。男休,休而為陽;女仰,仰而為陰。”[18]552《孔子馬頭卜法一部?占妊身是男女》則根據抽簽形式來占卜:“一算,男。二算,女,難養。三算,女。四算,男,有祠。五算,男。六算,男,難養。七算,女。八算,男,吉。九算,男,貴命。”[18]552敦煌文獻中還有通過觀察婦女面部顏色預知胎兒性別的相術,如敦煌P.3390《相色發面部看吉兇厄法》:“相女人產,知男女。左目下發黃氣生男,右目下發黃氣生女。”[18]552隋代巢元方《諸病源候論》[21]244、唐代孫思邈《備急千金要方》[13]19、元代朱震亨《產寶百問》[22]5則根據相孕婦丈夫乳房來判斷:“婦人妊娠,其夫左邊乳房有核是男,右邊乳房有核是女。”宋代醫家薛古愚則是根據孕婦腹部形狀以及口味需求進行預測,如《女科萬金方》載:“五月男女分定時,前人說與后人聽。五更在娘臍下轉,男左女右定無疑。”“男思酸味,女思淡味。”[23]8

其次是醫家根據診脈獲知胎兒性別。《產經?以脈知胎男女法》:“妊身婦人,三月尺脈數也,左手尺脈偏大為男,右手尺脈偏大為女,俱大有兩子。又云:妊身脈,左疾為男,右疾為女,左右俱大有兩子。”[8]168隋代巢元方所著《諸病源候論》同樣記載:“左手沉實為男,右手浮大為女,左右俱沉實,生二男,左右俱浮大,生二女。又,尺脈左偏大為男,右偏大為女,左右俱大,產子。又,左右手尺脈俱浮,為產二男,不爾,女作男生;俱沉為產二女,不爾,男作女生。又,左手尺中脈浮大者男,右手尺脈沉細者女。又,得太陰脈為男,得太陽脈為女;太陰脈沉,太陽脈浮。”[21]244唐代孫思邈《備急千金要方》[13]19、宋代薛古愚《女科萬金方》[23]2、元代朱震亨纂輯《產寶百問》[22]4-5、明代虞摶《醫學正傳》[24]257、清代吳謙《醫宗金鑒》[25]517以及程國彭《醫學心悟》[26]119均沿襲了以上說法,以左手脈沉為男、右手脈浮為女作為判斷胎兒性別的依據。

最后,根據一些房中術方法和感應巫術預測胎兒性別。放馬灘秦簡《日書》甲種第16貳、17貳、19貳簡記載:“平旦生女,日出生男,夙食女,莫食男,日中女,日過中男,日則女,日下則男,日未入女,日入男,昏女,夜莫男,夜未中女,夜中男,夜過中女,雞鳴男。”[14]100這是以每日相鄰時分受孕時刻的奇偶來占斷所生是男是女。上文所述馬王堆漢墓出土《胎產書》根據婦女月經后受精的時日來推算胎兒性別的方法影響深遠,南朝著名道教人物、神仙家、養生家陶弘景《養性延命錄》載:“若欲求子,待女人月經絕后一日、三日、五日,擇中王相氣,以氣生時,夜半之后乃施精,有子皆男,必有壽賢明。其王相日,謂春甲乙,夏丙丁,秋庚辛,冬壬癸。”[27]195這一說法具有明顯的房中術色彩,但與《推定兒女法》一樣,這種計算婦女經期后受孕時日奇偶的方法也強調奇日得男。唐代孫思邈《備急千金要方》、宋代陳自明《婦人大全良方》、元代朱震亨《產寶百問》乃至一些明清時期的醫書均收錄了這一說法,并且從“王相”、“貴宿”可以看出,這種方法已經與祿命產生了聯系。宋代廖中所著命書《五行精紀》卷三十中有“定婦人孕生男女訣”:“乾坎艮震為男兒,巽離坤兌皆為女。父母歲數兩頭安,受胎之月中心取。凡以父母年幾雙、只及受胎月裝成一卦。父母年幾雙為拆,受胎只為單,成坎卦定是男兒。父母年幾皆只為單,受胎月日雙為拆,成離卦,定是女。父年上,母年下。余皆準此例。”[20]234這是運用受胎時日,結合八卦的陰陽屬性推測胎兒性別,明代萬明英《三命通會》也收錄了這種數術方法[6]278。可見這些命書與醫書互相借鑒、互相影響,通過受胎時日預測胎兒性別的方法成了他們共同的知識。隋唐以來的醫書中還記載了一種運用感應巫術預測胎兒性別的方法,如隋代巢元方《諸病源候論》卷四一載:“欲知男女,遣面南行,還復呼之,左回首是男,右回首是女。又,看上時,夫從后急呼之,左回首是男,右回首是女。”[21]244唐代孫思邈《備急千金要方》[13]19、宋代薛古愚《女科萬金方》[23]8、元代朱震亨《產寶百問》[22]5、明代洪基《攝生總要》[28]1199均收錄了這一方法。

四、數術與醫學視野下的《推定兒女法》

《推定兒女法》的科學性與準確性以今人的眼光來看自然荒誕不經。余嘉錫《四庫提要辨證?子部三?孫子算經》就曾指出:“數術之書,類多附益,如卷末推孕婦所生男女,鄙陋荒誕,必非孫子正文,或恐傳習《孫子》者,展轉增加,失其本真。”[29]698但余氏顯然忽視了這些“鄙陋”與“荒誕”知識所處的歷史時期與知識背景,正如葛兆光所強調:“思想史上的種種奇異的、怪誕的思想都具有可理解的背景與土壤。”[30]25

《左傳?僖公十五年》中,韓簡說:“龜,象也,筮,數也。物生而后有象,象而后有滋,滋而后有數。”[31]1807在古人看來,數是宇宙萬有運行的本原,是宇宙運行與人事發展的內在規律,因此講“數理”、“定數”、“至數”。所以,數術是把數、數學與人事聯系到一起以推算吉兇禍福的方法。漢代以來,數學家熱衷于將算術與《周易》的數術系統相聯系,如漢代徐岳所撰《算經十書》之一的《數術記遺》,其中有積算、太一、兩儀、三才、五行、八卦、九宮等條目[7]541,具有明顯的數術化特征。北魏劉徽注釋《九章算術》時說:“昔在包犧氏始畫八卦,以通神明之德,以類萬物之情,作九九之術以合六爻之變。”[7]91此外,南宋數學家秦九韶在其《數書九章》中說:“周教六藝,數實成之。學士大夫,所從來上矣。其用本太虛生一,而周流無窮。大則可以通神明,順性命;小則可以經世務,類萬物。”[32]1可見這種數術與算術相結合的數學觀念具有非常悠久的歷史和文化傳統,二者的分野有時是很模糊的。這種思想觀念并不是《孫子算經》所獨有,在古代數學著作中是很平常和普遍的現象。《孫子算經》預測胎兒性別的方法在明清時期曾經大行其道,明代的《類修要訣》[33]159、《廣嗣須知》[34]23、《攝生總要》[28]1197、《三補簡便驗方》[35]20等醫書均將《三命通會?定婦人孕生男女》的文本收錄其中,稱為“占男女訣”或“起算胎數”。《推定兒女法》的出現,為《孫子算經》第三十六問推兒女法在宋金時期的流傳提供了關鍵的文獻支持,也為我們勾勒出了《推定兒女法》的完整流傳脈絡。

《莊子?天地》借封人之口言及世俗,曰:“壽、富、多男子,人之所欲也。”[36]166《孝經》曰:“父母生之,續莫大焉。”[37]19《孟子》云:“不孝有三,無后為大。”[38]70可見不論是傳承血脈,還是增加勞動力,在孕育子嗣中,男孩總是比女孩受到重視。但在古代,人們對于生育現象并沒有科學的認識,這也是《推定兒女法》等預測術能傳播、流行的社會基礎。秦漢以來,逐漸形成了各種孕育信仰,包括兩性交合時日宜忌、祈子求孕、預測胎兒性別的辨胎巫術、轉女成男的轉胎術、生子時日與方位選擇、生子不舉、產后藏胞等。值得注意的是,在古代社會,預測胎兒性別的方法并不是單獨使用的,通常與轉胎術以及人們對于兒女數目的選擇聯系在一起,人們企圖通過一定的手段干擾胎兒的自然孕育過程,一般是利用外物感應或者服用特殊的藥物和食物達到轉胎的目的,以便使自己掌握對子女性別的選擇權。馬王堆帛書《胎產書》是中國古代轉胎巫術的濫觴:“三月始脂,果隋(蓏)宵(肖),當是之時,未有定義(儀),見物而化,是故君公大人,毋使朱(侏)儒,不觀木(沐)候(猴),不食蔥姜,不食兔羹;若(?)欲產男,置弧矢,【射】雄雉,乘牡馬,觀牡虎;欲產女,佩蠶(簪)耳(珥),呻(紳)朱(珠)子,是謂內象成子。”[15]93這種“外象內感”的思想對后世醫書產生了深遠影響,漢代《華佗神方?轉女為男神方》[39]153,隋代《諸病源候論?妊娠轉女為男候》[21]244,唐代《外臺秘要方》[40]651、《備急千金要方》[13]19,宋代《三因極一病證方論?轉女為男法》[41]174、《太平圣惠方?妊娠轉女為男法》[42]211、《女科萬金方?轉女為男法》[23]1、《衛生家寶產科備要》[43]11、《婦人大全良方?轉女為男法》[44]117,元代《世醫得救方?轉女為男法》[45]288、《產寶百問?轉女為男法論》[22]9,等等醫書均收錄了這些轉胎術。

縱觀中國古代的辨胎術,其文本在醫書與命書間輾轉流傳,而且醫書中的記載要比命書中多。這并不難理解,巫術、占卜與傳統醫學都是以天人感應、陰陽五行為基礎理論,古代醫生兼習陰陽占卜,并且把陰陽占卜之術作為醫生不可或缺的知識素養。唐代孫思邈在《備急千金要方》開篇《論大醫習業第一》中說:“凡欲為大醫,必須諳《素問》、《甲乙》、《黃帝針經》、明堂流注、十二經脈、三部九候、五臟六腑、表里孔穴、本草藥對、張仲景、王叔和、阮河南、范東陽、張苗、靳邵等諸部經方。又須妙解陰陽祿命,諸家相法,及灼龜五兆,《周易》六壬,并須精熟,如此乃得為大醫。若不爾者,如無目夜游,動致顛殞。次須熟讀此方,尋思妙理,留意鉆研,始可與言于醫道者矣。”[13]1可見這是當時人們的普遍認識,也反映出我國古代悠久的巫醫傳統,即陰陽五行與天人感應思想下,數術、醫術、巫術思想的滲透與融合。

五、結語

葛兆光認為真正思想史的連續性,深藏在平靜地緩緩地延伸著的一般知識、思想與信仰之中。這種“一般的知識和思想”是指“最普遍的、也能被一定知識的人接受、掌握和使用的對宇宙間現象與事務的解釋”。作為一種普遍的知識和思想,它“通過最基本的教育構成人們的文化底色,一方面背靠人們一些不言而喻的依據和假設,建立起一整套簡明、有效的理解,一方面在日常生活中對一切現象進行解釋,支持人們的操作,并作為人們生活的規則和理由”[30]12。以《推定兒女法》為代表的諸多辨胎術以及與之相關的轉胎術、祈男術——這些滲透在算術、數術、醫術、巫術等歷史文本中的實用性技術,其完全出于生活實際的需要,毫無疑問可以被稱為“一般的知識和思想”。通過梳理中國古代的辨胎術,我們可以發現,雖然這些方法紛繁復雜,但都有跡可循。《推定兒女法》來源于《孫子算經》,而馬王堆漢簡、《產經》則影響了隋唐至明清醫書中關于這部分內容的書寫。從秦漢、魏晉,一直到隋唐、宋元、明清,不論是傳世典籍,還是如馬王堆漢簡、敦煌文書、黑水城文書等出土文獻中,都能看到這些辨胎術的存在。連同《推定兒女法》在內,辨胎術、轉胎術、祈男術,這些占卜、巫術之類的文本直到清代都還在醫書、命書中輾轉承襲,甚至連文本都沒有多大變動,足見這些思想觀念的生命力是如何悠久。從馬王堆漢簡所處的那個時代就已形成的知識和觀念,那些被《漢書?藝文志》稱為“方技”的數術知識與醫療技能,在歷史文本中陳陳相因,作為古代日常所需的技術性知識,被人們普遍接受并且流傳了近兩千年。我們可以清楚地看到,《孫子算經》中的一道算式,在歷史發展中是如何被數術所籠罩,并且擴張到了醫術的領域,使得這些醫術蒙上了強烈的巫術色彩。我們也能夠看到,這些篇幅并不長的文本中,不論是對“數”的知識崇拜、對男性子嗣的祈求,還是這些文本所體現的陰陽五行、天人感應思想,以及那些看似荒誕鄙陋的巫術,都蘊含著古人對于宇宙、對于生命的理解和認知。這些理解和認知以及因此產生的社會活動及其所體現出來的信仰和觀念構成了中國文化的底色之一,它們不僅滲透在歷史文本中,也滲透于社會生活之中。以《推定兒女法》為代表的祈男辨胎思想和孕育信仰曾長期流行于中國古代社會,對于思想史、社會生活史的相關研究來講,《推定兒女法》具有重要的研究意義,是考察古代社會民生與民間信仰的珍貴資料,足以引起學界更多的關注和思考。

注釋:

①為保持文書原貌,繁體字、異體字等依原文書實錄。

②《孫子算經》“行年”、《三命通會》“生年”、《推定兒女法》后文舉例時除三十二,均指產婦年齡,可知此處“五”有誤。