論明代擬話本小說(shuō)公案題材書(shū)寫(xiě)的新變

——以“三言”“二拍”為核心

苗懷明

(南京大學(xué)文學(xué)院,江蘇南京,210023)

以馮夢(mèng)龍“三言”、凌濛初“二拍”為代表的明代擬話本小說(shuō),就其題材而言,官員斷案的公案題材在當(dāng)時(shí),頗受作家與讀者的關(guān)注與青睞,其繁盛期恰恰是明代短篇公案小說(shuō)集出版的高峰,這在一定程度上影響了作品的題材選擇、情節(jié)設(shè)計(jì)等。對(duì)于這一現(xiàn)象,學(xué)界已進(jìn)行了一些探討,但仍有一定的學(xué)術(shù)空間,比如這類小說(shuō)與明代短篇公案小說(shuō)集及宋元話本小說(shuō)中的公案描寫(xiě)在情節(jié)設(shè)計(jì)、人物塑造及思想意蘊(yùn)等方面固然有其淵源關(guān)系和相似之處,但彼此之間也存在著較大的差異,各有特點(diǎn),體現(xiàn)著公案題材小說(shuō)創(chuàng)作的新變。這種差異體現(xiàn)在哪些方面,又是如何形成的,這都是值得深入思考的問(wèn)題,本文就此問(wèn)題進(jìn)行初步的探討。

一、明代擬話本小說(shuō)中的公案小說(shuō)

明代擬話本小說(shuō)之所以特別重視公案題材,主要有2個(gè)原因:

一是這類題材與廣大民眾的生活息息相關(guān)。既涉及民眾自身的利益,吸引他們對(duì)各類新奇案件的好奇;還可以通過(guò)各類案件的閱讀與欣賞,學(xué)習(xí)到法律知識(shí)。擬話本小說(shuō)的創(chuàng)作具有很強(qiáng)的商業(yè)性,無(wú)論是書(shū)坊主還是作者,自然會(huì)充分考慮讀者的這一需求。

二是受當(dāng)時(shí)文學(xué)創(chuàng)作風(fēng)氣的影響。明代中后期,公案題材受到通俗文學(xué)創(chuàng)作的普遍關(guān)注,出現(xiàn)了一批專門(mén)的短篇公案小說(shuō)集,如《百家公案》《廉明公案》《諸司公案》《龍圖公案》等。這些短篇公案小說(shuō)集的成書(shū)刊印時(shí)間集中在萬(wàn)歷二十年到崇禎年間(1592—1644),今可見(jiàn)者就有十多種,且不少作品有多個(gè)版本,形成了類似于今天的暢銷書(shū)現(xiàn)象。

受這種創(chuàng)作風(fēng)氣的影響,不少小說(shuō)作品有意加入一些公案的成分。如萬(wàn)歷末年出版的《金瓶梅詞話》一書(shū),其47、48回有一段公案故事,系抄引自《百家公案》50回《判琴童代主伸冤》;同一時(shí)期刊印的小說(shuō)《于少保萃忠傳》,其11回所寫(xiě)的2個(gè)于謙斷案故事,明顯是從《百家公案》《廉明公案》等書(shū)中移植而來(lái)。

在此背景下,擬話本小說(shuō)中公案之作所占比例較高,也是順理成章的事情,對(duì)這類以公案故事為核心的擬話本作品,可稱其為擬話本公案小說(shuō)。

對(duì)擬話本公案小說(shuō)的認(rèn)定,筆者基本上同意黃巖柏在《中國(guó)公案小說(shuō)史》一書(shū)的看法,即明代公案小說(shuō)空前繁榮,公案短篇小說(shuō)專集、一般通俗小說(shuō)中的散篇公案、文言短篇公案小說(shuō)3大類體裁各有特長(zhǎng),勢(shì)均力敵,呈“三足鼎立”局面。[1]“三言”“二拍”作為明代通俗小說(shuō)的杰出代表,其中的散篇公案不少。“三言”共有120篇作品,除40篇宋元舊作外,剩下的80篇作品中,有18篇屬公案小說(shuō);“二拍”80篇作品中,公案之作有25篇,所占比例更大。可見(jiàn)擬話本小說(shuō)對(duì)公案題材的重視程度。到了清初,隨著公案題材作品創(chuàng)作、出版熱潮的消歇,擬話本公案小說(shuō)散見(jiàn)于各話本小說(shuō)集中,所占比重已遠(yuǎn)不能與“三言”“二拍”相比。

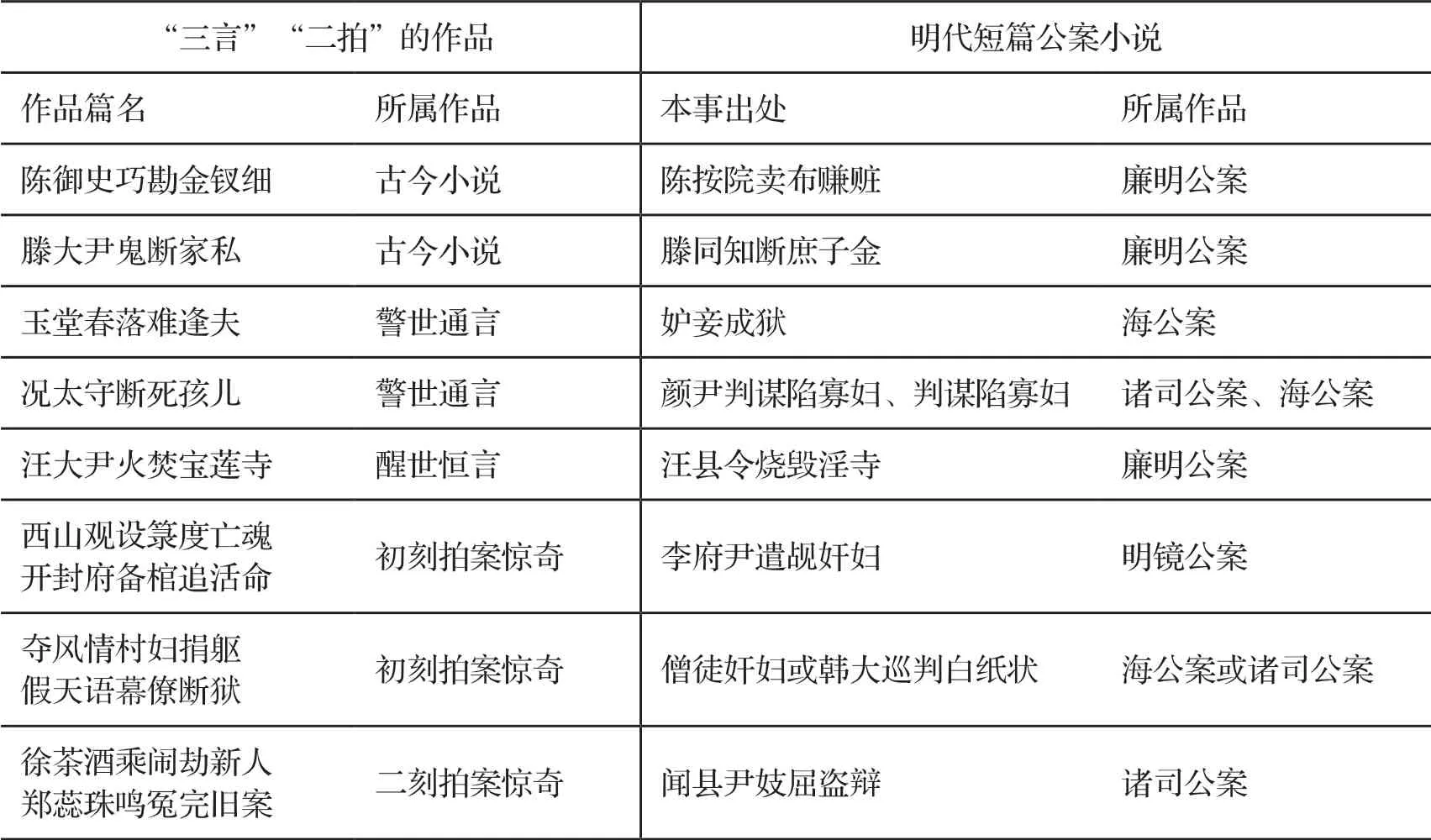

除題材上偏重公案外,“三言”“二拍”中的不少作品系直接從明代短篇公案小說(shuō)集取材,在此基礎(chǔ)上妙筆生花,進(jìn)行重新演繹,兩者之間存在著明顯的承襲關(guān)系,試舉例,見(jiàn)表1。

表1 “三言”“二拍”的作品與明代短篇公案小說(shuō)承襲取材關(guān)系表

表中所列8種是明顯具有淵源關(guān)系的作品,還有一些作品兩者有著共同的素材來(lái)源,但淵源關(guān)系尚待確認(rèn)。

由上述情況可以看出,擬話本小說(shuō)中公案作品的創(chuàng)作既承宋元時(shí)期“說(shuō)公案”之余緒,又受到當(dāng)時(shí)創(chuàng)作風(fēng)氣、出版習(xí)尚的影響,是中國(guó)古代公案小說(shuō)發(fā)展演變過(guò)程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

二、明代擬話本公案小說(shuō)的新特點(diǎn)

由于創(chuàng)作主體、寫(xiě)作旨趣、語(yǔ)言載體、傳播方式及時(shí)代文化語(yǔ)境等發(fā)生了一系列變化,明代擬話本公案小說(shuō)與宋元話本公案小說(shuō)、明代短篇公案小說(shuō)集之間既有不少相似之處,也存在不少差異,呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。這些新出現(xiàn)的特點(diǎn)無(wú)疑值得關(guān)注,以下稍作分析。

盡管研究者已能較為準(zhǔn)確地辨識(shí)宋元話本,但將其與明代擬話本小說(shuō)進(jìn)行比較研究還是困難重重,首先遇到的一個(gè)問(wèn)題就是缺乏可信度,因?yàn)榻裉焖芸吹降乃卧挶净究诿鞔渲薪?jīng)過(guò)多少加工潤(rùn)飾,改動(dòng)程度如何,難以精確判斷。不過(guò)大體說(shuō)來(lái),明代擬話本公案小說(shuō)與宋元話本公案小說(shuō)之間還是存在諸多差異。

日本學(xué)者小野四平曾就此問(wèn)題做過(guò)專門(mén)的研究,他認(rèn)為擬話本公案小說(shuō)是“以明確的公案(即判案)小說(shuō)的意識(shí)來(lái)寫(xiě)成的”,其表現(xiàn)是“宋代的小說(shuō),雖說(shuō)也借助判案事件,但實(shí)際上是以苦于宿命意識(shí)的當(dāng)時(shí)民眾的種種人情為主的敘述來(lái)構(gòu)成的;與此不同,在明代小說(shuō)中,重點(diǎn)乃是置于借助種種風(fēng)俗人情來(lái)敘述判案乃至判案官的特意形象方面的”。[2]58-59

應(yīng)該說(shuō)這種把握還是比較準(zhǔn)確、到位的。較之書(shū)判體、文言筆記體公案小說(shuō),話本體公案小說(shuō)重在判案描寫(xiě)之外人情世態(tài)的展示,但明代與宋元時(shí)期又有所不同。宋元時(shí)期的公案小說(shuō)包括話本公案小說(shuō)與收錄于《醉翁談錄》中的“私情公案”“花判公案”作品,題材類型多為男女婚戀所引發(fā)的案件,顯得較為單一。

明代擬話本公案小說(shuō)在題材方面則有較大的拓展,其關(guān)注點(diǎn)在下層民眾的生活與命運(yùn),這與宋元話本公案小說(shuō)是一致的,但在表現(xiàn)的豐富性和復(fù)雜性上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)后者,有新的突破。

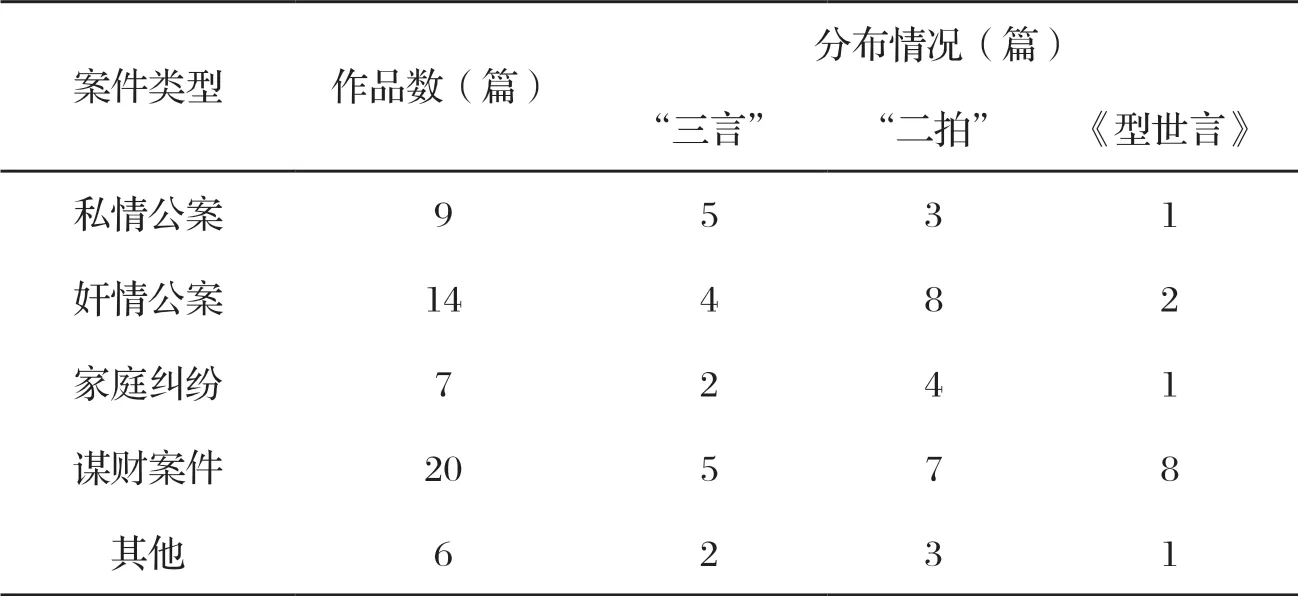

以“三言”“二拍”《型世言》來(lái)看,其中的公案作品由男女情愛(ài)、婚姻引發(fā)的案件占此類題材作品總數(shù)近一半。可見(jiàn)重點(diǎn)題材與宋元話本公案小說(shuō)一脈相承。

但值得注意的是,上述私情公案之外,明代擬話本公案小說(shuō)對(duì)家庭內(nèi)部的財(cái)產(chǎn)糾紛及社會(huì)上發(fā)生的謀財(cái)害命、行騙等類型的案件也給予了特別的關(guān)注,而宋元話本公案小說(shuō)中類似題材的作品只有《合同文字記》1篇,這是一個(gè)頗為重要的變化。

“三言”“二拍”《型世言》所收56篇公案小說(shuō)的案件類型及所占比例情況,見(jiàn)表2。

表2 公案小說(shuō)的案件類型及分布情況表

在日常生活中,人們會(huì)時(shí)常遇到且關(guān)心諸如婚戀、家庭、錢財(cái)?shù)戎惖暮诵膯?wèn)題,而在擬話本公案小說(shuō)中,這些內(nèi)容一般會(huì)以案件的形式呈現(xiàn)。可以說(shuō),這種創(chuàng)作手法是作者自覺(jué)選擇的一種結(jié)果,正如小野四平所說(shuō)“宋代的話本作者身上所缺少的對(duì)于判案這一話題(即主題)的問(wèn)題意識(shí),可以認(rèn)為在明代的短篇白話小說(shuō)作者身上已表現(xiàn)得十分強(qiáng)烈”[2]70。

在題材類型意識(shí)方面,明代擬話本公案小說(shuō)比宋元話本公案小說(shuō)也有較大的發(fā)展,這主要表現(xiàn)在對(duì)審案、判案過(guò)程的描寫(xiě)和斷案官員形象的塑造。如,內(nèi)容篇幅更長(zhǎng),刻畫(huà)更加細(xì)致生動(dòng)等。

在宋元話本公案小說(shuō)中,審案官員往往被簡(jiǎn)單地概念化,這些多數(shù)是法律與正義的化身,僅僅作為一個(gè)沒(méi)有質(zhì)感的形象符號(hào)而存在,審案、判案過(guò)程也常常輕描淡寫(xiě),數(shù)筆而過(guò),頗具象征意味。如在《合同文字記》中,雙方當(dāng)事人來(lái)到開(kāi)封府公堂之后,審案人包拯只是簡(jiǎn)單地審問(wèn)了當(dāng)事人,隨后“取兩紙合同一看,大怒”,便直接進(jìn)入結(jié)案階段;《簡(jiǎn)帖和尚》中的開(kāi)封府錢大尹,也僅在聽(tīng)了皇甫殿的案情簡(jiǎn)單介紹之后,就立即“大怒”,案件審理也隨之結(jié)束。包公、錢大尹、《曹伯明錯(cuò)勘贓記》中的蒲左丞等審案官員的形象顯得單薄、模糊,他們審案、斷案的過(guò)程平淡無(wú)奇,缺乏波瀾,又大同小異。

明代擬話本公案小說(shuō)的情況則有所不同,表現(xiàn)在它塑造了一批面目各異、真切可感的審案官員形象。這些審案官員形象不再單單是一個(gè)抽象的角色或符號(hào),他們生動(dòng)具體、栩栩如生,在小說(shuō)中各自擔(dān)負(fù)著不可替代的功能,是情節(jié)發(fā)展的重要紐帶。如《陳御史巧勘金釵鈿》中的陳御史,“少年聰察,專好辨冤析枉”[3]53;為破案件,他喬裝買布客商,私訪取證,最終將兇手繩之以法。《滕大尹鬼斷家私》中的滕大尹,則機(jī)變精明,既依法辦案,卻又有一些貪婪,在裝神弄鬼中審清了兄弟間的糾紛案。《喬太守亂點(diǎn)鴛鴦譜》中的喬太守,善于機(jī)變,不拘律文,雖“亂”點(diǎn)鴛鴦譜,卻又做到皆大歡喜。《硬勘案大儒爭(zhēng)閑氣 甘受刑俠女著芳名》中的朱熹,則顛覆了以往的正面形象,此處的朱熹性格執(zhí)拗,自以為是,只因與人不和,便不惜枉法制造冤案,等等。這些執(zhí)法官員身份相同,秉性、氣質(zhì)卻又迥異等特點(diǎn)都在作品里得到較為充分的展現(xiàn)。

人物形象的塑造之外,明代擬話本公案小說(shuō)在結(jié)構(gòu)布局方面,也進(jìn)行了精心的安排,案件變得更為新穎、復(fù)雜,波折迭起,扣人心弦。其中既有較為常見(jiàn)的冤情設(shè)計(jì),如《金令史美婢酬秀童》《玉堂春落難逢夫》等,也有頗見(jiàn)機(jī)趣的破迷解疑,如《滕大尹鬼斷家私》《李公左巧解夢(mèng)中言 謝小娥智擒船上盜》等;既有少見(jiàn)的案中之案,如《沈小官一鳥(niǎo)害七命》《一文錢小隙造奇冤》等;也有別出心裁的懲惡除奸,如《酒下酒趙尼媼迷花 機(jī)中機(jī)賈秀才報(bào)冤》《妙智淫色殺身 徐行貪財(cái)受報(bào)》等。這些變化增加了作品的可讀性和文學(xué)性,提升了公案小說(shuō)的文學(xué)品格。

相比宋元話本公案小說(shuō)、明代短篇公案小說(shuō)集,明代擬話本公案小說(shuō)具有較為鮮明的文人色彩。盡管馮夢(mèng)龍、凌濛初、陸人龍等人在創(chuàng)作擬話本小說(shuō)時(shí)有現(xiàn)成的文體規(guī)范可依,有現(xiàn)成的公案素材可以采用,但在經(jīng)過(guò)一番點(diǎn)石成金式的改寫(xiě)潤(rùn)飾之后,作品面貌發(fā)生了質(zhì)的變化。

明代擬話本公案小說(shuō)個(gè)性化描寫(xiě)開(kāi)始突顯,重復(fù)雷同的描寫(xiě)被優(yōu)秀的作家所摒棄,作品有了鮮明的個(gè)人風(fēng)格,如馮夢(mèng)龍的“三言”開(kāi)收自如,于嫻熟的敘述中顯露機(jī)智和靈巧;凌濛初的“二拍”頻現(xiàn)新奇,文筆從容舒緩,于陳腐的說(shuō)教中顯現(xiàn)激憤;陸人龍的《型世言》則更關(guān)注現(xiàn)實(shí),意氣風(fēng)發(fā),評(píng)點(diǎn)人生。題旨意趣不同,題材選擇有別,運(yùn)筆行文急緩,種種差異便形成了他們各自不同的藝術(shù)風(fēng)格。

擬話本公案小說(shuō)的文人色彩還體現(xiàn)在思想理念的表達(dá)上。最明顯的標(biāo)志就是穿插在作品中的大段議論文字。

宋元話本公案小說(shuō)中也有議論性的內(nèi)容,但篇幅較短,有時(shí)只是片言只語(yǔ)或一筆帶過(guò),目的又不外乎勸善說(shuō)教,而且具有宿命色彩。而明代擬話本公案小說(shuō)中的議論篇幅較長(zhǎng),內(nèi)容很是豐富,且有一定深度。雖然說(shuō)教文字不少,但其語(yǔ)氣與宋元話本還是有所不同。

宋元話本的作者常以平等的視角娓娓道來(lái),擬話本公案小說(shuō)的作者則居高臨下,評(píng)點(diǎn)人生,流露出士大夫所特有的使命感和優(yōu)越感。如《初刻拍案驚奇》卷十一《惡船家計(jì)賺假尸銀 狠仆人誤投真命狀》的卷首寫(xiě)道:“如今所以說(shuō)這一篇,專一奉勸世上廉明長(zhǎng)者:一草一木,都是上天生命,何況祖宗赤子!須要慈悲為本,寬猛兼行,護(hù)正誅邪,不失為民父母之意。不但萬(wàn)民感戴,皇天亦當(dāng)佑之。”[4]138這與《京本通俗小說(shuō)·錯(cuò)斬崔寧》中“若是說(shuō)話的同年生,并肩長(zhǎng),攔腰抱住,把臂拖回,也不見(jiàn)得受這般災(zāi)晦”[5]之類宋元話本中常用的套語(yǔ)語(yǔ)氣是不一樣的,不難從言語(yǔ)口吻間看出說(shuō)話人身份、地位的差別。而且從勸教的內(nèi)容自身來(lái)看,宋元話本公案小說(shuō)強(qiáng)調(diào)遏止欲望,安分守己,隨遇而安,而擬話本公案小說(shuō)則更關(guān)注對(duì)倫理道德的循依與執(zhí)法的公平性和有效性,具有較為鮮明的批判現(xiàn)實(shí)色彩。

說(shuō)教之外,擬話本公案小說(shuō)的議論中還帶有不少個(gè)人化的感慨和情緒,其中有對(duì)黑暗現(xiàn)實(shí)的抨擊,有對(duì)世風(fēng)日下的不滿,也有惆悵莫名的身世感言。這在凌濛初的“二拍”和陸人龍的《型世言》中表現(xiàn)得更為明顯。如上文所提到的《惡船家計(jì)賺假尸銀 狠仆人誤投真命狀》篇,作者直言“如今為官做吏的人,貪愛(ài)的是錢財(cái),奉承的是富貴,把那‘正直公平’四字拋卻東洋大海”,[4]137-138《型世言》第2回《千金不易父仇 一死曲伸國(guó)法》也有同樣的議論:“近來(lái)官府糊涂的多,有錢的便可使錢……有勢(shì)的又可使勢(shì)。”[6]言語(yǔ)相當(dāng)尖銳,這樣的議論在宋元話本公案小說(shuō)、明代短篇公案小說(shuō)集中很少見(jiàn)到。再如《初刻拍案驚奇》卷29《通閨闈堅(jiān)心燈火 鬧囹圄捷報(bào)旗鈴》卷首談?wù)摽婆e與世風(fēng)不良的文字,分明是一個(gè)仕途不得志文人的憤世之語(yǔ),具有鮮明的個(gè)人色彩和抒情性。這是擬話本小說(shuō)文人獨(dú)立創(chuàng)作這一方式產(chǎn)生的必然結(jié)果。

三、清官形象的描寫(xiě)和塑造

上文筆者已經(jīng)談到,由于擬話本小說(shuō)創(chuàng)作主體、創(chuàng)作心態(tài)等與宋元話本公案小說(shuō)、明代短篇公案小說(shuō)集不同,作品的思想意蘊(yùn)和審美情趣呈現(xiàn)較大差異。這種差異是多方面的,這里以清官形象的描寫(xiě)和塑造為例來(lái)探討。

在宋元話本公案小說(shuō)中,盡管清官所占篇幅甚少,沒(méi)有得到充分的描寫(xiě),但它已開(kāi)清官崇拜風(fēng)氣之先河,其中包拯形象已在多篇作品中出現(xiàn)。至元代雜劇、明成化刊本說(shuō)唱詞話,描寫(xiě)清官的作品已形成規(guī)模,成為一種較重要的題材類型。

清官是社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志,也是老百姓心中永遠(yuǎn)的企盼。對(duì)清官的歌頌和崇拜使明代短篇公案小說(shuō)集有了新亮點(diǎn),其中既有個(gè)人專集,如《龍圖公案》《新民公案》《海公案》《百家公案》等;也有一人一案的公案故事匯編,如《諸司公案》《廉明公案》《明鏡公案》《詳刑公案》《詳情公案》等;出現(xiàn)了一批面目各別的清官形象,如“三言二拍”中的《陳御史巧勘金釵鈿》的陳御史、《汪大尹火焚寶連寺》的汪大尹、《姚滴珠避羞惹羞 鄭月娥將錯(cuò)就錯(cuò)》的李知縣、《趙六老舐?tīng)賳蕷埳?張知縣誅梟成鐵案》的知縣張晉等,令人印象深刻。上述作品盡管人物、情節(jié)各異,但無(wú)不充滿著歌頌和贊美清官的熱情。

當(dāng)然這種褒揚(yáng)還是有分寸的,遠(yuǎn)沒(méi)有之前同類作品中的那份狂熱與盲目,這當(dāng)與作者的生活經(jīng)歷、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)及對(duì)審案判案的運(yùn)作過(guò)程較為了解等有很大的關(guān)系。以“三言”來(lái)說(shuō),其作者馮夢(mèng)龍命運(yùn)多蹇,屢考不第,使得他對(duì)清官有著較為清醒的認(rèn)識(shí),在創(chuàng)作擬話本公案小說(shuō)時(shí),多寫(xiě)實(shí)風(fēng)格,不會(huì)過(guò)度夸飾。“二拍”的作者凌濛初也有類似的科考經(jīng)歷,這對(duì)他創(chuàng)作擬話本公案小說(shuō)自然會(huì)有影響。

在這些擬話本公案小說(shuō)作品中,清官審案更具現(xiàn)實(shí)性,所謂的頓悟、巧合、超自然因素等戲劇性手段漸去漸遠(yuǎn),指證兇手一般都要經(jīng)過(guò)一個(gè)相對(duì)曲折的過(guò)程。比如《姚滴珠避羞惹羞 鄭月娥將錯(cuò)就錯(cuò)》中的李知縣,初始在復(fù)雜的案情面前,他也曾手足無(wú)措,因而判錯(cuò)案,但他知錯(cuò)能改,精心設(shè)計(jì),最終捕獲案犯,這與西方偵探小說(shuō)有著異曲同工之妙處。同時(shí),明代短篇公案小說(shuō)的官員形象較為豐滿,他們有秉公斷案的一面,也有假公濟(jì)私、道德缺欠的另一面。如,《滕大尹鬼斷家私》中的那位滕大尹,他雖然能做到依法辦案,但并非一般意義上那種兩袖清風(fēng)的清官,因?yàn)樗翱匆?jiàn)開(kāi)著許多金銀,未免垂涎之意”,最后竟以裝神弄鬼的手段騙走事主一千兩黃金。[3]142-161而《初刻拍案驚奇》卷26《奪風(fēng)情村婦捐軀 假天語(yǔ)幕僚斷獄》中的林大合,是個(gè)“吏才敏捷”的都司斷事。他機(jī)智善斷,“見(jiàn)事精明”[4]365,經(jīng)過(guò)反復(fù)查探,一個(gè)失去線索的案件終于石落水出,然后他卻又在審案過(guò)程中,袒護(hù)與自己利益相關(guān)的不法之人,這與人們心目中的清官形象存在頗大差距。可以說(shuō),明代擬話本公案小說(shuō)塑造了一批全新的清官形象,他們雖然審清了案件,但自身存在道德缺陷,作品重在展示他們性格的復(fù)雜多元,這在其他公案小說(shuō)作品中是看不到的。

有清官就有貪官。在《二刻拍案驚奇》卷12《硬勘案大儒爭(zhēng)閑氣甘受刑俠女著芳名》與《型世言》第29回《妙智淫色殺身 徐行貪財(cái)受報(bào)》等作品中,審案官員或心胸狹窄,或貪婪多欲,或剛愎自用,等等;被塑造成反面角色。這類描寫(xiě)后來(lái)在劉鶚的《老殘游記》中得到回應(yīng),并由此引出了貪官可恨、清官更可恨的話題。

純粹的清官、時(shí)清時(shí)貪的官員、令人憤慨的貪官,正是這種多樣性的人物形象群,構(gòu)成了明代擬話本公案小說(shuō)的豐富性,其思想深度已超越了前代同類題材小說(shuō)。雖然在語(yǔ)言的表達(dá)、題材的選擇等方面仍留有宋元話本公案小說(shuō)的一些痕跡,發(fā)散著民間氣息,但是作品袒露文人士大夫獨(dú)有的喜怒哀樂(lè)和人文情懷,這是有血有肉的有主體意識(shí)的文學(xué)創(chuàng)作,不是一般的編纂加工所能達(dá)到的高度,彰顯了較為鮮明的文人色彩。

同一個(gè)時(shí)代,同樣的題材,相似的內(nèi)容,但留給讀者的印象卻不一樣。眾所周知,明代短篇公案小說(shuō)集諸集之間相互抄引,有些甚至直接由各書(shū)抄撮匯編而成,從而形成了千人一面、雷同重復(fù)的“抄引”現(xiàn)象。就同一部書(shū)而言,有時(shí)被收在同一類中的作品,題材類型相同,故事情節(jié)、人物形象等也大同小異,雷同化、類型化的現(xiàn)象十分明顯。

擬話本公案小說(shuō)則追求個(gè)性化的文學(xué)創(chuàng)作理念,在人物塑造、謀篇布局、思想情感等方面,每位作者都有各自的表達(dá)方式,每部作品都有各自的邏輯結(jié)構(gòu),避免了同類作品雷同化、類型化的弊端,呈現(xiàn)多樣化的個(gè)性色彩,具有鮮明的原創(chuàng)性。

比如,同是因乘船遭劫落難、最后由女子復(fù)仇的故事,“三言”“二拍”中就有3篇,即《醒世恒言》卷36《蔡瑞虹忍辱報(bào)仇》、《初刻拍案驚奇》卷19《李公佐巧解夢(mèng)中言 謝小惡智擒船上盜》與卷27《顧阿秀喜舍擅那物 崔俊臣巧會(huì)芙蓉屏》。這3篇作品的主要人物雖然都是劫后女性,但由于作者的藝術(shù)手法各有千秋,這些女性的性格便各不相同,故事情節(jié)也不一樣,結(jié)局和命運(yùn)也大相徑庭。《蔡瑞虹忍辱報(bào)仇》中的女主人公蔡瑞虹,家里的親人不幸全部遇難,雖然她僥幸得脫,但又先后遭遇了被歹徒凌辱、受商賈所騙、賣與人做妾等一系列磨難,最終憑借自己堅(jiān)強(qiáng)的意志,激勵(lì)丈夫懲治兇手,復(fù)仇解恨。《李公佐巧解夢(mèng)中言 謝小惡智擒船上盜》中的謝小娥,落難后受人啟發(fā),解出夢(mèng)中之謎而得知兇手姓名,然后打入盜賊內(nèi)部,靠自己的堅(jiān)韌和智慧為全家復(fù)仇,后皈依佛門(mén),不知所終。《顧阿秀喜舍擅那物 崔俊臣巧會(huì)芙蓉屏》中的王氏遭劫后投身尼庵,因舊畫(huà)而得以與丈夫重逢,受人之助,否極泰來(lái)。上述3篇作品題材基本相同,整體故事模式相近,但在寫(xiě)法上則各有側(cè)重,各有所長(zhǎng),并不給人以雷同之感。

需要說(shuō)明的是,以上為了凸顯擬話本公案小說(shuō)的文本特征,對(duì)其與宋元話本公案小說(shuō)、明代短篇公案小說(shuō)集之間的差異強(qiáng)調(diào)較多,至于它們之間的相同之處,則較少涉及。實(shí)際上,與《無(wú)聲戲》《十二樓》《豆棚閑話》等較為純粹的擬話本小說(shuō)相比,“三言”“二拍”《型世言》等保留了更多民間、傳統(tǒng)的成分,顯示文人話語(yǔ)與民間話語(yǔ)雜糅的過(guò)渡性特征。這是中國(guó)古代小說(shuō)發(fā)展演進(jìn)過(guò)程中的一個(gè)常見(jiàn)現(xiàn)象。

公案小說(shuō)在中國(guó)古代各類型小說(shuō)中是成就偏低的一類,缺少經(jīng)典作品,相比之下,明代擬話本公案小說(shuō)應(yīng)該算是其中的佼佼者,無(wú)論是思想深度還是藝術(shù)成就都體現(xiàn)著這類小說(shuō)的最高水準(zhǔn)。