佛教如何影響唐代詩歌※

〔美〕宇文所安 著 左丹丹 譯 田曉菲 校

(1.哈佛大學 比較文學系/東亞語言與文明系,美國 波士頓02138;2.武漢大學 中國傳統文化研究中心,湖北 武漢430072;3.哈佛大學 東亞語言與文明系,美國 波士頓02138)

這篇文章本來是要在某學術會議論文集中發表的,但那本論文集由于種種原因沒能出版;后來又要收入另一本論文集,但是這另一本論文集也沒有能夠出版。就在這周折的十余年中,這項研究領域已經獲得了很多新的進展。本文的論點仍然是新的,不過需要一些解釋。我提出的問題很簡單:佛教如何影響詩歌——不僅是作為詩歌主題或詩人的個人信仰,也作為某種改變了詩歌本身的東西。田曉菲后來出版的《烽火與流星:蕭梁的文學與文化》一書對這一問題作出了比我更為深入也更令人信服的回答:佛教賦予了詩歌一種“觀照”的視野,在有限的空間中觀看到變化中的脆弱的瞬間。這是一個偉大的宗教為文學表現所帶來的偉大的巨變。

在本文中,我想從另一個層面出發,討論佛教如何為“什么是詩人,詩人又能做些什么”的問題提供了一種思維模式。

不論佛教與帝國及世俗社會做了多少調和,它相對于其它各種社會元素而言總是有其特殊性。佛教的價值觀是帝國所缺乏的,也是根本無法消化吸收的。佛教的信仰使帝國及社會都變得無關緊要,出家意味著脫離家庭,包括改名換姓。出家意味著落發剃度,改服,吃素,從此進入一個與世俗的政府組織完全分離的權威結構與規則系統中。僧侶身上的每一點都明顯地印刻著與帝國社會全然不同而且排斥帝國社會的標記。佛教與世俗權威之間的調和并不容易,因為中華帝國總是企圖(至少在理念上)整治齊一天下一切的,而且唐代尤其強調將政治權威凌駕于僧伽之上。

如果說佛教展示它與容納它的國家政權與社會迥然不同,那么詩歌又呈現出另外一種挑戰:詩歌是一種無分別的話語,它不僅將佛教囊括在這文化大雜燴中,而且在某些時候,隨著情形的需要,還歡迎和采納佛教的價值觀。一個人創作詩歌的語境有很多種,根據情況的不同,詩人也許會采用佛教之外的話語。針對佛教徒、道教徒、得志的士大夫、新中舉的書生、科舉落榜者、隱士等等,講話的方式各不相同。佛教話語絕對沒有被詩歌排除在外:在拜訪僧人、游覽佛寺以及佛教價值觀十分適用的某些人生遭際里,詩歌都會使用到佛教話語。佛教術語的使用并不意味著一首詩具有嚴格意義上的宗教性。在寬泛的意義上,我們可以將游覽寺廟時所可能產生的那種信仰靈光也算作具有真正的“宗教性”。但這里的問題是,如何將詩歌中的信仰靈光與詩人對寺廟僧人的客氣而熱情的夸獎區分開來?這一點都不比區分表達真愛的詩篇和一份修辭練習更容易。

一個像王維這樣的詩人經常談到佛教,而且并不是為了響應社會情境的需要,這意味著他的佛教信仰相當真誠。但是,王維詩歌中更多的是其它方面的內容與價值觀,一個編者完全可以通過巧妙的編選而從王維選集中刪除掉一切佛教的痕跡,這就好比一個編者也完全可以通過巧妙的編選而把杜甫呈現為虔誠的佛教徒。

道教徒以及“儒學”復古派有時敵視佛教。敵對者基本上很好處理。如果詩歌與佛教是針鋒相對的,就不會有任何問題。會有爭辯、和解,以及理論上的分歧,等等。同樣地,如果詩歌僅僅用佳句來表達信仰,就像很多詩僧所嘗試的,那也是很好處理的。但是,詩歌既不是一種敵對的信仰,也不是一種中性的表達方式,它是在社會上、哲學上及宗教上都無分別的。對詩歌創作的投入,對于一個有信仰的人來說很有可能成為一個問題,因為對詩歌的激情很自然地會把詩人置于某些和他的信仰相沖突的情境。

我們在這里看到讓程頤苦惱的“專意”問題。詩歌被認為是一個人一生所全心全意地關注與投入的事業,我們看到詩人們為了藝術是何等地苦心經營,殫精竭慮。早先詩人在談詩歌語言時主要使用的術語是需要避免的“病”,現在詩人談作詩越來越多使用到的術語是“律”,這與佛教的戒“律”不謀而合。作詩也有師父和弟子。詩人們談到他們對詩藝如此全神貫注地投入以至于完全忽略了來自外面世界的感官刺激(詩歌成為一種自律),而且作詩的成功被稱為“妙悟”(雖然這要等到北宋晚期),這標志著宗教形式的宗教內涵最終在形式上被掏空,并從宗教轉移到了藝術。詩歌也許還不是完全意義上的信仰,但在一段有限的時間里,它獲得了一些令人想到某種宗教信仰(想到禪)的特質。

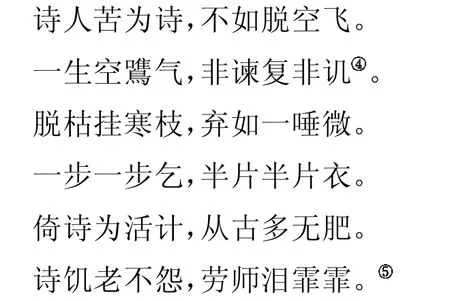

孟郊早年是8 世紀晚期著名詩僧皎然詩友圈中的一員。盡管孟郊曾創作了一首常被引用的揚佛抑儒的詩,但他基本上是和儒學“復古”思潮緊密聯系在一起的,而且比起大部分的詩人,孟郊算得上一位名副其實的“儒家”詩人,雖然是以一種相當奇怪的方式。他的詩歌創作幾乎完全集中在古體詩,而不是上面提到的詩人群所青睞的律詩;他的作品常常可見瘋狂的痕跡。孟郊與僧人淡公分別時寫了一組詩,結尾這樣寫道:

這樣的一首詩讓人幾乎無從置喙。從組詩中其他幾首的內容來看,孟郊很顯然是在陳述所有詩人的命運,而且特別是在談他自己,最終以淡公為他的處境落淚而告結。

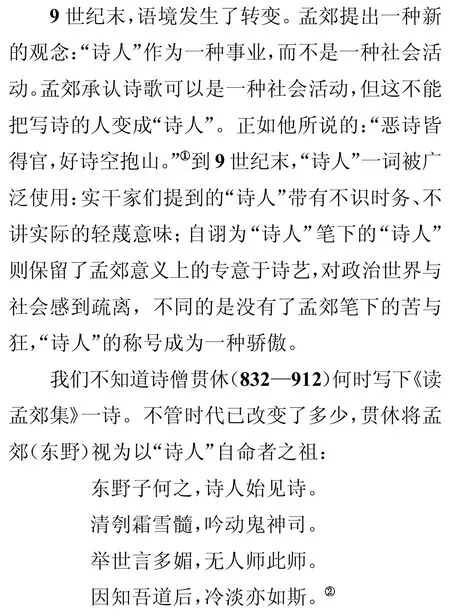

對詩藝的專心投入和苦修以及遠離世俗社會聯系在一起,這些特質雖然不能直接歸結于佛教的影響,但這些主題中的很多元素強烈地暗示了佛教徒專心致志獻身宗教信仰的行為范式。這些元素很多在9 世紀早期已經出現了,但那時還缺少承載這一專意投入的特定詩歌體裁:這種詩歌體裁后來以寫作技藝要求很高的律詩的面貌出現,尤其是五言律詩(這也正是貫休用以稱贊孟郊的詩歌體裁)。

9 世紀的詩人經常會描寫可止所說的“詩僻(癖)”,如9 世紀晚期的詩僧歸仁在《自遣》中有著很典型的表述:

這首詩頸聯的寫作策略在9世紀關于詩歌的詩作里十分常見。在本詩的頸聯中,第三字作為名詞(譯者注:花、竹)既是作為動詞的第二字(譯者注:墮、吹)的賓語,也是作為動詞的第四字(譯者注:臨、近)的主語。但是我們在此發現,賈島派“詩人”與早期沉迷于作詩的詩人有著顯著的不同:孟郊與李賀的詩歌常常出語驚人,再者,讀者通常可以毫不費力地辨別孟郊的詩句和李賀的詩句。相比之下,賈島派“詩人”們筆下的佳句和標準的律詩沒有什么不同,只不過修辭稍勝,而且彼此之間沒有很大的區別,讀來如出一手。如果說孟郊與李賀開創了“詩人”的新概念,那么這個“詩人”是獨一無二的。而825 年以后的“詩人”們卻主要致力于一種特定的詩歌體裁,力圖用常見的意象創造出佳句。換句話說,個體性為實現“詩歌”的概念而湮沒了,因為那個“詩歌”的概念是超越了個體的。

至此我們已經越來越接近一種以佛教禪思為典范的詩學,不過這仍然只是一種具有暗示性的類比。鋪墊既已做好,下面,我們將具體來討論賈島詩人群的新“詩歌”概念是如何與佛教與禪緊密聯系在一起的。

在詩歌中,一聯對句中相對的詞語往往是在概念上對應的,它們的關系也是開放的:可能是相似的、相反的或互相補充。它們有時候以對仗形式分別出現在兩行詩句中,有時候又組合起來以復合詞形式出現。在8 世紀及9 世紀初的詩歌中,“詩”與很多詞都構成過對仗,最常見的是與“酒”和“名”成對:一個指向詩歌起到的“群”的作用,一個指向詩歌在公眾生活中扮演的角色。在9 世紀后期,“詩”開始與一系列佛教詞匯形成對偶關系,最常見的是佛教與禪學意義上的“道”。如果說后來的道學家們在“詩”與“道”之間看到了某種對立,也許是因為二者的這種習慣性的對偶和對立的用法。

最早把詩歌與佛教對立起來的篇章之一(雖然不是出現在一聯對句中的對應位置)可能是9 世紀20 或30 年代姚合餞別詩僧無可(賈島的從弟)的詩句:

尾聯指昭明太子編輯《文選》,代表了齊己所不追求的那種榮名。這里重要的是拒絕把詩歌當成求名求利的途徑。詩僧僅在禪外的“剩余時間”里創作詩歌。

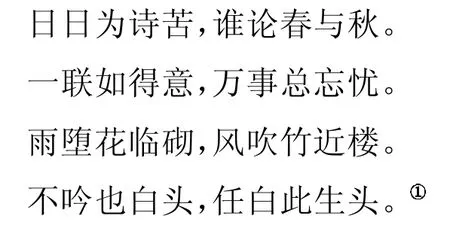

在《喻吟》一詩中,齊己把詩與禪對舉,稱它們構成了他生活的全部。它們是日用之“專”——這正是程頤用來反對“文”的詞匯。齊己還引用《論語》中孔子描述“詩三百”的話:“一言以蔽之,思無邪”,齊己在這里以“無邪”指代普遍意義上的詩歌。但我們看到,是在對詩而不是對禪的投入中,他的頭發變白了:

雖然詩和禪涇渭分明,但它們共同構成了一個封閉的體系,成為詩人隔絕俗情的屏障。在本詩中,在其它詩中,詩人可以詩意地使用“江花與芳草”,但我們下面將在另一首詩里看到,它們的詩意其實皆“似冰”。詩歌本身作為一種冥想活動不再是無分別的,詩歌的內容必須臣服于美學的戒律和苦修。

如果說詩僧們致力于調和對詩的投入與宗教修行,那么詩作為禪的對應物又把他們和鄭谷(849—911)這樣的世俗詩人聯系在一起。齊己在《寄鄭谷郎中》一詩中寫道:

禪玄無可并(示),詩妙有何評。

五七字中苦,百千年后清。

種種矛盾沖突在這首詩中充分展現,但首句的文本異文最貼合我們的話題。一本作“并”:無物可與禪之玄相比并;一本作“示”:禪之玄機不可顯示。在前者中,禪是完全獨立和分離的,沒有任何事物,包括詩在內,可以與之比并。但這種解讀與詩的第二句及后文并不照應。如果我們選擇后者,則詩的首聯意味著禪之玄、詩之妙都是難以言說的。一方面,這就好像在齊己的其他詩作中一樣,詩與禪并列,成為平等的對應物;另一方面,本詩的下文都在談論詩歌,這使后一種版本讀來比較順暢。作“并”的文本呈現給讀者的是一種帶有意識形態的宣言,在某種程度上就如同道學一樣,旨在壓制詩成為禪的并列和平等對應物的可能性。

我們所使用的例證都是詩歌,尤其是詩歌短章。無論是文學理論還是我所知道的當代佛教寫作都沒有提到這一內容。詩歌之外的那些形式更莊重,作者必須堅守自己的觀點。詩歌本身的角色與價值卻是混雜無分別的,它可以游刃于多種觀點之間。直到宋代,對詩與禪關系更加“嚴肅”的論述才開始出現。

最著名的論述是13 世紀嚴羽創作的《滄浪詩話》,在其中嚴羽基于禪宗模式與禪宗術語創立了一套完整的詩學理論。《滄浪詩話》產生了巨大的影響,被抄進各種通俗詩學著作中,這些著作有時把觀點歸于嚴羽,有時則完全不加征引,《滄浪詩話》遂成為元明時代詩學的基礎。我們需要在此指出的是,嚴羽筆下的禪與前文提到的那些版本很不相同:它帶有正統權威性,是通過嚴格控制的苦修而帶來的開悟。

和9、10 世紀的論調不同,詩禪關系在嚴羽這里變成了一種比喻:“詩學”(研習作詩)就像禪。這樣一來,在某種層次上詩、禪為一的可能性就不存在了。如果詩學“如禪”,那么詩歌與禪就是徹底不同的兩個對象,這里的真正問題是如何作詩。這對9、10 世紀的“詩人”們來說根本不成其為問題。

自從錢鍾書在《談藝錄》中提到早在嚴羽之前詩與禪的關聯就已經成為宋人經常談論的話題,很多學者都致力于用北宋文本來說明他的觀點。在著名文學僧人惠洪(1071—1128)命名為《石門文字禪》的文集中,這一關聯的確難以忽略。但是,雖然有些學者會把目光轉向晚唐,宋代文學的研究者往往只閱讀宋代文本,沒有人追溯到9 世紀之交新“詩人”概念里詩、禪關系的由來,這一關系又是如何在9、10 世紀變成了一種常見的詩歌修辭,以及如何在11、12 世紀延續下來并被理論化。

對于9、10 世紀的“詩人”們來說,詩歌在某種方式上成了禪的影像——事實上對詩歌的投入有可能就是與對禪的投入,是一種以意想不到的方式證悟的宗教。從禪的角度來看,佛性無處不在,甚至存在于糞便之中;那么,誰能說“詩人”對于錘詞煉句的專一投入——表面上看來如此瑣細輕薄而遭到帝國經營者的蔑視——本身不是一種修行呢?對那些想要在詩中找到某種特別的內容——佛教“主題”——的信徒來說,這樣的說法可能讓他們感到很不安。我并不想假裝充分理解禪,但詩僧們的說法——宗教并不存在于它的主題中,而是存在于對某種特定的思維與注意力的形式的全身心的投入中——并不是荒謬的。它可以被質疑,但不是荒謬的。

詩人們的詩句常常是“冰冷的”,這種冰冷是一種對詩歌曾經許諾給讀者的直接經驗所保持的反思性距離。詩人盡可以寫到感官世界和情,但是在齊己的妙句里,“詩情合似冰”。換句話說,一個人盡可以沒有白發而悲嘆白發,但是“詩歌”正是把情(情緒/情感/激情)變成冰的藝術過程。

如果我們回到文章開始時提出的問題——“佛教如何影響詩歌?”答案可能有很多種。最顯而易見的一個回答是佛教主題與佛教的“思緒”,這非常適用于王維。但這種可能性沒有觸及詩歌藝術本身。另外一個更有意味的答案,是企圖通過詩歌向讀者解說或者傳達宗教信仰,我們可以在“王梵志”詩作中看到的簡單的說理,或者在最好的“寒山”詩中看到的較為深刻的說理。在此我想給出第三種答案。“宗教”的根本意義可以解釋為“修行”,其變調之一是否定社會性的自我,把自我完全投入于占據了整個生命的修行之中。在一段時間里,中國詩歌倡導詩人對藝術的專注與投入,這就模糊了詩歌與宗教的界限。詩歌在主題上和社會方面仍是混雜而無分別的,但所有人都意識到這種類型的“詩歌”與它所表示的社會情境或價值觀沒有關系。在這種模式里寫出的“別離詩”不再是人生別離之苦的載體,而成為一種被藝術的苦修把內容變得無關緊要的形式。

從9 世紀到11 世紀初期,關于詩歌創作的詩句俯拾皆是。這種詩歌觀念在其后的中國詩歌史上傳衍下來,以各種不同的形式出現,但近11 世紀中葉一度出現了衰退。歐陽修《六一詩話》中對“九僧”有這樣的評論:

歐陽修繼而引述了一些他記得起來的詩句。但他忘記了這些詩人的名字。這是一個值得回味的時刻。歐陽修代表了一種將詩歌作為在社會與政治語境中展現詩人個性的觀念的復蘇。詩歌是使一個人留“名”的方式。“九僧”的具體姓名盡管已經被忘卻,但他們本就并非為“名”而寫作。就像齊己所說的,詩句可以流傳久遠,但那是另外一回事——就連歐陽修也記得起詩句。詩句展現了詩人好不容易才獲得的境界——寫下詩句的僧人的姓名不那么重要。歐陽修最后總結道:“其佳句多類此。其集已亡,今人多不知有所謂九僧者矣,是可嘆也!”在一個基本上把詩人視為社會性和政治性動物的詩學傳統中,詩人為了追求藝術而丟棄社會自我的創作過程也許注定了他們將被遺忘,但在這些詩僧看來,他們的名不重要,詩句才重要。這就是真正受到了佛教影響的詩歌的觀念——盡管中國的詩學傳統覺得這種可能性讓人很難接受。