衛門書派書法風貌窺探

李 源(太原師范學院,山西 晉中 030619)

漢末至魏晉時期,以衛覬、衛瓘、衛恒、衛鑠為代表的衛家四代人筆翰粲然,創造了獨具特色、享譽河東的書法輝煌,為書法傳統之承繼作出了關鍵貢獻。康有為在碑學體系中亦提出“鐘派盛于南,衛派勝于北”,“后世之書,皆此兩派,只可稱為鐘、衛”,足以見得衛門書派在書壇舉足輕重的地位。遺憾的是,衛門書派距今久遠,又因晉代禁碑,所以流傳后世的碑帖甚少,致使今日我們無法對其書法風貌有全面、直觀的認識。欲洞察其貌,只能通過相關書法遺跡與后世史實材料尋找信息,推測他們的大致形貌。

魏晉之際,除了封建統治階級的極度腐朽、社會矛盾的急劇沖突,也有著相對的統一與安定、繁榮與進步的時期和地區。如晉武帝統一中國,有號稱天下安業的“太康之治”,人口增加一倍以上,這顯然與晉統一天下,招集流亡,督促婚嫁、安扶民心、發展生產、加強統治的有效措施有關。東漢以后,黃河流域已普遍使用牛耕種田,農業技術已相當進步,加上北方興修水利,墾田減稅,都在一定程度上提高了社會生產力。晉武帝時,蔭佃客制的頒布解放了一部分農民,進一步緩解民生困頓,調和社會矛盾,對統一后的西晉起到了安定作用。

東晉和南朝共計二百七十余年,大體上是安定平和,經濟和文化發展得很快。大批北方上族避亂南下,南方士族附歸政府,創造了較好的社會環境和文化氛圍。這期間,還有謝安、謝玄諸將北伐收復六州之壯舉,顯示了統治集團內部的團結。加之大量勞動群眾也由北方流入江南,推動了南方生產力的進步和經濟文化的發展,煉鋼、造紙、制瓷技術的重大進步,使建康成為南方最大的商業城市,這些都表明了東晉社會的相對穩定。

在這種社會背景下,魏晉士族享有特權,生活優裕、禮法疏松、思想自由,為文化藝術的繁榮創造了較好的思想條件。這一時代,哲學和美學思想、文學思想、藝術思想等都形成了繼先秦、兩漢之后又一個輝煌的歷史時期。這種活力表現在:既有唯物主義思想對名教、圖讖的發難,又有蔑視教化強調放任的向往;既有老莊佛道的爭辨;還有對自然超脫的崇尚。可以說,自由活躍,百家爭鳴是思想文化的突出特點。

曹魏政權實行的九品中正制推動了士族門閥制度的發展與形成,使得衛氏家族依憑先祖深厚的儒學積淀“自代郡征”,成為河東安邑的名門望族。《晉書》記載衛氏先祖衛罵漢明帝時以箭孝自代郡(今代縣一帶)征至安邑,居功至偉。及至罵卒,后世子孫遂定居于此。百余年,家世不替,遂成望族。從《三國志》亦可知他們自幼即秉受到良好的文化照陶,及長、多能事君立朝,剛直不阿,才識博雅,處事如流。更重要的是衛氏家族數世雅好書法,遞相授受,流澤不絕。對于書法巧拙的界定,在古時囿于實用,原本不甚分明。至漢時,紙、筆、墨等工具次第改良進步并為士族逐漸普及使用;同時,且能書之士漸為世人所尊重,名之所在,眾爭趨之。于是書法遂成為士人之重要科目,專門藝術。①

《宣和書譜》稱衛氏一門“家學相傳四世不墜,盛哉。遂與王謝家遺風余習相季孟也”。若無如此優厚的文化積蘊與書學傳統,衛門書派要取得這樣輝煌的成功是幾乎不可能的。其家族的發跡,始于衛覬,《全三國文-卷二十八-魏二十八》中有記載:覬字伯儒,河東安邑人。曹公辟為司空掾,除茂陵令,再遷至尚書。魏國建,拜侍中。文帝即王位,徙尚書,尋還漢朝為侍郎。及受禪,復為尚書,封陽吉亭侯,明帝時進封閿鄉侯。卒,謚曰敬侯。居于統治階級的高級層次,自然占有文化的制高點,而書法又是其須臾不離的重要技能。

真正使得衛氏一門躋身當時一流門閥士族之列是在衛覬之子衛瓘時期。伯儒老來得子,在六十五歲時才有了伯玉,十年后伯儒過世,伯玉便承襲其父之爵,二十歲便入仕途,可謂少年得意。后經歷曹魏、西晉兩朝,參與滅蜀、平鐘會之亂,東降烏桓、西間力微,先后任通事郎、中書郎、散騎常侍、侍中,后轉任廷尉,成為九卿之一,是朝中主管司法的最高官吏。在《晉書-列傳第六》中有記載:衛瓘,字伯玉,河河東安邑人也。高祖暠,漢明帝時,以儒學自代郡征,至河東安邑卒,因賜所亡地而葬之,子孫遂家焉。父覬,魏尚書。瓘年十歲喪父,至孝過人。性貞靜有名理,以明識清允稱。襲父爵閿鄉侯。弱冠為魏尚書郎。時魏法嚴苛,母陳氏憂之,瓘自請得徙為通事郎,轉中書郎。時權臣專政,瓘優游其間,無所親疏,甚為傅嘏所重,謂之甯武子。在位十年,以任職稱,累遷散騎常侍。陳留王即位,拜侍中,持節慰勞河北。以定議功,增邑戶。數歲轉廷尉卿。

關于衛恒,史書記載其生平較少,多以其書藝、書論方面述之。《晉書-列傳第六》載:晉武帝太康二年(二八一),有一個叫不準的汲郡盜墓賊挖開了一座戰國時魏襄王的陵墓,從中發現大量用六國古文書寫的竹簡。晉武帝司馬炎命中書監荀勖與中書令和嬌等人負責整理釋讀,這其中就有衛恒。公元二九一年,衛瓘、衛恒及其兄弟衛岳、衛密、衛裔一同被害,可以說,覬、瓘兩代人通過積極參與政治和軍事活動而獲得政治高位,但最終也成為西晉統治者爭權奪利的犧牲品,而衛氏一門從此開始凋零。

衛鑠即衛夫人,字茂漪,乃王右軍啟蒙老師。一生跨越西、東晉兩個時代,四十六歲以前在西晉,是中國書法史上最負盛名的女書法家。作為女性,史書并無過多記載,其生平主要見于后世的書法文獻之中,故關于其在衛氏中的身份,有記載說其是衛恒從女,一說衛恒之從妹,在此我們不再贅述。

漢末至魏晉南北朝期間,是書體、書法發展的重要時間。當時隸書乃通行書體,小篆亦偶爾使用,但一些新的書體也已經走過萌芽狀態,得到了一定的發展。這一階段具有承上啟下之意義,其特征是篆、隸、楷、行、草諸體皆備,產生較晚的正、行、草書也已漸趨定型和完善。而衛氏祖孫四代人所擅長之書體及書風,恰恰可以理出一條這一百余年書法發展的軌跡。

關于對衛門祖孫四人所擅書體之描述,后世有許多重要的文字記載。

南朝宋羊欣著《采古來能書人名》載:河東衛覬,字伯儒,魏尚書仆射,善草及古文,略盡其妙。草體微瘦,而筆跡精熟。覬子瓘,字伯玉,為晉太保。采張芝法,以覬法參之,更為草藁。草藁是相聞書也。瓘子恒,亦善書,博識古文。《三國志》卷二一《衛覬傳》中稱其“好古文、鳥篆、隸草,無所不擅”,唐張懷瓘《書斷》描寫衛覬提到:“嘗寫(邯鄲)淳《古文尚書》,還以示淳,淳不能別。”“善草及古文,略盡其妙。草體微瘦,而筆跡精熟。”并將其古文、小篆、章草、隸書一并列為能品。

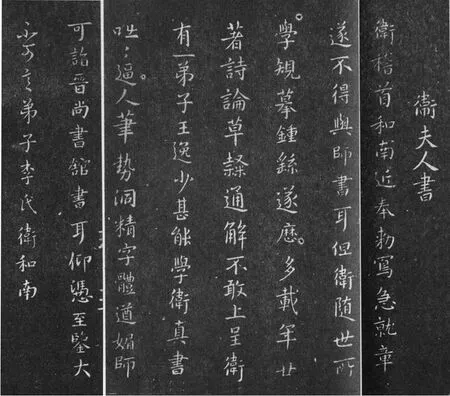

衛覬善古文(大篆),其子孫卻無以古文名世者。衛鑠工正書,而乃父乃祖卻都未以正書得譽于時。衛瓘工行書,衛恒的散隸本來就行草參半(見《一日帖》)。衛鑠工正書,但正書中亦間出行書(見《稻首和南帖》“昢咄通人”數字)。僅此百年間,就可以看出書法為切便實用,而篆、隸,草、正、行漸次遞演的輪廓,這是書法發展到漢末魏晉出現的合乎邏輯的現象。

衛氏書法經祖孫四代不斷發展,結合時代具有創新意義,但整體上一脈相承。他們四人工擅之書體囊括了大篆、小篆、隸書、草書、正書、行書等舉凡書法中通行的所有書體。但隸書、草書是他們共同擅長的書體,(按:衛恒“散隸”,實亦章草一類)。這說明隸書在當時仍占統治之地位,而章草則是隸書的快寫,是日常實用的產物,正說明這些書法家都具有趨時應變的精神。

另外,值得注意的是:衛瓘創柳葉篆、草稿書,衛恒創散就(飛白書),說明他們在表現手法上具有創造精神。這些創造對進一步擴展和豐富書法藝術的表現力有很大作用:“草稿”是“相聞書”為后世簡札之宗;“散隸”“拘束于飛白,瀟灑于隸書”,“筆動若飛,字張如云”,可見較一般通行的行草書更加活脫和生動。

康有為在《廣藝舟雙楫-傳衛第八》中認為:“鐘派盛于南,衛派盛于北,皆此兩派,只可稱為鐘、衛。”康南海只出了今天書法傳統的根源,充分肯定了衛門書法的歷史之地位。

對于衛覬的書法,羊欣評曰:“善草及古文,略盡其妙,草體微瘦,而筆跡精熟。”《書斷》也說:“草體傷瘦,筆跡精絕。”

衛瓘書法,《書斷》評曰:“時議放手流便過索(靖),而法則不如之,……遂至神妙,天資特秀,若鴻雁奮翮,飄飄乎清風之上,率情運用,不以為難。”王僧虔在《論書》中也曾說“二衛并得名前代,古今既異,無以辨其優劣,惟見筆力驚絕耳”。

衛恒書法,袁昂說他“如插花美女,舞笑鏡臺”。李嗣真《書后品》說得較為明白,“至于衛、杜(預)之筆,流傳多矣。縱任輕巧,流傳風媚,剛健有余。便媚詳雅,諒少儔匹”。《書斷》評:“瀟灑于隸書”,“體含風雅”,“悠然獨往”。

衛鑠書法,張懷瓘在《書斷》中提出:“衛夫人隸書尤善,規矩鐘公。云:“碎玉壺之冰,爛瑤臺之月,婉然芳數,穆若清風。”袁昂《古今書評》述“衛恒書如插花美女,舞笑鏡臺”,唐人也有類似說法:“如插花舞女,低昂美容,又如美女登臺,仙娥弄影,紅蓮映水,碧沼浮霞”。衛夫人在《筆陣圖》中對于技法的理解也十分獨到:橫如千里陣云,隱隱然其實有形。點如高峰墜石,磕磕然實如崩也。“這里論述的筆法竟然完全脫離了就事論事的筆畫本身,而直接用設喻后的視覺效果代替技法解析。”②

清代包世臣《藝舟雙楫》中提到:“靖與衛瓘俱以草書知名,瓘筆勝靖,然有楷法,遠不能及靖。始知作草如真,乃漢,晉相承草法”。清代劉熙載《藝概》中指出:“衛瓘善草書,時人謂得伯英之筋,猶末言骨;衛夫人《筆陣圖》乃始以“多骨豐筋并言之”。”唐張懷瓘《書議》中認為“千百年間得其妙者,不越此十數人”中列入了衛瓘、衛夫人,而且認為衛瓘的行書勝于王珉、王洽、王導、謝安,而章草勝于王羲之、鐘會、王獻之、皇象。

上引前人書論,向我們展示了漢末魏晉之際書法發展的一條線索:衛門書派與索靖同追后漢張芝草法“實同一源”,然隨時代變化亦有諸多不同:衛覬書法以雄強稱,康有為評其《受禪碑》“視虎顧,雄冠時”,可見其沉雄豪邁為一時之冠。由于并無傳世作品,只可根據其子書貌來判斷:嚴中有瘦郎的味道,筆法當是比張芝規矩得多,仿佛皇象、鐘之間。

衛瓘書法“得伯英之筋”,“率情運用”,“放手流便”,“筆勢明勁”,繼承了其父勁健挺拔的風格,但是已不如其父氣度之宏偉。其遺作《頓州帖》體現了十足的魏晉風度。與同時代的王、謝書法比,似乎更簡潔一些,“中原古法”也許在這里體現出來了。圓潤含蓄,不激不勵,筆調頓覺典雅和潤,無天驕之態,有質樸之風。因為《頓州帖》的韻致與筆調實在很近似殘紙,可能與陸機《平復》和發于新疆地區古樓蘭遺址的《為世主殘紙》有幾分類似。

衛恒書在氣勢上則又遜衛瓘一籌,“縱任輕巧,流轉風媚,剛健有余,便媚詳雅”,雖仍存剛健之氣,但已較多地顯示出娟媚的意態。衛恒書法所以如此,或以其年齡、修養均不及其父祖老,但更多地還是受了時風的影響。我們僅能看到其作品《一日帖》用以分析、實難論斷,又論者謂其書“輕巧”“風端”“剛健”“詳雅“開張隸體”“微露其白”,與衛門書法的正宗風格有幾分類似,《一日帖》對照《頓州帖》,便不難發現此乃一脈相承,在這一點上他一定是近于父,遠于祖的。他的筆勢要短促,近似鐘、衛,而有顯別于張芝、大王、小王。如果說皇象、素靖,陸機的革書,字字獨立,夸張捺筆,求意很濃的話,對應的張芝、大小王則要流美連得多,而衛恒的書法極少連綿,卻少隸意,屬二者中間。

衛鑠的傳世作品,有小楷《和南帖》傳世。她的書法“點如山頹,滴如雨驟,纖如絲毫,輕如云霧,去若鳴鳳之游云漢,來若游女之入花林(《書法正傳》)。衛鑠“規矩鐘公”,故其書亦如“插花美女,低昂美容”,“美女登臺,仙娥弄影”風格與鐘出于一轍,其先人那種唯氣勢上,多了幾分圓潤與規整,以筋骨為上的豪邁氣概幾乎不存。

總括上述評語,衛門書派的書貌,大概可以這樣描述:筆精體瘦,筋骨兼備,流便輕巧,筆力內含,清麗秀媚,天姿神妙,率情縱任,瀟灑風雅。

從衛覬到衛夫人,我們還可以探得這樣一種消息,即衛門書派特點由古質而漸趨今妍,至衛夫人幾乎盡是麗媚了。而“媚”,在魏晉時期是一種特定的審美風尚,并非如韓愈所言“羲之俗書趁姿媚”那樣與“俗”有關聯。魏晉士大夫推崇的女性般的陰柔之美,大概有點類似西方美學中的“優美”這一審美范疇。所以“媚”是一種贊美。

康有為在《廣藝舟雙楫》中梳理了書法的一個系統:“北碑《楊大眼》《始平公》《鄭長猷》《魏靈藏》,氣象揮霍,體裁凝重,似《受禪碑》,《張猛龍》《楊翚》《賈思伯》《李憲》《張黑女》《高貞》《溫泉頌》等碑,皆其法裔。歐師北齊劉珉,顏師穆子容,亦其云來。《吊比干文》之后,統一齊風,褚、薛揚波,柳、沈繼軌。然則衛氏之法,幾如皇帝子孫,散布海宇于萬千年矣。況右軍本衛漪所傳,后雖改學,師法猶在,故衛家為書學大宗,直謂之統合南北亦可也。”③康氏舉出北朝書法的著名書跡,認為都是衛門“法裔”。《吊比千文》為崔浩書,浩習父宏,宏習衛氏。而《吊比干文》又為遂良、薛稷、柳公權、沈傳師書法的藍本,所以衛門書法實在也影響著唐代的書法。雖然衛派盛于北,鐘派盛于南,但衛鑠是鐘繇之徒,亦是王羲之的蒙師,所以南朝書法也無法擺脫衛門的影響。所以康氏說衛門的傳人“如黃帝子孫散在海宇千萬年,衛門為書學大宗,直謂之統合南北亦可也”深刻地解釋了衛門書法在書法史上的重要地位。

衛夫人《近奉帖》 載于淳化閣帖游相本清晰版

鐘繇《宣示表》

注釋:

① 陳彬龢.中國文字與書法[M].北京:文化藝術出版社,2010:53.

② 李毅華,李雪明.書論的語言形式及其思維模式[J].中國書法·書學,2018(01):63.

③ 康有為.廣藝舟雙楫·傳衛第八[M].上海:上海書畫出版社,1979:803.