蘇軾:“以詩為詞”與抒情的節(jié)制

陳建華

“以詩為詞”的文學(xué)史公案

“以詩為詞”是文學(xué)史專用詞,指蘇軾對詞史發(fā)展的重要貢獻(xiàn)。那是蘇軾的專利,當(dāng)然是別人為他注冊的,到近世愈成為一個文學(xué)天才的標(biāo)簽。一般認(rèn)為自唐宋以來詞作為一種音樂與文字結(jié)合的新詩體,由溫庭筠、柳永等人開拓了“艷詞”的表現(xiàn)空間,絲竹管弦,柔情醉心,不僅在民間廣為流行,如晏殊、歐陽修等達(dá)官名宦紛紛染指,文士才媛也趨之若鶩,如晏幾道、秦觀、黃庭堅(jiān)、李清照等名家輩出,作品繁盛,好不興旺。不料從橫路殺出個蘇軾,偏不買賬。在他看來柳永格調(diào)不高,卻被奉為“正宗”,風(fēng)靡一時的作品無不兒女情長、軟玉溫香。為了打破這種單一軟性的風(fēng)氣,蘇軾另辟新境,給詞壇帶來震撼。無論長篇短制皆與“艷科”迥異,卻獨(dú)抒胸臆,意趣橫生。有人指出蘇軾這么做是“以詩為詞”,即用作詩的方法來作詞,對此有贊揚(yáng),有非議,至近代不曾消歇,可說是詞學(xué)史上一重公案。

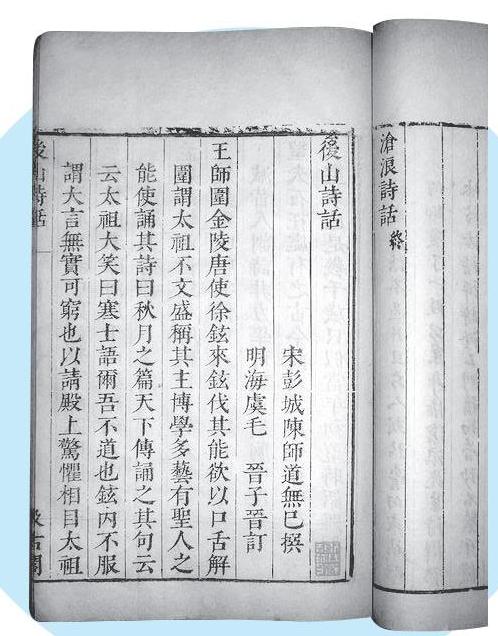

陳師道《后山詩話》,明毛氏汲古閣精刊本

發(fā)現(xiàn)“以詩為詞”的當(dāng)推陳師道:“退之以文為詩,子瞻以詩為詞,如教坊雷大使之舞,雖極天下之工,要非本色。今代詞手,惟秦七、黃九爾,唐諸人不迨也。”(《后山詩話》)雷大使是宋初國立藝術(shù)學(xué)院的舞蹈教師,陳師道說蘇詞像雷大使的舞蹈藝術(shù),精美絕倫,然而畢竟不是溫、柳以來的“本色”。近人沈曾植提出質(zhì)疑:既然雷大使的舞藝精妙無比,卻說他不本色,那么“將方外樂為本色乎?”(《菌閣瑣談》)似說陳師道屈里扒外,缺乏國粹意識。不過本源上詞的音樂性確實(shí)從域外傳入,陳師道說的“本色”是指詞的音樂與抒情,可能雷大使的舞蹈風(fēng)格比較粗獷,在他看來不合詞的特性。他的本意是為秦觀與黃庭堅(jiān)打廣告,說只有這兩人是勝過唐人的“詞手”,與同列蘇門弟子不無關(guān)系,其實(shí)他的詞本位立場是隨大流,反而沒能體會夫子“以詩為詞”的深刻意義。

“以詩為詞”引起詞的音律問題。李清照的《詞論》批評晏殊、歐陽修與蘇軾:“學(xué)際天人,作為小歌詞,直如酌蠡水于大海,然皆句讀不茸之詩爾。”蘇軾固然才大氣盛,但不戴腳鐐跳舞顯不出真本事,所以他還是在寫詩。李清照把晏殊、歐陽修也算進(jìn)去,強(qiáng)調(diào)她的詞“別是一家”的觀點(diǎn),比陳師道還專業(yè)。也有人說蘇軾并非不懂音律,有一回酒酣之際,他自制曲調(diào)《陽關(guān)曲》高歌起來,所以“公非不能歌,但豪放,不喜裁剪以就聲律耳”(《歷代詩余》引晁以道語)。

陳師道的“以詩為詞”論引起蘇粉的憤慨。王從之《滹南詩話》說:“陳后山謂坡公以詩為詞,大是妄論。蓋詞與詩只一理。”近代陳廷焯《白雨齋詞話》說:“昔人謂東坡詞非正聲,此特拘于音調(diào)言之,而不究本原之所在,眼光如豆,不足與之辯也。”憤慨形見于辭。相似的說法有不少,大致上認(rèn)為古樂府就有長短句,詞曲是從詩派生出來的,沒必要詩詞分家。王灼《碧雞漫志》說:“東坡先生以文章余事作詩,溢而作詞曲,高處出神入天,平處尚臨鏡笑春,不顧儕輩。”意謂蘇軾對詩詞一視同仁,都是業(yè)余愛好,不那么認(rèn)真,但他是個天才,凡有所作都出手不凡,不在乎別人怎么看。又說:“東坡先生非心醉于音律者,偶爾作歌,指出向上一路,新天下耳目,弄筆者始知自振。”蘇軾不在乎音律,在他身上一切都自然天籟,說他“以詩為詞”,就好像說他太在乎,等于給天才打了折扣。

晚唐以來作家競相追求個人風(fēng)格,產(chǎn)生一種新的文學(xué)自覺。一方面開拓新的類型,如詞的興起;另一方面通過不同文類互相借鑒尋求創(chuàng)新之途。這也是文學(xué)傳統(tǒng)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。陳師道說“退之以文為詩,子瞻以詩為詞”,是挺有文學(xué)史眼光的。詞已經(jīng)成為專科,才會有“以詩為詞”的提法,就其一般意義而言,所謂“無意不可入,無事不可言”(劉熙載《藝概》)。這為抒情領(lǐng)域打開了新的表現(xiàn)空間,無疑有利于詞的發(fā)展,如果一味朝軟性抒情的路子走下去,就會越來越狹窄。有趣的是主張?jiān)娫~不分的,同樣在詞的發(fā)展語境中強(qiáng)調(diào)蘇軾的“橫放杰出”(晁無咎《復(fù)齋漫錄引》)的意義。胡寅《題酒邊詞》說:“柳耆卿后出,掩眾制而盡其妙,好之者以為不可復(fù)加。及眉山蘇氏,一洗綺羅香澤之態(tài),擺脫綢繆宛轉(zhuǎn)之度,使人登高望遠(yuǎn),舉首高歌,而逸懷浩氣超然乎塵垢之外,于是花間為皂隸,而柳氏為輿臺矣。”這種蘇詞高于溫庭筠、柳永詞作的看法本身就帶有偏見。

其實(shí)說蘇軾“向上一路”或者“橫放杰出”,倒不如說他是逆風(fēng)而行。這也是藝術(shù)創(chuàng)作的一條重要定律。清末梁啟超抱怨“詩之境界,被千余年來鸚鵡名士占盡”,自覺“過于尖刻”(《夏威夷游記》),不過歷史上像蘇軾那樣的確沒幾個,不光他才華洋溢,王鵬運(yùn)說:“寧止才華而已,其性情、其學(xué)問、其襟抱,舉非恒流所能夢見。詞家蘇、辛并稱,其實(shí)辛猶人境也,蘇其殆仙乎!”認(rèn)為辛棄疾是“人”,蘇東坡是“仙”(《半塘老人遺稿》)。不只是王鵬運(yùn),劉熙載也有“東坡詞具神仙之姿”的說法(《藝概》),與此相應(yīng)批評者以“清雄”“清麗”或“清空”等概括蘇詞的風(fēng)格,所謂“清”指蘇詞與抒情傳統(tǒng)的疏離而言,的確他的詞作體現(xiàn)各種與感情疏離的特征,對今天仍具啟示意義。

對于蘇軾天才的贊評,許昂霄說:“子瞻自評其文如萬斛泉源,不擇地皆可出,唯詞亦然。”(《詞綜偶評》)夏敬觀說:“東坡詞如春花散空,不著跡象。”(《手批東坡詞》)不過“萬斛泉源”“春花散空”可作另一種解讀,即隨意賦形,變化無端,含多種可能性,如《哨遍》一詞把陶淵明的《歸去來兮詞》“稍加檃栝,使就聲律”,這等于以賦為詞(龍榆生《東坡樂府箋》,上海古籍出版社2018年,頁165)。或如《戚氏》“詳敘穆天子、西王母事”(同上,頁298-299),等于以詞為小說。事實(shí)上詞為蘇軾提供了多方實(shí)驗(yàn)的空間。對于蘇詞說得極到位的是金代元好問:“東坡圣處,非有意于文字之為工,不得不然之為工也。坡以來,山谷、晁無咎、陳去非、辛幼安諸公,俱以歌詞取稱,吟詠情性,留連光景,清壯頓挫,能起人妙思,亦有語意拙直,不自緣飾,因病成妍者,皆自坡發(fā)之。”(《遺山文集》卷三十六)因?yàn)椴恢v究,無意中“不得不然”即合乎藝術(shù)規(guī)律的杰作,不然也會產(chǎn)生草率之作,為黃山谷等后學(xué)者樹立了壞榜樣。

眾所周知,到了南宋硬派詞風(fēng)一路飆發(fā),辛棄疾、葉夢得、陳與義、陸游、陳亮、楊萬里、張?jiān)獛帧埿⑾榈刃纬伞昂婪排伞标嚾荩K軾被尊為開山祖。與其說是蘇門弟子未能領(lǐng)會“以詩為詞”,毋寧說是時勢造英雄。在“靖康之恥”的刺激下,詞人們慷慨激昂為國吶喊。同時溫、柳以來“婉約”一派也代有新聲,由姜夔、周邦彥、李清照、吳文英等前后傳承,在個人小世界低回吟唱,在抒情領(lǐng)域中各顯身手。至清代,代表官方文藝觀的《四庫全書總目提要》不那么看得起詞人,比起寫詩作文的不止矮一截,而對詞史的評價(jià)卻能就事論事,說《東坡詞》:“詞自晚唐、五代以來,以清切婉麗為宗。至柳永而一變,如詩家之有白居易;至軾又一變,如詩家之有韓愈,遂開南宋辛棄疾等一派。尋源溯流,不能不謂之別格,然謂之不工則不可。故至今日,尚與《花間》一派并行,而不能偏廢。”持論中庸,擺平軟硬兩派,接過陳師道的話頭,措辭斟酌,把柳永比作白居易,又把蘇軾比作韓愈,隱含以詩為詞之意,最后表示不能說蘇、辛一派“不工”,畢竟屬于“別格”,還是肯定“清切婉麗為宗”。現(xiàn)在文學(xué)史上的宋詞論述基本上維持兩派平行的格局,雖然評判上仍有分別。

自我鏡像的虛構(gòu)

關(guān)于蘇軾作詞,最有趣的是俞文豹《吹劍錄》這一段了:

東坡在玉堂日,有幕士善歌,因問:“我詞何如耆卿?”對曰:“郎中詞,只好十七八女子,執(zhí)紅牙板,歌‘楊柳岸曉風(fēng)殘?jiān)?學(xué)士詞,須關(guān)西大漢,綽鐵板,唱‘大江東去。”為之絕倒。

“大江東去”即蘇軾的《念奴嬌》一詞,看來蘇軾確實(shí)有意和柳永比拼,幕士不說孰高孰低,各舉一首對比。“楊柳岸曉風(fēng)殘?jiān)隆敝噶赖拿鳌队炅剽彙贰Ec十七八女子相較,關(guān)西大漢的吃相不那么好看,似對蘇詞不合音律帶點(diǎn)戲謔。試想現(xiàn)場這一幕,可能“絕倒”的不僅是蘇軾。幕客挑中這一首搔到了癢處,它已膾炙人口,足與柳詞媲美。他有先見之明,仿佛看到今天的文學(xué)史,說蘇軾開啟了“豪放派”,以《念奴嬌》為冠。

這無疑是“以詩為詞”的絕佳例子。然而為什么?我們說一件事要知其然,更要知其所以然。胡云翼說:“蘇軾‘以詩為詞,不僅用某些詩的表現(xiàn)手法作詞,而且把詞看作和詩具有同樣的言志詠懷的作用。”(《宋詞選·前言》,上海古籍出版社1978年,頁10-11)“某些詩的表現(xiàn)手法”是什么呢?論者說蘇詞都有標(biāo)題,有的像一篇小序,即作詩的方法。這么說簡單而籠統(tǒng)。我們不妨作逆向式提問:蘇軾為何作了那么多詞?形式上詞給他帶來怎樣的創(chuàng)造靈感?有哪些表現(xiàn)手法是他的詩所不具備的?

嚴(yán)羽在《滄浪詩話》中說“以文字為詩,以才學(xué)為詩,以議論為詩”,那是對以黃庭堅(jiān)為首的江西詩派的批評,說是宋詩的特點(diǎn)也九不離十。郭紹虞說:“即東坡論詩亦未免此習(xí)。”(《滄浪詩話》,人民文學(xué)出版社1983年,頁26、頁34)正是在這樣的語言背景中,蘇軾挑戰(zhàn)溫、柳以來的詞風(fēng)。《念奴嬌》是蘇軾在元豐年間貶謫到黃州之后的作品,題作“赤壁懷古”,詞中有學(xué)問有議論尚屬表面,這是從詩里借來的歷史“懷古”題材,以前的詞人未曾寫過。蘇軾的創(chuàng)作新空間充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn),事實(shí)上既超越了詩歌的同類題材,在曲調(diào)上也自我作古。唐玄宗時一個叫“念奴”的歌手,“每執(zhí)板當(dāng)局,聲出朝霞之上”(王仁裕《開元天寶遺事》),曲名“念奴嬌”由此而來。龍榆生說:“此調(diào)音節(jié)高抗,英雄豪杰之士多喜用之”,并以蘇詞《念奴嬌》為標(biāo)本(《唐宋詞格律》,上海古籍出版社2010年,頁148)。蘇軾之前僅發(fā)現(xiàn)沈唐作過《念奴嬌》(唐圭璋《全宋詞》,中華書局1980年,頁171),屬時尚軟詞一路。的確是蘇軾使之成為一支高亢的曲調(diào)。

“大江東去,浪淘盡、千古風(fēng)流人物。”(《東坡樂府箋》,頁172-173)從前中學(xué)時代就讀到這首《念奴嬌》,蕩氣回腸至今難忘。這起首兩句便是俯瞰歷史、英雄豪杰的氣派。“故壘西邊,人道是、三國周郎赤壁”,指明地點(diǎn)。接著寫赤壁景色,“亂石崩云,驚濤裂岸”,動詞“崩”和“裂”凝練刻畫地理形勢,隱喻驚心動魄的歷史時刻。“卷起千堆雪”的景色意象明麗,猶如作者心潮澎湃,由是感嘆:“江山如畫,一時多少豪杰!”

下闋轉(zhuǎn)入心理想象,“遙想公瑾當(dāng)年”與上面“三國周郎赤壁”相呼應(yīng),其實(shí)是此詞核心,是縈繞于蘇軾心頭的主角。所謂“小喬初嫁了,雄姿英發(fā)”,據(jù)史傳周瑜長相俊秀,議論“英發(fā)”,二十四歲得到吳主孫權(quán)重用,臨敵拜將。大喬與小喬姊妹倆是吳國絕色美女,分別嫁給孫策與周瑜。這幅周瑜速寫,年輕才俊,江山美人,方是英雄本色,蘇軾的筆觸傾情而浪漫,也是他的理想人生的隱喻。接著“羽扇綸巾”指諸葛亮神機(jī)妙算,在赤壁以火攻戰(zhàn)勝曹軍,遂形成三國鼎立的局面。而“談笑間,強(qiáng)虜灰飛煙滅”,描繪這歷史對決的關(guān)鍵時刻,何等輕松瀟灑!其實(shí)在給周瑜補(bǔ)筆,諸葛亮更像個配角。最后“故國神游,多情應(yīng)笑我,早生華發(fā)。人間如夢,一尊還酹江月”。在歷史想象中醒來,覺得自己“多情”得可笑,周瑜在青春年少就建立了赫赫功業(yè),自己已未老先衰,頭上銀鬢星閃,還落到不堪落魄的境地。因此人生如夢,不如看開點(diǎn)。如此孤獨(dú)自憐,不妨斟一杯邀江月同醉吧。

關(guān)于三國的懷古名篇,杜甫的《蜀相》以“出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟”結(jié)尾,對于忠心報(bào)主、鞠躬盡瘁的諸葛亮深表悲嘆,令人唏噓。另一首杜牧的《赤壁》:“折戟沉沙鐵未銷,自將磨洗認(rèn)前朝。東風(fēng)不與周郎便,銅雀春深鎖二喬。”說周瑜運(yùn)氣好,火燒連營全靠東風(fēng),不然二喬為曹操所占有。雖是“謀事在人成事在天”的老生常談,只是扯上二喬,似憐香惜玉甚于江山,隱顯杜牧的風(fēng)流才情。蘇軾這首《念奴嬌》抒發(fā)時不我與、壯心消磨的喟嘆,以赤壁之鏡建構(gòu)自我形象層次曲折,難以豪放風(fēng)格來涵蓋。下闋從人物到場景,從沉醉于榮名與輝煌到失落的自省,如夢的頹唐反諷豪放的激情,而“小喬初嫁了”如靈光一現(xiàn),風(fēng)光無限,蘇軾難掩其兒女柔情。

當(dāng)他“遙想公瑾當(dāng)年”,該回想自己正是二十歲出頭金榜摘桂,得到文壇大佬歐陽修的賞識,在京中任職,抱負(fù)滿滿,“奮厲有當(dāng)世志”(蘇轍《東坡先生墓志銘》);然而短暫京官之后周轉(zhuǎn)各地,歷經(jīng)仁宗、英宗、神宗三朝,在新舊黨爭的政治旋渦中因生性耿直堅(jiān)持己見而備受打擊,元豐二年(1079)以毀謗朝廷罪被捕入獄,即震驚朝野的“烏臺詩案”,次年被遣往江西擔(dān)任黃州團(tuán)練副使,《念奴嬌》作于第三年,時年四十七歲。通過赤壁懷古回顧一生仕途,他覺得疲累、幻滅,其實(shí)被貶黃州是留官察看,還得處處小心。“多情”的自嘲中五味雜陳,無奈與憋屈的掙扎中浮現(xiàn)出一種新的人生觀,即不再執(zhí)著儒家的功業(yè)信條,不怨天尤人,也不悲觀自棄,而是做回自己,追求精神的自由,身處逆境也要活得樂觀瀟灑。如方家指出,在黃州的四五年間,蘇軾思想上發(fā)生轉(zhuǎn)折,愈受佛道的影響,這對他的內(nèi)心減壓與精神解脫起了很大作用。

今存蘇詩二千七百多首,詞三百多首。兩相比較的話,詞中的蘇軾是更為放松的。他以《念奴嬌》形塑了新的自我,體現(xiàn)了形式的創(chuàng)造性運(yùn)用。他的詩歌以寫實(shí)為基本特點(diǎn),緊扣時間、地點(diǎn)和人物,不是沒有想象,卻碎片似的夾雜在細(xì)節(jié)鋪陳與典故聯(lián)想中。對蘇軾而言,“以詩為詞”是辯證否定的藝術(shù)實(shí)踐,須遵守詞的形式,尋找有別于寫實(shí)的表現(xiàn)手法,當(dāng)然也須擺脫詩的種種成規(guī)。《念奴嬌》與流行音律不合,它仍是可歌的,為詞的目標(biāo)讀者而作。詞中完全沒有掉書袋或說理的習(xí)氣,周瑜、諸葛亮的形象及其三國歷史片段是通俗皆知的。關(guān)于赤壁之戰(zhàn)的發(fā)生地點(diǎn)至今未有定論,但蘇詞中的黃岡“赤鼻磯”與史實(shí)不合(參王水照《蘇軾選集》,上海古籍出版社1984年,頁292),所以“人道是”虛晃一槍,含隨俗色彩,卻由此發(fā)揮藝術(shù)想象。上闋寫景,下闋從“遙想”到“神游”,由實(shí)至虛,是虛寫手法。其實(shí)與《赤壁賦》中蘇子與客人游于赤壁的實(shí)寫相異,一開始“大江東去”就好似記憶屏幕上的景象。與詩歌的恣肆放縱的平鋪直敘或炫耀才學(xué)不同,在百字令的制約中嚴(yán)格遵循句式、段落與分闋的填詞要求,有條不紊地配置場景描繪與感情抒發(fā),如“一時多少豪杰”“人間如夢”的議論也恰到好處,使整個心理過程伴隨節(jié)奏的張力而展開,一氣呵成,遂使這首《念奴嬌》成為千古絕唱。

這首《念奴嬌》比一般“懷古”作品更為復(fù)雜,以周瑜為中心通過歷史事件與自然景色的結(jié)構(gòu)性描繪完成自我鏡像的建構(gòu),顯示一種想象虛構(gòu)的邏輯,這也是蘇軾對于詞的形式創(chuàng)造性運(yùn)用所致。以典型環(huán)境來烘托詩人心境,柳永是個高手,如《八聲甘州》中“漸霜風(fēng)凄緊,關(guān)河冷落,殘照當(dāng)樓”為蘇軾所欣賞,他說:“此語于詩句,不減唐人高處”,當(dāng)然他也會用唐人的尺度來看自己的詞作。這么說他對赤壁的景色描寫得益于柳永也不為過。有趣的是蘇門弟子的一次爭論:“晁無咎云:‘眉山公之詞短于情,蓋不更此境耳。陳后山曰:‘宋玉不識巫山神女,而能賦之,豈待更而后知,是直以公為不及于情也。嗚呼,風(fēng)韻如東坡而謂不及于情,可乎?”(王若虛《滹南遺老集》)晁無咎說蘇詞“短于情”,似道及其缺乏抒情的特質(zhì),而“不更此境”等于說蘇軾缺乏情商,大約蘇軾平時過于嚴(yán)肅。陳后山反駁說,宋玉描寫襄王“巫山云雨”,難道需要親身經(jīng)歷嗎?這種文學(xué)想象功能的認(rèn)識在今天是老生常談,不過也有人指出周瑜在二十四五歲時與小喬結(jié)褵,赤壁之戰(zhàn)是在十年之后,因此《念奴嬌》的描寫有違史實(shí)。這對蘇軾不是問題,就像對待赤壁是否真實(shí)一樣,詞的表現(xiàn)是更為自由的。

若把《念奴嬌》與蘇軾的前后《赤壁賦》一起讀,是很有意思的。前赤壁賦中對于“橫槊賦詩,固一世之雄”的曹操,蘇軾發(fā)了一通超然物外的議論,認(rèn)為天地自有其盈虛消長之理,所謂“物各有主”,人生在世不必強(qiáng)求,而須珍惜眼前美好。后赤壁賦則與歷史無關(guān),寫蘇軾與客人攜酒與魚來到赤壁之下,享受江月光景之樂。最后蘇軾在孤舟中見到一只鶴橫江而來,“翅如車輪,玄裳縞衣,戛然長鳴”,飛快掠過,又夢見騎鶴的道士,與之打躬作揖,奇趣橫生,完全憑意象傳達(dá)樂觀豁達(dá)的美善境界。把文章與詞作合起來看,可從各個側(cè)面看到蘇軾的超脫心態(tài),不禁想起他的著名的《題西林壁》一詩:“橫看成嶺側(cè)成峰,遠(yuǎn)近高低各不同。不識廬山真面目,只緣身在此山中。”蘇軾就是這樣一位多方位創(chuàng)意的奇才,這里也有人生的啟示,凡事能跳開一步看便能聰明許多。

蘇軾在黃州作的另一首詞《卜算子·黃州定慧院寓居作》,是他初抵黃州寄寓在定慧(一作惠)院所作,也是自我形象的建構(gòu),其手法比《念奴嬌》更為復(fù)雜精巧,詞曰:

缺月掛疏桐,漏斷人初靜。誰見幽人獨(dú)往來,縹緲孤鴻影。

驚起卻回頭,有恨無人省。揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。

(《東坡樂府箋》,頁191)

可資參照的有《定慧院寓居月夜偶出》詩兩首(《蘇軾詩集》,中華書局1982年,頁1032-1034),以“幽人無事不出門,偶逐東風(fēng)轉(zhuǎn)良夜”開頭,描寫謫居的孤獨(dú)心境,如“飲中真味老更濃,醉里狂言醒可怕”之句,自我解嘲又戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢;或“少年辛苦真食蓼,老境安閑如啖蔗”,機(jī)智運(yùn)用杜甫和白居易詩中典故,也是宋詩特色。此兩詩寫月夜所見所思,夾敘夾議,實(shí)景實(shí)寫。而這首《卜算子》同是定慧院的月夜,與詩的實(shí)寫相對,“誰見幽人獨(dú)往來,縹緲孤鴻影”,如驚鴻隱現(xiàn),身段境界全然不同,卻是一篇虛構(gòu)自我鏡像的杰作。“幽人”向來指隱士,而蘇軾是戴罪之身,生活在幽暗若滅之中,或取《易經(jīng)》中“履道坦坦,幽人貞吉”之意,表達(dá)心地坦蕩、孤傲不屈的心態(tài)。黃庭堅(jiān)評曰:“語意高妙,似非喫煙火食人語。”(《山谷題跋》)詞中重復(fù)凄冷與孤寂的環(huán)境和意象,凸顯詞人遠(yuǎn)離塵世孤高清絕的人格,然說不食煙火則不盡然,“有恨”透露出“幽人”墜入人生低谷的深刻痛苦,而“揀盡”“不肯”也是不甘屈服的強(qiáng)烈姿態(tài)。但黃庭堅(jiān)的觀點(diǎn)不乏同調(diào),如劉熙載也說:“東坡詞具神仙出世之姿。”(《藝概》)王鵬運(yùn)說:“蘇其殆仙乎!”(《半塘未刊稿》)似乎都在強(qiáng)調(diào)蘇軾超脫的人格,與他受佛道思想的影響不無關(guān)系,卻在美學(xué)上涉及蘇詞與抒情傳統(tǒng)的關(guān)系。既然以反撥溫、柳以來的“艷詞”路子為出發(fā)點(diǎn),那么創(chuàng)作實(shí)踐中如何做到與情的疏隔?

不恨此花飛盡,恨西園,落紅難綴。曉來雨過,遺蹤何在?一池萍碎。春色三分,二分塵土,一分流水。細(xì)看來,不是楊花,點(diǎn)點(diǎn)是離人淚。

(《東坡樂府箋》,頁246-247)

元祐初數(shù)年間蘇軾在京師任翰林學(xué)士,乃其黃州之后最為愜意之時。有同僚章質(zhì)夫作《水龍吟·楊花詞》,傳聞一時,蘇軾作詞和之。楊花即柳絮,一般比作妓女。章詞以“燕忙鶯懶芳?xì)垼躺狭h墜”開始,寫楊花飄散在深鎖庭院與珠簾繡閣,沾綴在佳人的春衣與床上,寫得精工巧織,最后“望章臺路杳,金鞍游蕩,有盈盈淚”,方指涉妓女,似被王孫公子拋棄而淚目盈眶,與前面客觀描繪楊花并無內(nèi)在聯(lián)系。蘇詞一開始“似花還似非花,也無人惜從教墜”,就把楊花比作妓女,看似像花,以花喻美人,但楊花又不是花,即指妓女的低微身份,她們墜落也無人可惜。唐圭璋說,“全篇皆從一‘惜字生發(fā)”(《唐宋詞簡釋》,頁91),說得甚是,作者一開始即表明其同情的姿態(tài)。接著“拋家傍路”,仍以第三者角度描寫楊花無家可歸,飄零路陌,而“思量卻是,無情有思”巧妙地把對象轉(zhuǎn)為“有思”之物。章詞這一句“輕飛亂舞,點(diǎn)畫青林,全無才思”,視楊花為死物,而蘇軾則賦予其生命,與原詞天壤之別。我們看到作者的聲口、視點(diǎn)與描寫對象的微妙互動。“縈損柔腸,困酣嬌眼,欲開還閉”,描畫得如此活靈,已是運(yùn)用擬人化手法,幾乎與楊花融為一體,而“夢隨風(fēng)萬里,尋郎去處”點(diǎn)出“閨怨”主題,對于原詞也是重要改造,此時讀者也深受感染,如隨女子“尋郎”而去,卻“又還被,鶯呼起”,如夢驚醒而無限惆悵幽怨。

下闋,作者利用詞的分段形式另辟時空,讀者的視線突然落到“西園”而見一片“落紅”,“不恨”與“恨”發(fā)自作者的深情感嘆,其感情的切入與轉(zhuǎn)移,不止對楊花,更對暮春“落紅”的普遍命運(yùn)表示憐惜之情。“曉來雨過”之后“一池萍碎”是又一幅時空寫景的拼貼鏡頭,“遺蹤何在”如作者的畫外音,進(jìn)一步追蹤花的飄落,觸及死亡的母題。“春色三分,二分塵土,一分流水”,讓人直接聽到作者的議論,等于是理性概括,意謂人間的美好春天,如依照三分法,兩分是塵土,一分是流水。這么看令人沮喪,春天尚且如此,人生苦短情何以堪!最后“細(xì)看來,不是楊花,點(diǎn)點(diǎn)是離人淚”,還是歸結(jié)為楊花的離情之苦。

“和韻”之作具應(yīng)酬性質(zhì),通常不會成為佳作,但這首《永遇樂》卻讓人驚艷不已。如張炎不主張作詞和韻,尤其原詞是仄聲險(xiǎn)韻,若勉強(qiáng)湊韻是“徒費(fèi)苦思”,而東坡此詞“機(jī)鋒相摩,起句便讓東坡出一頭地,后片愈出愈奇,真是壓倒千古”(《詞源》)。王國維也指出這比原作更像原創(chuàng),又說:“詠物詞,自以東坡《水龍吟》為最工。”(《人間詞話》)在藝術(shù)上批評最富灼見的是劉熙載:“起調(diào)‘似花還似非花,此句可作全詞評語,蓋不即不離也。”(《藝概》)的確,“不即不離”也是我想說的,可代表蘇詞的一個重要特征,即有節(jié)制地抒情。從今天眼光看,讀到那些濫情、肉麻或俗套的抒情表現(xiàn)就會起雞皮疙瘩頭皮發(fā)麻,這幾乎是區(qū)別古典與現(xiàn)代的分界。蘇軾這首《水龍吟》表達(dá)了對于女子不幸命運(yùn)的深刻同情,在抒情、寫景與議論之間穿梭、把握節(jié)奏,潛入對象內(nèi)心又保持距離,展示其對人情世界的俯瞰與洞察及作品的多重內(nèi)涵,體現(xiàn)了一種人性的高度。某種意義上作者自己也經(jīng)歷了像楊花一樣脆弱的生命,如對三分春色的概括,那份悲觀讓我們聯(lián)系到蘇軾在政治上的挫敗與幻滅。事實(shí)上在元祐初數(shù)年他在政治上達(dá)至巔峰之后,又遭貶謫到邊遠(yuǎn)的惠州,其后又至更遠(yuǎn)的南海儋州,他的人生也差不多到了盡頭。