第一人稱代詞WE及其搭配與國家形象的建構

——以中美國家領導人聯大演講為例

尚喜梅

(長治學院 外語系,山西 長治 046011)

國家形象是外部和內部公眾對某國的總體判斷和社會評價[1]。一國的國家形象,尤其是國際形象與該國的國際地位和長遠發展息息相關。2016—2017年中國國家形象全球調查報告顯示,中國的國際整體形象近5年來穩中有升,但由于我國自身對外話語體系建設不足,西方發達國家民眾對我國的了解程度有所下滑,部分民眾對中國仍持有負面印象。因此,要想提升中國國際形象和地位,當務之急要先讓國外受眾先聽得清、聽得懂、聽得進中國故事和中國聲音,這就要求我們必須在研究國外受眾的語言表達和思維習慣上下功夫,在了解世界各國的國家話語體系及其特點上下功夫,這樣才能使對外話語成功完成塑造良好國家形象的使命[2]。

國家領導人在聯合國一般性辯論上的講話屬于典型的政治語篇,因為他們的演講不僅代表本國的政治立場和觀點、傳播本國的價值觀和國家形象,同時也能夠影響和重塑話語接受方對本國國家形象的認知,所以成為近年來話語分析領域研究的焦點之一。目前,已有部分研究以定位理論、占位三角理論和框架整合理論等為理論基礎,分析了聯大演講語篇中的高頻詞、人稱指示語和評價詞匯、人稱代詞“我們”等在國家形象建構中的作用[3-10]。但是,這些研究大多是以單個語篇為研究對象的定性分析,極少有研究采用定性和定量相結合的分析方法,分析演講者如何通過人稱代詞WE與具體語義配置模型的有規律搭配來建構國家形象。本文以中美國家領導人2009—2018年間的聯大演講語篇為語料,自建小型語料庫,采用定性和定量分析相結合的方法,以系統功能語言學的及物性理論為基本理論框架,借鑒語用學、語義學、心理學和認知語言學等相關理論和觀點,以人稱代詞WE為節點詞,對比分析人稱代詞WE的使用頻率和分布特點,以及人稱代詞WE如何通過與不同心理過程動詞的配置來建構國家形象。

一、理論基礎

在系統功能語言學中,及物性系統把人類經驗世界釋解為一組易操作的過程[11],即物質、心理、關系、行為、言語和存在六大過程,各過程都通過獨特的語義配置模型再現人類經驗世界。在每一種語義配置模型中,參與者和過程本身都是不可或缺的成分。其中,心理過程用以釋解人類的內部經驗世界,表達說話者的認知、主觀感受、情感和態度等。在政治語篇中,當實現心理過程本身的心理動詞與作為感知參與者的第一人稱復數WE搭配出現時,不僅表示說話者本人,也表示其所代表的政治機構、群體、組織和政府等所做出的認知、情感和社會承諾[12],具有形象建構功能,顧成為本文分析的焦點。

(一)心理過程本身

心理過程的基本語義配置模型是【感知者+過程+現象】。依據現象性、過程本身的方向性、極差性、感知潛在性和情態隱喻性,心理過程又可進一步分為感知心理過程、認知心理過程、意愿心理過程和情緒心理過程四類[13]。

感知心理過程主要由see,hear,feel,smell,taste和notice等表征說話者的感官體驗的感知類動詞來實現,具體分為“視覺”和“非視覺”兩種。其中,視覺感知心理過程動詞指純直觀的認知行為,具有當場和當時的當下性核心特征。

認知心理過程反映人類的認知活動,由think,believe,know,forget等動詞來實現,表達說話者對命題的態度,是一種主觀化手段。雖然認知心理過程動詞本身沒有消極和積極之分,基本上都是中性詞,但可以根據說話者對命題真值的認定,分為敘實、非敘實和反敘實動詞三類。敘實認知動詞能預設其賓語小句為真,非敘實認知動詞不能預設其賓語小句為真,反敘實認知動詞預設其賓語小句為假[14-15]。非敘實認知動詞表達說話者對其所表述內容的不確定和情態責任,有時候它也發揮語用作用——表示禮貌、逃避責任、謙遜和猶豫等。敘實認知動詞表征說話者所表述命題為真,恰當使用敘實認知動詞會有效提高說話者的可信度,以及其所表述的內容的可靠性和置信度。

意愿心理過程表征參與者做某事的主觀愿望和心愿,具有非現實性,主要由want,wish,hope,agree,disagree和resist等動詞來實現。

情緒心理過程表征參與者在認知客觀事物時所產生的喜愛、討厭、憎惡等主觀心理體驗過程。由于意愿心理過程和情緒心理過程都表征感知參與者對被感知現象的態度,具有評價色彩,因此都具有肯定和否定、消極和積極之分。

(二)心理過程參與者

參與者和過程本身一樣重要,都是心理過程不可或缺的要素。在心理過程中,心理動詞必須與隱性或顯性參與者搭配出現才能表征完整的心理過程。第一人稱復數代詞WE為感知參與者,與特定的心理過程動詞搭配出現能夠表達感知參與者對被感知現象所持有的認知、主觀感受、情感和態度等。另外,人稱代詞具有語言普遍性,其基本用法是替代人或事物,指稱明確的所指對象[16]。但在實際言語交際中由于受具體交際語境、主體、目的和文化差異等各因素的制約,人稱代詞的使用經常會出現偏離和變異的情況[17-20]。而且,在言語交際中,人稱代詞的偏離和變異使用往往服務于特定的目的,滲透著說話者的主觀立場、社會態度、心理認知以及說話者和聽話者之間的親疏和權勢關系等[21]。

因此,人稱代詞不僅僅是語法學、語用學和社會學等學科長期關注的焦點,也是政治家在演講過程中經常使用的一種話語策略。例如,政治演說家經常使用人稱代詞來達到接受、拒絕、規避,為某一政治行為承擔直接責任的目的,或把人稱代詞作為識別同盟和對手的重要語言手段,尤其是第一人稱復數代詞WE,因其強大的指稱不確定性和語義模糊性,成為政治家為達到既定政治演講目的而經常采用的修辭手段[22]。政治家不僅可以用WE來指稱自我及自己所代表的政黨、機構、政府和人民,區別自我與他者[23],表達執政領導能力、群體身份和權勢等同關系等[24],還可以用來建構自我形象[25]。

(三)過程與參與者的搭配

過程與參與者搭配是指:“某類詞或某種結構如果以一種不同尋常或引人注目的頻率在文中反復出現,定會起到積累性的作用,產生一種突出效果。”[26]在政治演講語篇中,特定節點詞和其搭配詞的反復出現,能夠體現說話者的態度和動機以及說話者對語篇意義的選擇。另外,從心理學角度來看,某類詞或某種結構的反復出現,會使接收者易于在同一刺激物的反復刺激下形成大腦皮層最適宜興奮灶,產生對接受文本的不隨意注意,從而加深對表達者所建構的修辭文本的印象和理解,達成與表達者之間的情感思想共鳴[27]。

“選擇即意義”或“意義就是選擇”[28]是Halliday系統功能語言學的核心思想。語言使用者在言語交際過程中對所使用語言所進行的每一次選擇都是對意義的選擇,且意義具有不確定性,能指和所指之間不存在一一對應的關系,語言不是被動地反映現實,而是主動地建構現實[29-30]。中美國家領導人聯大演講中對人稱代詞WE及其與心理過程類型和具體心理過程動詞搭配的選擇也不例外。

因此,在政治演講語篇中,特定詞匯搭配行為的反復出現,可以潛移默化地塑造著該國的國家形象,而且由于受文化差異的影響,同一節點詞在不同文化中的習慣性搭配會有所不同[31],自然所建構出來的國家形象也會不同。為避免因文化差異而導致的詞匯搭配行為的不同,所帶來的西方接收者對我國國家形象的誤解,對中美國家領導人政治演講語篇中的詞匯搭配行為進行對比分析就顯得頗為重要。另外,在系統功能語言學中,過程本身是小句的核心成分,不可或缺。因此,對節點詞人稱代詞WE的國家形象建構功能的考察必須考慮與其搭配共現的過程動詞。

二、研究設計

本研究以中美國家領導人在聯大一般性辯論上的演講為例,主要考察國際政治演講語篇中的第一人稱代詞WE及其與不同類型的心理過程動詞的搭配,在國家形象建構過程中的作用。具體研究語料選擇和研究方法與步驟如下。

(一)研究語料

本研究使用自建的小型語料庫,所用語料來自聯合國官方網站上對中美兩國從2009年到2018年來連續10年的一般性辯論的公布,共20篇。其中,美國國家領導人聯大演講英語原文語料10篇,共47 030字/詞;中國國家領導人聯大演講英語譯文語料10篇,共22 597字/詞。雖然兩個語料庫庫容大小不一(形符總數不同),但體裁、話題、文件數量和時間跨度一致,且文本均具有代表性。本研究以每千詞為單位,采用詞頻統計分析,因此具有可比性。

(二)研究方法與步驟

受語料自身體裁和題材所限,在所用語料中,WE分別指本國政府或本國政府和本國人民,本國政府和聯合國其他所有成員國,以及本國政府和聯合國個別成員國。

本研究將語料中所涉及WE分為了三類:WE1為外排型,指政治演講者所代表的本國政府、機構和群體;WE2為半包型,指政治演講者所代表的本國政府及其臨時同盟國;WE3為內包型,不僅包括政治演講家本人及其所代表的政府、機構和群體,還包括與會聯合國所有成員國領導人以及他們各自所代表的政府、機構和群體。

在確定了WE的分類的基礎上,首先,本研究對語料中出現的WE依次進行手工標注,排除轉引和例句中不屬于演講者自己的話語中所使用的WE。然后,借助系統功能語言學家韓禮德的及物性理論,將語料中包含WE的心理過程小句分為認知、感知、意愿和情緒心理過程四類并進行手工標注。最后,使用AntConc3.5.7的Concordance功能,檢索WE及與其搭配的心理過程動詞的原始頻次,對使用頻率和分布進行統計,并結合社會文化語境相關知識,分析WE和與其搭配出現的心理過程動詞的國家形象建構功能。

三、研究結果

通過使用AntConc3.5.7的Word List檢索功能,對兩個語料庫進行檢索發現,在中美兩個語料庫中,第一人稱代詞復數WE均為高頻詞,分別出現了942次和286次,排在第9位和第6位,這與前人的研究結果完全吻合,符合政治演講語篇的語言特征。

進一步使用Concordance檢索功能發現,在兩個語料中,半包型WE2出現的頻率都非常低,在中國英文譯文語料中,外排型WE1和內包型WE3基本均勻分布,而美國英文原文語料中外排型WE1幾乎是內包型WE3數量的兩倍。

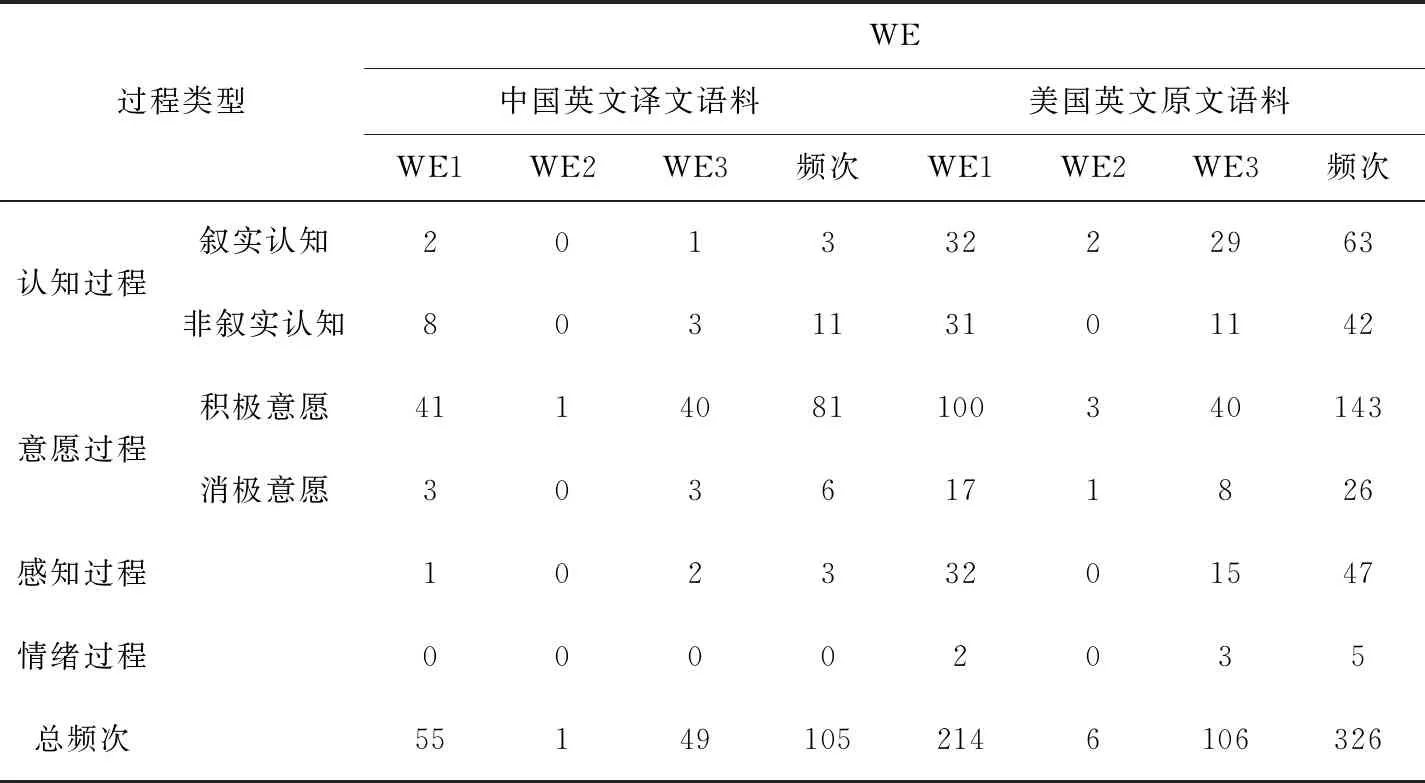

另外,在美國英文原文語料中與心理過程共現的WE共有326個,占WE過程總數的34.60%;在中國英文譯文語料中與心理過程共現的WE共有105個,占WE過程總數的36.71%。具體分布如表1所示。

表1 中美聯大演講中WE與心理過程動詞的搭配及分布

由于聯大政治演講屬于非常正式的文體,因此在所用語料中情緒心理過程出現頻次極少,故不作為本研究的對象。

另外,由于各國領導人在聯大做政治演講的主要目的,是代表本國政府和人民就相關國際政治議題闡明本國的政治立場和觀點,傳播本國的價值觀,發出呼吁和倡議,引起情感共鳴,影響和重塑受眾對本國國家形象的認知,因而WE2在兩個語料中出現的都很少,顧在下文不再做詳細分析和討論。

四、討 論

聯大一般性辯論屬于典型的國際多邊外交演講,其主要任務之一就是要輸出價值觀、傳播政治主張、博得信任和好感、引起受眾情感共鳴,使受眾不僅能夠聽懂和認可其觀點和主張,還能夠對受眾施加影響,使受眾在接收到信息之后能夠完成某種行為或采取某種行動。各國領導人在政治演講語篇的語言選擇上都謹慎行事,盡量做到既要能代表國家和政府表達對當下國際議題的立場和觀點,并引起受眾的情感共鳴,又盡量避免因太過主觀而削弱表述內容的可信度。因此,【WE+意愿心理過程】在中美聯大演講兩個語料中出現的頻率最高,其次為【WE+認知心理過程】和【WE+感知心理過程】。由于【WE+情緒心理過程】出現頻次極少,顧本文不再做具體討論。

(一)【WE+意愿心理過程】

【WE+意愿心理過程]】的語義配置模型明晰表達政治演講家想做某事的愿望和對受眾的承諾,突顯政治演講家真誠可信的態度和果斷行事的執政領導能力[20]。因此,在政治演講語篇中,政治家為避免把自己卷入因不能兌現某種承諾,而使自己處于不利境地的危險會盡量避開【WE+意愿心理過程】語義配置模型的使用。

然而,在本研究的中國英文譯文語料中,【WE+意愿心理過程】語義配置模型的使用頻次顯著高于【WE+認知心理過程】語義配置模型,占到總數的83.8%,且幾乎全部表達積極意愿。例如,hope一詞在該語料中為出現頻次最高的心理動詞。通過AntConc3.5.7的Concordance檢索工具對hope進行檢索,并結合語境對索引行進行逐一分析發現,hope一詞僅與外排型WE1搭配出現,與該語義配置模型共現最多的詞為political dialogue,negotiation,consultation,settle differences, peace和diversity,這種用法成功刻畫出了中國政府一貫恪守的求同存異、和平共處、和而不同的特色外交思想以及其渴望和平的強烈愿望和信心。與中國英文譯文語料一樣,美國英文原文語料中也使用了大量表達積極意愿的心理過程動詞,這表明對美好事物的追求和向往是人類的共同夙愿。但兩者不同的是。

第一,在美國英文原文語料中,出現最多的表達積極意愿的動詞是support,同時還使用了大量表達否定和消極意愿的心理過程動詞,如WE1+reject/deny/resist/don’t allow和WE3+disagree/don’t bear等搭配模式。這種積極與消極,肯定與否定意愿心理動詞并存的現象是美國在外交上采取非此即彼的二元對立思想的完美體現。美國與其他各國之間要么是朋友,要么是敵人,不存在中間狀態。

第二,兩個語料在與意愿心理過程動詞進行搭配的WE的類型選擇上也有所不同。在中國英文譯文語料中,所用外排型WE1和內包型WE3的比例相同;而在美國英文原文語料中,外排型WE1出現的頻次是內包型WE3的2倍左右,這不僅充分展現了作為行為主體的美國政治演講者的主觀意愿和選擇,也體現了美國的個性自由思想和排他性思維。

第三,在兩個語料中,【WE3+意愿心理過程動詞】語義配置模型都與情態動詞搭配出現,表達責任和義務,但兩個語料對情態動詞的具體選擇卻明顯不同。中國英文譯文語料傾向選擇與should搭配出現, 美國英文原文語料則傾向選擇must和have to。在表達道義情態時,should的情態值低于 must和have to,主要表達建議,must和have to表示強制性和必要性,義務施加者往往是有權威的個體或組織。因此,美國英文原文語料的情態動詞的選擇,完全與美國一貫扮演的世界領導者的角色相吻合,借此美國被塑造成上帝的選民,負有拯救全世界的責任和義務,企圖按美國的構想塑造全世界。兩者相比之下,中國英文譯文語料通過選擇【WE3+should+意愿心理過程動詞】語義配置模型則傳遞著“己所不欲,勿施于人”和“己欲立而立人,己欲達而達人”的以“仁”為核心價值的立場。

(二)【WE+認知心理過程】

認知心理過程主要比較客觀地反映人類的認知活動,認知心理過程本身主要由認知動詞來實現。然而,經過認真對比分析之后,我們發現兩個語料在認知心理過程動詞的使用上卻存在較大的差異。

第一,所用認知心理過程動詞數量懸殊較大。中國聯大英文譯文語料中與WE搭配出現的認知心理過程動詞只有14個,其中believe一詞出現了8次,acknowledge,be aware of, realize和think等各出現了一次;美國聯大語料中與WE搭配出現的認知心理過程動詞有105個,其中出現頻率較高的有believe(20),know(14),recognize(6),understand(5),realize(4)等。

第二,雖然由于受語料的特殊性所限,反敘實型認知心理動詞在兩個語料中都沒有出現,但所用認知心理過程動詞在敘實性分布上還是有著較大的差異。在中國英文譯文語料中,與WE搭配出現的14個認知心理過程動詞中只有3個為敘實型;而在美國英文原文語料中,與WE搭配出現的105個認知心理過程動詞則有63個為敘實型,遠遠超過了在中國英文譯文語料中所占的比例。不過,兩者在非敘實型認知心理過程動詞的選擇上都傾向高確信度詞。

第三,認知心理動詞表達說話者的主觀感受和態度[12][25]。在政治語篇中,當認知心理動詞與第一人稱復數WE搭配出現時不僅表示說話者本人,也表示其所代表的政治機構、群體、組織和政府等所做出的認知、情感和社會承諾[12]。與中國英文譯文語料相比,美國英文原文語料中【WE1+敘實型/高確信度認知心理動詞】的搭配模式數量顯著。這種搭配模式表明說話者對命題的正確性負有全部責任/較大責任,恰當使用這種搭配模式可以幫助政治演講者把其所代表的政府建構成堅定果斷、敢于擔當、負責任、具權威性的大國形象,但過度使用(尤其是與內包型WE3頻繁搭配出現)則也有可能會被別有用心的政治家當作將自己的意志強加給他人的工具,無形中帶來疏遠與受眾的心理距離的風險。這樣就不僅不會引起受眾的共鳴,反而還有可能會使受眾產生反感,適得其反。

第四,高確信度的非敘實型認知心理過程動詞不能預設其賓語小句為真,與敘實型認知心理過程動詞相比認識承諾相對弱一些,情感承諾更強一些,頻繁與第一人稱復數代詞WE搭配出現,有可能會使受眾認為說話者及其所代表的機構、群體或政府等不夠務實,比較自我。在美國英文原文語料中這種搭配模式的大量出現與其崇尚個人主義的價值觀有著潛移默化的關系。

(三)【WE+感知心理過程】

感知心理過程動詞表征說話者的感官體驗,分為“視覺”和“非視覺”兩種,主要由“看見”“聽見”“聞到”“感到”等感官動詞來實現。因感知心理過程動詞,尤其是視覺感官動詞,指純直觀的認知行為,具有當場和當時的當下性的核心特征,與第一人稱代詞WE搭配出現,可以營造出受眾直接參與過程并獲取第一手信息的親身經歷,有利于加強受眾和信息來源之間的關聯性,增強說話者和受眾的親和力,并有效提高信息的客觀性、真實性、可信度和可及性。因此,該語義配置模式具有強大的勸說功能,成為政治演講語篇中經常使用的一種勸說修辭策略。當然,當命題信息本身缺乏客觀性和共享性,不能為受眾直接所及時,大量使用主觀性及強的感知心理過程動詞會大大削弱信息的可信度和可靠性,這樣不僅不會引起受眾的共鳴,反而因其強烈的主觀強加性使受眾產生反感心理,主動疏遠與說話者的關系。這在我們所選取的美國英文原文語料中也找到了強有力的證明。在該語料中,僅視覺動詞see一詞就出現了44頻次,且與WE1搭配出現的有32頻次。而在中國英文譯文語料中與WE搭配出現的see一詞僅有3次。

五、結 語

本研究基于自建的小型語料庫,首先,主要考察了國際政治演講語篇中的第一人稱代詞WE及其與不同類型的心理過程動詞的搭配,在國家形象建構過程中的作用。研究表明,在國際政治演講語篇中,演講者通過恰當使用第一人稱代詞WE的外排型用法與敘實認知心理動詞和感知心理動詞的搭配形式,有助于把國家塑造成客觀公正、堅定果斷、敢于負責、勇于承擔、具有權威的負責任大國形象,但過度使用則有可能適得其反,不僅會疏遠演講者和受眾的心理距離,還有損演講者所代表的政府或國家的正面形象的建構;其次,內包型第一人稱代詞WE與積極意愿心理動詞的搭配不僅可以拉近演講者和受眾之間的距離,還有利于拉近本國與他國之間的距離,將國家建構為積極、正面、有能力、值得信賴且負責任的大國形象。最后,語言在構建國家形象和社會現實的同時,不可避免也受到本國的價值觀和民族精神等因素的制約。因此,在國際政治演講中,演講者一方面要充分考慮受眾的社會文化和價值觀等因素,以使自己的聲音能夠真正被聽到、聽清并聽懂;另一方面又要考慮如何在照顧到國外受眾的接受性的同時能夠最大限度地將本國的價值觀和國際政治立場和觀點正確高效地傳播出去,不僅要能夠引其國外受眾的情感共鳴還要能夠使國外受眾在接收到信息之后愿意積極主動地去實施和完成相關的行為。