超現實主義運動的女性主義轉向

黃丹璐

摘 要:超現實主義運動在1925后進入其發展的黃金階段,在催生許多優秀男性藝術家的同時,也將超現實主義的創作思路固定在男性視角中。二戰后,一批女性超現實主義者在運動提供的哺育環境中逐漸成長,她們反思前期超現實主義的創作,探索著屬于女性的超現實主義藝術語言。萊奧諾拉·卡琳頓是其中的代表,她的創作生涯是超現實主義的女性主義轉向這一過程的縮影。

關鍵詞:超現實主義 現代藝術 女性主義 卡琳頓

一、 前期超現實主義的男性視角

超現實主義運動是最早也是最為認可女性地位的現代藝術運動之一。早在1920年代的創作實驗中便可見到加拉·達利及李·米勒等人的身影。在三十年代,女性主要以藝術家的模特和繆斯身份對運動施加影響,她們是“女襄助者”(femme inspiratrice){1}。這種男性為中心,女性為附屬之性別關系的形成與超現實主義的文化背景息息相關。

興起于1919年的超現實主義深受當時蓬勃發展的動力心理學和唯靈運動影響。動力心理學源頭可追溯至18世紀的動物磁性學,經西奧多·弗盧努瓦和皮埃·雅內等人的先后推動成形,又在弗洛伊德時代發展至頂峰。唯靈運動的源頭亦可追溯到動物磁性學。19世紀末20世紀初,人們對心理現象的迷信被廣播電話等新興技術的快速發展放大,引發廣泛的唯靈論活動和對心靈創造力的豐富想象。兩場運動的共同特點是對女性心理的特殊認識。弗式精神分析視歇斯底里為女性化的病癥。而擁有神秘力量的靈媒也多是女性,其所謂力量往往是精神疾病的產物。瘋子,靈媒與女性這三重身份在千絲萬縷的聯系中重合。

超現實主義領軍人物布勒東、恩斯特和馬松等人大多有精神醫學教育背景并對唯靈論非常了解,在此兩類思潮影響下對女性身心充滿興趣。他們將女性的歇斯底里頌為“一種彼此的誘惑…一種至高的表達方式(a mutual seduction…and a supreme means of expression)”{2},稱靈媒女子是 “自動創造性機器(creative automaton)”{3}。在這一浪漫化的想象中,女性又被賦予“超現實存在”這第四重身份,成為將男性藝術家帶往愛與夢境的繆斯。

1929年《超現實主義革命》封面圖(圖1)是這種性別關系的具象化。這張蒙太奇拼貼由兩部分組成:中間是雷尼·馬格利特的裸女油畫,周圍繞著一圈男性藝術家的閉眼頭部特寫。這副作品似乎在形式上模仿一場降神會:參與者繞桌而坐,女性靈媒在中間主持儀式,引導與會者進入充滿想象力的沉眠。波德萊爾的話被用來為此圖作注:“女人的存在將最好的暗與最好的光投入我們的夢境”{4}。隨圖揭露的是這樣事實:在運動前期,潛意識,夢境和性本能被視為靈感源泉,而女性則是將男性藝術家與源泉相連接的重要媒介。一如布勒東所說:“……因為我認識你,它才為我打開了這無邊的草地。”{5}恩斯特,馬松,曼·雷還有貝爾默等人為此創造出的眾多“機械女人”,“無頭娃娃”,“孩童女性”及“沉默繆斯”形象,也成為該階段最具代表性的超現實女性符號。

但正如波伏娃指出的,這些超現實女性“……是真、美、詩,她是一切:一切再次處于‘他者的形式之下,唯獨排除了她自己”{6}。男性視角的蔓延帶來女性話語的缺位,這也是前期超現實主義承受著性別主義譴責的原因。

二、卡琳頓與女性主義轉向的開始

1925年后超現實主義步入發展的黃金時期。除1929年《第二次超現實主義宣言》外,該時期另一篇重要文獻是布勒東1933年的《自動信息》。布勒東在文中重新討論“自動主義”的概念,將所有能排除理性干擾進行創作的人都定義為自動主義者,從而將瘋子,靈媒,孩童和原始人等都被囊括在超現實主義者的范圍內。{7}超現實主義的范疇由此被拓展到弗氏理論之外,并納入更豐富的內涵和背景。使其不僅成為域外藝術的先聲,更從另一角度承認女性的藝術地位。而運動早期極其重要的“自動主義”也隨之逐漸被奇妙(marvellous)這一新的形而上概念取代,“謎樣女子”(enigmatic woman)則是展現這一追求的重要隱喻。{8}

也是1933這一年起,女性開始更廣泛地參與到運動中。1935年時各種團體展出中已能看到她們的身影。盛期超現實主義是男性的俱樂部,但也為女性藝術家的誕生提供了最初的哺育環境,讓她們得以擺脫社會家庭的禁錮,找到創作靈感和展出機會,這一切都為她們在運動衰退期的地位提升提供了條件。{9}卡琳頓是三四十年代參與運動的女性藝術家典型,但她在女性主義政治意識方面的追求又使她成為其中最為獨特的一位。{10}她的創作歷程是超現實主義運動女性主義轉向這一過程的縮影。

1917年,卡琳頓出生在一個富裕虔誠的中產階級天主教家庭。她在叛逆的青春期被超現實主義的反學院和個人主義作風吸引,隨后于1937年與著名的超現實主義藝術家恩斯特成婚并嘗試寫作和繪畫。這一時期的畫作如《自畫像》和小說《恐懼之屋》等也成為她多年后反復挖掘的創作起點。1940年卡琳頓因二戰爆發被迫與恩斯特分開,她逃亡至西班牙又移居紐約,最后在1942年與雷米迪斯·巴羅等人共同定居墨西哥。

卡琳頓和巴羅在墨西哥城以室友身份共同探索交流藝術經驗,成為一批流亡歐洲人生活圈子的中心。她們和菲尼等人嘗試著切斷與傳統男性創作模式的聯系,摸索著能夠直接表達女性內心、扎根女性意識的繪畫語言。{11}這種創新和嘗試在卡琳頓余下一生中持續推進著,并吸引一批女性藝術家追隨。卡琳頓在1947年時一夜成名,成為著名的現代女性藝術先鋒,隨后又積極參與女權主義運動,在藝術探索與政治實踐等方面都為超現實主義的發展做出巨大貢獻。

三、卡琳頓筆下的超現實女性空間

男性超現實主義者用幻覺及色欲暴力塑造著前期超現實主義風格,女藝術家則以擁有強大魔力與自然復生力的女性形象挑戰著男性中心的敘事方式,她們筆下的女人不是“他者”而是自我,是女性對自己身軀的詩意化想象與謳歌。{12}卡琳頓的創作有力地推動著這種敘事方式的形式,比起精神分析理論,她更熱衷家庭生活、自然神話和秘術相關題材。在她筆下,“謎樣女子”不再化身為襄助男性的靈媒與繆斯,而是成為女巫、老婦乃至于大母神。這些強大的女性原型幫助她在作品中構筑出嶄新的超現實女性空間。

在男性藝術家筆下,女人往往從日常生活中被剝離,在純粹的藝術空間中赤裸展現青春與美的夢境。而在卡琳頓的作品里,女人得以回歸其真實人生。據描述,卡琳頓的工作室是“一個結合了廚房、托兒所、臥室、狗窩以及雜物間的地點”{13},在此處生活與創作沒有區別,藝術家與母親沒有區別,日常與超現實也沒有區別。卡琳頓在其中用充滿魔力的圖像表現著女人們烹飪,紡織以及撫育兒童的家庭生活{14}。回歸日常的女性也不必再維持美麗年輕的樣子。擺脫了布勒東“孩童般女性”的要求,她們也可以是成熟婦女甚至年邁老婦。

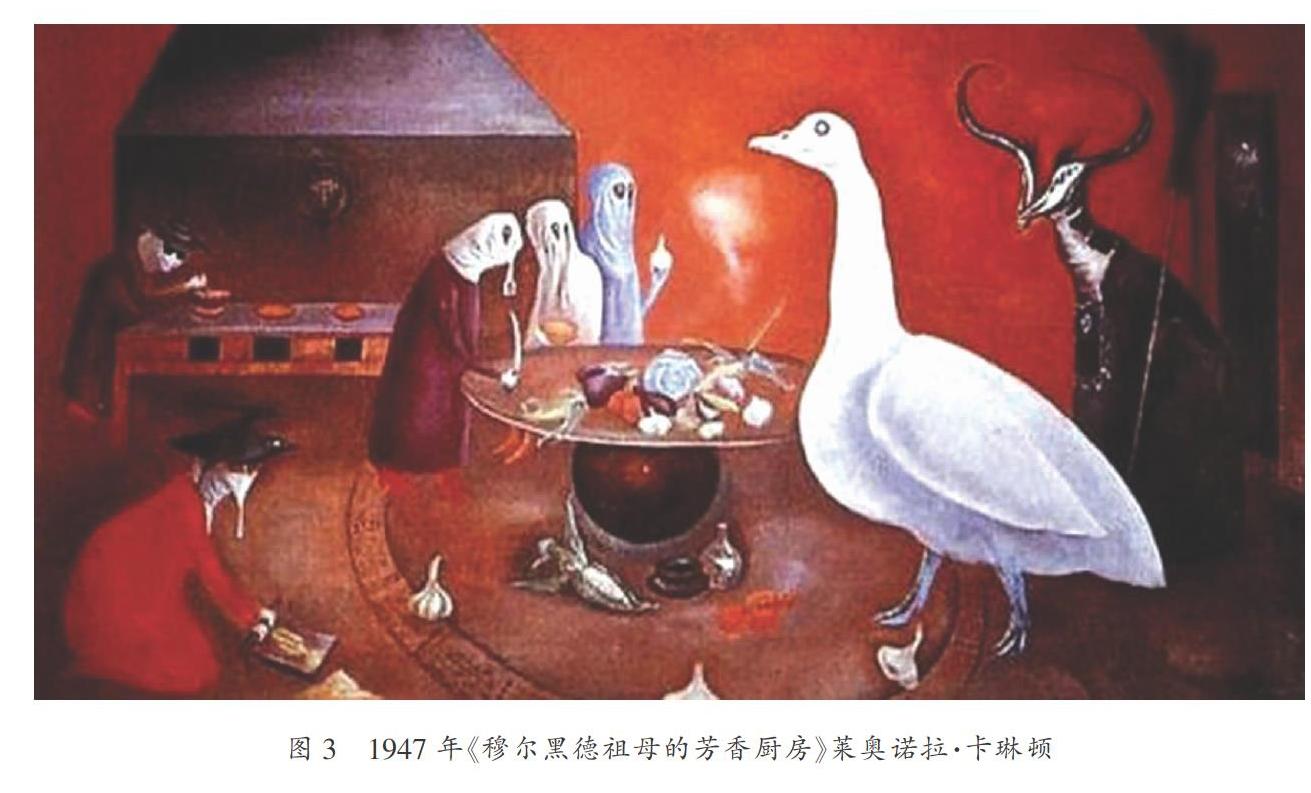

在《對面的房間》(圖2)中,卡琳頓以神秘筆調重新塑造了婦女們的起居空間。女巫打扮的女子們在臥室、餐桌以及廚房等場景中演繹家庭生活的神話。在《老姑娘們》中,年長女士們著享受其樂融融的茶會。她們的滑稽著裝及在房間各處出沒的猴子與鴿子,都將這平凡一幕襯托得超脫現實。在《穆爾黑德祖母的芳香廚房》(圖3)中,幾位披長袍、戴面紗,身材佝僂的老婦在廚房中烹飪,屋內巨大的白鴿以及羊頭人身怪物又為溫馨場景增添神秘詭異的氛圍。無論廚房、茶會還是臥室,都非男性能輕易介入的空間,而年長女性們的存在則象征著女性在平凡生活中的智慧與神秘。

在上述家庭背景的作品中,尤為引人矚目的是卡琳頓對廚房的喜愛,這與卡琳頓對煉金術的興趣有關。這里既是烹飪的地方,也是科學與轉化發生的地方,是制造出眾多幻想生物的煉金術廚房{15}。而卡琳頓的畫布其實也是卡琳頓的坩堝,在畫布上她烹飪繪畫著 “賢者之蛋”。這一煉金文化中的至寶融合著所有相對立的一切:男性與女性,陽與陰,硫與汞。{16}而這與超現實主義聯結一切、建造通感宇宙的追求不謀而合。

卡琳頓還對自然和動物題材充滿興趣。她的丈夫恩斯特也經常創作各類動物象征,但他的鳥王“洛普洛普”和鳥首異獸是精神分析式的解夢與圖騰象征。而卡琳頓筆下的動物則更多與自然神話有關。卡琳頓母親是愛爾蘭人,從小為她講過許多凱爾特神話。神話中,馬能穿梭于空氣、跑得比風還快,而馬的女王是“彼世”和生死的女神。{17}受這一神話影響,卡琳頓很早就創造出最具個人特色的符號——奔馬。馬出現在卡琳頓的各種《自畫像》中,是她最為喜愛的個人象征(圖4)。動物與自然的關系也是人與世界的關系,奔馬象征的背后是卡琳頓重新解讀世界的嘗試。這種嘗試在《女巨人》這張頗具凱爾特色彩的作品中被繼續放大(圖5),通過手持神秘之蛋、俯瞰萬物的巨大女神,卡琳頓從女性角度重新審視世界這一最為廣闊的空間:從此它不僅是男性的世界,也是女性乃至于女神的世界。

卡琳頓以恩斯特妻子的身份進入超現實主義團體,在男性創作模式的鐐銬下探索著屬于自己的美術風格。在戰火紛爭、家庭破滅、精神創傷和背井離鄉的挫折下,她用藝術創作治愈自己的內心,最終創造出極具個人特色的女性超現實主義風格,對超現實主義運動及現代藝術的發展都起著極其重要的作用。

注釋:

{1}【美】亨利·艾倫伯格.發現無意識:動力精神醫學的源流[M]. 劉絮愷,吳佳璇,鄧惠文,廖定烈譯,遠流出版公司,2003:458.

{2}Andre Breton.What Is Surrealism?Selected Writings[C].Pathfinder Press, 1978: 321.

{3}Tessel M. Bauduin. Surrealism and the Occult: Occultism and Western Esotericism in the Work and Movement of André Breton[M]. Amsterdam University Press, 2014: 90.

{4}Fiona Bradley. Surrealism (Movements in Modern Art) [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

{5}{6}【法】波伏娃.第二性[M].陶鐵柱譯,中國書籍出版社,1998:272,247.

{7}Tessel M. Bauduin. The ‘Continuing Misfortune ‘of Automatism in Early Surrealism. Occult Communications: on Instrumentation, Esotericism, and Epistemology. 2015(4): Article 10, 27.

{8}Natalya Lusty. Surrealism, Feminism, Psychoanalysis:The Crisis of Representation in the Work of Leonora Carrington, Claude Cahun and Cindy Sherman [D]. University of Sydney, 2001.

{9}{14}{17}Susan Suleiman. Subversive Intent: Gender, Politics, and the Avant-garde[M]. Harvard University Press, 2012.

{10}{11}Whitney Chadwick. Leonora Carrington: Evolution of a Feminist Consciousness[J]. Woman's Art Journal, 1986.

{12}Whitney Chadwick. Women, art, and society Second Editon[M]. Thames and Hudson.1997, 183.

{13}Pierre Matisse Gallery. Introduction to “Leonora Carrington”.New York,1948.轉引自9.

{15}Renee Hubert. Leonora Carrington and Max Ernst: Artistic Partnership and Feminist Liberation[J]. New Literary History, 1991: 732.

{16}Gloria Orenstein.Art History and the Case for the Women of Surrealism[J].The journal of General Education, Vol 27: 40.