“一流”協會與“一流”學術:AAU與美國聯邦政府科研決策之博弈

楊九斌,郭蒙蒙

(湖南師范大學教育科學學院,湖南 長沙 430104)

20 世紀初期,回應歐洲老牌大學對美國高等教育水平之譏笑,約翰·霍普金斯大學、加州大學、密歇根大學等14 所美國領先高校發起呼吁而建立“美國大學協會”(Association of American Universities,以下簡稱“AAU”),建立美國統一博士學位標準,提升美國高等教育國際聲譽。時至今日,AAU 已從之前僅包括14 所大學的“小型”學術團體發展成為囊括美國60 所頂尖研究型高校的學術共同體,不僅對美國大學發展進程影響深刻,其成員大學對美國國防、經濟、衛生健康等諸多領域更是貢獻不凡。AAU 成員大學的數量僅占美國四年制博士授予大學的8%,卻囊括了38%的諾貝爾獎、86%的國家技術創新獎和70%的美國國家科學獎。[1]深厚的科學貢獻力奠定了AAU 在美國學術界的領導地位,加重其在聯邦政府科研決策中的話語權。

AAU 重點關注美國高等教育政策、科學和創新政策及本科和研究生教育,與聯邦政府經過長期磨合形成了緊密的合作伙伴關系。自二戰以來,聯邦政府發現科研之于國家發展的重要意義,資助科研成為其政策重點。在此過程中,基于國際利益和黨派更替及不同歷史時期,美國聯邦政府制定了不同科技政策,如20 世紀40 年代中期,瓦尼爾·布什(Vannevar Bush)組織撰寫第一份國家科技政策報告《科學:無盡的邊疆》(1945),強調科學研究之重要性,聯邦大學科研資助大幅度增加;20 世紀60 年代末,受越南戰爭、經濟危機等內憂外患之影響,聯邦政府驟然降低大學科研資助額度;21 世紀初,布什政府實行保守主義聯邦資助政策,聯邦科研資助波動增長。聯邦政府科技政策對美國科研事業發展具有直接影響作用,AAU 將其視為重點關注項目,緊跟聯邦科技政策步伐。新政府時期,特朗普總統的科研態度令學術界人士感到擔憂。特朗普總統近4,700 條推文中,“科學”和“技術”二詞從未出現過,[2]在學術風云變幻的局勢之下,美國學術護航者之AAU,基于聯邦科研預算、學生資助和移民政策等相關科研決策,積極與聯邦政府展開博弈。

一、回應歐洲大陸譏笑:AAU應運而生

AAU 創建于美國大學發展混亂、科研發展低迷之期,為穩定美國高等教育和提升美國科研水平而生。美國建國后,其高等教育沿用歐洲傳統模式,重視古典課程學習,宗教色彩濃厚,輕視實用技術知識教育。18 世紀中期和19 世紀后期發生的二次技術革命中,美國涌現一批諸如瓦特(James Watt)、貝爾(Alexander Graham Bell)和愛迪生(Thomas Alva Edison)的偉大發明家,實用技術有所發展,但科學研究仍舉步不前。直到19 世紀后半葉,美國在最新的科學發現方面依然依賴于歐洲,其研究水平一度遭到歐洲大陸國家的譏笑。邦納(Bonner,1963)認為“長期以來,美國對歐洲的科學和文化有著強烈的自卑感……每當歐洲人(通常是英國人)嘲弄美國人在藝術、科學或醫學方面貢獻薄弱之時,這種文化和科學的落后感就變成了強烈的敵意”。[3]與此同時,19 世紀中后期美國經濟快速發展,對高學歷人才的需求上升,致使美國高校數量大規模擴增。美國建國之初,僅有19 所大學(學院),到1880 年,大學數量達到811 所之多,是同一時期所有西歐國家高校數量的5 倍。[4]然而,在高校數量猛增的境況之下,美國并沒有設立統一的監督和管理機構,導致各高校各行其是,美國高等教育發展混亂(文憑工廠泛濫,隨意授予博士學位,一些所謂的大學允許博士生在不出現在校園內的情況下繼續課程學習,并允許學生在家里參加考試)。[5]缺乏標準和一致性嚴重損害了美國大學的聲譽,其教育質量曾一度被歐洲大學戲謔為僅有高中水平。

大學發展的混亂狀態和相對較低的科研水平引起美國學術界人士擔憂,有識之士開始商議創建隸屬于大學自身的學術組織——AAU。1900年1 月,芝加哥大學校長威廉·雷尼·哈珀(William R.Harper)、哈佛大學校長查爾斯·W·艾略特(Charles W.Eliot)、哥倫比亞大學校長瑟斯·勞(Seth Low)、約翰·霍普金斯大學校長丹尼爾·C·吉爾曼(Daniel C.Gilman)和加利福尼亞大學校長本杰明·惠勒(Benjamin Ide Wheeler)5 位校長誠邀其他9 所大學校長參加芝加哥大學會議(見表1),共同商議解決美國大學遭遇之問題:

為了獲得國外大學的認可,維護美國大學博士學位信譽,我們發出這一邀請。在我們看來,歐洲大學不應該把哲學博士學位授予那些不準備從美國最好的大學獲得學位的學生,也不應該以低于歐洲學生的條件授予美國學生學位。我們相信,本次會議能夠促使美國建立統一的博士學位標準;使美國的博士學位獲得國外認可;提高美國薄弱大學的標準。[6]

經過多方商討,致力于提升美國大學教育質量和國際聲譽之學術共同體AAU 于1900 年2 月得以成立,至此一路為美國高等教育和科研發展保駕護航。

表1 創建AAU 大學名單(14 所)

二、從疏離走向合作:AAU與聯邦政府關系嬗變

AAU 與聯邦政府之間經歷了關系疏離、主動尋求幫助到建立密切合作伙伴關系之三階段發展歷程。早期美國學術界極少與政界關聯,一方面學術科學珍惜其純潔性,不愿與政界接觸;另一方面,二戰之前,科研之于國家的意義沒有凸顯,聯邦政府對科研重視程度較低,科研重鎮之大學自然被聯邦政府忽視。因此,早期AAU 只關注大學內部事務,與聯邦政府關系疏離。二戰的爆發,使大學卷入戰爭旋渦,研究型大學以其卓越的科研水平贏得聯邦政府青睞,政府主動與學術界(尤其是研究型大學)建立聯系。聯邦政府在大學建立大規模國家實驗室(如埃姆斯實驗室、林肯實驗室、阿貢國家實驗室等),投資于大學科研以求獲取贏得戰爭之武器裝備,AAU 與聯邦政府之間的關系也隨之得到進一步發展。20 世紀60 年代末期,冷戰局勢暫緩,聯邦政府科研需求降低,聯邦大學科研資助驟然減少,大學發展陷入資金困境。為爭取聯邦政府資助,穩定大學科研態勢,AAU 與聯邦政府建立起合作伙伴關系,保持密切聯系。

(一)堅守學術本心:早期AAU 與聯邦政府關系疏離

AAU 創建之初,主要關注大學自身發展,極少參與聯邦政治事務。早期美國大學傳承于英國傳統高校,鐘情于“學術象牙塔”,專注于教學職能,且其創辦多緣于私人或基金會團體捐贈,運行組織事務由大學領導層裁決,不受政府干擾。加之,美國素有“有限政府”的歷史傳統,聯邦政府無權干預教育系統,教育協會之AAU 自然與聯邦政府無過多接觸。此外,美國研究型大學發跡較晚,直到1876 年,吉爾曼(Daniel Gilman)師從于德國,創建了美國第一所研究型大學——約翰·霍普金斯大學(The Johns Hopkins University),教學、科研、社會服務三位一體之大學職能的研究型大學落在美國地生根。但是,20 世紀初期的美國研究型大學仍然稚嫩,沒有統一的教育和監管系統,科研水平較低,博士生教育水平得不到歐洲老牌大學的認可。因此,AAU 創建伊始的任務重心在于大學內部發展事務,著力于提升美國大學聲譽。早期AAU 的主要活動是開展大學認證,通過認證的大學被列入“AAU 認可名單”(AAU Accepted List),標志著該大學畢業生有資格繼續攻讀研究生教育。[7]AAU 成員大學的聲望使得其認證結果得到國外學術機構的認可,幾乎在AAU 成立之初,德國的大學就開始使用AAU 的會員資格來衡量研究生入學的質量。[5]直到1949 年,由于過于側重認證角色限制了協會其他功能的發展,AAU放棄了專門的認證事務。

到20 世紀30 年代,隨著羅斯福新政的全面展開和歐洲戰爭陰云的逼近,聯邦政府轉向大學尋求政策咨詢和技術支持,AAU 的政策重點也隨之發生變化,越來越關注聯邦政府科研決策。但是,出于對政府的不信任,AAU 與聯邦政府的關系一直不溫不火。直到第二次世界大戰,戰爭之需促使大學與聯邦政府交往更加頻繁,AAU 與聯邦政府的關系得到進一步發展。

(二)資金短缺下的選擇:AAU 主動尋求聯邦政府資助

二戰的爆發,為大學與聯邦政府之間建立合作關系打開缺口,學術共同體之AAU 為幫助大學度過資金短缺之難關,主動爭取聯邦政府科研資助。美國研究型大學興于戰爭(二戰),聯邦政府科研資助成就美國研究型大學發展的“黃金十年”。二戰期間,大學以其卓越的科研實力贏得聯邦政府青睞,大筆聯邦科研經費涌入大學。二戰結束后,瓦尼爾·布什提交報告《科學——無盡的邊疆》,聯邦政府支持大學基礎研究成為科技進步的前沿,報告指出:“公、私立大學是基礎研究的中心……只要大學充滿活力,健康發展,科學家能夠自由追求真理,新的科學知識便能夠用于解決政府、工業或其他任何領域的實際問題。”[8]聯邦政府倚重大學科研,重視政府科研資助,其程度可謂前所未有。到20 世紀50 年代,贏得冷戰之需使得聯邦政府愈加依賴大學科研,猛增大學科研資助。1953 年,聯邦科研資助為130 億美元(以2014 年美元計),衛星危機之后躍升至400 億美元(1959 年),到1967 年達到880 億美元的峰值。[4]在此期間,國家科學基金會(NSF)、美國海軍研究辦公室(ONR)、和美國國家衛生研究院(NIH)等機構接續創建,大量的研究經費直接流向大學,大學發展(尤其是AAU 成員大學)迎來“黃金時代”。

然而,20 世紀60 年代末,冷戰余波漸平,聯邦政府開始驟減大學科研資助,大學科研發展遭遇資金危機,為穩定大學科研發展態勢,AAU 主動尋求聯邦政府幫助。冷戰局勢趨緩,導致聯邦政府對大學科研的需求降低。同時,由于美國深陷越南戰爭泥潭近20 年,消耗了大量財力,導致政府財政困難、經濟增長停滯,出現兩位數的通貨膨脹,使美國陷入經濟危機。[9]113為解決危機,尼克松政府調整了大學科研資助政策,減少對大學科研的投入。1968-1976 年,除去通貨膨脹,聯邦實際用于基礎學術科研支出下降了15%,[9]115大學享受了十幾年的豐厚資助驟然結束。在這種情形下,AAU 肩負維護美國高等教育及科研事業發展之責,愈加熱心于和聯邦政府聯絡,為高校爭取到更多的經費和政策支持。1962 年,AAU 成立了第一個華盛頓特區辦事處,專門處理聯邦政府相關事務。1969 年,AAU 成立了聯邦關系委員會(Council on Federal Relations),其理事會成員定期在華盛頓舉行會議,針對聯邦動向進行商議。該委員會的成立標志著AAU 與聯邦政府的關系更加密切。

(三)謀求科研發展之便:AAU 與聯邦政府建立合作伙伴關系

大學科研資金近一半來自于聯邦政府,爭取聯邦政府資金及政策支持是AAU 工作要務之一。20 世紀70 年代,聯邦資助的大幅度消減使大學背負沉重的經濟壓力,AAU 也意識到“美國高等教育正普遍遭受到財政壓力,這些壓力構成了對其本質和活力的威脅”。[10]1976 年,由哈佛大學校長德里克·博克(Derek Bok)領導的一個委員會強烈建議AAU 應任命一名全職主席,致力于大學與聯邦政府關系工作。1977 年,科爾蓋特大學(Colgate University)前校長托馬斯·巴特利特(Thomas Bartlett)任AAU 第一任主席,并于1978年任命了一位專門負責聯邦關系的執行董事,聘請了一批負責聯邦資助和聯邦政策問題的專業人員,[5]日益注重與聯邦政府在科研政策方面的博弈。

1980 年共和黨人羅納德·里根(Ronald Wilson Reagan)上臺后,施行保守主義方針,美國高等教育政策急劇“右轉”。以減少聯邦政府經濟壓力為名,里根政府強調教育放權,減少聯邦政府對大學的資助與干涉。里根在近十年的任職期間,所有聯邦大學學生貸款及獎學金都受到限制(如補充教育獎學金、州學生獎勵資助及帕金斯貸款)。[9]129面對此情形,AAU 與其他高等教育協會合作,對聯邦政府的不當決策施加影響,最終有效遏制了總統大幅度消減學生資助的預算案。至1983 年,AAU 華盛頓議程已不再僅僅涉及聯邦大學科研資助和研究生教育資助問題,還涉及到外語和區域研究、校企關系研究和稅收政策等。AAU 逐漸與聯邦政府在多方面進行合作,建立起合作伙伴關系。專門負責大學-政府關系的行政人員通過定期與政府行政機構以及國會議員會面,向其宣傳大學的科研項目,介紹大學科研帶來的公共利益,以期獲得更多的政府資金。除此之外,AAU 定期參加長期的戰略性國家行動計劃,來加強政府對大學科研活動的支持。

三、新政府時期學術風云變幻:AAU積極影響聯邦政府科研決策

AAU 從創建之初與聯邦政府關系疏離,到與政府建立起密切伙伴關系,歷經幾十年,在爭取聯邦政府科研支持方面功不可沒。當前,隨著全球化進程邁進以及新政府的上臺,美國大學面臨著更為復雜的社會及學術政治環境。本屆特朗普政府所擬定或已施行的新政策對美國科研發展造成深切影響,美國學術科學發展前景嚴峻。在此境況下,AAU 承擔其維護美國科研利益之責,積極引導聯邦政府科研決策。

(一)關注聯邦政府科研預算,爭取聯邦科研支持

聯邦政府現已成為美國大學科研的最大資助者,大學科研發展無法脫離聯邦政府資助。AAU作為美國頂尖研究型大學的學術共同體,更是將爭取聯邦政府科研資助作為其主要任務。為爭取聯邦政府科研支持,AAU 積極關注聯邦政府年度研發預算。

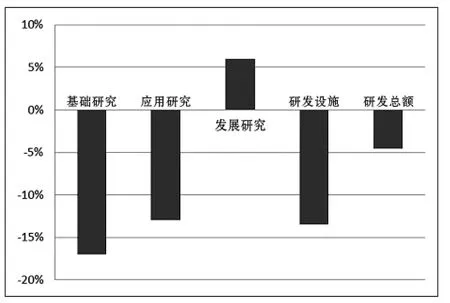

面對特朗普政府不容樂觀的科學態度,AAU極力闡明科學之于美國長遠發展之重要性,積極爭取聯邦政府科研資助。2016 年11 月,唐納德·特朗普(Donald Trump)出人意料地贏得大選,震驚整個政界。在競選過程中,特朗普曾提出“一分錢計劃”(penny plan),即減少聯邦機構開支,同時支持一定程度的基礎設施投資,其科研資助立場顯得模糊不清。[11]2017 年5 月,特朗普政府發布了2018 財年政府預算報告,白宮提議消減科學研發經費,其中主要消減非國防領域的開支。尤其值得注意的是,非國防基礎研究消減幅度超過17%,非國防應用研究消減幅度超過13%,為美國40 年來最大的一次經費預算消減(見圖1)。[11]特朗普消減科研預算引起學術界不滿,然而新的一年,特朗普政府依舊堅持其消減科研預算的計劃,美國科學發展環境更加艱難。2018 年2 月12 日,特朗普政府公布了2019 年擬議預算請求,再次呼吁取消眾多聯邦研究項目,包括美國宇航局、能源研究以及氣候和環境科學方面的預算。[12]有媒體評論,2019 年白宮預算可謂是一場“科學大屠殺”——整個基礎研究預算削減21%,國家衛生研究院(NIH)削減27%,國家科學基金會(NSF)削減29%,能源部科學辦公室(DOE’s Office of Science)削減22%。[12]

圖1 2018 財年聯邦政府研發預算與2017 財年聯邦政府研發總額百分比變化圖(按研究性質劃分)

面對聯邦政府此番作為,AAU 發表多份聲明,表示堅決反對聯邦政府消減科研預算。早在特朗普政府發布2018 財年政府預算的兩個月前(2017 年3 月10 日),AAU 便發表聲明敦促特朗普政府和國會領導人迅速完成2017 財年撥款進程,并希望政府在2018 財年加強對科學研究和高等教育的資助。AAU 表示科研事業是美國繁榮強大之引擎,過度消減科研及高等教育預算將會嚴重阻礙美國創新競爭力的提升,導致美國失去其全球創新領袖的地位:

美國科學把人類送上了月球,消滅了小兒麻痹癥,測定了人類基因組序列,通過互聯網連接了世界,然后將它放在你的手掌之上,讓我們能夠借助核磁共振成像(MRI)診斷出無數的疾病……現在,聯邦政府提出了削減聯邦研究預算的提案,這將削弱我們在促進經濟增長和為美國人民提供更多就業機會方面發揮作用的能力……大幅度的預算削減不利于國家科研發展,損害美國在科學、技術和經濟發展方面的領導力。[13]

出于各界努力,特朗普政府2019 財年預算最終遭到國會否決(國會在聯邦支出問題上擁有最終發言權),NIH、NSF 和DOE 的消減額消失,基本與2017 年預算持平。[12]2018 年6 月14 日,瑪麗·蘇·科爾曼代表AAU 通過信件,對參議院撥款機構提議增加NSF 和NASA 資助表示感謝:

我們對參議院撥款機構提議增加對NSF 和NASA 的投資表示稱贊。我們特別感謝小組委員會領導人Jerry Moran 和Jeanne Shaheen 兩黨為增加對NSF 和NASA 的投資所作的努力,感謝他們對NASA 科學、空間技術和空間贈款項目所作的堅定承諾。在經歷了多年停滯不前的資助之后,該委員會提議將NSF 的資金增加4%,這是一個可喜的進步,但如果美國要保持全球科技領先地位,還需要更多的資助。AAU 及其成員大學隨時準備與國會合作,在19 財年為NSF爭取至少84.5 億美元的資金,這將有助于確保美國獨特的政府與大學伙伴關系的持續加強,從而增強美國的衛生、安全和經濟競爭力。[14]

從歷史角度看,聯邦政府投資科研和高等教育卓有成效,聯邦政府資助使得美國在國防、醫療和信息技術等諸多領域占據世界領先地位。AAU作為美國學術科學守護人,密切關注聯邦政府年度科研預算,適時表明態度,并以專業能力給出合理建議,為聯邦政府正確制定科研政策提供參考。

(二)注重科研人才培養,爭取聯邦學生資助

科研人才培養是科學發展的源泉和不竭動力,政府資助對于科研人才的培養至關重要。AAU積極關注聯邦學生資助,制定關于年度學生資助預算方案供聯邦政府參考,并對政府提出的學生資助議案發表意見,以期爭取聯邦學生資助額度最大化。

特朗普政府公布的2018 財年政府預算中,消減超過100 億美元的聯邦教育項目預算,包括消除公共服務貸款減免計劃(Public-Service Loan-Forgiveness Program)、斯塔福德貸款補貼(Subsidized Stafford Loans)和補充教育機會贈款(Supplemental Educational Opportunity Grants),開始逐步取消國家藝術和人文捐贈,終結鉑金斯貸款計劃(Perkins Loan Program)等。[15]在2018 年2 月12 日,特朗普政府公布的2019 年政府預算中,依舊計劃消減聯邦學生援助計劃和研究資金,提議消減近2030 億美元的學生貸款項目。[16]

聯邦政府消減學生資助預算不利于科研人才的培養,AAU 聯合其他高等教育協會告誡聯邦政府增撥學生資助。2018 年2 月14 日,AAU 和其他6 個高等教育組織發表聯合聲明,敦促國會在2018 財年實現對學生和醫療研究資助的歷史承諾,為學生爭取盡可能多的政府撥款。聲明表示,政府強有力的撥款將確保學生獲得繼續受教育的機會,確保研究人員能夠繼續追求醫療及科技進步,每一個美國人都將從中受益。[17]2018 年5 月7 日,AAU 聯合其他34 個行會組織致信管理和預算辦公室(Office of Management and Budget)主任米克·穆瓦尼(Mick Mulvaney),表達了對2018財年聯邦預算中取消聯邦學生援助計劃的擔憂:“佩爾助學金是聯邦學生資助的基礎項目,本年度有超過700 萬的學生依靠這一項目負擔大學學費。任何現有資助的消減都將削弱該項目為長期服務低收入學生的能力。”[18]

經過AAU 以及各界同仁的不懈努力,聯邦政府2019 財年高等教育預算有所增加。2018 年9 月26 日,眾議院以361/61 票通過了2019 財年政府預算,其中單是佩爾補助金達6,195 億美元,較之2018 年增加了100 億美元,美國國立衛生研究院的資金增加20 億美元。[19]

(二)重視國際學術合作,引導聯邦政府移民政策

全球化時代背景下,國際學術合作已成為學術繁榮的必要條件。哥倫比亞大學教務長喬納森·R·科爾(Jonathan R.Cole)曾論述道:“頂尖的研究型大學是國際共同體的一部分,諸多理念以各種學術交流的形式穿越國界。美國的大學在全球搜索富有才華的教師和學生,而不管其源自何國,由此產生的知識火焰——所產生的知識資本——是巨大的”。[20]移民國家之美國,其科研霸主地位更是無法脫離學術移民的貢獻。

美國科研的真正崛起始于二戰之后,除卻這一時期聯邦科研資助劇增而帶來的大學發展黃金期,科技難民的涌入也是美國科研崛起不可忽略的原因之一。1933 年,德國希特勒政府上臺,猶太人遭遇殘酷迫害,猶太裔科學家也未能免遭此難,大批科學難民計劃逃離德國。此時,美國向歐洲科技難民敞開懷抱,為逃難的學者和知識分子提供避風港,接收大批科技難民,其中包括諸如阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)、詹姆斯·弗蘭克(James Franck)、古斯塔夫·赫茨(Gustav Hertz)、維克托·F·赫斯(Viktor Hess),以及奧托·斯特恩(Otto Stern)、費利克斯·布洛赫(Felix Bloch)、尤金·P·維格納(Eugene P.Wigner)等。這批科技精英的加入,加快了美國在物理、工程等領域的發展進程,使美國迅速躍升為世界學術中心。據統計,自1901 年諾貝爾獎開始頒發以來近三十余年,美國科學家獲得此項殊榮者寥寥無幾,24 個諾貝爾獎中僅有4 項為美國人所獲,到20 世紀70 年代中期,美國籍諾貝爾獎得主的數量超過其他國家——1943-1976 年期間美國獲得了91個諾貝爾獎。[21]這一時期美國科研可謂飛速發展,無法否認的是,主動接收科技難民為美國的科研發展提供了人才儲備。反觀德國,反猶太運動使大批科學家被迫逃離,脫離人才支撐之后,其科研實力一落千丈,科研中心的地位迅速被美國越而代之。

科技人才是科研繁榮的必要條件,包容多樣的國家環境利于吸引國際人才。然而,特朗普自上臺之日起,便顯示出排斥移民的意象,隨著其政策的推進,這一態度愈加強硬。特朗普政府新移民政策對部分國家公民入境做出限制,損害了美國包容多樣之特性,導致眾多有意到美國發展的各界人才產生觀望態度。

自2017 年1 月20 日上任以來,美國總統特朗普以強硬姿態加強邊境安全,試圖實施一系列重大移民政策,包括大幅度限制難民人數,頒布“禁穆令”,承諾在美國南部修建“邊境墻”,取消童年入境者暫緩遣返手續(Deferred Action for Childhood Arrivals,DACA),對非法移民采取“零容忍”政策等等,引發爭議。有輿論認為,特朗普移民新政充滿了對移民的排斥。美國非營利組織——人民民主中心(Center of People’s Democracy,CPD)聯合執行主任安娜·阿奇拉稱,政府正在“創造一種充滿敵意的環境”,“特朗普對美國南部邊境的態度是他擔任總統期間的重大道德失誤之一”。[22]

特朗普表明其移民態度后,美國大學國際學生數量有所變化。美國大學注冊和招生協會(American Association of College Registrar and Admissions Officers)對美國250 余所大學進行了調查,結果顯示,38%的大學其國際學生申請人數下降。[23]總統對移民的態度令有意到美國求學的學生及其家人感到擔憂,他們憂慮是否要在美國求學。調查顯示,2017 年秋季,在美注冊的國際學生人數下降了7%,部分原因是簽證問題和“美國不確定的社會和政治氣候”。[24]

特朗普政府新移民政策對美國科研環境造成的影響令學術界人士感到擔憂。AAU 發表聲明,表示國際人才是美國科技領先全球的關鍵:

國際學生和教師的流向,令不同文化、經驗和專門知識的人匯集在美國。他們擁有共同之處——致力于研究和解決問題,為國家疑難創造出新的解決辦法。他們工作在教育、科技和醫學等各個領域,為美國的經濟競爭力、安全、公共衛生和福祉做出了巨大貢獻。AAU 成員大學為雇用了一些世界上最優秀的教員、博士、博士后和科研人員而感到自豪……美國立法者必須制定政策,繼續吸引和接納來自世界各地最優秀和最聰明的人。[25]

“捍衛大學特設委員會”曾對外國留學生實行限制性的簽證政策發表聲明:“對思想進行意識形態的或政治立場的測試,這些攻擊威脅到了民主社會中的學術自由和高等教育的核心使命。”[20]作為美國頂尖研究型大學的集合體,AAU深知包容寬松的學術環境對國家科學繁榮的重要性。面對聯邦政府新移民政策所帶來的一系列問題,AAU 以其長遠的學術眼光分析利弊,警戒特朗普政府新移民政策不利于美國科研發展之處。

四、余 論

AAU 創建于美國高等教育發展混亂之期,適時出現改變了美國高等教育發展的無序狀態,為美國科研發展注入強勁力量。從一個功能單一、影響范圍有限的行會組織發展成為學術界領頭羊,在此過程中,AAU 與聯邦政府的關系演變可謂其發展史上濃墨重彩的一筆,深刻影響了AAU的成長之路。如今,AAU 不再局限于關注大學自身發展,在國家政治、經濟和文化等方方面面都留下了深刻印記。AAU 自創建至今,其成員大學培養出13 位美國總統、44 位最高法院大法官;且據2016 年數據統計,AAU 成員大學年度頒布發明專利4,407 項、技術許可3,611 項、新建創業公司635 家,[26]為美國科技繁榮及經濟發展注入強大活力。收獲無尚榮譽的同時,AAU 未曾忘記肩負捍衛學術科學之重任。特朗普政府時期,美國學術環境風波云起,充滿不確定性和復雜性,面對新政府不容樂觀的科研態度更是需要AAU牢記使命,砥礪前行。據最新數據統計,特朗普上臺后,AAU 針對聯邦政府研發預算共發布信件120余份,針對移民問題發布信件40 余份,針對科研相關問題與聯邦政府展開博弈。AAU 積極承擔維護美國科研之責,為學術科學發聲,在學術環境愈加復雜,學術共識存在極大爭議的新時代,更顯珍貴。

日前,為提升高等教育綜合實力和國際競爭力,我國創建雙“一流”大學的風潮正盛。然而,我國現有高等教育學術組織,如涉及國家教育發展研究、高等學校社會科學發展研究、教育管理信息等機構與智庫發展尚不規范、權威性不足,長期游離于教育政策中心。他山之石可以攻玉,“古今、中外的相似點可以展示將來的可能性和問題。”[27]分析他國的模型,梳理相關描述,有益于給未來的提供建議。由此,為加快我國“雙一流”建設,習之美國AAU 與聯邦政府的科研博弈,一方面教育智庫與組織應當提升與教育決策部門建立合作伙伴關系,不斷發揮教育決策的咨詢與服務功能;另一方面,教育決策部門應當適時吸收學術智庫的決策建議,從而提升政府決策的科學性,建立良性合作互動。