把握八種關系 推動農村人居高質量發展

張 迪/民盟蘇州高新區基層委員會

江蘇省鄉村人居發展水平存在區域差異,既有蘇州三山島村、泰州東羅村、徐州北村村等自然條件及產業基礎優勢明顯、人居水平發展較好的村,也有一些先天優勢欠缺、后天發力不足的人居水平相對滯后的村。把握好鄉村治理中存在的矛盾關系和客觀規律,因地制宜、有的放矢地推動江蘇農村人居高質量發展是值得思考的問題。

把握鄉村振興戰略與農村人居環境治理的邏輯關系。只有實現農村人居環境的有效治理,才能創造宜居生態、引領鄉風文明、為產業興旺營造優越的“三生”氛圍、帶動鄉村生活富裕,從而推動鄉村治理體系和治理能力現代化、農業農村現代化;只有按照鄉村振興戰略“二十字”總要求,推動鄉村產業發展為鄉村人居發展提供軟實力,創造村民致富條件激發村民參與鄉村人居治理的積極性,引領文明鄉風提高村民參與鄉村人居治理的自覺性,建立鄉村治理體系,提升治理能力,為鄉村人居治理提供體制機制保障,才能推動農村人居環境治理的有效開展、人居水平的不斷提升。

把握人居發展滯后直接原因與根本原因的表里關系。導致農村人居發展滯后的直接原因有農村生產生活垃圾清理不到位、水系治理不科學、村莊規劃不合理、畜禽養殖不規范、排污配套不完善、村民生活習慣不文明等因素。而根本原因主要分為先天因素和后天因素,先天因素有自然稟賦、產業傳統、政策支持、發展先后等。導致鄉村人居發展滯后的根本原因主要是后天因素。一是人口因素。留村人口老齡化程度高,空心化突出,青壯勞力外流大,農民多而“農才”少,“城業村居”的外來人口多而雜等。二是投入因素。人居水平滯后的鄉村集體經濟水平普遍較弱,一些地方存在“重工商輕農業”的現象,對“三農”的財政投入不足,在農村基建和支持農業發展的財政投入比重上前重后輕。三是管理因素。鄉村自治組織中“本土”管理人才欠缺,外來管理者“水土不服”,農村自治力量薄弱、自治能力不足,依賴政府代管,社會協同的作用得不到體現。四是產業因素。傳統農業和小農經濟逐步式微,規模化經營難以開展,品牌化、融合化、優質化、市場化的特色產業難以形成,支撐人居發展的軟基底丟失。五是民生因素。農村基礎建設偏向社會效益、生態效益,而未兼顧經濟效益,帶動農村經濟發展、引導富民的作用有限,“便民”而未“利民”。六是民風因素。人居水平滯后的鄉村在宣傳引導、獎懲引導、利益引導方面較欠缺,未能激發村民自治積極性和培育村民自治能力。直接原因是表,根本原因是里,把握好表里關系,才能推動鄉村人居治理工作有的放矢、標本并治。

把握集中整治與系統治理的同步關系。集中整治或能暫時消除“現象”但未必能解決“問題”,若缺乏針對根本原因的系統性治理,極易產生“現象”的回潮,與人居高質量發展目標之間的距離將依然較遠。因此需重視集中整治與系統治理的同步關系,圍繞鄉村振興的總要求,建機制開展多級監督,形成協同管理,強產業筑牢治理基底,促民生激發自治活力,逐一解決農村人居發展滯后的根本問題。例如,在五級書記抓落實的基礎上,建立農村人居環境治理多級監督機制:設立“設區市-縣(區)-鄉鎮(街道)-村(社區)-片長-戶長”多級監督常設工作組;建立“非同一區(縣)的鄉鎮開展周期性農村人居狀況互評”的競爭機制;建立支撐整治與監督開展的財政保障機制等。

把握政府主導與社會參與的協同關系。在農村人居環境維護管理方面,村級組織往往顯現出自治力量薄弱、自治能力不足的弱點,難以形成系統化、專業化的物業管理團隊。鑒此,建議充分發揮“社會協同”的作用,社會的事社會辦、專業的事專家辦。政府、村組織扮演好消費者、監督員和協調官的角色。一是購買服務,即農村物業管理城鎮化。國內個別地區已經開展了農村物業城鎮化的實踐,且取得了良好成效,如江蘇宜興徐舍鎮、丁蜀鎮等。二是招才育智。積極招才育智吸納和培養物業管理人才,打造鄉鎮級或村級專業化的農村物業管理隊伍,構建科學性、系統性的農村物業管理體系。三是村民自治。社會協同治理農村人居環境除了引入社會組織,更不可忽視村民這一社會主體,要通過宣傳引導、獎懲引導、利益引導激發村民積極性,促進人居環境村民自治。比如在農村引入城市居民小區的廣告創收模式,增建公共區域的廣告宣傳設備,打造農戶庭院廣告外墻,廣告收入由集體收益后再根據村戶的“人居環境維護積分”做相應分配。

把握“強村”與“富民”的辯證關系。“強村”與“富民”是鄉村振興的出發點和落腳點,不可割裂。一些地方抓住了“強村”的出發點但忽視了“富民”的落腳點,如完善鄉村基礎設施、改造村莊、美化生態本是民生工程,但缺少民意溝通,被視為“勞民傷財”;還有一些地方,發展鄉村產業,完全照搬城市工商業招商引資的模式,盤活了經營權,卻忽略了農民作為長久不變的承包主體的切身利益。以“富民”為出發點但忽視了“強村”落腳點,如一些地方鄉村產業發展中小作坊、群租房密集叢生,帶來環境、消防、食安、治安等問題。“強村”與“富民”是既對立又統一的辯證關系,但最終應歸于和諧統一,“強村”應“尊重民意、規范民為、傾向民利”。尊重民意,強化群眾工作的耐心,發揮好村組織的宣教職能、村民代表大會的議事機制、村民黨員的帶頭作用;規范民為,注重宣傳教育與法令禁止相結合,規范、監督和引導村民致富行為;傾向民利,拓寬村民營利渠道、引導村民致富。

把握產業與“三農”的相輔關系。產業興旺是鄉村振興戰略的首位要求,是鄉村人居水平提升的必要條件,是“強村”的軟基底,是“富民”的聚寶盆。一些地方在發展鄉村產業的過程中,出現過一些負面情形,主要有“放任發展”“放任不管”“無從發展”幾種情況。需把握好產業與“三農”的相輔關系。第一,協調好支持農村建設和支持鄉村產業發展的財政投入比重,適度向后者傾斜,特別對支持高效農業、農業科技、農文旅融合產業等配套建設應加大投入力度,除了完善水、電、氣、路、通信等基本配套外,還應在高效設施農牧漁業的配套上適當投入;同時,在遵循現有法律法規的前提下,建立國土、農業、住建、鄉鎮(街道)等多部門的聯席溝通機制,為鄉村產業招商引項營造寬松的政策環境。第二,產業發展應同時兼顧“強村”與“富民”的出發點和落腳點,更注重富民,重視產業對富民的引導作用,充分調動農民參與產業發展和人居建設的積極性:既要盤活經營權,也不能虧了承包者,需通過提供就業機會、培育特色項目的后續產業鏈等渠道帶動當地村民;合作利用好農民宅基地等重要資源,為鄉村產業發展謀空間。第三,注重產業產品的品牌化、優質化、市場化,提升產業產品的附加值;發展現代、高效、特色、綜合型農業,如農牧漁綜合種養型、農旅結合型等“小融合型”產業;注重“大融合型”產業發展,因農業的回報周期長、利潤點低的劣勢無法回避,需以農業為基礎,向農產品加工業、鄉村商業延伸發展,特別是鄉村商業的培育。

把握一二三產業的融合關系。三產融合是鄉村經濟新增長點、農民致富新渠道。由于一二產業融合對土地資源、生產體系、技術體系、農產品原料等有諸多要求,在絕大部分鄉村較難實現,因而“農商融合”是鄉村產業發展較實際的模式。培育“農商融合”產業模式一要重視鄉村不容小覷的消費市場。二要重視“農業+商業”“農村+商業”。“農業+商業”如農旅結合的休閑農業、觀光農業、體驗農業等;“農村+商業”在于盤活村戶農房、庭院、集體公共區域等農村資源,如以村民自營或社會合作方式利用村戶農房發展農家樂、鄉村廉租房等產業。三要重視鄉村基礎建設兼顧商業化。在村莊美化、村莊改造等項目的規劃與建設中重視商業元素的導入和商業載體的培育。如建設公共區域的廣告設備、庭院廣告外墻,建設滿足各類涉農活動需求的美麗庭院、美麗廣場,建設鄉村廉租房、鄉村公寓智慧管家系統等。四要重視疏堵結合,科學管理。一方面是堵,避免鄉村成為無序、非法的工商業市場;另一方面是疏,發展鄉村商業可能會產生潛在的環境、消防、食安、治安等壓力,管理部門要防止一刀切等粗放式管理方式,應放開市場、規范市場、監督市場,科學管理。五要重視農民商人的培育。一方面要鼓勵農民通過自營方式參與鄉村商業,培育“農民老板”;另一方面要為農民與社會工商資本搭建橋梁,鼓勵農民利用宅基地、農房、庭院等自有資源參與鄉村商業合作,培育“農民股東”。

把握農村與“農才”的互依關系。鄉村承載著農業人才的鄉愁情懷和創業夢想,農業人才是鄉村振興重要的智力支撐。鄉村人居水平不高、產業積弱與鄉村人才的缺乏關聯較大。暢通農村與“農才”之間的流動渠道,可采取如下措施:一是政策引才。通過提供社會保障、創業啟動資金資助、金融信貸優惠、舉辦項目宣講會、搭建項目眾籌平臺等多種方式為鄉村振興回吸本土“農才”。二是項目引才。通過涉農項目的招商引項吸納農才,創造引才、留才、聚才的條件。三是組織放才。一方面在大學生村官、專業技術及管理人才的招聘上靈活掌握門檻,吸納鄉村建設的緊缺型人才;另一方面,建立城鄉人才交流機制。四是培訓育才。加強農技推廣部門、農業院校對留村農民、返鄉農民的技術培訓,做到專家上門指導日常化。五是平臺聚才。為“農才”流通、項目資本流動創造中介平臺,為農才流通、農才創業、鄉村引才引項、企業投資建立橋梁與平臺。□

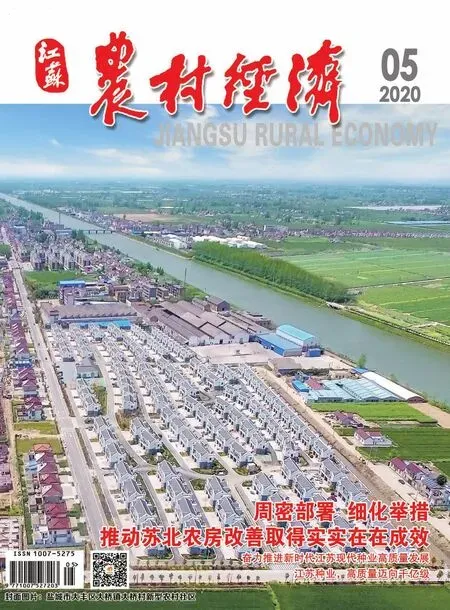

蘇州西山 朱 宏/攝