時間—空間—技術(shù):終身學習理論框架的發(fā)展探析

□ 胡嘯天

伴隨著終身學習理論的不斷豐富和終身學習實踐的飛速發(fā)展,終身學習從一種政治理念和社會思潮,逐步發(fā)展成為世界各國教育政策文本的指導(dǎo)性理念。在聯(lián)合國教科文組織發(fā)布的《反思教育:向“全球共同利益”的理念轉(zhuǎn)變?》重要報告中,博科娃提出“放寬眼界,促進終身學習”[1],報告所蘊含的新的價值定位,提出了在全球社會發(fā)展的新階段建構(gòu)一種終身學習理論框架的問題視閾和目的訴求。本文在廓清終身學習理論核心的基礎(chǔ)上,引入時間、空間、技術(shù)的維度,嘗試構(gòu)建終身學習的時間—空間—技術(shù)全息理論框架,以期拋磚引玉,深化和拓展終身學習基本理論問題的研究。

一、終身學習的理論核心:個體與社會的發(fā)展

理論核心,是對于終身學習的元分析。這種分析方式,側(cè)重于對終身學習作為一種社會現(xiàn)象的實質(zhì)性分析,并聚焦于終身學習的整體性多元意義。[2-3]采用元分析的方式,與終身學習的學科發(fā)展歷程有著密切的關(guān)系,終身學習早期作為一種社會與政治愿景出現(xiàn)在政策文本中,是對古老的人類教育現(xiàn)象的一種重述,第二次世界大戰(zhàn)之后終身學習在社會秩序重建過程中,發(fā)揮了重要作用,諸如掃盲教育、社區(qū)教育、老年(樂齡)教育等這些不同樣態(tài)的教育形式,顯示出學習可以發(fā)生在特定學校環(huán)境之外,并可以是多樣性的。尤其戰(zhàn)后伴隨著對理想社會建構(gòu)的憧憬,傳統(tǒng)的教育作為生活預(yù)備的觀念與實踐,受到了不斷的批判,伊里奇的非學校化社會的論述[4],弗萊雷的被壓迫者教育學思想[5],都共同指向了一個重要的認識:學習是一個貫穿人一生的過程,而非囿于特定的人生階段;學習可以發(fā)生在學校系統(tǒng)之外,而非受限于特定的空間。貫穿一生的學習,將學習從同質(zhì)化的空間維度與單一的時間維度中解放出來,置于一個異質(zhì)且多元的時空維度。由此,終身學習研究被賦予更加豐富的意涵。

(一)個體與社會的發(fā)展作為終身學習的理論核心

終身學習將學習視作一個終身的過程,而終身學習目的則在于對共善(Common Good)的追求。共善,在人類社會中,可以表征為知識和教育,突破個體取向的社會經(jīng)濟理論的狹隘限制,并有助于超越“公共利益(Public Good)”[1]。共善是人類在本質(zhì)上共享并且互相交流的各種善意,例如價值觀、公民美德和正義感,是通過集體努力緊密團結(jié)的社會成員關(guān)系中的固有因素。[1]共善有著悠久的歷史,古希臘時代的亞里士多德就認為,共善因美好生活而存在,人作為政治動物,需要通過對于社區(qū)奉獻以善,而達成美好生活,且共善是共有的(mutual)、普遍的(universal)、可分配的(distributive)。[6-7]共善與特定的社會情境緊密相連,對于共善的認識,與不同社會情境中對于幸福和知識有機體的理解緊密相連。[8]由此,終身學習理論的核心,是探究一定社會情境中人類對于共善的追求,關(guān)注個體與社會的發(fā)展。

1.社會的歷史性發(fā)展:宏大敘事與本土語境的交互影響

終身學習作為人類實踐活動,發(fā)生在特定的社會情境中,受到特定社會關(guān)系的制約,其發(fā)展與特定社會的生產(chǎn)力水平相適應(yīng),并與特定的歷史時期相呼應(yīng),這不以人的意志而轉(zhuǎn)移。終身學習是社會歷史性發(fā)展的復(fù)雜而有機的部分,處于宏大敘事和日常性共存的時代。宏大敘事以更加多元化的樣態(tài)和日益隱蔽的手段,滲透進社會生活的方方面面,影響著社會的發(fā)展。盡管后現(xiàn)代主義者如利奧塔,對宏大敘事表示出與日俱增的懷疑,但時至今日,不得不承認宏大敘事并未從社會生活中退出,反而以一種更加細致的手段在日常生活中表征出來,并與本土語境(local context)交互影響。例如,當今世界各國面臨“嬰兒潮”一代的老化,終身學習實踐的中心議題之一即是全面地開展多種多樣的老年教育活動[9-12],老年教育的勃興,指向社會的可持續(xù)發(fā)展,而各國推進的老年教育活動,也精細化地體現(xiàn)本土實踐的深度意涵。

2.個體的社會性發(fā)展:生活歷史與生命歷程的雙相延展

終身學習體現(xiàn)了以人為本的全面發(fā)展的理念,是為了個體的終身發(fā)展,而不僅僅是人生的某一個階段。[13]以人為本,從個體的生命意義層面分析,是學習者的生活歷史(Life History)與生命歷程(Life Course)的雙相延展,即學習者的生活歷史與既往社會歷史的聯(lián)結(jié),以及個體生命歷程與宏大敘事之間的內(nèi)隱性聯(lián)結(jié)。霍樂從目標分類的視角認為,成人在生命歷程的每個階段均會參與不同內(nèi)容和形式的學習,并與特定的生活經(jīng)驗聯(lián)結(jié),產(chǎn)生不同的學習模式(Learning Pattern),[14]但他并未強調(diào)生活歷史的作用。雙相延展重視學習者的能動性和社會性。

個體的社會性發(fā)展,是指個人的社會化、個性化、完善化的終身而全面的發(fā)展。[13]這也是終身學習的理論核心,是終身學習研究和實踐的指導(dǎo)性原則。尤其是隨著科學技術(shù)的不斷發(fā)展,社會生產(chǎn)和生活方式發(fā)生了革命性的變化。《學會生存》明確指出:“到目前為止,未有任何可以和我們現(xiàn)在所說的科學技術(shù)革命所產(chǎn)生的后果相比擬。”[15]舊有的生活歷史和生命歷程,受困于時空限制,往往是一種單一維度的狀態(tài);而(后)工業(yè)社會的個體生活歷史和生命歷程,逐步形成了網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),產(chǎn)生了多種多樣的實體。技術(shù)發(fā)展帶來的社會生活的變化,使得生活歷史和生命歷程的雙相延展更加顯性化和碎片化。

(二)時間、空間與技術(shù)作為終身學習的理論向度

伴隨著終身學習理論核心的明晰,研究者不斷從臨近的學科“借入”相關(guān)理論,開展相關(guān)“體系”“能力”“制度/機制”等方面的研究,試圖將終身學習看作一個統(tǒng)一的、線性發(fā)展的過程。然而,終身學習是一個復(fù)雜的歷史過程,其獨特的動力性機制可以從三個向度進行深度剖析①,即時間、空間與技術(shù)。時空的分離,是現(xiàn)代社會的一大特征,表現(xiàn)為現(xiàn)代社會的活動與關(guān)系超越原有的地點和場所的限制,產(chǎn)生了更加廣泛的連接。技術(shù)從近代以來飛速地改變著社會關(guān)系與社會控制方式,并與時空產(chǎn)生緊密的關(guān)系。時空的分離,將社會關(guān)系和社會秩序置于新境脈中,而技術(shù)在境脈中則發(fā)揮著復(fù)雜精巧的(sophisticated)作用,重組著社會關(guān)系與社會秩序。

1.時間向度:社會時間與個體時間的分野

時間,是終身學習理論的首要向度。古希臘有兩個不同的詞匯來區(qū)分兩種不同類型的時間:Chronos——有開端、中間過程和結(jié)尾的事件的時間,Kairos——有目的的生活時間。Chronos與時鐘時間相聯(lián)系,Kairos與存在的時間相聯(lián)系。[23]古希臘的時間區(qū)分,僅僅是人類對于時間認識的開端,后來皮亞杰和柏格森等人的研究,以及馬林諾夫斯基和布迪厄的研究,都指向不同人類社會形態(tài)中時間的多樣性問題。

(后)工業(yè)社會中的時間從受眾的層面,可以分為個體時間和社會時間。個體時間是天文時間的一種表現(xiàn),其主要特征是統(tǒng)一性和同質(zhì)性。終身學習理論的立論基礎(chǔ)在于學習者的生理性的發(fā)展,即經(jīng)歷童年期、青年期、中年期和老年期的發(fā)展。生理性的發(fā)展是個體時間的具體體現(xiàn),不同的生理發(fā)展期與各種不同類型的終身學習實踐相聯(lián)系。社會時間則強調(diào)非連續(xù)性和多樣性,體現(xiàn)了社會生活的節(jié)奏性,是一種集體現(xiàn)象。“集體生活的節(jié)奏支配和包含著由集體生活所導(dǎo)致的所有基本生活形式的各式各樣的節(jié)奏,因此,得到表達的時間也就支配和包含了所有具體的持續(xù)過程”[24]。終身學習開展的重要境遇在于社會時間的多樣性,為終身學習實踐提供多樣化的可能。

終身學習的時間向度,具體表現(xiàn)為終身學習的多樣形式。終身學習與不同的人生階段相聯(lián)系,產(chǎn)生了不同的實踐形態(tài),如面對低技能成年人的培訓,旨在消除家庭和地區(qū)的貧困狀況;面向青年女性的賦權(quán)活動,增進青年女性(已婚或未婚)參與社區(qū)建設(shè),在地區(qū)發(fā)展方面貢獻力量。

2.空間向度:公共空間與私人空間的割裂

空間,是終身學習理論的第二個向度。空間并非是一個絕對的事物,也并非是一個簡單的容器,將人類社會的各種活動包括在內(nèi)。空間具有社會屬性,隨著歷史推進而不斷產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性的變化和轉(zhuǎn)化。空間的產(chǎn)生有賴于特定的社會實踐,可以分為物質(zhì)空間、精神空間和社會空間,體現(xiàn)著社會秩序的一種生產(chǎn)機制。[25-27]而空間的關(guān)系屬性,意味著空間是由社會現(xiàn)象之間的關(guān)系建構(gòu)而成的,是社會關(guān)系的產(chǎn)物。[28]深入分析空間的社會屬性和關(guān)系屬性,需要借助日常生活這一概念作為切入點。盡管對于日常生活的研究非常豐富,但它依然是一個“狡猾”的概念,日常生活具有高度重復(fù)性的思維和重復(fù)性的實踐,蘊藏著長期社會實踐所承繼的慣習、風俗、常識和經(jīng)驗等。日常生活也受特定境遇中的道德與宗教所影響,以及以血緣為基礎(chǔ)的情感的影響。[29-32]

從社會屬性和關(guān)系屬性層面,(后)工業(yè)社會的空間可以分為社會空間和私人空間。社會空間是可以被感知的空間,能夠進行社會經(jīng)驗的生產(chǎn)與再生產(chǎn)。[25]社會空間可以具象化地呈現(xiàn),比如博物館、社區(qū)文化中心、社區(qū)學校等公共的生活場所,能夠被感知和測量;也包括極具個性色彩的家庭空間和鄰里空間等。與之相對應(yīng)的是私人空間,私人空間是象征性的空間,能夠通過符號和指稱進行建構(gòu)。社會空間與私人空間相互遮蔽,可能是重合的,也會是錯位的。

空間維度,一方面將終身學習從固定的空間(如學校)解放出來,置于社會空間中產(chǎn)生了不同的實踐樣態(tài),如世界各國的終身學習項目設(shè)計都注重本地區(qū)和民族文化的傳承,因地制宜開展項目;另一方面,增進個體對于生活的感知,探詢生命歷程的意義,如書寫個人成長史、參與地區(qū)歷史記憶項目,從而大大豐富并充實私人空間。

3.技術(shù)向度:公共技術(shù)與私人技術(shù)的分化

技術(shù),作為終身學習的第三個理論向度,是一個經(jīng)常被誤讀的向度。長期以來,技術(shù)被認為是價值無涉的,在人類社會發(fā)展中發(fā)揮工具性作用。工具理性的解讀占據(jù)主導(dǎo)性地位,技術(shù)成為服務(wù)于某種功利性目的的手段,并進一步形成了“工具—手段”的主導(dǎo)性認識。這種認識弱化了技術(shù)在人類社會中的地位,使得技術(shù)難以融入社會實踐。例如,隨著“嬰兒潮”一代的新型老齡化時代到來,研究者開始關(guān)注適老技術(shù),但是從“工具—手段”層面對于技術(shù)本體的關(guān)注,極易導(dǎo)致技術(shù)的盲目樂觀主義,造成對于所謂“新技術(shù)”的追尋,進而銷蝕終身學習者的主體性意義。

技術(shù)與人的關(guān)系是社會關(guān)系再造的重要基礎(chǔ)。人,在對于技術(shù)的“理所應(yīng)當?shù)氖褂谩钡倪^程中,逐漸成為“技術(shù)化的人”。對于技術(shù)本體論的重新定位,也意味著人的主體性的再造。由此,(后)工業(yè)社會中的終身學習者,是“技術(shù)化的人”,也是“技術(shù)化的終身學習者”,面臨著社會技術(shù)與個體技術(shù)的雙重作用。社會技術(shù)②,并非是簡單的技術(shù)的社會性運用,而是個體與人工制品之間網(wǎng)絡(luò)式的聯(lián)結(jié)。[34-35]個體技術(shù)③,是指個體在社會中的表征途徑,是對于現(xiàn)有各類技術(shù)的一種綜合性的運用。個體技術(shù)與社會技術(shù)的分化,其重要的推手來自技術(shù)的進一步發(fā)展,尤其是在基因、AI等新技術(shù)的綜合作用下,人與技術(shù)的連接更加緊密并以更加精細化的方式出現(xiàn)。比如,隨著工程技術(shù)和醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展,機械外骨骼能夠幫助老年人行走,提高生活質(zhì)量,而這種技術(shù)也使得個體以全新的表征出現(xiàn)在人類社會中。

終身學習的技術(shù)維度,產(chǎn)生了技術(shù)化的終身學習者,一方面相關(guān)的學習平臺建設(shè),廣泛覆蓋全部的年齡階段,將更加有利于終身學習的實踐開展;另一方面,便利化的學習技術(shù)將會得到進一步的發(fā)展,扶幼助老的學習技術(shù)將更加有利于終身學習得以實現(xiàn)。

二、終身學習理論框架構(gòu)建:時間、空間與技術(shù)向度

終身學習最初作為一種政治理念出現(xiàn)在國際舞臺,并通過不斷整合人類社會中長久以來的各種學習現(xiàn)象,進而增進自身的理論地位。早期的研究者注意到了時間維度(終身性),來繪就終身學習烏托邦的模樣。而隨著學科的交叉與融合,研究者關(guān)注到終身學習理論的不同維度,嘗試以更加綜合的視角構(gòu)建終身學習的理論框架。

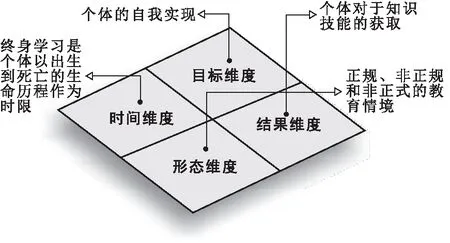

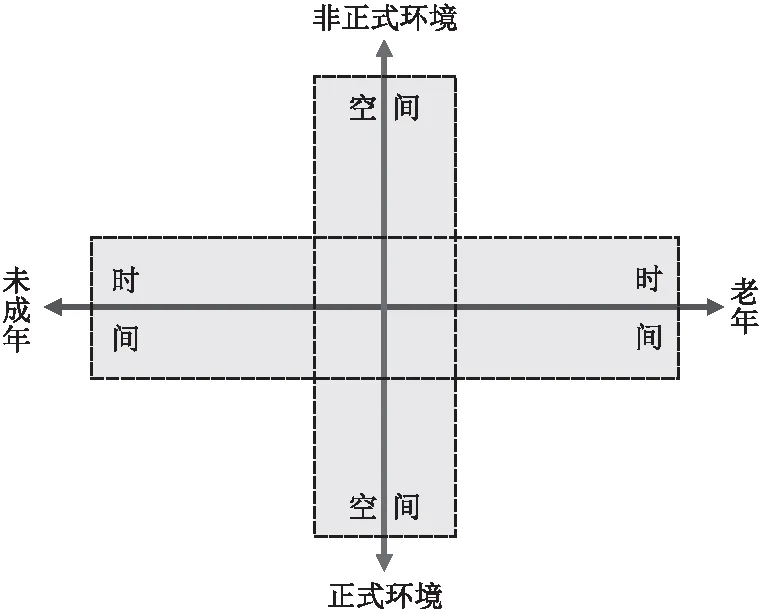

靜態(tài)的終身學習理論框架,側(cè)重于描述性地概括終身學習的某些特征。克勞普利(Arthur J.Cropley)在分析終身學習的內(nèi)涵時指出,終身學習是個體以出生到死亡的生命歷程作為時限。他所構(gòu)建的終身學習理論框架(圖1),除了時間向度之外,從形態(tài)方面,強調(diào)終身學習正規(guī)、非正規(guī)和非正式的教育情境;從結(jié)果方面,強調(diào)終身學習導(dǎo)致個體對于知識技能的獲得;從目標層面,強調(diào)終身學習對于個體的自我實現(xiàn)功能。[36]這一理論框架反映了過程性的思維,但整體而言較為碎裂,所觸及的是終身學習的不同維度,難以進行結(jié)構(gòu)化的分析。

圖1 克勞普利的終身學習理論框架

來源:作者根據(jù)克勞普利的論述[36-37]繪制。

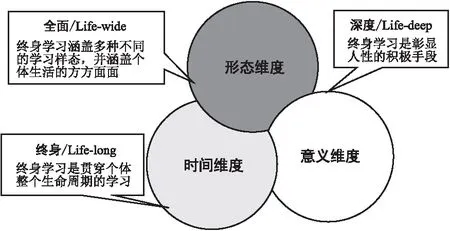

在各類政策和宣傳文本中較多運用的終身學習理論框架包含了全面(Life-wide)、終身(Life-long)、深度(Life-deep)[38-39]三個維度,如圖2所示。在該框架中,全面與終身的內(nèi)涵比較容易理解,是終身學習與通常意義的學校學習的區(qū)別,但對于深度的內(nèi)涵,理論研究者和實踐者有著貼合不同學科背景和實踐情境的解讀④。貝朗杰在分析本框架中就“深度”的理解曾提到自己與弗萊雷的一次談話。弗萊雷指出,學習體驗構(gòu)成了個體的內(nèi)心經(jīng)驗和內(nèi)在的喜悅,能夠增強個體的效能和產(chǎn)生對于知識追求的內(nèi)心需要。[38]⑤“全面—終身—深度”的理論框架,簡潔而有力地傳遞出終身學習的特質(zhì),成為終身學習強有力的宣傳口號,但過于簡潔也造成其對具體的理論研究指導(dǎo)比較有限。

圖2 終身學習的理論框架

來源:作者根據(jù)貝朗杰、艾克霍姆、赫德和賈維斯的相關(guān)論述繪制[38,40-41]。

基于前文的分析,筆者認為終身學習理論框架構(gòu)建,需要緊扣終身學習的三個理論向度:時間、空間與技術(shù),凸顯終身學習的理論核心:個體與社會的發(fā)展,既要彰顯學習者的動態(tài)性與過程性發(fā)展,又要細致地體現(xiàn)終身學習的社會作用。

(一)終身學習理論框架Ⅰ:時間主軸理論框架

終身性是終身學習的首要特征,在國際組織的不同文本中,都提倡學習并不因國民教育序列的終止而停滯,學習是終身的,也是個體適應(yīng)社會變化的有效應(yīng)對手段。

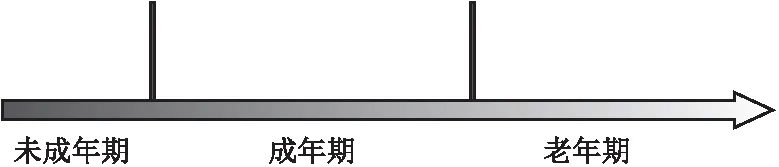

時間主軸理論框架的構(gòu)建(圖3),沿著“未成年期—成年期—老年期”的軸線展開,其基礎(chǔ)在于個體在整個生命周期里身體與心理的持續(xù)性規(guī)律性轉(zhuǎn)型⑥。身體層面,個體經(jīng)歷了不同的變化過程,并最終衰退;心理層面,個體的發(fā)展則是更加復(fù)雜的過程,受到社會文化背景的影響,且能夠通過教育性的手段進行干預(yù)。[44-46]終身學習在個體生命的不同期間里,有著具體不同的形態(tài)與作用。[13]在未成年期,終身學習表現(xiàn)為家庭教育與學習、場館學習,以及家庭—學校—社會的教育聯(lián)動與溝通等;在成年期,終身學習表現(xiàn)為工作場所學習、職業(yè)轉(zhuǎn)換過程中的技能學習與適應(yīng)、低技能員工技能與再就業(yè)開發(fā)等;在老年期,終身學習表現(xiàn)為社區(qū)老年教育、老年人力資源開發(fā)等。

圖3 終身學習的時間主軸理論框架

來源:作者自繪。

時間主軸理論框架,注重不同的終身學習形態(tài)中,其學習的方式與手段、目的與作用、機制與多元參與主體等,對于開展終身學習研究有著基礎(chǔ)性的指導(dǎo)意義。這一理論框架能夠?qū)⒓姺睆?fù)雜的學習現(xiàn)象進行分類,并在研究中不斷積累形成不同的研究取向。但這一理論框架是比照經(jīng)典的教育學理論進行的推演,其模糊了終身學習理論的特質(zhì),也并不能在具體研究方法方面,形成極具特色的探索。

(二)終身學習理論框架Ⅱ:時空主軸理論框架

全面性是終身學習的另一個重要特征,其區(qū)分了終身學習的不同學習方式:正規(guī)學習(formal learning)、非正式學習(informal learning)和非正規(guī)學習(nonformal learning)[40]。終身性強調(diào)的是終身學習的時間向度,全面性則強調(diào)了終身學習的空間向度,終身學習的第二種理論框架即基于此建立(圖4)。終身學習的時空主軸理論框架,一方面重視終身學習的時間維度,即終身學習活

圖4 終身學習的時空主軸理論框架

來源:作者根據(jù)艾克霍姆和赫德的框架[40]修改。

動發(fā)生在個體的不同生命階段;另一方面強調(diào)終身學習的空間維度,即終身學習并非發(fā)生在單一或特定的空間,而是彌散于個體的生活世界中。因此,該理論框架的四個象限更加清楚地將不同的終身學習樣態(tài)歸入,不僅反映了一部分終身學習樣態(tài)不斷正規(guī)化的事實,如社區(qū)教育逐漸成為國家教育活動的有機組成部分;而且反映了終身學習的復(fù)雜性,即終身學習具有多樣化的學習方式,能夠在正式與非正式的學習環(huán)境中發(fā)生。然而,這一框架未能深刻反映當前技術(shù)與學習的關(guān)系。

(三)終身學習理論框架Ⅲ:時間—空間—技術(shù)全息理論框架

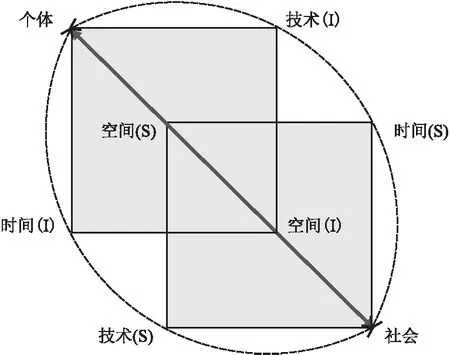

隨著(后)工業(yè)社會的不斷發(fā)展,技術(shù)與學習之間的關(guān)系更加密切,技術(shù)從隱性維度逐漸顯性化。終身學習理論框架構(gòu)建,既需要從學習者的視角出發(fā),關(guān)注終身性和全面性;也需要將技術(shù)維度引入,探討在技術(shù)發(fā)展變革背景下的終身學習。以時間、空間和技術(shù)作為終身學習的三個理論向度,并圍繞終身學習的理論核心:社會的歷史性發(fā)展與個體的社會性發(fā)展,構(gòu)建終身學習的理論框架,清晰地體現(xiàn)出終身學習是在個體與社會共同發(fā)展的張力中不斷進行的,如圖5所示。

圖5 終身學習的時間—空間—技術(shù)全息理論框架

注:I表示個體(Individual),S表示社會(Social)。

來源:作者自繪。

在該理論框架中,終身學習者(個體)具有三個基本的向度,即個體時間、個體空間和個體技術(shù);而社會也具有相應(yīng)的三個基本向度,即社會時間、社會空間和社會技術(shù)。二者相互交叉的域,即為終身學習實踐開展的場域。終身學習實踐所產(chǎn)生的意義具有雙重性,既指向個體的社會化發(fā)展,也指向社會的歷史性發(fā)展。在個體的社會化發(fā)展和社會的歷史性發(fā)展張力作用下,在融合的空間中,終身學習的實踐得以不斷發(fā)展。這種發(fā)展也呼應(yīng)了終身學習在時間方面的特征,即覆蓋個體整個生命周期;能夠體現(xiàn)終身學習的多發(fā)性和碎片化,在個體和社會相融合的空間中開展;亦彰顯了終身學習理論與實踐中一貫忽視的技術(shù)向度。

三、視角轉(zhuǎn)換:時間—空間—技術(shù)全息理論框架中終身學習基本問題闡釋

終身學習具有天然的世俗性,從早期作為政治理念引入一系列國際政策與實踐,到目前中國如火如荼的社區(qū)教育與學習型城市建設(shè)。終身學習從來不是高冷的學術(shù)概念,而是與日常社會生活有著緊密的聯(lián)系。以時間—空間—技術(shù)全息理論框架思考終身學習基本問題,旨在探討終身學習理論視角的轉(zhuǎn)換,即回歸到終身學習者主體,從日常生活的視角審查學習者主體的轉(zhuǎn)化,探究在生活世界中終身學習的意義,以及厘清該理論框架中融合的域的本質(zhì)含義。

(一)何謂終身學習:從“確定性”尋求到“經(jīng)驗—終身學習者—技術(shù)”的連接

終身學習在社會秩序重建的過程中,一直發(fā)揮著重要的作用。在2030年可持續(xù)發(fā)展議程、消除貧困、多元社會建設(shè)(Heterogeneous societies)、數(shù)字化社會建設(shè)等方面,終身學習有著不可比擬的理論和實踐優(yōu)勢。傳統(tǒng)的學習模式強調(diào)時空限制,以個體為中心,問題解決為目的,這種學習模式是基于對確定性的尋求。人類社會的不穩(wěn)定性,造就了個體對于確定性的尋求。而在長期的人類歷史活動中,確定性主要是通過祈禱與虔誠、勞動與藝術(shù)這兩類主要的路徑追尋。前者主要通過宗教的形式,注重自我對于環(huán)境的屈服,以求得內(nèi)心的安寧;后者則主要從技術(shù)的層面來改變環(huán)境,以使得自我能夠更好地應(yīng)對社會的劇烈變化。[47]

個體的社會性發(fā)展與社會的歷史性發(fā)展緊密相連,也是終身學習理論的核心。基于時間—空間—技術(shù)全息理論框架,終身學習并非局限于對于確定性的尋求;換言之,終身學習并非局限對特定知識、技能、文化等的習得,并不簡單是為解決個體不同生命階段的具體問題。終身學習日益指向經(jīng)驗—學習者—技術(shù)/人工制品之間的連接,終身學習者在進行終身學習的過程中,不斷與其他學習者進行生活經(jīng)驗和生活歷史的分享。終身學習是一個社會歷程[48]。終身學習者的既往經(jīng)驗與社會網(wǎng)絡(luò),代入到不斷更新的學習情境中,在不同的終身學習項目中,學習者以一種更加積極的姿態(tài)出現(xiàn),而現(xiàn)有的各種社會技術(shù)與個人技術(shù),不斷將終身學習者與其他學習者及社會網(wǎng)絡(luò)進行連接,將終身學習者“嵌入”到社會中。由此,終身學習日益成為個體—技術(shù)—社會的共創(chuàng)共生模式,終身學習者的主體性得以進一步發(fā)揮。

(二)何謂終身學習者:從學習者到技術(shù)化的終身學習者

如前所述,研究者和實踐者受制于不同文化社會情境的限制,熱衷于探討終身學習在不同社會文化情境中的實踐表征,比如不同國家和地區(qū)的終身學習活動,以及終身學習在各國的政策制定情況。因而對于終身學習者的研究,一直是置于工作—生活、社會—生活和國家—生活的語境中進行探討,終身學習者漸漸成為教育研究中的“他者”[49],且終身學習者的面目一直是模糊的。盡管受惠于早期研究者對于終身學習的界定,以及終身學習實踐的不斷統(tǒng)合,越來越多的教育現(xiàn)象被整合進終身學習[38,50-53];但是,終身學習者的主體性卻不斷被弱化,乃至于在提及終身學習的學習者之時,只能簡單以“所有的學習者都是終身學習者”之類應(yīng)對。

基于時間—空間—技術(shù)全息理論框架,終身學習者將被定義為具有豐富的先前學習經(jīng)驗和生活歷史的技術(shù)化學習者。該框架強調(diào)技術(shù)化終身學習者的主體性,技術(shù)化的終身學習者是一個實體(entity),不再是受限于特定的性別、空間等,而是以更加積極的姿態(tài)面對日常生活世界;更強調(diào)技術(shù)化終身學習者的主體間性,其主體間的交互性不斷得到增強;更強調(diào)技術(shù)化終身學習者的具身性,技術(shù)將融入學習者感知經(jīng)驗,成為學習者的有機組成部分。[54]技術(shù)化的終身學習者將充分發(fā)展自我,并逐步與他人、與社會和諧共處。

(三)何謂終身學習空間:“境域”作為綜合分析單位

空間轉(zhuǎn)向,是人文社會科學的一個研究趨向,列斐伏爾的空間批判理論、福柯對于后結(jié)構(gòu)主義的分析、段義孚對于人本主義地理學的思考,都在很大程度上彰顯著空間的意義與價值。在教育學的研究中,空間是一個被忽視的因素,盡管目前通過歷史的方法對教育空間進行了探討[55-57],但空間之于教育研究的意義并沒有得到深度分析。

社區(qū)學校、各類文化中心、博物館等公共文化場館,鄰里中心等具體的學習環(huán)境,乃至全球和地方、虛擬空間和網(wǎng)絡(luò)空間等,都是終身學習的場所,這也構(gòu)成了終身學習空間的第一重轉(zhuǎn)化,即終身學習發(fā)生和發(fā)展的場域是綜合性的日常生活世界。空間的第二重轉(zhuǎn)化,關(guān)注的重心是從孤立的對于單一終身學習現(xiàn)象如社區(qū)教育、老年教育、企業(yè)培訓的描述層面,轉(zhuǎn)化到分析學習者與技術(shù)、不同生命階段學習的呈現(xiàn)與意義的生成層面;空間的第三重轉(zhuǎn)化,關(guān)注的重心是綜合性地分析全球思維(Global Thinking)與地方行動(Local Action)之間的聯(lián)動關(guān)系,并指向人類命運共同體的思想與實踐,重新界定終身學習與現(xiàn)代化的議題。

終身學習的空間轉(zhuǎn)化,強調(diào)終身學習的豐富內(nèi)涵,聚焦終身學習在日常生活世界中的“具體的”“多維的”教育現(xiàn)象,并反對終身學習的時空無涉論。空間轉(zhuǎn)化,也進一步增進從終身學習者的視角開展終身學習研究,而不是將終身學習簡化為一種政治進程。空間轉(zhuǎn)化并非是虛空的理論暢想,在具體研究的開展過程中,可以引入“境域”⑦(Milieu)的概念。境域,從字面的意義上看,是氛圍或者環(huán)境,但強調(diào)其社會性和文化性;境域,也有著動態(tài)的過程性內(nèi)涵。因此,引入“境域”作為終身學習的分析單位,可以從更加綜合性的角度分析終身學習者的先前經(jīng)驗與生活歷史之于當下的意義;也能夠拓展終身學習的分析維度,從單一地側(cè)重描述學習者的行為,延伸至綜合性地分析技術(shù)、文化、社會等多種條件作用下終身學習的發(fā)展。

四、終身學習研究的新趨勢:終身學習者、學習型城市與綠色技能

終身學習是一個復(fù)雜的整體性的發(fā)展過程,時間—空間—技術(shù)全息理論框架能夠反映出終身學習主體、意義和空間的轉(zhuǎn)化,但更重要的是,要能夠幫助研究者與目前的研究熱點結(jié)合,進一步地展示出該理論框架的意義。

(一)多元社會中的終身學習者

在不同的文化與社會情境中,終身學習者呈現(xiàn)出不同的樣態(tài),終身學習者的內(nèi)涵不斷拓展。聯(lián)合國教科文組織在二戰(zhàn)后一直致力于地區(qū)掃盲運動,并在一些東亞國家取得了相當?shù)某删停坏珪r至今日,這依舊是一項艱巨的國際事務(wù),該運動也呈現(xiàn)出了新的特征,比如非洲的掃盲項目并非是簡單的一項掃除文盲的運動,而是和艾滋病防治與醫(yī)療、健康促進與發(fā)展相聯(lián)系[38],東歐國家的終身學習項目則很多是關(guān)于再就業(yè)學習[52]。

終身學習者的社會責任也不斷凸顯。傳統(tǒng)意義上認為垃圾分類的動員過程會是一個漫長而復(fù)雜的過程,上海市借助于強大的市民終身學習網(wǎng)絡(luò)和各級各類社區(qū)學校、文化中心等,開設(shè)各類側(cè)重于可持續(xù)發(fā)展、綠色環(huán)保的社區(qū)教育項目,涵蓋各個年齡階段的終身學習者,以促進垃圾分類政策的全面落地。

終身學習者的技術(shù)也具有多樣化含義。國內(nèi)所認為的AI和即時通信技術(shù)并不能在貧困國家落地。在欠發(fā)達地區(qū)和國家,更多的終身學習者依舊是通過較為傳統(tǒng)的方式傳遞本民族的物質(zhì)與文化遺產(chǎn),提升個人的再就業(yè)能力等。

由此在多元社會(heterogeneous society)中,研究者依舊需要開展大量的工作,對終身學習者的概念與范圍進行深入研究。

(二)全球化歷程中的學習型城市

隨著全球城鎮(zhèn)化水平的不斷提高,城市成為人類生活的重要空間,成為地區(qū)文化、經(jīng)濟、社會等的重要載體,城市規(guī)劃建設(shè)理念從單純的以物質(zhì)為中心逐步轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展的基本理念。基于可持續(xù)發(fā)展的城市建設(shè)理念,體現(xiàn)了城市發(fā)展的兩大轉(zhuǎn)折:一方面城市建設(shè)的目標更加多元化,內(nèi)容更加注重內(nèi)涵發(fā)展;另一方面,城市發(fā)展過程中,凸顯多層級與多邊的規(guī)劃與開發(fā),即更加注重多層次專業(yè)人員(政府官員、城市規(guī)劃專家、社會學家、開發(fā)商、心理學家、教育文化專家等)的通力合作,同時謀求多邊利益相關(guān)者的共同開發(fā),包括國家、地區(qū)、基層社區(qū)與鄰里等多邊合作。聯(lián)合國教科文組織終身學習研究所建立了聯(lián)合國教科文組織全球?qū)W習型城市網(wǎng)絡(luò)(UNESCO Global Network of Learning Cities,簡稱GNLC),旨在促進政策對話和各成員城市之間的同行學習,加強溝通和聯(lián)系,建立合作伙伴關(guān)系,提供能力建設(shè),并開發(fā)監(jiān)測手段以鼓勵和認可在學習型城市建設(shè)中所取得的進步。

目前,GNLC一共有224個城市,分布在52個國家,其中中國有8個,分別是北京、成都、杭州、武漢、常州、太原、深圳和上海[60]。對學習型城市的研究,依舊沿用歐盟“邁向歐洲學習型社會”研究項目中的經(jīng)典定義:學習型城市(鎮(zhèn)、地區(qū))認可并理解學習作為地區(qū)基本繁榮、社會穩(wěn)定、個體發(fā)展的重要角色,調(diào)動人力、物力、財力等創(chuàng)新性地、敏銳性地滿足所有市民全面發(fā)展的需求,為所有市民理解和積極應(yīng)對變化,提供結(jié)構(gòu)性和心智性(mentel)的框架。[61-62]

對學習型城市的研究并沒有特定的研究范式,現(xiàn)有的研究大多集中于國內(nèi)外不同學習型城市之間的比較,而并沒有對學習型城市進行深描。時間—空間—技術(shù)全息理論框架可以從不同的維度對學習型城市的具體建設(shè)進行深入而細致的研究,進一步指出學習型城市與不同社會文化的互動,以及在技術(shù)時代如何將智慧城市建設(shè)與學習型城市建設(shè)相關(guān)聯(lián)。

(三)可持續(xù)發(fā)展中的綠色技能

聯(lián)合國2030可持續(xù)發(fā)展議程強調(diào)學習與教育的積極作用。終身學習被認為是可持續(xù)發(fā)展目標達成的重要手段。綠色技能是勞動力所需的,支持和發(fā)展企業(yè)、行業(yè)和社區(qū)中可持續(xù)性社會、經(jīng)濟和環(huán)境成果的技術(shù)技能、知識、價值觀和態(tài)度。[63]綠色技能強調(diào)個人技能發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展息息相關(guān),彰顯了個人在可持續(xù)發(fā)展中的作用和責任;綠色技能也提出了相關(guān)的利益方在不同的學習境域中的責任,即企業(yè)、行業(yè)和社區(qū)需要做出的努力。

綠色技能改變了對于技能的單一狹隘指向,即技能與勞動力市場相聯(lián)系,強調(diào)技能的經(jīng)濟收益;而將技能與個體的可持續(xù)發(fā)展、整個社會的可持續(xù)發(fā)展聯(lián)系起來,并重申可持續(xù)發(fā)展與每一位社會個體的發(fā)展緊密相關(guān)。

綠色技能體現(xiàn)著終身學習的技術(shù)轉(zhuǎn)向。技術(shù)維度成為終身學習者的重要特征,綠色技能能夠在多元學習環(huán)境中不斷發(fā)展,并持續(xù)性地貫穿個體的生命歷程,更加凸顯個體的社會責任。而綠色技能發(fā)展過程中,相關(guān)的技術(shù)因素則不斷將終身學習者與新的生命階段和學習境域進行連接。上海已經(jīng)嘗試性地在垃圾分類的城市行動中,采用了相關(guān)的綠色技能理念,凸顯市民個體在城市可持續(xù)發(fā)展中的積極作用。然而,如何進一步細致化研究和推廣,是未來研究者所要探尋的。

終身學習的理論框架構(gòu)建,是一個涉及廣泛且有待于今后持續(xù)研究的問題。它是終身學習理論發(fā)展的基礎(chǔ)問題,也是日益壯大的終身學習研究者群體所共同關(guān)注的問題。時間—空間—技術(shù)全息理論框架的提出,嘗試將既往研究中所忽略的空間向度和技術(shù)向度,重新引入研究者的視野。未來圍繞該問題,研究者還需要更深入地開展相關(guān)研究,探討細致化的終身學習現(xiàn)象與機制。

注 釋:

① 這三個向度的劃分,受到吉登斯對于現(xiàn)代性論述(參見Giddens,1991)的啟發(fā),其中時間和空間向度,是受到吉登斯對于社會學脈絡(luò)梳理的啟發(fā);而技術(shù)的向度,則來源于行動者網(wǎng)絡(luò)理論對于技術(shù)的論述(參見 Latour,1993,2002,2005; Law,1993; Mol,2002,2008)。

② 社會技術(shù)最早出現(xiàn)在芝加哥學派斯莫爾(Albion Woodbury Small)有關(guān)社會學的研究中;最初亨德森[33]對社會技術(shù)進行了定義:一種有意識和有目的的人員組織系統(tǒng),在該系統(tǒng)中,每個實際的自然社會組織都將找到自己的真實位置,并且所有和諧因素共同協(xié)作,以實現(xiàn)“健康、財富、美麗、知識、社交能力和正義的欲望”。本文受到行動者網(wǎng)絡(luò)理論的影響,將社會技術(shù)定義為人與技術(shù)(包括人工制品)所形成的網(wǎng)絡(luò),以及與此相關(guān)的知識、能力與情感。

③ 個體技術(shù)是從主體性的層面對于技術(shù)的一種思考,個體技術(shù)強調(diào)主體的延伸。最簡單的例子就是,近視患者在佩戴眼鏡之后,會逐漸將眼鏡視作身體的一部分。而整個社會中近視患者的比例大幅增加之后,近視逐漸被“祛病化”,人們對于近視持習以為常的態(tài)度。

④ 全面、終身和深度,僅就術(shù)語翻譯而言,就存在多種中文譯法。例如,在若干政策和宣傳文本中,被翻譯為學習時間全覆蓋(life-long)、學習地點全覆蓋(life-wide)、學習內(nèi)容全覆蓋(life-deep),具體見杭州學習型城市建設(shè)的有關(guān)文本;有的翻譯為全方位學習(Life-wide)、終身學習(Life-long)和深層次學習(Life-deep)[42];也有的翻譯為“寬生”(life-wide)、終生(life-long)、“深生”(life-deep)[43]。三種翻譯是基于不同的學科視角進行的,本文的翻譯盡量平實地傳遞出這三個詞的基本含義。

⑤ 貝朗杰與弗萊雷的這次談話發(fā)生在1997年,也就是弗萊雷去世前的幾個月,貝朗杰時任聯(lián)合國教科文組織終身學習研究所所長。

⑥ 各國均有相關(guān)縱向研究[44],在美國主要是夏埃主持的西雅圖縱向研究,自1956年開始,選取語言理解、歸納推理、空間定向、數(shù)字與語言流暢為維度,先后進行了十輪測試,收集大量數(shù)據(jù)進行分析[44-45]。

⑦ Milieu,暫且翻譯成為“境域”。Milieu和context的區(qū)別在于,Milieu更加強調(diào)社會文化背景的相互作用,而context則強調(diào)一種框架性的可能。我國臺灣地區(qū)學術(shù)名詞的審定中,將Milieu翻譯為環(huán)境或者氛圍;臺灣學者也有將其翻譯為場域[58-59]。但是在大陸地區(qū),場域是對于布迪厄的field的專譯。