貪污罪“數額與情節”關系實證研究

——基于全國18392 例量刑裁判

章 樺

一、問題的提出

數額與情節在貪污罪定罪量刑過程中的關系是一直困擾立法、司法的疑難問題,歷次的立法修正或司法解釋呈現出在數額和情節的關系中糾纏和徘徊的局面,從1952 年的《中華人民共和國懲治貪污條例》(下文簡稱為《貪污條例》)到2016 年的《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(下文簡稱為《貪賄司法解釋》),數額與情節的關系時而突破,時而回歸,呈現出“回歸有余而突破不足”〔1〕梁云寶:《回歸上的突破:貪賄犯罪數額與情節修正評析》,載《政治與法律》2016 年第11 期,第33 頁。的局面。長達64 年的時間,數額與情節的關系似乎成為一個無法破解的歷史難題,帶來刑事立法科學性和合理性的諸多質疑,并直接影響司法實踐定罪量刑的公正性。

理論界對數額與情節的關系呈現出爭議大、困惑多、難以形成共識的局面。高銘暄教授認為,“貪污數額是衡量貪污犯罪成立與否、刑罰輕重的主要依據”,〔2〕高銘暄、范連玉:《略析貪污罪中貪污數額起點與共犯責任》,載《云南社會科學》2014 年第1 期,第121 頁。但數額與情節之間的影響力程度不明朗,基于數額明確性和易操作性,容易形成司法實踐的數額超載和忽略情節現象,產生定罪量刑過程中的不均衡;趙秉志教授提出了數額與情節并重的二元標準:“將數額和情節都作為衡量貪賄行為社會危害程度的基本依據,使之在貪污受賄犯罪的定罪量刑中都發揮決定性的作用。”〔3〕趙秉志:《貪污受賄犯罪定罪量刑標準問題研究》,載《中國法學》2015 年第1 期,第42 頁。但情節決定性作用“應擇一重選擇”,〔4〕周斌、李豪:《刑法修正案(九):終身監禁切斷嚴重貪腐犯罪退路》,載《法制日報》2015 年9 月6 日,第5 版。或者“將數額僅僅作為入罪標準,以情節為主導標準”,〔5〕于志剛:《單一數額犯的司法尷尬與調和思路——以〈刑法修正案(九)〉為切入點的分析》,載《法律適用》2016 年第3 期,第96 頁。抑或“既重視數額,又重視情節,綜合考量二者之后再作出判斷”,〔6〕沈德詠主編,最高人民法院研究室、最高人民法院刑法修改工作小組辦公室編著:《〈刑法修正案(九)〉條文及配套司法解釋理解與適用》,人民法院出版社2015 年版,第383 頁。存在著不同的認識和解讀。《貪賄司法解釋》的規定具有一定的定分止爭效果,陳興良教授認為:“數額還是基本的標準,而情節只是起到補充性的標準”,〔7〕陳興良:《〈關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋〉總置評》,載《浙江社會科學》2016 年第8 期,第18 頁。但是,仿佛又回歸到了以前的路徑,似乎“二元標準又被還原為以數額為基礎的一元標準”。〔8〕孫國祥:《貪污賄賂犯罪研究》上冊,中國人民大學出版社2018 年版,第73 頁。綜上爭議,主次關系不明確二者的程度大小,基于數額的具體性、明確性、適應性,容易形成立法、司法實踐中依賴于數額的一元化傾向;并重關系的提出具有突破,但處理不好不同情節的權重大小,仍然會回歸到主次關系并依賴于數額的傾向,如劉仁文教授指出:“在定罪量刑方面賦予情節與數額同等的權重,但這并不意味著在貪污受賄罪中情節可以脫離數額獨立判斷。”〔9〕劉仁文:《貪污受賄定罪量刑的修改與評析》,載《江淮論壇》2017 年第5 期,第117 頁。所以,理論界提出數額與情節的主次關系與并重關系,只是提出了問題,但并未實質性地解決問題,如若不明確數額與情節的相互作用力程度、具體情節之間的影響力大小,仍然會導致立法、司法解釋在二者關系中不斷徘徊。

“數額要素對貪污罪、受賄罪將發生怎樣不同于之前的影響,司法裁判中哪些情節將會起到關鍵性的作用,都成為目前亟須回應的問題”,〔10〕孫超然:《論貪污罪、受賄罪中的“情節”——以高官貪腐案中裁判考量因素的實證分析為切入點》,載《政治與法律》2015年第10 期,第45 頁。在定性分析對二者關系解釋乏力、各執己見的情形下,從實證定量研究的角度,借鑒二者關系在司法裁判環節的歷史和現實樣態,圍繞以下4 個問題,嘗試揭開二者關系的迷霧:其一,數額與情節到底呈現出何種關系;其二,《刑法修正案(九)》實施之后,數額與情節的關系是否發生了實質性的變化,嚴重情節在定罪和法定刑升格中發揮多大作用;其三,司法解釋規定的嚴重情節和總則規定的其他情節之間是什么關系;其四,所有情節各自的影響權重到底有多大,如何處理嚴重情節與從寬情節的競合。本文通過貪污罪的18392 例量刑裁判,試圖解決以上4個問題,具體結構如下:全樣本提取貪污罪的判決書,圍繞數額和情節的關系構建模型并設置變量,通過ordinal 回歸模型對以上4 個問題進行論證并進行穩健性檢驗,最后得出結論,試圖澄清數額與情節之間關系,為后續的立法修正、司法解釋和理論研究提供一個可供參考的標準。

二、模型構建與變量描述

為了讓研究結論更加客觀真實,通過“中國裁判文書網”對截至2018 年5 月的數據進行全樣本采集,對涉及31 個省、市、自治區,共計15057 份貪污罪的判決書進行重復性排除、錯誤性篩查,以每個被告人作為一個觀測單位,進行數據錄入和清洗,得到了我國貪污罪18392 例裁量數據庫,基于此數據庫進行變量設計、模型構建和實證考察。

(一)刑罰階梯模型構建

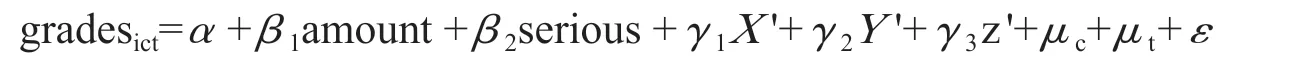

《刑法修正案(九)》提升了情節的作用,將數額和嚴重情節一并列于法條中,決定貪污罪的定罪和法定刑升格。基于此,將數額、嚴重情節放在與定罪、法定刑升格的關系中進行考察,構建的模型不是發現數額和情節對刑期(連續性變量)的影響,而是根據貪污罪的法定刑區分為不同的刑罰階梯,按照《貪賄司法解釋》的規定,定義嚴重情節和未規定的其他情節,通過數額和情節在不同刑罰階梯中的作用,探索核心解釋變量數額和嚴重情節之間的關系、司法解釋規定情節和未規定情節之間的關系。所以因變量設置為刑罰的階梯,由于階梯是一個有序變量,采用ordinal 有序回歸構建如下模型:

grades 表示刑罰階梯,α 為常數項,amount 表示貪污的數額,serious 表示是否具備《貪賄司法解釋》所規定的嚴重情節。X'、Y'、z'表示一組變量,X'表示可能影響刑罰階梯的其他情節(犯罪作用大小、是否存在犯罪未遂、是否坦白、是否自首、是否立功、是否認罪悔罪),Y'表示犯罪主體特征(性別、年齡、文化程度、國家工作人員類型、職務級別),z'表示其他案件特征(審判形式、是否取保候審、是否有辯護人),μc表示控制不同經濟帶的影響,μt控制不同年份人均GDP 的影響,ε為誤差干擾項。

(二)變量設計與描述

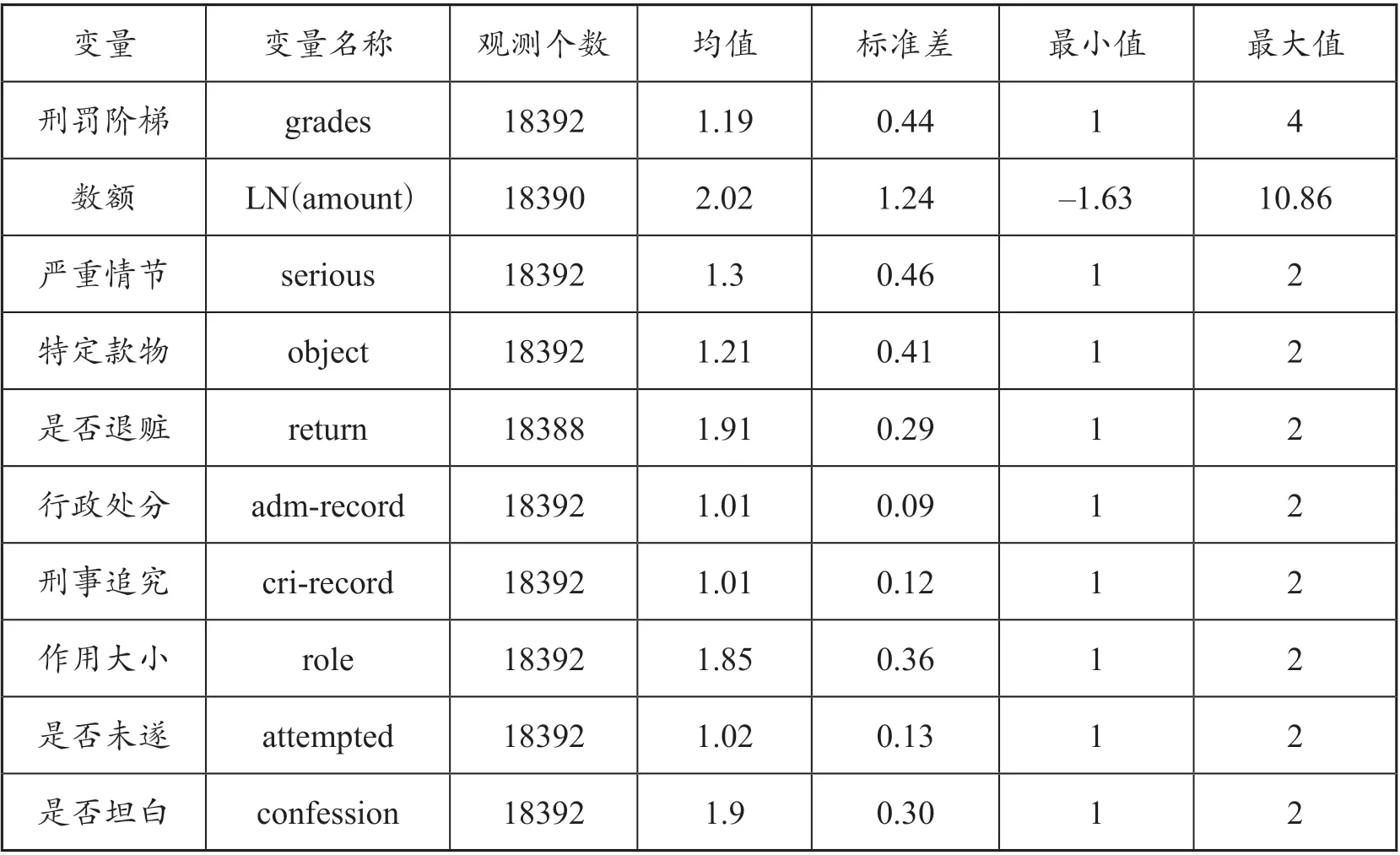

1.被解釋變量:貪污罪的刑罰階梯

《刑法修正案(九)》將貪污罪的法定刑分為4 檔刑期:3 年以下有期徒刑或者拘役;3 年以上10年以下有期徒刑;10 年以上有期徒刑或者無期徒刑;無期徒刑或者死刑。樣本中,免于刑事處罰共計4002 例,占21.8%;拘役871 例,占4.7%;有期徒刑13505 例,占73.4%;無期徒刑14 例,僅占0.1%。由于免于刑事處罰所占比例較大,并且根據《刑法》第37 條的規定,免于刑事處罰對數額和情節的反應較為敏感,所以將免于刑事處罰單獨設置為一個刑罰階梯,以更加精準評價數額與情節的關系。樣本中沒有涉及死刑判決,加之無期徒刑的比例較小,將10 年以上有期徒刑和無期徒刑合并為1 個刑罰階梯。結合《刑法修正案(九)》規定,將貪污罪的刑罰定義為以下4 個階梯:第1 個階梯為免于刑事處罰;第2 個階梯為3 年以下有期徒刑、拘役;第3 個階梯為3 年以上10 年以下有期徒刑;第4 個階梯為10 年以上有期徒刑或者無期徒刑。〔11〕由于我國刑法規定的“以上”“以下”包括本數,按照《貪賄司法解釋》的規定,根據數額和情節因素的不同,將3 年有期徒刑、10 年有期徒刑所屬法定刑進行區分后,放入正確的刑罰階梯。18392 例量刑事裁判中,《刑法修正案(九)》實施之前和之后的案例數分別為6975 例和11417 例,為了保證被解釋變量的一致性,對所有案例都按照以上階梯進行編碼整理。

2.關鍵解釋變量:貪污數額、嚴重情節和其他情節

貪污數額:判決書記載了起訴的貪污數額、法院最終認定的貪污數額、個人分贓數額,3 種數額在同一判決書中的金額可能不同,由于法院最終認定的貪污數額決定了刑罰的階梯,所以選取法院認定的貪污數額作為關鍵解釋變量。樣本中貪污數額最小值為0.2 萬元,最大值為52000 萬元,均值為25.7 萬元,標準差為397.1,由于不符合正態分布,將貪污數額取自然對數進行分析,取自然對數后,最小值為-1.63,最大值為10.86,均值為2.02,標準差為1.24,基本符合正態分布。

嚴重情節:《貪賄司法解釋》“列舉規定了5 種情節并且還規定了造成惡劣影響或其他嚴重后果的兜底情節”,〔12〕趙俊:《貪污賄賂罪各論》,法律出版社2017 年版,第5 頁。列舉的5 種嚴重情節包括:貪污救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、防疫、社會捐助等特定款物的;曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀、行政處分的;曾因故意犯罪受過刑事追究的;贓款贓物用于非法活動的;拒不交代贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的。對于贓款贓物用于非法活動的情節,由于《貪賄司法解釋》之前的判決書對于該項情節的記載并不明確,該情節未能體現在本研究之中;對于拒不交代贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的情節,與判決書明確記載的是否退贓具備相關性,以退贓替代該情節,當然有可能導致分析結論的誤差。最后,將司法解釋的嚴重情節是否貪污特定款物、是否受過黨紀或行政處分、是否受過刑事追究、是否退贓等變量進行合并整理,形成是否 具有嚴重情節的綜合變量,作為一個獨立的關鍵性解釋變量。

其他情節:《貪賄司法解釋》規定的5 種嚴重情節,可以決定刑罰階梯的上升,《刑法修正案(九)》對如實供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓,避免、減少損害結果發生的,規定可以從寬處理,但遺憾的是“《刑法修正案(九)》針對貪污受賄罪作出的重要從寬情節的具體適用,《解釋》卻沒有進行細化解釋”,〔13〕劉憲權:《貪污賄賂犯罪最新定罪量刑標準體系化評析》,載《法學》2016 年第5 期,第91 頁。容易造成司法實踐對于從輕、減輕情節的忽視。“當這種加重處罰情節與從寬量刑情節沖突時,司法解釋如何選擇,也是一個解釋難題。”〔14〕姜濤:《貪污受賄犯罪之量刑標準的再界定》,載《比較法研究》2017 年第1 期,第47 頁。雖然有學者提出“不能簡單地對沖或者抵消,因為相互之間的作用雖然相反,但作用的力度未必相等”,〔15〕孫國祥:《貪污賄賂犯罪研究》下冊,中國人民大學出版社2018 年版,第1216 頁。但各種情節的作用力度到底有多大,現有理論研究并未給出具體標準,也會造成司法人員的適用困惑。根據刑法總則的規定,設計了犯罪作用大小、〔16〕犯罪作用大小主要是為了區分從犯與主犯,我國刑法沒有對單獨犯和主犯進行加重或減輕處罰的規定,為了不讓樣本形成缺失,將單獨犯與主犯放一個變量值中進行分析。是否存在犯罪未遂(含部分未遂)、〔17〕樣本中的案例更多呈現出貪污金額的部分未遂,為了考察這一情節的影響力,為后續司法裁判提供參考,本文將其納入模型,所以該變量主要解釋了部分未遂的情況。是否坦白、是否自首、是否立功、是否認罪悔罪等變量,作為可能影響刑罰階梯的其他情節,以發現各種情節之間的關系,并試圖解決嚴重情節和從寬情節競合的難題。

3.控制變量:犯罪主體、地域、經濟水平與訴訟程序

主體特征:包括犯罪主體的年齡、性別、文化程度及國家工作人員的類型、職務級別等因素。犯罪主體年齡呈現出正態分布,以44 歲為均數,往高低年齡段遞減。文化程度以文盲、小學文化、初中/中專文化、高中文化、大專/本科文化、碩士研究生和博士研究生進行有序分類編碼,大專/本科以上文化占有效樣本的比例為27.84%,高學歷的貪污犯罪主體越來越多。〔18〕參見林哲、馬長生等:《腐敗犯罪學研究》,北京大學出版社2002 年版,第415-416 頁。國家工作人員類型分為5 類:國家機關人員,國有事業單位人員,國有企業單位人員,國家機關,國有公司,企業、事業單位委派到非國有公司、企業、事業單位、社會團體中從事公務的人員和其他依法從事公務的人員。職務級別分為其他人員、一般干部、鄉科級干部、縣處級干部、廳局級干部和省部級及以上干部。但遺憾的是,對于性別、年齡、文化程度、職務級別變量存在較大的缺失值,為了保持數據的完整性,增加模型的準確度和可解釋性,對于存在較大缺失值且在模型中沒有顯著影響的變量,在模型的擬合過程中予以刪除。

不同經濟帶:“由于我國各個地區經濟發展的不平衡,經濟發達地區的司法部門傾向于將賄賂犯罪的起點自行認定為5 萬元”,〔19〕王秀梅:《論賄賂犯罪的破窗理論與零容忍懲治對策》,載《法學評論》2009 年第4 期,第69 頁。借鑒“我國部分地區對受賄罪的量刑存在顯著差異”〔20〕王劍波:《我國受賄罪量刑地區差異問題實證研究》,載《中國法學》2016 年第4 期,第253 頁。的研究結論,基于受賄罪與貪污罪同樣存在數額與情節的關系,控制由于地域差異導致的審判影響。借鑒我國按照經濟技術發展水平和地理位置相結合原則而劃分為三大經濟地帶的標準,將樣本涉及的31 個省市自治區劃分為東部沿海經濟帶、中部經濟帶和西部經濟帶。〔21〕東部沿海經濟帶包括:遼寧、北京、天津、上海、河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南;中部經濟帶包括:黑龍江、吉林、山西、內蒙古、安徽、河南、湖北、湖南、江西;西部經濟帶包括:重慶、四川、云南、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。

各年度人均GDP:〔22〕截至成稿之日,國家統計局未公布2018 年的人均GDP 數據,但根據統計局的GDP 數據和年末人口總量,測算出來大致為64521 元。考慮到“數額犯中的犯罪數額與經濟發展狀況關系密切”,〔23〕胡學相:《貪污罪數額標準的定量模式分析》,載《法學》2014 年第11 期,第138 頁。參考“規定犯罪數額的計算依據為案發時案發地的上年度人均國民生產總值”〔24〕孫春雨:《關于犯罪數額的幾個問題》,載《法學雜志》2006 年第3 期,第100 頁。的標準,控制各年度人均GDP 對定罪量刑的影響,不僅解決了各年度人均GDP 對入罪的影響,也解決了不同年份之間的差異。由于各年度人均GDP 是以萬元為單位的連續性變量,為了保持與犯罪數額處于同一自變量的量綱級別,對人均GDP 取自然對數進行分析。

訴訟程序特征:控制是否取保候審、是否有辯護人、獨任審理或合議庭審理等因素可能對刑罰階梯產生的影響。

以上被解釋變量、關鍵解釋變量、控制變量的指標描述和統計情況詳見表1。

表1 主要變量的說明和統計描述

(續表)

三、回歸分析與實證結果

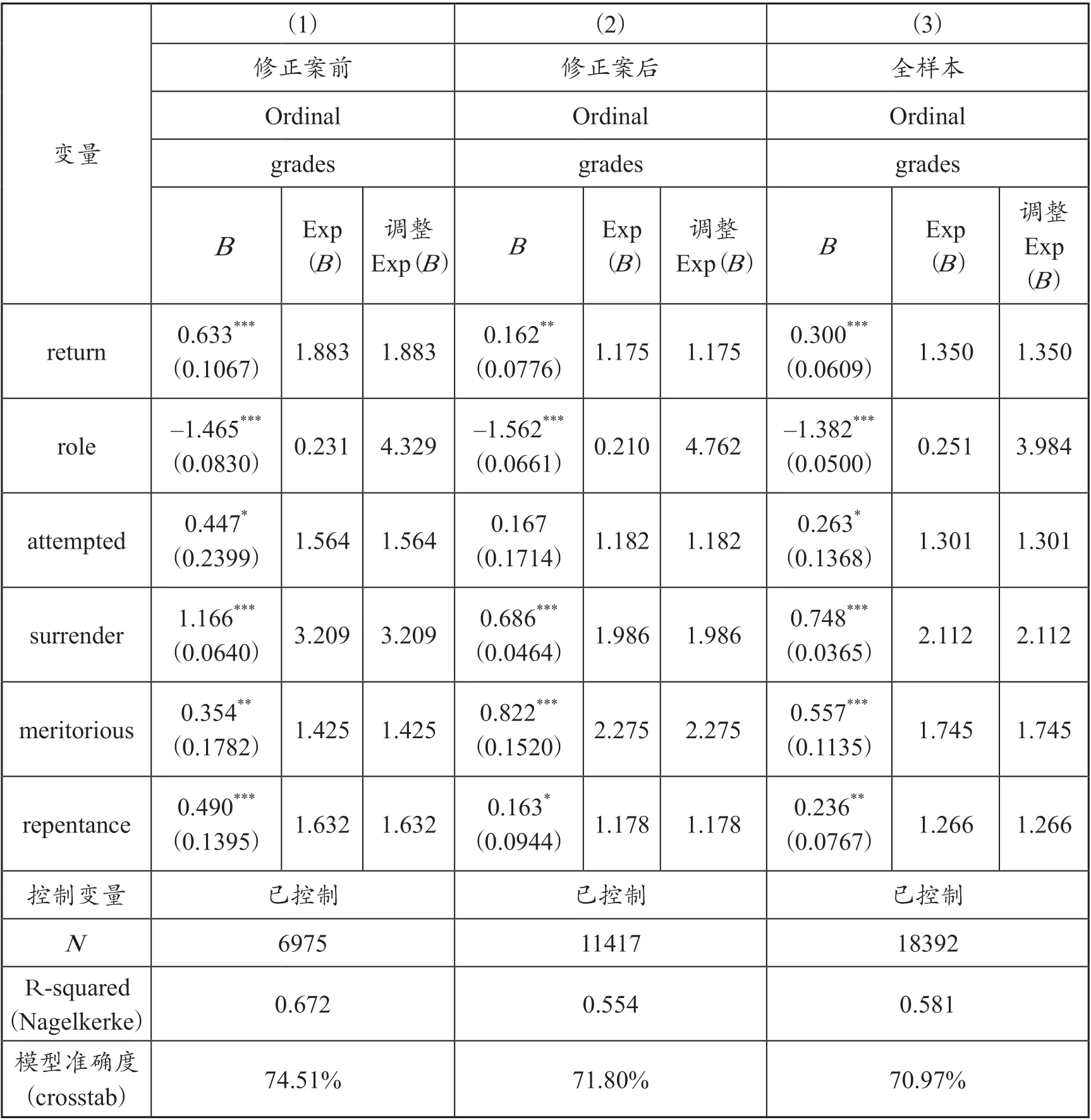

《刑法修正案(九)》于2015年11月1日正式實施,以此時間點將數據分為兩組分別進行回歸分析。為了保證數據的完整性,在回歸過程中,刪除了存在缺失值且對模型沒有顯著影響的變量。原始模型Exp(B)參數存在大于1 的危險因素和小于1 的保護因素,形成參數上的正向和負向關系,為了能便于比較各種因素對刑罰階梯的影響力大小,根據危險因素和保護因素之間的倒數關系,統一調整為正向關系進行比較。

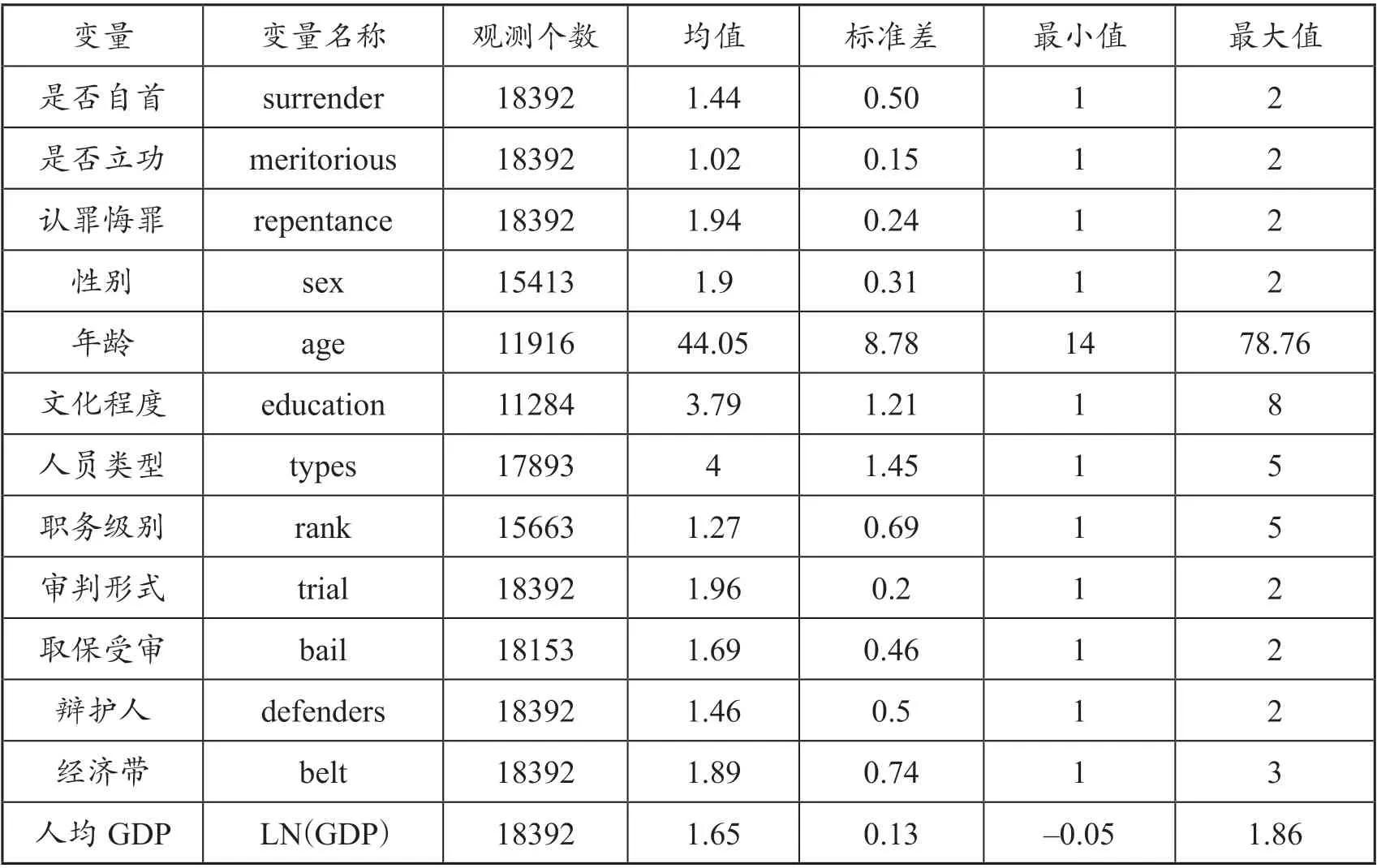

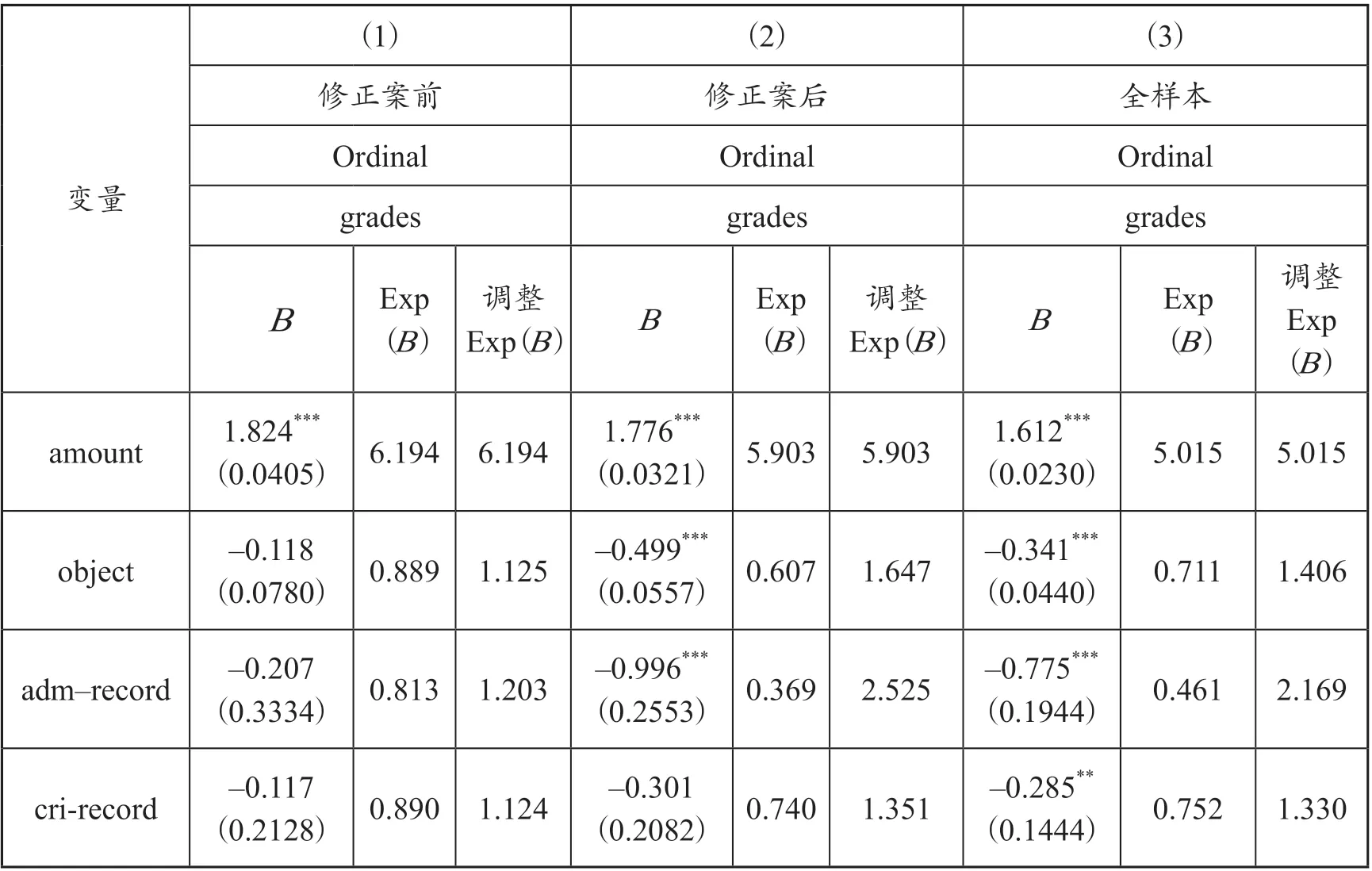

(一)刑法修正前后數額與嚴重情節的關系

《刑法修正案(九)》實施以前,數額因素在決定不同的刑罰階梯上占據了主導地位,影響作用最大,調整Exp (B)值為6.274;《貪賄司法解釋》規定的嚴重情節雖然與模型存在線性關系,但在模型中的影響作用最小,調整Exp (B)值為1.350;而《貪賄司法解釋》未規定的其他情節對刑罰的階梯影響力相比嚴重情節更大,依次為犯罪中的作用大小(4.292)、自首(3.268)、認罪悔罪(1.736)、是否存在犯罪未遂(1.435)、立功(1.434)(參見表2 列1 模型)。

《刑法修正案(九)》實施以后,數額因素的影響力從6.274 降到5.817,數額的影響力雖然有所下降,但縱觀整個模型,數額因素仍然占據主導地位。《貪賄司法解釋》規定的嚴重情節從1.350 提高為1.613,嚴重情節的地位和作用有所凸顯,扭轉了嚴重情節在《刑法修正案(九)》之前影響力最小的尷尬境地,高于是否存在犯罪未遂(1.278)、認罪悔罪(1.149)的影響力,但仍然低于犯罪中的作用大小(4.808)、立功(2.272)、自首(1.965)(參見表2 列2 模型)。

所有樣本中,數額因素的影響力為5.019,遠遠高于司法解釋規定的嚴重情節(1.481),嚴重情節的影響力依然小于犯罪作用大小(3.984)、自首(2.111)、立功(1.741)(參見表2 列3 模型)。

由以上結果得出,數額與情節總體呈現出“數額為主、情節為輔”的關系,《刑法修正案(九)》實施之前,數額占據絕對的影響力,嚴重情節并未得到足夠的重視。刑法修正后,數額影響力有所下降,嚴重情節的地位相對其他情節而言得到了明顯的突破,但數額影響力是嚴重情節的3.67 倍,數額與情節在決定定罪和法定刑升格上的關系仍然是“數額為主、情節為輔”。

表2 數額與情節的關系〔25〕根據ordinal 回歸模型所預測的4 個檔期類別與原有4 個檔期進行交叉表(crosstab)統計,得出預測的階梯與數額階梯的匹配程度,由此表明了模型的準確度。

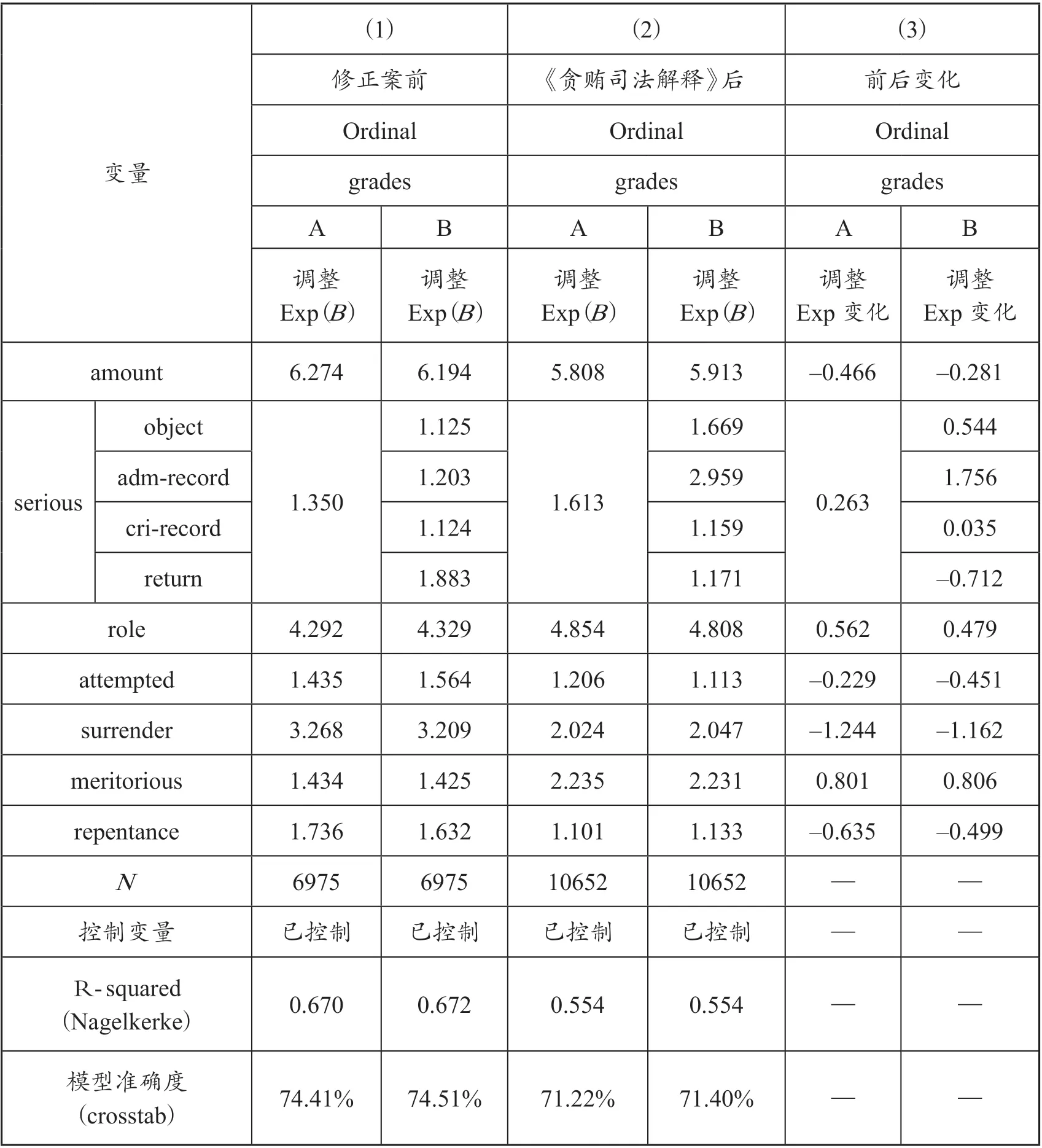

(二)具體嚴重情節之間的關系

貪污罪的定罪和法定刑升格并未改變“數額為主、情節為輔”的關系,但嚴重情節在整體上已經實現了一定的突破,那么進一步探索幾種不同的嚴重情節是否在修正前后存在改變,如何改變及其作用力大小。將嚴重情節變量還原為原始變量是否屬于特定款物、是否受過黨紀或行政處分、是否受過刑事追究、是否退贓,在控制其他變量后,再次進行回歸分析。

《刑法修正案(九)》實施以前,是否貪污救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、防疫、社會捐助等特定款物的,對定罪和法定刑的提升沒有顯著影響(P >0.1),但修法后,該情節對定罪和法定刑的升格產生了顯著影響(P <0.01),調整Exp (B)值由1.125 提高為1.647,地位得到明顯的提高;是否受過黨紀或行政處分在《刑法修正案(九)》實施以前對貪污罪的定罪和法定刑升格沒有顯著影響(P >0.1),但修法后,該情節對定罪和法定刑的升格產生了顯著影響(P <0.01),調整Exp (B)值由1.203 提高為2.525,提高了一倍,地位得到顯著提高;是否受過刑事追究在《刑法修正案(九)》實施以前對貪污罪的定罪和法定刑的升格沒有顯著影響(P >0.1),但修法后,該情節的影響雖然不顯著(P >0.1),但調整Exp (B)值由1.124 提高為1.351,地位有一定的提升;而對于是否退贓,雖然在修法前后都對定罪和法定刑升格存在顯著影響(P <0.01),但影響力有所下降,從1.883 降低為1.175 (參見表3 列1、列2 模型)。這個結果并不符合研究的預期,可能由以下原因導致:其一,如前變量設計所述,對于拒不交代贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的情節,由于與判決書明確記載的是否退贓具備相關性,以是否退贓替代該情節可能形成誤差。其二,對于拒不交代贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的情節是個綜合性的情節,司法實踐中的理解可能與是否退贓存在差異。其三,從模型的角度考慮,嚴重情節中的其他因素獲得了質的突破,在其他嚴重情節影響力大幅提高的情形下,導致這一情節的影響力相對下降。

表3 嚴重情節之間的關系

(續表)

從以上結果得出,在《刑法修正案(九)》實施后,具體的嚴重情節呈現出對定罪和法定刑升格影響力提高的趨勢,是否屬于特定款物和是否受過黨紀或行政處分兩個情節的影響力具有質的突破,但也存在其他嚴重情節影響力不足的情況。《貪賄司法解釋》將5 類具體的嚴重情節置于同樣的地位,但各種具體情節對定罪和法定刑升格的影響力卻存在較大差距,嚴重情節之間的作用力并不平衡,可能造成定罪量刑上的不均衡。另外,4 種具體情節的影響力大小依次為是否受過黨紀或行政處分(2.525)、是否特定款物(1.647)、是否受過刑事追究(1.351)、是否退贓(1.175)(參見表3 列2 模型),人身危險性情節的影響力排在第一且作用力的合計最大,結合《貪賄司法解釋》關于嚴重情節的規定,對貪污罪的入罪和法定刑升格,更加重視人身危險性情節。

(三)所有具體情節之間的關系

《刑法修正案(九)》規定了貪污罪的從寬條款,即在提起公訴前如實供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓,避免、減少損害結果的發生,在第1 個刑罰階梯,可以從輕、減輕或者免除處罰。但是,《刑法修正案(九)》的從寬規定不全面,并未結合刑法總則進行規定,忽略了諸如犯罪作用大小、自首、立功、未遂等情節的規定,加之《貪賄司法解釋》只細化了嚴重情節且并未規定從寬情節,可能導致從寬情節適用的局限和束縛。將《貪賄司法解釋》規定的5 種嚴重情節與判決書載明的其他法定和酌定情節相結合,分為兩大類情節:一類主要反映了社會危害性的情節,包括是否屬于特定款物、是否存在犯罪未遂、犯罪作用大小、退贓;另一類主要反映人身危險性程度情節,包括是否受過黨紀或行政處分、是否受過刑事追究、自首、立功、認罪悔罪,分析基準參考表3 中各情節的調整Exp (B)值。〔26〕Exp 值表示在控制其他因素的前提下,某自變量的改變會導致因變量發生概率增加或者減少的倍數,由于除數額以外的各種情節都是兩分類變量,本研究借鑒這一指標,嘗試性地進行各種情節之間影響力大小的對比。

表4 具體情節之間的關系

《刑法修正案(九)》實施之前,人身危險性情節的影響力合計為8.593,社會危害性情節的影響力合計為8.901(參見表4 列1 模型),人身危險性情節的影響力小于社會危害性情節,修法之前更重視社會危害性情節;《刑法修正案(九)》實施以后,人身危險性情節的影響力合計為9.315,社會危害性情節的影響力合計為8.766(參見表4 列2 模型),人身危險性情節的影響力大于社會危害性情節,修法之后更重視人身危險性情節。此外,《刑法修正案(九)》 實施以后,社會危害性情節的影響力有所下降,下降了0.135,人身危險性情節的影響力得到很大提高,提高了0.722(參見表4 列3 模型)。可以看出,貪污罪的定罪和法定刑升格,隱藏著從重視社會危害性情節向人身危險性情節轉變。

《刑法修正案(九)》實施之前,各種情節影響定罪和刑罰階梯的排序依次為,犯罪作用大小(4.329)、自首(3.209)、退贓(1.883)、認罪悔罪(1.632)、是否存在犯罪未遂(1.564)、立功(1.425)、是否受過黨紀或行政處分(1.203)、屬于特定款物(1.125)、受過刑事處罰(1.124)。犯罪作用大小和自首的影響力最大,是否屬于特定款物和是否受過刑事處罰的影響力最小,影響力的均值為1.944,中位數為1.564(參見表4 列1 模型)。《貪賄司法解釋》規定的是否受過黨紀或行政處分、是否屬于特定款物、是否受過刑事處罰的影響力都未達到平均值,也未超過中位數,相對其他情節而言在貪污罪定罪和法定刑升格中的影響力小。《刑法修正案(九)》實施以后,各種情節影響定罪和刑罰階梯的排序依次為,犯罪作用大小(4.762)、是否受過黨紀或行政處分(2.525)、立功(2.275)、自首(1.986)、是否屬于特定款物(1.647)、是否受過刑事處罰(1.351)、是否存在犯罪未遂(1.182)、認罪悔罪(1.178)、退贓(1.175)。司法解釋規定的嚴重情節得到重視,是否受過黨紀或行政處分(2.525)、是否屬于特定款物(1.647)、是否受過刑事處罰(1.351)的權重有明顯的提高(參見表4 列2 模型)。《刑法修正案(九)》實施以后,情節的影響力合計大小有所提高,但提高的幅度并不大,僅為0.587。情節中是否受過黨紀或行政處分、是否屬于特定款物的作用力提高最大,分別為1.322 和0.522。司法解釋規定情節影響力的提高,勢必降低其他情節的作用大小。自首、退贓、認罪悔罪的作用有所下降,自首下降最多,為-1.223(參見表4 列3 模型)。可以看出,在“數額為主、情節為輔”關系未改變的情形下,情節地位的突破在于司法解釋規定的嚴重情節提高與其他情節的相對下降,具體而言,呈現出嚴重情節中人身危險性情節的提高與其他社會危害性情節的相對下降。

四、穩健性檢驗

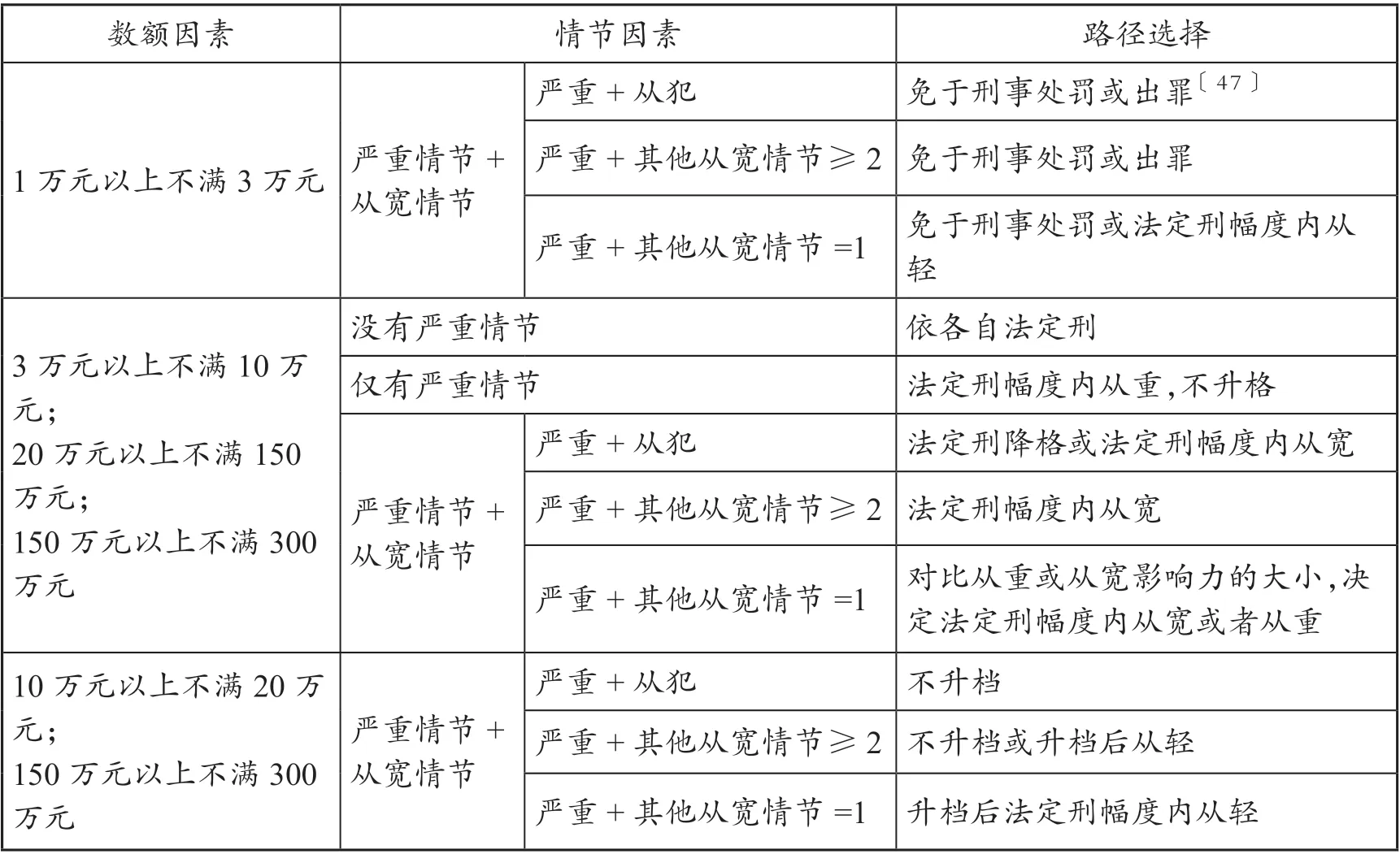

《刑法修正案(九)》于2015 年11 月1 日正式實施,雖然提升了情節的地位,但并未給出具體的標準。《貪賄司法解釋》于2016 年4 月18 日正式實施,給出了數額和情節關系的具體標準,二者之間存在6 個月的缺乏明確標準期,我們剔除了這個缺乏標準時期的案例,對《貪賄司法解釋》實施后的案例進行穩健性檢驗。

《貪賄司法解釋》實施后,數額與情節仍然呈現出“數額為主、情節為輔”的關系,數額的調整Exp (B)為5.808,司法解釋規定情節的調整Exp (B)為1.613,數額的影響仍然遠高于司法解釋規定的嚴重情節(參見表5 列2A 模型);《貪賄司法解釋》實施后,數額的影響力有所降低,調整Exp (B)降低了0.466,情節的影響力有所提高,調整Exp (B)提高了0.263(參見表5 列3A 模型)。可見,在決定貪污罪定罪和法定刑升格上,《貪賄司法解釋》實施后,數額的地位有所下降,嚴重情節的地位有所提高,但仍然呈現出“數額為主、情節為輔”的關系。

《貪賄司法解釋》實施后,各種情節影響定罪和刑罰階梯的排序依次為,犯罪作用大小(4.808)、是否受過黨紀或行政處分(2.959)、立功(2.231)、自首(2.047)、是否屬于特定款物(1.669)、退贓(1.171)、是否受過刑事處罰(1.159)、認罪悔罪(1.133)、是否存在犯罪未遂(1.113)(參見表5 列2B 模型),司法解釋的嚴重情節與前文所述的《刑法修正案(九)》之后的排列次序基本一致。同時,司法解釋規定的嚴重情節得到提高,是否受過黨紀或行政處分、是否屬于特定款物、是否受過刑事處罰的權重有明顯的提高,分別提高了1.756、0.544、0.035,提高的幅度和《刑法修正案(九)》之后的結果基本一致(參見表5 列3B 模型)。

數額與嚴重情節的關系、不同具體情節之間的關系,通過《貪賄司法解釋》后的數據進行穩健性檢驗,結論基本一致。

表5 數額與情節的穩健性分析

五、實證研究結論及未來進路

(一)堅守、突破與轉變

“數額為主、情節為輔”關系的堅守。《刑法修正案(九)》實施以前,數額因素在決定不同的刑罰階梯上作用最大。雖然在《刑法修正案(九)》實施以后,數額的地位有所下降,符合立法修正目的和理論界的期待,但數額因素仍然占據主導地位,該地位并未因立法的修正和理論界的呼聲而改變。數額與情節之間仍然呈現出“數額為主、情節為輔”的關系,數額因素影響力仍然高于嚴重情節。

嚴重情節突破中的不均衡。《刑法修正案(九)》實施以前,嚴重情節整體上對定罪和法定刑升格影響力微弱。《刑法修正案(九)》實施以后,嚴重情節對定罪和法定刑升格產生了明顯的影響,符合立法修正目的和理論界的期待。具體的各種嚴重情節對定罪和法定刑升格的影響力得到提高,是否屬于特定款物和是否受過黨紀或行政處分兩個情節影響力具有質的突破,人身危險性情節的影響力得到了足夠的重視,其他嚴重情節的作用相對較低,同時各種具體嚴重情節之間的影響力并不均衡。

社會危害性情節向人身危險性情節的轉變。《刑法修正案(九)》實施之前,社會危害性情節的影響力略大于人身危險性情節,更重視社會危害性情節。《刑法修正案(九)》實施以后,社會危害性情節的影響力有所下降,人身危險性情節的影響力得到很大提高,而且人身危險性情節的影響力大于社會危害性情節的影響力,更加重視人身危險性情節。在貪污罪的定罪和法定刑升格的各種情節中,隱藏著從重視社會危害性情節向人身危險性情節的轉變。

忽略的重要情節也在悄然變化。《貪賄司法解釋》忽略了對犯罪作用大小、自首、立功、認罪悔罪、是否存在犯罪未遂等從寬情節的細化規定,《刑法修正案(九)》實施之前后,犯罪作用大小的影響力在定罪和法定刑升格中未產生明顯變化,但在嚴重情節的影響力提高的情形下,自首、認罪悔罪、退贓、是否存在犯罪未遂等情節的影響力相對下降。

(二)堅守與突破中的反思

1.“數額為主、情節為輔”堅守中的理性

犯罪數額體現出社會危險性的大小,本身就是定罪量刑的情節之一。但是,長期以來涉及數額的犯罪,習慣于將數額單獨與情節并列探討,貪污罪的立法和司法解釋也采用了區分的表達,在這樣的語境下,自然呈現出二者關系的糾纏。貪污罪的立法修正更多地呈現出“并合式純正數額犯”的特征,在“立法技術上既重數額又重其他的情節”,〔27〕唐世月:《數額犯論》,法律出版社2005 年版,第68 頁。將數額與情節并列為定罪和法定刑升格的要件,但仍然以數額為基礎,情節是在具備一定數額的基礎上才發揮評價作用。從1952 年的《貪污條例》、〔28〕《貪污條例》第4 條規定了11 種從重、加重處罰情節,第5 條規定了4 種從輕、減輕、免于刑事處罰情節。1988年的《全國人民代表大會常務委員會關于懲治貪污罪賄賂罪的補充規定》(下文簡稱為《補充規定》)、〔29〕《補充規定》第2 條規定了情節較輕、情節嚴重、情節特別嚴重給予減輕、免于刑事處罰、法定刑升格的條件,還特別說明了犯罪后自首、立功或者有悔改表現、積極退贓的減輕、免處情節。“79刑法”、〔30〕“79 刑法”規定了數額巨大、情節嚴重的,處5 年以上有期徒刑;情節特別嚴重的,處無期徒刑或者死刑。“97刑法”〔31〕“97 刑法”規定了“情節較重”“情節特別嚴重”的法定刑升格條款和犯罪后自首、立功或者有悔改表現、積極退贓的具體減輕、免于刑事處罰條款。到《刑法修正案(九)》,64年間的歷次修改,都重視情節在貪污罪定罪和法定刑升格、減輕法定刑的地位和作用。但數額具備明確性,情節包含了法定情節和酌定情節,各種情節又具備從重、從輕、減輕和免于刑事處罰的功能,多種情節一旦競合,較為復雜且難以把握,在司法實踐中,明確性的數額便成為貪污罪定罪量刑可以依賴并且更多依賴的依據,產生了理論界所謂的“唯數額論”和“數額中心論”。在批判“唯數額論”和“數額中心論”的浪潮中,《刑法修正案(九)》將數額與嚴重情節放在了同等的地位,形成了數額與情節的“二元論”,學者們紛紛拍案叫好,但好景不長,時隔6 個月,囿于對明確性數額的內生性需求,不明確數額和紛繁情節可能導致司法適用混亂的風險,《貪賄司法解釋》將數額和嚴重情節的關系再一次回歸到“數額為主、情節為輔”的路徑。從實證研究結果上看,20 年的司法裁判(1999—2018)呈現出數額因素在貪污罪定罪和法定刑升格中占據了主導地位,而且該主導地位并未因為《刑法修正案(九)》或《貪賄司法解釋》的修改而發生改變。

針對學界對“唯數額論”和“數額中心論”的批判,并不客觀且不全面。其一,學界誤讀了立法的規定,如前所述,貪污罪的立法并未出現單純依賴于數額的“獨立式純正數額犯”〔32〕獨立式純正數額犯是僅將數額作為定罪和法定刑升格的唯一條件,例如《刑法》第140 條規定的生產、銷售偽劣產品罪:“生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假,以假充真,以次充好或者以不合格產品冒充合格產品,銷售金額5 萬元以上不滿20 萬元的,處2年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷售金額20 萬元以上不滿50 萬元的,處2 年以上7 年以下有期徒刑,并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷售金額50 萬元以上不滿200 萬元的,處7 年以上有期徒刑,并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷售金額200 萬元以上的,處15 年有期徒刑或者無期徒刑,并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒收財產。”情形,貪污罪的歷次修正都重視數額和情節在定罪量刑中的雙重作用。其二,學界未正視司法實踐運行的整體真實情況,雖然數額占據著主要的地位,司法實踐中也存在極端個案的量刑不均衡,但從定罪量刑的整體狀況上來看,如前實證研究結果所證,情節對定罪和法定刑升格發揮著重要的影響力,且各種情節的合計影響力大于單獨數額因素的影響力。其三,情節包括從重情節和從寬情節,學界局限于數額與嚴重情節之間的關系討論定罪和法定刑升格,而忽視了數額與從寬情節之間的關系,《貪賄司法解釋》也忽視了從寬情節而未制定相應的細化規定,導致對于情節的認識不全面。其四,對于數額巨大的貪污犯罪量刑上的個案不均衡,不應完全歸結于“數額與情節”的關系處理不當或不明確,或歸結于“唯數額論”和“數額中心論”,還在于監禁刑(特別是無期徒刑和死刑)先天存在的懲罰邊際遞減效應,正如實證研究結論所證“刑法修改緩解了監禁方式的懲罰邊際遞減現象,但依然沒有完全消除”,〔33〕褚紅麗、魏建:《刑期與財產雙重約束下的腐敗懲罰——2015 年刑法修改的實證分析》,載《社會科學戰線》2018 年第1 期。當數額存在巨大差異而量刑相同或數額不存在差異而量刑不同,并非“數額與情節”的關系處理不當或歸于“唯數額論”和“數額中心論”,還應考慮刑罰本身存在的邊際遞減效應,因為無期徒刑或死刑已經接近懲罰效應的最高點,犯罪數額和嚴重情節即使增加許多倍,刑罰的威懾力或懲罰力也無法提高。

有學者指出,對于貪污受賄犯罪“只要有行為發生,無論數額大小,均可構成犯罪已是各國通例”,〔34〕何承斌:《貪污犯罪比較研究》,法律出版社2004 年版,第226 頁。進而否認我國刑法規定數額因素的合理性。與其他國家刑法的“立法定性+司法定量”不同,我國采取的是“立法定性+立法定量”的模式,不能照搬國外刑法對于貪污罪的入罪模式,“貪污罪的數額直接反映著貪污犯罪行為的規模及其社會危害性的程度”,〔35〕于志剛主編:《多發十種職務犯罪的定罪與量刑》,中國方正出版社2001 年版,第152 頁。貪污罪作為一種貪利型瀆職犯罪,“犯罪數額就是衡量犯罪的社會危害程度進而決定罪與非罪、罪輕罪重的重要且直觀標準”,〔36〕孫國祥、魏昌東:《反腐敗國際公約與貪污賄賂犯罪立法研究》,法律出版社2011 年版,第301 頁。在定罪量刑中具有不可替代的特殊意義。“數額為主、情節為輔”的關系符合我國傳統的刑法觀念,與刑法自身的其他規范和犯罪構成理論相協調,能達成與黨紀處分、行政處罰之間的統一,是64 年間歷次修法上的正確堅守,也是司法實踐長期形成的共識。在《貪賄司法解釋》之后,趙秉志教授也提出,數額仍然在貪賄犯罪危害程度的衡量中具有基礎作用,完全依賴情節往往難以量化和準確把握,容易造成量刑的隨意性空間。〔37〕參見趙秉志主編:《最新貪污賄賂司法解釋的理解與適用》,清華大學出版社2017 年版,第89 頁。以發生的小概率量刑不均衡案例,斷然否定“數額為主、情節為輔”關系并不妥當且不客觀。另外,主次關系抑或擇一關系的糾葛并非問題的實質,如何建立數額與情節之間科學合理的標準,如何讓情節的影響力更加明確可尋,如何構架二者的邏輯關系路徑,才是解決該問題的關鍵,對立法和司法才具備更重要的意義。

2.情節突破中的問題

《刑法修正案(九)》提升了情節的地位和作用,《貪賄司法解釋》雖然將情節拉入了原來的路徑,但從實證結果上來看,嚴重情節在定罪和法定刑升格中的作用得到了實質性的突破,在情節的突破中,我們也發現了如下問題。

其一,雖然《貪賄司法解釋》將各種嚴重情節置于同等重要的地位,但不同嚴重情節的影響力并不均衡,同時從寬情節的作用有所降低。各種嚴重情節之間,人身危險性情節得到更高的重視,社會危害性情節作用相對較小,并且社會危害性情節總體影響力小于人身危險性情節。《貪賄司法解釋》規定了曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀、行政處分的和曾因故意犯罪受過刑事追究的人身危險性情節,雖然“人身危險性一直沒能在刑事立法上登堂入室”,〔38〕勞佳琦:《累犯從嚴量刑適用實證研究》,載《中國法學》2016 年第1 期,第265 頁。但卻在《貪賄司法解釋》中得到體現,成了是否入罪的標準。不僅如此,從研究結果來看,人身危險性情節在入罪和法定刑升格中占據了更大的影響力。“社會危害性是犯罪的屬性,人身危險性是犯罪人的屬性”,〔39〕曲新久:《刑法的精神與范疇》,中國政法大學出版社2003 年版,第232 頁。社會危害性更傾向于犯罪事實特征,人身危險性傾向于行為人特征,隨著風險社會的到來,“危害的內容便不再限于實際的危害,而是同時包含侵害危險”,〔40〕陳偉:《“人身危險性”與“社會危險性”的糾纏與厘定》,載《法治研究》2016 年第3 期,第60 頁。在刑事一體化的體系下,促使了“從定罪、量刑、行刑等一體化地逐一詳加考察行為人的人身危險性”〔41〕同上注,第63 頁。的可能性。《貪賄司法解釋》規定人身危險性情節作為定罪依據考慮了行為人的特征,雖然會引來報應刑和預防刑的爭議,但基于風險社會的不斷強化,即使承認其合理性,但從研究結果來看,人身危險性情節的影響力大于社會危害性情節的影響力,勢必動搖責任刑的基礎地位,改變責任刑和預防刑之間的關系。一般而言,“適用預防刑情節要受責任刑的限制,不得超出責任刑的上限”,〔42〕王瑞君:《量刑情節的規范識別和適用研究》,知識產權出版社2016 年版,第151 頁。所以應當扭轉嚴重情節中社會危害性情節較低的不平衡地位,按照《貪賄司法解釋》的規定,在定罪和法定刑升格中,至少將社會危害性情節和人身危險性情節置于同等的地位。

其二,對從寬情節的忽視及造成的影響力相對下降。《貪賄司法解釋》規定的嚴重情節具備定罪與法定刑升格的兩種功能,《刑法修正案(九)》也規定了如實供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓等從寬情節,具備法定刑減輕的功能,嚴重情節和從寬情節至少能共同作用于不同的法定刑。另外,結合我國《刑法》第13 條但書的規定,從寬情節也應當發揮出罪功能,“對于一些超過貪污受賄犯罪定罪數額的行為,結合犯罪情節,可以不作為犯罪處理”。〔43〕商浩文:《貪污受賄犯罪“但書”規定之出罪機制研究》,載《江西社會科學》2018 年第11 期,第182 頁。《貪賄司法解釋》采取了“數額標準+從重情節”〔44〕劉偉麗:《我國腐敗犯罪的刑法規制》,中國人民公安大學出版社2017 年版,第96 頁。的模式,并未對從寬情節進行細化,同時《刑法修正案(九)》也未對犯罪作用大小、犯罪未遂等可以減輕法定刑的罪中情節進行規定,從而可能導致在新法修改后,從寬情節的作用力下降。實證研究結果也證明,除了犯罪作用大小未產生明顯變化外,自首、認罪悔罪、退贓、犯罪未遂等情節在定罪量刑過程中的作用力相對降低。嚴重情節地位的提升和從寬情節的下降,雖然反映了對貪污罪從嚴懲處的刑事政策,但與刑法總論規定并不協調,嚴重情節和從寬情節應共同決定貪污罪的定罪和法定刑,否則仍然會造成不同裁判的量刑差異,所以對從寬情節亟須在刑法的修正或司法解釋中加以正視。

其三,《貪賄司法解釋》遺漏的情節和情節之間的競合問題。明確從寬情節后,嚴重情節和從寬情節應具備何種地位,對于遺漏的情節和情節競合問題如何處理,勢必會帶來理論界的困惑。如前所述,社會危害性情節至少應與人身危險性情節置于同等重要的地位,《貪賄司法解釋》規定的人身危險性情節不僅應與社會危害性情節具備同等的影響力,而且對于其他未規定的情節,也應當讓社會危害性情節和人身危險性情節整體上具備相當的影響力。借鑒我國刑法學界情節適用的原則〔45〕情節適用的原則包括全面適用原則、綜合適用原則和禁止重復評價原則。參見蔣明:《量刑情節研究》,中國方正出版社2004 年版,第217-218 頁。和情節沖突的6 種代表性觀點〔46〕6 種代表性觀點包括:整體綜合判斷說、分別綜合判斷說、優勢情節適用說、絕對抵消說、相對抵消說、抵消及排斥結合說。參見陳煒:《量刑情節論——量刑情節疑難問題探析》,法律出版社2009 年版,第179-181 頁。的合理內核,根據實證研究各情節影響力的大小,結合我國《刑法》第13 條“但書”的規定,確立社會危害性情節和影響力最大情節優先適用的原則,提出以下路徑供立法和司法實踐參考(參見表6)。

表6 數額與情節的競合路徑〔47〕這里的出罪主要是指進入審判程序前的黨紀處分、行政處罰或不起訴,如若進入到審理階段,選擇免予刑事處罰較為妥當。

(三)數額與情節關系的未來進路

立法應具備明確性。《刑法修正案(九)》一改之前對于貪污罪的冗長立法表述,用數額和情節兩個詞語替代了貪污罪的罪狀,雖然對情節的突破有巨大貢獻,看似化繁為簡,但導致了明確性的喪失,容易產生誤解和困惑:其一,數額應是概括數額還是具體數額?其二,嚴重情節包含哪些情節?其三,從寬情節居于何種地位?其四,數額與情節到底是什么關系?形成了對該條款的多種解釋可能性,數額相對較為明確,但“情節一詞的內涵不確定,造成定罪情節、量刑情節含義的模糊”,〔48〕趙秉志、彭新林:《量刑情節與量刑方法專題整理》,中國人民公安大學出版社2009 年版,第67 頁。導致貪污罪定罪量刑明確性的喪失。《刑法修正案(九)》規定的情節不僅影響定罪,而且影響法定刑升格,未來的立法修正應堅持明確性的原則,在認可貪污罪“數額為主、情節為輔”關系的基礎上,基于“交叉情節具有理論上的可分割性”,〔49〕周金剛:《量刑情節研究》,法律出版社2012 年版,第86 頁。將情節的兩種功能交叉性進行正確界分,將定罪情節或法定刑升格情節放入與之對應的比較體系中。具體而言,定罪情節應和但書情節相對應,法定刑升格情節應和其他減輕情節相對應。同時,立法的修正應對嚴重情節、從寬情節進行概括性描述。

司法解釋應具備可操作性。《貪賄司法解釋》僅重視了數額與嚴重情節的關系,缺乏對從寬情節的細化規定,進而忽略了從寬情節與數額的關系,忽略了從寬情節與嚴重情節的關系。最高人民法院應對此制定相應的細化規定,否則仍然會造成貪污罪定罪量刑的不均衡。具體而言,其一,當數額達到《貪賄司法解釋》要求的基本標準,具備社會危害性,影響力大的從寬減輕情節可以作為免于刑事處罰和法定刑降低的條件,但不適合不起訴或者判無罪,畢竟數額因素占據主要的影響力。其二,當數額未達到基本標準的要求,同時存在嚴重情節和從寬減輕情節,應明確系何種嚴重情節或從寬減輕情節,根據影響力的大小,決定是否入罪、是否升格法定刑或升檔后從輕。

理論研究的著力方向。學界對于一元論或二元論的分歧,僅是提出了可能的問題,并沒有實質上解決問題。數額與情節的關系,不應歸結于“數額為主、情節為輔”的立法選擇和司法現狀,關鍵在于解決情節在二者關系中的作用大小和情節出現競合時的路徑選擇,學界一直未能解決上述關鍵性問題,導致了非實質性爭議的持續、立法和司法的模糊。數額與情節、嚴重情節之間、嚴重情節與從寬情節在定罪量刑中的影響力程度,應是未來貪污罪理論架構和具體規則涉及的重要方向。從研究方法上看,理論研究應在充分了解貪污罪整體狀況的基礎上,進行論證和提出建議對策,雖然小概率個案具有研究價值,也能補充理論上的空白,但小概率個案沒有認識問題的全貌,以偏概全地誤解了貪污罪的真實狀況,從而導致無意義的爭論。另外,通過貪污罪量刑的極端個案不均衡,進而得出貪污罪量刑失衡的普遍性,論證并不客觀且缺乏證明力。〔50〕參見劉仁文:《貪污賄賂犯罪的刑法規制》,社會科學文獻出版社2015 年版,第156-195 頁。實證定量化研究雖然也存在著自身機械性的缺陷和小概率錯誤,但相對定性研究而言,更具有全面性和務實性。正如周光權教授在2019 年兩會中提出的,“刑法學的目標是解決各種實務難題、關注蒼生疾苦”,〔51〕朱寧寧:《周光權代表:依憲立法不辱使命》,載《法制日報》2019 年3 月7 日,第5 版。貪污罪數額與情節關系的研究,應更加重視實證的定量分析,進行裁判文書的定量研究和對各級法院的實地調研,及時了解出現的真問題,針對性地提出對策和建議,為解決實務難題提供參考標準。

社會危害性向人身危險性的轉變。立法對于“情節犯”的設置具有一定的隨意性、缺乏必要的科學論證,表述上欠缺周延性和統一性,導致了“司法權僭越立法權”的印象和司法適用的差異。〔52〕參見李翔:《情節犯研究》(第2 版),北京大學出版社2018 年版,第193-197 頁。《刑法修正案(九)》之前的貪污罪立法,對“情節較重”“情節嚴重”“情節特別嚴重”的認定主要是在社會危害性的基礎上進行入罪,對“情節較輕”的認定偏向于人身危險性角度進行出罪。〔53〕參見張世琦:《犯罪數額與情節的認定》,法律出版社2008 年版,第346 頁。《貪賄司法解釋》將受過黨紀、行政處分或刑事追究規定為情節嚴重,將人身危險性作為入罪的標準。首先,受過黨紀、行政處分或刑事追究屬于酌定量刑情節中的前科劣跡,刑法學家馬克昌教授認為,對有前科的再犯,理應受到比沒有前科的犯罪人較重的處罰,〔54〕參見馬克昌等:《刑法學全書》,上海科學技術文獻出版社1993 年版,第684 頁。“應當將前科劣跡作為一項重要的酌定從重量刑情節在量刑中予以考慮”,〔55〕許美:《酌定量刑情節規范適用研究》,黑龍江人民出版社2016 年版,第72 頁。但是,《貪賄司法解釋》直接將其定義為具有法定性質的入罪和法定刑升格情節,與人身危險性具備出罪功能的傳統刑法觀念相悖,而且改變的步伐顯得過快、過大。其次,人身危險性是否可以作為入罪標準,肯定說認為,“已然之罪的社會危害性是定罪的主要根據,但未然之罪的人身危險性也是定罪的根據”;〔56〕陳興良:《走向哲學的刑法學》,法律出版社1999 年版,第395 頁。否定說認為:“人身危險性只能是量刑根據,而不能與社會危害性并列作為定罪的根據”;〔57〕游偉、陸建紅:《人身危險性在我國刑法中的功能定位》,載《法學研究》2004 年第4 期,第7 頁。折中說認為,“在犯罪構成的事實特征中并不排除說明人身危險性事實的存在,不過這一說明人身危險性事實主要指向負面評價,從而成為出罪的根據”,〔58〕張小虎:《論人身危險性的理論蘊含與罪刑地位》,載《南京社會科學》2017 年第2 期,第102 頁。理論界更多地堅持否定說和折中說,因為將人身危險性作為入罪的標準可能存在“重復評價,最終不適當地擴大了犯罪圈,侵犯了行為人的合法權益”〔59〕李永升、胡冬陽:《人身危險性導入罪量要素之檢討》,載《國家檢察官學院學報》2017 年第2 期,第103 頁。的風險。《刑法修正案(九)》 規定的嚴重情節是否應當包括人身危險性情節,還需要理論上進行更進一步的深入研究。最后,即便認可《貪賄司法解釋》將人身危險性作為入罪的標準,也應“考慮行為的社會危害性,在報應的基礎上確立可倫理譴責的責任主義”,〔60〕王利賓:《酌定量刑情節規范適用研究》,上海社會科學院出版社2010 年版,第14 頁。即使承認《貪賄司法解釋》的合理性,但在二者的影響力大小上,人身危險性情節的整體影響力也不應當高于社會危害性情節。對貪污罪的定罪和法定刑升格,社會危害性仍應當作為基礎性情節,畢竟受過黨紀、行政處分或刑事追究系刑法理論中的酌定量刑情節,從理論上的酌定情節轉向《貪賄司法解釋》的具備法定性情節,從量刑情節轉向定罪情節,必須進行謹慎的論證。