從圖文關系談老舍小說《四世同堂》的兩種插圖

張一帆

摘? 要:老舍對《四世同堂》寄望尤深,小說發表以后卻長期遭遇學術界的冷遇。批評家沿著熟悉的現實主義批評路徑解讀小說,不免忽視了作者立足于家庭倫理展開的思想探索。丁聰和高榮生兩位經歷與作風迥異的畫家先后為小說繪制過整套插圖,其中既體現出他們對插圖藝術的別樣體認,更可見對于這部小說的不同理解。本文試圖從圖文關系的角度出發,對兩種插圖之間的差異及其成因做較深入的辨析。

關鍵詞:《四世同堂》;插圖;圖文關系;家庭倫理

一

《四世同堂》是老舍本人生前最看重的作品,在文學批評界卻一直有比較大的爭議,海內外都有直率的批評意見:

在藝術上,雖然規模大篇目長,卻缺乏真正有震撼力的現實主義的細節,敘述方法也缺少變化,許多段落顯得沉悶、冗長、瑣碎,以及人物描寫的概念化和臉譜化。{1}

他所要寫的,不過是正義和投機取巧的對立,英勇和怯懦的沖突,以及大無畏精神和邪惡之間的斗爭而已。在表現這些課題時,老舍是很傳統的,因為他這種善惡的二分法,是植根于中國通俗文學和戲劇的。不過在一本真正的小說內,任何道德上的真理,應當像初次遇見的問題那樣來處理,讓其在特定的環境中,依其邏輯發展。我們在讀“惶惑”、“偷生”和“饑荒”時,愈來愈為書中懲罰罪惡原則的機械運用,為那些漢奸和壞蛋們所遭遇的天外橫禍或者暴斃等等感到尷尬。這樣一種幼稚的愛國心以及憎恨罪惡的表現,使小說讀來毫無真實感。{2}

評論家植根于現實主義立場,期待“有震撼力的現實主義的細節”,并且將道德真理在環境中的邏輯發展看作“真正的小說”的內在動力,《四世同堂》顯然無法滿足他們的期待。

然而,我們應該澄清的是,老舍也許本就無意將《四世同堂》成就為一部現實主義杰作,批評家的期待正與作家本人的意圖背道而馳。在對小說最重要的人物祁瑞宣的描摹中,老舍寫道:

他知道的是甲,而只能作到乙,或者甚至于只到丙或丁。他似乎有點女性,在行動上他總求全盤的體諒。舉個例說:在他到了該結婚的年紀,他早已知道什么戀愛神圣,結婚自由那一套。可是他娶了父親給他定下的“韻梅”。他知道不該把一輩子拴在個他所不愛的女人身上,但是他又不忍看祖父,父母的淚眼與愁容。他替他們想,也替他的未婚妻想。想過以后,他明白了大家的難處,而想得到全盤的體諒。他只好娶了她。他笑自己這樣的軟弱。同時,趕到他一看祖父與父母的臉上由憂愁改為快活,他又感到一點驕傲——自我犧牲的驕傲。{1}

作為主婦,韻梅也清楚意識到丈夫在自由與責任之間的不調和,并選擇站在責任的立場上:

在思想上,言論上,和一部分行動上,瑞宣簡直是她的一個永不可解的謎。她不愿費她的腦子去猜破這個謎,而只求盡到自己的責任,慢慢的教“謎”自動的說出謎底來。{2}

小說的核心命題,正在于這種本應是緩慢的、自然的歷史進程,被日軍侵華戰爭徹底打斷,由此需要在日常生活中,以現存的舊式家庭為單位,重新打量傳統人倫關系的力量。從基本的價值立場上,老舍既已做出與上述批評家判然有別的選擇;那么文學趣味上的分歧,自然不可避免。

2017年,完整版《四世同堂》由東方出版中心出版,趙武平先生譯補了由他發現的、位于小說結尾的16章散佚英文譯稿,計十萬多字。這基本上恢復了小說的原貌,最大的更動或在于:小說結尾不再是描寫胡同里的團圓,“四世同堂”回歸日常(“小羊圈里,槐樹葉兒拂拂的在搖曳,起風了”③),而代之以全文展示錢先生的“悔過書”,提供一篇總結戰爭影響的思想宣言。

“……難道人類最高的成就,不應當表現在精神和福利方面,而是要表現在戰斗上嗎?

“我還有很多話,可是我不再想說。我只能告訴你們,我領略到戰爭的滋味,我反對戰爭。戰爭是你們發動的,所以我詛咒你們,直到你們放棄戰爭,關心和平,真心的擁護和平。”{4}

由此,小說的結尾就與小說開頭的追問——以“四世同堂”為基礎的中國能否抵抗酷虐的侵華戰爭——相呼應,小說象征性、思想性的特質進一步凸顯出來。晚近獲得的對于小說更深入且較確鑿的新認識,就成為我們討論關于小說的兩種插圖時所倚仗的前提。

二

一般認為,關于《四世同堂》有兩種質量較高的插圖。一是1979年,百花文藝出版社重新出版《四世同堂》時,老舍夫人胡絜青請丁聰畫的一套。二是2012年,人民文學出版社出版的高榮生畫的一套。同年,人民文學出版社還重印了丁聰版插圖,將二者一起發行。

丁聰,常被親切地稱為“小丁”,首先是重要的漫畫家,且本身就是新文化運動中人。1941年茅盾在香港辦半月刊《筆談》,就由丁聰擔任美術設計。他還編輯過《良友》《大地》《今日中國》等畫報。然而,給文學作品畫插圖,在他卻是勉為其難。他曾表示:“插圖在我整個作品中所占的比重較大,但這只是不得已而為之,我鐘情的仍是漫畫。”所謂“不得已”,早年是因為戰亂,報刊出版條件較差;新中國成立以后則是因為運動不斷,膽戰心驚,“已不敢再涉及任何政治性的漫畫”{5}。

至于給《四世同堂》畫插圖,最初其實是老舍本人提出邀約。丁聰寫道:

早在抗日戰爭結束時,老舍先生就提出要我為上海出版的《四世同堂》插圖。我因從未去過“北平”,對那里的風俗人情不了解,就婉拒了。沒想到幾十年后,老舍夫人仍要求我畫,她說,你已經在北京住了這么久,該可以畫了吧?看來,我和《四世同堂》真是有一種掰不開的“緣分”!從《四世同堂》開始,一本接一本,我畫了一系列老舍的作品:《駱駝祥子》《牛天賜傳》《二馬》《老張的哲學》等。⑥

由此可以看出以下幾點:(一)作為老舍親自選中的人選,老舍對于丁聰的風格、能力應當是推重的。(二)丁聰開始為老舍作品繪制插圖,已是在“文革”結束、歷經多年運動而心有余悸時候的事了。(三)丁聰為老舍畫插圖,其實是逆著老舍創作的順序、從后往前畫的。在創作上,老舍在《駱駝祥子》與《四世同堂》之間有一個很大的跳躍,丁聰也許由此避開了這個跳躍。

另一種插圖的作者高榮生則是較典型的學院派畫家。他于1952年生于北京,1982年畢業于中央美術學院版畫系,隨后留校任教至今。他不僅自己創作插圖,而且出版過關于插圖的教材《插圖全程教學》。他也曾為老舍的許多作品繪制過插圖,最早是《老張的哲學》,此外還有《駱駝祥子》《貓城記》等。有趣之處在于高榮生似乎從未提及丁聰。

一是漫畫出身,一是版畫出身,兩位畫家都有很好的技術,或者說,本文作者并無能力從美術技法的層面對他們加以評判。因此,本文是從圖文關系的角度,立足于對小說文本的解讀,來對兩種插圖作初步的考察。

三

丁聰的插圖以一張“四世同堂”的全家福開始,這是畫家提煉的結果,小說里并沒有這個場景。這張插圖提供了非常豐富的文本細節:祁老人對四世同堂的滿足、天佑太太虛弱的身體、瑞豐的油滑、胖菊子的肥胖、瑞全的硬朗,都得到直觀的體現。尤其是瑞宣和韻梅的兩個孩子,小順兒要傳宗接代,所以立在曾祖父膝下,妞子和韻梅更親近,所以抱在母親懷里。

這一張和最后一張遙相呼應,那是祁老人和錢先生握手的場景。彼時祁家的天佑、妞子、瑞豐夫婦都已死去。通過實際投身抗日武裝的瑞全為中介,經歷戰爭洗禮而仍然維持四世同堂的祁家,與錢先生等胡同里的居民重又聚到一起。正中間是兩位老人,身下是兩家代表著未來的小孩子。門上露出一個“忠”字,正是回應小說開頭國民只知有孝、不知有忠的思想困境。由此,整套插圖就完整呈現出小說由家庭倫理推廣至于國民道德的主題。

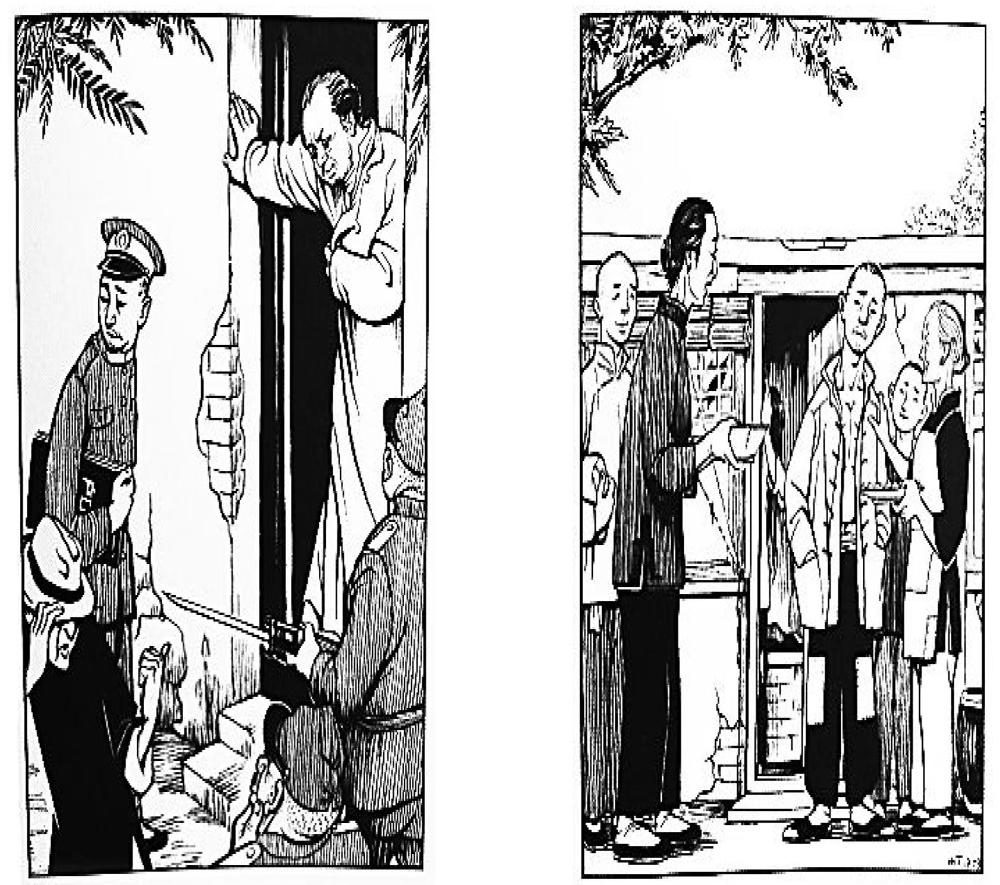

具體來看,丁聰擅長在插圖中傳遞相當集中而準確的文本細節。譬如第二張講錢先生被捕的過程,小說原文寫作:

開門的是錢先生。像剛睡醒的樣子,他的臉上有些紅的褶皺,腳上拖著布鞋,左手在扣著大衫的鈕子。頭一眼,他看見了冠曉荷,他忙把眼皮垂下去。第二眼,他看到白巡長;白巡長把頭扭過去。第三眼,他看到冠曉荷向身后的獸兵輕輕點了點頭,像猶大出賣耶穌的時候那樣。極快的,他想到兩件事:不是王排長出了毛病,便是仲石的事泄漏了。{1}

這里丁聰只用一張插圖,就把第一眼、第二眼和第三眼都畫出來了。白巡長面露難色、扭過頭去。冠曉荷則是用帽子遮住眼睛,背過身,伸出拇指,向獸兵指認錢先生。

更豐富的是后面一張,丁聰將小說中頗為繁復的內容壓縮到一張插圖里。原文較長,然而文字其實已相當概括,因此照錄如下:

馬老太太輕輕的走出屋門來,試著步兒往前走。走到小崔的身旁,她輕輕拉了他一把。然后,她向小崔太太說:“別著急啦,大節下的!我這兒還有兩盤倭瓜餡的餃子呢,好歹的你先墊一墊!”

小崔太太吸了吸鼻子,帶著哭音說:“不是呀,馬老太太!挨一頓饑,兩頓餓,并不算什么!一年到頭老是這樣,沒個盼望,沒個辦法,算怎么一回事呢?我嫁給他三年了,老太太你看看我,還像個人不像?”說完,她一扭頭,極快的走進屋中去。

小崔嘆了口氣,倭瓜臉上的肌肉橫七豎八的亂扭動。

馬老太太又拉了他一把:“來!把餃子給她拿過去!給她兩句好話!不準又吵鬧!聽見了沒有?”

小崔沒有動。他不肯去拿馬老太太的餃子。他曉得她一輩子省吃儉用,像抱了窩的老母雞似的,拾到一顆米粒都留給長順吃。他沒臉去奪她的吃食。……

“別這么說呀!”她低聲而懇切的說:“咱們北平人不應當說這樣的話呀!凡事都得忍,忍住了氣,老天爺才會保佑咱們,不是嗎?”她還有許多話要說,可是唯恐教日本人聽了去,所以搭訕著走進屋中,心里很不高興。

過了一會兒,她教長順把餃子送過去。長順剛拿起盤子來,隔壁的李四媽端著一大碗熱氣騰騰的燉豬頭肉,進了街門。她進屋就喊,聲音比碗里的肉更熱一點。“小崔!好小子!我給你送點肉來!什么都買不到,那個老東西不知道由哪兒弄來個豬頭!”{1}

插圖中,馬老太太一手端著餃子,一手拉著小崔,正在表達勸慰。小崔兩手插入衣袋,表示“沒臉去奪她的吃食”,困窘的表情則照應“倭瓜臉上的肌肉橫七豎八的亂扭動”。另一邊是李四媽端來燉豬頭肉。在他們身后,則是靠在門邊掩面而泣,只露出半個身子的小崔媳婦。丁聰不僅細致描摹出每個人的神情動作,而且在此基礎上集中畫環境、畫整體、畫出人與人之間的關系,盡量全面、完整地傳遞文本細節。

由此可見丁聰的插圖,圖文之間的關系非常密切。事實上,他的每張插圖都可以精確對應小說中的具體文本,往往能夠將老舍著意表現的細節凸顯出來。譬如第十張,畫瑞宣去英國府工作,冠家和瑞豐夫婦聽到消息前來道賀。插圖意在畫出祁老太爺和韻梅的矛盾:他們對來客都很反感,但是既信奉“伸手不打笑臉人”的道理,心里又確是為瑞宣得到工作而竊喜。小說這樣寫他們的心態:

祁老人討厭冠家人的程度是不減于瑞宣的。可是,今天冠氏夫婦來道喜,他卻真的覺到歡喜。他最愁的是家人四散,把他親手建筑起來的四世同堂的堡壘拆毀,今天,瑞宣有了妥當的事作,雖然老二與小三兒搬了出去,可是到底四世同堂還是四世同堂。只要瑞宣老不離家,四世同堂便沒有拆毀之虞。為了這個,他沒法不表示出心中的高興。

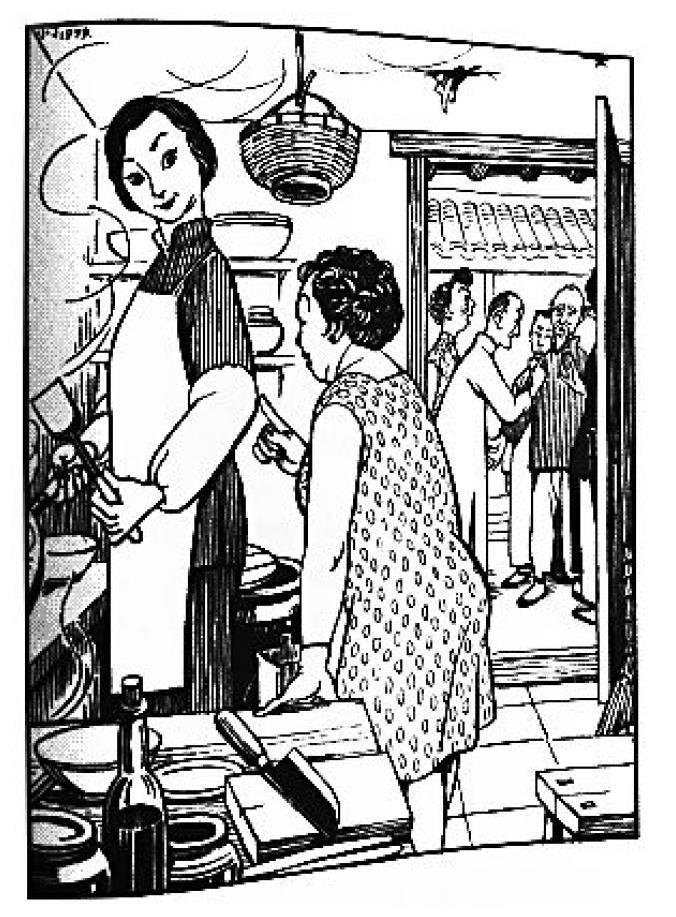

韻梅很為難。她曉得丈夫討厭冠家的人與胖嬸子,她可是又不便板起臉來得罪人。得罪人,在這年月,是會招來禍患的。即使不提禍患,她也不愿欺騙大家,說這是不值得慶賀的。她是主婦,她曉得丈夫有固定的收入是如何重要。她真想和胖嬸子掰開揉碎的談一談家長里短,說說豬肉怎樣不好買,和青菜怎樣天天漲價兒。盡管胖嬸子不是好妯娌,可是能說一說油鹽醬醋的問題,也許就有點作妯娌的樣兒了。可是,她不敢說,怕丈夫說她膚淺,愛說閑話。她只好把她最好聽的北平話收在喉中,而用她的大眼睛觀察大家的神色,好教自己的笑容與眼神都不出毛病。{1}

這一張在遠景畫祁老人被冠家夫婦圍著,瑞宣在身后冷眼旁觀;近處則是韻梅和胖菊子在廚房,韻梅一邊做飯,一邊瞪大眼睛回身聽胖菊子指指點點。如果沒有原文,就無法理解韻梅瞪眼睛是怎么回事。將圖文配合起來,就能感受到插圖的包容力。丁聰筆下的人物,一般來說表情較為節制,這樣就能表達較長時段、較為復雜的心理活動。

總而言之,老舍將四世同堂為代表的舊式大家庭看作一個整體的社會單元來加以審視,這一點在丁聰的插圖里得到很好的貫徹。二十張插圖,除了大赤包下獄的一張以外,都是畫群像(而大赤包的不堪結局,正在于脫離家庭倫理,她是小說中的反題),這正符合老舍的創作精神。

相比之下,高榮生的插圖更突出個人、強調戲劇沖突、捕捉瞬時的力量,相對而言不很注意配合小說的文本細節。譬如他的第一張插圖畫祁老人,突出其含飴弄孫時滿足的神情。第二張畫沒有身份的北平人的群像,甚至不能定位到小說情節之中。第三張畫瑞宣送瑞全離開北平去參軍,這個場景在小說里也是不存在的。小說寫道:“‘老三!瑞宣握住弟弟的手。‘到處留神哪!說完,他極快的跑回家去。”{2}這里并沒有一個在身后遠遠凝視的定格(事實上這種做法在當時的情境下是非常危險的)。顯然,為了表現人物瞬間的情緒,高榮生容許自己的創作在一定程度上脫離小說文本。

其他幾幅包括南京陷落、常二爺在城門下跪、瑞宣半夜被野求叫起、瑞全回到北平下火車,也都是表現個人瞬間的情緒、動作,叫人物一個個登臺亮相,卻無意于容納任何文本細節,或展示人物之間的社會關系。

分析丁聰和高榮生都處理到的場景,可以更清晰地看出他們在藝術上的區別。

高榮生第四張插圖畫錢先生出獄以后去找冠曉荷示威。小說原文寫這一段是為了表現錢先生的英勇不屈,丁聰因此畫錢先生在畫面左上角居高臨下正對讀者,將他指斥冠曉荷的過程呈現出來。高榮生則對錢先生付之闕如,單獨提取出冠曉荷見到錢先生以后驚慌失措的神情。

同樣畫瑞宣與瑞豐兄弟之間的分歧,丁聰取的是二人話不投機,瑞豐不能理解哥哥的心思,于是瑞豐自己回屋的情節。他用一扇門將二人隔開:一邊是沉默的、恨鐵不成鋼的、正對畫面、著白色長褂的瑞宣;另一邊是笑嘻嘻與壞人彈冠相慶的、背面著黑色短衫的瑞豐。這里既是寫實,也是象征。高榮生畫的則是瑞豐當上科長以后來看哥哥的段落:“瑞豐——老叼著那枝假象牙的煙嘴兒——要屈指計算著,報告給大哥:‘今兒個又有四個飯局!都不能不去!不能不去!……”{1}借此表現瑞豐的得意與瑞宣的反感,只有寫實,而無象征,是情緒上的對照。

最顯明的例證是,高榮生的第十二張插圖和丁聰的第十四張插圖其實來自同一個連貫的場景,只是高提取了前一半,丁則提取了后一半。這是瑞豐科長的職位被撤掉以后,喝多了酒在家里罵人。祁老人氣急之下,“一聲沒出,左右開弓的給瑞豐兩個嘴巴。瑞豐的嘴里出了血”。高榮生捕捉到了這個爆發的瞬間。然而,丁聰卻生生棄戲劇沖突不顧,畫的是隨后的場面。小說接著寫道:

天佑很沉靜,用沉靜壓制著為難。他并不心疼兒子,可是非常的怕家中吵鬧。同時,他又怕氣壞了老父親。他只緊緊的扶著父親,說不出話來。

“瑞宣!拿棍子去!”老人把命令移交給長孫。

瑞宣真厭惡老二,可是對于責打弟弟并不十分熱心。他和父親一樣的不會打人。

“算了吧!”瑞宣低聲的說:“何必跟他動真氣呢,爺爺!把自己氣壞了,還了得!”

“不行!我不能饒了他!他敢罵嫂子,瞪祖父,好嗎!難道他是日本人?日本人欺侮到我頭上來,我照樣會拼命!”老人現在渾身都哆嗦著。

韻梅輕輕的走到南屋去對婆婆說:“你老人家去勸勸吧!”雖然挨老二的罵的是她,她可是更關心祖父。祖父,今天在她眼中,并不只是個老人,而是維持起這一家子規矩與秩序的權威。祖父向來不大愛發脾氣,可是一發起脾氣來就會教全家的人,與一切邪魔外道,都感到警戒與恐懼。

天佑太太正摟著兩個孩子,怕他們嚇著。聽到兒媳的話,她把孩子交過去,輕輕的走出來。走到瑞豐的跟前,她極堅決的說:“給爺爺跪下!跪下”

瑞豐挨了兩個嘴巴,酒已醒了一大半,好像無可奈何,又像莫名其妙的,倚著墻呆呆的立著,倒仿佛是看什么熱鬧呢。聽到母親的話,他翻了翻眼珠,身子晃了兩晃,而后跪在了地上。{1}

丁聰的插圖里,瑞豐已經跪在地上,而上面提到的每一位家庭成員,都如小說所述,在畫面中占據著合宜的位置。這里清晰呈現出兩位畫家用心上的差別:一如既往地,高榮生強調個人情感、戲劇性、瞬間的力量;丁聰則看重最大限度容納小說的文本細節,追求家庭倫理關系的完整呈現。回到本文開頭批評家對于小說的意見,那么高榮生正是在挖掘“真正有震撼力的現實主義的細節”,而且對于“任何道德上的真理”,都抱著“像初次遇見的問題那樣來處理”。與其相反,老舍與丁聰卻因對家庭倫理關系的強調,沖淡了這種力量。在老舍與丁聰筆下,每個正面人物形象臉上似乎都刻著“責任”兩個字,從另外的視角看,自然會招致不夠斬截的批評。

最后,二者還同樣處理到妞子死去的場景。不出所料,高榮生強調了個人的悲壯、祁老人的氣概。丁聰則將祁老人、天佑太太、韻梅和小順兒各自的反應傳遞出來,整個家庭承擔著戰爭的苦難。

四

從這樣小的樣本中,自然無法歸納出某種趨勢。本文討論的只是丁聰和高榮生兩位畫家與小說家老舍以及文學作品插圖這種藝術形式之間的對話。

丁聰雖然是老舍指定的畫家,然而他創作插圖的時候老舍已經去世,也就不可能表達意見。我想,老舍甚至未必能夠想象三十多年以后丁聰這套插圖的風格。他應該看過丁聰1945年給魯迅《阿Q正傳》繪制的插圖,彼時其作風大膽而峭拔,技巧強烈而夸張,是用畫筆去沖擊小說的藝術效果,與為《四世同堂》所作將個人風格“藏”在小說文本之后截然不同。這未必是年紀使然,也許更體現出畫家對于不同文學作品的理解。

高榮生則將小說看作故事的集合,以此為前提尋找可入畫筆的傳奇色彩,然后在插圖本身的張力上下足功夫。相比丁聰以白描為主的文人畫風,他的色調濃烈,也許因為受到版畫訓練的影響,有時還混合著民間藝術的色彩。

我們不妨以一處值得注意的細節來結束本文的討論:丁聰為其每張插圖勾勒黑色的邊框,這意味著與讀者心照不宣,這些插圖從屬于小說,并不獨立指向外在世界。相反,高榮生的構圖更舒展,往往沒有封閉的結構。無論通貫紙張的蜿蜒小路,還是人物伸出畫面水平線以外的雙腳,都體現出畫家對于每張畫作獨立的藝術性的追求。相比對兩種插圖做價值上的評判,兩位畫家在創作意圖與藝術風格上的諸多差異,及其折射出的藝術傳統的變遷等問題,也許才是更有意思的所在。