權力的話語網絡與治理效度評估

——對貴州兩個少數民族村寨治理實踐的對比考察

孔 瑞

(貴州民族大學,貴州·貴陽 550025)

筆者于此嘗試提出“權力的話語網絡”的概念,旨在強調國家與社區的聯系性及互動狀態,并將國家權力以及因國家與社區的互動而延伸出的民族區域自治權、村民自治權等納入權力網絡之中,以區別“權力的文化網絡”概念中固有的社區內視角。正是由于民族地區實踐著多重的權力話語,其治理體系的構建才更加復雜。同時,治理有效性的標準也需要基于事實的深入研討。文章選取貴州的兩個少數民族村寨作為個案田野點,對比考察其治理狀況,以此加深對“權力的話語網絡”概念的理解,并進一步討論多重權力話語交織與重疊之中少數民族村寨的治理效度及其評估問題。

一、對黔東南苗族侗族自治州某縣W村的觀察

(一) 村莊簡介

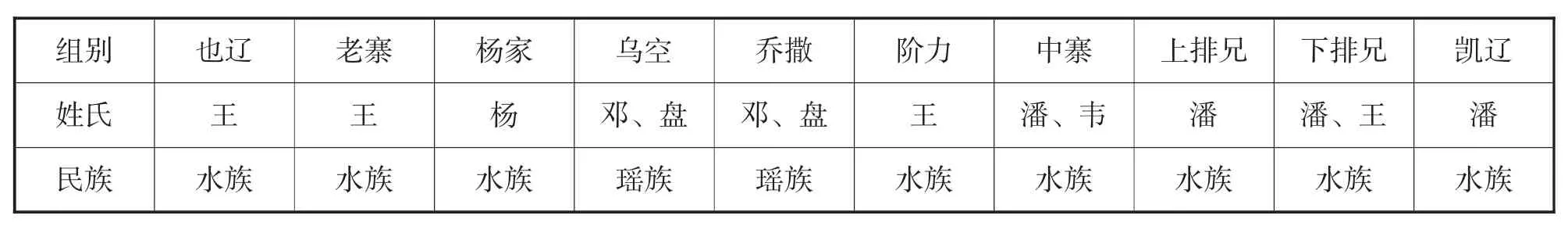

W 村是個民族雜居村莊,隸屬于某水族鄉,村內的居民分屬兩個民族:水族和瑤族。全村共10 個村民小組,總人口1300余人,水族較多,700 余人。組別、民族身份與姓氏的對應關系如下:

組別 也遼 老寨 楊家 烏空 喬撒 階力 中寨 上排兄 下排兄 凱遼姓氏 王 王 楊 鄧、盤 鄧、盤 王 潘、韋 潘 潘、王 潘民族 水族 水族 水族 瑤族 瑤族 水族 水族 水族 水族 水族

由上表可知,瑤族主要居住在烏空、喬撒兩個村民組,有兩個姓氏:鄧、盤,其他組皆為水族。水族有四個姓氏:王、楊、潘、韋,其中,王姓、潘姓是W村水族的大姓。進一步的調查得知,W 村是個遷徙而成的村莊。水族主要由三都水族自治縣遷來,瑤族從廣西遷來。因為遷居具體時期、地點不同,水族的王姓、潘姓內部也錯綜復雜。但是村內有約定,同一姓氏,即使不同組、不同遷居地,也不能通婚。總的來說,與居住較為分散的地理格局相配,村莊主要由行政力量捆綁,內部基于血緣情感的連接較為松散。

(二) 治理現狀

由于W村原系“拼湊”型村莊,幾代以前并不居于此地,雖然村內也存在著相對緊密的姻親關系,但村莊內部的原發性紐帶力量并不強。因此,長期以來,組與組、族與族、姓與姓之間,甚至同一姓氏不同居民之間往往各行其是。這種內部利益訴求較為復雜的村莊,公共品的供給更有可能遭遇困境,從治理層面也能看出端倪。

(三) 主要案例

通過走訪調查,近些年村莊內部最被村民議論的是一起茶葉項目入村事件。

2013 年,村主要領導牽頭,承包了中寨、烏空、喬撒三個組的林地(大部分組集體所有,小部分已分給農戶) 約1300余畝,用以種植茶樹。據村民講,這是州里扶持民族村寨產業發展的大項目,村、鄉聯合申請到的。當時,大部分青壯年在外務工,幾個熱心公共事務的村民作為三個組的村民代表被組織到鄉里開會。鄉上、村里定的承包價是每畝每年6元,臨時的村民代表覺得承包價太低,雙方協商,最后定價每畝每年14元。合同已經打印,代表們也表示回去會說服其他村民,正要簽字,村上的領導發表了不同的意見,認為承包價太高。雙方繼續協商,并未達成一致意見,決定擇期再議。但茶樹苗很快拉到W村,眼見著茶樹苗要死掉,村上又與村民溝通,召集三個組的村民,在村委會吃了一餐飯,每個小組給了1萬元現金,算是第一年的承包款。各小組寫了條子,規定第二年的同一天再付租金,同時栽種要有層次,即先種坡上再種坡下。在得到村領導的口頭答復后,村民們沒再阻攔,樹苗被按批次種到坡上。在坡上還未種完的情況下,工人先種了坡下的土地,還用挖掘機把地里的杉樹挖了,并且,第二年的同一天,村民們沒有領到租金,矛盾一下子爆發。

(四) 其他案例

現在國家對農村尤其民族地區的補助力度很大,具體實施過程中,也有針對性地采取了各種方法。W 村的村領導在2018年辦了個小型的飼養場,主要喂雞和養蜜蜂。這個錢是從扶貧貸款里抽取的,村里承諾,賺了錢給貧困戶分紅。即使不賺錢,過年過節每家每戶送幾只雞、送些蜂蜜總是會的。但飼養場辦失敗了,村上的解釋是,雞得瘟疫死掉了,蜜蜂被人偷走了。諸如此類的事情還不少,歸結起來,全都指向村上領導的私利性。

二、對黔南布依族苗族自治州某縣Y村的觀察

(一) 村莊簡介

Y 村原為瑤族鄉,2014年撤鄉并鎮后,變為一個村。現轄4個自然寨(主寨、打里、洞干、洞悶) 13個村民小組,共390多戶1600余人。這里的瑤族同胞自稱“努摩”,歷史上喜穿青色服飾。當地瑤族原為狩獵民族,居無定所,遷徙不一,后因布依族、水族的擴散,很多土地被開墾,瑤族的活動范圍受限,輾轉來到Y村之地。Y村主寨只有方圓4平方公里,四面環山,中間有3塊平壩,適合發展農業。久之,青瑤放棄狩獵,轉向農耕,定居于此。主寨又稱大寨,有9個村民小組,打里、洞干、洞悶3個自然寨子離主寨不遠,2001年之前歸為打里村,2014年,兩村合并。組別與姓氏的關系如下:

組別 上韋(兩個組) 下韋 覃家(三個組)盧家(兩個組) 歐家 打里(兩個組) 洞干 洞悶姓氏 韋、莫、歐 韋 覃、常 盧 歐 韋、歐、覃 覃 歐

由上表可知,Y村有6個姓氏:韋、覃、盧、歐、常、莫,事實上,Y村的名字正跟此有關。作為一個純瑤族村莊,歷史上,Y村的瑤人曾長期實行內婚制,不與周邊的漢族、布依族、水族通婚。甚至到了上世紀八九十年代,族內通婚還是普遍現象。正因為人口少、內部通婚、使用自己的語言、所居之地狹窄等,親上加親的Y村瑤族,人與人的關系較為緊密。正因為邊界清晰,當地瑤族社會的文化風俗、治理體系等也長期保持著自己的特色。文化方面,比如打獵舞、鑿壁談婚、洞葬習俗等。社會治理方面,1949年以前,實行頭人制(或寨老制) 與石牌制。寨老治理的說法強調的是治理主體,石牌治理的說法強調的是治理規則,無論從治理主體還是治理規則上看,中華人民共和國成立之前的當地瑤族社會,都處于一種“自治”的狀態,這種“自治”無疑具有原始民主的特質。石牌條規由頭人們集體討論裁定,一旦確立,便具有權威性,任何人包括頭人們都必須服從。頭人們服務民眾,基本上是義務性的、公仆性的。1948年,當地瑤族社會選舉了最后一位寨老[1]。從選舉的過程也能夠看出,辦事公正、體恤族民、擅長與外人尤其漢人打交道等是選擇寨老的標準。寨老的服務屬性可見一斑。

(二) 治理現狀

2014 年之前,Y村是鄉建制。從1953年建民族鄉,歷61年。就Y村當下的村莊治理而言,整體上可以用有效來概括。Y村治安狀況一直良好,精準扶貧、易地搬遷正有序推進。

幾十年來,作為一個只有千余口人的鄉或村,走出了相比其他村莊更大比例的民族干部。據筆者不完全統計,Y村在外任職、具有公務員或事業編制的人員(已去世的不計入),至少有56人,其中盧姓17人、覃姓15人、韋姓18人、歐姓5人、常姓1人。這其中還不包括在衛生系統工作的14人,在國企工作的5人,在村級單位工作的5人,以及政府部門的臨聘人員。Y村的人口有限,族內通婚又導致村內關系緊密,可以這么說,Y村的每一戶居民都有親人或親戚在政府部門任職,有的還不止一個。民族干部是政府與地方社會溝通的橋梁。通過民族干部的連接,政府與當地群眾的關系也更加緊密起來。理論上講,一個小社區中,關心政治、熱心公共事業的人也是有限的。在這有限的人中,如果大部分被吸納進了政府系統,同時,這個小社區又因為血親、姻親關系而緊密相連,那么能夠預期,在這個社區,政府的執行力是強的,同時,社區對政府的依賴性也是強的。Y村的治理實踐印證了這一點。國家的惠農支農強農的政策能夠落實,從這個層面上講,Y 村的治理是有效的。但這并不意味著Y村的治理現狀中不存在任何問題。同時,關于治理有效性的評估,也不能僅僅秉持單一的衡量標準。

(三) 主要案例

2015 年,Y村所在縣下發了縣委關于實施全域旅游發展戰略的決定。每個鄉鎮都做了相應的旅游規劃,并開始打造旅游景點。2019年8月份,民族生態文化旅游產業項目已經基本建設完成并通過了3A級景區的驗收。但是,景區雖已驗收,卻并沒有真正運行起來。景區缺乏相應的配套設施,既無酒店也無飯店。很少有游客來參觀,游客接待中心關著門,廁所也上了鎖。2019年8月,筆者調研期間,停車場上曬滿了玉米,人工湖里長滿了水草。

進一步的走訪調查得知,為了配合縣上的全域旅游決議,Y村所在鎮也需打造3A的旅游景點,因為當地瑤族的文化具有特色,故將地點選在Y村。項目雖然是個大項目,但鎮上負責籌建、實施這個項目的干部卻很少。在項目開展之初,鎮上負責的干部也曾召集相關群眾座談,了解當地瑤族的傳統文化,幾個關心文化傳承的本民族的知識分子也提了建議。但打造出來之后,民族文化的元素還是相對較少。Y村駐村干部和村領導的解釋是,開發旅游是個專業的事,除非找專業的旅游公司進行規劃,否則就靠政府內部的幾個人,執行起來很難。政府負責的同志也曉得,當地瑤族現在的文化符號都有哪些,但真到搞的時候,搞不出來。鎮上也沒那么多錢,資金都是通過招商引資的形式籌措的。旅游開發先期投入甚多,而在Y村投資,無疑存在風險。正因為資金的相對有限,完全轉包給旅游公司也不太可行。而且,群眾對開發旅游是陌生的,不想參與進來。民族表演隊項目實施中遇到的困境便是:除了在本地有正式工作的,其他絕大部分中青年都外出打工。打造這樣一個表演隊,對群眾來講,短時期內產生收益的可能性很小。沒有利益驅動,群眾更愿意去南寧、廣州等大城市去尋找謀生的機會。

(四) 其他案例

Y 村歷史上“自治”傳統濃厚,石牌律令大于天的觀念已經融入當地瑤人的深層心理結構。撤鄉并鎮前,鄉干部會同村兩委干部挖掘傳統治理資源,共同草擬了《村規民約》,又邀請村里年長者、有聲望者參與商定,最終制定了后來粘貼在每戶房墻上的《村規民約》。這兩年,依據新情況,針對十二類人做了新規定,即所謂“紅十二條”,與《村規民約》張貼在一起。

對于可歸入“紅十二條”中的村民,村里通過了相應的懲罰措施:以戶為單位列入黑名單管理,考察期為三個月,考察期間,村兩委原則上不給予辦理任何手續或蓋章,并取消享受部分優惠政策的權利,直至“黑名單”農戶改正錯誤行為,經本人提出申請,由村兩委考察合格并經村、組干聯席會議通過后才能恢復有關權利和村兩委提供的服務。入戶訪談時,問及是否有村民被劃入這十二類之中并受到了懲罰,村民們的答案是肯定的,但都說只是個別情況。有位50多歲的韋姓村民認為,現在聽村組干部的,就相當于以前聽寨老的。村組干部都是親戚,沒必要得罪他們。

三、總結、分析與建議

(一) 總結與分析

習近平總書記在十九大報告中指出,實施鄉村振興戰略,要加強農村基層基礎工作,健全自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系。相較中東部的漢族村落,西部民族地區鄉村治理體系的構建,自治與法治的話語實踐還具有另一層指涉,即民族區域自治。研究鄉村治理的學者大多關注到了國家權力與社區權力的差異性,并以此作為進一步呈現和分析社會事實的基礎。對于一個隸屬于自治州或自治縣的少數民族村寨而言,自治當然不僅僅意味著村民自治,國家的存在也并非鐵板一塊。“權力的話語網絡”概念重視的恰恰是外部國家權力與內部社區權力的交契以及國家權力的復雜性。“話語網絡”中的“話語”一詞指的是一些非“實在”而有價值傾向性和權力支配性的說辭,它有“建構”知識和現實的能力[2]。在當下民族村寨的治理過程中,實踐著多重權力話語。這些有關治理的觀念不僅體現著國家權力與社區權力的不同,還體現著進入到鄉村的國家權力內部的差異性。同樣作為國家輸入的外來觀念,關注“群”的民族區域自治與關注個體的村民自治,在行政村的治理層面,并非毫無齟齬之處。

近些年,作為一種新的不同于統治或管理的操作方式,治理一詞已經日漸被理論化、概念化[3]。無論治理與統治、管理等的區別具體何在,治理理念內含著某種協商性的觀點被廣泛接受。“權力的話語網絡”內部存在著話語間的博弈,潛藏著國家權力在接觸社區權力之時的某種猶疑或溝通愿望,也預留了協商的可能性。而民族區域自治則是將這種猶疑或溝通愿望制度化的方式。在西部的少數民族村寨,“權力的話語網絡”如果是對現實的某種真實概括的話,那治理的效度如何評判?標準又該如何制定?

就治理狀況而言,W村面臨的最重要的問題是基層政權的權威性問題。這個問題在中東部的鄉村也不同程度地存在著。民族話語或民族政策的實質,都是優待和照顧[4]。國家對民族地區更多項目或資金上的支持,本質上就是在踐行這套關乎優待的民族話語、實施這套關乎照顧的民族政策。然而,一旦基層政權的權威性出了問題,優待或照顧可能不起好的作用,甚至,優待或照顧得越多,爭議性越大。事實上,W村存在的問題不難解決,說到底,它關聯的是人的自利性。只不過,在W村,這種基層行政人員的自利性很容易包裹在民族話語的外殼之下。或者說,在民族優惠政策的落實過程中,這種自利性更易隱藏。

Y 村曾是貴州最小的民族鄉,之所以人口不多,還以鄉的建制存在了60余年,恰恰證明它的獨特所在。作為瑤族的一個支系,它的唯一性同時也是典型性。鄉的建制讓當地瑤人感受到了國家的在場。幾十年的民族區域自治,當地瑤人切切實實獲得諸多恩惠的同時,也產生了對國家和執政者的政治認同。相比周圍其他村莊,Y村在各級政府部門任職的人數比例較高。治理的有效性就體現在Y村瑤人的這種政治認同、政治參與以及對國家政策身體力行的擁護上。但上文有關旅游開發的例子也迫使我們不得不反思“指導性變遷”可能帶來的不良后果。在打造民族生態文化旅游項目的過程中,不能說沒有協商,但無論協商是實質性的還是表面性的,“項目”與“人”的脫鉤都已表現出來。旅游研究中,社區參與理論一直強調當地人參與的重要性,甚至認為,社區參與旅游發展的強度是與族群文化保護的程度呈正相關的[5]。但Y村的旅游開發恰恰缺乏的是當地人的參與。Y村瑤人“無感”于鄉村旅游業的打造,一方面源于對“指導性變遷”的依賴,另一方面也與價值觀念上的保守以及面對新興事物的不知所措和茫然有關。進一步推理,目前Y村治理上的有效會不會影響到治理的更加有效?《村規民約》與“紅十二條”仿效的是歷史上的石牌律令,激活的是瑤族同胞內心深處的民主觀念,但這種民主是以血緣氏族為基礎的,具有原始民主的性質。而現代民主或村民自治意義上的民主的建立則基于地域和個人權利之上。從這一點再次來推理,只要解決了基層政治精英的自利性問題,W 村暫時沒那么有效的治理是不是有可能很快達至有效的治理面貌?

對于當前的少數民族村寨而言,不僅資源主要來自外部,治理思想也主要由外部輸入。“權力的話語網絡”正是試圖概括具有差異性和不同法理依據的國家權力在村寨場域與社區權力交互的狀態與圖景。

(二) 建議

基于上述的總結和分析,基于對W、Y兩村村莊治理實踐中存在問題的再認識再思考,筆者認為,若要提高基層民族地區的治理水平,實現民族地區治理能力和治理體系的現代化,需做出相應機制的調整和改革。建議如下:

第一,大量資源、項目由上而下進入基層民族地區的當前,知情權變得尤其重要。應建立或完善相應體制機制來約束基層政府或工作人員的“順手牽羊”行為。最好的辦法就是,資源公開化、項目透明化。上述W村,有關茶葉項目進村的種種疑問都是因為普通群眾不知內情,同樣,村里的不團結和各種猜忌,村民對民族干部的不信任也都是因為信息不對稱。除了公開透明各種賬目,還應建立行之有效的監督機制。民族干部在國家與少數民族民眾之間起著非常重要的溝通作用,正因為關鍵,更應通過監督機制來確保民族干部的代表性不會蛻變為經紀性。

第二,轉換項目或資源扶持的思路。變“指導性變遷”方式為“協商性”變遷方式。指導性強調救濟,有主客體之分,短時期內可能有利于風貌的快速變化。但長遠看來,不利于資源受體內源性發展力量的孕育與生成。上述Y村,之所以要結合Y村瑤族的文化特色來打造旅游業,正是因為最終,旅游開發是為了那些生活在當地的瑤族民眾,是為了他們能富裕起來,更加幸福起來。那么毫無疑問,當地的瑤人也應該成為旅游開發的參與者。即使囿于觀念和短期利益之考量,他們作壁上觀,也應努力培養他們新的發展意識。

第三,加大對民族成員權利和義務意識的建設與強化。一方面,少數民族村寨里的居民是本民族的一分子,另一方面,也同時是國家的一分子。要進行引導和宣傳,鼓勵少數民族民眾以主人翁的姿態積極主動地融入到鄉村治理與鄉村振興當中來。