裝配式建筑在高職院校建筑工程技術專業教育教學實踐探索與研究

黃丙利

摘要:近年來,隨著興起的裝配式建筑,不僅促進轉變傳統建筑生產方式,也推進了建筑業轉型優化,這對高職院校建筑類專業人才培提出新的要求,裝配式建筑的人才需求如何融入到教育教學中,是現在建筑工程技術專業急需解決的問題。文章通過對裝配式建筑對職業教育的現狀分析,結合裝配式建筑發展的需要,構建出裝配式建筑在建筑工程技術專業實踐教學和教育教學中的實現創新應用,不斷完善建筑工程技術專業人才培養體系。

關鍵詞:裝配式施工;建筑工程技術;教育教學

目前國內裝配式建筑融入教學處于初期探索階段,韓晶晶等人就裝配式建筑的地方高校人才培養目標體系的建立、構建課程體系以及構筑多層次實踐教學體系三方而提出了針對性建議[1]。趙莉等人以職業院校為研究對象,剖析職業院校裝配式建筑人才培養的可行性,并從師資培養、課程設置、校企介作以及實訓基地四方而提出思路,以期推進職業院校對裝配式建筑人才的培養[2].本文從裝配式建筑研背景及現狀闡述,分析裝配式建筑在建筑工程技術專業教育教學創新研究、實踐教學探索和虛擬仿真實訓應用。

1.裝配式建筑研究背景及現狀

1.1裝配式建筑的內涵

我們所說的裝配式建筑是指其中一部分或者全部構建都是在工長預先定制生產的,然后運送到施工現場并且根據設計方案在現場進行吊裝、拼接,完成裝配的房屋建筑[3]。裝配式建筑與傳統現澆建筑不同,傳統現澆建筑在設計時只考慮建筑物假設結構,并不考慮施工方法是否具有可操作性;在施工時采用露天現場濕作業的方法,有很高的危險性。而裝配式建筑則采用的是更加標準化的設計、工廠化的生產、裝配化施工的建筑模式,具有安全性高、建設周期短的有點。裝配式建筑由于采取不同的建筑此材料,大致可劃分為裝配式混凝土結構、鋼結構和木結構三種結構體系。因為我國的森林資源不豐富,并且濫砍濫伐的現象又十分嚴重,我國并不適用木結構體系,所以在裝配式建筑結構體系的選擇上主要選擇凝土結構和鋼結構。

所謂裝配式框架結構是指建筑物的梁、板、柱、樓梯以及陽臺等通過工廠預先定制,然后運送到現場進行裝配,節點區用后澆混凝土澆筑而成的一個整體受力的混凝土框架結構[4]。結構整體性好,發展前景廣闊,室內空間大,布局靈活是這種框架結構最大的特點,但它具有側向剛度小,易產生較大的水平位移的缺點,只能在中低層建筑上使用[5]。

1.2我國裝配式建筑的發展

進入 21 世紀后,國內面臨著各行業結構調整和經濟轉型升級的困境,建筑行業也不例外。從 2013 年發改委和住建部聯合制定《綠色建筑行動方案》,國家就頻繁頒布了一系列推行裝配式建筑的方案以促進建筑業升級轉型,并在規劃發展、體系標準、產業鏈管理以及工程質量等方面對裝配式建筑作出明確規定(如圖1所示)。

1.3裝配式建筑行業人才需求

2015年底,《普通高等學校高等職業教育(專科)專業目錄(2015年)》的建筑工程技術專業增加了“裝配化施工”方向,部分高等職業院校順勢增開裝配式建筑課程,裝配式建筑人才培養開始起步。新型產業的人才培養與傳統建筑不同,裝配式建筑給予新的產業理念。而新興展業對人才的培養提出比較高的要求,目前師資、實訓、教材等尚無法滿足施工企業和行業發展的需求。同時現有預制構件廠、裝配式建筑施工工地等資源在全國范圍內屈指可數。面對全國近千所土木建筑類職業院校,無論從數量、安全還是企業成本角度來講,都無法滿足教師的培訓需求,更不能滿足學生的認知、認識、實訓和實習需求。因此,職業院校裝配式建筑在建筑工程技術專業人才培養創新與研究,這一問題值得我們深入探究。

2.裝配式建筑在建筑工程技術專業“裝配化施工方向”人才培養模式研究

2.1建筑工程技術專業“裝配化施工方向”人才培養目標與規格

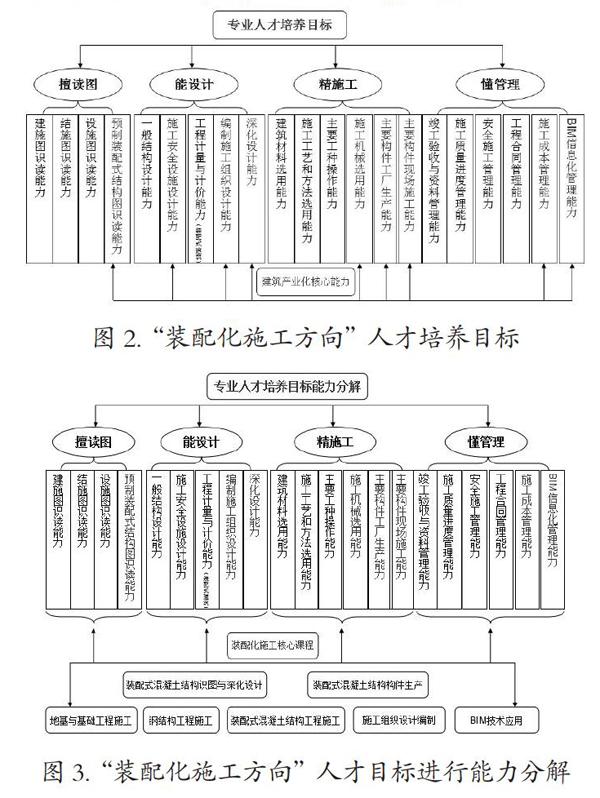

根據裝配式建筑人才需求,制定裝配式建筑在職業院校建筑工程技術人才培養目標和規格,專業人才培養目標:善讀圖—能設計—精施工—懂管理,人才培養規格:三大環節(深化設計環節、工廠構件生產與檢測環節、施工現場構建環節)和四項能力(裝配式結構施工圖識圖能力、深化設計能力、工廠構件生產與檢測等管理能力、施工現場構件安裝技術與管理能力)

2.2構建“裝配化施工方向”課程體系

通過培養目標能力分解,確定裝配化施工方向幾門核心課程,即裝配式混凝土結構識圖與深化設計、裝配式混凝土結構構件生產、裝配式混凝土結構工程施工、BIM技術應用等,重構融入建筑產業化核心能力、基于工作過程導向的新課程體系。

2.3教學設計

教學設計基于教學與裝配式建筑構件生產廠和裝配施工工地的崗位,通過“教”、“學”、“訓”、“考”四環節,配套裝配式建筑虛擬仿真實訓系統,實現一體化教學設計,滿足教學需求。

教學內容設計要求:針對構件廠和裝配施工現場的典型工作流程和項目任務,分析崗位所需要的技能和素質,以崗位真實工作任務為載體,依據崗位規范、行業標準,按照生產工藝流程,設計典型學習單元。每個學習單元由一個或多個完整和相對獨立的工作任務為載體,學習單元及任務之間遵循“認知——實訓——實習”的低級到高級、單一到綜合的,符合學生認知的規律和職業成長的規律。

2.4創新教學模式

在建筑產業現代化生產條件下,技術、管理人員應具備獨立解決復雜問題的能力和一定的實踐經驗,這就需要培養學生知識和操作技能以外的獨立解決新的、未知問題的能力,培養以適應快速變化的市場所必須的技術更新、產品更新的創新能力。對于就業導向的職業教育來講,培養的一線操作技能性人才、解決一線就業需求,最為關注的是“怎么做“和怎么做的更具有操作性和適用性。

第一階段“教”:教師在機房講解本次教學項目所用到的基本原理和具體操作方法,并登錄實訓系統的“教師端“,為學生下達生產計劃,設定工作任務。

第二階段“學”:學生登錄實訓系統的“學生端”,接收教師下達的工作任務,操作仿真軟件的控制界面,或者操作工程案例實訓操作臺,根據軟件界面的提示,掌握基本原理,熟悉操作流程和操作標準,實現對企業環境、崗位及崗位能力的認知,達到學習目的。

第三階段“訓”:學生在軟件控制界面或者實訓操作臺上進行實操訓練,檢驗第二階段學習任務的有效性,并結合真實的指令操作臺來實現完整的操作過程,使學生能夠體驗到一線操作人員的生產裝配過程,完成操作任務,掌握操作技能。

輔助功能“考”:教學訓考一體化教學模式把工廠搬進教室,評價方式必須重新構建。

通過“教學訓考”一體化教學模式,把理論課堂、實驗實訓、企業車間等教學環節打通,解決到工地、企業現場實訓實習的矛盾,使學生和企業零距離接觸,實現由理論課堂、實驗實訓室、企業行業的融合,真正的培養和提高學生的職業能力,是專業提高教學質量,彰顯職業教育特色的有效途徑,也是裝配化施工方向培養和提高學生職業能力的首選教學模式。

2.5評價考核

“裝配式建筑虛擬仿真實訓系統”自帶的評價功能,其考核分為團隊成績和個人成績,團隊成績主要圍繞:工期、成本、質量、安全四個方面展開,個人成績在團隊成績基礎上結合人的工作量形成個人考核成績;每個團隊的綜合成績在網上排名,形成校與校之間的PK,將裝配式實訓大賽常態化,大賽置于日常教學實訓之中。

3.裝配式建筑+VR技術在建筑工程技術專業實踐教學探索

3.1裝配式建筑+VR技術實踐教學功能

通過虛擬現實技術(VR),將裝配式建筑無法真實實訓的困難予以解決,學生可通過VR設備真實模擬裝配式施工現場,包括預制車間漫游、裝配式構件碼放運輸情景教學、預制構件吊裝、施工工地安 全檢測與建筑維護、墻板臨時支撐、套筒灌漿、現澆連接等各個崗 位與環節的實訓。功能集觀摩、互動PK、結 果智能考核、實訓體驗為 一體的綜合實訓體驗廳。 利用虛擬仿真技術和軟硬的虛實結合技術,實現動 態演示、交互式操作實訓, 軟硬件結合的一體化教學模式。

虛擬仿真構件施工過程現澆連接操作,訓練考核學生根據施工目標構件進行現澆點支設模板、鋼筋綁 扎,混凝土現澆等操作。訓練構件基于國家建筑標準設計圖集中的標準構件,教師下達構件現澆連接實訓任務,學生即可登錄本模塊轉變為現澆連接崗位角色參與構件現澆連接的工程仿真生產。虛擬仿真構件生產、施工過程質檢操作,訓練考核學生合理評判生產、施工各模塊崗位操 作結果是否符合生產標準并對不合理的操作結果進行處置的操作。

3.2裝配式建筑+VR技術實踐教學體驗訓練

VR虛擬軟件系統實現課程的項目化教學、任務型教學、智能化教學、模塊化教學,從而達到一 體化教學標準,實現課堂反轉。根據建筑產業現代化裝配式建筑 流程特點,分別從構件生產、運輸和 裝配化施工流程進行設計,按照構件 廠實際生產流程與企業崗位需求,進行模塊化劃分,構件內容依據標準圖集典型構件進行設計。軟件能夠實現裝配式建筑過程的仿真模擬、動態演示、交互式操 作實訓、結果智能考核等多項功能。實現以崗位為模塊的獨立學習、訓練、考核和評價。

結語

裝配式建筑在建筑工程技術專業教育教學研究,滿足學生認知滿足學生的認知學習,直觀感受生產施工流程及預制構 件的拼裝節點,滿足基礎教 育與理論學習。滿足學院教師對教學過程、 教學課題、教學手段及關鍵 技術的研究與探討。實現學生對裝配式建筑生產施 工、安裝等關鍵技術與重點環 節的實踐操作和實訓體驗。通過改革教育教學模式,創新教學手段,能夠提升教師的教學水平,進而提升專業建設與院校發展的步伐。人才的培養為根本,院校發展為載體,促進產業的轉型升級必將推動區域經濟的快速發展。

參考文獻:

[1]齊寧.當前高校推動研究性教學存在的問題與對策[J].教育與職,2016(16) :51-53.

[2]楊文正,劉敏昆.研究生專業課程“研究性課堂”教學機制探析[J].研究生教育研究,2016 (2):53-58, 74

[3] 李濱.我國預制裝配式建筑的現狀與發展[J].中國科技信息,2014 C7):114-115

[4] 桓秀劍.裝配式混凝土結構住宅的應用研究[D],武漢:長江大學,2016

[5]周明華.土木工程結構試驗「M].福州:東南大學出版社,2002: 63-78

基金:湖北省教育廳人文社會科學研究指導性項目(課題編號:19G172)武漢市教育局課題(課題編號:2019138)