讓學習回歸大腦的社會本性

汪寅 臧寅垠

在傳統教育理念中,學習和社交似乎是矛盾對立的兩個事物。家長常常教育學齡兒童要把自己學習的時間和同伴玩耍的時段嚴格劃分開來,正所謂“學習的時候好好學習,玩耍的時候盡情玩耍”。而且,學習和社交也有嚴格的先后順序,必須“先完成作業,然后才能找同伴玩”。在我們的刻板印象中,那些沉默寡言、埋頭苦讀的學生往往會名列前茅,而忙于社交的孩子通常是不務正業的。除此之外,家長們似乎認為孩子只有在一個人、心無旁騖的情況下才會高效學習,所以常常在他們學習時貼心地關上房門,生怕自己的一舉一動影響孩子的學習效率。更有不少人篤定學習和社交是人類不同年齡階段的任務:先在校園內把知識都學好了,然后再到社會中鍛煉如何與人交往。然而,學習和社交真的是勢不兩立、水火不容的嗎?

人腦學習是一種社會行為

現代教育學認為,教育的本質是對人腦的塑造,而尊重教育規律在很大意義上就是尊重腦的工作規律。然而,目前大多數關于人腦學習的研究只是在探索單個個體學習的腦機制。比如讓個體單獨在屏幕前記憶知識,邏輯運算,之后測量并分析這些認知過程。雖然這類研究極大地幫助我們了解大腦學習的基本機制,但是這些個體獨立學習過程中的腦機制真的能全面、如實反映我們日常教學課堂中大腦工作的規律嗎?

眾所周知,人是社會性動物。而人類學習本質上也是一種社會行為。從個體技能發展上來說,許多知識和能力是在與他人互動中獲得的。例如,嬰兒通過觀察和模仿其他個體來學習語言和工具的使用;幼兒通過玩鬧嬉戲來學習如何分享以及交流溝通;青春期個體通過別人的評價來建立自我認知;成年之后,個體通過更復雜的人際交往(工作和建立親密關系)來進一步學習待人處事和社會準則,并通過聚會和社交媒體來交流生活和工作的經驗。從群體文化傳遞上來說,知識和信息的傳遞(如耕田打漁、紡織狩獵、生活習俗、醫學實踐以及文化傳承)都需要人與人之間通過口述或著書代代相傳。教授知識本質上是一種社會性言語溝通。教授者需要以別人能聽懂或讀懂的描述方式來傳授經驗,同時根據反饋來掌握聽眾和讀者的知識背景與疑惑點;而學生也需要時刻理解老師的表達內容,順著思路和意圖進行思考和提問。在現代課堂中,學習更是一種明顯的社會行為。從小學到大學,教育都以群體(班級)的形式進行,并且評估體系也都是以人與人的比較(成績排序)來實現的。

大腦的默認狀態和基本需求都是進行社會探索

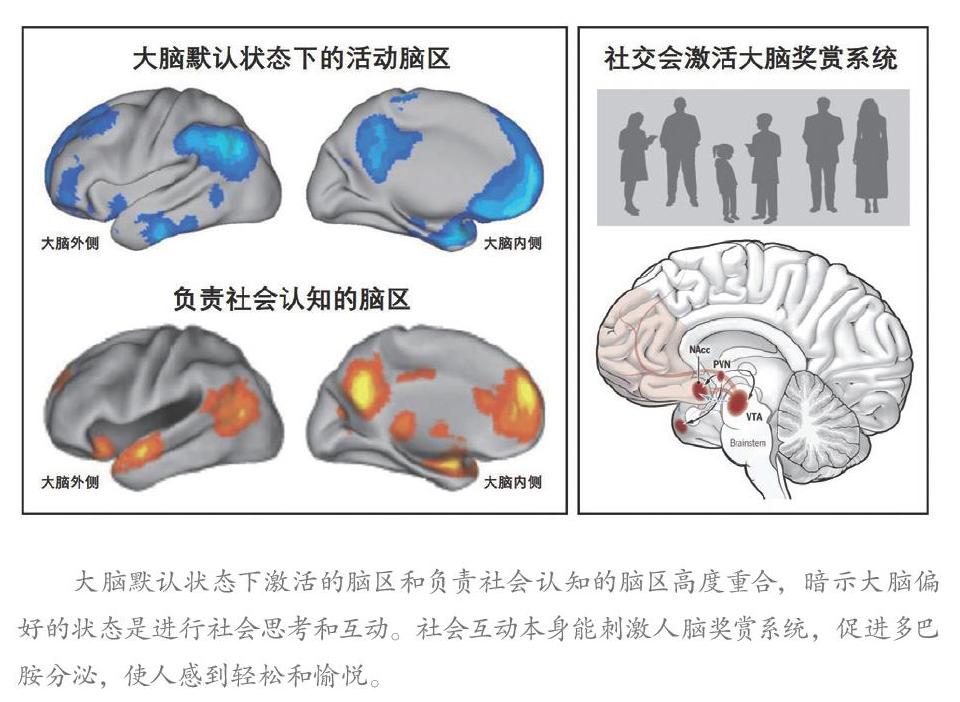

過去20年的腦科學研究揭示出一個重要的發現:大腦的默認狀態是進行社會探索(social navigation)。就像人們會習慣性把手機的默認狀態設置為靜音,我們的大腦也有它偏好的認知狀態。通過磁共振掃描放松狀態下的人腦,研究者發現大腦的默認激活模式與完成社會認知任務時的激活腦區高度重合。這些腦區負責共情、讀心、合作和互助,促進個體對他人進行感同身受并幫助自己回憶過去和計劃未來。其實大腦的這種社會性默認狀態非常容易理解。舉例來說,當我們走神(做白日夢)或者忙完手頭工作時,人們會自然而然地從事一些社會探索相關的事情,比如打開微信朋友圈瀏覽,與好友聊天分享有趣的見聞,追蹤新聞了解世界上其他人的生活,回想一下今天與領導、同事的談話,或者計劃一下這個周末與家人的游玩計劃。大腦這種偏好社會探索的屬性能幫助個體更好地了解周圍的人和事,并在腦中預備和演練可能采取的行動,促進人際更和諧地相處、更高效地交流。

腦科學研究還發現:簡單的社會接觸就能激活人腦獎賞系統。點贊朋友的分享或者自己的分享被他人點贊都能促進多巴胺大量分泌,從而引起愉悅感受。相反,社會孤立或者被同伴拋棄會引起和生理疼痛類似的大腦反應。如果讓每個人去描述其一生中最痛苦的經歷,大多數人可能都會想到社會屬性相關的痛苦,比如親人離去、戀人分手、被同學同事排擠等。“心痛”往往比生理疼痛(如斷腿、生病)更難受、更刻骨銘心。很多時候,好的社會關系(如戀愛成功、被周圍人支持、在別人困難時被需要)帶來的愉悅感遠遠大于金錢和物質所能提供的。不少研究都表明個體的社會連接能準確預測其幸福感和大腦健康程度,而世俗標榜的個人成功和富裕則不能。所以,積極參與社會互動——特別是與周圍人建立起良好的社會關系,對個體的腦健康至關重要。

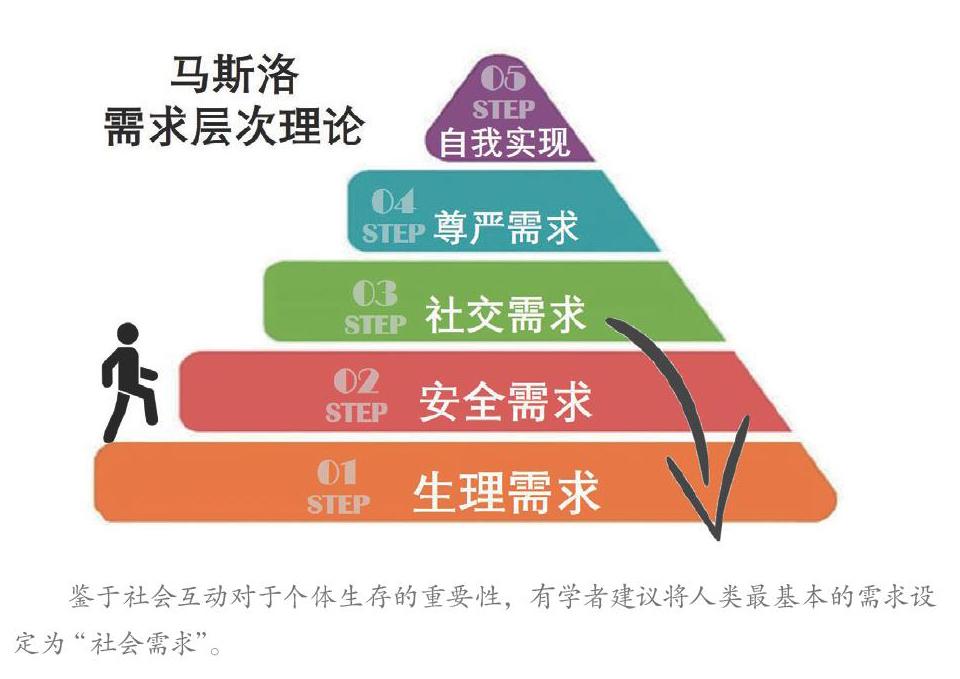

由此看來,人腦的默認狀態和健康福祉都是和個體社會化密切相關的。基于這些觀察,加州大學洛杉磯分校的神經學家馬修·李伯曼(Matthew Lieberman)建議調整經典的馬斯洛需求層次理論。他認為,人類在社會方面的需求比生理需求更為重要。人類嬰兒無法照顧自己,基本的進食、取暖、安全、技能學習都需要其他個體的協助。而且人類從出生開始就有極強的與其他個體建立社會連接的需求和沖動。即使在食物充足的情況下,短暫地與照顧者分離都會導致巨大的痛苦和傷害。因此,人類最基本的需求就是與其他個體進行社會互動。

讓課堂教育滿足大腦的社會需求

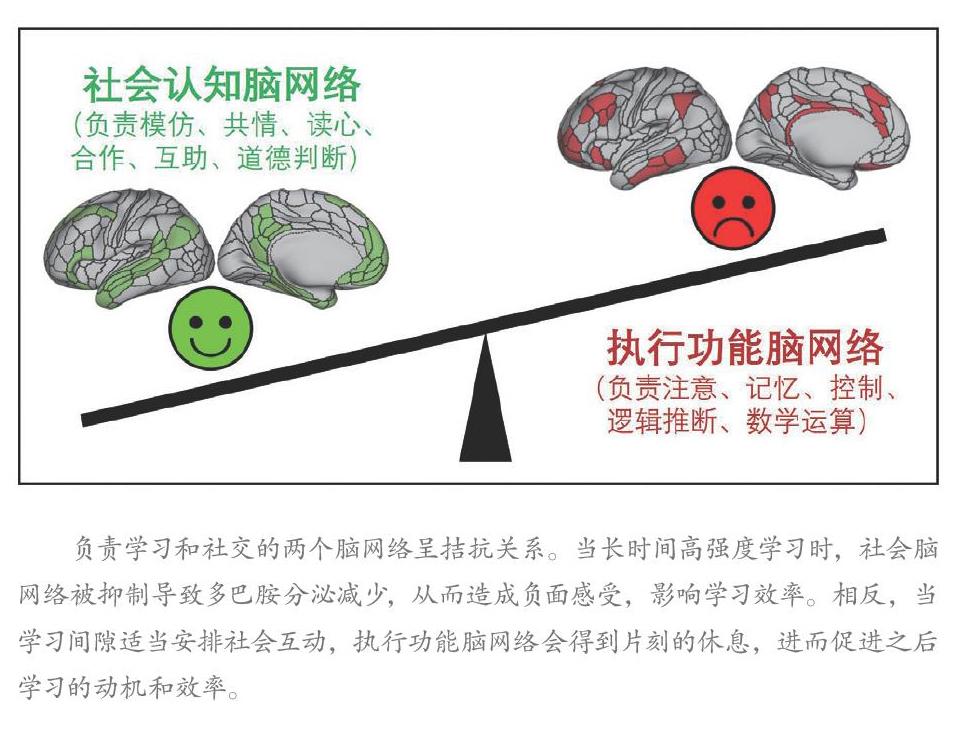

了解大腦的社會屬性能幫助我們更好地設計適合大腦學習的課堂氛圍以及學習條件。孩子的天性是與其他個體進行連接和互動,但是目前的課堂規則較嚴重地壓制了這種天性。社交似乎被當成是課堂的敵人,而熱衷于互動的孩子常常被責備在破壞學習氣氛。例如,上課交頭接耳、互傳紙條會被當作擾亂課堂秩序而受到處罰。然而,在課堂上一味強調專心聽講而不安排適時的互動放松會導致學習效率大幅下降。腦科學研究發現,負責學習的腦網絡(執行功能網絡)和負責社會互動的腦網絡(社會認知腦網絡)是呈拮抗關系的:也就是說,當其中一個網絡被激活時,另外的一個網絡將被抑制。因此,長時間高強度的學習會抑制社會腦網絡的活動,從而導致多巴胺分泌下降,愉悅感降低,造成各種心理不適和負面情緒,最終影響孩子的學習動機和效率。這就是為什么西方諺語說:只工作不玩耍,聰明孩子也變傻。相反,在課堂中適度安排短暫的社會互動會使執行功能網絡得到片刻的休息,同時互動中分泌的多巴胺也讓個體愉悅,促進之后的學習效率。因此,如果我們的課堂可以提供給孩子們互動、社交的機會,以釋放孩子與其他個體連接、互動的天性,可能反而會達到更好的課堂效果,促進知識吸收和理解。

另外,由于大腦的默認狀態是社會思考,孩子們時刻都在注意著別人的所思所想。他們希望被周圍的人接納認同,而這種需求強烈地影響個體的學習動機,以至于不少孩子寧可不認真讀書,也不愿意被別人嘲笑排擠(如被說成“書呆子”)。這就需要家長和老師共同關注孩子的社會需求是否得以滿足,而不只是以成績論英雄。

讓課堂教育利用社會大腦的優勢

最新的研究還表明:負責社會功能的腦網絡本身也有很強的記憶功能。傳統記憶理論認為大腦通過海馬體來編碼存儲知識。然而研究者近期發現,當個體將枯燥的知識社會化時(比如從社會角度來思考某種知識),大腦會開啟它獨特的社會工作記憶空間來加速我們對知識的處理和編碼。這種機制對于信息的存儲能力甚至比傳統的記憶系統更好,所以被稱為“社會編碼優勢”。

社會編碼優勢可以被廣泛地應用在教育中,比如歷史課。目前不少學校的歷史課授課形式還是以考試為主導,強調考點的記憶。然而,這種死記硬背的方式無法利用社會大腦的優勢。歷史是最富社會信息的知識。不少人喜歡通過讀小說或評書(如《三國演義》)來了解歷史,因為小說中描寫的不僅僅是歷史事件中發生了什么(比如誰贏了幾座城池,戰爭持續了多久),更大的篇幅是在描述事件為什么會發生,這當中包含了豐富的人物性格、人物關系以及心理過程。雖然教育學家強調歷史課本應當還原事實(即各種數據和史實知識點),但歷史課更重要的使命是以史為鑒,幫助我們從過去的事件中學習人物的品格、思維方式、為人處事方法以及把握事物的發展規律。即使小說內容有夸張、戲劇化的部分,但它卻很好地利用了社會編碼優勢,提高了我們對歷史人物和事件的記憶,使我們更加享受學習的過程。因此,未來的歷史課堂可以側重讓學生更多地體驗歷史事件中人物的思考、情緒和動機,這樣才能更好地發揮社會大腦的優勢。歷史課需要將枯燥的記憶內容包裝在豐富的社會背景下講述。

除了知識點的記憶,課堂在技能的指點上也應該多利用學生的社會大腦。現今的語文作文指導常常側重教授高級的段落結構、語法句式以及優美辭藻。然而,寫作的根本目的是進行思想交流,讓讀者能夠明白作者想要傳遞的信息,這就包含了許多讀心的過程。一流的作家往往能非常清楚地了解讀者在讀文章時的感受和想法,從而更好地去做鋪墊和陳述。因此,作文課也應該強調思想的傳遞,少些八股文式的技巧傳授,多一些寫作時的換位思考訓練,從而讓文章更能引起他人的共鳴和深度思考。

最后,對于一些理科科目來說,懷著社會目標去學習也能提高效率。耶魯大學社會心理學家約翰·巴奇教授(John Bargh)在20世紀80年代曾經做過一個實驗。他讓學生去學習新的知識,一組被告知學習完之后有考試,而另外一組則沒有提及考試,只是提到他們需要把所學知識教給其他人。最后兩組學生都參加了同樣的測試。結果表明,被告知需要教課的學生的測試表現遠遠好于為了考試而學習的學生。在美國,不少學校早已開展類似“學而教”的教學模式(learning-for-teaching),比如讓高年級學生輔導低年級學生的數學。他們發現,學生在社會目標下學習的積極性更高、效率更好、記憶內容持續時間更長、更扎實。究其深層原因,可能是學生為了避免在別人面前教學失敗而尷尬,使得其他個體對自己產生較低的評價,所以更努力地學習;同時,為了預備教學時可能面臨的提問,他們會更深入、更全面地理解知識點。

總結下來,目前腦科學的研究表明:第一,大腦的默認狀態和根本需求是進行社會性思考和互動;第二,抑制社會大腦的激活會減少多巴胺的分泌,反過來阻礙高效學習;第三我們的課堂不應站在孩子愛社交天性的對立面,反而應該好好利用這個特點,讓社會大腦輔助孩子高效學習。我們認為,重視人的社會需求和大腦的社會屬性能幫助個體更好地激發學習的潛能。充滿社會元素的課堂能使學生變得更聰明、學習過程更愉悅、學習效率更高。