空氣質量如何影響公眾主觀滿意度?

李雪妮 蘇楊 周紹杰

摘要 空氣污染問題長期以來備受社會各界關注,極大地影響了社會和諧,而空氣污染治理也成為考驗地方政府治理的最具顯示性的領域,是公眾對政府工作滿意度的一個重要衡量。現有研究缺乏從多個視角定量分析空氣質量對公眾滿意度的影響。本文使用2016年中國民生調查微觀數據,匹配空氣質量客觀數據,采用Ordered Probit模型實證考察了空氣質量對我國城鎮居民環境質量評價、個人生活評價、政府行政評價的影響。研究表明: ①空氣污染顯著降低了城鎮居民的環境滿意度,表明居民的主觀滿意度可以反映空氣質量的客觀情況;②空氣污染顯著降低生活滿意度,表明空氣質量是影響居民“獲得感”的重要方面;③空氣污染是影響居民對政府評價的負面因素,表明空氣質量治理作為“看得見”的治理,其治理水平極大地影響居民對于政府工作的評價;④個體針對空氣質量的主觀滿意度判斷不僅取決于短期內狀況,一段時期內的平均空氣質量對主觀滿意度的影響更強;⑤個體的各類主觀滿意度存在異質性,其中年齡、受教育水平、家庭收入水平等對滿意度指標具有顯著影響。本文的政策含義在于:其一,公眾的主觀滿意度具有信息價值,政府治理績效的客觀提升會得到公眾的積極評價,能提高公眾的福利水平和獲得感。其二,隨著互聯網的廣泛普及,公眾對于政府治理的相關信息的可獲性大大增強,公眾參與是發展治理的重要推動力量,政府應當充分重視公眾對于發展治理的主觀評價,并且通過提升客觀治理績效回應公眾關切,這不僅有利于提升政府治理效率,而且有助于打造責任型、回應型政府形象。

關鍵詞 空氣質量;生活滿意度;環境滿意度;政府滿意度;Ordered Probit模型

隨著中國特色社會主義進入新時代,高質量發展已經成為未來中國發展的主線,而經濟與生態環境的協調發展是實現高質量發展的重點之一。環境污染問題作為輿情焦點,極大地影響社會和諧。從某種意義上講,空氣污染治理是地方政府治理水平最具有顯示性的領域,也成為公眾對政府工作滿意度的一個重要衡量,可以稱之為“看得見的治理”(Visible Governance)。從治理績效來看,中國城市空氣質量得到明顯提升,但是公眾對當前空氣質量仍然不滿意。從公共政策的角度來看,居民反饋(Citizen Feedback)反映了居民對于某特定公共治理領域的滿意度,對政府制定公共政策具有重要意義。

本文利用中國民生調查數據,并匹配城市空氣質量數據,從居民主觀滿意度的視角對空氣質量變化是否影響居民對于空氣質量的滿意度、生活滿意度以及對政府工作的評價進行實證研究。本文的實證研究發現空氣質量改善對上述三者產生積極的影響。本文的主要貢獻在以下三個方面:其一,本文從多個角度評估了居民對空氣質量改變的主觀評價;其二,本文的實證結果是建立在更加精確的數據匹配的基礎上,研究結論更具有可信度;其三,本文的實證研究證實公眾的主觀滿意度具有信息價值,為政府應當充分重視公眾對于發展治理的主觀評價提供了依據。

1 文獻綜述

在公共治理領域中,Deichmann和Lall[1]認為公眾主觀滿意度是一種有效的評價公共服務提供質量的方法。James[2]發現政府的客觀治理績效會對公眾對政府的主觀評價產生積極影響,政府治理的客觀績效的提高會提升公民對政府的主觀績效評價。明承瀚等[3]的研究發現政府提供公共服務的質量會對公民滿意度產生積極的促進作用。陳剛和李樹[4]的研究發現政府質量對居民幸福感的正面效應遠遠高于經濟增長。環境質量是政府治理的重要領域,是影響個體生活滿意度的重要決定因素。Smyth等[5]、Morris[6]、Van Praag和Baarsma[7]的研究均發現環境質量對居民的生活滿意度具有重要影響。Welsch[8]利用10個歐洲國家的面板數據分析得出空氣污染會顯著降低居民生活滿意度;Levinson[9]、Ferreira等[10]分別利用美國、歐洲的數據得出空氣污染會造成居民生活滿意度下降;Rehdanz和Maddison[11]利用德國社會經濟調查數據研究發現主觀認為空氣污染嚴重的居民,其幸福感也低且對改善空氣質量的支付意愿更高;Mackerron和Mourato[12]利用倫敦地區的數據也得出類似的結論。

環境污染是中國公眾對于社會環境的主要關切點之一[13]。蘇楊和席凱悅[14]基于中國民生調查數據的研究發現,空氣質量是影響公眾對環境感知的重要因素。楊繼東、章逸然[15]利用中國社會調查(CGSS)數據發現城市空氣污染程度提高顯著降低居民個人幸福感,且對低收入、男性等群體的影響更大。儲德銀等[16]利用CGSS數據研究發現環保模范城市引起的主觀空氣污染的改善顯著提高了居民幸福感,而Zhang等[17]利用2010、2012、2014三年的CGSS數據則發現居民幸福感與近期空氣質量關系不大。Zheng等[18]利用2014年全國144個城市的用戶在微博社交媒體發布內容采用機器學習方法構建生活滿意度指數,研究發現空氣污染顯著降低居民生活滿意度。曹大宇[19]利用CGSS數據的研究發現城市空氣中二氧化氮濃度對城市居民的生活滿意度有顯著的負面影響。

空氣污染問題已經成為一個政治社會生活議題。王學義和何興邦[20]研究發現空氣污染不僅直接降低居民的生活滿意度,同時也會降低居民對政府的滿意度和信任度。王凱民和檀榕基[21]認為環境安全問題所導致的群體性事件可能更大程度降低居民對政府的信任。左翔和李明[22]的研究發現,遭受環境污染侵權會降低個體對政府權威的認可度,提高公眾對民主和司法獨立的訴求,而且這兩種政治效應隨著經濟發展程度的提高具有強化趨勢。因此,公眾環境滿意度實際上是一種潛在的民意,影響政府聲譽,而政府的聲譽無疑對于政府治理具有重要的影響。從這個意義上講,基于滿意度視角對政府公共治理行為進行研究具有政策價值。

2 計量模型與數據

2.1 計量模型

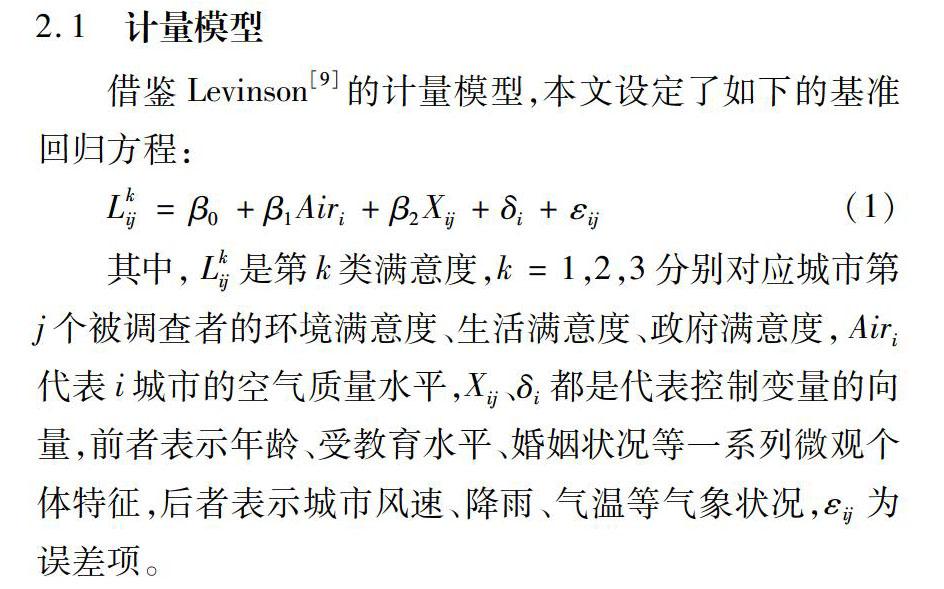

借鑒Levinson[9]的計量模型,本文設定了如下的基準回歸方程:

其中,Lkij是第k類滿意度,k=1,2,3分別對應城市第j個被調查者的環境滿意度、生活滿意度、政府滿意度,Airi代表i城市的空氣質量水平,Xij、δi都是代表控制變量的向量,前者表示年齡、受教育水平、婚姻狀況等一系列微觀個體特征,后者表示城市風速、降雨、氣溫等氣象狀況,εij為誤差項。

2.2 數據來源與指標說明

文本采用的滿意度數據來源于中國民生指數調查數據。國務院發展研究中心“中國民生指數研究”課題組自2010年起每年進行一個基于大樣本調查的民生改善評價[14]。鑒于調查具體日期的可獲得性,本文利用2016年電話調查數據進行實證研究。該調查涵蓋了全國31個省區、158個地級市的18~74歲之間城鄉居民。中國民生調查詳細記錄了被調查者的個體基本信息,包括性別、年齡、居住地、婚姻狀況、受教育水平、家庭人口數、收入狀況等。

本論文的被解釋變量和核心解釋變量如下。被解釋變量包括環境滿意度、生活滿意度和政府滿意度。在調查滿意度時,環境滿意度對應的問題是“您對居住地環境狀況的總體評價”;生活滿意度的對應的問題是“總體而言,您對自己目前生活狀況的評價”;政府滿意度對應的問題是“您對居住地政府部門服務的總體評價”。基于上述問題,受訪者者從“非常滿意”“比較滿意”“一般”“不太滿意”以及“非常不滿意”中進行選擇。

實證研究的核心解釋變量是空氣質量。我們采用空氣質量指數(Air Quality Index,以下簡稱AQI)作為衡量空氣質量的標準。本文收集了全國1 440個原環保部監測站發布的2015、2016兩年AQI歷史數據,數據頻次為小時,監測主要設置在城市地區,覆蓋366個地級市,計算得出城市日平均AQI數據。在實證研究中,其它控制變量包括一系列反映微觀個體特征的變量,包括性別、年齡、居住地、婚姻狀況、受教育水平、戶口所在地、家庭收入水平等。此外,由于氣象因素可能對空氣質量產生影響,我們從中國氣象數據網收集了292個地市級的2016年逐日地面氣象數據,包括風速、降雨、氣溫、氣壓等。

2.3 描述性統計

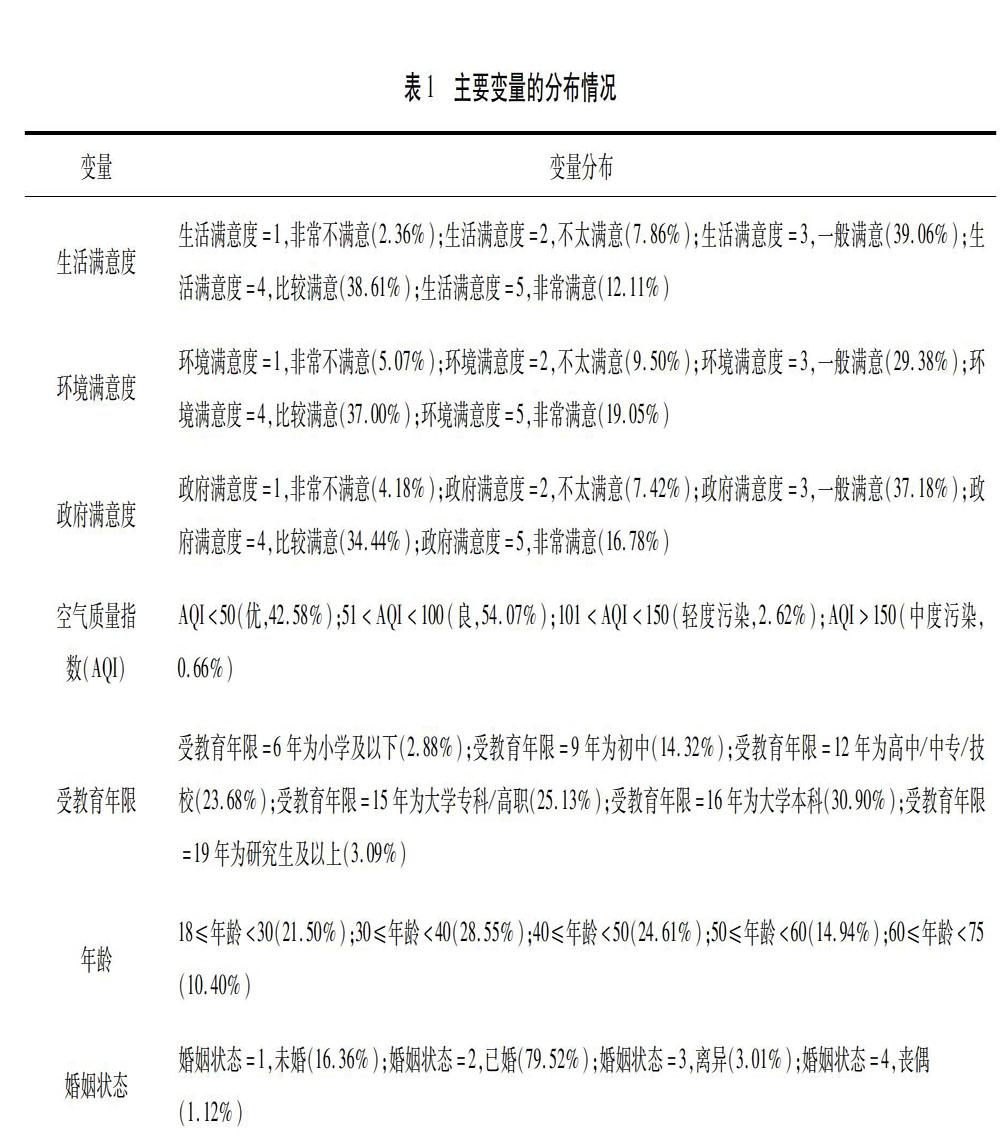

文本從微觀視角對環境滿意度、生活滿意度、政府滿意度做了實證研究。在滿意度水平賦值上,我們把“非常滿意”“比較滿意”“一般”“不太滿意”以及“非常不滿意”依次賦值為5、4、3、2、1。這種賦值方法在現有研究中較為普遍,例如,Oswald 和 Wu[23]對于美國各州的生活滿意度回歸分析中也采取了類似的方法;周紹杰等[24]在研究民生滿意度的決定因素時也采用了類似方法。

表1是主要變量的分布情況。這里需要特別指出的是空氣質量指數。由于此次調查是2016年8月下旬至9月上旬,這一期間受氣候因素影響,空氣質量相對較好,特別是對于北方地區。例如,2016年8月和9月,北京市的AQI平均值分別為94和86,而12月的AQI為168。此外,AQI月度平均值越高,AQI月內的波動范圍也越大。因此,本研究利用受訪者受訪時的AQI進行實證研究更能夠精確反映個體對空氣質量的主觀滿意度。同時我們也計算出受訪前一周、前三個月及前一年的AQI平均值以便研究長期空氣質量對公眾主觀滿意度的影響。

3 實證分析

以下分別以環境滿意度、生活滿意度、政府滿意度作為被解釋變量,分別檢驗空氣質量對這三個主觀滿意度的影響。其中,核心的解釋變量為AQI。由于主觀滿意度指標均為序數設定,計量分析可以采用有序Probit回歸模型(Ordered Probit model)。此外,還可以把受訪者的回答按照其滿意度高低賦值,把滿意度視為基數值(cardinal),采用OLS模型進行計量分析。Carbonell和 Frijters[25]發現,這兩種方法的估計是一致的。在本研究中,我們也分別采用這兩種方法進行計量分析。總體來看,兩種方法的估計結果的顯著性水平和符號方向完全一致。

3.1 空氣質量對環境滿意度的影響

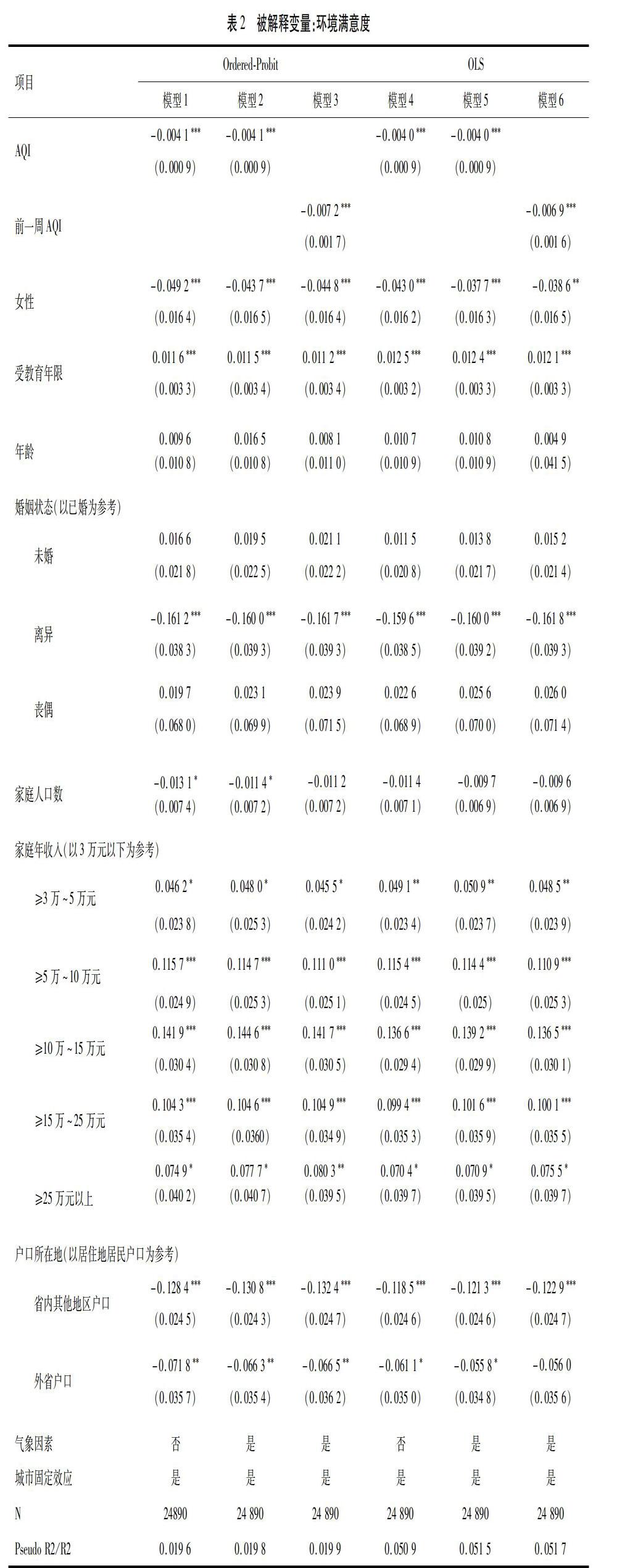

在本研究中,個體環境滿意度是個體對所居住地區整體生活環境的綜合評價,包括空氣質量、環境衛生(例如垃圾處理、污水處理等)、噪聲狀況、綠化狀況等方面,這些方面均會影響個體的環境滿意度。在本研究中,我們主要關注空氣質量狀況對環境滿意度的影響,因此其它方面的環境指標不做考慮。表2和表3分別報告了以環境滿意度作為被解釋變量的回歸結果。其中,在表2的回歸結果中,空氣質量的測度分別是調查當天的空氣質量和調查時點過去一周的平均空氣質量;在表3的回歸結果中,空氣質量的測度分別是調查時過去三個月的平均空氣質量和調查時過去一年的平均空氣質量。這樣做的目的是檢驗受訪者基于不同時間跨度的空氣質量信息是否對環境滿意度都產生影響。在模型的使用上,表2和表3中模型1~3使用Ordered-Probit模型估計,模型4~6使用OLS模型。其中,模型1和4沒有控制氣象因素,其它模型控制了氣象因素。

根據表2的回歸結果可以得出以下主要結論。首先,AQI的回歸系數來看顯著為負,表明受訪者受訪當天的空氣質量顯著地影響了受訪者的環境滿意度,AQI越高(空氣污染越嚴重),受訪者的環境滿意度越低。這一實證結果也表明,盡管媒體公布的環境事件會對公眾的環境治理評價產生影響,但是,公眾的環境質量評價反映了其切身體驗到的環境質量,是對空氣質量的有效主觀評估。

空氣質量影響環境滿意度的程度,可以由模型4或5中AQI的回歸系數和AQI的標準差進行估計。一個標準差的AQI(23.4)對環境滿意度的影響為0.096(0.0041×23.4=0.096),即如果空氣質量提高AQI的一個標準差,個體環境滿意度評價級別上升一個級別(例如,從“一般”上升到“比較滿意”,從“比較滿意”上升到“非常滿意”等)的概率為9.6%。考慮到部分重污染城市在污染嚴重月份的空氣質量波動性,空氣質量對個體環境滿意度的影響非常顯著。例如,2016年12月,北京市AQI的最小值和最大值分別為54和431,兩者之差對應的環境滿意度變化為1.5((431-54)×0.0041=1.546),相當于跨越兩個評價等級。

為了驗證實證研究的穩健性,我們在模型3和模型6使用前一周的平均AQI作為衡量空氣質量的指標。空氣質量的回歸系數依然顯著為負,表明實證結果是穩健的。由于模型3的其它控制變量與模型2的其它控制變量的回歸系數相差極小,但是模型3中空氣質量的回歸系數的絕對值顯著高于模型2的空氣質量回歸系數,這說明受訪者對于空氣質量的評價受過去一周平均的空氣質量影響程度更大。更進一步地,我們采用更長時間跨度的平均空氣質量作為解釋變量(見表4),即過去三個月和過去一年的平均空氣質量作為解釋變量。回歸結果顯示,空氣質量的回歸系數依然顯著為負。此外,從表3和表4中模型5和模型6的空氣質量的回歸系數可見,過去三個月的平均空氣質量的回歸系數最大,而過去一年的平均空氣質量的回歸系數低于過去三個月平均空氣質量的回歸系數,但是高于調查時當天和過去一周的空氣質量的回歸系數。這表明,空氣質量對于個體環境滿意度的影響不僅取決于短期的空氣質量狀況,一段時期內平均狀況更為顯著,例如三個月。

表2的回歸結果也表明,受訪者對環境滿意度評價具有個體差異。例如,女性的環境滿意度低于男性,可能的解釋是女性對環境污染更加敏感;受教育程度較高的個體的環境滿意度相對較高,可能的解釋是受教育程度較高的個體的總體居住環境相對較高;已婚的個體的環境滿意度相對較高。此外,從家庭收入水平的影響來看,相比低收入組(3萬~10萬元),中等收入組(10萬~25萬元)回歸系數顯著增加,而高收入組(25萬元以上)系數增幅低于中等收入組。低收入組家庭往往居住地環境條件更差,其次中高收入組家庭的空氣凈化器、防霾口罩等家用環保產品購買投入更多因而受到的空氣污染影響得到一定程度削弱。從戶口所在地來看,本省外市、外省戶口的人群環境滿意度更低,這可能是因為這類群體的居住環境相對較差。

3.2 空氣質量對生活滿意度的影響

生活滿意度是指個體基于自己選擇的參照標準對自身的生活狀況和生活質量所做出的總體評價[37]。表4和表5的實證結果報告了空氣質量對生活滿意度的影響。除了被解釋變量以外,各個回歸模型的設定分別與表2和表3一致。根據回歸結果,可以得出如下主要結論。首先,受訪時的空氣質量對受訪者的生活滿意度具有顯著的影響。從影響程度來看(以模型5為例),一個標準差的AQI(23.4)對生活滿意度的影響為0.023(0.0009×23.4=0.021),即如果空氣質量提高AQI的一個標準差,個體生活滿意度評價級別上升一個級別的概率為2.1%。如果用受訪前一周的平均AQI作為解釋變量(模型3),雖然回歸系數依然為負,但是回歸系數不顯著。同時,利用更長時間跨度內的平均空氣質量做空氣質量的衡量指標(見表5),空氣質量仍然顯著影響個體的主觀滿意度。從影響程度來看,過去三個月的平均空氣質量對于個體生活滿意度的影響程度更高。進一步地,如果以北京市2016年12月的AQI的最大值和最小值估計空氣質量對生活滿意度的影響,其影響程度為0.37(0.0010×(431-54)=0.37),表明其影響對生活滿意度評價相鄰等級變化的概率為37%。

從其它控制變量的回歸系數來看,表4的回歸結果與生活滿意度或生活滿意度相關研究的結論一致。例如,女性的生活滿意度較男性高;高學歷個體的生活滿意度高于低學歷個體;已婚個體的生活滿意度高于未婚、離異、喪偶人群。從家庭收入組來看,與周紹杰等[24]估計結果一致。從低收入組(3萬~10萬元)到中等收入組(10萬~25萬元)回歸系數顯著增加,而高收入組(25萬元以上)系數增幅則不大。這表明家庭總收入對居民生活滿意度有正向影響,但其邊際影響趨向于下降。從戶口所在地看,相比戶口在本市人群,本省外市、外省人群的生活滿意度更低,可能的解釋是這類群體的居住情況以及享受居住地的公共服務處于相對劣勢。

3.3 空氣質量對政府滿意度的影響

表6和表7報告了以政府滿意度作為被解釋變量的回歸結果,分別對應不同時間跨度的空氣質量水平。除了被解釋變量以外,各個回歸模型的設定分別與表2和3一致。根據回歸結果,我們可以得出如下主要結論。首先,空氣質量對公眾政府滿意度具有顯著的影響,空氣污染程度越高公眾對政府的滿意度越低。這一結果表明,政府的環境治理績效會顯著提高公眾對政府的滿意度。此外,模型3的空氣質量用過去一周AQI的平均值替代,其回歸系數顯著高于模型1和模型2。從定量的影響來看,基于上述方法估計,一個標準差的AQI(23.4)對政府滿意度的影響為0.035(0.001 5×23.4=0.035),即如果空氣質量提高AQI的一個標準差,個體政府滿意度評價級別上升一個級別的概率為3.5%。進一步地,如果以北京市2016年12月的AQI的最大值和最小值估計空氣質量對政府滿意度的影響,其影響程度為0.64(0.0015×(431-54)=0.64),表明其影響對生活滿意度評價相鄰等級變化的概率為64%。利用更長時間跨度的平均空氣質量作為解釋變量(見表7),回歸結果同樣顯示空氣質量顯著地影響個體對政府滿意度評價。其中,在定量的影響上,過去三個月的平均空氣質量對政府滿意度的影響程度更高,高于調查時當天以及調查時過去一周平均空氣質量的影響,但是低于過去一年的平均空氣質量的影響。因此,可以認為空氣質量對于公眾的政府滿意度影響是顯著的,而且在一定時期內存在持久性。

從其它控制變量的回歸系數來看,個體對政府滿意度的評價與個體特征有關。實證結果具有如下發現。女性的政府滿意度高于男性,可能的解釋是男性更關注政府行為,也對政府的治理行為有更高的期望。從受教育年限來看,受教育程度高的人群對政府滿意度相對較高,一個可能的解釋是高學歷個體對政府領導人和公共政策等政治知識相對較高,而政治知識與政府滿意度則呈正相關[26]。年齡與政府滿意度存在“U”型,即隨著年齡增長城鎮居民的政府滿意率先下降,在中年以后再上升,可能的解釋時年輕人和老年人是政府服務的“優待”主體,相比承擔的社會責任,社會獲得感更強,因而對政府滿意度更高。從家庭收入組來看,家庭年收入低于25萬元的家庭,收入越高的人群政府滿意度越高,而超過25萬元時政府滿意度略有下降但系數并不顯著。低收入組家庭由于面臨物質上的緊缺社會剝奪感更強,所以隨著家庭收入的提高這種剝奪感會被減弱因而對政府滿意度會提高,而高收入家庭不再滿足于基本的物質需求,對政治生活參與的需求提高進而滿意度降低。從戶口所在地來看,本市戶口人群的政府滿意度更高,戶口在外地的個體的政府滿意度較低,可能的原因是這類群體與居住地政府打交道面臨更高的成本。

4 結論與政策啟示

環境治理是典型的“看得見”的治理領域。本文利用中國民生調查微觀數據分析了空氣質量對環境滿意度、生活滿意度和政府滿意度的影響。本文的主要發現如下:①空氣污染顯著降低了城鎮居民的環境滿意度,這表明居民的主觀滿意度可以反映空氣質量的客觀情況;②空氣污染顯著降低生活滿意度,這表明空氣質量是影響居民“獲得感”的重要方面;③空氣污染是影響居民對政府評價的負面因素,這表明空氣質量治理作為“看得見”的治理,其治理水平極大地影響居民對于政府工作的評價;④個體針對空氣質量的主觀滿意度不僅取決于短期內狀況,一段時期內的平均空氣質量對主觀滿意度的影響更強。

本研究具有如下的政策啟示。其一,空氣質量是重要的民生領域,已經成為影響人民群眾獲得感的重要因素,各級地方政府應當把改善空氣質量作為優先的發展領域,提升居民的環境滿意度和生活滿意度。其二,公眾的主觀滿意度具有信息價值,政府治理績效的客觀改善會得到公眾的積極評價。政府應當充分重視公眾對于發展治理的主觀評價,并且通過提升客觀治理績效回應公眾關切,這不僅有助于提升政府治理效率,而且有利于打造責任型、回應型政府形象。

(編輯:劉呈慶)

參考文獻

[1]DEICHMANN U,LALL S V. Citizen feedback and delivery of urban services[J]. World development, 2007, 35(4):649-662.

[2]JAMES O. Evaluating the expectations disconfirmation and expectations anchoring approaches to citizen satisfaction with local public services[J]. Journal of public administration research and theory, 2007, 19(1):107-123.

[3]明承瀚, 徐曉林, 陳濤. 公共服務中心服務質量與公民滿意度:公民參與的調節作用[J]. 南京社會科學, 2016(12):77-83.

[4]陳剛, 李樹. 政府如何能夠讓人幸福?——政府質量影響居民幸福感的實證研究[J]. 管理世界, 2012(8):55-67.

[5]SMYTH R, NIELSEN I, ZHAI Q, et al. A study of the impact of environmental surroundings on personal well-being in urban China using a multi-item well-being indicator[J]. Population and environment, 2011, 32(4):353-375.

[6]MORRIS N. Health, Well-being and open space[J]. Edinburgh: Edinburgh College of Art and Heriot-Watt University, 2003.

[7]VAN PRAAG B, BAARSMA B E. Using happiness surveys to value intangibles: the case of airport noise[J]. The economic journal, 2005, 115(500):224-246.

[8]WELSCH H. Environment and happiness: valuation of air pollution using life satisfaction data[J]. Ecological economics, 2006, 58(4):801-813.

[9]LEVINSON A. Valuing public goods using happiness data: the case of air quality[J]. Journal of public economics, 2012, 96(9):869-880.

[10]FERREIRA S , AKAY A , BRERETON F, et al. Life satisfaction and air quality in Europe[J]. Ecological economics, 2013, 88:1-10.

[11]REHDANZ K,MADDISON D. Local environmental quality and life-satisfaction in Germany[J]. Ecological economics, 2008, 64(4):787-797.

[12]MACKERRON G, MOURATO S. Life satisfaction and air quality in London[J]. Ecological economics, 2009, 68(5):1441-1453.

[13]國務院發展研究中心“中國民生調查”課題組, 張軍擴, 葉興慶,等. 中國民生調查2018綜合研究報告——新時代的民生保障[J]. 管理世界, 2018, 34(11):7-17.

[14]蘇楊, 席凱悅. 環境質量與公眾認知比較:自民生指數觀察[J]. 改革, 2014(9):95-104.

[15]楊繼東, 章逸然. 空氣污染的定價:基于幸福感數據的分析[J]. 世界經濟, 2014(12):162-188.

[16]儲德銀, 何鵬飛, 梁若冰. 主觀空氣污染與居民幸福感——基于斷點回歸設計下的微觀數據驗證[J]. 經濟學動態, 2017(2):90-103.

[17]ZHANG X, ZHANG X, CHEN X. Happiness in the air: how does a dirty sky affect mental health and subjective well-being?[J]. Journal of environmental economics and management, 2017, 85(85):81-94.

[18]ZHENG S, WANG J, SUN C, et al. Air pollution lowers Chinese urbanites expressed happiness on social media[J]. Nature human behaviour, 2019, 3(3): 237-243.

[19]曹大宇. 環境質量與居民生活滿意度的實證分析[J]. 統計與決策, 2011(21):84-87.

[20]王學義, 何興邦.空氣污染對城市居民政府信任影響機制的研究[J].中國人口科學,2017(4):99-110,130.

[21]王凱民, 檀榕基. 環境安全感、政府信任與風險治理——從“鄰避效應”的角度分析[J]. 行政與法, 2014(2):10-15.

[22]左翔, 李明. 環境污染與居民政治態度[J]. 經濟學(季刊), 2016, 15(4):1409-1438.

[23]OSWALD A J, WU S . Objective confirmation of subjective measures of human well-being: evidence from the U.S.A.[J]. Science, 2010, 327(5965):576-579.

[24]周紹杰, 王洪川, 蘇楊. 中國人如何能有更高水平的幸福感——基于中國民生指數調查[J]. 管理世界, 2015(6):8-21.

[25]CARBONEL F A, FRIJTERS P. How lmportant is methodology for the estimates of the determinants of happiness?[J]. Economic Journal, 2004, 114(497):641-659.

[26]SAICH T. 對政府績效的滿意度:中國農村和城市的民意調查[J]. 公共管理評論, 2006(2):1-19.