從“平衡術”到“他者”之思:列維-斯特勞斯的民族志書寫

劉超

主持人語:本期本欄目推出的3篇論文主題分別聚焦于文本分析、海島人類學、國內民族醫學的文獻及走向梳理。幾位作者都是研究生,他們執著于研究,也敢于探索。3篇論文各有新意。列維-斯特勞斯名聲如雷貫耳,但對他的文本的仔細分析在國內學界十分少見;而關于國內民族醫學的研究,過往的文獻經常過于形而下,學理性不足,本欄目推出的這篇文章比較全面地做了梳理,同時也有理論探討以及對該領域的前景和走向所作的前瞻;海島人類學也是近些年來有些討論的課題,但是值得關注的是,作為一個范疇,海島人類學如何定義,究竟所有在海島上所作的民族志都可稱為海島人類學,還是應改該有特定的內涵與外延?相信作者會給我們答復。——范 可

摘 要:回到民族志文本本身是認識列維-斯特勞斯結構人類學的關鍵。在他看來,野蠻人有自己獨特的“平衡術”。野蠻人對社會均衡追求的獨特方式,不同于現代文明社會運用科學思維維護社會穩定平衡的路徑——恒長性替換變動性,他們用來自心靈深處的感知維續著野性思維的運作,而科學與野性兩種思維深處接續的正是列維-斯特勞斯結構主義的深層邏輯。兩種思維無先后順序,而是并行于現實時空;無孰優孰劣,而應彌合。在這彌合背后映射的則是人類學研究取向的亟待轉換與“他者”之思。

關鍵詞:“平衡術”;野性思維;現代科學思維;結構主義;“他者”

中圖分類號:C95 - 0文獻標識碼:A文章編號:1674 - 621X(2020)04 - 0055 - 08

結構主義被譽為20世紀唯一的原創性社會科學范式[1]。創始人列維-斯特勞斯(Claude Levi - Strauss)將索緒爾(Ferdinand de Saussure)的普通語言學與布拉格音位學派的思想融入人類學、社會學領域內部,形成了一場“哥白尼—伽利略式革命”。結構人類學認為,獲取的田野材料不應簡單堆積和描繪,理論的構建亦不應憑空建造如空中樓閣,從田野到理論的過程需要深度挖掘、理論思考,從無序到有序,從復雜到簡單,從淺層到深層,逐步認識潛藏于內的結構性內涵。因此,人類學認識的關鍵不再是浮于表面的社會關系或實體本身,而是寓居其下,難以認識的深層模式,也可以說,是一種心智結構。這種對人類普同心性的追求,成為列氏一生充滿創造力的源泉。

但是,當前有關列維-斯特勞斯思想的探討卻有著重思想而輕文本的傾向,往往懸浮于思想的云端展開哲學的探討或者美學的比較,而忽略了列氏早期民族志文本的解讀。盡管結構人類學有著多學科交叉的背景,但人類學本身作為一種立基于田野資料之上的學科,對某一思想的全面認識需要從具體的民族志文本出發,進入情境與過程之中,進而才能理解人類學家系統化與普同性思想的構建。因此,從淺層到深層,從田野到理論的過程,不僅是結構人類學建構的關鍵,同樣也是我們認識完整的列氏思想的關鍵。基于此,本文將通過對列維-斯特勞斯早期的民族志文本《憂郁的熱帶》進行解讀,結合其后語言學方法的運用與人類心智結構的探討,來看列氏早期田野文本同中后期結構人類學思想的連貫性與一致性,以及列氏思想線索背后映射的人類學發展方向。

一、心靈的幻夢:野蠻人的“平衡術”

“一個社會的幻覺,一個社會熱烈貪心地要找一種象征的手法來表達出那個社會可能或可以擁有的制度,但是因其利益和迷信的阻礙而無法擁有”[2]238。

(一)均衡而非對稱的迷人臉畫

身居巴西內陸的印第安人部族卡都衛歐族(Caduveo)1中的姆巴雅人(Mbaya)2,他們喜愛在臉部和身體上作畫,奇特的圖案遍布于面部,像是某種語言,又類似于某種符號。他們的構圖技巧高超,畫的時候可從某一角落開始,自然的結束,從不修改,構圖均衡卻不對稱。自稱“智力是新石器時代的”列維-斯特勞斯于20世紀三四十年代深入巴西內陸高原和雨林地區對原始印第安部族展開田野調查,已然支離破碎的巴西原始部族,印第安人難覓蹤跡。列氏想盡辦法收集原始土著的資料,其中就包括姆巴雅人的“臉畫”,他讓她們(主要是女性)畫在白紙上。卡都衛歐族婦女不會因為面對一片白紙而不知從何畫起,這表示她們的藝術并不需要依附于人臉的輪廓上面[2]215 - 238。神秘的臉畫吸引著外來者做出多樣的解釋,卻又難以達致真實,因為卡都衛歐族人也無法解釋為何她們喜愛如此裝束——均衡卻非對稱的花樣線條繪于面部。

在列氏看來,這是野蠻人追求制度均衡的外在表征,是一種心靈的幻夢。對有著世襲階級劃分的姆巴雅人而言,社會內部高度隔離。頂端為貴族,包含傳統世襲的大貴族與個別的新貴;之后為武士,需要進行加入儀式;最底層為查馬可可人奴隸或者其他多種來源的農奴。階級之間難以進行通婚,高層的姆巴雅人最怕同地位較低的人通婚。因此,種姓階級的高度隔離及嚴格的內婚習俗,加上整個社會階層高低劃分愈來愈細,要找到符合集體生活的種種需要的結婚對象一定是愈來愈困難[2]216 - 218。所以社會內部難以團結,難以進行婚姻結合的姆巴雅人進行征戰的原因之一即搶奪他族的嬰孩進行撫養以延續后代。

姆巴雅人繪于面部的“臉畫”。這種奇特的線條與均衡的樣式極其接近我們現代社會的撲克牌。對于一張牌而言,它必須是兩個對立的伙伴之間可用做對話或對決之用的事物;它還必須是和其他的牌之間有關系,成為一副牌中的一張[2]233。模式同一的臉畫同樣如此,每一幅臉畫同眾多臉畫處于一種均衡而非對稱的狀態,它們使用了一種斜向軸上面取得對稱的構圖法(見圖1),這樣,母版近似的斜向軸臉畫之間就取得了一種統一的均衡狀態,一種凸顯于姆巴雅人統一整體的均衡狀態;斜向軸卻非垂直或平行軸的繪制卻又顯現了群體之間雖均衡,個體角色卻非完全對稱,即個體角色與身份并非完全一致。

此處,我們可聯系到姆巴雅人的階層劃分,強烈的階層劃分之下所構建而成的層內內婚制對姆巴雅社會是一種分明的區隔,一種團結的喪失,群體非均衡到只能搶奪他族的孩童來延續種族的制度。而黃金時代姆巴雅人完善的社會制度,群體的團結,種族的繁興,依舊是一直停留于姆巴雅人心靈深處自在運作的意指邏輯,它們脫離于先前的外在社會結構而自在形成并運作于姆巴雅人心智結構的深處。面對當前姆巴雅社會的矛盾,卻因階層利益和神話迷信的阻礙而無法實現姆巴雅社會的復興,先前黃金時代的意指結構如同流動的幻夢,只能通過迷人的臉畫來表征社會的均衡。她們化妝的圖案是描繪一個無法達成的黃金時代的象形文字圖案,她們用化妝來贊頌那個黃金時代,因為她們沒有其他符號系統足以負起表達的任務,這個黃金時代的秘密在她們赤裸其身的時候即表露無遺[2]238。

這種黃金時代的象形文字圖案,本身均衡卻非對稱的構圖可能仿效了黃金時代存留的某種結構,比如村落的布局,甚或是某種他們見到的殖民者的器具,這些殘留并形塑于他們心靈深處的意指結構在矛盾的此刻裸露無遺,成為一種外顯的符號,符號的外顯又成為姆巴雅人黃金時代心智結構同現時社會制度斷裂之間一種新的意指結構的“安慰劑”,是一種均衡或者平衡的達成,更是野蠻人聯結自然秩序的平衡法則。

(二)隨自然律動的城鎮與建筑

這些平衡法則的運行在某些城鎮的誕生中同樣能夠看到。本來空無的空間一天一天地具備城鎮的架構;像胚胎細胞的分裂一樣,這些地方在轉變過程之中漸漸形成各種專業化的群體,各有自己的功能[2]142 - 143。但一個城鎮的進展我們不能僅僅看到人類主導的秩序,更應看到隱藏其間的神秘所推動的一種平衡的運作。像是人類不自覺的跟隨宇宙的律動,相信同太陽一起行進的方向是好的,表示一種運轉的秩序,逆之行進是不好的,表示混亂的誕生,故城鎮的發展在很多時候出現了向西發展,東邊出現衰敗的現象。同樣,我們認為南方是溫熱的,北方是寒冷的;我們向南開窗,我們追隨一種來自自然的律動;我們每個人都在自由地做著同樣的事,卻未發現我們為何如此,同樣未發現那最初的動因已然使得這種共同的態度在熔爐中慢慢沉淀,成為我們共同追尋卻未發現的神秘秩序。像使城鎮由東往西成長,貧富差距沿著東西這根軸兩極化[2]144。這樣一種自然均衡的落成,在列維-斯特勞斯看來野蠻人是擅長于此并實踐于此的,他認為,他們常常能不費吹灰之力,即達到心理的平衡。像是我們上面論述的姆巴雅人的臉畫,即通過一種作用于自然人體之上的均衡符號,表征著來自黃金時代的某種“物”,即自然的秩序,黃金時代雖已成為記憶中的殘留,但依舊通過表露的臉畫穩定著現實社會的矛盾。同樣,在緬甸邊境的庫基人(Kuki)1中也可以看到此種野蠻人的“平衡術”,他們的建筑與其說是建成的,不如說是編成的、織成的;它們沒有建筑的壓迫感,只有同庫基人融為一體的融合感;它們在配合著庫基人的生活,不同于我們的某些建筑,卻是壓制著我們的生存與行動。列維-斯特勞斯這樣形容庫基人的建筑物:“整個聚落是一項巨型的裝飾品,保有活生生的內臟或枝葉所具有的一些性質,這些特質在那些建筑者維持建筑計劃的精細要求的原則下,很有技巧地保存了下來。” [2]260

(三)母系社會的男人會所

野蠻人的“平衡術”不單單運用于均衡某種社會裂隙,運用于房屋的建筑,采集與捕獵,抑或某個少女青春期的過渡。它是一種集合的存在,它體現于一個野蠻氏族的社會結構,更體現于原始土著個體從生到死所經歷的、成長的、實踐的諸種活動之中。

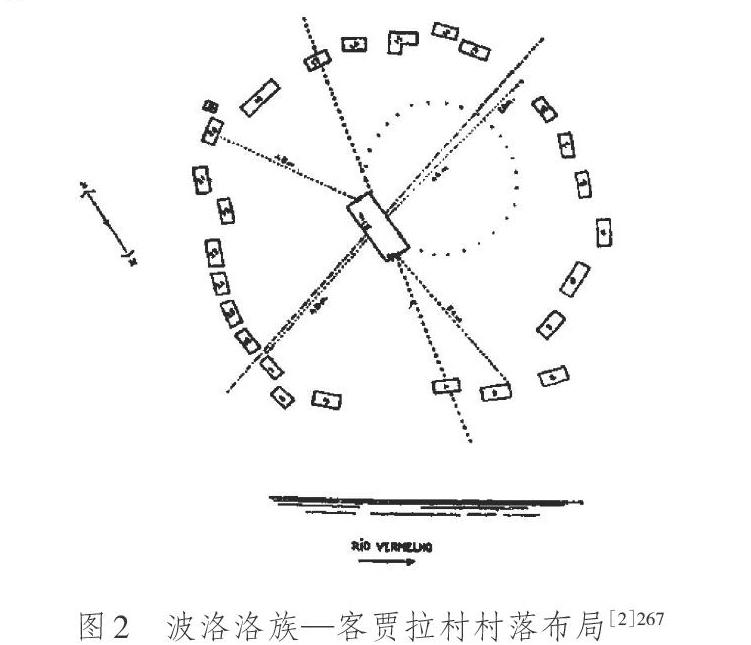

南美波洛洛族(Bororo)2,同樣是印第安人部族之一。波洛洛的村落看起來像牛車車輛,輪緣是家庭房屋,輪輻是小路,輪殼則是男人會所[2]265。其中土著文化存在較好的客賈拉村(Kejara),圓形村落接近維美尓侯河(Vermelho),沿河流由東往西方向按圓形村落內部直徑將村落劃分為兩個半族,北半族稱為卻拉(Cera),南半族稱為圖加壘(Tugaré),波洛洛族為母系社會(見圖2)。

兩個半族的形成也相應地建構了婚姻制度,作為母系社會,同母親同屬一個半族男性必須同另一半族的女性結婚。我們可以看到,這樣一個村落的半族劃分是一種非穩定均衡結構,社會只通過婚姻融合是難以讓男性土著達致心理平衡的,因為婚姻角色中,男性是離家到對方半族居住的一個。所以,波洛洛族社會在兩個半族劃分的直徑軸的居中位置,同樣也是兩個半族區域的居中位置設立男人會所,兩個半族的男性成員都可以自由進入,處于青春期的男性要在男人會所過夜,一個男性土著甚至一天中很多時間都在此處。更可得見,一個男性土著追憶青春歲月,抑或想重溫在母親家中的時光,抑或在妻子家中不順心了,男人會所都是一個處于中間平衡位置的好去處,讓區分卻又融合的兩個半族之間形成一種自然的平衡架構。居中的位置讓男性在其中裝飾自己、做他們自身感興趣的事物的同時,一個女孩要自愿地走進男人會所一次,向她未來的丈夫求婚。

二、野蠻與文明:“平衡術”之思維結構

野蠻人的“平衡術”讓其處于均衡穩定狀態,不管是心靈幻夢中賦予軀體的迷人符號,還是自然中人—物融合的房屋架構,抑或社會結構及個體活動的綜合運作,“平衡術”在野蠻人的生活世界中延續并且展開。

(一)文明社會的“平衡術”

對于文明社會而言,社會平衡的獲取同野蠻社會是相異的。我們可以對列維-斯特勞斯的民族志文本進一步分析。列氏于1934 - 1937年于圣保羅大學教授社會學。對于圣保羅大學的建立,他如此看待:“有權勢的寡頭覺得有必要培養一個公民的、俗世的公民意見,來制衡教會與軍隊的傳統影響力以及個人的政治統治。他們才決定要使文化能為更廣大的群眾所享有,因此創建了圣保羅大學。”[2]117之后,在列氏辭掉圣保羅大學教職后,提前一人返回巴西進行田野調查的路途中,在橫越大西洋的輪船上,有一行前往巴拉圭的法國軍隊,他們把甲板變成練兵場,卻完全不在乎船上的其他乘客,船上的人員都坐立不安。而部隊主管本人與太太卻極為有禮,替別人考慮,但“事實上他們也只是毫無權力而又視界清明的旁觀者。他們兩人的言語思想與軍隊的言行形成異常強烈的對比”[2]29 - 30。以上兩個田野片段的敘述我們可以看作是列氏所處的文明社會追求均衡狀態的例證,兩個事件雖發生于不同境況,但都表現出文明社會對平衡的追求并不類似于野蠻人是一種“自生”的過程,而是一種不同利益相互牽制狀態下的“人造”過程;不是一種自然視閾下的融通過程,而是不同社會機制運作的替補過程。

而且,列維-斯特勞斯論述了自己從哲學改到人類學的緣由,并談了自己對哲學——這一集中體現文明社會思想的學科的看法,他認為:“哲學方法不但是一把萬能鑰匙;它還使人相信,只要做些細微的調整,思想上一切豐富的可能性都可以全部簡單化為一個幾乎不變的模式。” [2]50列氏認為對于哲學而言,追求智識平衡是如此簡單,卻留下了枯燥化的傾向。現代文明社會的概念知識不同于野蠻氏族對自然的感知,野蠻人熟悉所處區域中的每一種植物,熟悉它們的枝枝葉葉,甚至它們殘渣的用途,對于動物的每一塊毛皮、血肉的最好用途它們同樣知曉。文明社會追求智識平衡主要在于一種同一性、概念化、準確化、科學化傾向;而野蠻社會追求的智識平衡更多地體現于一種感知性、符號化、變動性的傾向。

所以,我們通過民族志文本的簡單分析,就可發現文明社會與野蠻社會對平衡追求的不同,野蠻社會對于“平衡術”的把握更多的是從變動性中追求恒長性;文明社會對于“平衡術”的把握更多的是用恒長性替換了變動性。不管對于野蠻社會還是文明社會而言,平衡性對于人類社會來說都是一種永恒的追求,平衡性的消失必然會造成極大的震動,在列維-斯特勞斯記述中,“在以前成為西斯班尼歐拉,即今日的海地與圣多明各(多米尼加),當地原住民在1492年的總數在10萬人左右,1個世紀以后,人口銳減到只剩200人,有些人死于天花及其他身體疾病,但更多人的死因是他們對歐洲文明的恐懼與厭惡” [2]80。一種文明對另一種完全封閉文明的入侵在很多時候是讓對方平衡狀態瓦解的最好辦法,其能快速的讓一種文明感受震驚,相應的就是多種平衡狀態的紊亂與社會結構的斷裂,伴隨個體產生的則是嚴重的疾病與死亡。

那么,造成文明社會與野蠻社會“平衡狀態”差異的原因是什么呢?野蠻人是如何掌握“平衡術”且熟練運用的呢?

(二)兩種思維的運作

在列維-斯特勞斯看來,文明社會與野蠻社會之間存在巨大斷層的原因在于兩種不同思維的運作。文明社會占主導地位的是現代科學思維,野蠻社會占主導地位的為野性的思維,也可以說是一種感性的思維或藝術的思維。我們不應把這兩種異樣的思維對立起來,“應把它們比作獲取知識的兩種平行的方式,它們在理論的和實用的結果上完全不同”[3]。這樣兩種平行的思維方式并非獨立存在于文明社會或者野蠻社會,而是交叉存在于兩種類型的社會中。在列氏看來,兩種思維無孰優孰劣,野性思維與現代科學式思維相比一點都不差,并且野蠻社會并非不存在抽象語言,只不過與現代文明社會有所相異而已。我們可以摘取人類學家康克林(Conklin, H.C.)1針對土著居民所記錄的某日田野筆記的一部分[4],將可以彰顯野性思維的內容繪制成圖表進行說明(見表1)。

當日田野活動是康克林跟隨原始土著人去臨近地區交換檳榔調料,在來往的路途上與當地植物有關的一系列行為。從表中可以看出,對于原始土著人而言,自然植物同他們的生活息息相關,他們生活就是建立于外在自然基礎之上。原始土著人生活于一定的小環境之內,對周圍環境中存在的自然景象熟悉熟知,深知其中每種植物的各個組成部分,每種植物的特征、功效、用途,他們對每種植物的了解甚至精細到每片葉子和根莖。這些對外在世界的認識逐步形成了系統發展起來的知識。正像斯派克(Speck, F.G.)1所指出的那樣,東北部印第安人創立了一門地道的爬蟲學,其中每一爬蟲屬都有各種不同的名稱,各個種和變種也都有其他的名稱[5]。

野性的思維就如同表中康克林所記錄的“小草——誘捕野豬”“蘇方樹樹皮——防止水蛭”“白薯藤蔓——檳榔胡椒”之間的聯系,它們從無秩序到有秩序,從斷裂到連接,從分離到聚合。本存于自然界中的真實通過原始人對外在探索與追求的感知獲得了一種外顯的系統化模式,這種多重的系統化模式成為一個封閉的系統,成為一種脫離于“物”的符號,即脫離所指的能指,成為一種潛藏于野蠻人心智內部自在運行的結構,它來源于自然,是一種自然的秩序。故列維-斯特勞斯言之:“動物界和植物界并不是因為它們確實存在而得到利用的,而是因為它們可以提供一種思維模式。”[6]所以在野性思維運作下,野蠻人的“平衡術”追隨自然,追隨太陽的東升西落,追隨某種動物的核心品質成為自己的圖騰,追隨棕櫚樹葉的形狀編制出多樣的扇子,追隨“黃金時代”的某種格局成為心中幻夢的均衡力量。

對于現代科學思維而言,文明社會追求的不是一種外在的自然秩序,而是現代系統性科學知識的結構,它不同于野性思維中能指與所指無法完全脫離、詞與物處于疊合的狀態;現代科學概念完全脫離于具體的所指,自在的交叉、結合、運行于當下時空之中。換句話說,“能指”從詞的順序出發構造事物的順序[7]。舉例而言,像現今高校內教授的橋梁建造技術,從初始的選址、設計、建造等每一步都是科學知識的運作,甚至連其中員工的聘任、預算、團隊的合作在今天的文明社會都成為一套概念性的技術,成為徹徹底底脫離具體之物的能指。同時,這些概念性的知識讓文明社會追求平衡的路途也更為先進與快速。但是,我們不可否認的是,在某些特定的時空場域內它也成為一種窒息性的結構運作,如福柯(Michel Foucault)對知識的考古,權力、話語對身體造成的微觀權力運作,壓制了個體的自由,權力譜系的不斷增強又讓人類難以逃脫[8]。文明社會的人類再也不用像野蠻人那般用巫術的力量祈求部落的安定,只能用造雨的飛機讓干旱多時的莊稼獲取生長的水源。

三、結構主義:意指邏輯的誕生

在列維-斯特勞斯看來,野性思維與現代科學思維的內部都是結構的運作。列氏如此描述同音位學代表人物雅克布森的關系:“那個時候,我只是一個樸素的結構主義者。我正在搞結構主義,但對其一無所知。雅克布森向我展示了包含著一種學說的著作,這種學說已經融入語言學中,而我卻從來沒有研究過它。對于我來說,這是一次啟蒙。”[9]63作為法國結構主義者,列維-斯特勞斯的思想深受索緒爾的普通語言學以及布拉格音位學派的影響,也可以說,結構主義思想的誕生,重要的理論淵源即來自索緒爾在語言學上的發展及創新。

索緒爾語言學的基本思想涉及能指與所指之間的關系。能指是外在表征的語言符號,它外在表現為字體的字形、說話的音響程度等,所指為語言所反映的事物的概念,具有指涉的涵義[10]。在列維-斯特勞斯、雅克·拉康(Jacques Lacan)等結構主義者看來,能指表達了所指,成為符號外在于所指,能指相對于所指具有優先性。比如我們上面所談到的康克林田野筆記圖表中的不同植物,它們成為野蠻人交流互動的一種意指指稱的時候就已經成為一種能指,脫離了它固定的植物形象,野蠻人可能用某種標記或者說話的音調來表示它們,它們在心智內部成為獨立運作的符號,在交流時具體的存在物可能并不在眼前,但能指擁有自己的運作邏輯,運作的過程并不因具體指涉物消失而消失。故此,正如雅克·拉康所談,能指與所指之間構成連續的“符指鏈”,所指在位居其上的能指的變動下快速地移動。

參考文獻:

[1]? 莊孔韶.人類學概論[M].北京:中國人民大學出版社,2006:70.

[2]? 列維-斯特勞斯.憂郁的熱帶[M].王志明,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2000.

[3]? 列維-斯特勞斯.野性的思維[M].李幼蒸,譯.北京:商務印書館,1997:18.

[4] Conklin, H.C.. The Relation of the Hanunóo to the Plant World[A] //列維-斯特勞斯.野性的思維.李幼蒸,譯.北京:商務印書館,1997:10 - 11.

[5] Speck, Frank G. Reptile Lore of the Northern Indians[J]. Journal of American Folklore, 1923(36):273 - 280.

[6]? 列維-斯特勞斯.圖騰制度[M].渠敬東,譯.北京:商務印書館,2012:16.

[7]? 尚杰.從結構主義到后結構主義(上)[J].世界哲學,2004(3):48 - 60.

[8]? Foucault, Michel. Discipline and Punish——the Birth of the Prison[M]. Translated by Alan Sheridan. PenguinGroup, 1991:354.

[9]? 多斯,弗朗索瓦.結構主義史[M].季廣茂,譯.北京:金城出版社,2011.

[10]德·索緒爾.普通語言學教程[M].高名凱,譯.北京:商務印書館,2017:102.

[11]福原泰平.拉康——鏡像階段[M].王小峰、李濯凡,譯.石家莊:河北教育出版社,2001:40 - 62.

[12]列維-斯特勞斯.結構人類學(1)[M].張祖建,譯.北京:中國人民大學出版社,2009:31.

[13]薩特爾.辯證理性批判(第一分冊:方法問題)[M].徐懋庸,譯.北京:商務印書館,1963:2.

[14]費孝通.江村經濟——中國農民的生活[M].戴可景,譯.北京:商務印書館,2002:311.

[責任編輯:王 健]

From “Balancing Act” to Thinking about “the Other”:

The Ethnographic Expression of Levi-Strauss

LIU Chao

(Graduate School, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 102488, China)

Abstract:? Returning to the ethnographic text itself is the key to understanding the structural anthropology of Levi - Strauss. In Levi - Strausss view, the barbarian has own unique “balancing act”. The unique way in which barbarians pursue social equilibrium is different from the path that modern civilized society uses scientific thinking to maintain social stability and balance - substituting constancy for variability, which they use the perception from the depths of the soul to sustain the operation of savage thinking, and the deep connection of the two thinkings of science and savage is the deep logic of Levi - Strauss structuralism. The two kinds of thinking have no order, but parallel in real time and space; no good or bad, but should be bridged. What this bridging reflects is the thinking about “the other” and the urgent conversion of the anthropological research orientation.

Key words: “balancing act”; Levi - Strauss; ethnography; savage thinking; modern scientific thinking; structuralism