生前預囑和病情告知對癌癥患者心理的影響*

孫澤遠 代雨岑 萬方芳 王洋洋 高琳娜 李 靜 陳慧平

隨著我國平均壽命的延長,惡性腫瘤的發病率迅速攀升[1]。其不僅給患者本人帶來了巨大的痛苦[2],還為其家庭及國家醫保體系帶來了沉重的負擔[3]。因此,尋找全面、有效的治療模式迫在眉睫。在藥物、手術等治療手段飛速發展的同時,研究者們發現癌癥患者的焦慮、抑郁和心理痛苦等不良心理狀態對于其康復有著重要的意義[4-5]。其中,心理痛苦為近年來的新興概念,美國國立綜合癌癥網(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)將其定義為:“各類原因引起的不愉快的情緒體驗,包括心理(認知、行為、情感)、精神和社會的體驗”[6]。

在臨床工作中,醫務人員發現對于病情告知、生前預囑等倫理因素的決策與應對常常十分棘手。病情告知是指醫護人員完整地告知患者本人有關疾病的診斷、治療手段、可能的預后等內容。我國雖有法律明確規定患者享有知情權,但對于癌癥患者(尤其是初診即為晚期或預后不良的患者),目前廣泛采用的告知模式是由醫生將真實病情告知家屬,之后由家屬選擇告知患者的方式,而家屬通常會選擇隱瞞真實病情[7]。生前預囑(living will)是患者對終末階段醫療手段的預先安排,它貫穿于生命的全過程,患者可以在生命的任何階段(包括健康狀態、疾病狀態和生命終末期)通過簽署生前預囑表達本人意愿,說明在不可治愈的傷病末期或臨終時使用或不使用包括心肺復蘇、呼吸機等一系列生命支持系統的治療[8]。在癌癥患者群體中,生前預囑常常被視為不必要甚至會消極影響患者心態的行為,生前預囑已在許多國家和地區被相應法律承認并得到履行,但我國相關工作的開展尚處于萌芽階段。

目前針對病情告知及生前預囑的研究主要著眼于醫護人員對此類因素的態度[9-10],尚無研究能夠明確體現此類因素對于癌癥患者心理狀態的影響,臨床實踐中此類問題的解決主要依賴醫護人員及家屬的固有印象[11]。因此,本研究立足于我國的文化背景及醫療環境,初步探究病情告知與生前預囑兩個倫理因素與癌癥患者心理狀態的關系,也將嘗試探尋癌癥患者心理狀態的其他影響因素。本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會審查。

1 對象與方法

1.1 研究對象

樣本來源于2019年3月至9月在四川大學華西醫院腫瘤中心住院治療的腫瘤患者。納入標準:經病理檢驗確診的腫瘤患者(不受腫瘤類型限制)。排除標準:(1)患者或(和)其代理人不愿接受調查;(2)患者有既往精神類疾病史,腦器質性疾病史及相關遺傳史;(3)在過去3個月內曾進行任何形式的心理干預;(4)處于神志不清、言語表達不準確等無法完成調查的生理和精神狀態。

1.2 研究方法

1.3 研究工具

1.3.1 心理評估量表

本研究采用焦慮自評量表(self-rating anxiety scale,SAS)、患者健康問卷-9(patient health questionnaire 9,PHQ-9)及心理痛苦溫度計(distress thermometer,DT)評估研究對象的心理狀態。DT是NCCN推薦的用于快速測量心理痛苦度的標準化量表,其基本內容是從0(無痛苦)到10(極度痛苦)的單一條目量表。有研究證明本量表可準確評估患者心理困境并指導臨床及時進行心理干預[13]。雖然其引入中國時間尚短,但有充分證據證明適用于中國癌癥患者[14]。

1.3.2 自制一般情況問卷及家屬問卷

本研究采用自制問卷記錄患者的生理學信息及社會學信息。問卷包含患者所患腫瘤所屬系統、病理分期、年齡、性別、軀體痛苦評分[患者入院時由護理團隊使用數字評價量表(numerical rating scale,NRS)進行評估,0分定義為無疼痛,10分定義為疼痛難忍]、受教育程度等內容。在病情告知方面,問卷將部分隱瞞患者病情(如隱瞞病理分期、可能的預后等)定義為不完全告知,反之則為完全告知;生前預囑方面則將患者本人表達過對疾病末期的診療手段(如是否采用呼吸機等生命支持手段)的意見定義為有生前預囑,反之定義為無生前預囑。

1.4 數據錄入與分析

根據電子病歷系統資料以及自制問卷,并結合SAS、PHQ-9、DT的評分結果,采用SPSS 21.0分析軟件對數據進行獨立樣本t檢驗以及以腫瘤患者焦慮、抑郁、心理痛苦為因變量,進行二分類Logistic逐步回歸(向后LR)。將SAS評分≥60分定義為“焦慮”存在[15],將PHQ-9評分≥5分定義為“抑郁”存在,將DT評分≥5分定義為“心理痛苦”存在[16]。由于在危險因素較少時宜納入全部變量,采用逐步回歸方法,進行多因素Logistic 回歸分析,自動篩選有意義的變量,不隨意舍棄單因素分析無統計意義的自變量[17],故分別以抑郁、焦慮、心理痛苦為因變量,以所有相關因素作為自變量,進行逐步(向后LR)二分類Logistic回歸分析,以雙側P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 腫瘤患者的一般情況

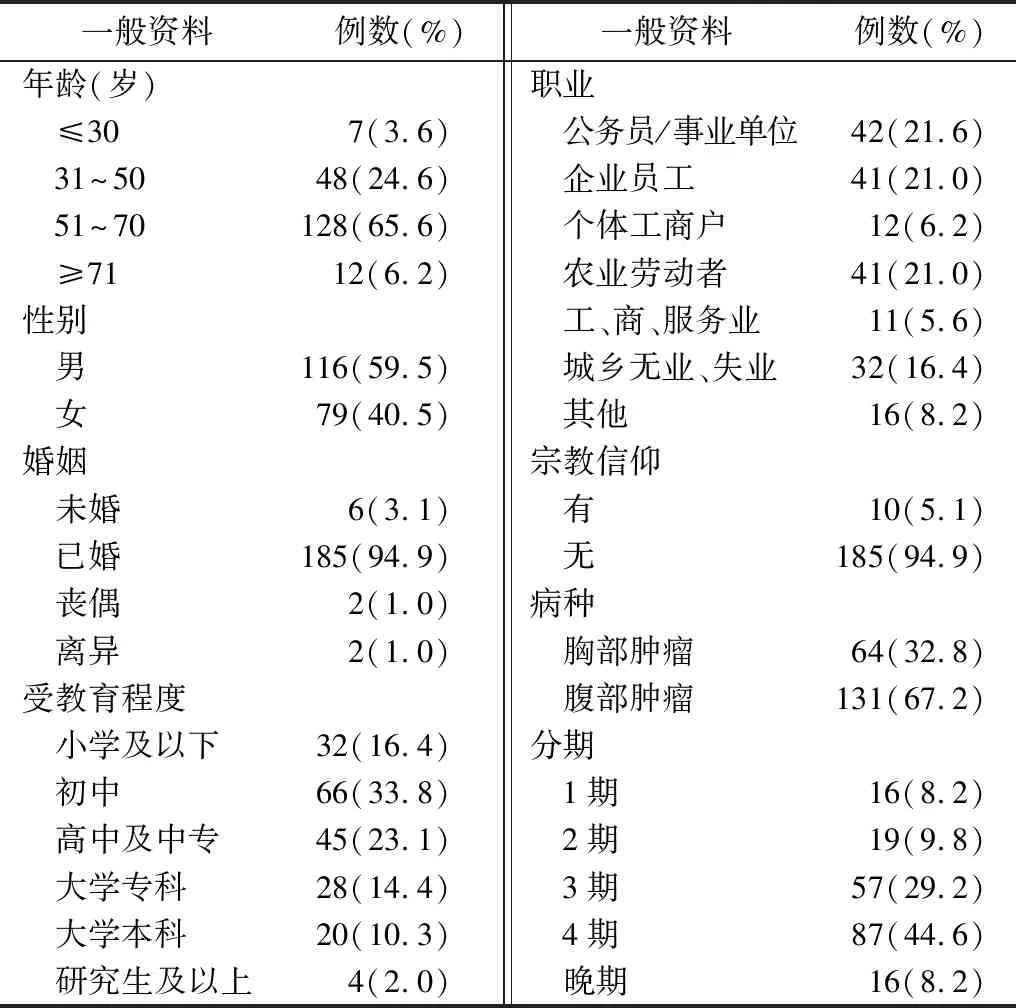

研究最終納入195例患者,男性116例,女性79例,平均年齡(55.29±11.74)歲, NRS均分(0.30±0.88)。其一般情況見表1,包括社會人口學特征及臨床相關信息。其中,不完全告知組男性21例,女性15例,平均年齡(54.61±15.65)歲;完全告知組男性95例,女性64例,平均年齡(55.45±10.72)歲;有生前預囑組男性8例,女性11例,平均年齡(55.58±14.24)歲;無生前預囑組男性108例,女性68例,平均年齡(55.26±11.49)歲。見表1。

表1 腫瘤患者一般情況

2.2 腫瘤患者的心理情況

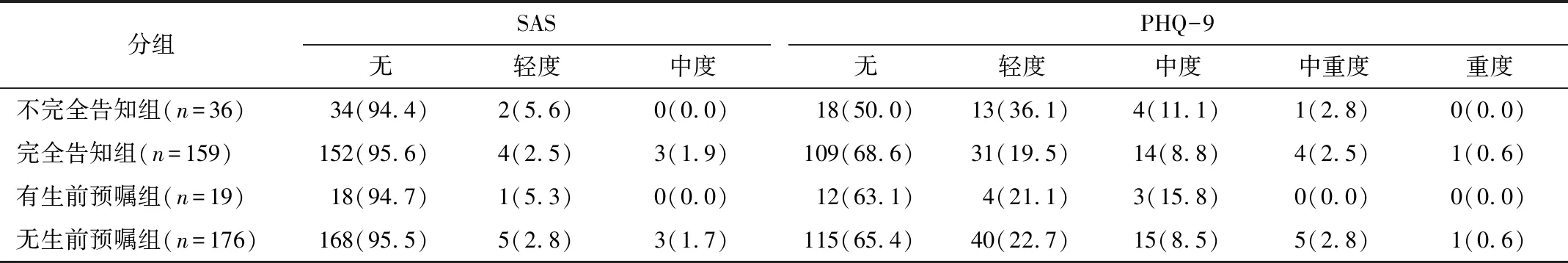

195例腫瘤患者存在不同程度的抑郁和焦慮表現,具體情況見表2,其中,不完全告知組36例,有2例(5.6%)患者有輕度焦慮;有18例患者有抑郁情緒,輕、中、中重度抑郁分別為13例(36.1%)、4例(11.1%)、1例(2.8%)。完全告知組159例,有7例患者有焦慮情緒,輕、中度焦慮分別為4例(2.5%)、3例(1.9%)例;有50例患者有抑郁情緒,輕、中、中重、重度抑郁分別為31例(19.5%)、14例(8.8%)、4例(2.5%)、1例(0.6%)。有生前預囑組19例,有輕度焦慮1例(5.3%);有7例患者有抑郁情緒,輕、中度抑郁分別為4例(21.1%)、 3例(15.8%)。無生前預囑組176例,有8例患者有焦慮情緒,輕、中度焦慮分別為5例(2.8%)、3例(1.7%);有61例患者有抑郁情緒,輕、中、中重、重度抑郁分別為40例(22.7%)、15例(8.5%)、5例(2.8%)、1例(0.6%)。

表2 腫瘤患者焦慮與抑郁情況[n(%)]

患者分別按是否有病情告知及生前預囑分組的各量表得分情況見表3、表4。獨立樣本t檢驗結果顯示完全告知病情組與不完全告知病情組各量表之間的差異無統計學意義(P>0.05),不完全告知組評分與完全告知組患者焦慮水平、抑郁水平、心理痛苦度無明顯差異;有生前預囑組與無生前預囑組各量表之間的差異無統計學意義(P>0.05)。

表3 病情告知對心理的影響分)

表4 生前預囑對心理的影響分)

2.3 對于影響患者心理因素的Logistic回歸研究

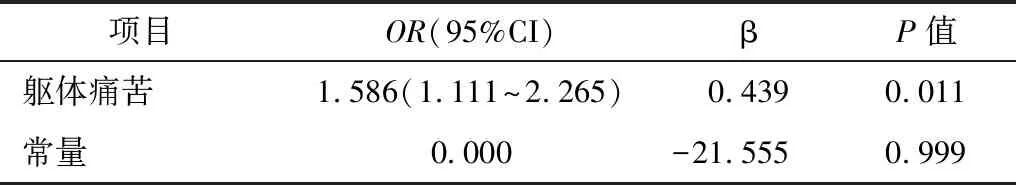

以焦慮為因變量的Logistic回歸未得到有統計學差異的因素,見表5。以抑郁為因變量的回歸顯示:性別、病情告知情況、軀體痛苦評分具有統計學差異,為腫瘤患者抑郁的影響因素。女性患者抑郁陽性率高于男性的患者(OR=1.957,95%CI=1.050~3.646);被不完全告知病情的患者抑郁陽性率高于被完全告知病情的患者(OR=2.157,95%CI=1.011~4.601);軀體痛苦評分與抑郁呈正相關(OR=1.598,95%CI=1.112~2.296),見表6。以心理痛苦為因變量的Logistic回歸結果顯示:軀體痛苦評分具有統計學差異,軀體痛苦評分與心理痛苦呈正相關(OR=1.586,95%CI=1.111~2.265),見表7。

表5 影響腫瘤患者焦慮的多因素回歸分析

表6 影響腫瘤患者抑郁的多因素回歸分析

表7 影響腫瘤患者心理痛苦的多因素回歸分析

3 討論

本次研究發現生前預囑對于腫瘤患者的心理狀態沒有明顯影響;完全的病情告知對患者有一定積極影響,是抑郁的保護因素;腫瘤患者軀體痛苦與抑郁及心理痛苦呈正相關,基本符合試驗預期。與國外的一些結果相比,Marron等[18]在患癌兒童人群中進行隊列研究發現其預后與是否知情無關,而Kissane等[12,19]在婦科癌癥高危人群長期隨訪得出的結論則相反(患者知情程度與患者抑郁、焦慮和心理痛苦程度均呈負相關);與中國有相似東方文化的韓國[11]、日本[20]進行的研究與本次研究得出的結論相似。筆者認為被完全告知病情的患者更了解自身身體狀況,進而對心理狀況進行調整,這可能是相較于不完全清楚病情患者更少發生抑郁情況的原因之一,值得在后續研究中繼續探討其中關系。

雖然國外對于生前預囑和病情告知的作用沒有定論,但許多學者都認為不同國家、不同文化下各種人群對于癌癥這種重大疾病以及作為一種臨床結局的“死亡”的認識和態度不同,各國法律對于知情權的規定和衛生人員對于知情同意的執行程度不同,這些因素都影響了病情告知和生前預囑為代表的倫理因素對于癌癥患者心理狀態的作用[21]。目前我國居民對于告知癌癥患者真實病情依然有較大的抵觸情緒,已有研究發現我國有告知患者本人病情則患者必然接受不了從而崩潰的刻板印象[22],所以在癌癥患者中進行橫斷面研究難以進行知情與非知情比例合適的配對t檢驗。生前預囑作為一種2010年引入我國的緩和醫療形式,傳播范圍較局限,本次調查中患者幾乎不了解生前預囑,也符合在各地小范圍的調查結果[23]。此外,影響本次研究結果的原因還有對于“心理問題”的回避,或可理解為大眾對于心理疾病的“病恥感”[24],也可能使本研究中調查得到的抑郁、焦慮以及心理痛苦的評分偏低。

3.1 影響患者心理的多種因素

很多研究都發現不同性別的患者面對不同癌癥的應對方式和心理狀態迥然[25-26],與本研究得出的結論相同。男性相比于女性更愿意展示自己“堅強”的一面,故在未診斷癌癥時更多采取掩飾和回避的態度,但一旦確診則更多采取積極應對的態度,有利于減輕心理壓力,益于癌癥的治療;而女性更多采取相對消極的態度,尤其是在與其外觀形象相關的乳腺癌患者和與其生殖功能相關的婦科腫瘤患者群體,這與這些患者群體中焦慮、抑郁陽性率較高不無關系。

本次研究發現多種因素(病種、教育程度、年齡等)都會影響患者心理狀態,但它們并不能成為抑郁或焦慮的獨立危險因素。患者情緒的變化還與軀體疼痛有關,腫瘤并發的軀體疼痛是持續多變的,并很可能會對患者的心理狀況產生影響,加重其心理痛苦或誘發焦慮或抑郁。有研究表明患者得知自己患有絕癥后心態有規律的變化[27]:庫伯勒-羅絲模型(Kübler-Ross model)描述了包括震驚期、否認期、抑郁期、反對獨立期(又譯作“討價還價期”和“討論期”)和適應期的5個獨立階段。而本次研究作為橫斷面研究,將調查時間的患者心理狀態作為一個動態變化指標的唯一取值確實存在偏差。

3.2 病情告知和生前預囑的臨床應用

本文結果為腫瘤患者的病情告知提供了一定的思路,總體上應遵循“結合實際、因人而異、方式恰當”的原則。首先就告知時機而言,患者和家屬存在分歧,多數患者希望能夠盡早得知真實病情,而多數家屬則出于對患者的擔憂和保護心理傾向于晚告知[28]。由于本文發現完全告知病情是患者抑郁的保護因素,故建議在充分考慮患者實際情況如心理承受能力、病情嚴重程度等基礎上,盡早告知病情。其次就病情告知的程度而言,主要存在完全告知和不完全告知之分,后者又可分為存在部分隱瞞或存在部分欺騙兩種情況。盡管1993年世界衛生組織提出的癌癥告知的策略中就曾明文規定不能欺騙患者,但在我國此類現象仍較為常見[29]。建議可采用循序漸進,充分鋪墊的方式逐步告知患者真實病情,這既是對患者知情權的尊重也考慮到患者的承受力。最后就告知技巧而言,告知前可采用量表對患者的心理狀態和情緒狀況等進行評估[30],若評估結果較好,則綜合考慮時機和程度告知病情發展情況;告知時應注意語言的技巧,采用患者相對更容易接受的方式,爭取做到既真實又委婉。此外,在臨床的告知工作中應當注意到的是生前預囑作為一個與生命質量下降、意識喪失和生命終末階段相關的行為,應當在患者基本健康或與病情告知間隔較長而患者情緒基本穩定的時候進行,以免造成誤會并為臨床工作者和患者家庭帶來不必要的麻煩。

3.3 優勢和不足

國內的腫瘤心理學總體落后于世界前沿水平,目前的研究也大多還側重于對國外量表的引進測試[31]、對癌癥患者進行輔助性心理干預[32],對于癌癥患者心理痛苦的研究很少。本次研究面向癌癥患者這一特殊群體,且將國內幾乎沒有在臨床層面研究的倫理因素作為研究自變量的在國內當屬首次。為了使對患者心理狀態的測量更加準確,本次研究在預試驗時嘗試過包括癥狀自評量表、抑郁自評量表等多種心理學量表,研究人員在預試驗過程中發現其他量表存在包括篇幅過長,不適合一般情況較差的癌癥患者作答;問卷對答卷人理解能力要求過高,無法保證量表的完成度等缺陷。而本試驗采用的SAS、PHQ-9和DT這三種量表在統一培訓的研究人員操作下,可以在15分鐘~20分鐘內完成對1名癌癥患者的調查。

本次研究也有一些不足之處。首先作為一個全國大學生創新訓練計劃的國家級項目,本次研究的經費、研究時限、研究人員數量有限,只能進行小規模的橫斷面研究,樣本量較小,可能無法代表腫瘤中心患者的總體情況。危重或病情波動的患者難以對本研究應答,故本研究可能有一定的應答偏倚。此外,研究人員還與四川大學華西第四醫院姑息醫學科病房進行了合作,對在該病房住院治療的特殊患者群體開展類似研究,以期在緩和醫療的普及和我國腫瘤心理學發展上做出貢獻,改善我國癌癥患者的心理狀態,使其獲得更好的生存狀態和治療效果。