手術刀與十字架:晚清來華醫務傳教士身份解析*——以倫敦會醫務傳教士韓雅各為例

袁 媛 李成林

醫務傳教是晚清來華傳教士們傳教的重要手段之一,主要是通過開辦診所、醫院來救治病人,獲取中國人信任,從而實現傳教的目的。郭士立(Charles Gutzlaff)是第一個提出以醫務活動作為傳教手段之設想的新教傳教士。此后,伯駕(Peter Parker)等人陸續來到中國,他們開辦診所,醫治病人,并以此開啟了新教傳教士在中國醫務傳教的序幕[1]。1836年10月,郭雷樞、伯駕、禆治文聯名發表倡議書,他們提到:“在改變中國落后的社會和思想時,會產生巨大的沖突,為此我們將會使用任何武器。作為喚醒沉睡中國的一個重要方式,我們有什么理由不將醫學放在重要位置,不將它作為傳播上帝福音的希望呢?在中國疾病無所不在,人們深受其害……這似乎是唯一可行的方式,能夠讓我們進入中國傳播福音。令人厭惡的疾病,遍布在中國大地的每一個角落,人們發出迫切的呼救,我們聽到了這種聲音,希望并且能夠治愈各種疾病。誰也不能否認這是一種慈善事業,這也是我們的使命所在。”[2]在他們的倡議下,中國醫務傳道會(Medical Missionary Society in China)于1838年在廣州正式成立。這其實也標志著醫務傳教的方法正式得到了認可和推廣。

隨著醫務傳教活動的開展,合信(Benjamin Hobson)、嘉約翰(John Glasgow Kerr)、雒魏林(William Lockhart)等人紛紛來到中國進行醫務傳教活動。他們來到中國之時,都具有傳教士與醫生的雙重身份,既要負責醫治病人,又要負責傳播福音。一手拿著手術刀,一手拿著十字架,究竟孰輕孰重?實際上,從很早時候開始,這個問題就已經是醫務傳教士們所面臨的困擾之一。

本文將以1860年來華傳教的醫務傳教士韓雅各(Jams Henderson)為例,探討晚清時期來華的醫務傳教士的雙重身份的問題。

1 韓雅各其人

1829年,韓雅各出生于英國蘇格蘭北部阿伯丁郡(Aberdeenshire)一個偏遠的城鎮亨特利(Huntley)。他的童年很不幸,父親在他年幼時患病去世,后來母親也由于膿血癥去世。這使得韓雅各對疾病的痛苦印象深刻,這也成為后來他選擇學醫的原因之一。由于家境貧寒,童年的韓雅各接受教育不多,主要是宗教教育,他的母親經常教韓雅各姐弟幾個讀圣經的故事,他的外祖父也經常給他讀所羅門的歷史,在幼小的韓雅各心中埋下了宗教的種子。

母親去世以后,韓雅各開始四處打工做雜活謀生。后來他遇見一位職業是醫生的雇主,這是韓雅各人生的第一次轉折點,“教區學校的校長教給我寫字和算數,有很多新書可以讀,這個世界和我之前想象的大不相同”[3]18。除了學習新知識以外,韓雅各也開始參加布道活動,他甚至給自己制定了宗教行為準則十六條,“讓我早早起床,對上帝的仁慈表示莊嚴的感謝,把我奉獻給他,祈求他在這一天的工作中給予我幫助和祝福”“我所作的一切事,目的都是榮耀我的神,為上帝的事業興旺和我的靈魂得救”[3]25-26。

1849年,20歲的韓雅各在好心人的幫助下開始學習拉丁語、希臘語和數學,希望能考入大學。1855年~1858年,韓雅各就讀于愛丁堡大學醫學院(Royal College of Physicians of Edinburgh,RCPE),在校期間他刻苦學習,成績優異,“我進步得很快,位于學生的前10%”“當圣誕節、寒暑假其他同學游玩這座城市的時候,我每天都在醫院、圖書館和解剖室,到這個暑假結束,我已經連續學習了九個月。”[3]57-58周圍的人對他評價極高,“作為一個學生,他遵守規矩、守時、用功、認真、熱情、勤勞并且善待窮人,能認清楚自己。”[3]62

1856年12月18日,韓雅各參加了愛丁堡醫務傳教士協會(Edinburgh Medical Missionary Society)的一次會議,下定決心希望成為一名醫務傳教士[3]59-60。畢業后,韓雅各回到阿伯丁群萊尼(Rhynie)實習,期間有朋友給韓雅各介紹了一份年薪高達700磅的工作,但他拒絕了。過了不久,他向倫敦會(London Missionary Society)申請赴華傳教,經過委員會面試考核后,他正式成為了一名倫敦會醫務傳教士并兼任倫敦會董事(Director)[3]62-63。

在出發去中國之前,韓雅各在埃塞克斯群(Essex)的沃爾瑟姆斯托(Walthamstow)接受了為期6個月的系統的神學培訓,學習內容包括希臘文《圣經》、基督教通史和一些神學著作。在此期間,他還在圣安德魯斯大學(St.Andrews)獲得了醫學博士(Medical Doctor)學位[3]69。

1859年10月22日,韓雅各同其他五位傳教士及其家屬,從英國乘船出發,前往中國。由于遭遇一場大風暴,半月后一行人經歷千難萬險后返回了英國,幾天后再次出發,并于1860年3月23日到達上海。韓雅各隨即掌管了仁濟醫院(Shanghai Hospital)。

2 稱職的醫生

韓雅各到達上海之時,距1843年來華的雒魏林在上海成立仁濟醫院已經14年了[4]。1857年雒魏林返回英國,遂將醫院交給合信管理。合信掌管醫院不到一年時間,就因健康惡化不得不回國治病。1858年醫院交給了倫敦會的牧師顧惠廉(W.H.Collins)。兩年之后韓雅各來華,馬上接手了仁濟醫院的工作[5]。

韓雅各到醫院之后,每天從下午一點鐘開始看病,首先是十個婦女,每個人都單獨看診;然后以同樣的方式接納十個男人。這樣輪換,直到全部看完為止。任何需要外科手術的病例都要留到醫生看診結束后再處理[3]80。這一方式在韓雅各擔任院長期間一直延續。1862年仁濟醫院重建,韓雅各回英國度假之后再次回到上海,新的醫院“做了許多細微的改進,例如提高地板,用木頭而不是磚頭鋪在大廳地面上,用玻璃代替牡蠣殼窗。此外,醫生的家離醫院很近,這非常方便,因為無論白天還是晚上,他都需要隨時出診……在6個病房內,30名室內患者及其隨從可輕松入住。這里有一個女病房,一個給家仆,一個給士兵,一個給乞丐,還有兩個給其他病人……藥房在大廳的東端,這個大廳非常舒適,將容納大約300名門診病人。手術室在大廳的西端,有些手術則在大廳的中心進行”[3]135。

由于病人人數眾多,韓雅各非常忙碌。他在1861年4月4日的日記中寫道:“很多人仍然涌向我的醫院。在查看記錄時,我發現上個月我為3 512人開了處方。”[3]86在1861年醫院的年報中他也提到“自去年4月以來,共有169名患者在醫院的病房接受治療,已為1.6萬多人開出處方,總看診人數大大超過2萬”[3]81。后來,新的醫院建成之后,最多的時候每天的就診人數甚至達到了300多,“每天檢查一至三百名患者,以及進行最細微和危險的手術”[3]47。

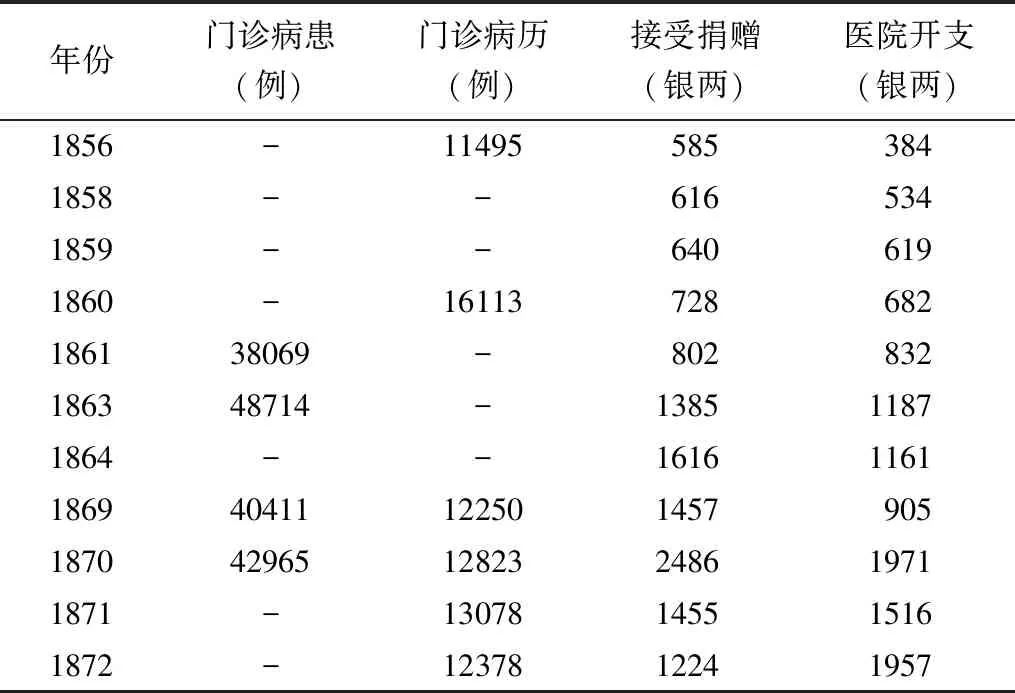

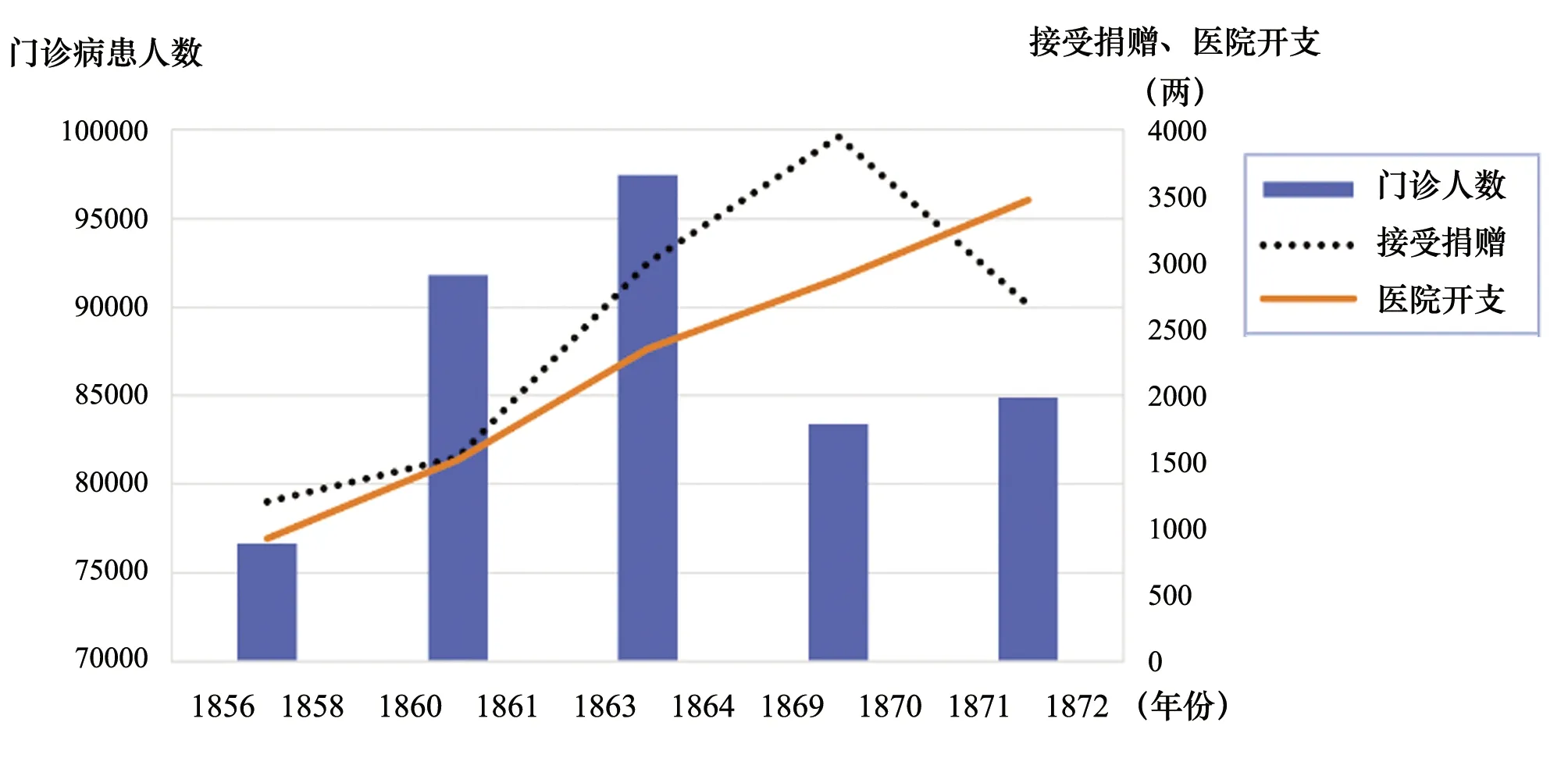

為了對韓雅各的診療人數有一個更為直觀的認識,本文根據文獻對目前可以掌握到的韓雅各就任仁濟醫院院長期間以及之前和之后數年的醫院就診人數進行了統計,結果見表1和圖1。

表1 仁濟醫院早期門診人數、接受捐贈及開支情況統計表

注:(1)本圖根據表1中相關數據制作;(2)由于早期部分數據缺失,為達到圖像效果,對原始數據進行了一些整合:橫軸年份所在的縱軸數據為兩年統計數量相加;對于一組中缺失年份的統計量按與同組中不缺失年份的統計量相同計算;門診病患人數按門診病歷數量的10/3計算,四舍五入。

從表1和圖1,可以得知在韓雅各接手醫院的1860年、1861年以及1863年~1864年,仁濟醫院的看診人數與前后幾年相比,有非常明顯的提高。

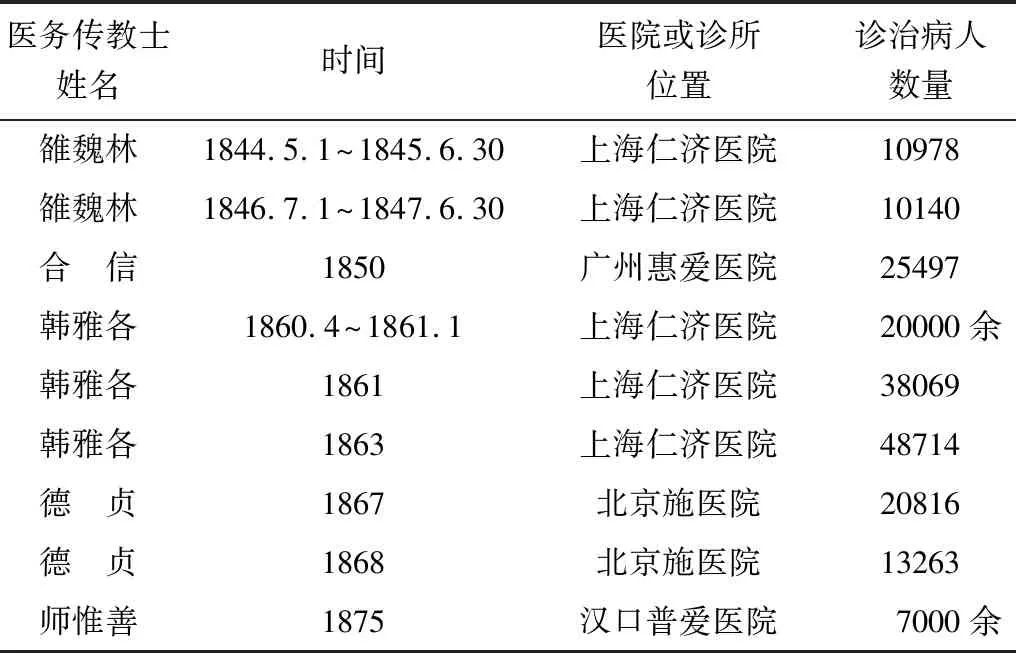

特別值得一提的是,韓雅各在仁濟醫院的診療人數,在同時期來華的醫務傳教士中,也屬于特別優秀的。本文統計了同時期部分醫務傳教士在北京、漢口等地方的傳教士醫院的看診人數,結果見表2。

表2 晚清部分來華醫務傳教士診治病人數量統計表

從這些數據足以看出,韓雅各是個多么勤奮的醫生。在他住在上海期間,除因醫院重建短暫離開上海外,他很少離開過醫院,哪怕是生病了,也僅僅是在1864年到漢口去換換空氣,僅去了十天[3]144。

韓雅各充分發揮了西方醫學在外科手術方面的優勢,他積極地使用氯仿進行麻醉,實行外科手術,“似乎沒有什么比使用氯仿更能引起中國人的注意了。我做過的所有大型手術都取得了最好的效果。五十個中國人看到自己的同胞做了繁復的手術,驚訝得說不出話來,幾乎不敢相信自己的眼睛,病人竟然已經進入了安靜的睡眠狀態”[3]82。他使許多盲人重見光明,使許多癱瘓者恢復了行走,使許多人骨折愈合、脫臼恢復、子彈取出從而免于拖著痛苦生活下去。他還在炎熱的季節處理惡性霍亂、麻風以及其他許多的突發疾病[3]151。

在韓雅各到達仁濟醫院的第二年年初,商人們表示他們將支付與醫院相關的所有費用[3]84。由于仁濟醫院這一時期是不收取病人費用的,因此醫院的支出基本都靠富人的捐贈[4]。這也足以說明韓雅各在醫院管理方面也做得十分出色。

3 積極的醫學研究者

積極地進行醫學研究是韓雅各在上海期間進行的另一項重要的工作。1860年10月,他到上海半年之后,就當選為皇家亞洲文會北華支會(The North-China Branch of the Royal Asiatic Society)秘書(Secretary),4年之后當選為學會副主席(Vice-President)。在忙碌的醫院工作之余,他還撰寫了有關氣候的論文,1861年5月21日在學會的年會上宣讀[13]。

除了在醫院看診之外,韓雅各還成立了一家藥房。他還積極幫助吸食鴉片的病人治療煙癮,甚至走訪了上海市區和周邊的48家鴉片店,進行實地調研,考察鴉片對中國人的影響[3]82。

此外,由于上海夏季高溫高濕,各種傳染病和腸胃疾病很多。除了積極治療病患之外,他還專門研究了針對上海地區的衛生學,出版了《上海衛生學》(ShanghaiHygiene)一書,對改善上海公共衛生狀況提出了寶貴的建議。他指出,當前全球健康水平的提升和死亡率的下降,很大程度是由于19世紀醫學水平的巨大飛躍,除此之外,生活環境改善也是一個重要原因,并說到在上海的一個“示范點”中,衛生條件有了驚人的改善,患病率也明顯下降[13]。

他通過病例分析,發現上海夏季幾乎所有的腹瀉、痢疾病例都可以追溯到濫食蔬菜和水果,提出夏季腸道處于應激狀態,膽汁的分泌不規則,水果會增加這種應激性,從而更容易誘發疾病[13]。韓雅各還發現茶和咖啡中的咖啡堿與奎寧類似,認為既然奎寧能夠阻止瘧疾和間歇性發熱,所以猜測茶和咖啡對瘧疾有一定的療效[14]。他還提出上海和法國西南部氣候都是溫和、潮濕,適合患有肺部疾病、咳嗽、消化不良和頭痛病人居住,而不適合精神衰弱、精力不足和消化器官虛弱的病人居住[13]。

可以看出,韓雅各不僅是一位稱職的醫生,他對醫學研究也非常熱愛,并且充滿了激情,他曾跟朋友們說道,“我非常喜愛我的工作,因為我熱愛醫學,在這里(仁濟醫院)有很多機會可以學習。”[3]83

4 虔誠的傳教士

韓雅各從小父母雙亡,生活困苦。在面對生活的苦難時,母親從小給他讀的圣經,以及他自己對苦難的體悟,都從心靈深處加深了他對耶穌基督的依賴和信仰。給他提供啟蒙教育的人,是一位醫生,在他長大之后學醫的過程中,倫敦會也曾經對他提供資助[3]62。這些都促成了他學成之后成為了一名意志堅決的醫務傳教士,奉獻自己,去往陌生的國度進行傳教。

韓雅各到達仁濟醫院后不久,就批量印刷了一萬五千本中文版的縮減版福音書,分發給來看病的病人[3]81。盡管醫務工作非常繁忙,他還是利用一切可以利用的時間專門進行傳教工作。最開始的時候,醫院每天11點半開始營業,按鈴讓病人集合;12點15分醫院里的本地傳教士在集會的大廳里開始進行宗教儀式,所有病人都可以看見。韓雅各親自讀圣經、布道,一直講到1點鐘,最后以祈禱結束。醫院的這一宗教儀式在1862年新的醫院建成之后,擴展到了從早上八點開始。“上午八點,大廳里會有一場為助理和所有能夠參加的住院患者所舉行的簡短的宗教儀式。十二點,本地傳教士和倫敦會的一名成員開始誦讀圣經,并向門診患者布道。”[3]138

除了醫院每天的讀經布道儀式之外,還經常有人請韓雅各幫忙在倫敦會的教堂主持禮拜儀式。他對布道的工作非常上心,不僅僅只是簡單地讀經,而是加進了很多他自己的理解。許多聽過他布道的人都很欣賞他的布道的原創性,覺得受益匪淺。在1862年至1863年的冬天,他還給駐扎在上海的英國士兵作了一系列的夜校講座[3]144。

他還在每個周日的晚上,去教友家里參加讀經活動。有人回憶道,“人們特別高興地盼望著周日的晚上,因為可以在韓雅各家里見面,一起專心上圣經課,我和我的一些軍官兄弟也一起參加了。”[3]209-210

另外,他在醫院培養的中國助手也幫忙進行傳教工作。“我的助手黃春甫(Chin-Foo),已經在醫院工作了12年,對合信博士的工作非常熟悉,在治療骨折、脫臼、槍擊和傷口處理方面幾乎可以說是一位專家,同時他也是一位很好的藥劑師;他的弟弟黃吉甫(Kieh-foo)在醫院當牧師已經有10到12年了,雖然他缺乏他哥哥的天賦,但他善于傾聽,堅持不懈。在白天的不同時間,他在幾個病房里對病人講基督教最重要的真理,每天從12點到2點,他都要閱讀經文,并在大廳里向病人公開布道”[3]170。

在韓雅各和其他牧師的努力下,1864年,有30個人在慕維廉(William Muirhead)的監督下接受了洗禮,大約有2萬名病人在仁濟醫院接受了治療,他們都聽過福音的宣講[3]184。

1864年,韓雅各在給友人的一封信里說道:“只要我還在中國,我就決不會放棄在他們中間做這種有益的工作,或者停止盡我所能減輕他們的痛苦,要使他們能聚集在一起,聽人講基督的愛,聽人傳福音。”[3]185這段話充分體現出了韓雅各對傳教工作的熱情和重視。

5 手術刀與十字架

早期來華傳教的醫務傳教士們,基本都是各個差會派遣而來。毋庸置疑,他們肩負的使命,首先是傳教。

伯駕在廣東開設醫院時說道,“我們很高興看到,通過這種工作(行醫),我們找到了一條可以向中國人有效傳教的道路,治愈的病人也迫切希望聽到牧師的宣講……病人聽到了布道,上帝的話語通過他們的傳播帶到了這個國家的各個地區,這是醫務傳教最重要的目的。”[15]。“我們在中國建立起了醫院,為中國提供了力所能及的所有幫助,還為中國訓練青年人才,但在我們所有努力中,永遠不要忘記最重要的目標——傳播上帝福音。”[16]

雒魏林初創仁濟醫院時,在倫敦會傳教士麥都思(Walter Henry Medhurst)、慕維廉和艾約瑟(Joseph Edkins)的幫助下,“在大廳集中宣講基督教教義,向排隊等候的病人布道,向在病房住院的病人宣講。病人回家時,都可以帶走一些基督教的小冊子,這些福音就可以傳播到每一個地方。”[17]247

在杭州行醫傳教的梅藤更(Main)也提到:“在候診室里,一名女信徒邀請病人就坐,然后開始講解神學知識,用個人經歷向他們講解基督耶穌的故事。病人們表現出尊敬和關注,一些人對福音故事表現出極大的興趣,有很多人購買了圣經的小冊子。”[18]

然而由于病患人數非常之多,慢慢地醫務傳教士們普遍面臨的問題是精力有限,人手不足。從表2可以看出,雒魏林在上海仁濟醫院時,1844年、1845年每年的就診人數,都在1萬以上。韓雅各在1861年就看診了2萬多病人,到了1864年,病人人數達到了驚人的48 714人。而合信在廣州,1850年也看診了25 497個病人。德貞(John Dudgeon)在北京,一年最少的時候也看了超過一萬的病人。這意味著,醫務傳教士們每個月基本上看診的病例基本都在800以上,多的時候甚至達到了1 600以上。這還不包括醫生們所做的手術以及為住院病人所花的時間。以韓雅各為例,他每天看診的人數基本都在200以上,多的時候達到400人。

在這樣的情形下,很多醫務傳教士分身乏術。到底是看病為主,還是把傳教放在中心,也就成為了這些醫務傳教士們不得不面臨的困難抉擇。

有一些醫務傳教士主張一人不可兼任兩職。1861年雒魏林在他的自傳里寫道:“差會應該對醫務傳教士有明確的定位。所有的工作都是為傳教服務的,如果醫務傳教士的資質不高,就很難有好的效果。我可以斷言,如果醫務傳教工作沒有得到本地人民的好感和認同,就是因為醫務傳教士沒有將自己最主要的精力放在醫院的事情上,沒有更高效地工作的緣故。這也是為什么我緊急地呼吁,醫務傳教士必須做一個一般信徒。他在有閑暇和力所能及時可以做教學和傳教的工作,但是他不能承擔牧師的職責。否則他將會沒辦法集中精力進行醫療活動,也會不愿意從事繁重的醫院工作。這樣一來,他的影響力將會大大降低……我已經在新教教會和羅馬教會中都看到,一個人如果二者兼顧,總有一方面會失敗,有時是兩者都失敗。這樣做實際上得不償失。”[17]6-7

1874年來華的倫敦會傳教士稻惟德(Douthwaite)提到:“作為醫務傳教士五年來的經歷告訴我,醫務傳教是成功的,是消除中國人對基督偏見的最有效的方式,打開了中國人的心扉。醫務傳教在某些情況下可能失敗,例如醫務傳教士將全部精力投入到救治病人上,而沒有完成另一半的傳播福音的任務,此時醫務傳教就會失敗。”[19]

作為最早在北京行醫的醫務傳教士之一,德貞也認為:“醫務傳教士是醫生、護士和藥劑師,當醫院的病人絡繹不絕來接受診治的時候,他就沒有時間身體力行地去傳教了,連安息日也需要工作……醫務傳教在傳播福音方面最大的障礙就是醫生將大量時間用于醫務工作……如果醫務傳教士離開醫院一段時間去傳播福音,他就會發現醫院的影響力在下降。”[20]

他非常懷念剛到北京的生活,“(傳教士們)一個人在街上的小教堂里給男人布道,一個人在大街上與婦女交流,另一邊的醫生正在做手術。”[21]在他看來這樣的分工是十分必要而且合適的。后來隨著病患的增多,為了專心治病救人,德貞辭去了倫敦會醫務傳教士身份,并在北京繼續行醫[22]。

但是,還是有很多醫務傳教士認為,醫務工作與傳教,實際上是不可分離的。

馬根濟(Mackenzie)直言不諱地說道:“醫務傳教士來到中國,目的就是在這里傳播福音。這是毋庸置疑的。但是對于如何傳播福音,人們的意見并不一致。一些醫務傳教士認為他的職責是治療疾病、訓練醫學生和翻譯醫學書籍,而將傳播福音的工作留給一般傳教士。同時,另一些醫務傳教士認為他們應當親身傳教,在治愈病人的同時傳播上帝福音。對于第一種觀點,有兩個支撐的證據,其一,樣樣通,樣樣松;其二,一個人不可能同時是一個好醫生和一個好牧師。我認為醫務傳教士不必直接參與布道,但是必須擠出時間來傳教,否則他的工作只完成了一半。”[23]

他還以親身經歷,說明了醫生進行傳教活動的方法。“人們經常聽到牧師說,在教堂向異教徒布道的困難在于將他們當作個體來對待,而在醫院中,醫務傳教士可以直接與病人接觸,可以消除陌生人之間的敵意……醫務傳教士能影響病人的最好的方式就是提高助手的精神境界,鼓勵他們祈禱、多閱讀圣經……在醫院幫忙的人都應該是基督信徒,他們應當在醫生的監督下對病人開展傳教工作……在1886年,我們的病房里每天有42名住院病人,平均住院時間為21.5天……我們每天以讀圣經開始,助手們和大多數病人都在場,要避免說教,通過詢問和回答問題使得對話變得輕松,活動通常持續45分鐘,人們都很喜歡這個活動。”[23]

1883年來華傳教的美國女公會醫務傳教士黎施德(Elizabeth Reifsnyder)也認為,行醫的工作實際上就是傳教。“眾所周知,開設教會醫院的唯一目的就是提高中國人對基督的認識,傳播福音……我們(醫務傳教士)工作最重要的部分,就是傳播福音……醫務傳教士或許并不是每天都有時間布道,但是可以通過自己的行為來展示上帝的仁慈,中國人最善于觀察,行勝于言”[24]。

從韓雅各的例子來看,他看病的人數幾乎是同時期的醫務傳教士中最多的,然而,他始終都沒有放棄傳教工作。這其中的原因,當然跟他的勤勉分不開。“他成功的秘密之一在于他不知疲倦的勤奮和每時每刻的不懈努力。時間對他來說是一份珍貴的禮物,從不會被隨意丟棄,一天中的每一個小時都有合理的任務安排,并且從不沖突。他從不匆匆忙忙,赴約也從不遲到,盡管在他到達后不久,就從早一直忙到晚,他卻仍然有時間進行專業閱讀,并從事調查和研究。”[3]140

除了合理地利用時間之外,韓雅各還積極培養助手來幫他分擔工作。“我的藥劑師兼家庭醫生黃春甫在醫院八年左右,他認真對待所有的事,非常聰明,善待病人,他會是一個好醫生,但他從來沒有見過尸體。我試著用解剖板教他,在我的指導下,他能很好地完成小手術。”[3]80

從身份的自我認定而言,韓雅各從來就是把傳教當作自己的首要任務。傳教一向是他進行所有工作的動力。1860年他剛到上海之時,就寫道:“我相信我們正在做一項偉大而出色的工作,遵守上帝的意愿,我不能離開這樣偉大的工作。我想首先盡我所能幫助這些貧窮、愚昧的人,并努力為主的降臨預備道路。”[3]87

他進行醫學調查和研究的動力,也來自于對基督的虔誠,他認為科研也是為了更好地了解上帝。“要作一個徹底的傳道人,作基督的使者,不但要熟諳神的道,而且要在科學研究的范圍內,對神的作為有透徹的認識。”[3]90

而且,更為重要的是,傳教工作實際上為來到異國他鄉辛苦工作的韓雅各提供了精神上的安慰和支持。1861年他在給友人的信中寫道:“新年伊始,我滿懷喜悅之情,享受著前所未有的平和與快樂。我常到上帝那里做新年的禱告,上帝在冥冥之中肯定知道……我們和我們的天父一起度過了一個神圣而又最令人神清氣爽的寧靜時刻。”[3]83“現在,借著上帝的恩典和過去的善良經驗,我感到如此堅強和堅定,永遠依賴我的主,他‘做好一切事情’,我現在有一種幾乎無法形容的快樂。”[3]88

實際上,韓雅各從幼年時期開始,每次面對生活的苦難,都是基督給了他精神上的支持和安慰。父親去世之后,他的母親經常給他閱讀圣經,講圣經里的故事。母親去世之后,也是基督給了他直面生活的勇氣。不僅如此,他的第一個啟蒙老師就是一名基督徒醫生。這位醫生給了他識字、讀書的機會,由此改變了他的人生軌跡。后來,也是在教會的幫助下,他成功完成了學業,拿到了醫學博士學位。來到中國之后,面對異鄉的艱難困苦以及工作的忙碌,他也每天堅持進行宗教活動和傳教工作,這除了跟他對傳教工作的熱情有關外,當然也跟他本身對基督在精神上的依賴有關。縱觀他自己的全部自傳和日記,會發現他是一個沉浸在基督之中的虔誠教徒。

而醫學救人本身,也是基督教精神的一個重要組成部分。基督吩咐他的門徒們說,去治愈病人。路加福音里寫道:“他差遣他們去宣傳神國的道,醫治病人。”(《路加福音9:2》)基督自己身體力行醫行天下,為世人留下的三十六個奇跡之中,有二十四個跟治愈病人有關。

有學者認為,早期雒魏林、伯駕等醫務傳教士都是懷揣著狂熱的宗教熱情來華的,他們是將行醫作為傳教的手段[25-27]。然而,韓雅各的例子說明,手術刀與十字架在這一時期實際很難分離。傳教除了是目的,同時也給醫務傳教士本人提供了必不可少的精神安慰和支持。行醫固然是為了傳教,然而傳教也給行醫提供了理由和支持。這兩種身份實際上是合二為一的。

當然,隨著在華行醫的醫務傳教士的負擔的增加以及西方醫學在中國的不斷演進,后來也出現了像德貞這樣的最后放棄傳教選擇專門行醫的傳教士[28]。但是,依然也有很多醫務傳教士一直都堅持以各種方式進行傳教活動。醫務傳教士群體中后來到底有多少人一直堅持傳教的身份,而又有多少人最終選擇了德貞的路,有沒有發生身份的分離與改變,如果有,這種改變究竟是在何時、如何發生的,都是值得進一步探討的有意義的話題。