典型黃河故道區耕地土壤養分調查與評價

劉紹貴 吳兵 嚴桂玲

摘要:土壤養分調查與評價是開展土壤資源合理利用與管理的基礎性工作。以代表典型黃河故道區的濱海縣界牌鎮部分村組為研究區,采集163個土壤樣品,分析了土壤有機質含量等12個指標的現狀及空間分布特征。結果表明,研究區土壤有機質含量、pH值、全氮含量、速效鉀含量、有效錳含量處于中等偏低水平,土壤電導率、有效磷含量、有效硫含量、有效銅含量、有效鋅含量處于中等偏高水平;土壤有效鐵含量處于較豐富水平,土壤水溶性有效態硼含量處于較低水平。空間上,除土壤pH值變異較小和有效硫含量變異大外,其他指標均為中等變異;大部分指標(土壤有機質含量、電導率、pH值、全氮含量、有效硫含量、有效銅含量、有效鋅含量、有效鐵含量、有效錳含量、水溶態硼含量)的較高等級主要分布在條河村,較低等級主要分布在三壩村,這可能與古黃河流向導致的土壤質地差異有關,土壤速效鉀含量的分布和大部分指標相反;土壤有效磷的分布較為分散。調查顯示,該區鉀肥施用量極少,長期偏施氮肥和施用少量磷肥。各指標的相關性分析也表明,土壤有機質含量與全氮含量極顯著正相關(P<0.01),土壤中的微量元素銅、鋅、鐵、錳、硼的含量與土壤有機質含量、全氮含量均呈極顯著正相關,而鈣、鎂離子的含量則與土壤有機質含量、全氮含量呈極顯著負相關,表明通過長期施肥可提高土壤微量元素含量,生產上偏施氮肥雖然對土壤有機質含量有提升趨勢,但鈣鎂呈耗竭趨勢。上述研究結果為該區開展針對性的土壤改良培肥奠定了基礎。

關鍵詞:黃泛平原;土壤養分;耕地質量;大量元素;中量元素;微量元素;理化指標

耕地是指用于種植農作物的土地[1-2],它為人類提供了88%的食物[3],是農業生產的基礎生產資料。耕地的不合理利用會導致耕地質量下降[4-8],而對土壤養分的調查與評價能夠充分了解耕地土壤養分豐缺和耕地質量狀況,為實現養分的高效管理和耕地質量的提升提供支撐,是合理利用耕地的重要前提[8-11]。江蘇省古黃河故道區耕地面積約為80萬 hm2,約占全省耕地總面積的20%,分布于徐州市、宿遷市、淮安市、鹽城市等地,是江蘇省糧食主產區,同時也是江蘇省中低產田主要集中分布區和耕地質量提升難點區。本試驗將位于古黃河故道區的江蘇省濱海縣界牌鎮的典型耕地土壤作為研究對象,研究土壤養分含量、空間分布特征等,旨在為黃泛平原區耕地質量保護與提升、土壤養分高效管理提供依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于濱海縣界牌鎮,涉及沖邊村、淮南村、吉港村、三壩村、條河村、眾興村共6個村,地處廢黃河南岸,屬于北溫帶,氣候溫和,四季分明,光照充足,雨量充沛[12]。成土母質來源于古黃河沖積物,主要土壤類型有沙土、兩合土、花堿土[12],主要土地利用方式為旱地和水田,主要種植作物類型有小麥、玉米、水稻、大豆和花生,屬于沙堿貧瘠低產區[12]。

1.2 樣品采集與分析

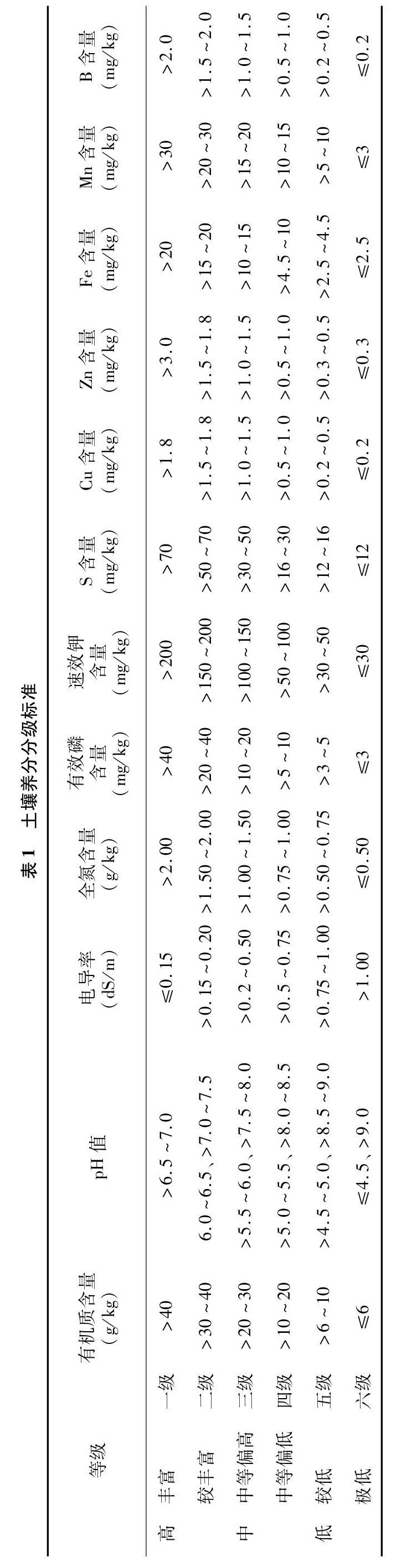

1.2.1 樣品采集 利用研究區農村土地確權成果以及航拍影像,根據研究區的范圍、土地利用方式、作物類型等,按照平均13.33 hm2為1個樣點的密度均勻布設并采集105個樣品,并在項目核心區(位于三壩村區域)66.67 hm2的地塊上按地塊分布加密采集58個點位。小麥收獲后采集土壤樣品,每個樣品按照布點時的經緯度用GPS進行準確定位,按“S”形取15個耕作層土樣均勻混合,并采取四分法取1 kg土壤樣品(圖1)。

1.2.2 土壤養分含量測定方法 有機質(OM)含量的測定采用油浴加熱重鉻酸鉀氧化法容量法;土壤全氮(TN)含量的測定采用凱氏蒸餾法;土壤有效磷(AP)含量的測定采用碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗比色法(Olsen 法);土壤速效鉀(AK)含量的測定采用乙酸銨浸提-火焰光度法;土壤pH值的測定采用電位法;土壤有效態銅(Cu)、鋅(Zn)、鐵(Fe)、錳(Mn)含量的測定采用DTPA浸提-原子吸收分光光度法[13];土壤水溶性有效硼(B)含量的測定采用甲亞胺-H比色法[14];土壤有效硫(S)含量的測定采用氯化鈣提取-硫酸鋇比濁法[15];交換性鈣、鎂采用乙酸銨浸提-原子吸收分光光度法[16];土壤電導率采用電極法測定。

1.3 數據來源與處理

利用ArcGIS 10.3完成空間點位的布設、點位指標空間插值、地塊數據的提取以及圖件制作等,利用 SPSS 19、Excel等軟件完成數據的描述性統計、分級統計等。土壤養分的分級標準參照第2次土壤普查以及江蘇省地力調查分級標準(表1)。

2 結果與分析

2.1土壤有機質含量、電導率和pH值特征分析

由表2可知,土壤有機質含量為1.33~25.10 g/kg,平均值為12.6 g/kg,變異系數為51.2%;土壤電導率為0.08~0.84 dS/m,平均值為0.25 dS/m,變異系數為61.0%;土壤pH值為7.7~8.8,平均值8.3,變異系數為2.68%。按第2次土壤普查以及江蘇省地力調查分級標準劃分,土壤有機質含量等級為中等偏低水平(四級),土壤電導率為中等偏高水平(三級),土壤pH值為中等偏低水平(四級),且土壤有機質含量和電導率呈明顯空間分布不均,表明局部存在有機質嚴重缺乏和土壤返鹽問題。

從變異系數來看,pH值屬弱變異強度[17],受母質影響較大[18],而有機質含量和電導率屬于中等變異強度[19],受人為因素影響較大。調查的6個村坐落在古黃河故道區,研究區空間分級圖顯示,各村差異較小,南邊3個村(淮南村、三壩村和沖邊村)以及北邊3個村(吉港村、條河村、眾興村)pH值平均值分別為8.2和8.1,表明項目區土壤pH值受成土母質影響,變異系數較低;而土壤有機質含量及電導率受人為耕作影響較大,水稻種植區面積相對較大的條河村土壤有機質含量最高,而旱地比例最高的吉港村以及表土剝離的三壩村西北部(項目核心區)土壤有機質含量最低,而土壤電導率呈片狀分布,條河村與三壩村交界、眾興村與沖邊村交界電導率都偏高,這可能與土壤鹽分含量呈片狀分布于上述2個區域有關(表3、圖2)。

2.2 土壤大中量元素含量特征分析

由表4可知,土壤全氮含量為0.18~1.69 g/kg,平均值為0.89 g/kg,屬于中等偏低水平(四級),變異系數為44.6%;土壤有效磷含量為4.1~58.8 mg/kg,平均值為16.8 mg/kg,屬中等偏高水平(三級),變異系數66.7%;速效鉀含量為29~363 mg/kg,平均值為75.3 mg/kg,屬中等偏低水平(四級),變異系數60.4%;有效硫含量為3.6~328.5 mg/kg,平均值為44.4 mg/kg,屬中等偏高水平(三級),變異系數為112.4%。三壩村、項目核心區的全氮和速效鉀含量最低,眾興村、吉港村、項目核心區的有效磷含量整體較低,眾興村、淮南村、項目核心區的有效硫含量較低,前期調查顯示,該研究區內的施肥習慣幾乎一致,因此各指標的高低可能受母質的影響(表5、圖3)。

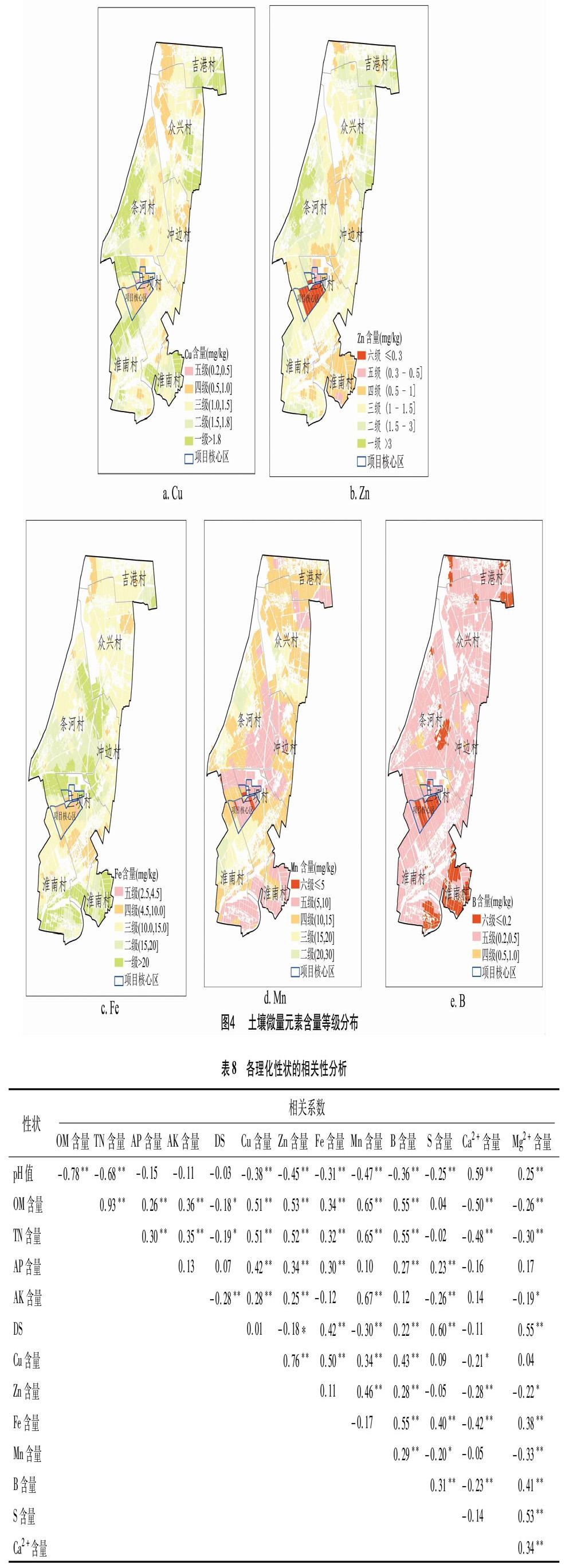

2.3 土壤微量元素含量的特征分析

土壤有效銅含量0.56~4.92 mg/kg,平均值為1.45 mg/kg,屬于中等偏高水平(三級),變異系數為49.0%,從空間上來看,條河村>淮南村=吉港村>眾興村>三壩村>沖邊村;最高等級豐富水平(一級)在條河村、淮南村、眾興村和吉港村都有分布,最低等級較低(五級)的面積較小,中等偏低水平(四級)主要分布在研究區西北角,而含量最低水平的主要位于項目核心區表土剝離場地。土壤有效鋅含量為0.28~9.83 mg/kg,平均值為1.48 mg/kg,屬于中等偏高水平(三級),變異系數89.9%,其中中等偏高水平(三級)和中等偏低水平(四級)各占27.4%。從空間上來看,其與有效銅分布規律類似。土壤有效鐵含量為6.01~46.8 mg/kg,平均值為16.3 mg/kg,屬于較豐富(二級)水平,變異系數為50.2%。其中,中等偏低水平(四級)、中等偏高水平(三級)占比分別為33.3%、30.4%。變化范圍為點位大多集中在中等偏高水平(三級)和中等偏低水平(四級),點位數合計86個,占比63.7%。從空間上來看,沖邊村>條河村>淮南村>三壩村>吉港村>眾興村;最高等級豐富水平(一級)主要分布在淮南村南部及條河村、沖邊村和三壩村的交界處,較低水平(五級)的面積較小,中等偏低水平(四級)主要分布在三壩村西北。土壤有效錳含量為4.58~25.70 mg/kg,平均值為12.0 mg/kg,屬于中等偏低水平(四級),變異系數為38.3%;含量較低水平(五級)、中等偏低水平(四級)占比分別為48.2%、30.4%。變化范圍為點位大多集中在中等偏低水平(四級)和較低水平(五級),點位數合計106個,占比78.5%,從空間上來看,含量較低區域主要集中在條河村、三壩村及沖邊村交界處、淮南村東南部,其中項目核心區含量最低。土壤水溶性有效態硼含量為0.11~0.83 mg/kg,平均值為 0.32 mg/kg,屬于較低水平(五級),變異系數45.3%,較低水平(五級)和極低水平(六級)占比為62.2%和30.4%。除項目核心區含量較低外,6個村中除眾興村及沖邊村處于五級水平和四級水平外,其他4個村都存在含量極低水平(六級)的分布點(表6、表7、圖4)。

從土壤有效態的銅、鋅、鐵、錳、硼的含量來看,土壤有效銅、鋅、鐵、錳存在豐缺共存、變異系數大等問題,而有效錳及有效硼存整體缺乏,尤其有效硼含量整體偏低,說明研究區缺硼現象嚴重。

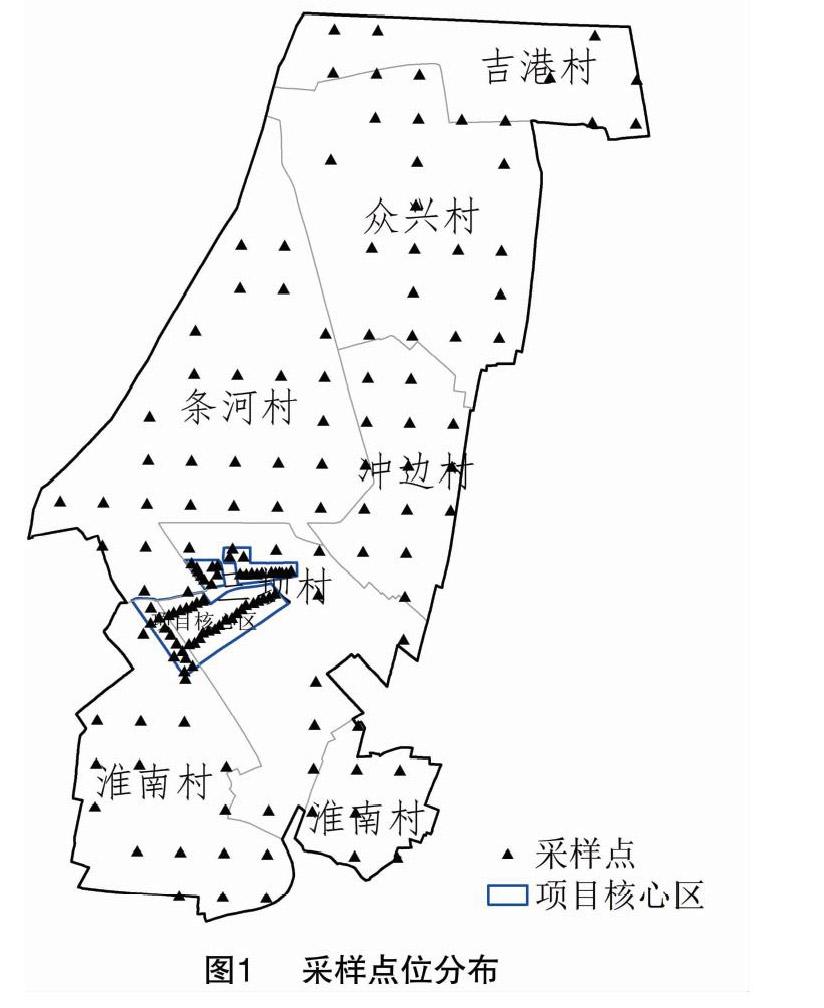

2.4 土壤常規理化指標相關性分析

對供試土壤的基本理化性狀的Pearson相關性分析詳見表8。結果表明,土壤的全氮含量和有機質含量極顯著正相關,兩者除與土壤硫含量無顯著相關性外,與其他供試指標均極顯著相關,有效磷含量則與除Ca2+含量、電導率(DS)、土壤錳含量及速效鉀含量外的指標顯著(P<0.05)或極顯著相關,速效鉀含量則與有效磷含量、有效鐵含量、水溶性有效態硼含量、Ca2+含量無顯著相關。調查發現,由于該區受成土母質影響,生產上往往不施鉀肥,而重施氮肥和磷肥,因此速效鉀含量與有效磷含量的相關性較低。土壤中的微量元素銅、鋅、鐵、錳、硼的含量與土壤有機質含量、全氮含量均呈極顯著正相關,表明通過長期施肥尤其有機肥可提高土壤微量元素含量。土壤pH值則與有機質含量、全氮含量以及土壤的微量元素具有極顯著負相關關系。

黃河故道區是傳統的糧食主產區,也是江蘇省內中低產糧田主要分布區。由于土壤受地下水及成土母質影響大,且生產上部分地區存在淡水資源相對匱乏等問題,生產上以旱作為主。調查顯示,研究區2/3的耕地主要以小麥、玉米輪作為主,水稻種植面積較小,不利于土壤有機質含量的穩定提升。

(1)土壤有機質含量和pH值處于中等偏低水平(四級),土壤電導率處于中等偏高水平(三級);土壤全氮含量和速效鉀含量處于中等偏低水平(四級),土壤有效磷含量、有效硫含量屬中等偏高水平(三級),土壤有機質含量、pH值、全氮含量、有效磷含量、速效鉀含量結果與一些學者的研究結果[19-21]基本一致。

(2)土壤有效鐵含量處于較豐富水平(二級),土壤有效銅、鋅的含量處于中等偏高水平(三級)水平,土壤有效錳含量處于中等偏低水平水平(四級),土壤水溶性有效態硼含量處于較低水平(五級)。

(3)整體來看,大部分指標(有機質含量、電導率、pH值、全氮含量、有效硫含量、有效銅含量、有效鋅含量、有效鐵含量、有效錳含量、水溶態硼含量)的較高等級主要分布在條河村,較低等級主要分布在三壩村,但土壤有效磷的分布較為分散,土壤速效鉀的分布和大部分指標相反,表明土壤養分的空間分布特征與施肥等人類活動以及元素的特性(磷元素的穩定性)密切相關。

(4)研究區的土壤養分含量處于中等水平,呈堿性,其微量元素含量處于中等水平,水溶性有效態硼含量呈較低狀態,可見研究區須繼續培肥土壤,改善土壤pH值,應通過增施有機肥、有機無機肥配比、秸稈還田、水旱輪作等方式提高黃泛平原區耕地土壤有機肥、大中量元素的含量,調節土壤酸堿度 [22-24],通過微量元素肥料的施用,提高微量元素含量。同時,下一步應進一步明確不同作物的有機物料投入的類型、數量、方式,酸堿度調節、微量元素提升等技術,加強土壤養分管理、提升耕地質量,形成黃泛平原區耕地質量提升、養分高效管理的可復制、可推廣的技術模式。