性別與權力:朱迪·芝加哥《晚宴》與羅小平《會議的秘密》之對照

韓祥翠

(景德鎮陶瓷大學)

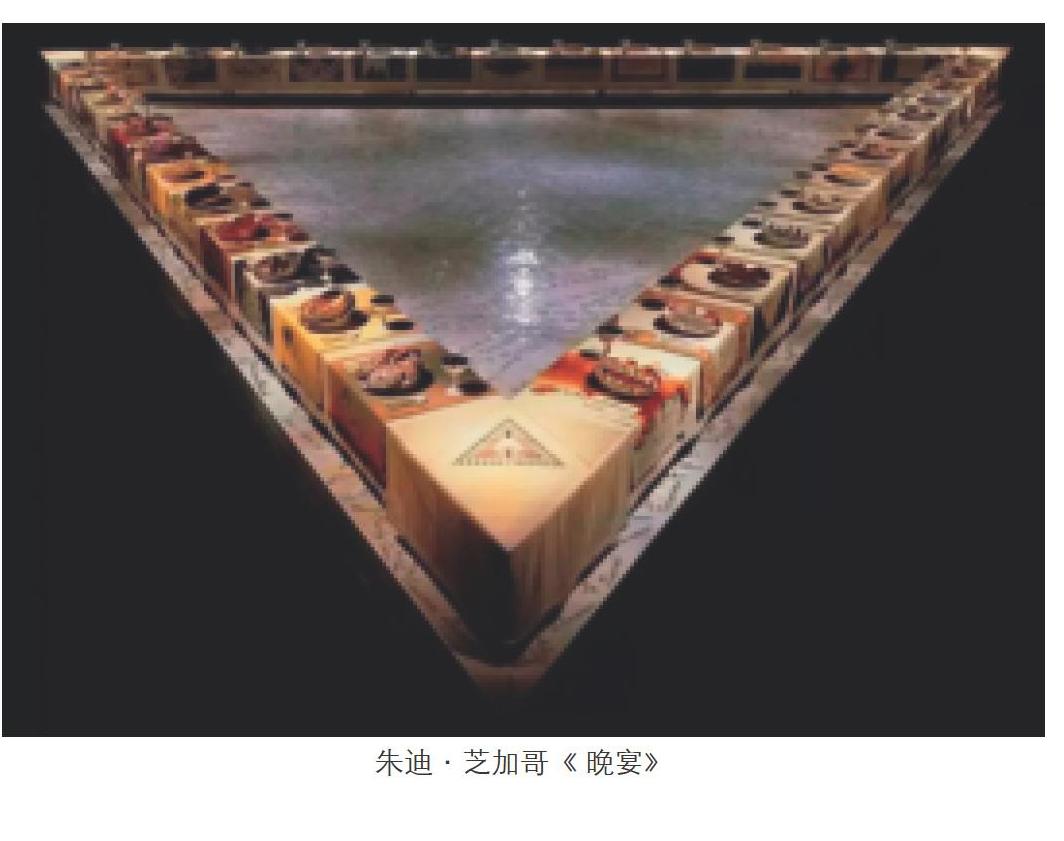

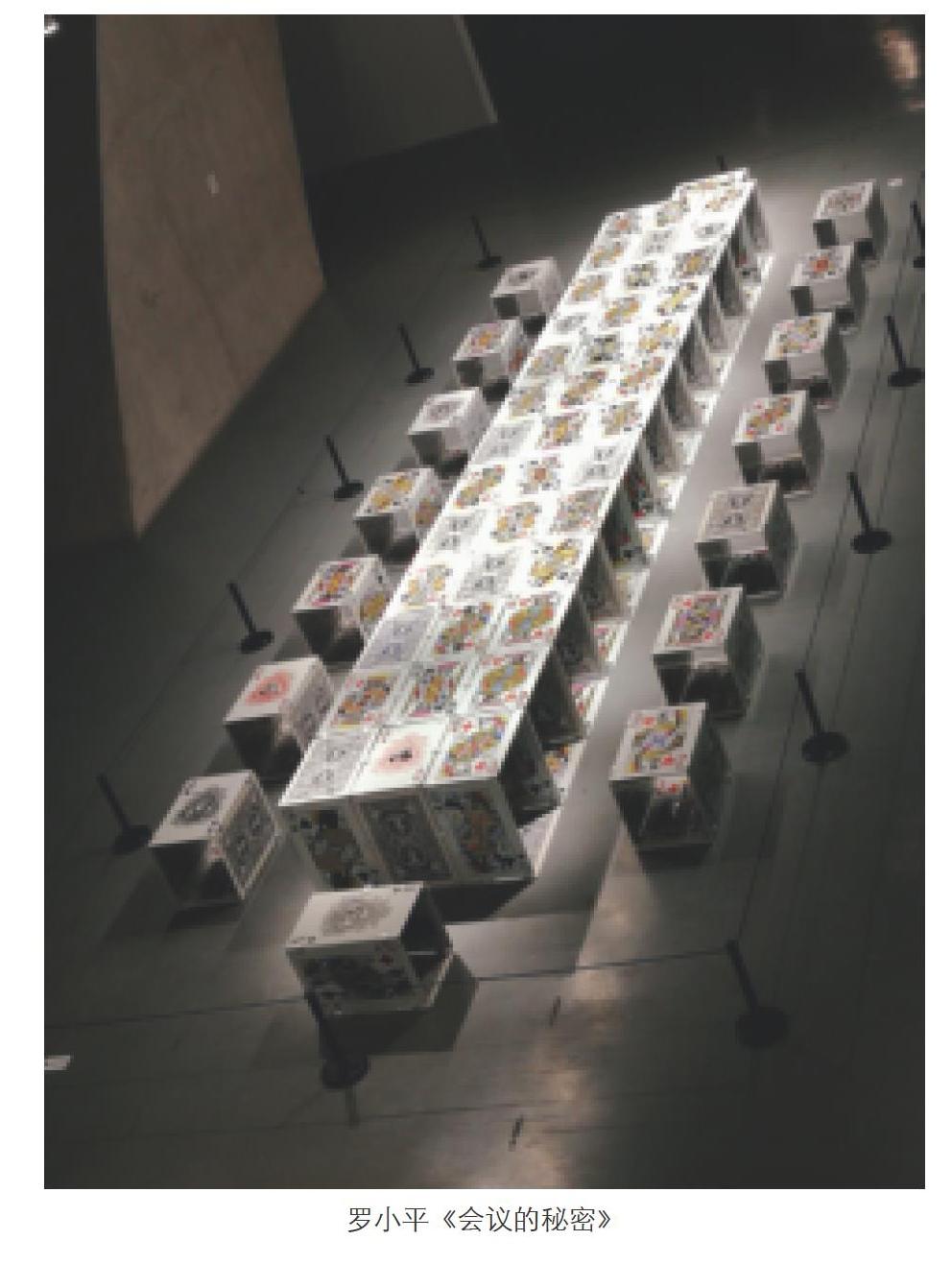

朱迪·芝加哥(Judy Chicag0 1939-)是美國歷史上激進的女權主義者,《晚宴》(the Dinner Party)是她與數百人的團隊在1974-1979年完成的大型裝置。這件被視為西海岸女權主義運動的代表作,在強調“個人即政治”的背景下,將女權主義的“身體政治”表現得淋漓盡致,導致觀者對其評價毀譽參半。羅小平《會議的秘密》(以下簡稱《會議》)是以瓷質撲克牌拼搭的波普裝置,靈感來源于2003年美出兵伊拉克期間五角大樓印刷的《撲克牌通緝令》,它延續藝術家自《時代廣場》以來的調侃,以游戲的方式構建了一場盛大的“世紀牌局”。由此可知,在創作背景與動機上二者并無任何關聯,均是藝術家對不同時代與社會進行思考的產物。但如若我們以審視的目光探析,會發現二者在命名、形式,圖像、意蘊等方面均隱藏著深層的性別傾向,而這與藝術家的性別息息相關,也與權力,政治密不可分。

一、命名:女性的《晚宴》與男性的《會議》

從命名來看兩件作品一為《晚宴》,一為《會議》。二者都是發生在特定場所的活動,屬于公共生活的“儀式”。從現象看,儀式是被一個群體內的人們普遍接受的按某種既定程序進行的身體活動或行為,它往往承載著一定的象征意義固定地在特定時間進行。最初它是宗教概念,伴隨著跨學科研究的興起,學術界對儀式的探尋向著社會學和文化學等領域展開。朱迪《晚宴》來自基督教儀式——耶穌與門徒進行的《最后的晚餐》,作為西方文化史的重要事件,此主題持續出現在諸多藝術形式中。朱迪以13位精英女性來對應儀式中的13位男性圣徒。無獨有偶羅小平的《會議》也與13有關,會桌長度由13個相連的牌面空間組合而成,但這場牌局卻在本質上消解了宗教儀式所具有的膜拜價值。

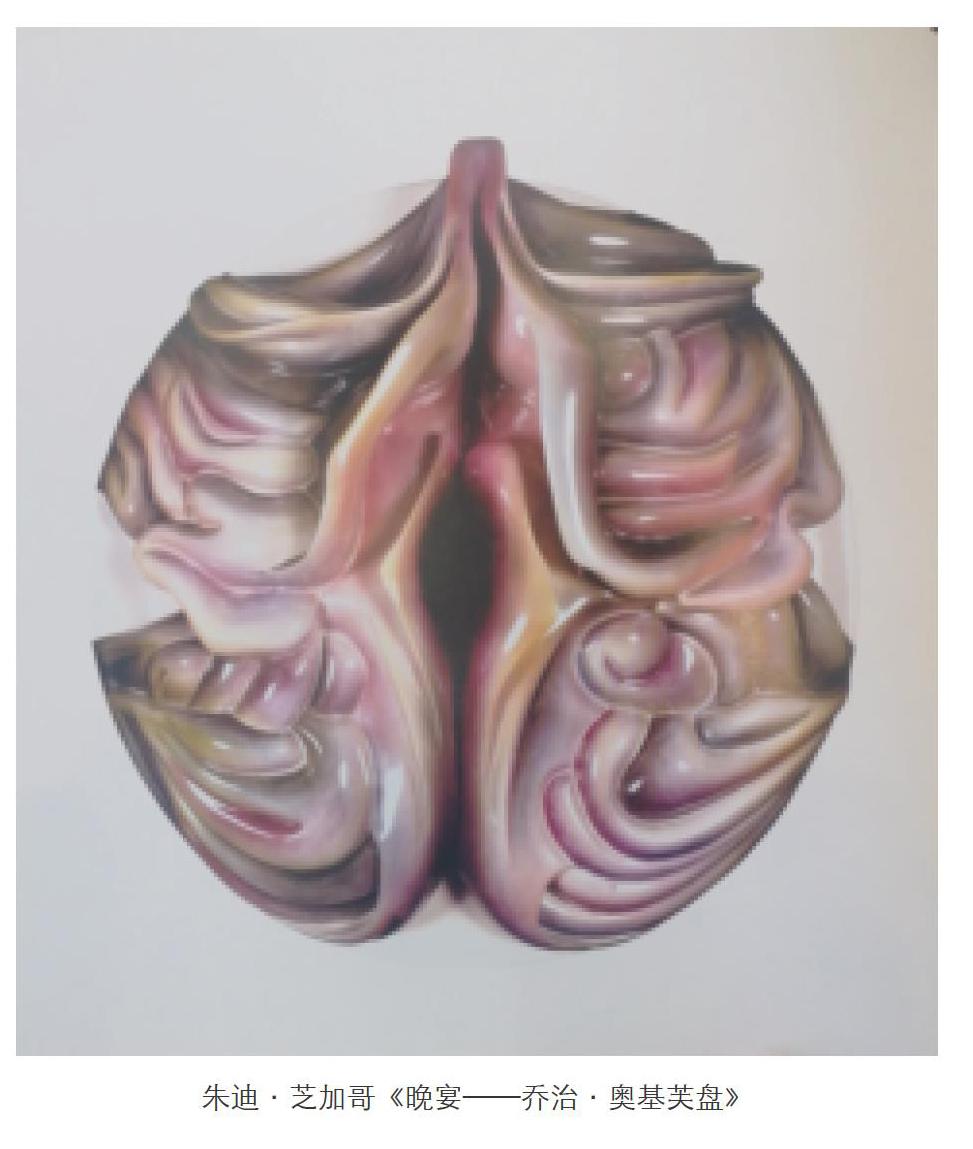

所有儀式均離不開參與主體,參與者身份和性別的差異也會致使儀式內涵的大相徑庭。縱觀人類歷史,女性在社會生活中始終處于“第二性”的失語地位,無論是在古典的,基督教的,還是日耳曼及儒教的文明里,女性皆是低于男性的二等公民。正如喬納森·卡納所指出的,從《圣經》中女人是由男人的肋骨造成的這一典故開始,男人/女人就是一對無窮生成的二元對立。朱迪的39個席位分別邀請了從原始女神到現代社會的杰出女性,她們中有古埃及女性學者西帕提婭,荷蘭第一位女性學者安妮,詩歌先驅艾米莉·狄金森,英國作家維吉尼亞·伍爾夫,最后一個席位留給了當時尚在人世的美國畫家喬治·奧基芙。中央白色瓷質地板上也鐫刻了古今999位卓越女性的名字,這些姓名修復了西方歷史中女性的缺失,呈現出巨大的歷史跨度與時空意識。

與之不同,羅小平的《會議》以男性為主導。賭局暗含的冒險精神與不確定性,似乎也在一定程度上暗合了男性的性別屬性與性格特征。會議主角多出自《時代周刊》評選出的'The Most Famous People'名單。兩百多個撲克牌人物中,政治領袖和藝術家占據大多數。他們有墨索里尼.里根,曼德拉.毛澤東,本·拉登,泰森,約翰·列儂等,這些聲名顯赫的人物橫跨政治,宗教,文藝各界,無一不彰顯著不可置疑的權力與力量。女性也并未缺席,呆爾達·梅厄,希拉里·克林頓,特蕾莎,埃莉諾·羅斯福,納奧米·坎貝爾.瑪麗蓮·夢露,安吉麗娜·朱莉,鞏俐等均為在席者。從身份來看,這些以名模或明星為主的女性在男性政治家和藝術家的對照中顯然處于話語弱勢,也擺脫不了色與貌的表象邏輯,即便少量的政治人物也湮沒在男性恢弘光耀的形象和營造的政治洪流中。無論身份差異或是性別數量,女性都無法和男性勢均力敵。

藝術家對儀式參與者的選擇反映出其潛在的性別視角。他們在各自性別向度里,選取特定人物來參與其精心策劃的浩大儀式,這些人物跨越千百年的歷史時空,超越了國界、民族、階層,職業,體現出藝術家的廣闊視野與時空意識。作為一個女權主義者,朱迪以激進的方式對男性藝術史提出質疑,她以這場神圣的《晚宴》來紀念那些名留青史但也被歷史消費的偉大女性,所有列席人物都是那些對女人的狀況有所貢獻的女人。羅小平并非男權主義者,因此這場牌局并未將女性拒之門外,但就身份與數量而言,女性卻無法與男性進行平等博弈。同時,《晚宴》和《會議》的參與者,無一不是出類拔萃的人中翹楚,這均折射出他們思維上的精英主義意識,但就藝術觀念的表達及價值觀的最終指向,二者卻截然不同。

二、表象:視覺形式與空間構建的對應關系

1.媒材選擇:《晚宴》的駁雜性與《會議》的純粹性

《晚宴》中使用的媒材極為駁雜,如陶瓷、刺繡。國畫.玻璃等,還配置了朱迪著作《晚宴:我們傳統文化的象征》,還有紀錄片《晚宴》。而《會議》則最大限度保持了陶瓷的純粹性,即使連接撲克牌的金屬搭扣也干凈利落,頗具極簡之風。媒材選擇凸顯了藝術家的不同態度。朱迪選擇與女性手工藝緊密關聯的媒材來烘托這場神圣的晚宴,陶瓷餐盤與刺繡花邊的手工特性,既是對當時工業化量產的、毫無個性的生產方式的批判,也是對上60年代極簡風格的反叛。羅小平則致力于挖掘陶瓷材料的本體語言,這種傾向自《愚者》就已開始。如果說《愚者》和《時代廣場》著意于陶天然質樸的泥性特征.拙中見巧的天真趣味的話,在此他將目光轉向華麗瑩致的“瓷”。僅以搭扣連接的撲克牌將瓷光致茂美,冰涼易碎的品格體現得淋漓盡致,更加襯托《會議》的輝煌神秘與難以捉摸,也強化其只可遠觀的想象空間。

2.工藝技術:女工技藝的張揚與波普語言的演繹

作為一種媒介,瓷可塑可飾可雕可琢,可印刷可繪寫,藝術家在此均能找到自己的語言。朱迪以典型的女工方式來強化作品的手工特性。一直以來陶藝與刺繡被認為是次等的,第二性的裝飾藝術,被排除在高雅藝術之外。而她卻以一筆一畫的描寫,一點一滴的塑繪、一針一線的刺繡的緩慢而極致的方式向歷史中那些偉大女性致敬。餐盤內的圖像與浮雕,桌旗圖案與刺繡花邊均與特定女性身份匹配,這也是其逾時六年,耗費數百人之力才完成的原因之一。這種女工方式與女性現實生活息息相關,也與女性在長期的社會分工中所擔任的角色及由此產生的勞動習慣和審美意識密不可分。羅小平以標準化瓷板的再加工來構建作品。注漿成型和貼花工藝將個性化的藝術手段降至最低,他僅以名人肖像替換卡通頭像,其余均“挪用”牌面的結構和布局,即便這些屬于點睛之筆的名人頭像,也以照片而非手工描繪來處理。相比《愚者》凸顯手工雕塑的形態表達,這種典型的波普風格是其探索新語言的成功嘗試。對日常之物的“挪用”與圖像語言的“拼貼”是他對日常生活與大眾文化的積極回應,這極大豐富了陶藝語言,《會議》也成為波普風格現代陶藝的代表作,在世界現代陶藝發展史中也頗具典范意義。

3.空間場域:三角形的永恒結構與游戲化的模件拼構

《晚宴》以等邊三角形布置39張餐桌,具有穩定堅實的視覺效果。傳統語義中三角形有多種指代:一種是中世紀基督教神學的概念,三個邊分別代表著身體、心智和精神,它源自希臘哲學家柏拉圖所說的人的構成理念。其次,三角形在中世紀也被視為圣父,圣子,圣靈三位一體的象征。另外,三角形也被視為女性性別的象征。朱迪渴望以三角形的永恒結構來重新書寫女性被忽略和湮沒的歷史。而撲克牌的模件化拼構使《會議》充滿游戲的靈活性與趣味性。4張牌可拼制一個前后貫通的長方體牌桌,39張牌桌(長13桌,寬3桌)組成主體裝置。環繞的瓷椅也由4張瓷牌橫向拼搭而成。瓷牌雙面的不同圖像,瓷牌之間的不同排序,使《牌局》在長方體的空間里也具無限可能。此外,模件化拼構使撲克牌延伸出諸多形式,《多米諾骨牌》《游戲—撲克牌房子》《對話—撲克牌會議》均由此拓展而來。在《最后的會議》中,羅小平將撲克牌轉換為不銹鋼使之成為真正可以入座的公共藝術。他刻意留白撲克牌中的頭像,參與者得以進入牌局并成功替換耶穌及門徒形象,在此宗教儀式的崇拜價值完全讓位于公眾的體驗意義。

相比模件化拼構的靈活性,《晚宴》人物座次不可更改,席位按時間對應了“從史前史到羅馬時代”“從基督教到宗教改革”“從美國獨立戰爭到婦女解放”三個時期,三角形結構也對應了線性歷史觀。如朱迪所言:“我也想要創造種線性的歷史,如此便有如存在著條串聯的直線,而‘這些女性便借著歷史被以各種可行的方式連接起來。”而羅小平更強調百年歷史中風云人物之間的權力關系與博弈,模件化拼構使這種關系始終處于開放性,流動性的張力中,而這更強化《會議》的高深莫測與不可捉摸。更難能可貴的是,這一切都是在近平游戲化的過程和輕松幽默的波普趣味中實現的,這與渴望重構女性歷史的激進方式迥然而異。

三、隱喻:女性的私密圖像與男性的公共話語

《晚宴》與《會議》均充滿豐富而深刻的隱喻,這是不同身份與性別的藝術家對時代,社會與文化的回應。亞里士多德在政治學中指出,由于社會分工不同,女性常被局限于家庭生活,男性則走向了更為廣闊的社會天地。就家庭空間來說,后花園,臥室等帶有濃郁私密性色彩的空間是女性身份的重要標簽,而男性則占有會客廳,書房這樣的公共空間。此外,性別化的差異彌散于社會各個領域,并由此彰顯出男女性別的不同稟性:女性的柔弱、感性,服從與男性的陽剛,理性,勇于冒險等。藝術領域中女性往往熱衷于從自身體驗出發,強調環境與身心之間的對應關系,傾向于帶有私人色彩的自我經驗表達,而男性則傾向于社會歷史的宏大敘事,這直接導致二者在圖像表達上的巨大差異。

《晚宴》中備受爭議的是39個瓷盤,朱迪以從平面彩繪變為高浮雕的瓷盤圖像來象征女性逐步走向獨立和崛起。瓷盤圖像擁有狹長層疊的中央果核,并以發射狀姿態逐層向外延展,如盛開的花朵又似展翅的蝴蝶,形態飽含向外擴張的力量,如勃發的欲望如此炫目又咄咄逗人,極易引發性的聯想。花朵本就飽含生殖圖像的隱喻,當身體的闡釋被注入植物的形態表達,花已非花,而成為欲望,生殖乃至生命的化身。花與性的關系也具久遠傳統,從古代文人的艷情詩詞到攝影師鏡頭下的微觀視覺,再到形形色色的當代繪畫,各種隱喻或隱或顯卻又無處不在。這種私密性的圖像涉及潛意識中的自我與欲望,并對傳統習俗和道德經驗中的性禁忌公然進行挑戰,這也是其飽受爭議的原因所在。羅伯特·道曼嘲笑它是“陶制3D繪品”,達那·羅貝克則稱之為“怪異的性藝術”,在他們看來,將傳統社會所規避的私密圖像以激進姿態展示是露骨和反道德的。

相比其不可言說的私密性,《會議》則以公共話語的形式展現出開放姿態。人物頭像來自《時代》封面攝影,這些被評選出來的人物超越個體價值而具有豐富的社會意義,他們代表了其所在群體或階層的世界觀,政治人物某種意義上更是時代的代言人。在頭像中羅小平精心添加與之身份相匹配的符號,使之不再是單純的黑白照片,而是能引發觀者記憶與情感的敘事圖像。仔細審視會感覺發人深省的幽默無處不在:本·拉登臉上赫然印刻包含雙子座形態的數字“11”,藝術家以此暗喻他是“911”的始作俑者;一顆分離的子彈倏然穿過肯尼迪臉龐,這使我們憶起這位聲望卓越的總統意外遇刺身亡的悲劇事件;右眼上的放大鏡似乎纖毫畢現地預示著達利充滿疑慮和神經質的內心世界,夸張而荒誕……各種調侃的符號隱現于人物肖像,經由公眾的辨析與重讀,再次成為廣泛意義上的公眾話語被人們普遍接受。相對朱迪飽含性隱喻的圖像所受到的激烈非議與詰難,撲克牌圖像顯示出更為豐富的文化語義和價值判斷,這種詼諧幽默的波普語言與符號化敘事方式,也為現代陶藝拓展了一個新方向。

四、意蘊:關于權力的性別書寫

隱藏于《晚宴》和《會議》深處的是藝術家在不同歷史下對身份與性別,藝術與工藝,大眾與精英文化的回應與思考,也是性別視角下對權力和身份的不同書寫。朱迪以激進方式為那些湮沒在時光中的女性正名,這不僅是對父權制的強烈質疑與顛覆,也是對女性權力的深切表達。羅小平則以幽默的方式消解了精英與大眾之間的權力界限,調侃風趣卻又意味深長。

長久以來女性是以裸體形象出現在藝術史中的。直接聚焦于身體問題的藝術作為一個主題在20世紀六七十年代末以高調的姿態和戲劇性的方式出現在一些女性藝術家的創作中,她們靈感來自于女權政治運動中提倡的意識覺醒和激進主義。1970年凱特·米利特《性政治》以多學科視角探討文學作品中性政治與性權力的含義,說明性政治是西方文學和父權制社會的普遍現象,性是權力話語的體現。1971年琳達·諾克林發表了《為什么沒有偉大的女藝術家》,這是女性主義首次對藝術史發起的質問。之后的20年其觀點逐漸發展為女性主義的理論基礎。完成于1979年的《晚宴》使用陰戶意象作為瓷盤裝飾,吹響了將女性身體從西方男性刻板印象中解放出來的號角。藝術史中女性總作為被凝視和被觀看的客體存在,成為男性表達欲望和彰顯權力的工具。凝視是一種與眼睛和視覺相關的形式,當我們在凝視人或物時,不但是在“觀看”,它也意味著探查和控制。女性的本質是什么?女性如何在藝術中作為主體存在?女性藝術家通過身體、性別、心理等方式來思索這些問題。將女性從男性客觀化的狀態中贖回,這就導致了以本質主義為中心的身體藝術的持續發展與擴大。這里的本質主義是以生殖隱喻作為“軸心式”圖像來詮釋女性意識的,夏皮羅認為“軸心式是種本質,它來自女性對身體的想象,與男子的想象完全不同,這是女性情感的重新發現。”在瓷盤上創作性題材,就威脅著女性身體只是作為男性藝術家表現興奮喜悅情感的客體的西方美學傳統,這是對傳統美學的解構,也是女性找回自身價值,通過自我意識的覺醒建立“真實而又美麗的世界”的方式。實際上.70年代以來陰戶意象直是被反復使用的策略,它用以抵制男性窺陰癖和維護以女性認知為中心的女性的性生問題。

如果說《晚宴》以身體圖像對父權制進行顛覆,那么《會議》則以輕松俏皮的波普語言對精英文化進行調侃,將原本處于廟堂之上的精英人物直接拉入庸凡現實的日常生活。波普藝術打破了高雅與庸常之間的界限,日常之物、流行文化也走進藝術家的視野,這極大拓展了藝術范疇。撲克牌構筑的場景消解了會議應有的莊重、宏大,神秘及由此讓人產生的膜拜感,莊嚴的表象與幽默的本質使《會議》多了戲謔與反思。知名人物荒誕形象不僅是對精英話語的解構,更是民主,平等、自由的價值觀的表達,這也是藝術家一直秉持的創作主旨:從“時代廣場”對政治人物的漫畫式戲謔就已開始,在《會議》中得到進一步強化,后又延伸至《人民廣場》的百態人生之中。在這種對社會政治及異己事件的興趣及表現中,藝術家的男性視角無處不在,如理性的分析、深刻的觀察、縝密的邏輯等。擁有顯赫人物的牌局必然對世界格局產生重要影響,國家間政治。宗教、經濟領域的對峙博弈和明爭暗斗不絕如縷,權力爭奪與話語支配波譎云詭深不可測,這顯然是男性所理解的“會議的秘密”。此外,帶有各式符號的人物肖像與撲克牌圖像的并置使這些大人物如木偶般滑稽荒誕,他們一旦轉化為撲克牌的主角,這些權力游戲者就注定成為大眾的游戲對象,所謂莊重、崇高乃至神圣的“權力擁有者”在普羅大眾的拼構中被徹底消解。再如這宗教儀式般華麗莊嚴與盛大輝煌的《會議》,只能遠觀,觀者一旦入席,僅以金屬搭扣連接的席位勢必將轟然坍塌,成為一地碎片,它不能承受身體之重,更不能承受生命之重,它注定是只容遠觀與想象的烏托邦。這種視角恢弘且邏輯縝密的認知維度,顯然同藝術家對世界的理性認識和觀察密切相關。

性別與權力之后

《晚宴》誕生于女權主義運動風起云涌的七十年代,它以女性手工的極致方式和咄咄逼人的私密圖像質疑父權制的合法性,以期書寫女性自己的歷史。《會議》創作于新世紀初年,當時羅小平在美講學,對美寬松自由的文化氛圍深有感觸,得益于《撲克牌通緝令》的靈感,特返景德鎮完成這組裝置。二者清晰再現了藝術家的性別視角,權力認知與歷史觀念,均在陶藝乃至現代藝術發展史上產生了深遠影響。文中我并未刻意凸顯性別與作品間的關系,正如伊麗莎白·格羅茲在《性征:作者消逝之后的女性主義》中提出的:“作者的性別和作品的價值沒有直接的關系,就如同作者的個人隱私和職業生涯等事實不能解釋作品樣。不過,作者的性征,其鮮活而實在的肉身,在其創作的作品中會留下痕跡或者標志。正如反過來我們必須承認,作品創作的過程也會在作者(包括讀者)身上留下痕跡樣。”我能清晰感受到藝術家在作品中留下的個人印記。大眾印象中,朱迪是一個敢做敢為,具有反叛意識的藝術家,《晚宴》中那些咄咄逼人的私密圖像顯然成為其情緒外溢的表征;而羅小平一直對藝術世界的未知領域充滿好奇,并以詼諧直率的語言再現其生動真切的一面,不論是《廣場》系列還是《會議》,我們均能體味戲謔與調侃的意趣。

巴爾特提出“可寫的文本”,強調讀者與文本之間存在著互動關系:讀者的不同見解不僅使自己從一個被動的消費者轉變成主動的生產者,在某種意義上這也是對作品的“完善”甚至“重寫”。因此,作品意義也不再限于藝術家的表達,也有賴于觀者的生產性活動對其帶來的多維認知。因此偉大的藝術作品才具有無窮的可闡釋性。鑒于此,本人認為朱迪《晚宴》和羅小平《會議的秘密》在主題命名,形態空間、圖像隱喻.藝術意蘊等方面存在著極有意思的對照,它們均是不同時期社會意識與文化形態在藝術領域的折射,也是時代精神在陶藝中的傳達。同時,當代藝術本身也具多義性和不確定性,這種對意義的包容也使作品持續處于開放性和生成性的過程中,正因如此,藝術史也得以擁有更為多元的闡釋。