藝術裂變時代與中國戲劇導演意識的覺醒

——以張彭春的戲劇導演為例

張 芳

內容提要:張彭春在中國傳統戲曲衰落和西方現代話劇叩門而入的時代背景下,自覺地實踐了歐美現代導演理論。他率先明確導演在話劇當中的核心地位,開始探索當時歐美所涌現出的多元導演風格,并卓有成效地進行了歐美寫實化的現代舞臺美術實踐,促進了中國早期戲劇導演職能的完善。他憑借著自身對中外戲劇的了解和豐富的藝術實踐,于1930年和1935年先后作為總導演和隨團顧問,陪同梅蘭芳赴美和訪蘇,向西方宣揚中國的傳統戲曲,促進中西方戲劇的交融。張彭春的導演觀、導演實踐,是中國戲劇本土化的需要,也是中國話劇現代演進的需要。他創造性地結合中國傳統藝術精神形成其獨特的導演觀念,并確立了從嚴從難的戲劇導演風格。

導演的崛起是現代戲劇史的大事,同樣,也波及中國戲劇藝術創作。整個中國戲劇在這之前相當長的一段時間內,其演出主要是通過劇團內的協商和討論來完成,缺乏專人的指導,各個劇團的指導對舞臺演出只做粗略的安排,唱念的具體內容需要演員依據劇情的走向自由發揮。這離真正的導演職能的確立有很長的一段距離。如果說“中國戲劇導演的概念和普遍的導演實踐是以1923年洪深為上海戲劇社導演《少奶奶的扇子》和《潑婦》作為開始”,那么,必須承認,中國導演的先驅在洪深之前早已存在。張彭春于1916年回國加入南開新劇團擔任副團長后,開始拋棄“新劇”模式,實行歐美現代戲劇流行的導演制,他在南開新劇團導演了《醒》《一年差》諸劇。由于當時中國還沒有導演的稱謂,故有的報刊報道為“張彭春先生導排”。由此可以窺出:張彭春作為中國現代話劇導演的先驅者和奠基人的地位不容置疑,具體地說,他開啟了導演這一職能在中國話劇舞臺藝術中的核心地位,卓有成效地進行了戲劇舞臺導演實踐的新探索,并確立了從嚴從難的導演風格。

一 開啟導演在演出中的職能

張彭春的導演生涯始于1916年加入南開新劇團,他帶領南開新劇團徹底拋棄了編演同步進行的“新劇”模式,確立了導演這一職能在中國話劇舞臺上的重要作用。他把在美國學到的西方現代導演方法踐行在獨幕話劇《醒》中。該劇作為最初的試演,因南開校長張伯苓認為“該劇情旨較高,理想稍深,雖寫實述景,歷歷目前,可以改弊維新,發人深省,無如事涉遐高,則稍失之枯寂,似與今日社會心理不合”,故而被取消了參加校慶公演的資格。如果說,張彭春這次的戲劇導演嘗試以失敗告終,究其原因,是由整個大環境所決定的,特別是受制于人們的思想觀念、認識水平、欣賞習慣等的影響。回顧張彭春創作《醒》時的戲劇環境,盛行一時的文明戲實行的是傳統戲劇的“明星制”,主要還是依靠個別明星演員的即興表演雜以戲曲表演來吸引觀眾。導演于他們來說是聞所未聞的,包括后來的南國社,也不知有導演這回事。“他們不知道什么叫導演,什么叫角色的創造,什么叫演技的基本訓練。”

時代的車輪在滾滾前行,西風東漸,新思想、新觀念在不斷革新。1918,張彭春導演的《新村正》正式公演,此劇在京津兩地均有演出,產生了很大的影響。《國民公報》稱《新村正》為“中國新劇最合西洋新劇原理的杰作”,甚至明確指出它與易卜生、蕭伯納的社會問題劇屬于同一范疇。這指明了該劇內容和主題的現實性和時代感,是導演追求“西洋新劇原理”的產物。這部劇標志著張彭春在南開新劇團導演地位的率先確立,也標志著張彭春作為中國話劇導演先驅地位的確認。有著“南黃北焦”美譽的話劇導演黃佐臨指出,張彭春是“第一位向國外學習戲劇,精通西洋戲劇專業知識,并且富有才華的導演”。

二 踐行歐美多種導演風格的戲劇實踐

張彭春在美國留學之際,對歐美戲劇產生了濃厚的興趣。他如饑似渴地吸收著古希臘戲劇和莎士比亞戲劇的營養,同時又聚焦于歐美興起的現實主義戲劇思潮和小劇場運動。他率先實踐了歐美現代導演理論,特別是受到萊因哈特和戈登·克雷導演觀的滋養。早期,張彭春特別推崇德國表現主義戲劇大師萊因哈特的導演觀,主張以演員為導演材料,“控制他們的每個動作的姿態,以及語調中的最細微的變化,向他們集體地或個別地加上他的個性的印記,直到他們被塑造成他自己概念中的角色”。后來張彭春受到戈登·克雷“傀儡戲劇”的影響,推崇在戲劇這個綜合體中演員必須像“傀儡”一樣,才能實現導演心中的規劃和理想,與劇本、劇場和舞臺達成妥協和一致的戲劇觀。

同時張彭春受到戈登·克雷的啟發,強調演員必須充分認識到戲劇藝術首先是動作的藝術。“對每一個演員的臺詞、音調、面部表情、眼神甚至一些細微的動作,張先生都不會輕易放過,給以嚴格的指導,直到他滿意才能通過。劇中曹禺和嚴仁穎(海怪)的戲最多,他們的追、跑、打等場面中每一臺步,每一方位,都要反復修改。尤其是對主角更是加倍嚴格。當符合他的要求時,他就高興的和曹禺抱在一起。”根據鹿篤桐回憶:“在彩排和第一次演出時,張先生還親自為我們幾個較主要的角色化了妝。連眉毛、眼尾紋和抬頭紋都認真地勾畫。對服裝顏色、衣上的補丁也都仔細推敲設計……在全劇中我的戲并不多。記得有一句臺詞‘真的嗎?’他不厭其煩地教了我多少次,直到說成‘真……的……嗎?’語氣和節拍都符合他的要求時,才滿意地對我微笑地點點頭。”張彭春對戲劇認真嚴謹的態度,由此可見一斑。

導演話劇時,張彭春在確定劇目,分配角色后,首要的就是對演職員進行案頭工作的教育。諸如在導排《娜拉》之時,“他首先向全體演職人員講解易卜生的生平和創作道路,他在黑板上掛著特制的易卜生著作表,從易卜生早期的劇作《勃蘭特》講起,直到他晚年的劇作,詳細介紹這位大師的創作生涯”。曹禺回憶說:“彭春先生做事非常認真,他對大家說,這次排演,非同小可,要成功,必須下苦功夫,從劇本的題旨、人物、表演到舞臺布景,都要在藝術上精益求精,不容稍懈。他講話時那種嚴肅的精神,至今還不能忘記。”通過對劇作家和作品的分析,張彭春會對演職人員提出具體的要求。開排后,張彭春是嚴格的,專制的,“動作的幅度,語調的緩急,燈光的明暗,色彩的冷熱,他都有具體的要求,排演時只能聽命于他,演出時必須一絲不茍”。張彭春要求演員“帶情緒上場”,以體現生活的真實和舞臺真實的完美結合。

同時,張彭春導演對南開新劇團提出了“四種精神”,即“穩”(不慌、深刻),“準”(安排周密),“狠”(咬住牙關,拼命地干),“群”(劇團里沒有“明星”,演員、職員、工友都是主角)。他對演員的演出要求極為嚴格。他說:“不止劇團的演員、職員,甚至工友都要做到好處。我們劇團里面沒有‘明星’,各個演員都是主角。”張彭春強調話劇演員必須在導演的指導下進行刻苦的訓練,并且要求演員在導演的指揮下“行動”。他從美國帶回了一整套正規化的導演制度,并在南開新劇團中嚴格執行,是對文明新戲“玩票”風氣的超越。

三 踐行歐美寫實的現代舞臺美術實踐

張彭春深受歐美現代導演理論的影響,還表現在對現代舞臺美術的探索之中。對1916年張彭春導演的《醒》,周恩來就曾評論:“佳音佳景,兩極其妙矣。”

在張彭春導演的話劇《財狂》中,他特地邀請了在美國耶魯大學專修過舞臺美術的林徽因先生負責舞臺設計,林徽因先生根據導演張彭春的整體構思與瑞庭堂的舞臺條件,設計了“布景是立體的,全臺的,臺右一座精致的樓閣,白石欄桿圍繞著斑痕的石墻,臺左一座小亭,傾斜的亭階伸到臺旁。院中石桌石凳雅潔疏靜,樓中花瓶裝點秀美,這布景再襯上一個曲折的游廊,蔚藍的天空,深遠的樹,這是一幅好圖畫。燈光的色調,明暗快慢;映影的錯綜,疏密,化裝的形似,潤澤;都經過深沉的想象,細心的體會,才能做到的。劇本導演既富經驗,又不絲毫茍且,照顧到動作的小點,又計劃到表演的全局。舉凡演員的姿勢、神情和語調,全要恰到好處。”這一設置不但符合寫實的需要,而且為劇情的展開、人物性格的刻畫、情緒的渲染以及表演提供了切實的方便。

此外,張彭春積極效仿歐美戲劇,在演出時廢棄幕布,使用燈光來表示收場和開場。在《財狂》演出時,“開場前,導演著拿著一只銅鑼,閃到臺后。幾個適度的鑼聲,觀眾們入了座,這才減去燈光。在暗淡中使觀眾和舞臺接近了。同時,演員們走進舞臺,布置妥當。只等燈光一亮,觀眾們便到了另一境界;這的確有些‘人在意中,出人意外’之妙。”《財狂》曾被當時一批學者認為是“中國話劇界近數年來最良好的成績”。

四 編導中西方名劇

張彭春在翻譯大量西方劇作的同時,還系統地將果戈里、王爾德、易卜生、莫里哀的作品搬上中國的戲劇舞臺,于限制中創造屬于中國本土的生活。“五四”期間,新劇每況愈下,以宋春舫、劉半農、胡適等為代表的知識分子翻譯改編了一大批歐美的戲劇作品,產生了廣泛的影響,但能將這些世界名劇成功搬上中國舞臺的實踐卻少之又少。

張彭春說:“我們根據活的需要,對于文化成品感覺不滿。有了這種感覺,我們才能用想象。由想象的構造,擬定活的需要的解決方案。在這時一切文化成品,無論中外,都是新創造的資料。至于那文化成品的價值,卻在創造邊上來估定。”我們的觀眾、社會以及上演的地方,都和原劇作家的時代相距甚遠。原來的劇本很顯然不能應對國內新的需要,不能滿足當下觀眾的需要。“根據戲劇符號學的觀點,戲劇演出的接受是一個編碼解碼的過程,只有按照受眾接近性原則,使演出者和觀眾在相同的編碼系統中,才能取得較好的傳播效果。”張彭春面對東西方文化背景和欣賞習慣的差異,面對文明戲和戲曲界的發難,他創造性地將易卜生的《娜拉》、果戈理的《欽差大臣》《國民公敵》、王爾德的《少奶奶的扇子》、高爾斯華綏的《爭強》、莫里哀的《財狂》、泰戈爾的《齊徳拉》等世界名劇搬上中國舞臺,贏得觀眾的認可和歡迎。

張彭春在《話劇的將來》一文中講道:“中國人演外國劇本,難在生活習慣不同。最難的是內容不同。英文譯成德文、俄文都可以演,惟有譯成中文不能演,非改編不可。”所以,在戲劇改編搬演時,一方面,張彭春強調在改編西方名著時對原著精神的充分尊重,對原著精髓的把握;另一方面,張彭春主張在改編西方名著時,要有“新”創造。例如張彭春于1928年3 月將易卜生的名劇《國民公敵》改譯為《剛愎的醫生》,在易卜生的百年誕辰紀念日公演時,他把握住了斯托克芒斗爭的核心精神,用戲劇的悲劇性喚起民眾的覺醒。該劇“連演兩天,每次皆系滿座……會場秩序甚佳,演員表演至絕妙處,博得全場的掌聲不少”。

1935年,張彭春改編的三幕話劇《財狂》公演。在北方掀起一股熱潮,鄭振鐸、章靳以、李健吾、蕭乾等知名作家專程從北京趕來看劇。《財狂》由張彭春和其學生曹禺根據莫里哀的英文本《慳吝人》改編而成,將戲劇情境和戲劇人物中國化,“若干穿插枝節被剪掉,全劇緊縮成三幕,但原劇的精彩場面、俏皮對話卻保存無疑”。首先,張彭春對劇中的人物做了新的改編,一者將原劇本中一些重要的人名做了切合本土化的處理,并顧及人物的性格和身份。比方說我們一聽主人公的名字韓伯康,很快就會想到其原名Har-Pagon,還極易推想到其財主的身份。二者因為時代的不同,將主人公的形象做了摩登化的處理。特別是張彭春根據當時新的生活經驗塑造了一個中國化的老財主,他刻薄兒女,欺負聽差,放閻王債,不相信中國的銀行,要把現錢變美國股票。三者在劇作技巧上也有新的變化。張彭春一改莫里哀原作第一幕中在經過兩場平淡敘述之后主人公進場的設計,他在開場設置了韓伯康女兒綺麗與青年梵籟的戀愛,通過這對青年男女的愛情引出兩人的關系、地位和身世,同時也引出主人公韓伯康的吝嗇與貪婪。這樣的設置,即簡練又極易抓住觀眾的注意力。除此之外,張彭春增加了一些新材料,鋪墊了新伏筆,使戲劇內容更加連貫。他在原劇作的第五幕前,增加了六個穿插:韓伯康被兒子和聽差竊取美國股票后,他瘋狂地哀嚎,應該悲痛地退場,張彭春為緩解這種緊張的氣氛,在警察入場前設置幾個穿插,可以讓觀眾更深刻地認識韓伯康這一形象。同時,張彭春又增設了美國股票不穩定消息的場景,為結尾留下一個開放性的結局。

在劇本的二度創作中,張彭春強調根據新的需要對原劇作結構進行調整組合,注重對原劇作人物和場景做本土化和創造化的處理,使之更貼近中國觀眾的欣賞習慣。鞏思文在《〈財狂〉改編本的貢獻》中指出:“這次改編,對原劇本不是盲目的全盤接受,卻也不是折衷派,打折扣,耍半盤,而是滿足此時此地的新創造。”

五 梅蘭芳訪美、訪蘇劇目的總導演和隨團顧問

張彭春憑借著自身對中外戲劇的了解和豐富的藝術實踐,于1930年和1935年先后作為總導演和隨團顧問,陪同梅蘭芳赴美和訪蘇。齊如山在《梅蘭芳游美記》中寫道:“我把(按照張彭春的意見)選定的劇本,都按(張彭春規定的)這個時間(不超過兩個小時)改編了一回,編完后,去請教張彭春君。張君說‘《刺虎》這出戲非演不可,因為它不僅演朝代的興亡,并且貞娥(按,即梅蘭芳演的費官人)臉上的神色,變化極多,就是不懂戲的人,看了也極容易明了。’……張君又說‘恐怕每晚得有四出才好,為的是變化觀眾眼光,使他們不至于感到厭倦,可是戲碼一多,時候太久了,怎么好呢?能不能把梅君的各種舞抽出來,單演一場,時間不超過幾分鐘,客觀的精神,就顯得活動多了。’”

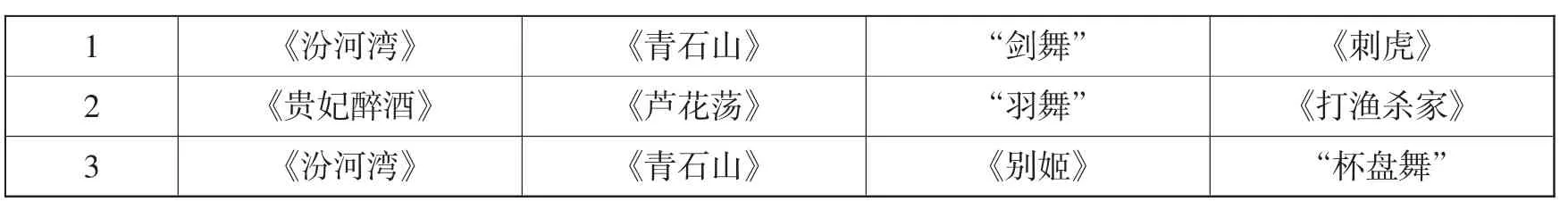

在演出之前,張彭春會親自登臺用流利的英語講解劇情;在演出間隙,他多次做了關于中國京劇的學術講演,由便裝的梅蘭芳示范各種身段與唱腔。考慮到國外觀眾的需要,張彭春根據“一·多”的辯證戲劇觀,對中國古典戲曲的演出劇目做了精心的選擇和編排,戲單如下:

注:張彭春隨梅劇團在舊金山時,應華僑的要求增加了《天女散花》和完整的《霸王別姬》。

從以上的戲單,可以看出張彭春對故事、化妝、穿戴、色彩等多樣化的追求。此外,張彭春對舞臺表演提出了很多建設性的意見和建議,他認為:“外國人對中國戲的要求,希望看到傳統的東西,因此必須選擇他們能夠理解的故事。中國戲的表演手法唱、做、念、打,但這些都為劇情服務,外國人雖不懂中國語言,如表情動作做得好,可以使他們了解劇情。每次演出劇目要多樣化,如同一桌菜肴具備不同的色、香、味,才能引人入勝。我主張以傳統戲為主,武打古裝戲作為片斷,服裝、化妝要搭配。帔、褶、蟒、靠、厚底鞋、長胡子、大頭、貼片、彩鞋、花臉、凈臉等要注意色彩圖案的調和。”張彭春針對比較傳統的、凝固的、過分擺弄程式的京劇舞臺,最早提出了戲曲文本力求精練集中、減少純交代性的場面、廢除檢場、不能為開打而開打等一系列改革建議,得到了梅蘭芳的認可和采納。梅蘭芳一直說,“干話劇的朋友很少真正懂得京劇,可是P.C 張卻是干京戲的大行家”。

張彭春在陪同梅蘭芳訪蘇演出后,開始轉向對中國傳統“舊戲”的價值和“舊戲”的改良的關注。他說:“戲劇家能從現代實際生活里寫出現代人生活的情緒以及向前的趨勢的意念來的才是真正的寫實主義的筆法。換言之,社會主義的寫實主義就是倡導新社會建設的趨勢,表現生活努力的意念。所以寫實主義的劇本用新的形式固然好,若能表現這種新的趨勢而用的只是舊方法也可容納的。”所以他強調的重點并不在于戲劇表現的形式,而是戲劇表達的內容。不管是“新劇”還是“舊戲”都應當表現新生活、新趨勢,要民族化。所以張彭春一再強調他對于戲劇的希冀,就是去表現人心理的態勢,運用心理描寫的方式去表現新的趨勢。在《中國的新劇與舊戲》中,張彭春還強調:“近年來讓人們已經將注意力集中于研究這古老的藝術,看看這日臻完美的表演技巧中是否有可能有些值得分析和重新評價的東西。雖然舊戲中可能有些觀念不再適應時代要求了,但是在舞臺上,在精彩的演出中,仍可發現有益和啟發性的因素。這些因素不僅對中國的新劇有好處,而且對世界其他地區的現代戲劇也有好處。”張彭春試圖從中國傳統戲劇中尋找有益的價值。

張彭春學貫中西,在中西方文化交織的背景下展開其戲劇活動。他于對現實的觀照和對自我表現的探索中,結合中國傳統藝術精神形成了關于戲劇導演問題的理性認知,同時形成其對戲劇本質的探索。從“新”與“舊”的戲劇美學新視野入手來探討張彭春包容開放的導演觀的覺醒,通過將張彭春與同時代戲劇家做橫向的對比,分析他在中國戲劇從古典形態向現代形態轉變的歷史語境中,如何超越“文明新戲”的局限,率先帶領南開新劇團完成戲劇的現代性轉變;同時,考察在對古典戲劇的繼承中張彭春又是怎樣超越同代知識分子的局限性,認識到中國傳統戲曲的重要性,并在跨越中西文化的交流中發揮積極作用等,都是值得進一步研究的課題。