市場化進程中綠色投資對經濟高質量發展的空間效應研究

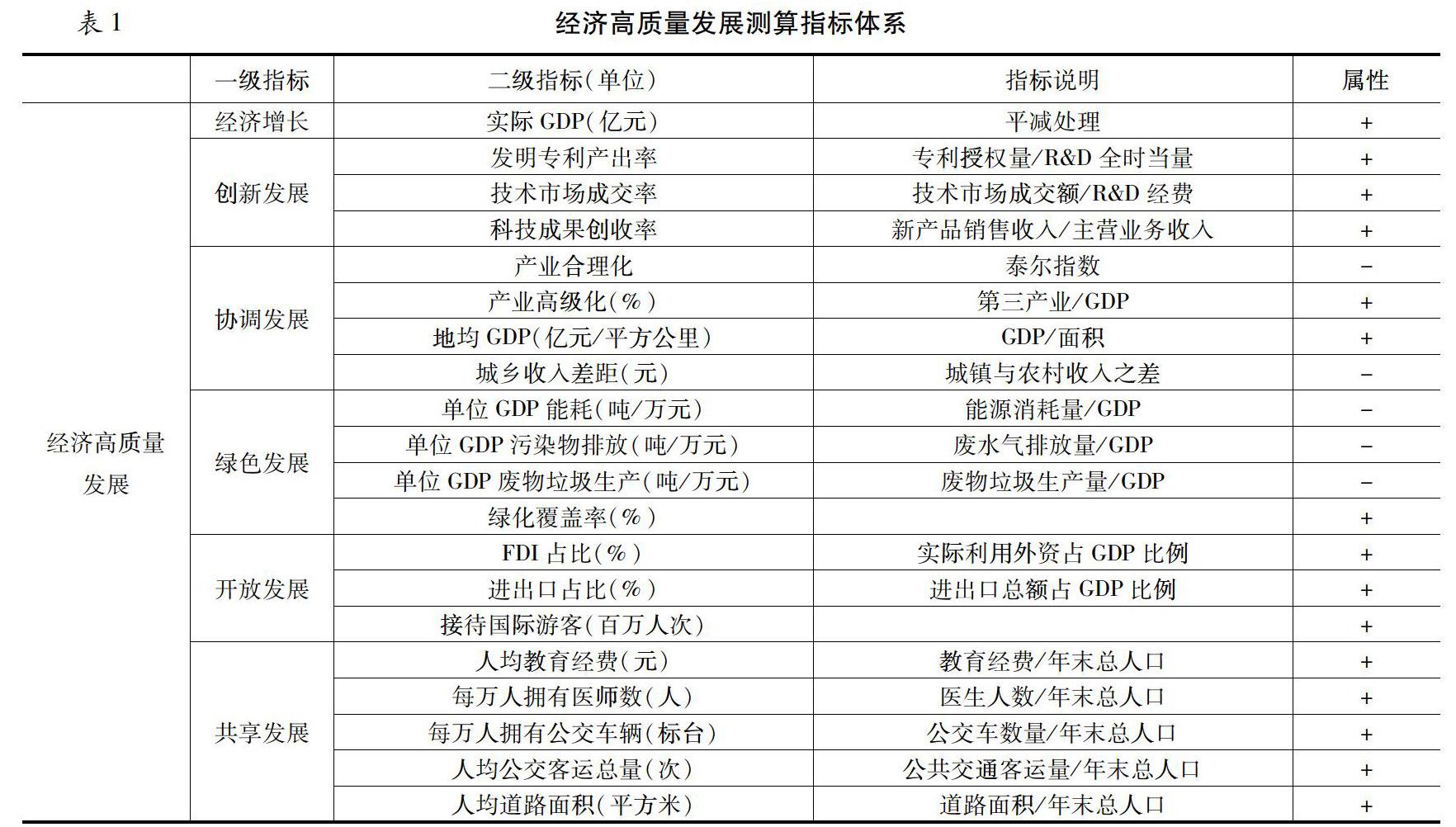

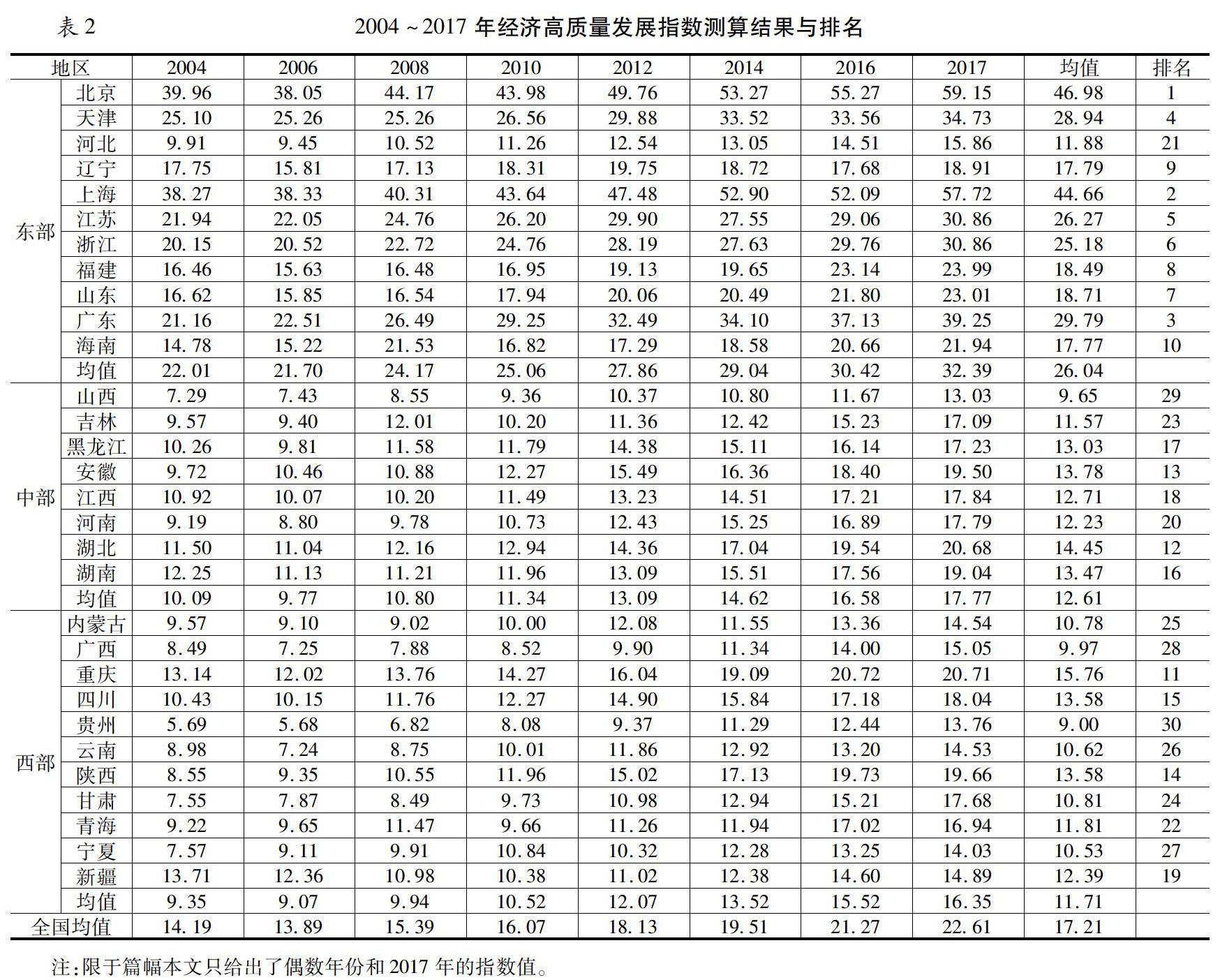

摘要:中國經濟正由高速增長向高質量發展轉變,綠色投資是促進經濟高質量發展的重要舉措,基于新發展理念五大維度,構建經濟高質量發展評價指標體系,測度經濟高質量發展水平,使用2004~2017年30個省區市的面板數據,建立空間杜賓模型,就市場化進程中綠色投資對經濟高質量發展的影響進行實證檢驗。結果表明:樣本期間內我國整體經濟高質量發展呈現逐年上升趨勢,但各地區差異較大;從Morans I結果來看,我國經濟發展存在顯著的空間相關性;綠色投資與市場化進程相結合對經濟發展的影響作用比綠色投資單項指標的作用更顯著;市場化條件下的綠色投資僅對本地區經濟發展產生有效的促進作用,但對相鄰省市會有一定的抑制作用,呈現出區域經濟發展的“虹吸效應”。

關鍵詞:市場化;綠色投資;經濟高質量發展;空間效應

一、引言

改革開放40多年來,我國經濟快速增長的同時也付出了沉重的環境代價,對于處于經濟轉型關鍵時期的中國來說,其核心是要尋求經濟、社會和環境之間的協調發展,而解決這一深層次矛盾和困境的根本出路在于經濟高質量發展。高質量發展要求在尋求經濟增長的同時,重視社會發展和環境保護,即兼顧經濟、社會和環境可持續發展才是高質量發展的核心體現。那么,轉變經濟發展方式就成為了我國經濟由高增速向高質量轉型的重要措施。而這一重要措施的核心因素之一便是探尋刺激經濟轉型的新增長點。

在中國經濟高速增長的時期,我們依靠投資創造了一個“中國奇跡”,但隨著環境污染日益嚴重以及人們的環保意識不斷增強。2006年中央經濟工作會議把節能減排作為轉變增長方式的突破口,十九大報告更是注重環境污染治理問題。不斷推進生態文明建設,貫徹綠色發展理念,因而以兼顧經濟、社會、環境的“綠色投資”作為經濟新增長點備受學界和業界的廣泛關注。依據有關文獻對綠色投資統計口徑的限定[1],綠色投資總額呈現上升趨勢,由2004年的2968.61億元增長到2017年的21278.8億元,GDP占比則從1.77%增至2.52% ,這顯示出綠色投資對經濟增長的貢獻呈上升趨勢。但轉型期的經濟依然呈現出下行的壓力,顯示綠色投資與經濟發展不同步,對此問題需要做進一步的探索。

此外,綠色投資受眾多因素影響,其中市場環境尤為重要。由于“市場最為關鍵的優勢在于信息的自由流動”[2],理論上良好的市場環境通過信號機制為綠色投資反映出真實的潛在機會,降低信息探尋的成本,增進投資效益,以此促進經濟轉型與發展。但我國市場化進程存在著不平衡、不協調的問題,導致區域經濟發展也面臨同樣的問題[3],那么市場化進程的不斷深入是否也影響綠色投資在經濟轉型中的作用效果呢?本文的研究目的在于探究這個問題,為我國經濟實現有效轉型提供理論依據。

二、理論分析與作用機理

(一)概念界定

1.經濟高質量的界定。長期以來,學術界一直圍繞著“經濟增長”這一核心問題開展探討。早期更多的是研究經濟數量上的拉動,而隨著粗放式經濟增長帶來的負面影響,學者們開始關注對經濟增長“質量”的評價,尋求經濟增長的轉變并對經濟增長質量進行了評價研究。[4] [5] [6]而隨著黨的十九大明確提出經濟由高速增長轉向高質量發展,學術界對經濟高質量發展進行了頗多的探討。有關內涵特征的研究,各個學者從不同的角度給出了自己的認定。[7][8]其中,有學者以經濟增長質量為基礎,構建指標評價體系測量經濟高質量發展的強度,以定量研究界定其內涵。[9]

雖然“經濟高質量發展”的內涵沒有得到學術界統一的認定,而且與“經濟增長質量”的內涵沒有進行明確的劃分。但二者既相同又有差異,相同之處在于經濟不再是簡單的“數量”和“規模”上進行擴張,而是要涉及經濟、社會、生態等多個維度的發展;差異之處,一方面,“經濟高質量發展”是經濟數量和質量的統一,內涵范圍比“經濟增長質量”更廣,另一方面,“經濟高質量發展”在現階段經濟轉型時期更具有時代意義。[10]另外,也有學者以社會主要矛盾轉變為出發點,梳理時代轉變的內在邏輯,從理論和實踐層面說明告別“慣性思維”對于發展的關鍵性,對高質量發展的內涵有了更深入的理解。[11]

2.綠色投資的界定。目前,學術界對于綠色投資的概念尚未形成統一的認定,國內外在理念上存在差異,甚至國內“綠色投資”的統計口徑不一致。國外的學者將綠色投資視為一種“社會責任投資”,主要從企業的角度出發,在選擇投資時既要注重收益也要兼顧對環境、社會和經濟的影響[12][13],因此也被稱為“三重盈余”投資。

而國內學者更多地把綠色投資看作是“環保投資”,這與我國經濟快速增長過程中帶來的環境污染有密切關系。進入21世紀我國經濟一直保持高速增長,但因環境污染所造成的直接損失也十分巨大,于是學者們開始對“綠色投資”進行研究,探索兼顧經濟增長和降低環境污染的新動力。研究初期,有學者給出了一個寬泛的定義,認為能提升綠色GDP的投資就是綠色投資。[14]隨著中國經濟不斷發展,對綠色投資的理解更加豐富和深入,并且融入了國外學者的認知。他們認為,不僅要對環保低碳進行投資,同時也要秉持可持續發展理念,考慮經濟、社會等因素。[15]直言之,將綠色投資作為經濟發展的一種新模式。[16]

(二)經濟發展的空間效應研究

近年來,隨著我國經濟增長模式由“惟GDP論”逐步向追求經濟高質量發展轉變,以及空間計量經濟學與區域經濟發展理論的逐步完善,學者們關于經濟發展的空間效應研究也日益豐富。從縣域、地級市、主要經濟區域和省域等層面發現我國區域經濟發展普遍存在空間關聯性和集聚性特征。[17、18、19、20]然而,需要注意的是省際經濟增長尚未趨同,且在忽視空間效應的情況下其收斂性會被高估,以及經濟發展的收斂速度也會被低估。[21]可見,我國各地區經濟發展已呈現空間相關性,其具體形式更多地表現為:核心地區抑制周邊區域的經濟增長,且周邊地區之間也呈現負面溢出效應。[22]從而,空間效應呈現出“核心—外圍”格局的“虹吸效應”,并且區域一體化進程會產生“虹吸效應”[23],而在京津翼、珠三角、長江中游地區以及京滬高鐵沿線地區等區域經濟研究中都印證了這一結論[24、25、26]。

四、空間面板模型設計與實證分析

(一)空間計量模型構建

依據空間效應的不同表現形式[41],把空間計量模型分為空間自回歸模型(SAR)、空間誤差模型(SEM)和空間杜賓模型(SDM)。SDM考慮了被解釋變量的空間效應是否依賴于本地區與鄰近地區的解釋變量,具有比SAR與SEM更一般形式,能有效地估計地區之間的溢出性。基于此,構建空間面板杜賓模型,以期考察綠色投資對經濟高質量發展的影響,模型形式如下式(1)~(3):

上3式中,i為省區市,t為年份,EQDit為經濟高質量發展指數,LnXit分別為LnGIit、LnEIit和LnPGIit,即綠色投資、環保投資和生產性綠色投資,Marit為市場化進程,CONit為控制變量。 為空間回歸系數,反應空間效應, 代表空間固定效應, 代表時間固定效應, 代表隨機擾動項,wij為空間權重矩陣。關于權重矩陣的wij設定,0-1矩陣未考慮省市內部的距離和經濟發展的不均衡性,而簡單的地理權重矩陣難以發現地區間的經濟相互關系[42],兩種權重矩陣不符合經濟發展的現實情況,故本文借鑒張林的做法 ,構建了經濟空間矩陣。[38]

(二)變量選取與數據說明

1.被解釋變量

經濟高質量發展(EQD)采用熵值法進行評分,具體指標選擇與測算結果參見上節內容。

2.核心解釋變量

廣義綠色投資(GI):根據前文綠色投資概念界定可以看出,學術界對于度量綠色投資的口徑尚未統一。大多數文獻以環保投資(EI)作為綠色投資的指標。但此指標涵蓋的范圍較為狹義,本文在環保投資的基礎上加入生產性綠色投資(PGI),即引入水利建設投資與營林投資之和。[1]由于綠色投資的規模尚小,故采用絕對數值給予度量指標,同時以2004年為基期對綠色投資進行平減處理。

市場化程度(Mar):隨著市場經濟的發展,市場改革不斷深化,促使資源配置效率從低效到高效的變化,進而提高經濟發展的質量。本文采用樊綱&王小魯等編制各省份的市場化指數 作為市場化程度指標。[29]

3.控制變量

參考現有的文獻,本文控制變量選取了物質資本(LnKi),采用永續盤存法進行度量;居民消費(C)采用各省市居民消費占GDP的百分比;政府支出(Gov)采用各省市財政支出占GDP的百分比;人力資本水平(LnHr)采用各省區市高校在校生人數取對數;城鎮化(Urbanization)率采用人口城鎮化率,即各省區市城鎮人口占年末總人口比例。

以上所有數據選取了2004~2017年30個省區市的面板數據(由于數據缺失將西藏排除在外),數據來源于《中國統計年鑒》《中國環境年鑒》《中國水利年鑒》《中國林業年鑒》以及國家統計局和各省市統計年鑒(2005~2018)。數據中采用絕對值的指標均以2004為基期進行平減處理并取對數,變量的描述性統計見表3。

(三)空間實證分析

1.空間相關性檢驗

使用空間計量模型的前提是研究對象具有空間相關性,一般利用全局莫蘭指數檢驗(Morans I),檢驗結果見表4,發現樣本期間經濟高質量發展的Morans I均在1%的水平內顯著且為正值。說明我國30個省區市的經濟高質量發展呈現顯著的空間相關性,而非表現為隨機性。

2.空間依賴性檢驗

在建立空間面板模型之前,首先對OLS 模型估計結果進行研究,從OLS模型殘差的Morans I測試結果來看,其殘差表現出顯著的空間依賴性,LM檢驗結果見表5所示。

從表5可以看出,模型1~3對應M1~M9的9個具體方程,其所有的LMlag、R-Mlag和LMerror、R-LMerror均通過了1%的顯著性檢驗,表明殘差存在顯著的空間相關性,故傳統面板OLS模型已然無法完整解釋綠色投資與經濟高質量發展在空間層面的作用關系,應將空間因素納入計量模型予以考察。同時,檢驗結果也說明了建立SAR與SEM均可以進行后續分析,而這兩個模型是SDM的特殊形式,需要進一步檢驗SDM是否簡化為SAR或SEM。關于SDM適用性檢驗如表6所示。

由表6可知,9個方程的Wald檢驗和LR檢驗均通過1%的顯著性檢驗,說明所有的SDM沒有退化為SAR或者SEM,故均應選擇SDM模型進行后續分析。而Hausman檢驗結果顯示,只有M2、M4、M5和M8沒有通過顯著性檢驗,其余方程均通過了10%的顯著性檢驗,應選擇固定效應模型。但由于研究對象為各省區市,不存在隨機抽樣的問題,可以不用通過個體效應推斷總體效應,為符合現實情況將所有方程均采用固定效應進行分析。綜上檢驗結果,綠色投資對經濟高質量發展的空間效應模型為固定效應的空間杜賓模型。

3.空間模型實證結果

通過構建空間計量模型對M1~M9采用極大似然估計,得到固定效應的回歸結果以及空間項滯后項系數rho的結果,發現本地區經濟發展受到周圍地區經濟發展及其他因素的溢出影響(如表7所示)。表7列出了9個方程的時空雙固定效應下SDM模型的擬合效果。 雙固定下SDM模型在最小方差(sigma2)和最大似然值(Log-L)等指標上,相較時間固定和空間固定模型是最優的。而且赤池信息準則(AIC)和貝葉斯信息準則(BIC)均小于其他兩個固定效應下的AIC和BIC,進一步表明采用時空雙固定效應的SDM進行分析更為準確。

由表7可見,所有方程的rho通過了1%的顯著性檢驗,表明綠色投資對經濟高質量發展存在明顯的空間效應。具體來看,從M1~M3的結果看出,綠色投資(LnGI)的回歸系數為正但不顯著,表明綠色投資對經濟高質量發展具有正向效應,但作用不明顯。分解發現,環保投資(LnEI)的回歸系數為負數,表明對經濟發展呈現不明顯的負作用;而生產性綠色投資(LnPGI)的系數為0.715,且通過了1%的顯著性檢驗,表明對經濟高質量發展具有顯著的促進效用。可見,綠色投資在促進經濟轉型發展方面是具有成效的,而其中的生產性綠色投資在經濟提質增效上具有核心刺激作用。

而M4~M6為引入市場化進程后的回歸方程,結果顯示市場化指數(Mar)對經濟發展具有推動作用,且通過了1%的顯著性檢驗;同時也影響了綠色投資的作用大小,但對控制變量幾乎沒有影響,表明市場化進程的引入是分析經濟高質量發展的另一個關鍵性指標,也表明“市場”這只看不見的手在逐漸發揮主導作用。

在M7~M9中把綠色投資和市場化指數的交叉項納入模型進行分析,結果發現綠色投資的作用方向均為負,而市場化指標的作用效果也不顯著,但二者的交叉項均對經濟發展有促進作用,且均通過了10%的顯著性檢驗。進一步說明,綠色投資在市場化進程條件下,對經濟向高質量發展起到顯著的促進作用。那么,空間效應的分解將以M7~M9的實證結果進行分析。

4.空間效應分解

為分析市場化進程中綠色投資對經濟高質量發展的空間影響程度,采用偏微分法形成矩陣方程對空間效應進行分解[43],其直接效應、間接效應和總效應的估計模型如式(4)所示。

其中,式(4)等號右邊矩陣的主對角線對應綠色投資的直接效應,表示綠色投資對本省市經濟發展的影響;非主對角線則表示間接效應,表示綠色投資對相鄰地區的影響,通過觀察間接效應顯著性來判斷空間溢出效應的程度。此處采用M7~M9對市場化進程中綠色投資及各控制變量的三種效應進行分解,具體結果見表8所示。

(1)綠色投資的直接效應通過10%的顯著性檢驗且系數為-1.109,而間接效應的系數為6.254,也通過了10%的顯著性檢驗。表明本地的綠色投資對經濟發展具有顯著的抑制作用,而對相鄰省份的發展有明顯的溢出效應。進一步分解發現,環保投資的直接效應與間接效應均通過了5%的顯著性檢驗,且兩種效應的作用方向與綠色投資的作用方向一致;而生產性綠色投資的兩種效應作用方向也與綠色投資一致,但效果均不顯著。說明處于經濟轉型時期的綠色投資尚不具備推動本地區經濟發展的作用,原因可能在于為治理污染投入了更多的消耗型資源而減少了生產性資源的投入。

(2)市場化進程的直接效應均不顯著但系數為正,而間接效應也不顯著且為負。表明本地區的市場化進程對經濟發展只有有限的正向作用,同時對相鄰省市具有一定的抑制作用。在黨的十八屆三中全會已明確指出“使市場在資源配置中起決定性作用”,但溢出效應作用相反,說明了全國各地的市場化進程不深入,各地保護勢力依然存在,難以發揮市場的決定性作用。因此,各省市的市場化進程只對本地區發展起到有限的促進作用,而對相鄰地區有一定的抑制性。

(3)交互項的直接效應均通過5%的顯著性檢驗且系數為正,而間接效應的系數均為負,與市場化進程的作用方向一致。這表明在市場化進程中各省市綠色投資對本地經濟發展的促進作用十分明顯,但卻抑制了相鄰地區的發展。意味著隨著本地區市場化程度不斷增強,從市場中發現兼顧經濟、社會和環境的綠色投資信號,進而促進經濟提質增效;但由于各地保護壁壘尚未突破以及受到示范性地區“虹吸效應”的影響,造成對相鄰省市的溢出作用反向,從而產生一定的抑制作用。

(4)從控制變量來看,物質資本的直接效應和間接效應均為負,直接效應顯著而間接效應不顯著;居民消費的直接效應均為負且不顯著,而間接效應均為正數,且通過了1%的顯著性檢驗;財政支出的直接效應和間接效應均為負;人力資本的直接效應和間接效應均為正;城鎮化的直接效應均為負且通過了1%的顯著性檢驗,而間接效應均為正但不顯著。

五、結論與對策建議

(一)基本結論

通過以上實證研究,可以得出以下基本結論:

1.中國整體經濟發展趨于平穩且穩步上升,而各省市相互之間有正向的空間效應形成。雖然整體經濟發展良好,但各區域和各省區市之間存在較大差異,東部省區市發展水平明顯高于中西部地區,符合我國經濟發展的現狀。同時,各地區經濟高質量發展具有明顯的空間自相關性。

2.市場化進程中綠色投資對經濟高質量發展有促進作用且效果顯著。依據表7中模型3的結果,發現綠色投資、環保投資以及生產性綠色投資分別與市場化進程結合能有效促進經濟高質量發展,而三種投資單獨對經濟發展卻有抑制作用且環保投資通過了10%顯著性檢驗。

3.市場化進程中綠色投資對區域經濟高質量發展有“虹吸效應”。由表8結果顯示,交叉項的直接效應系數為正且均通過了5%的顯著性檢驗,而間接效應均為負值,表明在市場化進程的綠色投資能有效刺激本地經濟發展,卻抑制了鄰省的發展。

4.人力資本的增加不僅促進本地區的經濟發展,也對相鄰地區產生了顯著的正向空間溢出效應;居民消費、城鎮化的增長能帶動相鄰省市的經濟發展,但對本地區的經濟具有抑制性;物質資本、財政支出的增加對本地區和鄰近地區的經濟發展均產生了抑制作用。

(二)對策建議

基于以上研究結論,給出長江經濟帶向高質量發展的對策建議:

1.充分發揮東部省區市經濟高質量發展的空間溢出效應,縮小地區之間經濟發展差距,同時輻射周邊省份以帶動其經濟發展。我國經濟高質量發展地區之間存在明顯差異,經濟發展較高水平的省區市主要集中在東部,但依據Morans I發現具有顯著的空間溢出效應。北京、上海、廣東、天津和江蘇作為經濟高質量發展的“領頭羊”,在提升本地區發展的同時,應積極利用自身的區位優勢、資源優勢、技術優勢,促使東部對中西省份產生輻射示范效應,擴大其高質量發展溢出效應,起到以點帶面的作用,逐步形成區域協作發展態勢,帶動整體區域經濟高質量發展。

2.綠色投資需與市場化進程相配合,共同推進我國經濟高質量發展。期望通過綠色投資解決各省市發展不平衡不充分問題,促進各省市經濟能提質增效。在此過程中,需要與市場化進程形成良性循環,即市場化進程的不斷深入為綠色投資提供投資信號,以此帶動本地區的經濟發展,同時,綠色投資可以通過市場化進程配置有效資源、打破區域之間的壁壘,降低地區之間的調整摩擦、增強地區之間的協調發展,以此加快經濟的有效轉型。

3.制定統籌協調發展的政策措施,緩解或者化解“虹吸效應”帶來的負面影響。通過區域綠色投資整體、協同發展規劃,調整綠色投資結構和加大投資力度,以提升綠色投資對鄰省市經濟高質量發展的溢出作用。因示范性地區綠色投資形成的“虹吸效應”對鄰省市經濟發展產生的抑制作用,需要以區域協調發展的觀念考慮通過以市場為導向,構建綠色投資平臺,同時,及時適當調整示范性地區的作用方向,依據自身優勢發揮空間溢出效應作用,刺激相鄰省市綠色投資效果,帶動鄰省綠色投資規模的提升。同時,各省市應盡快全面突破保護壁壘,使得全國市場真正實現互聯互通,使得信息資源能在區域之間能夠全面獲取,促進綠色投資發現有價值的信號,以此帶動經濟的有效轉型。

4.擴大人力資本在經濟發展中的推動作用,弱化物質資本、財政支出對經濟發展的拉動力。作為重要的投入要素,人力資本的提升是實現經濟有效轉型的有效途徑。而人力資本提升不僅指勞動力數量的增加,更是人力質量的提升。因而,進一步需要在經濟發展中提升教育水平和人口受教育年限。另外,應相對減少物質資本在經濟發展中的直接作用,同時應弱化地方政府通過財政支出對資源的直接配置,防止因地區之間的競爭所導致的過度干預。

參考文獻

[1]Liao X C, Shi K. Public appeal, environmental regulation and green investment: Evidence from China[J]. Energy Policy, 2018, 119(8): 554-562.

[2]Hayek F A. Economics and Knowledge[J]. Economica, 1937, 4(13):33-54.

[3]孫曉華,李明珊,王昀.市場化進程與地區經濟發展差距[J].數量經濟技術經濟研究, 2015(6):39-55.

[4]鈔小靜,任保平.中國經濟增長質量的時序變化與地區差異分析[J].經濟研究,2011,(4):26-40.

[5]魏婕,任保平.中國各地區經濟增長質量指數的測度及其排序[J].經濟學動態,2012,(4):27-33.

[6]詹新宇,崔培培.中國省際經濟增長質量的測度與評價——基于“五大發展理念”的實證分析[J].財政研究,2016(8):40-53;39.

[7]林兆木.關于我國經濟高質量發展的幾點認識[N].人民日報,2018-01-17.

[8]金碚.關于“高質量發展”的經濟學研究[J].中國工業經濟,2018(4):5-18.

[9]師傅,任保平.中國省際經濟高質量發展的測度與分析[J].經濟問題,2018(4):1-6.

[10]馬茹,羅暉,王宏偉,王鐵成.中國區域經濟高質量發展評價指標體系及測度研究[J].中國軟科學,2019(7):60-67.

[11]高培勇.理解、把握和推動經濟高質量發展[J].經濟學動態,2019(8):3-9.

[12]Eyraud L, Clements B, Wane A. Green Investment: Trends and Determinants[J]. Energy Policy, 2013,60(6): 852-865.

[13]Starr M A. Socially responsible investment and pro-social change[J]. Journal of Economic Issues, 2016, 42(1): 51-73.

[14]孟耀.基于資源環境保護的綠色投資及其發展思路[J].財經問題研究,2007(5):64-69.

[15]陳志國,楊甜婕,張弛.養老基金綠色投資組合分析與投資策略[J].保險研究,2014(6):117-127.

[16]王娜,申俊亞,周天樂.基于三階段DEA方法的綠色投資效率研究[J].財經理論與實踐,2017,38(2):42-47.

[17]吳玉鳴.縣域經濟增長集聚與差異:空間計量經濟實證分析[J].世界經濟文匯,2007(2):37-57.

[18]張海龍,黃鏡淳,賈菲,韓愛華.我國288個城市經濟發展的空間溢出效應研究[J].統計與決策,2019(24):141-144.

[19]何雄浪,葉連廣.長江經濟帶城市群經濟關聯、空間溢出與經濟增長[J].現代財經(天津財經大學學報),2020(1):16-28.

[20]方大春,馬為彪.中國省際高質量發展的測度及時空特征[J].區域經濟評論,2019(2):61-70.

[21]師傅,任保平.策略性競爭、空間效應與中國經濟增長收斂性[J].經濟學動態,2019(2):47-62.

[22]陳玉,孫斌棟.京津冀存在“集聚陰影”嗎——大城市的區域經濟影響[J].地理研究,2017,36(10):1936-1946.

[23]杜明軍.區域一體化進程中的“虹吸效應”分析[J].河南工業大學學報(社會科學版),2012,8(3):38-41;46.

[24]姚東旭.京津冀協同創新是否存在“虹吸效應”——基于與珠三角地區對比分析的視角[J].經濟理論與經濟管理, 2019(9):89-97.

[25]孫克,聶堅,游細斌,陳永林.長江中游城市群生產性服務業的分工特征及空間效應分析[J].經濟地理,2018,38(2):123-132.

[26]黃振宇,吳立春.京滬高鐵對沿線城市經濟的影響——基于空間經濟學理論的實證分析[J].宏觀經濟研究,2020(2):165-175.

[27]黃清子,張立,王振振.絲綢之路經濟帶環保投資效應研究[J].中國人口·資源與環境,2016,26(3):89-99.

[28]黃菁,陳霜華.環境污染治理與經濟增長:模型與中國的經驗研究[J].南開經濟研究,2011(1):142-152.

[29]樊綱,王小魯,馬光榮.中國市場化進程對經濟增長的貢獻[J].經濟研究,2011(9):4-16.

[30]呂朝鳳,朱丹丹.市場化改革如何影響長期經濟增長?——基于市場潛力視角的分析[J].管理世界,2016(2):32-44.

[31]施震凱,王美昌.中國市場化進程與經濟增長:基于貝葉斯模型平均方法的實證分析[J].經濟評論,2016(1):26-38.

[32]程銳.市場化進程、企業家精神與地區經濟發展差距[J].經濟學家,2016(8):19-28.

[33]姜巍.市場化改革、對外開放與中國區域經濟增長[J].廣東社會科學,2019(2):28-39.

[34]景維民,莫龍炯.市場化轉型、所有制結構與地區經濟增長[J].現代財經,2019(2):31-42.

[35]卞元超,吳利華,白俊紅.市場分割與經濟高質量發展:基于綠色增長的視角[J].環境經濟研究,2019(4):96-114.

[36]沙依甫加瑪麗·肉孜,鄧峰.資本市場扭曲與綠色經濟效率——基于空間杜賓模型的實證分析[J].南京審計大學學報,2020(1):93-102.

[37]謝賢君,王曉芳.市場準入規范化對綠色增長水平的影響——基于經濟合作與發展組織綠色增長戰略視角[J].經濟與管理研究,2020,41(2):3-18.

[38]張林.金融發展、科技創新與實體經濟增長[J].金融經濟學研究, 2016(1):14-25.

[39]蔡昉.中國經濟增長如何轉向全要素生產率驅動型[J].中國社會科學,2013(1):56-71.

[40]陳詩一,陳登科.霧霾污染、政府治理與經濟高質量發展[J].經濟研究,2018(2):20-34.

[41]Luc Anselin, Raymond J.G.M. Florax, Sergio J. Rey. Advances in Spatial Econometrics: Methodology, Tools and Applications[M]. Berlin; New York: Springer, 2004.

[42]林光平,龍志和,吳梅.我國地區經濟收斂的空間計量實證分析:1978-2002[J].經濟學(季刊), 2005(10):67-81.

[43]LeSage J P, Pace R K. Introduction to Spatial Econometrics[M]. Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group, 2009.

Abstract: China's economy is changing from high-speed growth to high-quality development, the green investment is an important measure to promote high-quality economic development, based on the five dimensions of the new development concept, we will construct a high-quality economic development evaluation index system, measure the high-quality development level, use the panel data of 30 provinces and cities from 2004 to 2017, establish the spatial Dubin model, and empirical study the impact of green investment on high-quality economic development. The results indicate that: during the sample period, the high-quality development of China's overall economy is on the rise year by year, but the differences between regions are large. Judging from Moran's I results, there is a significant spatial correlation in China's economic development. The effect of the combination of green investment and marketization process on economic development is more significant than that of the single indicator of green investment. Green investment under market-oriented conditions only has an effective effect on the economic development of the region, but it will have a certain inhibition effect on neighboring provinces and cities, showing the "siphon effect" of regional economic development.

Keywords: marketization; green investment; high-quality economic development; spatial effects

作者簡介:張明龍(1988-),男,四川成都人,深圳大學經濟學院博士研究生。研究方向為區域經濟與綠色經濟。

基金項目:國家社會科學基金項目“我國能源結構調整與綠色能源發展研究”(項目編號:15BJL045)

通訊地址:廣東省深圳市南山區南海大道3688號深圳大學云杉軒724 ?郵編:518060

電話號碼:13730853347 ? 電子郵箱:923954724@qq.com