《藏云圖》研究

——崔子忠的道教情思與對李白形象的再造

故宮博物院書畫部 | 邢陸楠

故宮博物院收藏有一幅崔子忠款《藏云圖》軸,絹本設色,縱189 厘米,橫50.2 厘米,為窄幅高軸。作者于畫面左上自題:“丙寅五月五日,予為玄胤同宗大書李青蓮藏云一圖。圖竟而煙生藪澤,氣滿平林,恍如巫山,復恍如地肺。昔人謂巫山之云,晴則如絮,幻則如人,終不及地肺。地肺之山云祖也,春巒巒不辨草木,行出足下,坐生袖中,旅行者不見前后。史稱李青蓮安車入地肺,負瓶瓿而貯濃云,歸來散之臥內,日飲清泉臥白云,即此事也。崔子忠。”鈐“丹仙骨”朱白文方印、“家住三城二水濱”朱文方印,起首鈐“畫心”朱文方印。右側裱邊處有兩方梁清標的鑒藏印,分別是“蒼巖”朱文方印、“棠村審定”白文方印。丙寅為明天啟六年(1626 年),此作是目前所見崔子忠有紀年的作品中年代最早的一件。

圖中上下皆為山石,巖體突出如瘤狀物,畫家以細密的橫向墨線皴出山石質感,其上再以濃墨點苔;而在畫心中部,占據畫面近三分之一的是李白將要貯藏的白云,畫家以水紋狀線條勾出,循環往復,表現了云霧的輕盈飄忽及流動感。下方坡道上,李白正與二位仆從向白云行走,其中李白蜷腿坐于四輪圓盤車上,雙手拱起搭在憑幾之上,仰頭目視白云,若有所思,一仆肩扛竹竿,上掛瓶瓿,左手指云,回首示意主人白云所處;另有一仆雙肩背繩,繩系圓盤車,正躬身牽車而行。在中心人物的背后,可見山間垂下的瀑布,從頂峰處一直斷斷續續綿延至畫面下方。作為此圖所要表現的主體人物,李白的形象在畫面中占比例很小,但畫家通過一些視覺的營造技巧,將觀者的目光拉至人物身上,如以較濃重的墨色表現處于上下兩端的山石、樹木,在此襯托之下,白云的淡與輕就顯得很具說服力,而這團云霧的形狀又由上至下進行縮回,直至末端形成了一個指向性的箭頭,正對李白和兩位仆從。

據崔子忠的題文可知,此圖描繪的正是李白赴地肺山以瓶瓿貯藏濃云的傳說,在這一傳說中,李白貯云歸來后又將所藏之云“散之臥內,日飲清泉臥白云”。然而,就目前所見有關李白的傳說記載中并無“地肺藏云”一事,畫家似乎通過繪畫講述了一個關于李白的罕見傳說,而題文中所涉及的“地肺山”又具有明顯的道教色彩。畫家以此圖贈“玄胤同宗”是否借此表達了更深層的意涵?這是否與畫家本人的思想觀念或信仰有關?本文通過分析畫家題跋中所透露的信息、李白在明代世人心中的形象,以及崔子忠的信仰、交游等情況,試對此問題進行探討。

一、地肺山的道教色彩

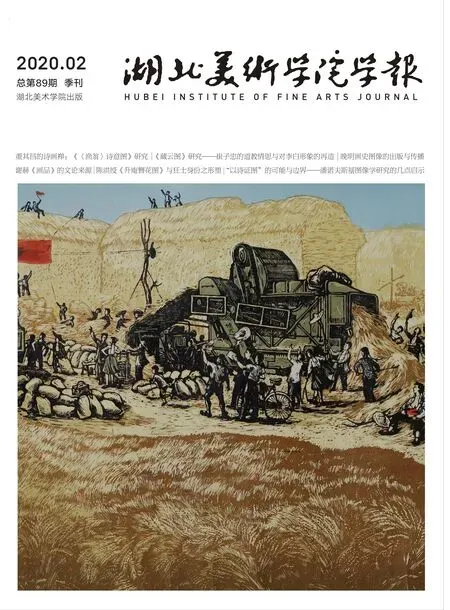

藏云圖軸 崔子忠

在《藏云圖》的題文中,崔子忠提到了一處地理名稱“地肺山”,他在文中是這樣描述此山的:“煙生藪澤,氣滿平林,恍如巫山,復恍如地肺。昔人謂巫山之云,晴則如絮,幻則如人,終不及地肺。地肺之山云祖也,春巒巒不辨草木,行出足下,坐生袖中,旅行者不見前后。”按地肺山正是道教“洞天福地”體系中被列為“七十二福地”中的第一地。所謂洞天福地,簡言之即是位于現世名山中的人間仙境,由神仙及真人所居住,若修道者居此修煉或請乞則可得道成仙。

就道教而言,其最核心的內容便是神仙信仰。有學者曾指出,“作為宗教來說,道教的情況復雜,前后不一,派別甚多,主張各別。但從總體上講,服食丹藥,追求長生不死和修煉成仙卻是它思想的核心。”[1]其他如老莊哲學、符箓禁咒、齋儀修持、威儀戒律,或為文飾其教,或為迷信手段,多圍繞這一核心思想展開。同時,道教認為求仙有術,想要得道成仙,需要勤修苦練,但由于術法或修煉手段的高低難易,以及階級社會等級觀念在神仙世界中的反映,仙界也派生出許多等級,早期一般將仙分為天仙、地仙、尸解仙,如:“上士舉形升虛,謂之天仙。中士游于名山,謂之地仙。下士先死后蛻,謂之尸解仙。”[2]后期的神仙類型更加繁多,但基本不出上、中、下三個等級劃分方式。其中等級略低的地仙,便是洞天福地的主要居住者。

作為道教宇宙觀的重要組成部分,洞天福地實際包括了十大洞天、三十六小洞天和七十二福地,其內涵即在人類所棲居的現實空間中(即“大天世界”),并存著三十六所相對隔絕、大小不等的生活世界,以及七十二處特殊地域,這些洞天福地大多位于中國境內的大小名山之中或之間,且由于它們位于我們所處的空間中,因而與我們的世界有著各種各樣的聯系。[3]正是由于這種相對隔絕、隱蔽的神秘感,且在現實中可以到達的真實屬性,使洞天福地成為了人與仙之間的溝通橋梁,也成為了修行者夢寐以求的修煉場所。①

據《洞天福地岳瀆名山記》中的“七十二福地”所記,“地肺山在茅山,有紫陽觀,乃許長史宅”[4]。可知地肺山即位于今江蘇省鎮江市句容縣的茅山(又名句曲山)范圍內;除此之外,地肺之所在另有終南山(位于陜西省西安市)、商山(位于陜西省商洛市)、武當山(位于湖北省十堰市)以及東南海里幾種說法。如《史記》集解中的《括地志》云,“終南山一名中南山,一名太一山,一名南山……一名地肺山,在雍州萬年縣南五十里。”[5]明人謝肇淛延續此說:“荊州濟江西岸有地肺,洪潦常浮不沒,其狀若肺焉,故名。駱賓王吸金丹于地肺,即此也。或云終南山亦曰地肺,一云太一山。”[6]晉人皇甫謐撰《高士傳》則言,四皓于“秦始皇時,見秦政虐……乃共入商雒,隱地肺山,以待天下定。”[7]宋代僧人釋贊寧在《東坡先生物類相感》中提及救窮草時,說它在“武當地肺山西角有大松樹下生,不枯,日食三寸可以絕谷也”[8]。東南海里說則為“《玉環山輿地志》云:樂清東南海中有地肺山,一名未陋山,去岸百余里,周回五里,中無蛇虎,舊有居民,今空而湖田宛然疑此是也。”[9]

不論其具體地理方位如何,早期文獻中關于地肺山的記載多與隱逸、長生不老等思想有關,而在洞天福地系統確立后,地肺則進一步與福地修仙的概念相結合了。據載,曾經居住在地肺山(茅山、商山、終南山)的隱士或者仙人包括四皓、鳳綱、李常在、謝允、許長史(許謐)、陶弘景、彭君與王重陽等。在這幾個人之中,四皓為避秦亂世而隱居商山,其余諸人除王重陽以外,則皆以肉身成仙后入山,鳳綱“常采百草花,以水漬泥封之,自正月始盡九月末止,埋之,百日煎丸之,卒死者以此藥內口中,皆立生綱長,服此藥得壽數百歲不老,后入地肺山中仙去”[10]。李常在“少學道,人世世見之,計已四百歲而不老,每娶婦有兒乃去,去后三十余年,人見在地肺山”[11]。司馬永禎在《天地宮府圖》中提及第一福地時,有言“(地肺山)昔陶隱居幽棲之處,真人謝允治之”[12]。《云笈七讖》另有“彭君服之壽七百七十九歲后入地肺山去,不知所在”[13]。以上幾位均可被視為地仙,而王重陽則略有不同,他是選擇入終南地肺進行修行的道士,他在修道后舍妻棄子,且“故以猥賤語詈辱其子孫,其末后句云:相違地肺成歡樂,撞入南京便得真”[14],后更以地肺王重陽自稱。

這一現象與福地概念的發展可以相互對應上,按福地與洞天是洞天福地學說的兩大核心概念,但從現存文獻考查,福地的概念出現較洞天更早,早期道經《道跡經》即謂:“句曲山(即地肺山)居月弗地,必度世,見太平。”《文選》載晉孫綽《游天臺山賦》有“仍羽人于丹丘,尋不死之福庭”之句,[15]葛洪《抱樸子》亦有言道:“是以古之道士合作神藥必入名山,不止凡山之中正為此也。又按《仙經》可以精思合作仙藥者,有華山、泰山……地肺山……此皆是正神在其山中,其中或有地仙之人。上皆生芝草,可以避大兵、大難,不但于中以合藥也,若有道者登之則此山神必助之為福藥。”[16]可見早期的福地或弗地、福庭便是具有度世太平、使人不死之功能的,后期道經如《南岳九真人傳》則更關注于福地與修行之間的關系,“修道者若非其地,如植五谷于砂石之間,則不能成矣。雖有升飛之骨,當得福地靈墟,爾后可以變化。雖累德以為土地,積功以為羽翼,茍非其所,魔壞其功,茲道無由成矣”。文中將修道擇地與農夫播殖相提并論,可見修道之人對于福地的重視程度。[3]因此,地肺山作為七十二福地之第一地,特指適合修煉的太平地域,可避兵災大難,更可使人長生不老,同時它也是一些中級仙人——地仙的居住地,因而具有濃厚的道教色彩,并且附帶有隱逸的寓意。

雖然尚未見到李白關于地肺山的直接描述,但是唐宋時期的其他詩人對于地肺是有詩文涉及的,如唐人溫庭筠便有《地肺山春日》一首:“冉冉花明岸,涓涓水繞山。幾時拋俗事,來共白云閑。”宋人陳深作《送劉梅溪游句曲》,對句曲也即地肺山的描述是:“天心橋畔行將老,地肺山中隱去休。半嶺白云容可玩,一庵明月尚空留。”均對于山中白云有特別的描述,然而他們都是作為現實世界中的游客對山中云霧進行詠嘆,能夠藏納地肺之云于瓶瓿中的李白顯然超越了凡人的屬性,他在其中究竟承擔怎樣的角色呢?

二、李白形象的仙化

作為《藏云圖》的主要角色,在崔子忠的語境中,李白已然進入到了洞天福地的境界之中。按照前面的分析,能夠進入地肺者或為地仙、或為修道者,而李白在現實世界中道教徒的身份,以及后人所賦予他的仙位皆可助他登臨福地。

如前文所言,神仙有等級之別,在民間影響力較大的是天仙、地仙、尸解仙、水仙和鬼仙,其中地仙為肉體直接成仙者,由于無法升天,只能居住于地上的洞天福地之中,《仙術秘庫》中說:“地仙者有神仙之才,無神仙之分。得長生不死,而作陸地游閑之神仙,為仙乘之中乘者。”[17]而尸解仙不能以肉體成仙,必須通過死亡進行轉化,其形式多樣,對應不同的死亡方式分別有有兵解、水解、火解等。在民間傳說中,李白是通過水解的方式得以轉化成仙的,南宋陳葆光在其《三洞群仙錄》卷十五中有記:“《摭遺》子美后說李太白宿江上,于時高秋澄流,若萬頃寒玉,太白見水月即曰:吾入水捉月矣。尋不得尸,說者云水解,此神仙之事也。”[18]可見在時人的認知中,李白的死亡是其水解成仙的途徑。但同時,李白又符合“中士游于名山,謂之地仙”的情況。在《三洞群仙錄》卷十中,陳葆光又記載了一則李白成仙后與白居易之孫白龜年的一段對話,“李太白招之與語曰:吾自水解之后,放遁山水間,因思故鄉西歸嵩峰,中帝飛章上奏,見辟掌箋奏于此,今已百年矣……乃出書一卷遺之曰:讀此可辨九天大地禽獸語言,汝更修陰德可作地仙也。”②從這段文字中可知,李白在水解成仙后被派放至嵩山掌箋,甚至可助人修行,從而具備了地仙居住洞天福地的屬性。

在《東坡志林》中,蘇軾也曾記錄過一個關于李白的故事,“都下見有人攜一紙文書,字則顏魯公也,墨跡如未干,紙亦新鍵,其首兩句云:朝披夢澤云,笠釣青茫茫。此語亦非太白不能道也。”[19]這段趣聞在比蘇軾略晚的趙令畤筆下則擴充地更為詳細具體,“東坡先生在嶺南言,元佑中有見李白酒肆中誦其近詩…少游嘗手錄其全篇。少游敘云:觀頃在京師,有道人相訪,風骨甚異,語論不凡,自云嘗與物外諸公往還,口誦二篇,云東華上清監清逸真人李白作也。”③李白之詩世人皆可傳誦,在東坡面前讀李詩并無特別,但關鍵之處在于這首詩蘇軾之前從未見過,因為此詩乃李白死后成仙之新作,文中所言紙墨皆新、墨跡未干,以及某道士不久前從李那里得到,有人見李在酒肆中誦詩均意味著李白業已成仙,且時常往返人間傳授逸詩,甚至還獲得了正式的仙位——東華上清監清逸真人。此仙位得到了當時人的認可,如稍晚的阮閱記述:“元佑八年,東坡帥定武李方叔、王仲弓別于惠濟,出示《南岳典寶東華李真人像》,又出此二詩,曰此李真人作也。近有人于江上遇之得此,云即李太白也。”[20]南宋時期的道士白玉蟾也曾有云:“李白今為東華上清監清逸真人,白樂天今為蓬萊長仙主。”[21]

李白在死后被不斷仙化,一方面與他生前就已經獲得的“謫仙人”、“酒中仙”等稱號有關,另一方面,也與他在現實世界中道教徒的身份有關,兩者之間可謂互為驅動。關于李白詩歌中的神仙意向、他謫仙稱號的獲得、在詩歌中自我仙化的傾向以及求仙訪道對于李白的影響,有許多學者都曾做過研究。如松浦友久就在其《李白的客寓意識及其詩思》中指出,李白在被賀知章稱呼為“謫仙人”后,便逐漸以“謫仙”自居,并且創作了表現其意圖的“謫仙歌”;[22]李長之在《道教徒的詩人李白及其痛苦》一書中表示,道教的五大基本概念道、運、自然、貴生愛體和神仙都處處支配著李白的詩文創作,由此而言太白是一個忠實的道教徒是毫無疑問的。[23]羅宗強則進一步指出,李白所修煉的教派很可能即茅山上清派。[24]

通過這些研究,我們可知李白自幼便有求仙訪道的行為傾向,他“五歲誦《六甲》,十歲觀百家”[25]、“十五游神仙,仙游未曾歇”[26],因此結交了很多“道友”,如東巖子、元丹丘(丹丘生)、元演、紫陽先生、蓋寰、高尊師、參寥子等。[23]35以“謫仙人”許之的賀知章也深信道教,二人初見便是在長安的紫極宮中,且李白能夠供奉玄宗朝翰林,便得益于玄宗之妹玉真公主(女道士持盈法師)的推薦。而李白在天寶年間所作的兩首詩歌《訪道安陵遇蓋還為余造真箓臨別留贈》與《奉餞高尊師如貴道士傳道箓畢歸北海》,則可視為他正式入道的記錄,在詩文中,李白提到:“安陵蓋夫子,十歲與天通…為我草真箓,天人慚妙工。”[27]蓋夫子即蓋寰,他為李白造“真箓”的舉動,實則是將李白納入自己的道派,而其高尊師如貴也曾在齊州紫極宮(今山東濟南)為李白授箓。修于初唐的《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》對授道箓有明確的記載,按不同的等級需應傳授不同的經箓,依次漸進,“參受經戒法箓,須依此次第名位,不得叨謬”。可見,傳授者如果不按照被傳授者的次第而錯傳,是有罪的[24],所以李白的兩次受箓意味著他在教派中次第的晉升,也意味著中年以后的他已經成為了名副其實的道士。

從凡間的一名道士進階為東華上清監清逸真人,李白在世人心中的形象經歷了由凡入仙的過程,也由此產生了相應的故事、傳說與繪畫,如前文所引《南岳典寶東華李真人像》便是一例。在中國古代的詩人之中,有關李白的傳說應當是最多的,這些故事傳說有的出自其生平,如李白與酒(高力士脫靴、跨驢入淮陰縣、醉寫嚇蠻書等);有的是基于其生平的演化,如李白與其他名賢的交往(春夜宴桃李園、竹溪六逸等);但其中內容形式最為豐富的當屬講述李白與仙有關的的傳說。從李白作為太白星而誕生,到以“謫仙人”的風格作詩,直至他的死亡,也生發有“捉月”與“騎鯨”兩個故事,而“騎鯨”又是在“捉月”的基礎上產生的,更進一步將李白的形象仙化了。

就故事產生的年代早晚來看,酒類為先,同時期人杜甫即有“天子呼來不上船”這樣的故事傳誦;與仙化有關的傳說則在李白去世后開始流傳,傳為柳宗元所撰的《龍城錄》中便講述有李白跨赤虬仙去的故事,而捉月與騎鯨說是李白死亡百余年才逐漸成型的,至早產生于唐末五代;基于李白生平所演化出的故事則略晚,元明時期為通俗文學所采納。

明清時期,隨著戲曲、小說的流行,關于李白的各類故事有了更加豐富的情節,有時甚至可以互相串聯演繹,使李白成為了頗受歡迎的文學及繪畫創作題材。從同期相對應的繪畫作品來看,其中較為流行的畫題為飲中八仙、醉酒、春夜宴桃李園與竹溪六逸,不僅歷代皆有描繪,且數量較為集中,這些題目多注重表現李白的酒品與文人屬性層面,這或與當時文人喜結社、好雅集有關。崔子忠顯然對這一現象有所了解,雖然目前所見關于崔子忠的記載十分有限,但世人對他的“怪”與“異”卻多有著墨,同時期人董其昌稱他“其人、文、畫皆非近世所常見”[28]。清初人朱彝尊將崔子忠與陳洪綬二人并稱,并點評道:“予少時得洪綬畫輒驚喜,及觀子忠所作,其人物怪偉略同,二子癖亦相似也。崇禎之季,京師號南陳北崔。”[29]乾隆時期的書畫家方熏在評價崔、陳二人時,也說他們“僻古爭奇,各出幽思”,并且“子忠人物外他畫少見”[30]。可見崔子忠在人物畫領域是有心僻古且力求險怪的,不滿足于人物畫的既定畫風和題目,他在表現方式上追求與眾不同,如以戰筆作畫,人物形體略作變形處理等,在題材上則追求新奇、高古,所作畫題多出自道釋、鬼神與新興傳說。

《藏云圖》中所講述的李白故事是世所罕見的,與同時期流行的雅集宴飲中李白頗具煙火氣的形象不同,畫家截取的是李白仙化的層面,在繪畫性質上與“捉月圖”和“騎鯨圖”比較貼近,后者在明代也是傳播較廣的圖像形式,不僅出現在了人們暑日納涼的扇子上、客廳的屏風上④,且作為陪葬品出現在了淮安王鎮的墓室中。在松浦先生看來,這類傳說的魅力在于將李白詩歌的主要題材典型化,對“詩人李白”觀念形態方面的認知基調予以可視化、形象化,從而構成了更為鮮明的印象,即李白的超凡脫俗、天才等因素由于他在長江采石磯飲酒、捉月入水溺死而輪廓鮮明。同時在世人眼中,這位天才詩人與他在自家宅中平凡衰老病死的結局不相適應,他應當在酒興之際同江月融為一體,以保持永恒的生命。[22]306由此而言,傳說正是詩人詩風與人生經歷的象征,以此角度出發,則關于李白臨終以及仙化的傳說反映了后人對于李白的印象、評價和愿望。

在《冬夜于隨州紫陽先生餐霞樓送煙子元演隱仙城山序》中,李白曾提到“吾與霞子元丹、煙子元演,氣激道合,結神仙交,殊身同心,誓老云海,不可奪也。歷行天下,周求名山,入神農之故鄉,得胡公之精術。”又“紫陽因大夸仙城,元侯聞之,乘興將往。”[31]文中的紫陽先生胡氏,便是道教上清派的傳人,在李白為紫陽所作《漢東紫陽先生碑銘》中,李指出了紫陽的師道傳承,即以陶弘景為始的茅山派:“道始盛于三茅,波乎四許。華陽(中缺)陶隱居傳升元子,升元子傳體元,體元傳貞一先生,貞一先生傳天師李含光,李含光合契乎紫陽。”[32]除紫陽先生,李白還曾接觸過上清派的司馬永禎、吳筠與元丹丘,且曾受上清派的影響煉制內丹,這應是李白與茅山即地肺之所在最為直接的關聯了。而將李白與地肺、藏云等意向相結合的崔子忠,實則是借助李白的形象傳達了個人的認知與情思,背后所蘊藉的是他的道教情結與隱逸思想。

三、崔子忠的生平、交游與道教情思

關于崔子忠的研究目前比較有限,20 世紀70 年代,臺北故宮博物院曾挑選晚明丁云鵬、吳彬、藍瑛、陳洪綬和崔子忠五名畫家的作品舉辦特展,首先對崔子忠的繪畫有過一次匯總展覽與出版。由于這些畫家“盱衡斯世,能不為文(征明)、董(其昌)所覆蓋而可以自開新生面者”,因此將他們命名為“晚明變形主義”(展覽名稱即“晚明變形主義畫家作品展”),“名雖非舊,大抵可以概括其義矣”[33]。對于崔子忠作品的第二次全面匯集發生于2008 年,北京故宮博物院與上海博物館聯合舉辦《南陳北崔——故宮博物院、上海博物館陳洪綬、崔子忠書畫特展》,悉數陳列新編三十卷《中國繪畫全集》所收的崔子忠傳世作品,幾乎囊括了中國大陸的全部收藏,李維琨在圖錄文章中討論了“南陳北崔”說的產生,以及清人對崔子忠的評述。[34]

1984 年,美國加州大學伯克利分校的安雅蘭(Julia Andrews)以崔子忠道教題材作品為研究對象撰寫博士論文,初步討論了崔子忠與道教的關系[35]。2009 年,高居翰在其《山外山:晚明繪畫(1570-1644)》一書中以一節的篇幅介紹了崔子忠的繪畫,同時提及了他作為道教徒的可能性[36]。另有青島農業大學藝術學院的宋磊曾對崔子忠的祖籍進行過分析,認為他出身膠東崔氏,并對他與萊陽宋氏家族成員的關系有所涉及。[37]

崔子忠字青蚓,一名丹,字道母,關于他生平的記載十分有限,大多圍繞幾個信息展開,分別是:僑居都門補順天府學生員;游董其昌門下;蒔花養魚杳然遺世,興至則解衣盤礴;一妻二女皆能點染設色;庸夫俗子用金帛相購請,雖窮餓掉頭弗顧;史可法當街贈馬,崔氏賣馬換酒宴客;宋應亨屬人以千金為崔君壽,崔子忠拒受壽金;宋玫數求崔畫不許,誘之邸舍,崔子忠不得已作畫,后索取碎之;甲申入土室中匿,不出遂餓死等。⑤明清時期有關崔子忠的文獻記載大多在這幾條信息中相互引用、重疊,而崔子忠的友人王崇簡、錢謙益,同時期人姜紹書、吳偉業則為我們提供了一些不同尋常的信息。

首先,王崇簡在“都門三子傳”中提到了崔子忠的出身與交游,“其先山東平度州人,嘉隆時有仕至顯官者,子補蔭留京師,遂家焉,即其祖也。家故饒,萬歷時上供珠玉諸珍貨,率僉京師富民辦納,中官勒抑,費不貲,復不時與直,家以此中落。子忠為諸生,甚貧。于六經無不讀,得諸戴禮者尤深。為文崛奧,動則千言……督學御史左光斗奇其才,置高等食餼。及數試而困,慨然棄去不復應試……先是子忠偕蔣生漁郎受業于宋公應(繼)登之門”⑥。

由此可知,崔子忠祖上頗為顯赫,可率僉京都富民辦納珠玉珍貨,只是由于受宦官勒索,資金虧空而家道中落。崔子忠為順天府諸生時,曾受御史左光斗的賞識,按王崇簡與崔子忠同為順天府學生,先后受知于左光斗,后來崔氏又與左光斗的弟子史可法結識,遂有當街賣馬的故實。按左光斗與史可法左與史皆為東林黨人,《藏云圖》繪制時正值其覆滅,王崇簡在崔子忠傳中也提到了這一節點:“左公為閹豎陷詔獄,迨斃而歸櫬,人莫敢近。時史公可法與予皆諸生,受知于公。史公就視于獄,予哭于郊,幾不測。子忠曰:‘二生何愚也,不能為魏邵之脫史弼于死,徒效郭亮、董班哭李固、杜喬何益耶?’士自四方來慕其人,多謝不見,人或尤之,笑曰:‘交游盛而朋黨立,東漢之季可鑒也。’后果有以復社植黨言者,其識力過人如此。”[38]2088

通過這段文字,我們得知崔子忠并不好交游,也慎于結黨、社,只是他的友人王崇簡為復社一員,他的受業恩師也是山左大社的重要成員,他自己不免也加入了這一組織。據王氏記載,崔子忠受業于宋繼登門下,與宋氏子弟多有往來,錢謙益在《列朝詩集》小傳之“崔秀才子忠”一節中也提到:“少為諸生,師事萊人宋繼登。宋諸子及群從皆與同學,而玫及應亨尤厚善。”[39]宋氏為萊陽大族,而山左大社即萊陽士人為應援復社而成立,成立時間在崇禎二年前后。

據《民國萊陽縣志》卷三之三記載:“山左大社九十一人,萊陽除繼登父子,有左懋泰、宋珵、趙士驥、姜瀾、宋璜……崔丹,實居十六七,棲霞、郝晉亦與斯盟而繼澄為之冠。”[40]其中所列之人皆萊陽人氏,除宋氏外,姜氏、左氏均為當地大族,崔丹即崔子忠,位列最后。雖然身為社中一員,但崔子忠似乎仍試圖減少與之有“利益往來”,宋應亨遣吏部之人送壽金被崔氏拒絕、宋玫請他作畫也遭到回絕。

相比于社員的積極為政,崔子忠更傾向于平淡、閑逸的生活,并樂于隱居,甚至連繪畫作品也不肯輕易許人:“人有欲得其畫者,強之不可得,山齋佛壁則往往有焉。”[38]2086以至于其作品流傳至今已是鳳毛麟角,存世不足20 件,且創作題材不外乎神仙道釋(云中玉女、洛神、許旌陽升仙、李白藏云、掃象)、傳說人物(長白仙蹤)與儒林軼事(伏生授經、桐陰博古、云林洗桐、蘇軾留帶),這一現象與他避世隱居的思想是相吻合的。或許是看到東林黨覆滅的慘狀,以及個人對于黨爭的疑慮,崔子忠似乎更傾向于以溫和的方式介入到現世當中,表現在繪畫層面則是對于題材選擇的穩定性與傾向性。崔子忠的作品題材頗為固定,他曾多次繪制的題材即“許旌陽升天圖”,并且曾在自己的其他作品中提及過許旌陽的事跡,如在現藏上海博物館的《云中玉女圖》中有言:“如曰,許旌陽以五十旅行,雖多亦奚以為。” 許旌陽即六朝時人許遜(239-374 年),曾任旌陽令,因晉室紛亂而棄官東歸,傳說他于寧康二年舉家飛天成仙,正是“一人得道,雞犬升天”典故的由來(臺北“故宮”本即被崔氏命名為《云中雞犬圖》),其崇拜本為民間傳說,后為道教之凈明道所吸納。該教派不僅奉許遜為祖師,且從儒家學說當中吸取了孝道一類的道德主體,自宋代以后逐漸成為民間流行的融合性宗教,其宗旨即“以忠孝為本,敬天崇道,濟生度死為事”[41],認為恪守忠、孝即可得道修仙,因此又被稱為凈明忠孝道。“忠孝”本是儒家倫理綱常的核心,但凈明道卻將之轉化為“仙道”的基礎,這一理念使其成為明代最具活力的道教宗派,因之堅決地肯定各種儒家價值觀,故對于儒家士子十分具有吸引力。⑦這種既能夠兼顧儒家倫理道德,又可以修仙得道的主張與崔子忠的想法頗為契合。據各種史料文獻所載,崔子忠一直流寓于北京,本名崔丹,或為懷念故鄉,或為追求道法,他將名改為子忠以表忠孝之道,而其字道母,或亦出自宋人對于《道德經》的注解,“道有大小,真為道母,眾人自道入真,真而后神。至人以神入真,卻神返本,故曰:一定之器,真元大樸,真真真申言之者,不雜之謂也。”[42]

崔子忠雖然避免與宋氏子弟進行金錢上的往來,且將宋玫之畫撕毀,但他并非一直拒絕為友人作畫,據文獻所示,崔氏曾為萊陽宋氏繪制過作品,但題材無非是“許旌陽移居圖”或“掃象圖”,朱彝尊認為崔子忠所畫許旌陽如同龔開畫鬼,并說“萊陽宋司臬玉叔曾示予《許旌陽移居圖》,鬼物青紅,備諸詭異之狀,幾與龔圣予爭能”[43],又“掃象圖”中具有“掃除著相”的意涵,崔氏以此圖贈友或為警示意義。

在晚明繪畫當中,避世修仙是一類頗為獨特的主題,并在民眾當中形成了一定的流行程度,相對于明代中期蘇州的城市山林,這類題材的出現仿佛反映了時人正處于兵災大難之中,亟須解脫之道。而崔子忠在這獨特的主題之中,又賦予了畫面超脫的景象,按子忠師承姜隱,此人曾于萬歷朝供奉內廷畫院,以構景“蕭疏寄情”為名,只是“凝遠猶未足以盡其妙也”[44]。崔子忠在老師的基礎上,于構圖之上更為大膽,在處理布景時,他經常取窄而長的立軸布置山石、煙云,人物、事件則被縮小安排在畫面中景的位置上,這幾乎是崔子忠必用的手法,罕有例外,而這種若即若離的表現手法十分適用于超越現實的仙靈世界。并且,為了在人物畫領域有所突破,崔子忠在常規題材創作時也會鉆研創新,并在道釋題材中加入現實的考慮,如吳偉業有言:“當時駕幸承天門,鸞旗日月陳金根。雞鳴鐘動雙闕下,巋然不動如昆侖。崔生布衣懷紙筆,道沖騶哄金吾卒。仰見天街馴象來,歸去沉吟思十日。”[45]生動地記錄了崔子忠在鑾駕承天門時,懷筆紙觀察、記錄大象的情景,以為其《掃象圖》籌備素材。

同時期人的相關著述和現存的實物作品,為我們勾勒出了一個真實生動的崔子忠形象:他出生萊陽世家,文筆崛奧、畫風奇古,為人不好交游卻頗重情義,能夠在東林覆滅之時與史可法、王崇簡往來,后又因與萊陽宋氏交好而加入山左大社以應復社;內心懷揣儒家忠孝節義之思,卻“數試而困,慨然棄去不復應試”,在避世隱居與忠孝之間為尋得一個平衡點,寄情于凈明道的義理之中;作畫好道釋、傳說題材,極少與人,且不為金錢所動,因此存世作品較少。這樣耿直孤傲的崔子忠,在甲申之時走入土室餓死殉節,是合乎他的追求與品行的。

四、小結

《藏云圖》為崔子忠的早年作品,此時的他已經顯露出了對于道教題材的偏好,他在圖中營造了一個“李白地肺藏云”的故事,將洞天福地之第一福地地肺山與尸解成仙的李白相結合。此圖創作正值明朝天啟年間,閹黨橫行,政治黑暗,而福地“過不逢兵戈之亂,不為豪強之侵,不近往來之沖”的屬性正是世人所追求的美好愿景,李白身兼詩人、隱士、道士與仙人數重身份,在明末擁有廣泛的社會認同,以此作贈人則具有得道求仙、避世隱逸,甚至長壽不老的多層意涵在其中。而崔子忠本人很有可能是道教凈明道的追隨者,在儒家忠孝與道家避世之中尋得平衡,反映在繪畫作品之中,則是他對于道釋類題材的偏好。同時,作為與陳洪綬并駕齊驅的人物畫家,崔子忠在創作時力求僻古求新,能夠在筆法、構圖上大膽嘗試,并在同類題材上進行突破。

注釋:

①按洞天福地體系的形成經歷了一個發展過程,其理論產生于東晉時期,至唐末五代達成最終形態。從現存文獻來看,六朝時期陶弘景(456-536)的著述,唐代司馬承禎(647-735)所編《天地宮府圖》以及唐末五代杜光庭(850-933)編撰的《洞天福地岳瀆名山記》可視為這一理論的三大重要發展階段。后兩部文獻的貢獻在于構建了一套沿襲至今的中國名山系統,司馬承禎與杜光庭有意識地將自然山水與道教乃至佛教相結合,強化了山就是神仙居所,也即道士們展開宗教活動場所的觀念。

②陳葆光《三洞群仙錄》卷十,明正統道藏本,407 頁。

③趙令畤《侯鯖錄》卷第二,清知不足齋叢書本,58 頁。

④圖像記載見于:明人張岱《自為墓志銘》,“指屏上李白騎鯨圖曰,太白騎鯨,采石江邊撈夜月”。程敏政《簋墩集》卷六十七、丁養浩《效唐集》卷四《太白騎鯨圖》詩、章綸《章恭轂公集》卷六《李白騎鯨扇面》詩。

⑤這些敘述的原始文字出自錢謙益《列朝詩集》丁集第十之“崔秀才子忠”,清順治九年毛氏汲古閣刻本,4614 頁。

⑥王崇簡《青箱堂文集》卷八,清康熙二十八年王燕刻本,2086 頁。王氏為于奕正、黃鼐與崔子忠三人作傳,因三人皆“以志行聞”。

⑦凈明道作為別具一格的整體出現于宋元時期,元人黃元吉編撰了《凈明忠孝全書》,作為這一宗派的明確思想表述,強調儒家忠孝誠和正意等儒家價值。該教派在從元末一直持續至明,實際上“凈明道”一詞不見于諸如《明史》之類的官方材料中,但張宇初在其道教宗派史中卻提到了它,而且它還出現于許多明代文人的著述中。凈明一詞的缺失可能說明該道派被政府官員認為是從屬于正一道或全真教的道派。見于[英]崔瑞德、[ 美] 牟復禮編《劍橋中國明代史》下卷,中國社會科學出版社,2007 年12 月,922 頁。