深度學習的影響因素與策略研究

章璇 王娟 顧雯 王夢娜

摘 要:“互聯網+”時代,“深度學習”對高校教育教學的重要性日益凸顯。采用描述性分析、線性回歸分析、因子分析等方法,對高校學習者深度學習的影響因素進行分析。研究表明:影響學習者深度學習的主要因素包括師生反饋與評價、學習者反思與知識加工水平、環境資源建設以及教師的任務驅動法教學。提出以多元評價促進反思為根本,以促進學習者知識建構與加工水平為目標,以提供豐富合理的環境資源為需求,以任務驅動法促進教學為重要抓手的策略模型。

關鍵詞:深度學習;混合式學習;影響因素

DOI:10. 11907/rjdk. 192359 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

中圖分類號:G434文獻標識碼:A 文章編號:1672-7800(2020)007-0245-04

Influencing Factors and Strategies of College Learners Deep Learning

——Practical Analysis Based on Blue Ink Cloud Class

ZHANG Xuan, WANG Juan, GU Wen, WANG Meng-na

(School of Wisdom Education,Jiangsu Normal University,Xuzhou 221116,China)

Abstract:In the era of Internet plus, the importance of deep learning to university education and teaching is increasingly prominent. In this paper, descriptive analysis, linear regression analysis and factor analysis are used to analyze the influencing factors of college learners in-depth learning. It is found that the main factors affecting learners in-depth learning include feedback evaluation from teachers and students, learners reflection and knowledge processing level, environmental resources construction and teachers task-driven teaching. To this end, The study puts forward a strategy model based on multi-evaluation and reflection, aiming at promoting learners knowledge construction and processing level, providing abundant and reasonable environmental resources for demand, and promoting teaching by task-driven method.

Key Words:deep learning; blended learning; influencing factors

0 引言

隨著“互聯網+教育”的迅速發展,“深度學習”受到廣大教育研究者的關注[1]。《新媒體聯盟地平線報告:2016高等教育版》提出,實施“深度學習”策略已成為驅動學校應用教育技術的遠期趨勢之一[2];《新媒體聯盟地平線報告:2017高等教育版》再次強調影響高等教育發展的長期關鍵趨勢是深層學習方法的應用[3]。這都說明深度學習方式作為未來4-5年的關鍵技術,對高等教育的發展將帶來深遠影響。

深度學習有助于提高學習者高階思維能力,強調學習者主動發現問題與解決問題,從淺層學習走向深度學習,培養創新型人才[4]。為促進學習者的深度學習,需要剖析哪些因素鼓勵或抑制深度學習的發生,如何針對這些影響因素提出相關策略并應用于課堂實踐[5]。以往研究中,相關研究者都是檢驗單一或某幾個變量與深度學習的關系[6]。深度學習影響因素包括知識加工水平、反思評價水平、問題解決能力、主動合作能力和溝通交流等5個維度,缺少教師層面的影響因素維度[7]。為此,本文基于藍墨云班課學習平臺,基于深度學習相關理論,通過調查混合教學模式下影響深度學習的主要因素,從學習者、教師、環境等多方面進行分析探究,提出策略方案,以促進深度學習的有效發生。

1 深度學習與藍墨云班課

本研究借助藍墨云班課學習平臺開展混合式學習,平臺豐富而完善的功能支持深度學習;云班課豐富的學習資源激發學習者主動對知識進行整合與建構;小組作業與討論區促進學習者互動與交流,形成學習共同體共同完成學習任務,提升批判思維能力與團隊合作能力;學習數據可視化直觀反映學習者的學習情況,促進學習者對學習過程的監控與反思;評價主體多元化幫助學習者認識自我,提升自我[8]。與其它教學平臺相比,云班課擁有更簡捷的登錄方式、更及時的動態提醒、更條理化的資源管理、更專業的學習服務以及更系統化的課程組織形式[9]。

2 研究過程

2.1 研究對象

本研究對象為江蘇師范大學智慧教育學院80名在校研究生,所有班級均為同一教師授課,54課時,時間跨度為3個學期。

2.2 研究環境

課程場所包括線上“藍墨云班課”平臺和線下實體教室,研究依托課程《新媒體智慧應用》,其是為教育技術學專業研究生開設的一門專業課。課程分為人工智能時代的教育、拉納卡宣言解讀、Design Alchemy、協作學習4大模塊。由于沒有專門教材,教學內容繁雜,無固定結構,多引用外文文獻,造成學習者學習困難,教師難以按照傳統課堂模式講授,采用藍墨云班課學習平臺可為學習者上傳豐富的學習資源,更方便地開展學習活動[10]。

課前教師將單元學習資源上傳到云班課平臺并布置課程任務,學習者以小組為單位在討論區內交流分工,共享資源,共同完成任務。課上小組匯報時,其它小組成員可在平臺上對其作業進行評分并提問,進行線上答疑。

線下教學為傳統多媒體教室,多功能講臺、電子白板、多媒體投影等為學習者課堂匯報展示提供基礎設備。此外,校園網無線全覆蓋,為學習者在課程中隨時進入平臺進行資源下載、交流討論等提供條件[11]。

2.3 研究方法與數據來源

研究采用觀察法、問卷調查法、訪談法等,對數據進行搜集、整理與分析。研究者參與到課堂學習中,觀察學習者的學習行為,如課堂討論、小組匯報等;課程完成后搜集參與云班課《新媒體智慧應用》課程學習的行為數據,如資源下載、討論區互動、小組作業等;最后對學習者進行問卷調查,對部分學習者進行訪談,獲取混合式學習前后其學習行為與態度變化數據。

2.4 問卷設計

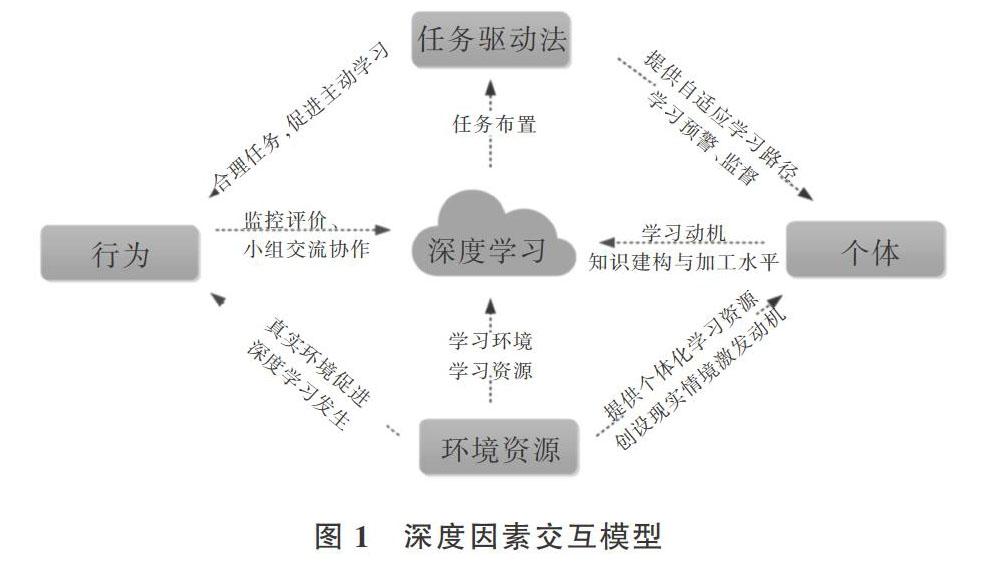

心理學家班杜拉曾提出,個體認知、行為、環境三方面是相互影響和相互作用的,人的主體因素包括人的感知、期待、信念等認知因素,這些認知因素能夠作為人參與活動而成為其學習的內部動力因素[12],進而提出三元交互模型,即個體認知、行為、環境等影響學習者的深度學習。本研究基于班杜拉三元交互決定論模型,通過課堂觀察以及師生訪談,融入任務驅動法因素,形成適合本研究的“深度因素交互”模型,如圖1所示。任務驅動法作為外部因素,與個體、行為、環境相互作用、相互影響,共同促進深度學習的發生。根據該模型,在調查問卷中為可能的影響因素設計了學習動機、環境資源、知識建構與加工水平、小組交流協作、監控評價、任務驅動法6個維度。問卷共 20 題,采用Likert5 級量表,將定性指標分成 1~5個檔次(很符合、比較符合、一般、不符合、很不符合),分別賦值為 5、4、3、2、1[13]。

2.5 問卷實施

本研究于2019年3月通過問卷星及線下共發放問卷80份,發放對象為江蘇師范大學智慧教育學院參與過《智慧教育媒體應用》課程學習的研究生。回收問卷67份,問卷回收率為84%;有效問卷67份,有效率為100%。通過SPSS分析,得出問卷信度系數值為0.867,研究數據信度質量高。效度分析的KMO值為0.804,表明適合作因子分析,如表1所示。

3 結果統計與分析

3.1 描述性統計與因子分析

對6個維度進行描述性統計分析發現,各維度均值范圍在3.51~4.12之間,學習動機與環境資源均值分布在“一般”與“很符合”之間,知識建構與加工水平、交流協作、監控評價、任務驅動均值分布在“一般”與“比較符合”之間,數據相對集中。

從數據總體分布來看,學習動機維度均值在3.91以上,說明學習者具有較高的學習動機;學習環境維度中,“教室網絡全覆蓋促進資料的搜集”“相互聯系的學習資源促進知識的理解”兩項均值達到“很符合”以上,通過線性回歸分析發現,學習者的反思過程存在顯著差異,sig值為0.01<0.05;知識建構與加工水平維度中的積極反思學習過程均值為3.51,說明學習者的反思水平不高;交流協作維度的線性回歸分析結果表明,交流協作態度與學習反思、知識遷移存在顯著性差異。因此,學習者是否在小組間積極提出自己的看法、將知識融入原有的知識結構,對開展學習過程反思、提升學習質量有很大影響。

3.2 因子分析

為檢驗學習動機、資源環境、知識建構與加工水平、交流協作、監控評價、任務驅動等維度影響因素與學習者反思之間的相關性,進行因子分析,對可能的影響因子進行分析與歸類,梳理出有代表性的影響因子。表2給出了影響因子旋轉后的載荷矩陣[14]。

通過KMO檢驗統計發現,KMO檢驗系數大于0.7的第1個因子由教師的肯定、組間互評、教師及時反饋與評價決定,它們在主因子上的載荷分別為0.727、0.743、0.878,可以概括為師生的積極評價與反饋因子;第2個因子由任務驅動教學、問題解決以及批判性思考能力決定,它們在主因子上的載荷分別為0.704、0.715、0.787,可以概括為學習者學習動機及任務驅動法教學因子;第3個因子由教室網絡、學習資源決定,它們在主因子上的載荷分別為0.878、0.726,可以概括為學習資源及環境因子;第4個因子由快速獲取有用信息解決問題決定,它在主因子上的載荷為0.820,可以概括為學習者的知識與建構加工因子。

4個因子的協方差矩陣顯示兩兩因子間的相關系數為0,說明提取后的4個因子之間沒有相關性,實現了因子分析設計目標。

4 學習者深度學習促進策略

分析發現:環境資源、知識建構加工水平、多元評價、反思水平、教師的任務驅動法對學習者深度學習產生較大影響。本研究在參照已有研究成果基礎上,融入教師教學策略即任務驅動法教學影響因素,構建影響深度學習的策略模型,即以豐富且合理的環境資源為需求,以學習者知識建構與加工水平為目標,以多元評價促進反思為根本,以教師的任務驅動法為重要抓手。該模型將影響因素視為具有多種相互聯系、相互作用的要素組成,各機制協調發展,以多元評價促進反思、學習者知識建構與加工水平為核心,提供任務驅動與學習環境外部支持,從內部因素與外部因素兩方面為深度學習策略提供支持、決策與保障,如圖2所示。

促進反思][環境資源][需求][目標][根本][抓手]

圖2 深度學習促進策略模型

4.1 以豐富且合理的環境資源為需求

豐富的資源為學習者解決問題提供了較大幫助,但雜亂無章的資源會造成學習者認知負荷,給解決問題增加困難。資源間聯系緊密,能很好地構成所學單元的知識體系[15]。教師為學習者提供教學資源時,應結合學習者已有知識經驗背景,將資源形成支架,與舊知識建立聯系,便于學習者進行遷移與應用。

4.2 以學習者的知識建構與加工為目標

深度學習者善于將新概念、新內容與已有知識建立起內在聯系。良好的學習情境能夠吸引學習注意力、激發學習動機、促進發散思維與創造能力培養,教師應根據學習者特點選擇合適的情境激發學習動機,將豐富有趣、邏輯性較強的教學內容,具有啟發性的教學方法融入到教學情境中,提高學習能力,為學習者深度學習創造條件。

4.3 以多元評價、促進反思為根本

造成淺層學習的原因是多方面的,其中很重要的原因是評價方式。良好的評價與反饋有助于學習者及時發現存在的問題與不足,采用多元評價的方式——教師評價與同伴互評相結合,以教師評價為主、學習者評價為輔,適時加入自我評價,使學習者認識自我,在不斷反思的過程中建構與加工知識,促進深度學習。在學習過程中,應該提供反思機會、關注反思過程,通過多種途徑培養反思習慣。鼓勵學習者撰寫學習日志、制定學習目標與自我評價量表,記錄學習過程。

4.4 以教師的任務驅動法教學為重要抓手

教學策略主要指教師課前采用的任務驅動法教學。合理的任務使學習者動機處于適當水平,中等強度的動機最有利于任務完成。因此,教師在布置課堂任務時,應該布置適量、合理的學習任務以提高學習效率,采用課下小組互動交流與課上匯報學習工作的任務驅動教學策略,提升合作意識,促進學習者把個人自學、小組交流、教師指點有機結合起來,挖掘個體學習潛能,培養團隊精神,促進深度學習。

5 結語

基于藍墨云班課的混合式教學效果顯著,但也存在一定的問題,如小組討論環節部分成員不積極、小組成員評價趨向一致性、影響學習者反思等。研究認為需要改進課堂教學策略,首先應加強監督,注重引導學習者掌握正確的學習方法,鼓勵小組間的合作交流,討論環節加強巡視,為學習者解決疑難問題;其次,制定評價標準,為學習者評價提供借鑒與指導;最后,教師課前作好充足準備,規劃好課堂實施流程,嚴格控制匯報時間。

本文提出的深層因素交互模型可為促進學習者深度學習,提高課堂教學效果提供參考。將深度學習融入課堂教學,提高了學習效果,促進了深度學習發展。

參考文獻:

[1] 安富海. 促進深度學習的課堂教學策略研究[J]. 課程·教材·教法,2014,34(11):57-62.

[2] 常立娜. 深度學習文獻綜述[J]. 開放學習研究,2018,23(2):30-35.

[3] 亞當斯貝克爾,M·卡明斯,A·戴維斯,等. 新媒體聯盟地平線報告:2017高等教育版[J]. 開放學習研究,2017(2):1-20,62.

[4] 李志河,劉丹,李寧,等. 翻轉課堂模式下的深度學習影響因素研究[J]. 現代教育技術,2018 (12):55-61.

[5] 王小根,姜鵬麗. 基于批判性思維的深度學習活動模式構建[J]. 軟件導刊,2019(5):46-51.

[6] 吳亞婕.? 影響學習者在線深度學習的因素及其測量研究[J]. 電化教育研究,2017(9):57-63.

[7] 卜彩麗,馮曉曉,張寶輝. 深度學習的概念、策略、效果及其啟示——美國深度學習項目(SDL)的解讀與分析[J]. 遠程教育雜志,2016 (5):75-82.

[8] 趙嵬,姚海瑩. 基于藍墨云班課的混合式教學行為研究——以“現代教育技術”課程為例[J]. 現代教育技術,2019(2):46-52.

[9] 楊艷雯,王小根,陶鑫榮. 基于藍墨云班課的混合式學習研究與設計[J]. 中國信息技術教育,2016 (12):106-109.

[10] 薛法根. 基于課程標準的語文教學內容研制策略[J]. 中國教育學刊,2013(11):118-119.

[11] 王懷波,李冀紅,楊現民. 高校混合式教學中深淺層學習者行為差異研究[J]. 電化教育研究,2017 (12):44-50.

[12] [美]阿爾伯特·班杜拉. 社會學習理論 [M]. 陳欣銀,李伯黍,譯. 北京:中國人民大學出版社,2015.

[13] 王娟,胡苗苗. MOOCs擴散共享的調查分析與策略研究[J]. 電化教育研究,2015 (12):45-51.

[14] 王娟,孔亮. 傳播學視域下高校精品課程應用與發展的調查研究[J]. 電化教育研究,2013 (12):29-36.

[15] 李敏. 網絡環境下學習支持服務系統存在的問題及策略[J]. 軟件導刊,2013(8):199-201.

(責任編輯:杜能鋼)