畜禽養殖及人居生活廢棄物資源化利用模式淺析

劉永崗,楊光輝,焦翔翔,申妍穎,李永平,史向遠, 李冰峰

(1.山西省農業生態環境建設總站,山西 太原 030000; 2.山西資環科技股份有限公司,山西 太原 030000; 3.山西省農業科學院現代農業研究中心,山西 太原 030000; 4.農業農村部農業生態與資源保護總站,北京 100125)

近年來,由于農村和農業的不斷發展,農村廢棄物已成為污染農村環境的主要來源,主要包括人、畜禽代謝的糞便和尿液,生產生活產生的污水、農業秸稈等[1]。隨著農村產業結構的調整,我國規模化畜禽養殖場發展迅速,養殖規模不斷增大,然而隨之產生的畜禽養殖廢棄物也不斷增多,據統計,我國每年產生畜禽糞污38 億噸,預計到2020年,全國的畜禽養殖廢棄物總量將達到42.44 億噸,大量畜禽養殖廢棄物雖然是巨大的資源寶庫,但其綜合利用率不足60%,無害化率不足50%[2-3]。根據第一次全國污染源普查公報結果顯示,畜禽糞污每年造成的COD排放量達1268.26 萬噸,占農業污染源排放總量的96%,總氮和總磷分別為102.48 萬噸和16.04 萬噸,分別占農業污染源排放總量的38%和56%,農業污染已超工業和城市生活的污染,成為中國最大面源污染貢獻行業,導致大氣、水體、土壤等環境污染問題,已成為農村環境治理的一大難題[4]。糞污等未經處理直接排放,會造成當地空氣、水體和土壤的污染,影響植物的生長發育和品質,進入生物鏈危害人體健康[5-6]。人畜糞污及生活污水等廢棄物的綜合處理和資源化利用,與農業的可持續發展,農村居民收入水平和生產生活環境密切相關,也是當前研究的首要任務之一[7-9]。

農村廢棄物堅持“減量化、再利用、資源化”的循環農業原則,以低消耗、低排放、高效率為基本特征,避免二次污染和資源浪費,實現農村生態經濟的良性循環[6]。目前,人畜糞污及生活污水等農村廢棄物資源化利用主要通過肥料化、飼料化、能源化等方式進行。

肥料化即將人畜糞便自然發酵后直接施入土壤中,或經好氧、厭氧發酵后還田。還田處理的關鍵在于以不超過土壤承載負荷為前提,實現農村廢棄物的零排放和營養物質的充分利用,但由于國家對人畜糞污還田利用的支持政策較少,還田標準體系制度尚未完善,農戶為追求經濟效益,重產量而輕質量,對化肥的依賴度更高,還田過程中常常會導致重金屬和鹽類的沉積,引起土壤板結,造成土壤結構的破壞,并且給地表水和地下水帶來污染,威脅人類健康[10-11]。此外,農業發展面臨的一個重要問題是種養分離,養殖業和種植業常常是兩個單獨的主體,地理上分離,主觀上不聯系,客觀上隔絕了糞便還田利用的通道,導致養殖廢棄物無處可還,因此,畜禽糞污的處理及資源化利用,將養殖業和種植業聯系在一起,促進種養結合型生態循環農業的發展。飼料化是將畜禽糞便經沼氣發酵和高溫滅菌后制成飼料,其中含有許多未被利用的營養物質,如干雞糞中含粗蛋白23%~31.3%、粗脂肪8%~10%及多種氨基酸和維生素,是糞便綜合利用的重要途徑之一。能源化即以沼氣和生物天然氣為主要處理方向,以農用有機肥和農村能源為主要利用方向,農村廢棄物經沼氣發酵產生沼氣,可用作發電、燃氣,以及大棚增溫、補碳、果蔬貯藏保鮮等,余熱回收用于工程的熱源補充,形成能源循環利用路線[6,12-14]。

厭氧發酵產生的沼肥經固液分離形成沼液和沼渣,沼液經深度處理生產有機液肥[15],沼渣經好氧堆肥生產有機固肥[16]。然而,目前大多數糞污處理只停留在沼氣工程利用生物質產氣發電的階段,對其末端副產物的處理和利用程度不夠,缺乏相關科學技術及標準支撐。沼氣發酵得到的大量副產物得不到有效處理處置,亂排亂放,導致高濃度的COD,N,P等進入水體和土壤,造成環境的二次污染,成為限制沼氣工程運行和發展的重要因素之一[17-18]。

本文以山西資環科技有限公司承擔設計建設的某農業循環經濟產業示范園項目為例,根據收集的數據,參考相關文獻,分析其周邊養殖廢棄物,農村廁所糞污及生活污水處理及綜合利用項目具有的潛在生物質能量及利用價值,闡述了本項目中生物質能源開發及綜合利用的總體路線和技術系統構成,有利于推動山西省乃至全國范圍內的農村畜禽養殖廢棄物及人居生活糞污的無害化、資源化,改善鄉鎮養殖場及人居生活環境,對于建設和維系沼氣工程與后端沼肥服務體系起到積極示范推廣作用。

1 園區綜合廢棄物資源化利用項目概況

示范園地處山西省臨汾市,項目占地30 畝,總投資2154.66 萬元,建有2500 m3厭氧發酵罐2 座,1800 m3儲氣膜1 座,預處理系統,生物脫硫系統,生物除臭系統,沼氣發電系統,有機肥生產車間1800 m2,“PLC+上位機”智能控制系統及其他輔助設施和管線等。日綜合處理規模達300 t,日產沼氣5500 m3。

示范園是區域生態循環農業的節點工程,也是種養結合的中間環節。園區以解決周邊區域農業生態循環問題為導向,遵循生態農業可持續發展和廢棄物資源化、減量化、無害化與生態化的原則,充分消納周邊鄉鎮養殖糞污、農村旱廁改造、村民生活廢水、大棚尾菜和小麥秸稈,通過混合預酸化后,厭氧發酵生產沼氣,利用沼渣沼液生產營養土、土壤基質、植物營養液及通過水肥一體化技術灌溉農田。可有效解決周邊養殖糞污造成的農業面源污染、大幅降低養殖企業及養殖小區環保壓力及環保投訴,改善農村人居環境、提高農民生活水平,保障農戶健康,形成生態循環農業,發展能源、農業、環保“三位一體”循環經濟,推進種養業循環發展,推動資源節約型、環境友好型和生態保育型農業發展,對促進周邊區域生態循環農業的可持續發展也具有積極作用。

2 園區資源化利用路線

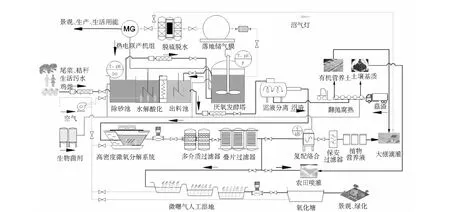

公司以分布式農業廢棄物綜合利用站為主體,以厭氧發酵技術為核心,建設使畜禽養殖及人居生活廢棄物實現資源化、減量化、無害化、生態化的“能環工程”。示范園廢棄物綜合處理及資源化利用項目工藝路線見圖1,畜禽糞污、人糞尿及生活污水等廢棄物經收集后,經過以下處理: 1)物理篩分預處理,去除無機雜質及大顆粒難溶物; 2)混合物篩分后進入水解酸化系統,通過自主研發的微氧曝氣技術并投加專用水解酸化菌,分解其中的大分子蛋白質、脂肪和碳水化合物為氨基酸、甘油三酯及多糖類小分子顆粒,為后續厭氧發酵提供穩定原料; 3)經水解酸化的混合液進入厭氧發酵塔內,采用自主研發的低耗變頻攪拌系統進行中高溫厭氧發酵,進一步分解小分子顆粒有機物; 4)產生的沼氣通過脫硫技術去除硫化氫等雜質氣體,用于生物質發電; 5)經過厭氧發酵后的沼液進入出料池,通過超導熱管換熱器,將沼液余熱進行充分回收利用,用于水解酸化池的熱源補充; 6)產生的沼液經固液分離、高密度微氧曝氣沉淀分解、深度過濾系統后,部分通過全自控配肥系統,制成有機營養液肥產品,或直接就近引入農田水肥一體化灌溉系統,另一部分通過人工濕地、氧化塘進一步降解氨氮和總磷,達到中水回用的標準要求; 7)固液分離產生的沼渣通過與菇渣等基質科學混配形成有機營養土,或作為有機肥料改良土壤。

圖1 示范園綜合廢棄物處理及資源化利用項目工藝路線圖

主要涉及以下工藝內容:

(1)預處理:預處理階段各個工藝與后續發酵的運行情況密切相關,影響總體工藝路線設計目標的實現。預處理過程中首先去除混合廢棄物中的砂石、衛生紙等雜質,并通過水解預酸化將難以降解的大分子物質水解為小分子水溶性物質,減輕后續設備處理負荷。

(2)厭氧發酵: 厭氧發酵過程中,溫度和攪拌狀況是主要限制因素,直接影響沼氣工程的運行效率。園區以搪瓷拼裝罐作為厭氧發酵罐,采用全混合厭氧反應器(CSTR)工藝,具有防腐性好、環境適應性強、抗沖擊負荷原料及熱量分布均勻等優點,可將溫度控制在35℃~38℃,滿足中溫發酵要求,能夠有效控制原料沉淀分層以及表層浮渣結殼,縮短物料平均停留時間至15天左右。

(3)預熱回收利用:針對發酵裝置外排發酵產物余熱較大及流動黏性較高的特點,結合閉式環路熱管原理,采用超導熱管換熱器,利用沼氣發電機發電及出料池中沼液產生的余熱,將余熱進行充分回收利用,用于水解酸化等的熱源補充,減少能源浪費。

(4)熱電聯產: 沼氣凈化處理后,通過熱電聯產機組為場區供熱供電,機組的控制系統可對沼氣濃度進行實時甲烷濃度監測,自動調節混合器的進氣開度,確保最佳空燃比,綜合效率超過,運行及維護成本較低 輸出熱量一部分用于提高厭氧發酵溫度,一部分用于有機固肥加熱烘干,輸出的電能安全可靠,部分沼氣用于園區發電自用,供廢棄物綜合處理及資源化過程中設備的運行,其余沼氣供給周邊村民生產生活使用。

(5)沼液深度處理及利用: 沼氣工程產生的沼肥經過固液分離后,分離出沼渣和沼液兩部分。采用高密度微氧曝氣沉淀分解技術,去除懸浮顆粒物,分解釋放膠體物質中腐殖酸等養分;其后,通過梯級過濾系統,逐步去除沼液中的粗顆粒和細顆粒膠體物質。經過處理后的沼液可就近引入農田灌溉系統,或通過全自控沼液配肥系統,科學添加外源營養物質,生產有機營養液;也可排入三級人工濕地,經砂石吸附、微生物降解和植物吸收后,降低其中的COD和氨氮含量。人工濕地采用間歇曝氣技術,模擬AAO工藝,形成好氧、缺氧和厭氧交替的運行環境,提高氨氮去除率,使水質達到中水回用標準,儲存于生態魚塘中,用于漁業養殖和養殖場沖洗用水,建設生態觀光區。

(6)沼渣利用:規模化大型沼氣工程產生的沼肥經過固液分離后,分離出沼渣和沼液兩部分。沼渣本身是厭氧發酵的產物,經過15 天以上的中高溫厭氧發酵后,致病菌及蛔蟲卵基本被殺滅,無需再進一步好氧腐熟堆肥處理,增加處理成本,經過物理處置可作為土壤改良劑還田使用,或經過添加菇渣、菌糠等輔料復配后生產營養土基質,形成專業的基質營養土,用于周邊區域基質育苗及蔬菜、花卉等種植使用。

(7)全自動控制:整套工藝設計采用全過程的自動化控制系統,包括在線計量和遠程監控智能平臺,具備可測量、可識別、可核查和可追溯的功能。系統將通過現場操作與智能云平臺的方式實現就地和遠程操作,保證系統運行的穩定性,減少人力資源投入。

3 園區資源化利用項目效益分析

3.1 經濟效益

項目的廢棄物綜合處理與利用技術與傳統的廢水處理方式相比,具有能耗低、運行成本低、資源利用率較高的優勢。一年按365 天計算,園區年產沼氣量為200.75 萬m3,若全部用于發電,總量可達321.2 萬kW·h。目前,項目部分沼氣供給周邊區域的多個大棚沼氣燈,使大棚充分補充光熱及碳源,促進植物光合作用,實現作物優質、優產;部分沼氣用于廠區發電自用,滿足場區生產用能需求;其余沼氣供給周邊村民生產生活使用。沼氣燃燒熱值可達6000 大卡,遠高于煤氣,接近于天然氣,商定供戶價格為1 元·m-3,遠低于天燃氣的價格2.8 元·m-3,可大大降低村民生產用能成本,提高清潔取暖的效率,可作為煤改氣項目的有益模式探索。此外,項目后期產生的綠色電能并網后,國家對綠電進行相關補助,具有良好的經濟效益。項目日產沼液約270 噸,經過深度處理,達到120 目滴灌要求后,通過鋪設輸配管網,供大田和大棚滴灌使用,目前已接通管網長度為2.8 公里,極大的減少人工勞力,提高生產效率,相對于傳統的無機營養液,具有較多的生物活性物質,利于植物生長,而且有較好的成本優勢。日產沼渣約18噸,可充分腐熟后直接就近還田,或添加輔料復配后生產營養土基質供周邊區域基質育苗及花卉種植使用,相對于普通營養土具有幼苗根系發達,抗病能力強的特點,并且與普通營養土相比具有較大的成本優勢。沼液、沼渣作為有機肥料將以低于農民原有用肥的價格提供給周邊村民,降低化肥用量,減少農民用肥成本,提升農產品品質,提高生產收入,具有較好的市場應用前景。

3.2 社會效益

項目2018年5月開工,于2018年10月份開始試車運行,目前運行平穩。項目運行期間主要的原料來源為周邊區域養殖場與廁所糞污,其中養殖場糞污日收集量為100 m3,廁所糞污日收集量為50 m3。該舉措呼應政府農村“廁所革命”的號召,也是項目發展的重要計劃之一。此外,后期逐步將周邊村民生活可腐爛垃圾一并納入項目收集原料系統內,計劃日收集量為20 m3。

正常運行后可有效改善周邊區域農村人居環境和衛生狀況,提高村民農業收入和生活水平質量。實現畜禽糞污、人糞尿及生活污水的無害化處理和資源化利用,將農業生產生活綠色化、生態化、產業化,有利于轉變農業發展方式,推進農業供給側結構性改革,調整優化農村產業結構,推進農業向產出高效,產品安全,資源節約,環境友好的現代化可持續方向發展,滿足人們對生活環境和食品安全日益增長的需要,有利于建設資源節約型、環境友好型社會。

3.3 生態效益

通過沼氣工程及副產物資源化利用工程的建設,以環境資源承載能力為基礎,規劃出一條適宜畜禽養殖及人居生活廢棄物綜合處理及資源化利用的路線,以減輕養殖生產與人類生產活動對大氣、水體、土壤等生態環境造成的影響,在改善周邊自然環境質量的同時,產生的沼氣、沼液和沼渣也可供農民生產生活使用,使農業生產走上綠色健康、生態、可持續發展的道路。此外,在第三方公司的參與下,實現種養結合,構建科學合理、專業化的區域生產格局,建立“以地定養,以養促種”的循環機制,使養殖區與種植區在空間上分離,在功能上相互促進、優勢互補、協調發展,提高農業生產的資源利用率,整體提升養殖和種植產品的質量,形成農村“一二三產業”的循環發展聯動體系,推進種養業循環發展,全面助力建設生態宜居的美麗鄉村。

4 結語

山西省某示范園的糞污資源化利用項目的實施可以有效控制和緩解區域內養殖糞污造成的農業面源污染,以及廁所糞污處理不當造成的土壤、水體污染、環境衛生及村民身體健康等問題,降低農田化肥農藥使用量,改善土壤質量和地下水環境質量,提高農民收益,推動畜牧業、種植業、肥料業融合發展,實現種養結合,有利于發展能源、農業、環保“三位一體”循環經濟,改善農村人民群眾工作生活環境,構建美麗鄉村建設,全面推進鄉村振興戰略實施,推動社會文明進步。