醫護人員緩和醫療認知現狀調查

尹婷婷 馮瑞娟 馬文敏 劉佳 王然 徐田虹 李冉冉

WHO對緩和醫療(palliative care,PC)的定義為:一種提供給患有危及生命疾病的病人和家庭的,旨在提高他們的生活質量及面對危機能力的系統方法[1]。通過對痛苦和疼痛的早期識別,以嚴謹的評估和有效管理,滿足病人及家庭的所有需求(包括心理和精神)。實踐緩和醫療不等于替代原本的治療計劃,兩者是伴隨、從屬的關系,它以病人的癥狀管理、生活質量提升為主要目標[2]。WHO還推薦緩和醫療要成為健康照護的一部分,所有遭遇生命威脅的病人都應該得到緩和醫療服務[2]。在我國,緩和醫療才剛剛起步,本文旨在了解醫護人員對緩和醫療的認知及開展情況,為進一步實施推廣提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選擇戰略支援部隊特色醫學中心工作的醫護人員為調查對象,并排除進修及實習人員。

1.2 研究方法

1.2.1 調查工具:本研究采用自設的問卷進行調查,調查問卷在參考文獻[3-4]的基礎上自行修改,經本院緩和醫療專家團隊審核,并在小樣本預調查后形成。內容包括:(1)基本資料:調查對象的年齡、性別、工作年限、學歷、職稱、所在科室;(2)緩和醫療知曉情況及知識來源,共2個問題;(3)緩和醫療接受情況,包括自己接受及支持家人接受情況、緩和醫療在國內發展前景、科室開展情況等,共5個問題;(4)死亡態度及照顧臨終病人的經歷情況,共9個問題;(5)開展緩和醫療過程中遇到的問題。項目(2)~(4)均為選擇題,每個問題均針對不同態度設計了不同的選項供選擇;項目(5)為開放性問題,由被調查者自主作答。問卷經緩和醫療專家審閱并反復修改,專家校正效度為0.85,預調查老年科醫護人員20例,間隔2周重測信度為0.75。

1.2.2 現場問卷調查方法:調查前研究者向調查對象解釋問卷調查的目的及填寫方法,在對方自愿的基礎上填寫問卷,問卷由研究者本人發放并回收。

2 結果

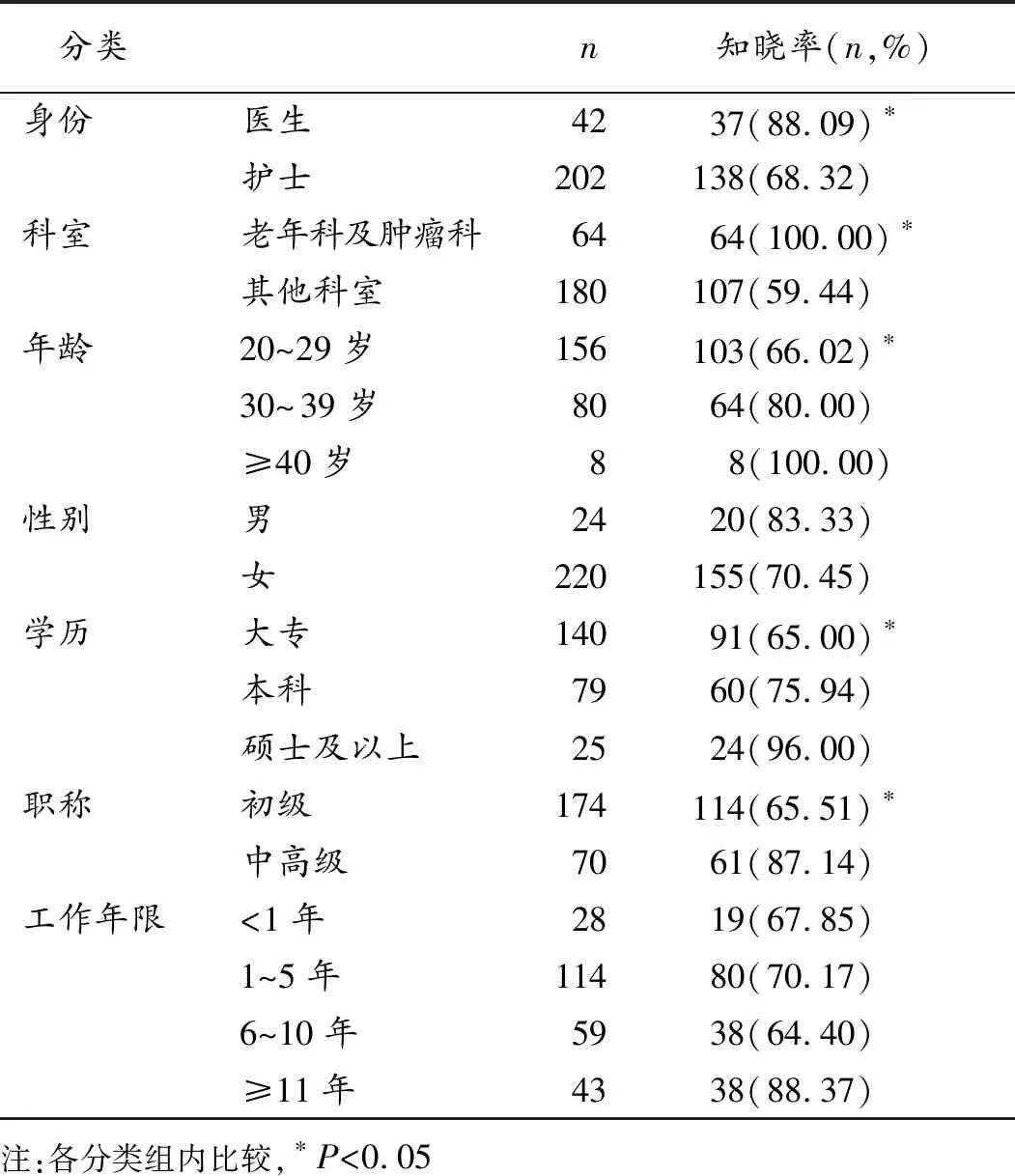

2.1 緩和醫療知曉情況 本次調查共發放問卷260份,回收有效問卷244份,有效回收率為93.8%。調查對象平均年齡(28.29±5.34)歲。所有調查對象中,知曉緩和醫療的占71.72%(175/244),其中“聽說過,但不了解”占26.64%(65/244),“了解一點”占42.62%(104/244),“十分了解”僅為2.46%(6/244)。各類醫護人員對于緩和醫療的知曉情況詳見表1。

表1 各類醫護人員對于緩和醫療的知曉情況(n=244)

2.2 緩和醫療接受情況 認為緩和醫療在我國有很大發展前景者150例(61.48%);本人愿意接受者共221例(90.57%);支持家人接受者205例(84.02%);認為有必要開設專門的緩和醫療機構提高病人終末期生存質量者223例(91.39%);科室已開展88例(36.07%)。

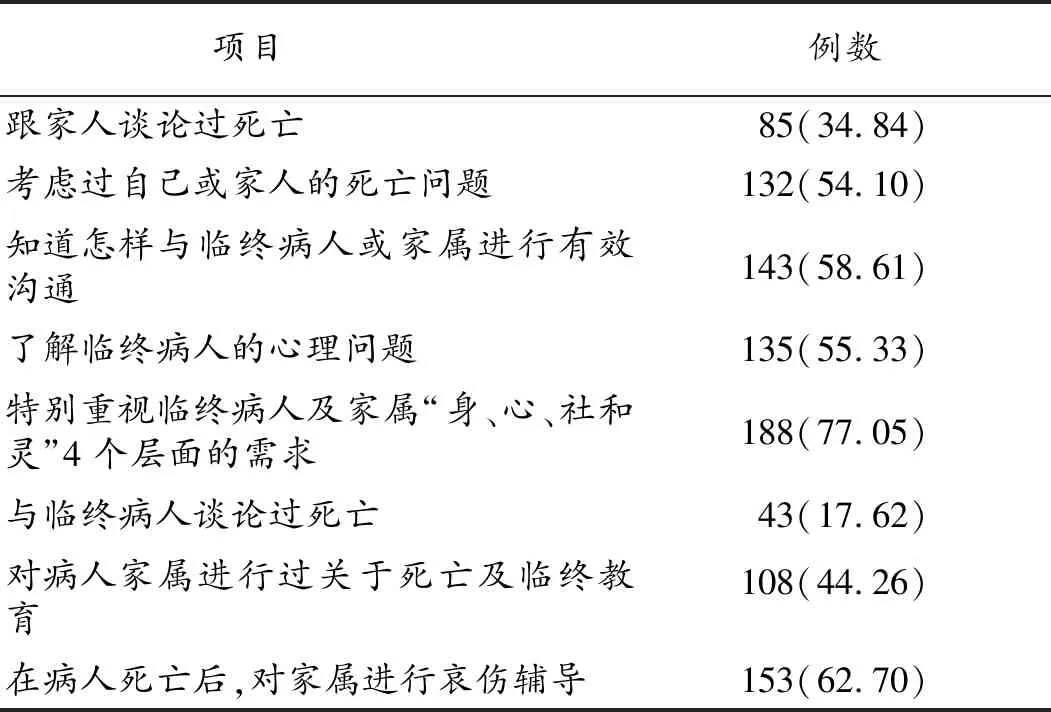

2.3 對死亡的態度及照顧臨終病人情況 沒有照顧過臨終病人者14例(5.74%),照顧過1~9例臨終病人者110例(45.08%),照顧過10個以上者120例(49.18%)。其他情況見表2。

表2 醫護人員照護臨終病人的經歷(n,%,n=244)

2.4 開展緩和醫療過程中遇到的現實問題 該項目為開放性問題,最終匯總見表3。醫護人員缺乏相關知識、病人及家屬不易接受、病人及家屬不了解緩和醫療占比最高,分別為32.16%、30.99%、17.54%。

表3 開展緩和醫療過程中遇到的現實問題構成比(n=171)

3 討論

3.1 醫護人員對緩和醫療的認知現狀

3.1.1 醫護人員緩和醫療知識缺乏:緩和醫療已在全世界很多國家和地區開展起來,而中國則相對較落后,從事緩和醫療的工作人員中經過相應培訓的人數較少,缺乏相關知識[5]。本調查結果也顯示,醫護人員緩和醫療知識是很缺乏的。

3.1.2 醫護人員緩和醫療接受程度高,但目前科室開展不足:本調查顯示醫護人員緩和醫療接受程度高,可能因為醫護人員目睹太多臨終病人痛苦而漫長的死亡

過程,目睹太多病人家屬自認為盡了孝心,卻給病人帶來莫大痛苦的治療,所以更多的醫護人員愿意選擇緩和醫療,也支持家人選擇。但緩和醫療在臨床開展不多,且主要集中在老年科和腫瘤科。

3.1.3 醫護人員比較重視臨終病人及家屬的需求,但是談論死亡及死亡教育仍是難題:在中國傳統文化中,討論及接觸死亡都是不吉利的事情,面對死亡,人們往往采取避諱、恐懼態度[6]。本調查結果與中國傳統文化對死亡的認識是一致的,與臨終病人談論死亡是醫護人員面臨的難題。這將導致醫護人員無法了解臨終病人及家屬真實需求,不能提供更多的照護,從而影響病人的生活質量。

3.1.4 開展緩和醫療過程中遇到的主要問題是醫護人員自身知識缺乏、病人及家屬不了解和不接受:病人對緩和醫療的不了解不接受也是實施緩和醫療的阻力,其次還有人力、時間、溝通、病情告知等問題,與周曉楠等[7]研究結果一致。緩和醫療的發展,不僅需要醫護人員自身努力,還需要政府、社會、醫院管理者等多方面多部門的共同努力。

3.2 本研究現狀的應對策略及建議

3.2.1 加強醫護人員緩和醫療知識的教育:我國醫學教育本科階段和大部分護理院校有關緩和醫療的課程基本沒有,繼續教育階段相關培訓也極為有限。對緩和醫療的理解仍停留在臨終關懷,而緩和醫療的范疇要遠遠大于臨終關懷[8]。

3.2.1.1 完善醫學生和護理專業學生的緩和醫療教育:調查顯示,醫學生及護理實習生緩和醫療認知水平低,僅7.0%的學生接受過緩和醫學教育和培訓[9-10]。建議在醫學本科階段開設醫患溝通課程、醫學倫理課程。對高年級學生在臨床實習階段應增加緩和醫療的內容,包括緩和醫療理念和核心原則等。護理院校應增加緩和醫療護理內容,開展死亡教育,提高護理專業學生緩和醫療的認知水平和態度。

3.2.1.2 在職醫護人員培訓:利用短期培訓班或論壇,對在職醫護人員進行緩和醫療相關知識的繼續教育,而且各科室醫護人員都應參加,醫護人員可以用掌握的知識和技能幫助病人及家屬,做到“全人、全程、全家、全隊”的四全照顧。也可以利用網絡、微信群、公眾號等方式,擴大教育面,讓更多的人了解緩和醫療知識。

3.2.2 廣泛普及緩和醫療理念:中國傳統文化對死亡的避諱與不接納,以及死亡教育的缺失,給緩和醫療的臨床實踐帶來了阻力。在學生時期的人文課程中加入死亡教育,引導人們盡早建立科學的死亡觀。也可以利用網絡和各種媒體開展死亡教育和緩和醫療的宣傳,提高民眾認知程度,讓人們在健康時開始考慮面臨無法治愈疾病時的醫療選擇,從而更理性地面對死亡,提高病人生活質量。

3.2.3 推進緩和醫療機構的建立:因綜合醫院床位有限,很難滿足病人需求,應發展以社區和家庭為中心的緩和醫療機構。王萍等[11]對209例癌癥病人家庭病床實施緩和醫療標準化作業模式,取得了較好效果,為國內同類醫療機構或開辦此類服務機構提供了參考。

4 結論

通過調研發現,醫護人員緩和醫療知識缺乏,但接受程度較高,態度較積極,開展緩和醫療中遇到問題也較多。鑒于此,應在加強醫學生及在職醫護人員緩和醫療培訓的基礎上,面向民眾廣泛開展死亡教育和宣傳緩和醫療理念,提高民眾認知度,促進緩和醫療推廣實施,提高臨終病人生活質量。