許倬云:越鳥棲南

李靜

許倬云把《許倬云說美國》看作自己可能的 “最后一部著作”。今年陰歷七月初十,他將年滿90周歲。

幾年前,由于年事漸高,行動不便,許倬云夫婦賣掉了帶花園的獨棟房子,搬到有物業管理的公寓居住。2015年,鄰居家失火,殃及池魚,連帶整棟樓都需要整修。兩位老人不得不搬到保險公司提供的臨時中轉公寓租住,直到2017年才搬回整修好的家中。就是在這樣的奔波客居中,許倬云完成了《許倬云說美國》的書稿。

1957年秋天,27歲的許倬云第一次踏上美國領土,到芝加哥大學深造,“盼望著理解這個人類第一次以崇高理想作為立國原則”的新大陸,能否落實人類的夢想。在超過一甲子的時間讓他有機會近距離研讀美國這本“大書”后,他卻目擊這個新的政體“病入膏肓”。許倬云不禁發問:“何以境況如此日漸敗壞?”

一生沉醉于考古、中國歷史、中國文化……在年屆九旬時著書剖析一個帝國的變遷,他心中惦念的,卻仍是他一直依戀,在著作中不斷追溯其歷史榮光又對其近代命運悲戚莫名的故國。期望著以美國的現象與中國的處境互相對比,由此警惕,避兇趨吉。他真正要問的,還是“中國向何處去?”

這些年,他一直在用不同角度和方式反復講著他想說的話。“我們中國過去一直要趕英超美,但是西方現代文明到了第三期,已是窮途末路了。”“一切都要重新構建”“中國應該最有資格做這樣的構建工作,但我們的本錢以前用光了,必須用全世界的文化資源來構建。”

臺灣“中央研究院”院士陳永發對《中國新聞周刊》評價說:“他是極端愛中國的一個人。”19歲起離開中國大陸,許倬云自認故國種種,他已沒有發言的資格,只是塞馬依風,越鳥棲南,總盼著“中國一天一天更好”。

家國離亂

許倬云生于1930年,江蘇無錫人,他和雙胞胎弟弟是家中最小的孩子。出生時他只有三磅重,因為肌肉發育不良,一直不能動,直到七歲才能坐在椅子上。8歲以前的記憶在許倬云心中已經模糊,1937年全面抗戰開始后跟隨家人一路撤退逃難的顛沛流離,才是他真正有意識的心靈經驗的開始。

許倬云的父親許鳳藻在海軍任職,孫中山曾坐他指揮的軍艦到上海勘察。湖北沙市淪陷前,許鳳藻在此任職,抗戰時兼任貨運稽查和籌辦糧餉,上班時都背著槍支隨時準備打仗。

許倬云記得,那時常有人到沙市投奔他們。有一回,一個姓廖的海軍軍官帶著兩個小兵在他家住了一周,天天給他講故事。有天深夜,廖隊長辭別,許鳳藻身為將軍卻還向廖隊長行軍禮。原來,當夜廖隊長帶著兩個小兵乘小船,裝了一船炸藥劃到日本軍艦旁,自殺攻擊,連人帶船一起炸掉了。

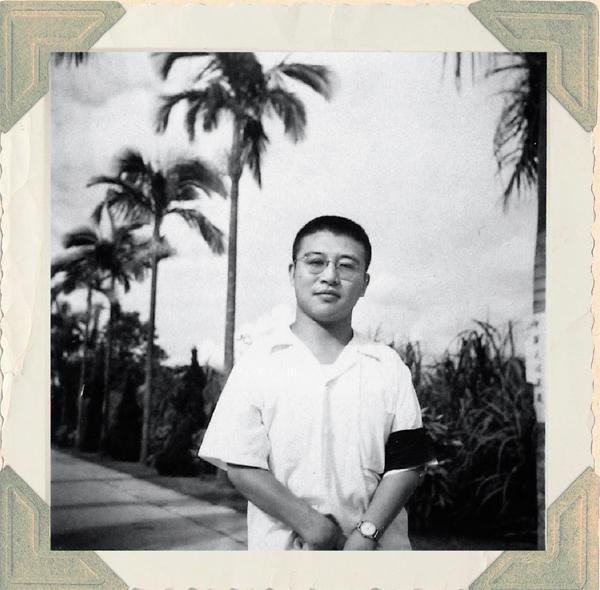

許倬云青年時期在臺灣。

在逃難的路上,許倬云數次目睹轟炸后尸橫遍野的“人間地獄”,上午還一起玩耍的小伙伴下午已變成一堆殘骸,日本軍機對著路上、船上的難民俯沖掃射。不良于行的許倬云只能由家人背著,挑夫挑著,輾轉流徙。某個深夜,挑著許倬云的一個挑夫突然倒地而亡,前面的隊伍已經走出很遠,另一個挑夫忙跑去追。深山野嶺,年幼的許倬云獨自坐在翻倒的滑竿和死去的挑夫旁,過了許久,才看到家人來尋他的火光。

那時留下的悲傷和恐怖太過稠密,幾十年后還不能散去。1957年到美國讀書時,許倬云在睡夢中聽到“嗚嗚”而過的警車還會驚坐而起,恍惚中以為是“鬼子”的飛機又來了。

南京大學社會學院講師陸遠在2004年到2010年間常伴于許倬云身邊,許倬云曾對他講起一段對自己童年影響極深的往事:他永遠忘不了一個清晨,只有八九歲的許倬云坐在門邊的臺階上,一排排年輕的川軍小兵從他面前經過,他們從沙市取道信陽,直奔臺兒莊。母親說:“不知道這些人還有多少能回來。”很快,許倬云就知曉了什么叫轟炸與流亡。

成年后,他專門去翻看了那段歷史,川軍派出的一個師,從士兵到師長在臺兒莊全體陣亡。多年后,他回想起那一幕仍忍不住眼含淚光,那個畫面切開了他的童年,他的心境從那時起不再是無憂無慮了。

許氏兄妹抗戰時在后方農村。

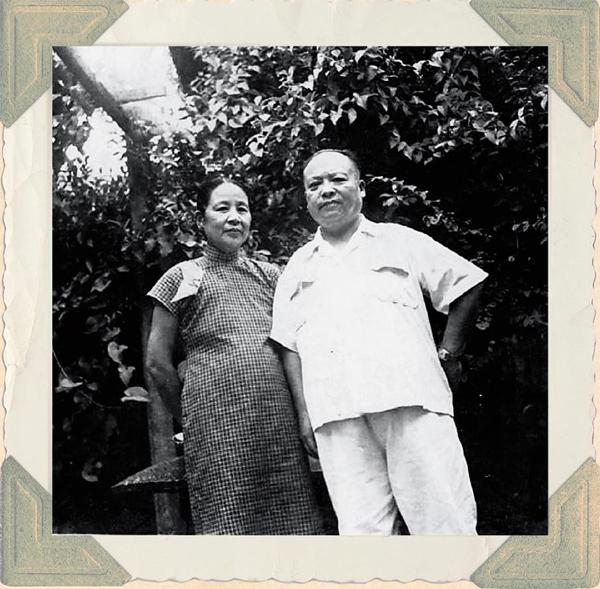

許倬云的父母許鳳藻、章舜英。

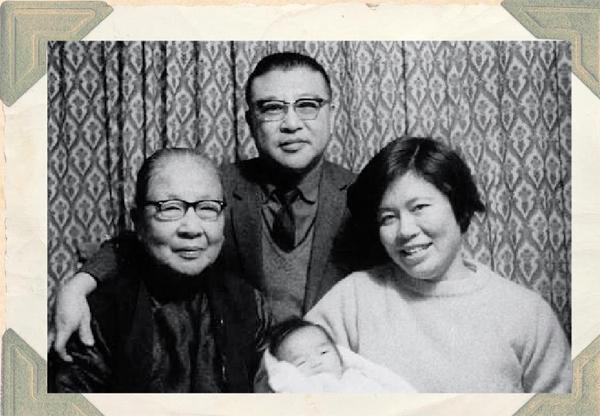

許倬云夫婦與母親、孩子,攝于20世紀70年代初。

與同齡的著名歷史學家余英時抗戰8年在老家安徽潛山縣閉門讀書不同,年少的許倬云不得不直面那段家國離亂,飽受國難滄桑。也許與這段經歷有關,許倬云與余英時等同時代學者相比,對中國傳統文化更多是遙遠的同情與依戀,而較少苛責和批判。他總是從中國文化過往的輝煌中尋找傳承,希望以此為今天的中國思索出路。

在復旦大學文史研究院及歷史系特聘資深教授、中國思想史學者葛兆光看來,那個家國有難的時代,是許倬云年輕時代的記憶,這種記憶會伴隨一生,這是許倬云那一代人家國情懷的來源之一。

那段“不知道下一站是哪里,不知道下一步境況如何”的日子,讓許倬云看見每個個體的苦難,也看見人與人之間的互相幫助。許倬云對《中國新聞周刊》說,“看到人類的精神”。

在重慶吳家營的廣場上,許倬云曾看到大批從戰場上抬下來的傷兵,開刀沒有麻藥,大哭小叫。后來醫官忍不住了,一槍打死一個,一槍再打死一個。許倬云說:“教我怎么能不恨日本人?”但他在50歲后,逐漸“把偏狹的國族觀念放在一邊”,盡管并不容易,也不舒服,“要常常跟自己在腦子里打架”。但他看到,狹義的民族主義與國家主義這兩個觀念,在歷史上都可能是沖突的禍源。

現在,他只把人類和個人看作兩個實在的東西,姓氏也罷,族群也罷,國家也罷,都變動不居。許倬云曾舉例說,讀古代史時看到荊軻、田橫都壯烈無比,“今天看起來不是開玩笑嗎?”吳王和越王打得昏天黑地,也是為了國族,“但是今天江蘇跟浙江分得開嗎?”

現在的他,珍惜每一個人的價值。

在這個過程中,許倬云發現一些觀念深藏在每一個民族、每一種文明的潛意識里,這促使他開始以更寬遠的尺度衡量文明的發展,逐漸脫離以中國為中心的世界觀。

整個的突破

許倬云直到16歲抗戰勝利后才正式進學校接受教育。在此之前,他沒辦法走崎嶇的山路去上學,只能在父親的書房里看書。許倬云說,那時的閱讀“大半是自己瞎摸而來”。不過一到周末,父親就會給他講數學、講歷史。父親許鳳藻喜歡閱讀名臣奏議,常常自己讀著就跟許倬云說:“這一段好,你聽聽……”許倬云得益于父親這套像英國式的全科教育,學得很雜,也使他發現自己對史地特別有興趣。

1946年初,許倬云進入無錫輔仁中學,考進去時,中文、國文、史地分數非常高。學校隔壁就是東林書院,只用一排矮松樹隔開。許倬云記得,每當有學生不聽話不用功,老師就會把他拉到松樹林邊罰站,對著里面的東林祠堂說:“你對不對得起你祖宗?”

40年后,他的學生葛巖在匹茲堡大學兼職教學助理,遇到美國學生問“你們中國人沒有上帝,你們怎么懺悔?” 許倬云笑著對他說:“你去告訴他們,我們中國人誰犯了錯,他的爸爸就會揪著他的耳朵把他丟到祖宗牌位的面前,大喝一聲,‘你對得起列祖列宗嗎?”

許倬云家中就一直保留著一卷祖宗軸子,上面寫了歷代祖宗世系表,是當年赴美時哥哥抄給他的。每到春節,他一定把軸子供起來祭祖,他自小在美國長大的獨子也會在祖宗軸子前三鞠躬。

1949年春天,許倬云跟隨家人赴臺,考取臺灣大學時,他的歷史和中文考卷被閱卷教員推薦給校長傅斯年,在傅斯年的建議下,原本報考外文系的許倬云在念了一學期后轉入歷史系。當時的臺大歷史系,匯聚了李濟、沈剛伯、嚴耕望等一批從大陸過去的名家。在名師指導下讀完本科、碩士又在臺灣“中央研究院”歷史語言研究所工作一年后,1957年許倬云得益于胡適的幫助,到芝加哥大學攻讀博士學位。

留學美國被他視為人生轉折,“整個的突破”。在芝大,他師從寫出《中國的誕生》的美國第一代漢學家顧立雅。顧立雅給許倬云很大的自由,由著他“亂七八糟地選課”。20世紀中葉,正趕上美國漢學研究劃時代地轉向,漢學從傳統東方學分支的地位中獨立了出來,關注點從古代中國轉向現代中國,研究方法也開始引入社會學、統計學等其他學科的方法理論。

許倬云那時住在神學院宿舍里,舍友有猶太教教士、天主教神父、不同宗派的牧師,甚至還有一兩位和尚,他們晚上常在大洗澡間邊淋浴邊討論各種問題,“一抬杠就沒完沒了”。因此,許倬云對宗教理論特別有興趣,選修了著名宗教史家米爾恰·伊利亞德(Mircea Eliade)的宗教課程,又選了和宗教學密切相關的社會學課程,還開始關注城市經濟學。

在這個過程中,許倬云發現一些觀念深藏在每一個民族、每一種文明的潛意識里,這促使他開始以更寬遠的尺度衡量文明的發展,逐漸脫離以中國為中心的世界觀。

那些看似“雜亂”的選課給許倬云的博士論文《春秋戰國時期的社會變動》很大幫助,譬如他發現中古歐洲城市的出現與春秋晚年的城市出現完全合拍。在論文中,他將兩千多個《左傳》中的人物排出一百多個家族譜系,根據這些人物的家世與社會背景,測量各時代社會變動的方向與幅度,做了一項系統性的分析。

許倬云將自己的學術思考形容為四面四角立體型,即文化系統、經濟系統、社會系統、政治系統,每個系統本身又可分為幾個層次,且都是動態的。在這種立體治學體系中,文化是有生命的生物體。在當年,學術界還沒有明確的系統論。

1965年,斯坦福大學出版社以“Ancient China in Transition”為名出版了許倬云的論文,并拿這本書當做亞洲研究叢書的第一本。這使許倬云很快在國際學界獲得了一定發言權。費正清1967年寫給史語所所長李濟的一封信中說:“顧立雅手上有個學生,是你們史語所來的人”,“他寫的這本書已經是小經典了”。

2006年,大陸出版了許倬云論文中譯版《中國古代社會史論》。葛兆光對《中國新聞周刊》回憶,80年代中期就已經聽說過這本書,《中國古代社會史論》和晚一些出版的《西周史》,“在我們這一代學者中很有影響”。

不只學問長進,許倬云還在留學期間參加了當時波及全美的黑人民權運動,目睹了芝加哥選舉的舞弊,得以深入觀察美國。

“我本以為美國民主制度下是一個公平、公正的社會,卻在民主自由的背后看到那么多的丑陋東西。”許倬云說,“那五年我從青年人一步跨到成年人”。

帶來新觀念的老師

1962年,許倬云32歲,博士畢業。他對“三十而立”有自己的理解,“立”不是建功立業,而是“自立,不跟著人走”。他要在“讀書以外,做人,處事,關心社會,關心世界,找自己的路”。盡管美國有五份工作找他,他還是回到臺灣,接受“中央研究院”史語所和臺灣大學的合聘。

1964年,臺大歷史系二年級學生陳永發被上古史課吸引,因為授課老師許倬云的課堂讓人“耳目一新”。他不但中外古今涉獵極廣博,常從社會學、政治學等不同角度講課,而且課堂非常開放,指引學生去看大量資料,喜歡有人提出不同觀點,甚至從校外找不同的學者來給學生講述當前最新的研究成果和心得。

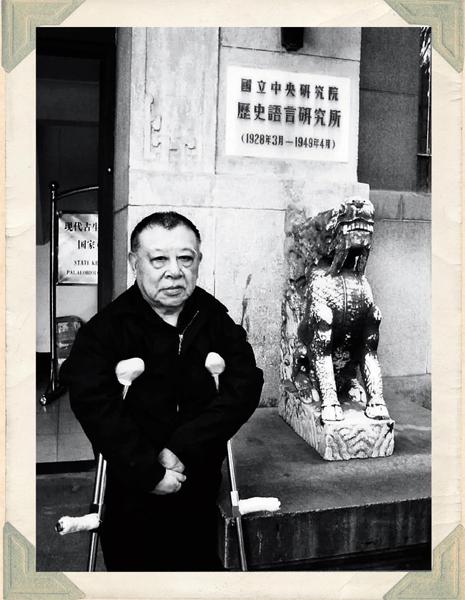

許倬云在臺灣“中研院”史語所舊址留影。

如今,已經成為“中研院”院士的陳永發回憶起50多年前的那段記憶還非常感慨。“那個時代的老師視野普遍都很窄,上課講一講,聽完了就考試。” 很多歷史系學生都很迷茫,不知道歷史學用來干什么,許倬云對本科生都會花力氣指導,不是簡單地傳授知識,而是“給學生啟發性,給我們開眼界,讓我們對歷史有不同的理解,告訴我們做學問的途徑。”他對《中國新聞周刊》說。

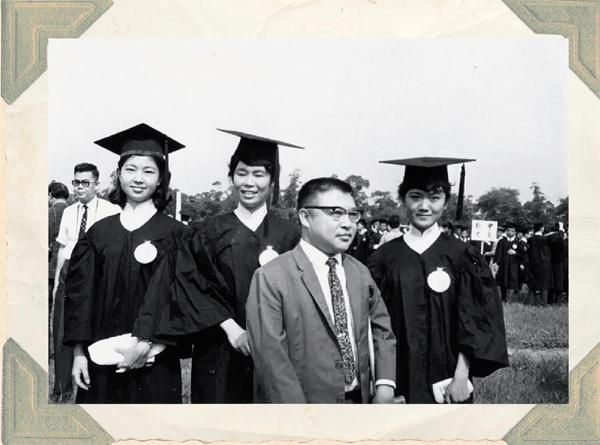

1964年,才擔任副教授兩年的許倬云就升為教授并很快接任臺大歷史系主任。同年,還當選“十大杰出青年”。

許倬云出任系主任后的第一樁事,就是把當時由于政治原因被“教育部”派到臺大歷史系的一些“國大代表”“立法委員”的兼課取消,一年后干脆對這些人停聘。這在當時是沒人敢碰的“馬蜂窩”,但許倬云非常反感當時國民黨對于中國近代史的“粗糙”解釋,堅持學術上的自由,拒絕政治干預。

許倬云任職臺大歷史系主任時與畢業生合影。

對于那些主張自由主義又有骨氣的學者,許倬云內心都很敬重。當年臺大自由主義代表人物殷海光家門口有個餛飩攤子,是為了暗中監視他的掩護,別人都不敢上門,許倬云照樣登門拜訪。殷海光在臺大申請演講總不批準,有一次許倬云就去申請,演講時他和殷海光一起上臺,說:“今天我不想講了,請殷先生代打。”

“中研院”院長王世杰也是塊硬骨頭,按當年的體制,“中研院”直屬于臺灣當局領導人辦公室,有許多公務要向上匯報。蔣介石有時候批個東西,王世杰不能接受,退回給蔣介石,蔣介石氣得撕掉。他撿起來,貼好了再送回去。“蔣介石受不了他這一點。”許倬云回憶。后來,遇到公務上的事,王世杰就派許倬云去,借此機緣,許倬云得以頗早就與蔣經國等政壇高層有了往來。

許倬云和蔣經國熟悉之后,兩人的談話常不限于公事,美國社會、工會力量、民主制度、自由的意義,都是他們談論的話題。許倬云一直記得蔣經國談話時,“兩眼直盯住你看”,不插嘴,問:“然后呢?”“還有呢?”一層層追問下去。許倬云常常對他說,思想管制不得,永遠管制不得,就是秦始皇想管思想也失敗。

支持自由主義又大力改革臺大歷史系系務,許倬云得罪了不少人。在回臺之初,他還和老友胡佛等人創辦了獨立經營的刊物《思與言》,介紹新知,希望通過學術討論,理性地為臺灣找到出路,這更成了他的罪狀,越來越多地受到打壓。

多年后回想起來,許倬云坦言,60年代臺灣的氣氛令人窒息,32歲到40歲生活在臺灣,日子外面風光,其實并不好過。他的母親常常不放心,覺得他在外面會不會一下子失蹤。1969年,許倬云收到匹茲堡大學的邀請,決心再次赴美。

2008年12月, 許倬云以香港中文大學歷史系講座教授的身份出席頒授學位典禮。圖/香港中文大學

人雖然去了美國,但隨著蔣經國時代的到來,許倬云仍然在參與整個臺灣的民主化進程。1972年蔣經國就任“行政院長”后,每年夏天召開“國家建設會議”都會邀請許倬云參加,他們也有過多次單獨的深談。

70年代,陳永發正在美國斯坦福大學深造,他幾次拜訪許倬云都感到其對當時臺灣政治走向的關心。“他很反對國民黨當時的威權政治,他透過他能接觸到的高層管道,諫言了很多。” 陳永發說,“不過,他晚年看到臺灣的現狀也是很失望的,因為很多東西跟他設想的并不一樣。”

在2013年出版的《許倬云說歷史:臺灣四百年》中,許倬云“恨鐵不成鋼”地批評了臺灣發展過程中的缺陷,并將這些缺陷陳述出來,“提供給大陸作為發展的參考”。他對大陸讀者說,希望“能夠以同情之心、以彼此諒解之心來理解臺灣”。

對于殘疾,許倬云的態度一直坦然,并不因此自卑自棄或是有所忌諱,有時還會自嘲。他在芝大讀書時,要上米爾恰·伊利亞德的課得去三樓,他在書中提到這段往事:“爬上去很辛苦,得用屁股坐在樓梯上,一階一階往上爬,到了三樓,樓梯都讓我擦得干干凈凈了!”

精神的健美

盡管在臺的幾年氣氛比較壓抑,但許倬云在這期間有了意外收獲。1970年再次來到美國匹茲堡大學任訪問教授(1972年轉為長聘教授)時,他不再是孤身一人,而是帶著結婚一年的妻子孫曼麗和8個月大的孩子。

剛結束博士學業回臺灣時,嫂嫂們擔心他的殘疾,曾勸他:“老七(許倬云排行第七),去鄉下隨便找一個女人回來,可以生孩子管家就行。”許倬云不肯,“為什么?我為什么要那樣就行了?”許倬云心中一直存著一道界限,要找到那個能識人于牝牡驪黃之外的女孩子,“能看得見另一邊的我,不是外面的我”,不是這樣的人跨不過他心中的界限。

孫曼麗是陳永發的大學同班同學,也曾是許倬云的學生。不過在學校時他們并無過多交往,直到孫曼麗畢業兩年后,因為工作的事情兩人有些書信往來,才發現“凡事都談得攏”。

與許倬云夫婦熟識的南京大學人文社會高級研究院行政人員馬敬對《中國新聞周刊》說,他們夫婦一直相濡以沫。認識他們十幾年,從未見他們有過爭執。“每次許先生外出,師母都送到門口,還要親昵地摸摸他的頭。”

對于殘疾,許倬云的態度一直坦然,并不因此自卑自棄或是有所忌諱,有時還會自嘲。他在芝大讀書時,要上米爾恰·伊利亞德的課得去三樓,他在書中提到這段往事:“爬上去很辛苦,得用屁股坐在樓梯上,一階一階往上爬,到了三樓,樓梯都讓我擦得干干凈凈了!”

在匹茲堡大學留下任教后,和自己當年的導師一樣,他也給了學生很大自由度。“從精神上來看他是非常完美的一個人,學問好,文筆好,對人還非常誠懇,沒有任何偏見,哪怕你是一個不起眼的學生,他也能和你很平等地交談。” 著名社會學家李銀河對《中國新聞周刊》這樣評價自己的導師。1982年,她和王小波赴美攻讀碩、博學位,他們都是許倬云的學生。

有一段時間,王小波上許倬云一對一的“個別指導學習”課程。由于心臟不好,王小波“坐沒坐相,站沒站相”,許倬云身體殘疾也坐不直。師生二人“東倒西歪”,倒也自由自在。許倬云對王小波無所設限,允許他不受專業課題的拘束,東提一問,西提一問。

1987年,葛巖也作了許倬云的學生,下課后還常去許倬云家里做客。每年春節,他都和幾個大陸、臺灣的同學聚到許倬云家里包餃子。遇到臺灣或大陸學者訪美與許倬云一起吃飯,許倬云總要找葛巖相陪。有一次,葛巖到了餐廳門口才知道要求正裝,但那時候他剛到美國不久,既沒有車也沒有西服。許倬云讓孫曼麗趕緊開車帶葛巖去找人借衣服,在樓下等他換好了正裝,又開車把他帶回餐廳。

“那個時候懵懵懂懂,現在自己也帶學生,才體會到老師的用心,為我了解前輩學者、開闊眼界創造機會。”如今已是上海交通大學人文藝術研究院特聘教授的葛巖對《中國新聞周刊》感慨。

葛巖記憶中,導師有很多令他感懷的大小事。小到為在南京萍水相逢的一個裁縫專門從美國帶去拆線器;大到將崗位讓給暫時無法回國的大陸訪美學者,為解決別人的困境自己做出犧牲。許倬云也從不支使學生,哪怕是查閱資料這種小事,都不會請學生代勞。

1992年,許倬云拿給葛巖一本書,是王小波寄來的成名作《黃金時代》。這本書獲得第十三屆《聯合報》文學獎中篇小說大獎,那便是由許倬云推薦給《聯合報》的。正是因為這次獲獎,王小波才真正下決心辭職做全職作家。后來,王小波對劉心武說,盡管導師身有殘疾,但導師精神上的健美給予了他寶貴的滋養。

許倬云作品(部分):《萬古江河》《說中國》《許倬云說美國》

一直被許倬云視為“守護神”的孫曼麗在一次閑談中也對馬敬說過:“外人以為你們許老師什么事都要依靠我,他們不知道,我要是沒了他才真是手足無措,不知道該怎么辦,他是我精神上的力量。”

重慶南山一盞油燈旁,許鳳藻常常給無法進學堂的幼子讀歐陽修的《瀧岡阡表》,“求其生而不得,則死者與我皆無恨也”,也總講“茍得其情,則哀矜而勿喜”。許倬云明白,這是父親讓他了解何為仁者的用心,他用一生去踐行、追尋著父親教他的這個“仁”字,期望有一日“唯其義盡,所以仁至”。

跨學科研究

90年代末,許倬云從匹茲堡大學榮休,當時正趕上與許倬云私交甚篤的臺灣新聞界泰斗、《中國時報》創辦人余紀忠捐資成立“華英文化教育基金會”,獎助母校東南大學、南京大學學子。余紀忠盛邀許倬云擔任董事,借此,許倬云得以與大陸高校有了較多來往接觸。

在一直未被系科僵硬界限框住的許倬云眼中,當時大陸的學科間隔之嚴格以及師徒一對一相承的傳統,使得學科很難進展。科技還好,人文社會只能閉門造車。

1992-1998年,許倬云曾在香港中文大學開設通識跨學科課程,名稱叫做“宇宙與人生”,動員了許多人和他一起講,連人文科學與自然科學之間的鴻溝都跨過去了。

許倬云著急現在的教育把很多年輕人圈在一個學科當中,沒有機緣打破,陷入重圍。“求知的經驗,其實可以比求得的知識更有意義。”許倬云說。

2002年余紀忠去世前,專門委托許倬云:“南大是我的母校,如果他們有什么事,希望你幫一幫他們。”許倬云一直未敢忘記老友囑托。2005年,許倬云在南京大學籌劃創建了中國大陸高校首家“人文社會科學高級研究院”,推動大陸高校開展跨學科研究。彼時,歐美國家在此領域已經先行了很多年,斯坦福大學1980年就成立了人文學中心,普林斯頓社會科學院高級研究所成立于1973年。

南大創辦了“高研院”之后,華東師范大學、復旦大學、北京大學……大陸有足夠資源的高校紛紛開始跟進,“高研院”逐漸成為大陸人文社科高等教育制度里的一環。

從那時起,許倬云每年都有幾個月在南京忙碌,除了參加會議,作學術講演,一個重要的工作是與每個院系在“高研院”的駐院學者長談,為他們的研究做指導,幫助他們按課題整合成不同隊伍。原本南京大學要聘許倬云做院長,許倬云說:“我不做你們的官,只盡心意,也不拿任何報酬。”僅要求南大提供住宿和每天接送的車輛。

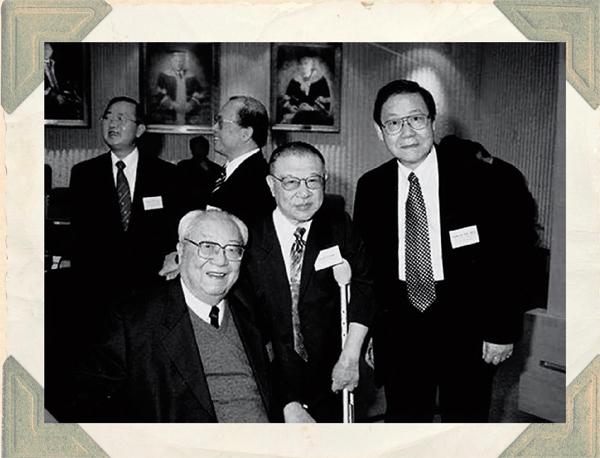

許倬云與費孝通(左)、金耀基(右)。

除了幾位駐院的學者,眾多南大各系科的教師也慕名而來,希望和許倬云探討問題,只要時間能排開,他統統都接待,有時和一個人談,有時和五、八、十來個人一起談。

許倬云在南大的那幾年,南京大學社會學院講師陸遠一直陪在他身旁,他對《中國新聞周刊》說:“大家對他的學術根基之深廣都非常敬佩,無論哪個院系哪個專業的學者,他都能談。”

常在南京的那段時間,許倬云又尋回了兒時記憶中的生活,聽昆曲,吃小籠包,和許氏宗親及輔仁故友相聚。他回到了闊別半個多世紀的故鄉無錫,盡管他還能說一口標準的無錫話,小時候居住過的那個承載上百口人的大宅“既翕堂”和門前的弄堂卻已消失,如今已是無錫市檢察院的大樓,僅在東林書院,他又見到了自明朝起就立在家門口的“抱鼓石”。明日隔山岳,世事兩茫茫,許倬云感慨:“先人遺宅,從此只能在記憶之中而已。”

2013年,許倬云動了脊柱手術,身體狀況使他不能再長途跋涉回國。在他手術后不久,南大幾位學者赴美交流訪問時專程去看望他。他含淚哽噎著說:“我今年八十三歲了,余用很少,不能再飛行了,不能回去與大家共事了。”但如果“派人過來或送年輕人來,我拼著老命教他”。

為常民寫作

許倬云一生都在思考,少時無法像別人一樣去外面玩耍,他只能在室內看書思考。青年時在美國動五次足部矯正手術,手術后不能去上課,就在病床上思考。他認為經歷這些痛苦值得,不僅磨練他的性情,也逼著他去想大問題。

榮休后,許倬云終于有時間把他一直思考的大問題形諸文字。海外生活多年,許倬云總聽到有人說:“我們中國人就是優秀,你看學校里成績最好的都是中國人。”“一些思想史好是好,但論的都是天大地大的問題,老百姓看不懂。”有一次他去餐館吃飯,老板問他,中國菜這樣那樣的烹飪方法,是從哪里開始的?許倬云一想:“哎,中國通史上還真沒交代。”

就這么琢磨著,許倬云決定為常民寫作。寫老百姓讀得懂的書,寫日常生活的“零零碎碎”,寫中國并不是自古以來就這么大,而是在歷史上不吝嗇“給出去”,也不慚愧“拿進來”的大大方方、磊磊落落的狀態中,慢慢長大的。

2006年,《萬古江河》出版,與他之前出版的《中國古代社會史論》《漢代農業》《西周史》等上古史研究專著不同,許倬云第一次下筆撰寫大歷史。盡管展現的是大歷史,但書中沒有武力,不講開疆辟土,只講文化圈的擴大,講國家下面的廣土眾民,關注老百姓的衣食住行、思想信仰,而不像傳統史書將更多筆墨放在帝王將相身上。他努力將中國歷史和文化這樣的大問題,講得通俗易懂。

許倬云說:“為生民立命,就是為世界幫忙,這是儒家的本分。我將《萬古江河》寫得很淺,就是為了這目標。”

《萬古江河》出版當年就賣出了20萬冊,次年獲得第三屆“國家圖書館文津圖書獎”。2019年,《萬古江河》被清華大學校長隨錄取通知書一起,寄給了每一個考取清華大學的新生。

2010年和2015年,許倬云又出版了《我者與他者》和《說中國》,同樣是大歷史著作,討論歷史與文化中的對外關系及歷史與文化中“中國”的變動。

學者葛兆光最喜愛這三本書。他認為這才是大學者放下身段,為一般讀者寫的歷史書。“大歷史要有大判斷,非博覽碩學之士,不能下大斷語。在許先生這種大歷史著作中感受最深的,就是那種‘截斷眾流的大判斷。如今,歷史知識被各種各樣的原因歪曲、遮蔽和改寫,特別需要真正專業的學者,用不是‘戲說或‘歪批的方法,來給大眾普及和清理。” 葛兆光對《中國新聞周刊》說。

研究和思考,對于許倬云已經成為習慣。2013年動大手術的前一夜,他還在思考如何合并儒家的董仲舒與《西銘》、佛家華嚴宗的圓融觀照與新教、丹麥宗教心理學家克爾凱郭爾,以及法國哲學家德日進與英國哲學家懷特海的思想,合并眾家,找出原點。他認為這個原點是宇宙的原點,這里有存在(being),沒有神。無法動筆記錄,他就用小錄音機錄音。

陸遠對一個場景印象深刻。和許多名人一樣,許倬云也有不少“不得不去”的飯局、會議、應酬。這種場合,他常常會用一只手搭在拐杖上,下巴往手上一靠,閉上雙眼做打盹狀。進入晚年后,許倬云的兩道眉毛越長越長,向下耷拉,每次靠在拐杖上假寐,用陸遠的話說,“那樣子好像一尊佛一樣,寶相莊嚴”。其實他并沒有真的打盹,只是進入了自己的精神世界,去思考縈繞在內心的問題。這時要是誰提起他感興趣的話題,他馬上就可以睜開眼,接著話茬聊下去。

也許是時刻都保有思考習慣的原因,許倬云幾乎是最高產的歷史學家。在兩岸出版的專著超過四十本,合著超過二十本,最近十年在他80歲后出版的新作高達八本。

曾有人問許倬云“著書立說的樂趣何在?”許倬云回答:“在它的過程。有些人喜歡下棋,有些人喜歡打麻將,都是過程。我喜歡研究工作的過程。”

既然是過程,就只是到現在為止暫時得來的結論,這個結論還可以往前推,還可以改變,還可以修正。在他年近六十撰寫《許倬云問學記》時曾說,盡管年齡在中國舊日觀念里可以算老頭子了,但并不認為自己的性格和思想已經定型,還繼續有成長的機會和需要。

今年,他已90歲,認為自己還是沒有定型,隨時準備有新問題來的時候用新的思考方式去處理,也不會只用同一種思考方式去處理過去一直面臨的問題,而是嘗試新角度,每天學習新東西,每天對于過去的思考方式有質疑之處。許倬云對《中國新聞周刊》說:“這已養成習慣,我們做學術研究的人,永遠不會認為自己到了終點站,前面永遠有更長的路,更遠的空間,更復雜的問題等著讓我去處理。”