公共服務領域運用大數據的風險分析

祝陽 顧梓鈺

摘 要:[目的/意義]平穩推進大數據在公共服務領域的應用,有必要明確其潛在風險,在保證價值理性的基礎上增強大數據工具理性。[方法/過程]運用理論建構的方法,大數據在公共服務領域遵循“數據收集—數據分析—數據應用—數據公開”的應用循環,從成本精準、受眾精準、效果精準3個維度,分析大數據引入公共服務領域存在的數據收集質量難以保證、數據分析結果難以把控、數據應用效果難盡人意、數據公開帶來衍生問題等潛在風險。[結果/結論]旨在為公共服務領域理性運用大數據工具提供借鑒。

關鍵詞:大數據;公共服務;精準化;潛在風險;風險分析

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2020.05.013

〔中圖分類號〕G250.76 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821(2020)05-0104-07

Analysis of the Risk of Using Big-Data in Public Service

Zhu Yang Gu Ziyu

(School of Economics and Management,Beijing University of Posts and Telecommunications,

Beijing 100876,China)

Abstract:[Purpose/Significance]To steadily promote the application of big data in public service,its necessary to clarify the potential risks and enhance the tool rationality on the basis of maintaining value rationality.[Method/Process]Using of methods of theoretical construction,big data in public service followed the application circle of“data collection-data analysis-data application-data open”,and from the three analysis dimensions of cost precision,audience precision and effect precision,introducing big data to public service field was difficult to ensure the quality of data collection,the results of data analysis,the effects of application,and would bring derivative problems in the data open stage.[Results/Conclusion]This study aims to provide reference for using big data tools rationally in public service.

Key words:big-data;public service;precision;potential risk;risk analysis

公共部門作為公共利益的集合體,實現公共服務與需求的精準匹配是其應有責任。在新一代信息技術蓬勃發展的當下,運用大數據技術實現公共服務的靈活性和精準化成為發展趨勢。近年來學界提出政府由“精準化管理”向“精準化治理”的轉變,為各級公共部門引入大數據工具、實現信息篩選和數據化“善治”提供了政策前提[1]。

盡管大數據發展前景廣闊,但將其引入代表公意的公共服務領域仍需謹慎,防范大數據帶來內部控制問題[2]。公共部門需要謹防海量數據處理、政府與公眾互動、有效及時地整合與調動各類資源這三大挑戰[3],在引入大數據工具時需重點關注實施效果、把握潛在風險,以實現數據科學處理、民眾良性互動、資源協調配置的目標,體現公共服務與技術成果的深入融合。

1 文獻回顧與分析框架

1.1 文獻回顧

依靠直覺與經驗進行決策的優勢急劇下降,大數據決策的時代已經到來[4]。但大數據作為一項新興技術,其發展依然存在障礙。有部分學者已經認識到了大數據蘊含的潛在風險,在其各應用領域展開了分析。

余敏指出大數據帶來的信息不對稱擴大化風險[5];孫紅梅等指出大數據為企業內部控制帶來了隱私與道德安全、人才匱乏等風險[6];仇立平認為大數據+智能化下的社會治理可能以社會的“淪陷”為交換條件[7];王衛等從大數據本身交易出發,提出其交易業務流程中容易出現產品質量、信息、營銷、監管風險[8];唐皇鳳則提出大數據時代可能出現的數字利維坦現象為社會穩定、國家安全等帶來挑戰[9]。關于大數據的風險研究,目前學界達成的一個基本共識是:大數據在不同領域的應用會帶來一些潛在風險,應辯證地認識大數據作為一種工具與資源的價值。

然而,即使學界對大數據的研究已經出現了從“創新式”到“風險式”的轉變[10],但受制于大數據引入公共部門的實踐進程緩慢,將大數據視為一種創新工具分析其引入優勢依然占據主流:蔣思等構建風險防控策略分析模型,認為大數據對政府購買行為的風險防控具有重要作用[11];賈楠等認為大數據平臺是實現公共部門風險防范的基礎支撐[12]。關于大數據可能給公共服務領域帶來的風險研究目前仍缺少系統性成果。

1.2 分析框架

基于已有研究,運用辯證思維分析大數據引入公共服務領域的潛在風險尤為必要。精準治理指對治理底層的個體化信息精準把握和歷史最佳政策集合的推理生成基礎上的政策供給與需求的及時精準匹配[13],大數據進入公共服務領域將以此為目的,實現新的應用循環。

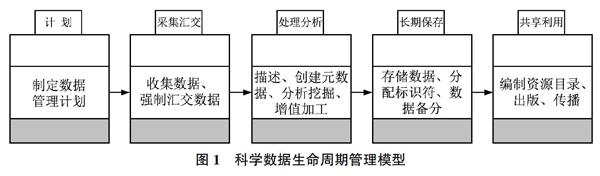

學界提出了多種大數據生命周期模型,Ball A將其總結概括為8種不同的模型概念[14],丁紅發等構筑了政府開放數據的生命周期模型[15],張洋等認為數據生命周期普遍包含科學數據從產生,經加工和發布,最終實現再利用的循環過程[16],并提出了一個新的數據生命周期管理模型。

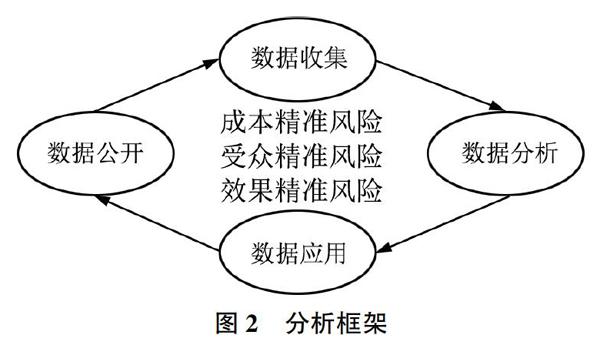

此模型較為清晰地展現了數據的生命周期,并概括出每個環節管理方所涉及到的工作。借鑒此模型并結合公共服務領域數據特點和分析要求,大數據在公共服務領域的應用主要包括從數據收集(有用數據的識別與采集)、數據分析(深挖數據價值)、數據應用(從理論到實踐的過程)到數據公開(公共部門承擔當然責任)的過程,數據公開后對受眾反饋的數據收集使其構成單向運行但彼此承接的應用循環,其中每個節點都以實現公共服務的精準化為目標。但受制于大數據引入公共服務領域的經驗不足,加之新興技術的不確定性,這一循環可能會引發公共服務精準化領域的潛在風險。

成本精準、受眾精準、效果精準是分析商業精準化水平時常用的3個維度,學者董麗榮運用這3個維度深入分析了大數據對互聯網廣告精準化程度的改變[17]。推及公共服務領域,這三者都要求目標與結果的高度一致,是大數據應用循環的發展目標。

成本精準是指為達成某一公共服務目標所投入的資源不可濫用或錯用。目前中國的重復建設、面子工程等現象尚未消弭,成本濫投、錯投現象較為普遍,影響資源利用效率。成本精準要求在明確預期效果的基礎上適度、適量投入資源,確保正確的成本投入方向,并對成本執行過程進行跟蹤,實現成本投入和利用的高效率與高質量。

受眾精準是指公共部門服務對象包含且僅包含符合條件的人員。中國幅員遼闊,公共治理復雜,服務受眾具有多層次、多樣化特征,為精準定位服務對象帶來困難。部分地區或領域存在服務與民眾需求的不匹配,服務出現錯供、缺供現象。受眾精準要求公共服務的目標群體與實際受到影響的群體具有高度一致性,不存在個體丟失或不相關群體受到影響的現象,體現服務目的與受眾的高度匹配。

效果精準可以從廣義和狹義兩方面來理解。廣義的效果精準包含成本、受眾精準等全方位要求,體現服務全過程的高標準;狹義的效果精準是指公共部門某一行為的目標與取得的實際效果要高度吻合,這一定義更符合風險分析邏輯。公共領域中存在著“生產率悖論”的困境,即政府在公共服務方面的資源投入并沒有帶來服務生產率的長期增長[18]。效果精準不僅要求預期目標具有方向正確性,還要求服務投放不存在結果偏差,體現公共部門由設想到現實的能力。

基于大數據應用循環與3個精準化分析維度,從應用循環各節點出發,分析其運行過程中對公共服務成本精準、受眾精準、效果精準帶來的潛在風險,為審慎推進公共服務精準化提供風險分析方向,分析框架如圖2所示。

2 大數據引入公共服務領域的潛在風險

2.1 數據收集質量難以保證

數據收集指在海量的大數據中找到有價值的信息數據[19],警惕數據收集過程中公共服務精準化面臨的潛在風險,是后續各步驟得以施行的重要前提。

2.1.1 成本精準風險:技術利用與機制建設存在雙重缺陷

大數據近年來雖然在商業領域得到較大發展,但在公共服務領域尚未普及,經驗的不足使大數據缺乏技術和制度的雙重保障,造成公共服務的投入成本多而濫,影響成本精準水平。

1)大數據工具利用科學性不足

數據客觀性受到制約。為了實現服務投放的精準化,在運用大數據技術時必須保證數據來源的真實性與政策的靶向性。客觀性與科學性是大數據賴以生存發展的基本特性,數據收集時的客觀程度影響大數據進入公共服務領域的工具價值。公共部門由國家授予權力,普遍與政府利益保持高度一致,使其收集信息時傾向強制,可能給民眾帶來心理壓力,所獲信息具有主觀色彩。同時,公共部門內可能出現為減輕工作量或維護自身利益而偽造數據的情況,出現誤導性信息,造成資源浪費。

數據收集規范性不足。公共部門服務范圍廣泛,使其在信息爆炸的時代背景下難以處理諸多繁雜無序的信息,提升服務質量存在障礙。引入大數據技術雖然理論上有助于公共部門實現數據治理,但這需要治理方具備較強的全局觀,明確如何收集數據可以精準定位需求。應選擇何種時機才能準確匹配目標?收集范圍應該限制在何種程度才能既保證全面性又減少無關性?收集周期為多久才能既滿足數據需求又不產生冗雜?這些規范性問題對治理者的能力提出了較高要求,在數據收集階段設置了較高的進入壁壘。

2)機制建設進程落后

建立良好的法律與協調機制,是數據收集過程中保證成本投入范圍小而精的關鍵。數據收集是大數據應用循環的起點,需要政府明確技術邊界,使數據收集的成本投入在制度框架內進行,提升精準化水平。近年來《促進大數據發展行動綱要》《關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》等政策文件陸續出臺,大數據領域的制度建設逐漸引起重視。但聚焦數據收集環節,全國性立法薄弱[20],關于數據收集的邊界和具體實施方法的規定仍然不足,數據收集的法律邊界模糊,制約技術發展。

建立完善的公共協調機制成為必需。大數據在技術和基礎設施上的高要求為公共部門引入大數據帶來困難,各部門間的協同治理成為必由之路[21]。解決小數據時代的“信息孤島”是大數據應用的重要目的,但近年來數據保護主義盛行,公共部門擁有的數據呈現碎片化、零散化和割裂化[22]。“部門主義”不僅會使公共部門的數據收集重復率高,還可能導致片面性,降低成本精準水平。

2.1.2 受眾精準風險:收集范圍與服務對象存在匹配矛盾

數據收集與數據服務對象的高度匹配是該過程實現受眾精準的必然要求。大數據在公共服務領域的應用大多停留于信息收集、展示層面,且覆蓋面并不廣泛,因此公共部門的經驗略顯不足,態度趨于保守。這一不足在數據收集階段可能體現為數據挖掘缺乏深度,范圍廣而程度輕。但大數據應用于公共部門的目的就在于促進服務精準化,數據收集范圍缺乏節制的擴散可能將服務對象以外的民眾數據包含在內,降低有效數據與收集數據的比率,影響數據收集的受眾精準水平。

2.1.3 效果精準風險:民眾心理抵觸且試錯成本高

民眾產生心理抵觸。以大數據的商用效果來看,雖然它在一定程度上帶來了服務體驗的提升,但互聯網時代普遍的隱私泄露問題使民眾對這一新興技術普遍保持謹慎。雖然以個人信息收集為代價可以獲得公共部門服務質量的提升,但民眾卻會產生個人信息的剝奪感,信任和安全感難以保全,在心理層面上影響數據收集的效果精準。

公共部門試錯成本高。公共部門作為社會利益的服務方,對民眾的影響具有直接性,有關公共部門服務的調整變化具有較高的試錯成本,應用大數據這一新興技術則難免出現不確定性風險。數據收集是大數據應用與民眾接觸最為直接和頻繁的一環,能否在滿足需求的同時避免衍生問題的出現成為實現收集效果精準化、避免未來風險的關鍵。

2.2 數據分析結果難以把控

為使所獲信息發揮應有作用,需要進行數據分析,運用大數據的信息分析技術,展現事物的具體狀態或事物之間的因果關系[23]。傳統的數據分析缺乏系統性和全局性,大數據分析可利用龐大的數據和資源把握全貌,但其所需人力與時間成本都較高。如何獲取足夠多的資源并提高精準化水平,成為制約該過程發展的主要因素。

2.2.1 成本精準風險:人才缺口使成本投入缺乏方向

實現公共服務精準化需要對服務對象的需求進行多角度精準化分析,方向把握起到決定作用,因此必須實現成本投入的方向精準。但中國教育與人才體系的發展與大數據產業狀況不協調,為確定數據分析的成本投入方向帶來障礙。根據數聯尋英公司發布的《大數據人才報告》,中國大數據人才在未來幾年內缺口將達150萬。現有從業者經驗相對不足,后備人才數量有限,使高端綜合型人才短缺問題突出[24]。初級數據缺乏系統性,分析的及時性要求又帶來時間資源的緊缺,人才匱乏的成本投入方向就更加難以把握,影響數據分析有效性和成本精準水平。

2.2.2 受眾精準風險:分析范圍與實際受眾不匹配

數據分析的對象正確與否是決定分析價值的重要因素。為實現數據分析階段的受眾精準化,必須對受眾需求進行全面、及時、準確的預測,使得受眾的全部可能反應能夠被及時預見[25],這對數據分析的水平提出了較高的要求。大數據所需的大量人力與時間資源使公共部門精準分析受眾需求存在一定困難。實現數據與受眾精準匹配的路徑、分析方法的確定、準確歸類方法等都尚在探索中。在鏈接原始數據與分析目的的重要過程中若不能理清邏輯,匹配分析對象與實際受眾,將為數據分析的受眾精準化帶來挑戰。

2.2.3 效果精準風險:分析周期與數據迭代存在矛盾

數據分析結果與實際數據的匹配程度是分析效果的決定因素。大數據雖然具有較強的分析與預測能力,但缺乏人性化分析與服務,不具備完全的工具理性。公共部門內部的資源和經驗不足,且受制于人才缺口,實現科學數據分析的周期普遍較長,但現實信息的更新速度非常快,正在分析的數據無疑會與實時數據存在一定差距,產生數據分析周期與數據迭代頻率的矛盾沖突。對部分時效性要求較高的政策或服務來說,這種沖突可能影響公共部門服務提供的最終效果。

2.3 數據應用效果難盡人意

數據應用就是在數據收集、分析完成之后,將分析結果應用于實踐中的過程,這是檢驗大數據分析成果的關鍵,種種阻礙難以避免。

2.3.1 成本精準風險:數據保護主義增加應用成本

數據應用與數據收集是大數據完整應用循環的終點與起點,在成本投入方面存在因果聯系。沿襲小數據時代政府的行為傳統,現今公眾并不享有全部的信息權,政府與公眾之間未建立完善的分享機制;部門主義使數據成果遭到壟斷,公共部門內部的數據呈現割裂化。這些數據保護現象降低了數據利用率,為達到預期的數據應用效果,可能需要投入更多的協調成本,甚至重復投入成本建立新的大數據循環,造成資源浪費,使成本精準化目標難以實現。

2.3.2 受眾精準風險:地區發展與總體公平難以權衡

大數據的高門檻與現實資源的匱乏相互制約,影響大數據應用普及化。大數據所依賴的物聯網、云計算等技術對基礎設施有著較高的要求。然而從中國發展程度來看,各地區發展水平存在較大差異,東部地區明顯發達于西部地區。《中國大數據產業發展水平評估報告(2018年)》顯示,2017年中國大數據產業已基本形成京津冀區域、長三角地區、珠三角地區、中西部地區和東北地區五大板塊的集聚發展格局,使西部地區在大數據普及應用過程中處于不利地位。

即使同在東部地區,各公共部門搭建大數據基礎設施的能力也有著明顯差異,部分基層縣鄉甚至缺乏自助信息檢索等數字化基礎設備,這些差異都可能造成公共部門服務精準化水平參差不齊。能夠擁有大數據技術且發展較好的公共部門可以更好地滿足民眾需求,提供有效服務,反之則可能在精準把握民眾需求方面出現短板。這種地區差異化發展趨勢一旦蔓延,后期公共部門服務就很可能出現“供給真空”現象,對實現公平服務的精準供給造成障礙。

2.3.3 效果精準風險:現實條件制約結果應用

實現數據應用的效果精準是大數據工具精準化與公共部門公共服務精準化的承接處和關鍵點。大數據并非結果,而是能夠幫助實現收益的價值工具[26],其輸出結果可以為公共服務提供具備邏輯性和客觀性的必要指導。然而在公共服務領域復雜的發展背景下,大數據的分析結果可能超越公共部門能力范圍,或產生與公共部門發展方向不一致的服務要求,此時數據所展示出來的需求可能無法在應用中得到滿足,數據結果與現實服務供給之間出現斷層。因此大數據輸出結果與公共服務的匹配性和相關性就成為技術領域之外,實踐領域中面臨的難以避免的問題,可能降低公共服務的效果精準水平。

2.4 數據公開帶來衍生問題

在數據應用過程中,公眾會產生了解公共部門工作細節的需求,公共部門需要進行數據公開以使在該數據影響下產生的各項調整更加透明。利益平衡與風險管理理念成為目前政府數據公開法治化、制度化的基本支撐,是維護大數據時代網絡安全的基礎[27],分析數據公開面臨的阻礙成為不可或缺的環節。

2.4.1 成本精準風險:平臺建設與公開效果需謹慎匹配

數據公開的必要性與成本選擇性的相互抵觸成為影響數據公開成本精準化的不確定性因素。在大數據時代,數據資源日益成為人類社會重要的生產要素和戰略資產,被譽為21世紀的“鉆石礦”[28],因此數據公開被認為是重要且必須的。近年來國外政府公開了許多數據集,但只有小部分為民眾創造了價值,成本精準水平較低[29]。中國受制于數據保護的傳統和對隱私泄露的恐懼,目前面臨的問題是公開的數據不能準確測量其所代表的事務[30],使數據在某種程度上不能完全發揮其作為資源的作用,公開過程成本較高。在執行上,數據公開的方式總體上可分為實質公開和形式公開兩種。對公開方式的選擇涉及到數據的公開效率,這一選擇更直接地體現在數據公開平臺的選擇上:若平臺多元,則民眾精力被分散,實質上不能接受充足信息;若平臺集中,則民眾接收信息便利,享受實質公開。公共部門需要綜合考慮基礎設施、資源狀況、民眾需求等多方面因素,結合預期公開效果確定平臺數量,成本投入與理想公開效果的匹配程度將影響到數據公開的成本精準化水平。

2.4.2 受眾精準風險:民眾認同與服務選擇存在困難

1)民眾心理難以認同

影響民眾心理認同程度的因素復雜,成為數據公開過程中提高受眾精準化水平的障礙。首先,中國具備較強的熟人社會色彩,民眾在“熟人圈”中遵循著某些特殊規則,達成微妙的平衡。但隨著人們以客觀直接的方式接觸到周圍民眾的相關信息,并同時暴露自身信息,熟人社會下形成的特殊規則逐漸被打破,可能引發民眾的疏離感和淡漠感。其次,如果公共部門沒有完善的信息公開機制或操之過急,隱私泄露、過度公開等問題將會帶來反向效果。此類事件若持續發酵,可能使民眾對公開數據的關注減少,不利于收集居民反饋,將降低受眾精準化水平。

2)民眾預期與實際效果難以匹配

公共部門行為與民眾期待之間存在博弈。數據公開后,民眾普遍會產生對數據的自我闡釋,部分不良數據若不經解釋直接披露,就可能為謠言滋生提供缺口。同時,民眾會根據數據對公共部門產生期望,但公共資源的有限性使其滿足需求的程度同樣有限,難免有部分問題被忽視,此時民眾已經建立的心理預設與公共部門實際行為出現矛盾。這些情況下的數據公開反而使受眾精準化水平受到不良影響。

2.4.3 效果精準風險:公開范圍與公開力度缺乏制度約束

1)隱私安全受到威脅

技術不確定性和制度設計滯后是實現數據公開效果精準的兩大障礙。大數據時代數據的海量存在以及分布式處理都加大了數據信息的泄露風險,信息安全已成為大數據技術發展的主要瓶頸之一[31],再加之大數據依托的非關系型數據庫在數據維護方面較為薄弱,隱私保護風險成為大數據應用過程中不可避免的問題。除技術本身對隱私安全帶來的潛在威脅以外,數據公開階段這一風險更多出現在人為操作層面,一方面,公共部門缺乏大數據發展經驗,數據公開的類型和程度難以把握,可能公開屬于民眾隱私的數據,帶來信息泄露和安全問題;另一方面,政策層面完善的信息保護機制尚未建立,有關數據公開與隱私的條款多分散在《刑法》《網絡安全法》等綜合性法律條文中[32],頂層設計不足使實際操作更顯風險。

2)過度民主降低效率

公開程度把握失衡可能帶來反向效果。大數據的自身屬性使數據公開成為其完整執行職能的必然要求,擴大了公共部門數據公開的范圍和程度,這有利于激發民眾參與公共事務的積極性。但目前中國缺乏把控民主化程度的具體條文,公共部門對數據公開力度的把握不足,存在過度公開風險。而民眾在擁有更多的民主權后會要求更為廣泛和實質的參與,有可能產生過度民主的需求,降低行政效率,為公共服務效果精準帶來風險。

3 結 語

離開基本價值的判斷和引導,公共管理將成為缺乏靈魂的盲動[33]。如果只是單純追求工具理性而在價值理性方面有所偏差,那么公共服務的創新也就喪失了本來意義。運用大數據實現富有成效的精準治理是社會治理的重要發展趨勢[34],但從數據收集到數據公開,大數據在其應用邏輯環的每個節點都會與公共部門運行機制產生一定矛盾,為公共服務精準化帶來3類潛在風險。大數據究竟是否適合引入公共服務領域,如何實現大數據技術的高效利用等問題都需要審慎思考與選擇。

只有在明確把握大數據風險的基礎上權衡收益與挑戰,運用大數據將公共部門規劃各子系統與建設內容數據化[35],才能推進大數據技術在公共服務領域的順利發展,有條不紊地提升公共服務精準化水平。

參考文獻

[1]吳韜.大數據治理視域下智慧政府“精準”決策研究[J].云南行政學院學報,2017,(6):111-112.

[2]Omoteso K.The Application of Artificial Intelligence in Auditing:Looking Back to the Future[J].Expert Systems with Applications,2012,39(9):8490-8495.

[3]鄧念國.大數據時代政府管理服務創新研究——以杭州為例[J].天津行政學院學報,2016,18(5):19.

[4]Steve Lohr.The Age of Big Data[N].The New York Times,2012-02-12,(1).

[5]余敏.“大數據殺熟”可以避免嗎?——電子商務逆向選擇風險規避[J].價格理論與實踐,2019,(4):141-144.

[6]孫紅梅,雷喻捷.大數據、人工智能環境下內控風險及防范探索[J].會計之友,2019,(13):118-122.

[7]仇立平.大數據+智能化時代社會的“淪陷”與治理[J].探索與爭鳴,2018,(5):45-47.

[8]王衛,張夢君,王晶.大數據交易業務流程中的風險因素識別研究[J].情報理論與實踐,2019,(9):80-85.

[9]唐皇鳳.數字利維坦的內在風險與數據治理[J].探索與爭鳴,2018,(5):42-45.

[10]張海波.大數據的新興風險與適應性治理[J].探索與爭鳴,2018,(5):40.

[11]蔣思,張文璐,盧軍強,等.基于大數據的政府采購風險防控策略探索[J].實驗技術與管理,2019,(7):277-281.

[12]賈楠,郭旦懷,陳永強,等.面向社區風險防范的大數據平臺理論架構設計[J].清華大學學報:自然科學版,2019,(2):122-128.

[13]李大宇,章昌平,許鹿.精準治理:中國場景下的政府治理范式轉換[J].公共管理學報,2017,14(1):6-11.

[14]Ball A.Review of Data Management Lifecycle Models[R].University of Bath,2012:1-14.

[15]丁紅發,孟秋晴,王祥,等.面向數據生命周期的政府數據開放的數據安全與隱私保護對策分析[J].情報雜志,2019,(7):152.

[16]張洋,肖艷珠.生命周期視角下《科學數據管理辦法》解讀及其啟示[J].圖書館學研究,2019,(15):37.

[17]董麗榮.大數據時代互聯網廣告的營銷模式[J].傳媒,2017,(8):69-70.

[18]Corrigan P,Joyce P.Reconnecting to the Public[J].Urban Studies,2000,37(10):1771-1779.

[19]李德滿,黃欣榮.大數據時代群體事件的精準治理[J].江西社會科學,2018,(2):238.

[20]崔超.城鎮化背景下大數據構建和諧公共部門的策略探索[J].廣西社會科學,2017,(8):159.

[21]吳韜.大數據治理視域下智慧政府“精準”決策研究[J].云南行政學院學報,2017,(6):114.

[22]吳韜.大數據治理視域下智慧政府“精準”決策研究[J].云南行政學院學報,2017,(6):114-115.

[23]李德滿,黃欣榮.大數據時代群體事件的精準治理[J].江西社會科學,2018,(2):239.

[24]黃麗秋,王媛玉.貫徹十九大精神 推動大數據與實體經濟深度融合——大數據時代的供給側精準化管理[J].商業研究,2018,(9):6.

[25]秦健.群體性事件預防機制和處置對策的思考[J].中國特色社會主義研究,2010,(4):88.

[26]Michael L Cargano,Bel G Raggad.Data Mining-A Powerful Information Creating Tool[J].OCLC Systems & Servies,1991,15(2):82-91.

[27]何治樂,孔華鋒.機遇與挑戰:中國政府數據開放的法治化路徑[J].計算機應用與軟件,2018,(4):4-5.

[28]Kshetri N.Big Datas Impact on Privacy,Security and Consumer Welfare[J].Telecommunications Policy,2014,38(11):1134-1145.

[29]Luna-reyesal F,Chunb S A.Open Government Public Participation:Issues and Challenges in Creating Public Value[J].Information Pocity,2012,17(1):77-81.

[30]Bannister F.The Curse of the Benchmark:An Assessment of the Validity and Value of E-Government Comparisons[J].International Review of Administrative Science,2007,73(2):171-188.

[31]寧靚,趙立波.政府購買公共服務精準化的大數據應用模式研究[J].山東大學學報:哲學社會科學版,2018,(3):157.

[32]丁紅發,孟秋晴,王祥,等.面向數據生命周期的政府數據開放的數據安全與隱私保護對策分析[J].情報雜志,2019,(7):152.

[33]張成福,黨秀云.公共管理學[M].北京:中國人民大學出版社,2001:19.

[34]李德滿,黃欣榮.大數據時代群體事件的精準治理[J].江西社會科學,2018,(2):241.

[35]崔超.城鎮化背景下大數據構建和諧社區的策略探索[J].廣西社會科學,2017,(8):158.

(責任編輯:郭沫含)