資本要素結構優化的再配置效應研究

——基于產業內物質資本與人力資本的視角

謝 攀,蘆婷婷

(1.陜西師范大學 國際商學院,陜西 西安 710119;2.西南大學 經濟管理學院,重慶 400715)

一、引言

改革開放以來,中國經濟快速發展,取得的成績舉世矚目。不過,2010年以來,經濟增速放緩,貿易摩擦增多,生態環境約束增強,尤其是隨著2019年底新冠肺炎疫情發生并在全球蔓延,基建投資驅動和外貿出口拉動的發展模式越來越不能適應國內外新形勢。目前,以大數據、云計算、人工智能等為代表的第四次工業革命悄然興起,物質資本與人力資本的結合更加緊密。如何實施既有利于發揮資本潛力又能提升勞動價值的和諧發展戰略,對推進新時期高質量發展具有重要的理論意義,對擺脫全球價值鏈的低端鎖定也具有深遠的實踐價值。

受新冠疫情沖擊的影響,2020年第一季度中國經濟同比下降6.8%,面臨前所未有的挑戰。每當“穩增長”“保就業”的壓力增大時,“重基本建設、輕公共服務”的支出偏好在一些地方就被強化。此次抗擊疫情過程中,既看到了我國“集中力量辦大事”的優勢,也突顯了衛生防疫、勞動教育等領域的短板和不足。橫向比較,2018年財政用于教育的支出占GDP的3.58%,與發達經濟體的差距有所縮小,不過投資占GDP的比重仍高達44.64%,物質資本投資與人力資本投資的比率高于世界上多數國家(Heckman,2005)[1]。盡管城鎮化進程尚未完成,保持一定規模的基建投資確有必要,但是,鋼鐵、水泥、電解鋁等行業產能過剩與計算機系統、網絡安全等高技術領域“卡脖子”問題亦愈發突顯,勞動者技能結構和產業升級需求失衡的矛盾突出。21世紀以來,財政支出中教育經費支出保持年均16.51%增長,醫療衛生支出占財政支出的比重升高至7.0%以上,國民整體受教育水平大幅提升,健康狀況顯著改善。不過,轉型經濟體中往往存在嚴重的要素錯配(Hsieh and Klenow,2009;Restuccia and Rogerson,2013)[2-3],2011年中國16~59歲的勞動年齡人口達到峰值后逐年下滑,與固定資產投資年均21.10%的增速相比,各產業中人力資本是否“投資過度”,錯配程度是否得以緩和,亟待深入探討。

實證研究發現,物質資本、人力資本及制度因素對經濟增長的貢獻遞減,而結構因素的作用越來越重要(孟望生等,2015)[4]。因此,減少勞動力和資本錯配,提高要素的配置效率不失為一條發展理念轉型的可行路徑。現有研究分別考察了兩類資本各自的投入產出效率(王林輝、袁禮,2014;賴德勝、紀雯雯,2015)[5-6],忽視了資本有機構成內在聯系及偏向型技術進步自然演進的影響,對要素配置效率的評價存在一定局限性。鑒于此,與以往文獻不同,本文從產業內資本有機構成的視角,在統一的增長核算框架下,重新審視改革開放40年來三次產業內人力資本與物質資本配置的演變趨勢及典型特征。

本文的邊際貢獻在于:一是系統量化三次產業中兩類要素的錯配水平,揭示了矯正要素配置扭曲對產出增長的再配置效應,進而將喬紅芳、沈利生(2015)[7]對潛在產出變化特征的觀察從地域維度拓展至產業維度。二是將健康資本引入到要素配置效率的動態評價,有利于從人力資本形成全周期的視角,避免僅考慮教育資本導致低估人力資本對增長的貢獻,為老齡化社會探索釋放“第二次人口紅利”提供新的經驗證據。

二、文獻回顧與研究假設

現有文獻大致可劃分為兩類:一類是關于單一要素配置的研究。一些學者發現,改進人力資本配置水平主要通過影響科技創新能力來提高全要素生產率,進而促進經濟增長(王林輝、袁禮,2014;賴德勝、紀雯雯,2015)[5-6]。物質資本配置不合理會導致產出缺口增大,甚至使得實際產出僅占潛在產出的70%~89%(王旭輝,2014)[8]。隨著市場化改革的深入,我國實體經濟資本配置效率有所改進,從低碳經濟發展的角度看,工業資本的流向是有效的(岳書敬,2011)[9],但與發達國家相比,仍存在很大的優化空間。提高實體經濟資本配置效率,可以有效地促進經濟增長(張雪芳、戴偉,2016)[10]。消除資本的錯配,可以使社會福利提高38%,并伴隨50%的人口重新配置(陳詩一等,2019)[11]。另一類文獻是關于兩類資本組合配置的研究。“人力資本結構研究”課題組(2012)[12]和黃晶(2017)[13]均強調提高物質資本和人力資本的匹配程度是中國跨越中等收入陷阱、實現經濟增長的關鍵。長期來看,物質資本與人力資本配置扭曲阻礙物質資本更好地發揮作用,相反,二者合理配置可以促進經濟增長,減少社會不平等(Fleisher and Chen,1997)[14],并顯著且穩定地提升經濟效率。尤其是人力資本結構升級有助于減緩物質資本投資增長速度下滑導致的中國潛在增長率下降(馬紅旗、徐植,2016)[15]。不過,現有研究多從地域維度展開,忽視了對產業內不同資本配置組合及其對產出增長影響的分析。事實上,物質資本過度配置與投入不足的情況并存。矯正十三個重點行業的資本配置可使中國的總產出提高20%~40%(任韜等,2020)[16]。而且,各產業中的企業運營方式不同,資本有機構成特征各異,有形資產投資在第一、第二產業中所占比重往往較大,第三產業特別是生產性服務業的發展對無形資產和人力資本投資依賴更高。在工業化開始很長的一個發展階段里,勞動密集型產業和物質資本密集型產業迅速發展,資本有機構成趨向提高。不過,對第二次世界大戰后美國、日本和英國資本有機構成變化的歷史統計資料檢驗還表明,如果把產業擴展到服務業,資本有機構成并非趨向提高,而是波動的(李翀,2020)[17]。據此,結合我國產業結構變遷和資本要素結構演進的特征,本文提出以下假設。

假設1:工業化前中期第一、第二產業中物質資本與人力資本的最優配比大于1,第三產業則相反,隨著技術密集型產業的興起,這一趨勢得以減緩或逆轉。

一些研究還觀察到中國物質資本總投入大于人力資本,存在區域特征(郭晗、任保平,2014)[18]。而且,實物資本和人力資本最佳配置下的產出大于實際產出,二者的差距逐步擴大(許巖等,2017)[19]。不過,生產資料優先增長的規律對處于不同工業化階段的國家適用性不同(李翀,2019)[20]。近年來,隨著供給側結構性改革、“房住不炒”等一系列舉措相繼實施,房地產投資熱潮減退。特別是數字普惠金融的發展有效促進了實體經濟的資本配置效率(劉瑞凝等,2019)[21]。經濟增長逐步由高速發展轉向高質量發展,市場配置資源的作用加強,兩類資本配置水平可能有所改善。因此,本文進一步提出假設2。

假設2:三次產業中物質資本與人力資本的組合配置均存在錯配,與物質資本高投入相比,人力資本配置偏少。不過,近年來產業內兩類資本組合配置的扭曲程度有所下降。

三、研究設計

(一)機理分析

人力資本投入對產出增長和產業結構轉型的作用不容小覷。為了捕捉產業內兩類資本配置的相對變化,以便進行產業間的比較。本文在Mankiw等(1992)[22]模型的基礎上,構建如下生產函數:

(1)

式(1)中,i=1、2、3,分別代表第一、第二、第三產業。Kit、Hit和Lit分別為三次產業的物質資本存量、人力資本存量和就業人數,Ait表示技術進步水平。αi、βi和γi分別為三次產業物質資本、人力資本和勞動力的產出彈性。

對式(1)兩邊取對數,將其分解為:

lnYit=αilnKit+βilnHit+γilnLit+δilnAit

(2)

物質資本與人力資本能否實現最優配置對生產效率,進而對經濟增長質量都會產生深遠影響。借鑒邊雅靜(2011)[23]的做法,本文將物質資本與人力資本最優配置的探究從地域維度拓展至產業維度。設定社會資本(Tit)既包括物質資本,也包括人力資本。當物質資本和人力資本都采用貨幣單位計量時,兩者之間的實際配置比例(Ri)記為:

(3)

構建社會資本約束下的產出最大化問題:

(4)

s.t.Kit+Hit=Tit

(5)

由式(3)可得:

Kit=Ri×Hit

(6)

根據產出最大化問題的一階條件,經整理可得:

(7)

(8)

(9)

(二)變量說明及數據來源

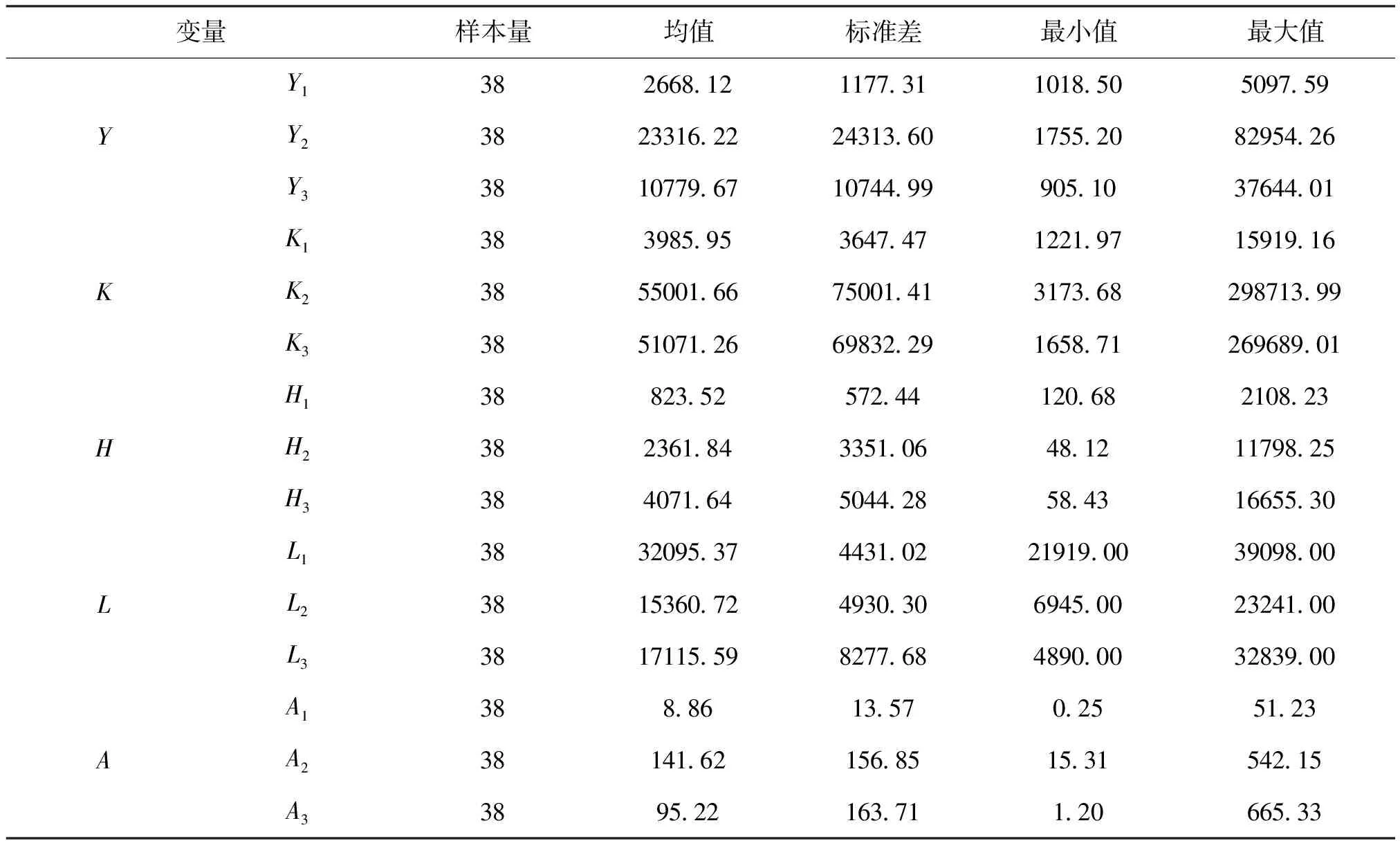

為考察改革開放以來兩類資本的配置特征及其變化趨勢,本文將樣本區間選定為1978—2015年,與價格水平相關的變量都調整至以1978年為基期。核心變量的含義及數據來源說明如下:

1.物質資本存量

物質資本存量的核算采用永續盤存法。令Kit=(1+δ)Kit-1+Iit/Pit。其中,Kit代表第i產業t年的物質資本存量,Pit代表第i產業t年投資的平減指數,Iit代表固定資產投資額,δ為折舊率。三次產業1978—2002年的資本存量根據徐現祥等(2007)[24]的估計結果,對全國各省區三次產業的資本存量加總得出。由于分產業的固定資產投資不能直接獲得,故對2003—2015年國民經濟各行業按產業屬性加總,得出三次產業的固定資產投資水平。此外,借鑒宗振利和廖直東(2014)[25]的做法,第一產業的投資縮減指數(P1t)使用農業生產資料價格指數;第二產業的投資縮減指數(P2t)由工業品出廠價格指數代替;第三產業的投資縮減指數(P3t)則根據全國固定資產投資等于三次產業的固定資產投資之和,推導而得①。1991年之前的投資縮減指數均采用張軍等(2004)[26]計算的投資隱含平減指數。不失一般性,設定折舊率(δ)為5%。原始數據均來自歷年的《中國統計年鑒》《中國國內生產總值核算歷史資料(1952—1995)》。

2.人力資本存量

與教育特征法、勞動收入法、終身收入法等測算人力資本存量方式相比,成本加權法將人力資本存量視為各種教育水平的勞動力人數與獲得相應教育水平所需投資的乘積(沈利生、朱運法,1999)[27],考慮到教育成本的權重,具有一定合理性。故本文采用成本法對三次產業各學歷層次的勞動力進行加權,估算人力資本存量。鑒于教育、衛生健康等對人力資本的重要性(楊建芳等,2006)[28],本文將教育人力資本與衛生人力資本之和作為估算人力資本總量的基礎。于是,各產業中的人力資本水平可表示為:

Hit=Jit+Wit

(10)

其中,Hit表示產業i的人力資本,Jit和Wit分別為產業i的教育人力資本和衛生人力資本。

(1)教育人力資本

三次產業教育人力資本的計算公式如下:

Jit=∑Pijt×Cjt

(11)

式(11)中,Pijt代表第i產業第j學歷層次的從業人數;Cjt代表獲得j學歷層次所需的教育經費投入。本文在王金營(2002)[29]估算結果的基礎上,通過線性內插法獲得1978—1998年分產業的不同受教育程度從業人數。具體步驟為:因2003—2015年只公布了分行業的全國就業人員受教育程度構成,并沒有與之相對應的分行業全國就業人員數量,不過,可以查得分行業城鎮單位就業人員年末數。因此,假設各行業城鎮單位就業人員占全國就業人數的比重等于各行業的就業人數占全國就業人數的比重。據此,本文首先推算出2003—2015年的分行業全國就業人數,然后將其與分行業的全國就業人員受教育程度構成相乘,即為分行業不同受教育程度從業人員數。最后,按照產業屬性歸類,獲得分產業不同受教育程度的從業人數。

本文采用生均教育經費表示不同學歷層次的教育投入,并采用以1978年為基期CPI進行平減。因《教育經費統計年鑒》從1995年才公布生均教育經費,因此,為簡潔起見,1978—1994年的生均教育經費采用喬紅芳、沈利生(2015)[30]的估計結果。為保證分行業受教育程度的分類與教育經費分類的一致,將1978—1995年受教育程度分為小學、中學、大學三個類別;1995—1998年、2002—2014年分為小學、初中、高中、大專及以上四個類別;1999—2001年、2014年分為小學、初中、高中、中專、大專及以上五個類別。至此,獲得了1978—1998年、2003—2015年的分產業不同受教育程度人數及不同受教育程度的教育經費,再按照式(11)估算得出教育人力資本。其中,1999—2002年缺失的數據通過三次樣條插值法補齊。

(2)健康人力資本

健康人力資本采用《中國衛生統計年鑒》公布的衛生總費用來近似表示。由于衛生總費用沒有分產業的統計,因此,本文以各產業就業人數的占比為權重加以估算。

Wit=lit×Wt

(12)

式(12)中,Wit表示i產業的健康人力資本,lit表示i產業的就業人數占比,Wt則表示第t年全國衛生總費用。同樣用CPI進行平減,換算成以1978年為基期的數據。全社會就業人數(L)、各產業的就業人數(Li)均來自歷年《中國統計年鑒》。

3.技術進步

技術進步(Ait)采用三次產業的科研經費支出來表征。考慮到按照三次產業劃分的科研經費支出數據難以獲取,但是全國科研經費支出和1989年以后細分行業的科研經費支出可以從《中國統計年鑒》《中國科技統計年鑒》獲得,因此本文基于已有的公開數據,分兩個時段來估算三次產業的科研經費支出水平。1988年之前,以三次產業增加值占比為權重,將《中國統計年鑒》公布的1978—1988年全國科研經費支出分解至各次產業;1988年之后,因《中國科技統計年鑒》開始逐年公布細分行業的科研經費支出,故對行業數據按三次產業進行歸類,得到1989—2015年三次產業的科研經費支出。相關變量的描述性統計如表1。

表1 變量的描述性統計

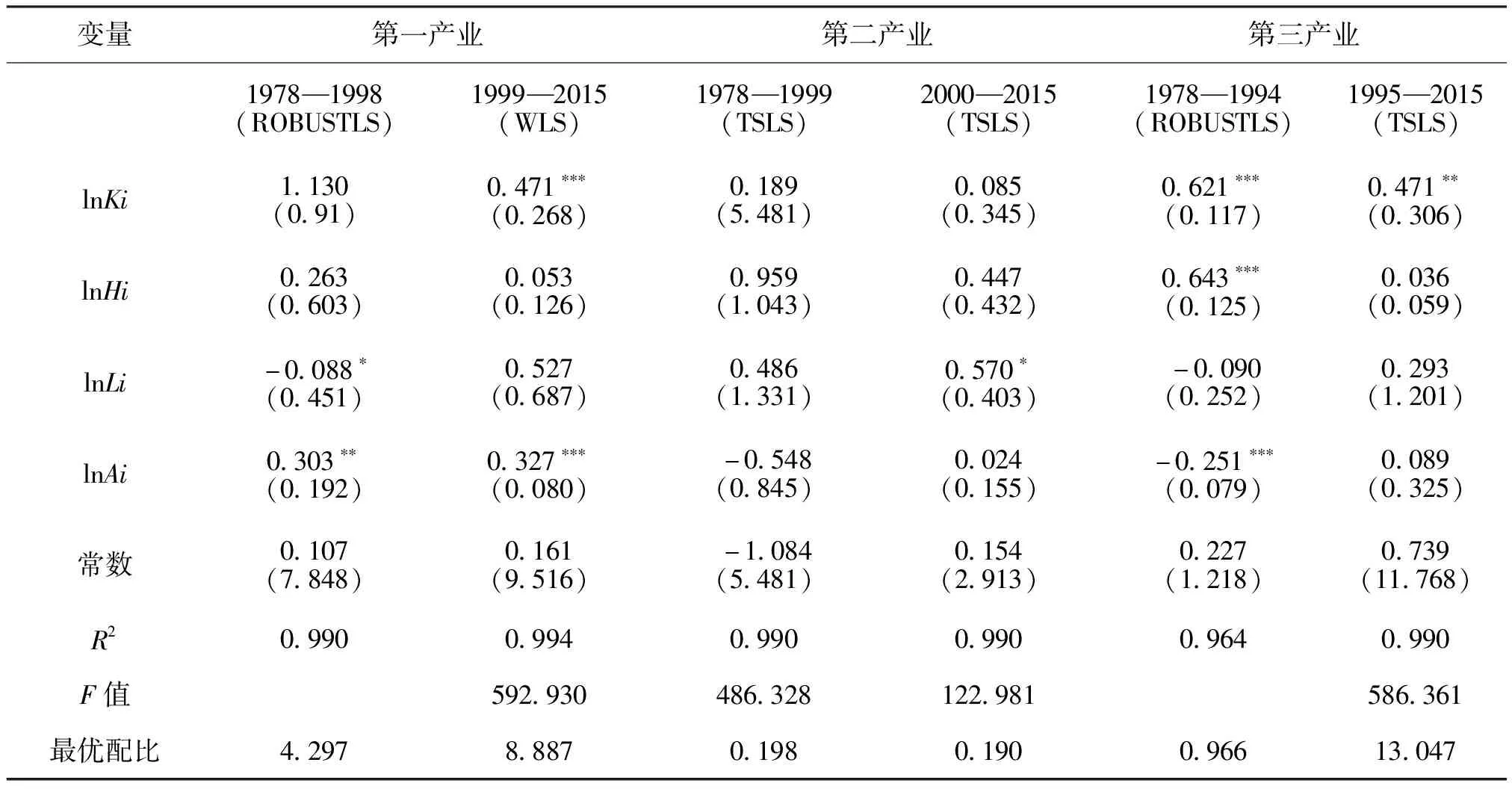

四、三次產業要素產出彈性的演化特征

改革開放40年來,中國市場化改革進程逐步深入,農業、工業、服務業實現了快速發展,有理由推測三次產業中物質資本和人力資本配置效率也隨之發生了階段性變化。因此,本文采用分段估計來揭示產業內兩類資本最優配比,以彌補單階段估計的局限性。同時,本文采用兩階段最小二乘法(TSLS)以降低內生性的影響。而且,為避免異常值對潛在統計關系的破壞,采用穩健最小二乘法(ROBUSTLS),對異方差存在的情形,則采用加權最小二乘法(WLS)來估計。具體結果如表2所示。

表2 三次產業分階段要素產出彈性的估計結果

(一)第一產業要素產出彈性演化特征

改革開放初,農業生產機械化水平較低,隨著農產品購銷體制改革和連續多年“中央一號文件”的積極部署,尤其是21世紀以來,農村稅費改革、減免農業稅等一系列支農惠農舉措相繼推出,農業投入得到了有力保障。分階段來看,給定其他要素投入不變,后一階段(1999—2015年)農業物質資本投入每提高1個百分點,產出顯著增長0.471個百分點。前一階段(1978—1998年),以“包產到戶”為標志的土地制度改革激發了農業生產活力,不過農村勞動力冗余較多,弱化了勞動力對產出的貢獻;后一階段,隨著戶籍制度松動,農業剩余勞動力持續轉移顯著減輕了農村勞動力冗余,促使農業勞動力與其他生產要素有效融合,對產出的貢獻大幅上升。后一階段農業技術進步的產出彈性為0.327,比前一階段增長7.92%,突顯了科技研發投入對農業增產增收的貢獻,也表明繼續推進農業現代化對振興農業發展,進而決勝全面建成小康社會的重要作用。

(二)第二產業要素產出彈性演化特征

改革開放后,工業化歷經了“結構糾偏、輕重工業同步發展”和“重化工業加速發展、產業結構高度化”兩個階段。加入WTO之前,資本要素相對缺乏,在工業化需求的帶動下,第二產業固定資產投資實現年均13.07%的增長,對穩定產出增長起到較大作用。加入WTO之后,中國經濟在更大范圍和更深層次上融入了全球市場。以2000年為拐點,后一階段(2000—2015年)物質資本產出彈性略低于前一階段(1978—1999年)。主要原因在于隨著產業結構呈現服務化的跡象,經歷了固定資產投資的快速增長之后,物質資本稀缺性降低,對產出增加的影響與前一階段相比趨弱。相反,勞動力產出彈性在后一階段對產出增加的貢獻顯著,這主要得益于工業化帶動城市化水平提高,農村剩余勞動力加速轉移至第二產業,“人口紅利”持續釋放。縱向比較,兩個階段中人力資本產出彈性均高于物質資本,突顯了工業化中后期改善人力資本投資對推動產業鏈升級的重要性。

(三)第三產業要素產出彈性演化特征

服務業的發展以1995年為拐點,也可劃分為1978—1994年和1995—2015年兩個階段。與第一、第二產業相似,資本邊際回報率下降減弱了物質資本投入對增長的貢獻,服務業物質資本產出彈性在后一時段也出現下滑。此外,后一階段服務業人力資本產出彈性也低于前一階段,且不顯著。可能的原因在于當前人力資本存量的結構還不能完全適應產業轉型升級的需要。而且,隨著人口老齡化程度加深,衛生費用支出上升較快,年均增長率高達15.55%,一定程度擠出了教育投資。工業化中后期傳統服務業吸納就業能力減弱,僅依靠勞動要素數量增加已經不能有效地拉動經濟增長,服務業勞動力的產出彈性在第二階段也不顯著。相比之下,后一階段服務業技術進步的產出彈性較前一階段明顯提高,意味著當前只有進一步夯實科技研發投入,通過加強職業教育、技能培訓等多種途徑挖掘“第二次人口紅利”才能提升勞動生產率,促進要素投入結構優化,克服鮑莫爾“成本病”。

五、資本要素結構的典型特征及其再配置效應

根據式(9)和對三次產業物質量資本和人力資本產出彈性的分階段估計(表2),可明晰不同階段兩類資本配置的典型特征,并進一步獲得優化兩類資本投入的再配置效應。

(一)物質資本與人力資本配置的典型特征

第一產業兩類資本的最優配比由第一階段的4.297提高到第二階段的8.887,這表明相同人力資本存量的情況下,第二階段需要與之相匹配的物質資本存量為第一階段的兩倍。農業現代化進程中物質資本產出彈性相對人力資本產出彈性明顯提高,預示發展精細農業、推動鄉村振興亟待產業資本的持續有效投入。

第二產業兩種資本的最優配比由0.197微降為0.190。長期以來,鋼鐵、水泥、電解鋁等行業產能過剩周而復始,加劇了資本要素的配置扭曲。尤其是房地產投資的過快增長擠出了制造業投資,導致第二產業物質資本產出彈性低于人力資本的產出彈性。面對產業升級和消費升級的雙重壓力,只有深化供給側結構性改革,持續改善人力資本投資,才能減輕要素錯配。

第三產業兩種資本配比由第一階段的0.966大幅增至第二階段13.083。這反映出與工業化前期相比,工業化中后期尤其是隨著生產性服務業的快速發展,對人均資本裝備水平提出了更高要求,服務業中1單位人力資本需要約13單位物質資本與之匹配,才能實現產業內兩類資本的最優配置。

(二)資本要素結構優化的再配置效應

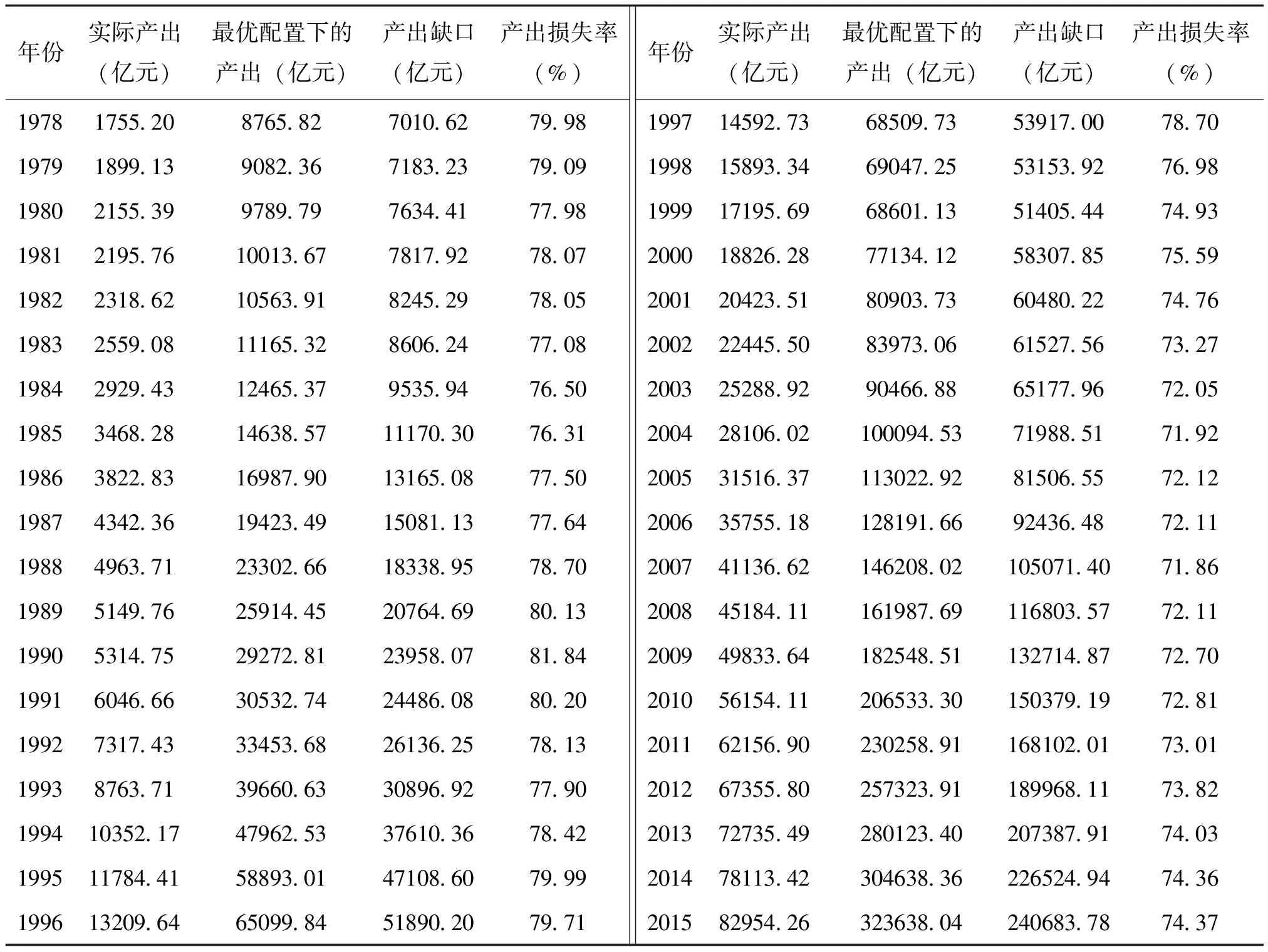

表3 第一產業物質資本與人力資本投入結構優化的再配置效應

比較第二產業物質資本與人力資本比例調整前后產出的變化,如表4,從中可以看出:(1)第二產業在后一階段的平均產出損失率為73.18%,較前一階段下降了約5個百分點,兩種資本的配比有所改善。受20世紀80年代末通貨膨脹率驟然升高的影響,1990年產出損失率升至81.84%;2007年,國際金融危機爆發,外部需求緊縮,產出損失率下降至71.86%。(2)兩個階段最優配置下的增長率與實際增長率相近,均保持了兩位數的增長。前一階段最優配置下的產出增長率和實際產出增長率分別為10.29%和11.48%,后一階段則分別為10.03%和10.39%,兩者差距進一步縮小。

表4 第二產業物質資本與人力資本投入結構優化的再配置效應

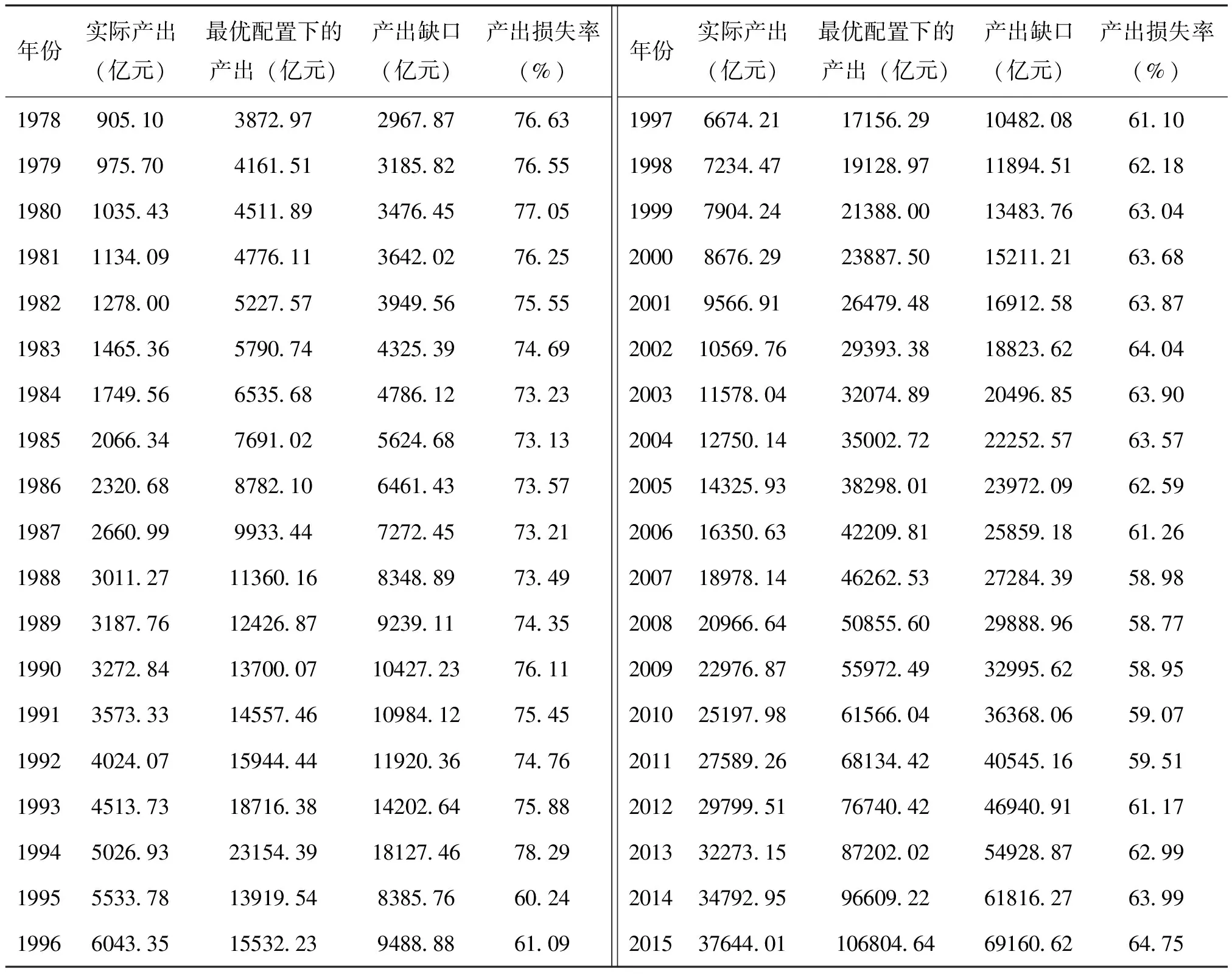

比較第三產業物質資本與人力資本比例調整前后產出的變化,如表5,從中可以看出:(1)第三產業后一階段的平均產出損失率為61.85%,比第一階段降低了13.34個百分點,兩類資本配置扭曲顯著改善。1994年產出損失率最高時為78.29%,2008年產出損失率最低時為58.77%。(2)前一階段最優配置下的產出增長率與實際產出增長率分別為11.82%和11.37%,后一階段則分別為10.73%和10.06%。最優配置下的產出增長率均略高于實際產出增長率。

表5 第三產業物質資本與人力資本投入結構優化的再配置效應

六、結論及啟示

本文將MRW模型從地域維度擴展至產業維度,分階段估計了1978—2015年間中國三次產業的物質資本與人力資本的產出彈性。在此基礎上,測算了各產業物質資本與人力資本的最優配置比例,并估算了實際產出與要素最優配置產出之間的缺口及產出損失率。主要結論如下:

第一,三次產業內兩類資本配比分別以1999年、2000年和1995年為拐點,呈現出階段性特征。其中,農業機械化程度提高,固定資產投入占比增加,第一產業兩類資本的最優配比由4.297上升至8.887;農村勞動力轉移為工業化和城鎮化注入持續動力,第二產業兩類資本的最優配比由0.197微降至0.190;生產性服務業發展加大了企業對科技研發的需求,也加快了資本深化進程,第三產業兩類資本的最優配比由0.966大幅上升至13.083。第二,三次產業分階段的產出損失率均呈下降趨勢,產業內物質資本與人力資本的配置扭曲得到改善。隨著戶籍制度松動和信息化進程加快,第三產業的改善程度最為明顯。第三,若產業內兩類資本按最優配比調整,三次產業增加值的損失率有望分別減少78.41%、76.18%和67.82%。與任韜等(2020)[16]的研究相比,本文在統一增長核算框架下估算的再配置效應涵蓋了三大產業的兩類主要資本,比僅考慮單一物質資本或部分行業資本要素結構優化的再配置效應略高。而且,產業間資本流動往往受到資產專用性、規制政策等制約,加大產業內要素結構調整力度,促進要素間相互協同進而獲得配置效率的提升更為可行。

面對新冠肺炎疫情的沖擊和發達經濟體再工業化的挑戰,當前既要防控疫情反彈,又要促進復產復工。2020年4月9日,中共中央、國務院頒布的《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》指出,要“引導各類要素協同向先進生產力集聚”。本文的研究進一步啟示:一是瞄準國計民生領域前沿,遵循產業內資本有機構成演進的內在特征,牢牢抓住第四次工業革命的契機,確保“卡脖子”技術領域資本持續高效投入。同時,提升農業機械化、自動化和智能化水平,助力農業規模化經營,提高投入產出效率。二是著力改善教育和衛生支出結構,破除職業教育(培訓)、醫療衛生等領域的投資障礙,鼓勵各類資本有序進退,提高校企一體化辦學水平,優化專業布局,夯實人力資本積累質量,進而加速產業鏈、供應鏈轉型升級,降低產出損失率。同時,積極完善農村“撤點并校”政策,提升教師隊伍整體素質和農村義務教育質量,穩定農業人力資本投入水平。三是借助5G、云計算和“互聯網+”等形式,將醫藥衛生體制改革、社會保障體制改革與消費結構、產業結構升級有機結合起來,推動大健康產業發展。鼓勵各地探索具有地方特色的健康管理服務、銀色經濟,完善醫保藥品準入談判機制,遏制醫藥費用過快增長,減輕人口老齡化對養老金缺口和潛在增長率的沖擊。四是在淘汰環保不達標的無效產能、低效產能的進程中,要堅持運用市場化、法治化手段,充分發揮價格機制的杠桿作用,促進技術要素與資本要素融合發展,降低要素配置扭曲,減輕資源錯配。

注 釋: