尊重之下創新

——回顧洛厄爾、貝聿銘、福斯特對波士頓藝術博物館的百年設計接龍

董賀軒,胡嘉渝(通訊作者),劉曉星,徐文飛,劉小萌/DONG Hexuan, HU Jiayu (Corresponding Author), LIU Xiaoxing, XU Wenfei, LIU Xiaomeng

在建筑有機更新過程中,如何恰切處理過去、當代及未來之間的承接關系,并進行建筑創新,此類問題向來備受關注。

毗鄰著名“翡翠項鏈”綠道1)的波士頓藝術博物館,不僅以收藏東方藝術品著稱于世,還以其代際傳承與衍變創新的建筑展示空間與實體形態令人注目。正如金融時報的評價:“這里沒有什么華而不實的東西,沒有建筑花樣,沒有通過不和諧并置來進行交流的嘗試,沒有與老建筑相爭斗的感覺,只有良好的低調畫廊和清晰度”[1]。這正是波士頓藝術博物館獲得2014年哈爾斯頓·帕克建筑獎(Harleston Parker Medal)的一個主要原因,更是建筑有機更新及拓變建設值得借鑒的典范。

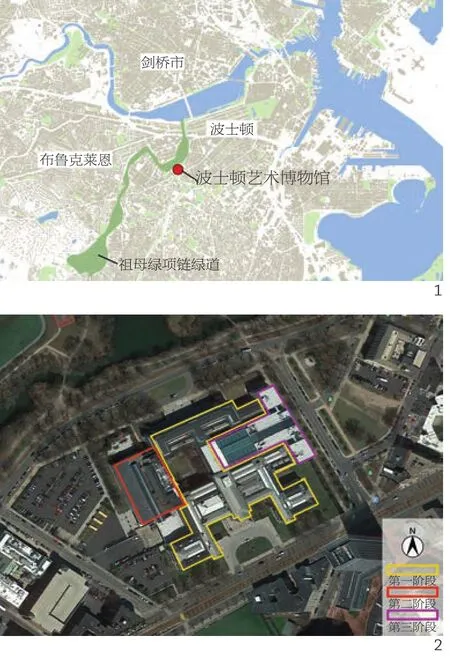

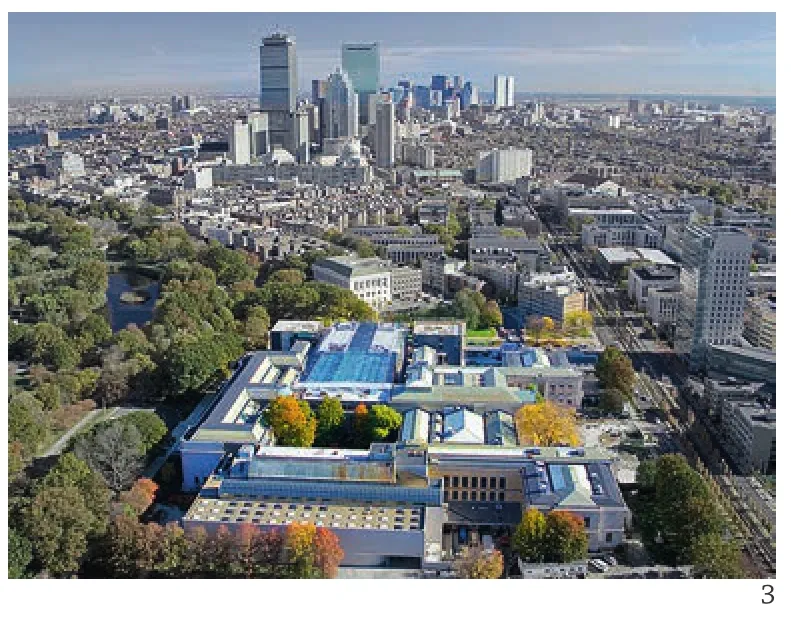

洛厄爾(Guy Lowell)、貝聿銘(I. M. Pei)及諾曼·福斯特(Norman Foster)對波士頓藝術博物館依次進行了縱跨一個世紀的3個階段設計(圖1-3)2),令它成為一座具有不同時代文明積淀品質的建筑藝術品。其中,新古典主義、現代主義及高技派三者,在盡情展露各自獨特建筑語言的同時,從建筑空間、界面及形體3個方面,彼此之間建立了一種相互尊重而又協同創新的有機承接關系,為當今建筑的有機更新提供了借鑒。

1 波士頓藝術博物館區位(繪制:董賀軒)

2 波士頓藝術博物館建設分期(繪制:董賀軒,改繪自谷歌衛星地圖)

1 新古典主義方案的初創——洛厄爾對博物館的先期設計

“面對沼澤地……,以其純粹的簡約與莊重之美,博物館呈現出了壯麗的面孔,這些仿佛是從輝煌的古希臘帶來的……由愛奧尼柱子組成的立面沒有被任何當代建筑所超越……。”——波士頓郵政報[2]

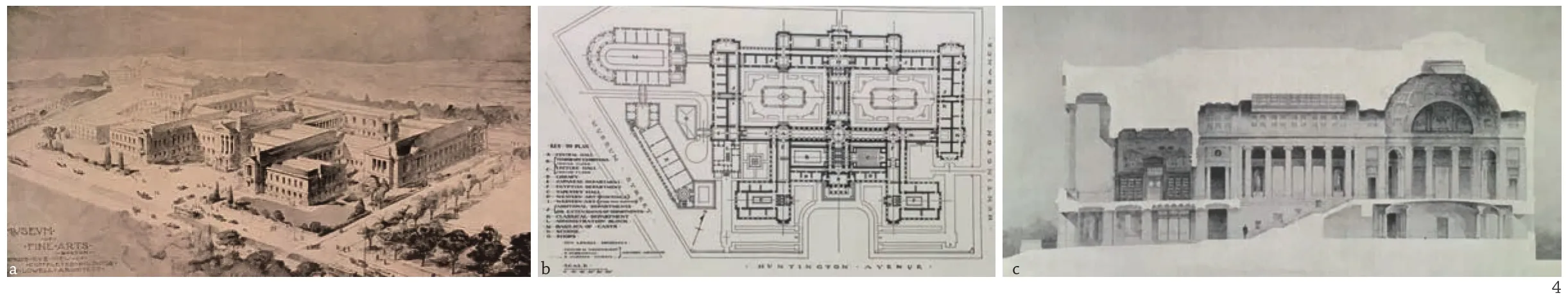

1908-1928年間,洛厄爾主持的波士頓藝術博物館受到了當時新古典主義3)、鋼結構技術4)以及資金階段性獲得方式5)的影響,呈現出濃郁的新古典主義風格。

1.1 中軸對稱的空間布局

從空間布局看,洛厄爾采用了庭院與廊道兩種空間元素,將博物館主體設計成為嚴格的對稱式布局,建筑每部分各自獨立,但又通過具有展示功能的廊道相互串連(圖4),這也是新古典主義建筑風格的典型特征。值得注意的是,一方面庭院及其景觀為室外藝術品提供了場地,同時為日后擴建提供了空間基礎(圖5)。另一方面,這為后期擴建中建立博物館與外部城市空間連接預留了機會。

1.2 典雅厚重的古典界面

從建筑界面看,洛厄爾主持的波士頓藝術博物館,新古典主義風格的設計傾向十分明顯。博物館的南立面朝向漢庭頓大街,采用了儀式感十足的縱橫三段式新古典主義式的造型。主入口及其兩邊凸出部分均采用了古希臘式的三角形山墻與愛奧尼柱式,主墻面窗戶與窗間墻之間呈現出幾乎均等的相間劃分肌理,這些處理方式令博物館南部造型顯得典雅嫻靜又不失莊嚴。博物館北部則面向“翡翠項鏈”,在立面上,洛厄爾采用了大尺度的愛奧尼柱廊,凸起的檐口及線腳、粗壯的古典柱式、厚實的門窗洞口及墻面,使得博物館的界面呈現出古典建筑特有的厚重和典雅,與“翡翠項鏈”高大蔥郁的樹木及大尺度公共空間之間形成了一種對比而又嵌合的關系(圖6a、6b)。

1.3 外石內鋼的建筑形體

基于時代的技術發展與風格傾向,石與鋼是洛厄爾用于波士頓博物館的兩種主要建材。洛厄爾將從緬因州運來的石料充分用在了山花檐口、外觀立柱、基座等外觀部位,內部空間也使用了同樣石材,建筑整體呈現出一種厚重的石質體型。但博物館內部卻采用了表征時代特征的鋼結構:鋼制格構柱與屋面桁架,鋼結構的運用解放了古典建筑外衣下被束縛的內部空間。這種外石內鋼的建筑形體,加上虛化、滲透與嵌合的愛奧尼柱廊界面,既展現了20世紀初的新材料技術、社會特征與審美傾向,也展示了一種毗鄰為友的典雅姿態(圖6c)。

3 波士頓藝術博物館西向鳥瞰照片(圖片來源:Thornton Tomasetti)

4 波士頓藝術博物館第一階段方案透視(a)、平面(b)、剖面(c)

2 現代主義的承接——貝聿銘對博物館西翼的改擴建

“新與舊的合并沒有造成混亂或者不和諧。在建筑的畫廊和公共場所,日光無處不在,經過多年的黑暗之后,自然光回歸到了博物館,這應該是大家欣喜的原因。建筑外觀是內斂的,由貝聿銘所熟悉的精美標志性混凝土來調和而成。”——紐約時報[4]

1980年代,貝聿銘主持設計了波士頓藝術博物館的西翼工程。貝氏被稱為“現代主義建筑最后的大師”[5],善用鋼材、混凝土、玻璃與石材,并以簡潔的幾何外觀形體與完形內部空間而著稱。面對洛厄爾留下來的這座新古典主義風格藝術圣殿,如何展開恰切的對話,某種意義上是貝氏直面的一個難題。

無獨有偶,在這一改擴建工程之前,貝氏已經完成了華盛頓國家美術館東館工程,簡潔三角形幾何體的中庭空間與外觀造型是東館的典型特征,在與新古典主義式西館之間的關系處理上,東館采取了3種途徑:空間布局——軸線相同、入口呼應、地下連通;外墻材料——相同產地、材質、色彩、尺度及拼接方式的大理石;造型體量——幾乎相同的高度。放低姿態構建異質但一體化的空間體系、塑造和而不同的外觀界面,是貝氏處理東館新舊建筑關系的關鍵設計策略。在波士頓藝術博物館西翼的改擴建工程之中,此種設計策略被再次拓展使用,并植入了新的“讓光線來做設計”形成的社交場所。

5 波士頓藝術博物館第一階段建成內廊(a)、庭院(b)、整體鳥瞰(c)

(4.5 圖片來源:參考文獻[3])

6 波士頓藝術博物館第一階段建成的1913南立面(a)、1915年北立面(b)、1908年施工場景(c)(攝影:董賀軒,拍攝自波士頓藝術博物館展品)

2.1 合院與光廊:交往空間的植入

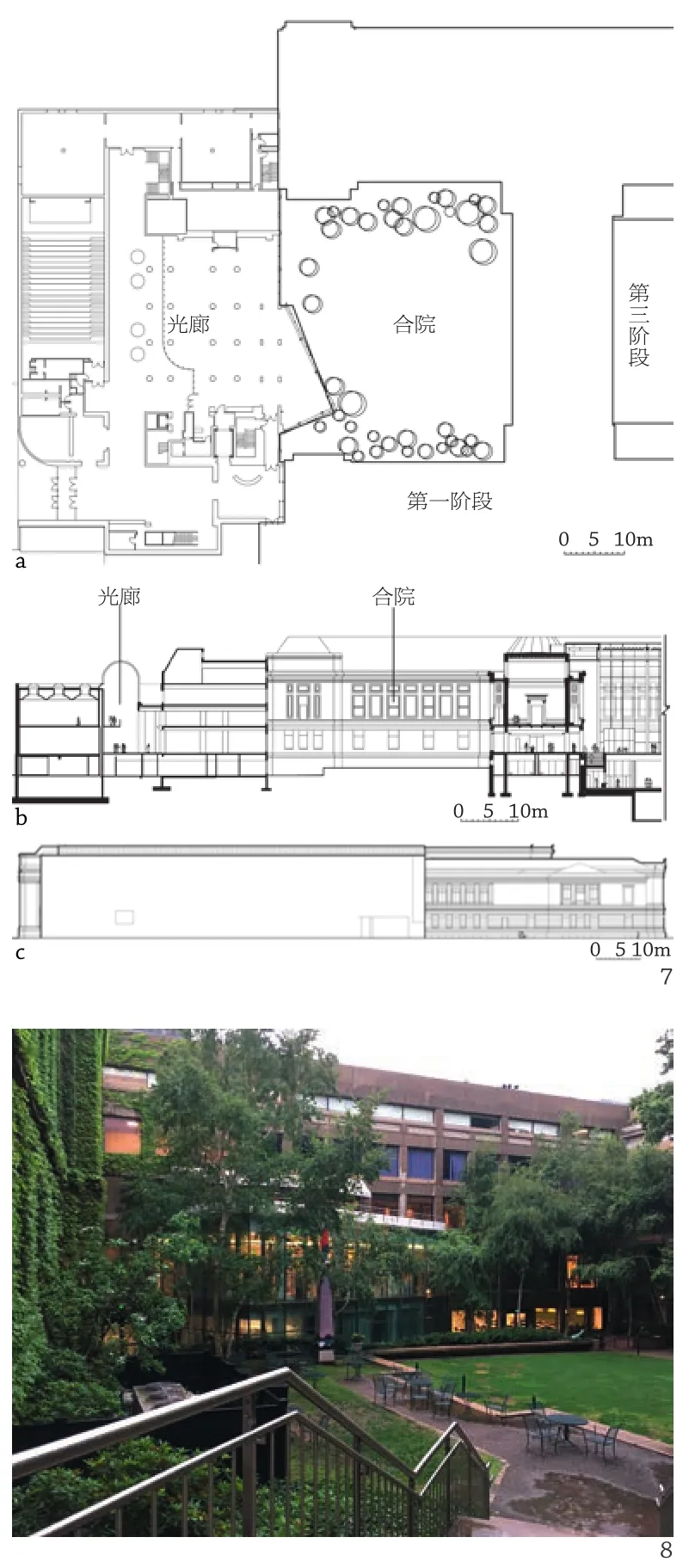

在洛厄爾方案中,除了交通內廊以及小面積的中廳之外,整體而言,公共空間是缺失的,兩個庭院更多地承載的是景觀,而非交往職能,展品是觀眾的唯一交流對象。純粹意義上的展示空間“獨裁”了整幢建筑的內部場所,幾乎不存在真正意義上的公共交往場所。貝聿銘的改擴建設計用合院與光廊兩種空間要素,為博物館植入了具有社會交往意義的空間,形成了展示空間范式的突破(圖7)。

開放的合院(圖8)。在歐美等西方國家的建筑設計實踐中,貝聿銘極少運用院落來處理空間布局關系,但波士頓藝術博物館西翼設計是個例外。貝氏保持了原有院落空間并對院落界面進行了變異與開放式的形態再造。所謂變異,是指設計了一個凸出并傾斜于原有界面的透明體塊,一層為圖書商店,二層是餐廳,室內空間局部楔入了院落;所謂開放,是指院落南部界面進行了局部下沉,下沉空間與地下層相連通,室外空間局部吸進了室內。通過上述兩種措施,貝氏在延續原有方形院落這一空間原型的基礎上,建立了建筑內外場所之間視線與活動兩方面的積極對話關系,使得觀眾活動不再是一個僅僅局限于內部的連續被動參觀過程。具有透明幾何體特征的現代主義界面,覆有綠色植被的新古典式建筑界面,加上以平坦草坪為主的庭院地面,使得原有的景觀院落轉化成了復合功能的合院:參觀之余的休憩,以及舉辦捐款、室外餐會等公共活動時而在此發生。

7 波士頓藝術博物館第二階段的首層平面(a)、剖面(b)、立面(c)(繪制:徐文飛,改繪自福斯特建筑事務所提供圖紙)

8 波士頓藝術博物館“合院”(攝影:董賀軒)

內置的光廊(圖9)。在波士頓藝術博物館西翼設計中,貝聿銘“用光線來做設計”,設置了一道淡藍色玻璃拱廊采光頂而形成的條形中庭——光廊,將原本分層布置的內廊式路徑空間置換成了豎向貫通式公共空間。光廊上部是展示空間、中部是駐留通行觀賞空間、底部是餐飲休憩交流空間,3部分在橫向上又相互交錯嵌入,就連置于光廊南端的半圓形垂直轉換空間及其樓梯,也成為舉辦藝術活動的場所(圖10),形成了集交流、觀賞、展示為一體的社會性空間。光廊所采用的拱頂形態,不僅是對老館新古典主義式拱廊空間的一種形式上的呼應與延承,更重要的是,光廊內植入與構建了社會交往場所,拓展了博物館原有交通內廊的空間內涵。

2.2 留白:與周邊建成環境的巧妙對話

藝術博物館西翼對面約106m距離處,是同樣由洛厄爾設計的波士頓藝術博物館學院,這是一幢兩層紅磚墻的新古典主義建筑:帶有拱圈的窗,白色的窗框及部分檐口與紅色的磚墻。面向新古典主義風格濃郁的周邊建成環境,貝氏采取了一種留白設計策略來巧妙處理新舊之間的對話關系(圖11)。

一方面,改造后的西翼大面積采用了石材。石材的質地、尺度、比例以及砌筑方式,與原有老館的外墻石材均保持了高度一致:純質的淺灰色粗糙紋理、約500m×1000m見方、高寬比1:2、順砌錯縫砌筑,就外墻表面肌理來講,新舊建筑之間幾乎完全相同。不同的是,新的西翼立面摒棄了一切多余的裝飾構件,近乎一面空墻。

另一方面,在平整、均質與素雅的石質留白外墻上,僅有的形態變化是兩處空洞:一扇約3m×3m的窗口與一處高約4m的入口。窗洞口采用了整面反光玻璃,無一根窗框,好似一塊嵌入整面墻的鏡面,幾乎沒有任何自己的建筑表情。門洞空間為內凹式,是西立面唯一滲透內外空間的連接點,極簡的空間形制表明自己的角色僅是一處入口。

極簡主義外墻整體上呈現出一種留白的建筑姿態,一種對外部建成環境的淡然態度。入口上方的白色門楣形成了與藝術博物館學院建筑白色檐口之間的呼應。這種極簡主義的留白,成為貝氏成功處理西翼與周圍建筑環境關系的有效手段。

2.3 方體與拱體:建筑原型延承與強化

作為新古典主義風格的典型建筑,洛厄爾設計的老館表皮大量重復使用了裝飾性線腳與窗框,以及系列極具韻律感的深凹門窗洞。雖然建筑平面是由多個方形組合成的對稱結構,但建筑造型整體實際上失去了立方體的幾何形式及其體量感。通過方體與拱體,貝氏設計的西翼對建筑原有形體的空間原型進行了外顯式的延承與強化(圖12)。

9 波士頓藝術博物館“光廊”

10 波士頓藝術博物館“光廊”南端藝術活動(圖片來源:Bizbash)

11 波士頓藝術博物館西翼外觀

12 波士頓藝術博物館西翼體型:方體(a)與拱體(b)

密實的方體。在西翼設計中,貝氏采用了立方體的外部形態,并且與原有被拆老館保持了長寬高近乎一樣的尺度,總體體型上進行了空間類型延續,并進行了強化。繼而所用石材與原有老建筑的石材在質地、顏色、尺寸、砌筑均極其相近,使原有古典風格建筑的典雅與莊重氣質在西翼外觀得到了一定承接。與此同時,通過消減一切裝飾構件與門窗,大面積的石材實墻令西翼的立面表皮顯得十分密實,將新古典主義風格老館建筑內在的方體原型得以呈現與強化。

透明的拱體。原有老館只有內置的拱廊空間,并無建于外部的拱體造型,在西翼設計中,貝氏結合拱形光廊,將藏于內部拱體原型得以外顯,某種程度上是對老館內部拱廊空間原型的呼應和延承。

盡管貝氏的西翼采用了純凈的方體與凸顯的拱體,與老館形體之間形成了鮮明的表皮對比,但由于在尺度方面與老館保持了一致,建筑天際線與外圍界面也保持了原西翼的外部輪廓,因而新舊建筑之間整體上呈現出一種“和而不同”的姿態。

3 高技派的嵌入——福斯特對博物館東翼的改擴建

“貝聿銘和福斯特分別設計的兩個新翼之間存在顯著差異,貝聿銘為‘當代藝術之翼’創造了一個內心世界,福斯特則尋求了與外界的對話。”——英國建筑報[6]

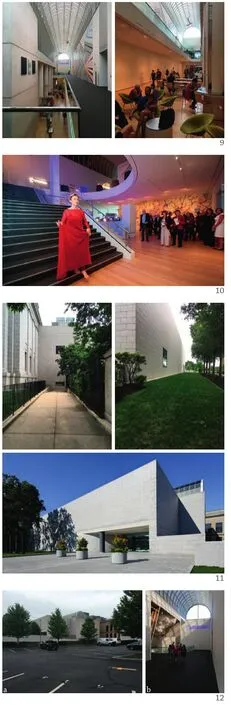

在建筑界,諾曼·福斯特以高技派風格與理念著稱。不同于理查德·羅杰斯與倫佐·皮亞諾,福斯特的建筑通常介于兩者之間:不僅“更多的是優雅、大氣、游刃有余地展現高技派建筑通透、輕盈、富有科技感的建筑美學”,并且,在內容上更多的是“尊重傳統文化、體現場所精神、重視綠色生態使建筑與自然共生”[7]。在波士頓藝術博物館東翼擴建工程中,福氏創造性地進一步發揮了這兩方面的效能潛力,使傳統的技術、石料、院落與現代的高技術、鋼玻及中庭達到了完美的承接及轉換。東翼擴建工程,一方面體現出了福斯特一貫的高技派風格,工業技術與時代感十足,另一方面,更是展現出對傳統展示空間外拓洐化的思考,實現了博物館建筑與周邊城市環境之間的場所對話(圖13)。

13 波士頓藝術博物館第三階段的首層平面(a)、剖面(b)、立面(c)、鳥瞰(d)(繪制:徐文飛,改繪自福斯特事務所提供圖紙;鳥瞰圖片來源:bostonglobe)

14 波士頓藝術博物館東翼“夾縫”

(9.11.12.14 攝影:董賀軒)

3.1 中庭與邊廊:藝術生產空間的嵌入

夾縫之間的中庭。在歷史建筑中加建完形的透明玻璃體,構建能夠集聚建筑內部活動與融通建筑內外環境的中庭場所,是福斯特運用高技術對歷史建筑進行更新改造善用的獨特方式6)。

東翼改擴建工程建造了一個嵌入院落的玻璃中庭。需要特別注意的是,福氏有意縮減了中庭尺度,并在緊臨舊館之處形成了兩條狹長的光線夾縫(圖14),每條夾縫的兩個界面,一邊是原有建筑的系列古典式風格立面,另一邊則是中庭的透明玻璃幕墻,避免了中庭直接利用原有古典式立面做為自己的空間界面,這種夾縫的處理方式在福氏的英國皇家藝術學院薩克洛美術館與日本世紀大廈設計中亦有應用7)。夾縫空間不僅是一個采光場所,更重要的是塑造了一種舊館封閉展示空間與新館公共交往空間之間的過渡方式,這種過渡,既為中庭提供了一個完整場所,也為把歷史建筑意象信息傳遞于中庭提供了途徑,站在庭內放眼四望,南北分為老館新古典主義與高技派的兩個立面,東西均是可以影影綽綽看到老館墻面的通高玻璃幕墻(圖15)。

中庭與主要展廳之間的聯系采取了兩種方式,一是兩者之間設置了一處與敞開樓梯整合成一體的凹口,二是設置了一條由系列格柵構成的自然采光頂,將中庭與頂層展示空間進行了一體化串聯(圖15a、17a)。福氏的中庭既是建筑藝術本身的集合展示空間,也是激發當代群體藝術行為及其生產的場所:定期免費的畫模服務,吸引了大量繪畫愛好者,畫模特者又是被畫模特,生產藝術者又是生產藝術的素材(圖16)。另外,集體文藝演出也時常在中庭舉行,作為垂直交通的樓梯與臺階屆時轉換成了藝術家的表演場所。同時,基于當代信息科技的藝術展示,在中庭的墻面與頂面也得以實現。此時此刻,庭內空間被重新進行了臨時場所劃分與屬性定義,敞開的餐飲設施則是激活場所的催化劑(圖17)。 因此,中庭既是一個空間與光線、歷史與現代、觀眾與藝術家的對話場所,也是藝術活動孵化下當代藝術火花與藝術品的生產場所。

15 波士頓藝術博物館東翼中庭的西立面(a)、北立面(b)、南立面(c)、東立面(d)

16 波士頓藝術博物館東翼中庭藝術活動

(15.16 攝影:董賀軒)

17 波士頓藝術博物館東翼“中庭”宴會餐飲活動

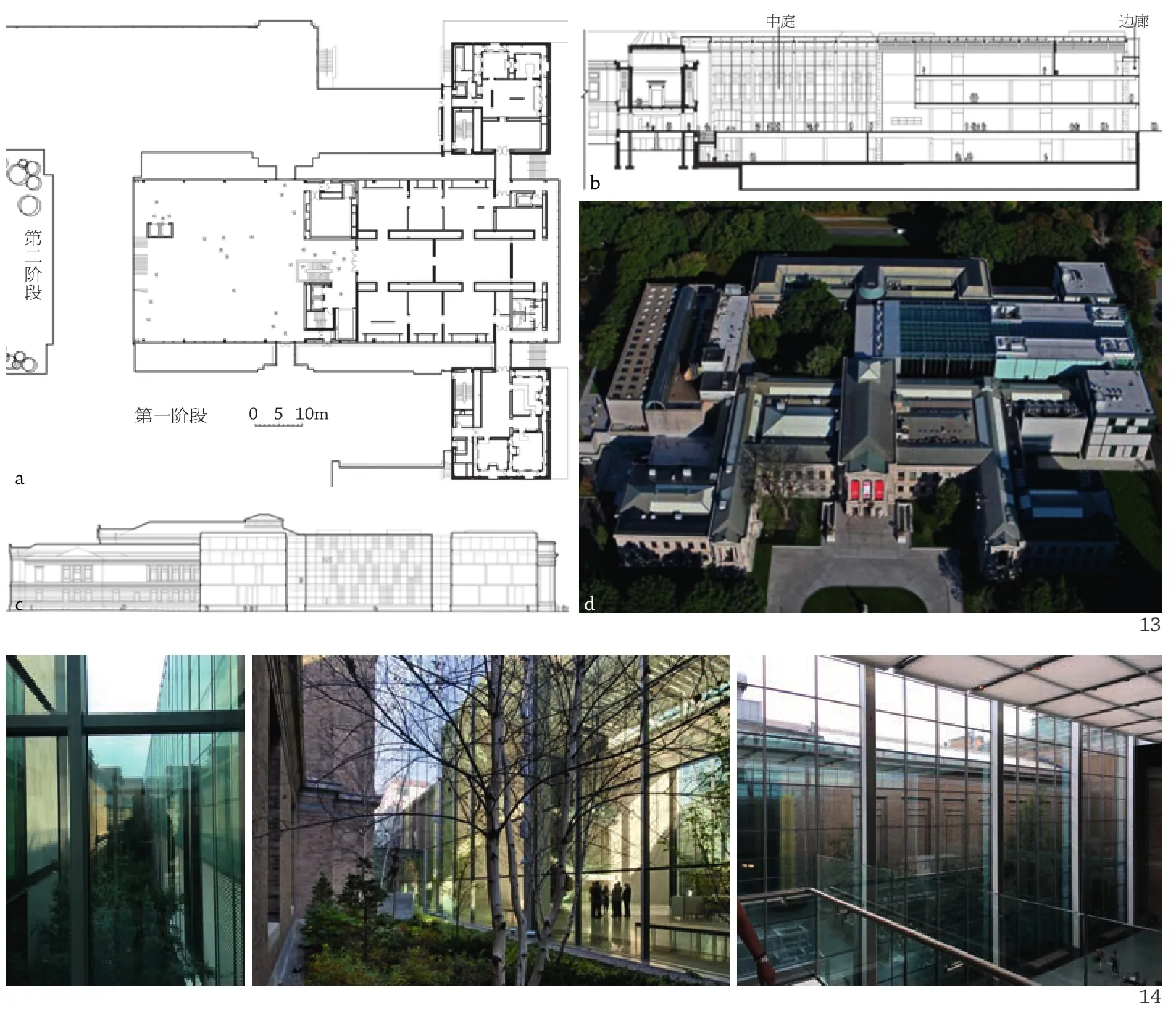

展廳外側的邊廊。洛厄爾方案雖設計了10條面向內庭院的廊道,但實際建成結果是只有首層兩條分別面向兩個主庭院的廊道,其余廊道均置于展示空間內部,觀眾的觀展體驗過程被局限于內廊與展廳之中,與建筑外部環境之間無法產生互動。福氏的東翼擴建設計中,不僅將原有參觀路徑進行了橫向毛細化擴展,形成內微循環式展示空間(圖18),而且將一段廊道進行了外置化。被外置化的邊廊,位于擴建中間主體部分的東側,整體上分為3段,兩段較短邊廊分別位于南北兩端連接了內部主體展廳,中間相對較長的一段則面向對側的另一幢新古典主義風格的博物館建筑(圖19)。整條邊廊內寬度近3m,除了在兩個拐角處各安放了一尊雕塑藝術品,在二樓中部還設置了一段拓寬的內凹空間,內置一面掛有展示屏幕的展墻、一個長條展柜以及一條面向外部沙發,兩側各設置了一扇與內部主展空間進行相互視覺滲透的玻璃隔斷。

邊廊外側墻面為通高玻璃幕墻,端坐沙發或站在廊內放眼外望,波士頓城市美景一覽無余,城市反過來變成了博物館的特殊展品。這里,邊廊增加了東翼外界面的空間厚度,在白色蜂窩狀面板的光效環境作用下,不僅刺激觀眾在此處進行小憩或留影,更令他們感知到外部城市環境信息,邊廊的設置使得東翼部分與外圍環境之間的關系對話,已經不再局限于鄰接地塊,而是把視野延伸至幾公里外的城市建成環境(圖19)。從這一意義上看,做為東翼展廳與城市環境之間的過渡場所,邊廊不只是一條通道,也是一處為觀眾提供駐留體驗的線性場所。

如果說中庭集聚整合了博物館內部公共場所,并凝聚融匯了觀眾的多種觀展行為,那么外廊則削減了博物館內部展示空間與外部空間的隔閡,建立了觀眾觀展與賞景之間的活動鏈。社會性空間的植入則是二者的共同目標。

18 波士頓藝術博物館東翼參觀路徑

19 波士頓藝術博物館東翼“邊廊”內景(攝影:董賀軒,董昊宇)

20 波士頓藝術博物館東翼外景

(17.18.20 圖片來源:福斯特建筑事務所)

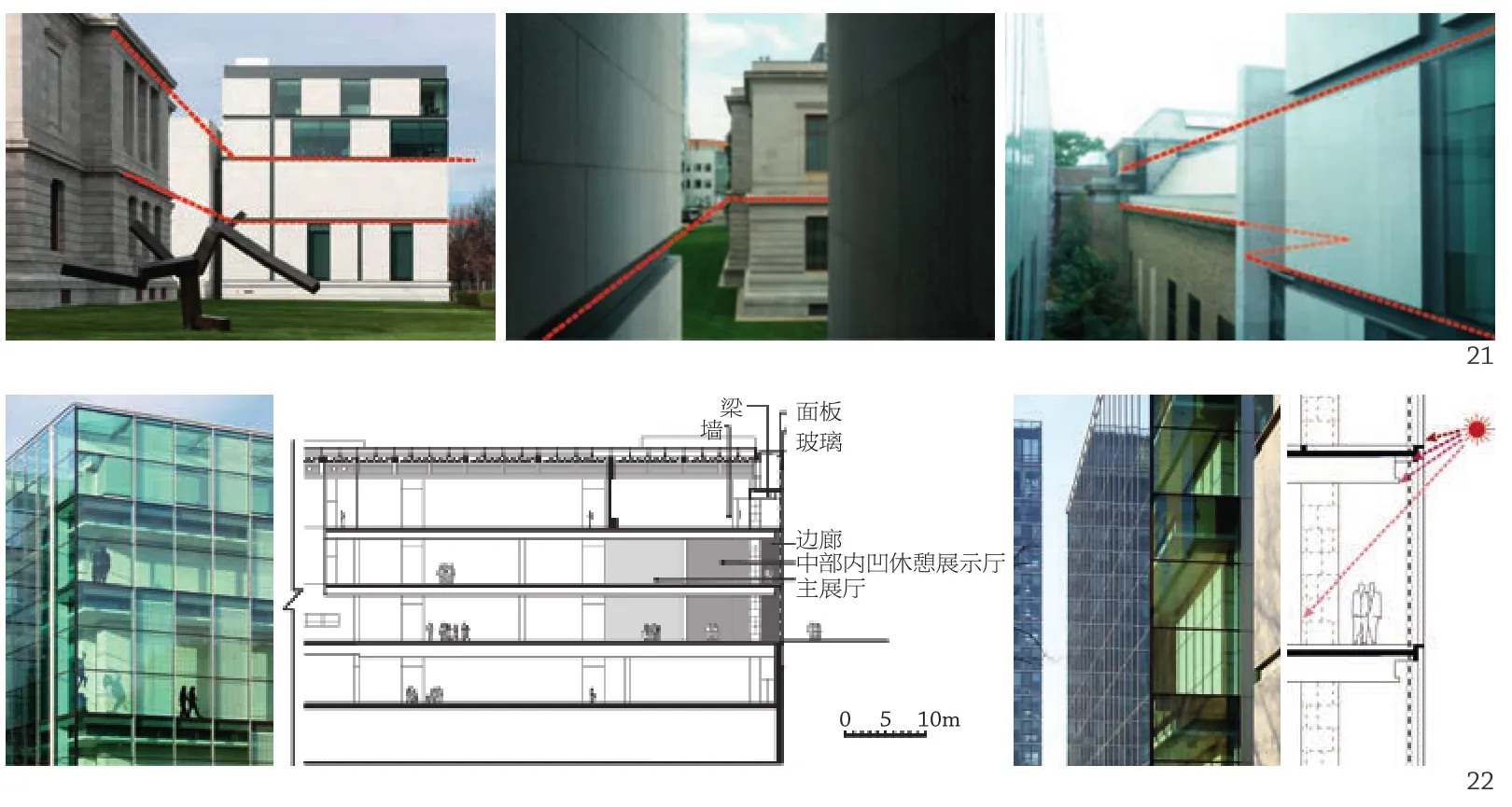

3.2 透明與景深:建筑界面的消融

表皮維度下的解構肌理。東翼分為3部分,兩邊部分的外墻主要運用了兩種材料:與老館相同質地及顏色的石材與透明淡綠色的玻璃(圖20)。兩種材料構成的墻面肌理呈現出一種解構式秩序:水平方向采用了寬度相異的石材及玻璃,垂直方向劃被劃分為4種高度。由此,墻面虛實組構呈現出一種不規則的布面紋理,其中,石材墻面尺度主要分為15種,玻璃墻面尺度主要有6種8),上述不同尺度的兩種材質墻面,構成了與老館鮮明對比的界面肌理。尤其是老館新古典主義式的頂部檐口與用來豎向劃分的線腳,在這里代之為內凹式的黑色金屬帶,與古典外凸式的檐口與線腳完全反向,對原有老館立面的古典組合秩序進行了顛覆,同時又呼應了原有新古典主義式的線腳對建筑表面進行劃分的秩序(圖21)。這反映出福氏在承續原有建筑典雅品質的同時,也在有意試圖打破原有老建筑墻面肌理秩序,尋求一種界面構成秩序方面的自我本色。

縱深維度下的界面層次。東翼中間部分采用了整片玻璃幕墻,并采用了均質的劃分機理。從外部透過玻璃幕墻觀看,可感知到一種由外至內縱深式的建筑界面景深(圖22):(1)構造的景深——淡綠色透明玻璃、水平向懸挑橫梁、白色蜂窩狀調光裝飾面板、白色邊廊頂板、白色墻面,多層構造單元一覽無余;(2)場所的景深——邊廊、中部內凹休憩展示廳、透過玻璃隔斷可感知的主展廳,多層場所充斥其中;(3)光影的景深——橫梁檐口自然光陰影、邊廊內墻自然光陰影與人工照明、內凹休憩展示廳人工照明,多層光影彌漫陸離。具有多層景深的東翼界面設計,打破了原有老館立面的新古典主義秩序,重新建立了以多層空間為主要元素的界面層次。

東翼的解構肌理與景深界面是對原有建筑新古典主義界面的某種重構,但這種重構并沒有將新古典主義界面的秩序完全抹去,也沒有如西翼那樣呈現出一種空白的表情,而是用豐富的當代建筑語言結構來呼應過去的建筑語言秩序。與貝氏的西翼改造相似,同樣遵循了“和而不同”的創作原則。

21 波士頓藝術館東翼與老館之間外觀呼應關系(繪制:董賀軒,資料來源:董昊宇)

22 波士頓藝術博物館東翼邊廊構造、空間、光影的厚度(繪制:徐文飛,資料來源:董昊宇)

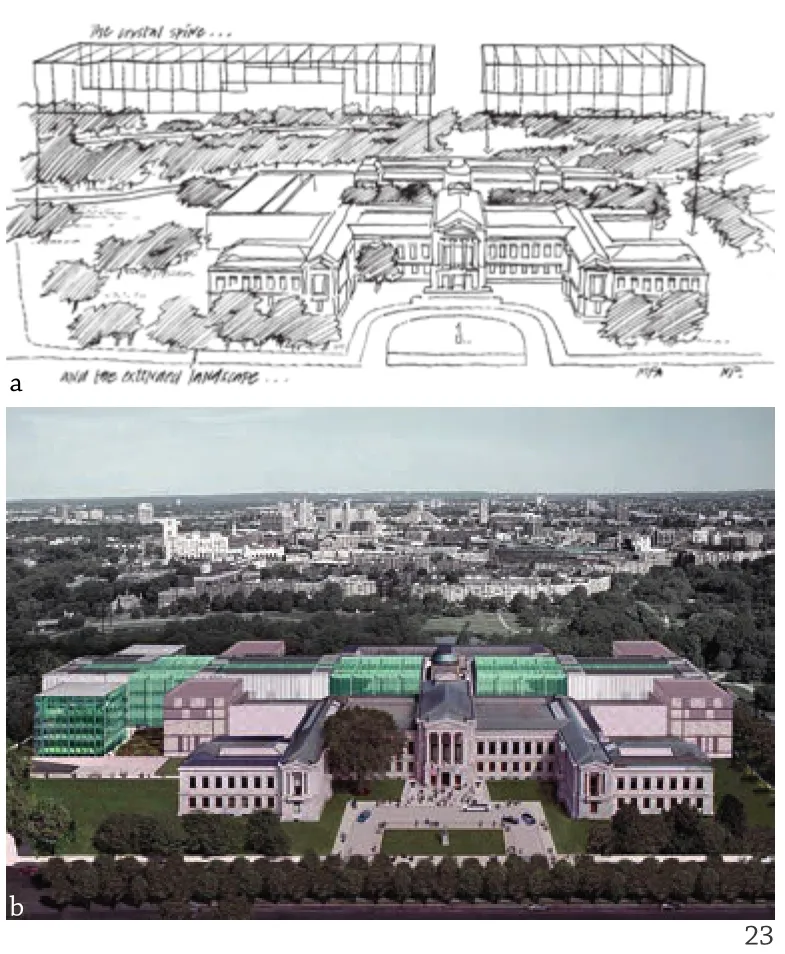

3.3 “水晶脊”:一體化整合建筑形體

福斯特在波士頓博物館遠期的設計方案手稿中提到了“水晶脊”:一個貫穿覆蓋老館并向西延長的玻璃體塊(圖23),希望用玻璃體來處理歷史建筑的空間生長與造型衍變之間的協同關系。“水晶脊”整體造型是純粹的方體,沒有任何弧形曲線元素,尤如一塊嵌入原有博物館厚重體量中的立方水晶,充滿了濃郁的高技派風格,二者之間形成了鮮明的造型對比。“水晶脊”建筑體量保持了與舊館之間的基本持平,呈現出了一份個性中的謙遜。

23 福斯特遠期設計手稿(a)與鳥瞰表現圖(b)(繪制:徐文飛,改繪自BuroHappold Engineering資料;鳥瞰表現圖圖片來源:福斯特建筑事務所)

如果說洛厄爾為博物館設計了一個自“翡翠項鏈”到漢庭頓大道的南北向軸,那么福斯特則試圖利用“水晶脊”來設置另一條東西的軸線,并將博物館原本分置的東西兩翼進行了外部形體的一體化整合,并強化了不同展區、光廊、合院及中庭等部分之間東西向的場所關聯性。

4 洛厄爾、貝聿銘及福斯特在波士頓藝術博物館設計接龍中的綜合比較

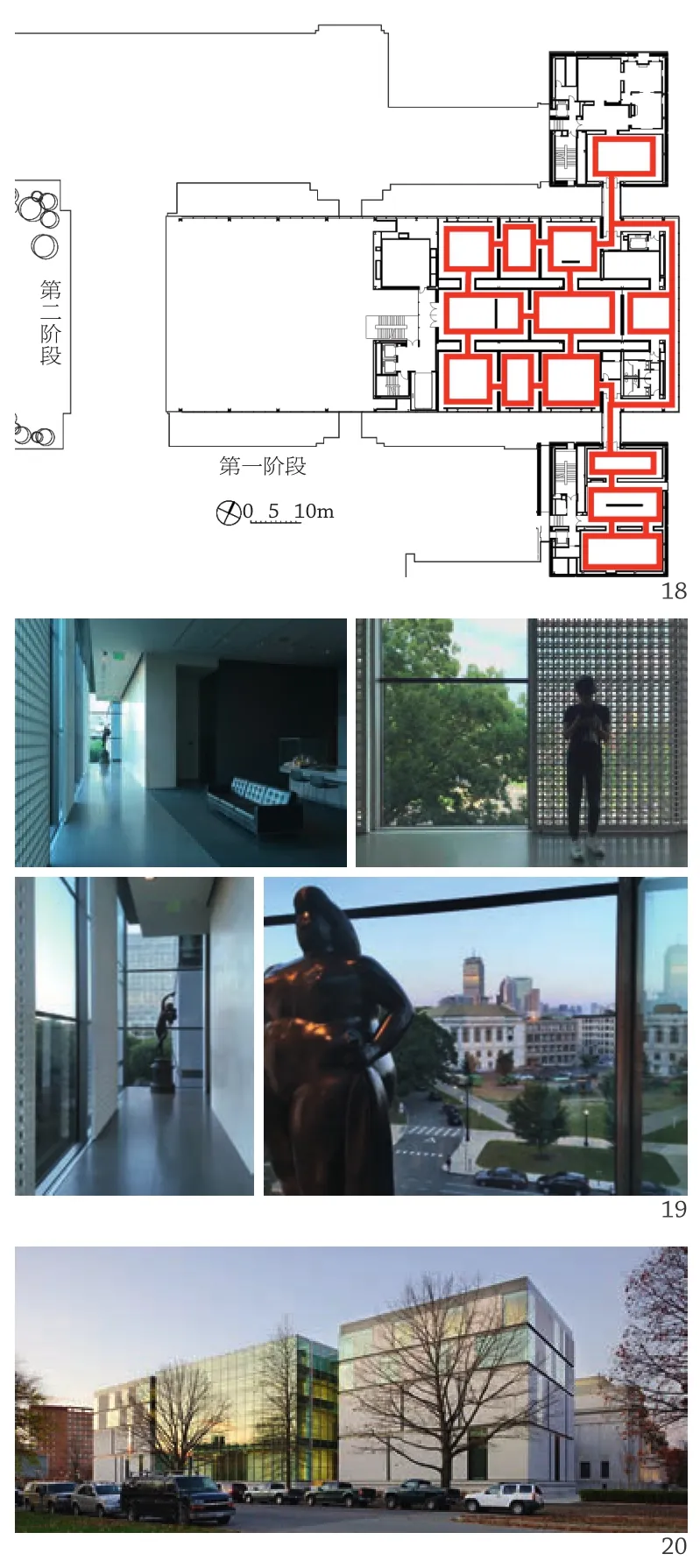

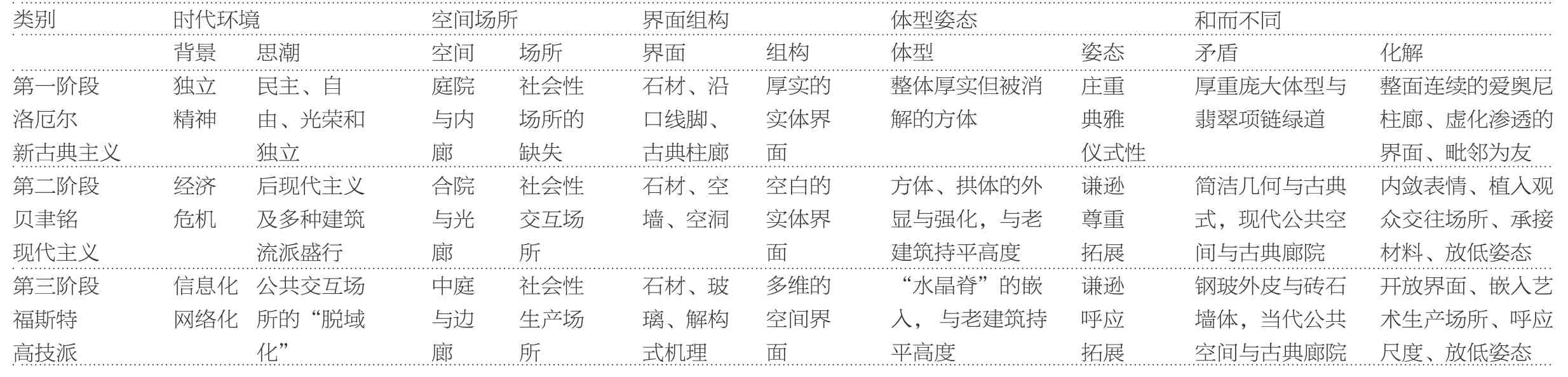

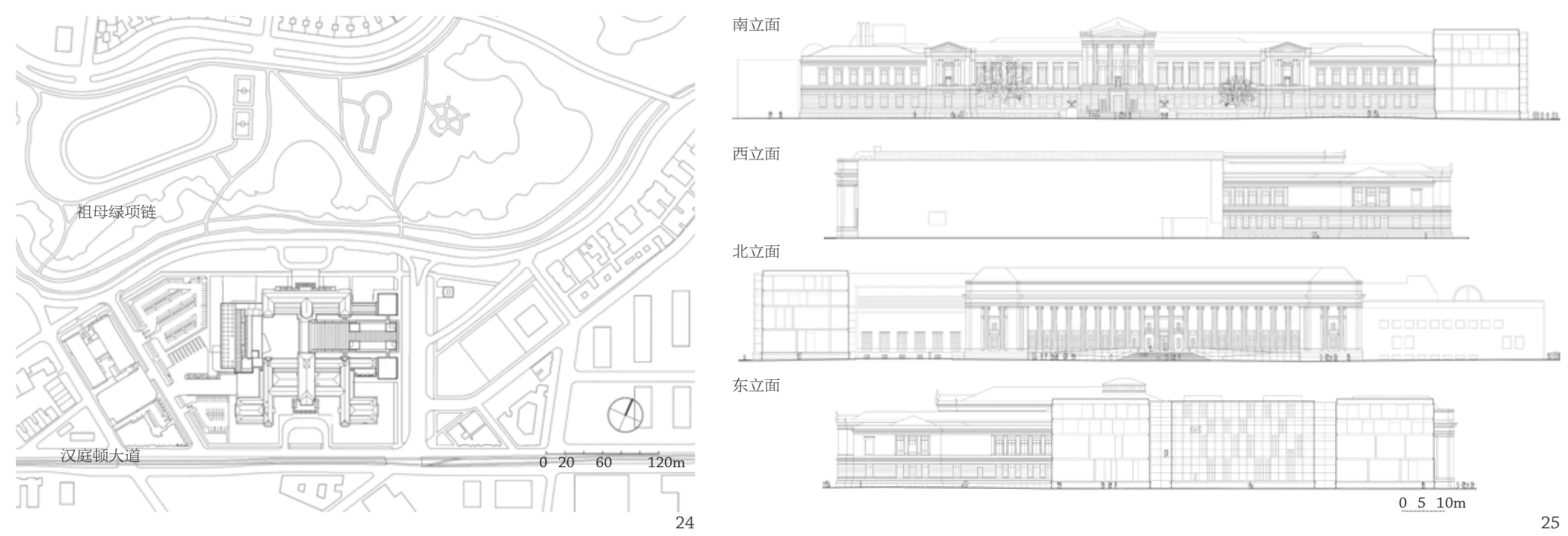

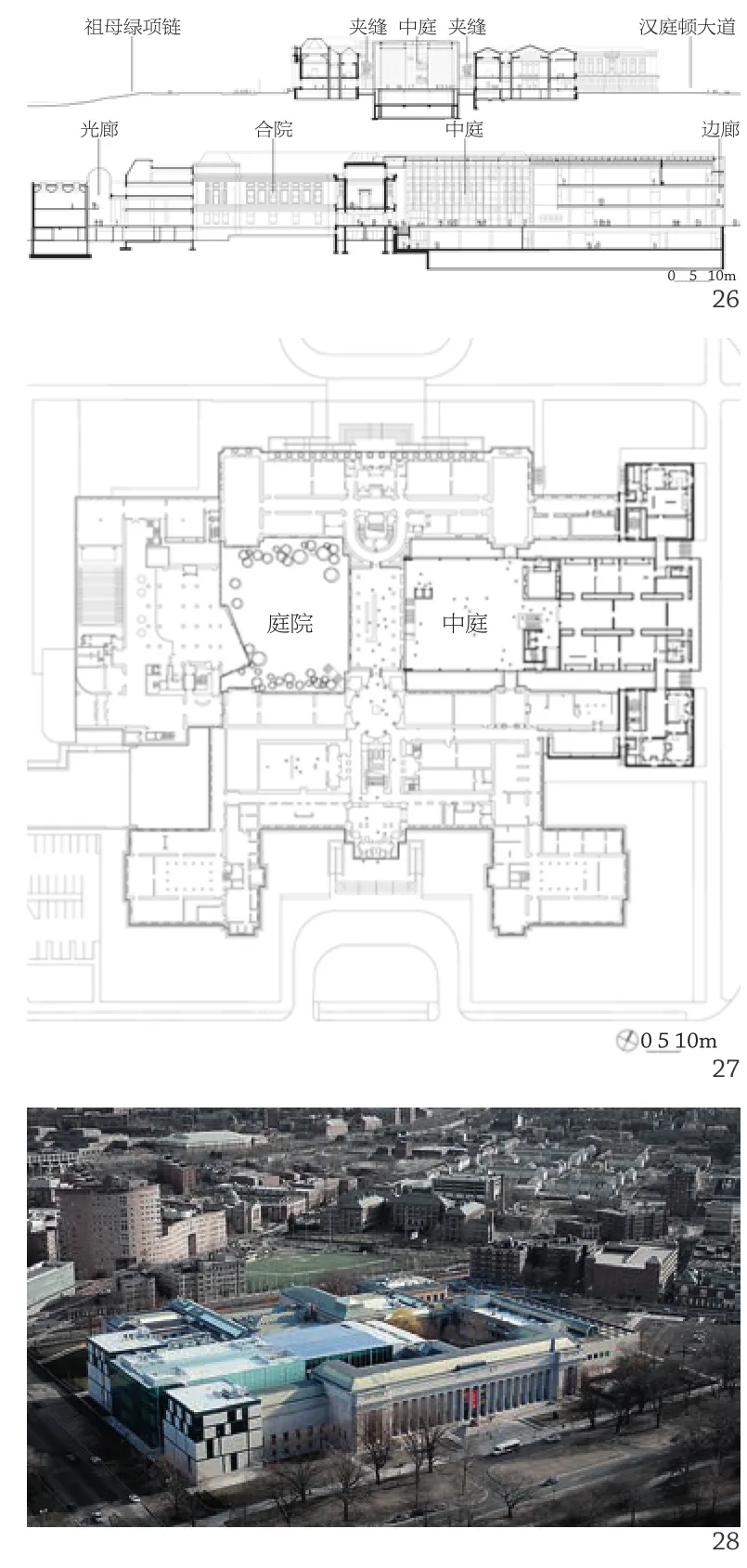

1908年至今,波士頓藝術博物館的建設跨越了一個世紀,形成了一座包含新古典主義、現代主義、高技派的豐富表情而又內涵相諧的完整建筑(圖24-28)。在這一歷程中,社會背景、建筑技術均有所差異,波士頓藝術博物館在建筑空間、界面及形體的拓變正是上述社會變遷的一個生動寫照(表1)。

表1 波士頓藝術博物館3個階段建筑特征的綜合比較(繪制:董賀軒)

4.1 對時代環境的回應

建造時代的整體環境與設計師的個人理念均會直接影響建筑功能及形態的生成結果,雖然波士頓藝術博物館建設的設計接龍過程沒有既成規則,但新古典主義、現代主義、高技派分別為洛厄爾、貝聿銘及福斯特的作品打上了時代烙印。19世紀末20世紀初,美國建筑整體受到新古典主義風格的影響,強調民主、自由、光榮和獨立,特別是法院、銀行、交易所、博物館、劇院等公共建筑和一些紀念性建筑。1980年代左右的經濟危機,并沒有給美國建筑的思潮與建設澆上冷水,諸多建筑流派均得到了自由發展與實踐,在后現代主義的沖擊下,現代主義繼續得到認可與發展。21世紀是信息化時代,在互聯網等科學技術的影響下,城市公共空間的“脫域化”9)明顯削減了人與人、人與藝術品之間面對面交流互動的機會及強度,如何營建促進人當面社交的空間場所,成為當代建筑設計需要面對的重要問題之一。在波士頓藝術博物館空間拓展的3個階段中,洛厄爾、貝聿銘及福斯特從建筑的場所內涵、界面氣質及體型姿態3個方面,各自對自身的時代環境作出了積極呼應,實現了和而不同的建筑關系。

4.2 空間場所原型意義的延續

在博物館場所營造方面,3個階段的設計均關注了庭、院、廊3種空間原型。在總體布局上,洛氏、貝氏及福氏對原有場地均進行了謹慎細微的精心營造:洛厄爾設計了以日字型為主的總體布局,包括內廊與兩個相對封閉的院落;貝氏與福氏均對日字型內部展示空間結構進行了完形式拓展,使原有兩翼單一的線性路徑空間得以復合化,尤其對原有的封閉院落與廊道重新賦予了開放空間的社會含義;貝氏保持了原有的露天自然院落,在垂直維度上拓展了內廊,福氏則將原有院落轉化成了通透的玻璃中庭,邊緣化了內廊,形成了庭與院并存的空間格局,構建了原有藝術博物館并不存在的社會性公共場所,最終將原有場館內部相對單一的觀賞活動進行了拓展,休憩交流乃至藝術創作活動均并融其中,在自然天光的精細導入下10),博物館場所被徹底賦予了社會學意義。

4.3 界面組構模式與氣質的差異

平面與縱深是建筑界面秩序的兩種維度,洛厄爾設計的新古典主義式建筑界面呈現為典型的三段式。出挑的檐口、雄偉的柱廊、凸出的窗框(楣)以及敦厚的實墻,無不透著對古典建筑意象的追憶。面對原有新古典主義式的界面,貝氏用減法完全消除了古典三段式秩序,最大限度摒棄了裝飾,內向式的建筑界面某種程度上加大了博物館內部展示場所與外界環境之間的空間隔離。而福氏用加法重構了古典三段式秩序,縱深布置的幾層不同鋼玻構件,創造性地實現了多層次的景深,建立塑造了活力、開放、多元的城市場所對話。貝氏與福氏均尋求了一種解構原有建筑界面秩序并與之協同共存的設計思路,差別在于運用的具體操作方式。

4.4 體型姿態的嬗變

雖然東西兩翼的改擴建分別呈現出濃郁的現代主義與高技派風格,但是面對原有的新古典主義建筑形態均呈現出一種尊重與謙遜態度。首先,兩者均運用了與老館幾乎相同的石材,典雅與莊重的建筑氣質得以延承。其次,兩者都采用了立方體的外部形態,并與原有建筑在總體體型上進行了空間原型上的延續。貝氏設計局部出現了一些柔合式的求異:小尺度的半圓玻璃采光頂與入口弧形墻面。第三,兩者整體上均采用了與原有建筑基本持平的建筑高度,總體體量也與原有建筑大致相當,特別是福氏設計,將原本可以合而為一的體量,橫向分成了中間部分相對略寬的3段,從而形成了對新古典主義三段式體型上的一種呼應。

24 波士頓藝術博物館總平面(繪制:董賀軒,改繪自福斯特建筑事務所資料)

25 波士頓藝術博物館四向立面形態關系(整理:徐文飛,圖片來源:福斯特建筑事務所)

26 波士頓藝術博物館剖面空間關系

27 波士頓藝術博物館首層平面

(26.27 繪制:徐文飛,改繪自福斯特建筑事務所資料)

28 波士頓藝術博物館北向鳥瞰(圖片來源:Steve Dunwel)

5 結語

回到開頭的問題:在建筑的更新改造過程中,如何處理過去、當代與未來之間的承接關系?通過波士頓藝術博物館這顆“翡翠項鏈”明珠一個世紀以來演變歷史回顧,可以發現:新古典主義、現代主義及高技派之間基于尊重與創新并舉的“和而不同”設計策略,正好可以恰切回應這一問題。洛厄爾運用鋼結構體系紓解了古典石衣下的展示空間;貝聿銘則植入社交光廊與留白界面,分別創造了時代展示空間與呼應了鄰近新古典主義建筑環境;通過具有加厚界面與透明景深的“水晶脊”,福斯特構建了新老建筑之間以及建筑與周邊城市之間的一體化關系。上述3個時代的新老建筑,在空間、界面及形體3個方面近距離直接對話的方式,于當下由增量時代走向存量時代、越發注重舊城建筑更新的中國城市建設語境下,尤其具有積極的借鑒意義。

注釋

1)即由奧姆斯特德設計的“翡翠項鏈”綠道,位于波士頓與布魯克萊恩之間,是大波士頓公園體系的重要組成部分,也被稱為“祖母綠項鏈”。

2)第一階段歷時相對較長,原先位于考普利廣場(Copley Square)的波士頓藝術博物館舊館空間規模與布局已不能完全滿足藝術品的珍藏及展示需求,由洛厄爾設計的新館,鄰接奧姆斯特德設計的“翡翠項鏈”綠道,1908年開始建設,1909年、1915年以及1928年,南翼、北翼、東翼相繼建成開放。第二階段的建設主要集中在西翼,由貝聿銘建筑事務所設計,并于1981年建成開放,此部分于2008年更名為林德家族當代藝術之翼。第三階段的建設是對1928年建成的東翼進行改擴建,由福斯特建筑事務所進行設計,于2010年建成開放,在此過程中,福斯特設計事務所還對博物館的遠期建設進行了整體設想。

3)洛厄爾作為波士頓藝術博物館新館的設計師,是19世紀末20世紀初美國本土的建筑師與景觀師,分別在貴族古典學校、哈佛學院、麻省理工學院以及法國皇家植物園和巴黎美術學院的學習經歷,使洛厄爾成長為一位對新古典主義獨有情憧的設計師,新古典主義是其諸多建筑作品所體現的風格。波士頓藝術博物館新館便是他最為著名的一個新古典主義作品。

4)19世紀末,美國芝加哥學派將鋼結構應用在高層建筑,也大大促進了鋼結構在美國整個建筑行業的發展與應用。

5)建設資金獲得方式是階段性的,博物館委托建筑師洛厄爾設計了能夠被分階段建設的建筑方案,這為波士頓藝術博物館空間與形態的遞進衍變提供了有利的設計基礎。

6)1999年建成的德國柏林國會大廈,福斯特在古典主義風格的原建筑上加建了一個內置有鏡面倒錐體的玻璃穹頂,通過自然采光、自然通風及通透視線的設計,再加上巧妙的雙螺旋式步道,成功植入了能夠使大眾充分感知建筑內外場景的社會性場所。

7)1869年當英國皇家藝術學院薩克洛美術館搬入勃林頓廳時,在主建筑和展廳間形成了一個寬僅4.2m的夾道,福斯特將這個夾道作為學院新布局的關鍵,夾道處采光天井的開辟,將兩個一直被掩蓋的建筑立面暴露了出來,夾道上方的結構采用懸臂式,每個樓層端部并不封死,且用玻璃建造,使光線由此瀉下照亮兩個立面。日本世紀大廈坐落在東京繁華的市區,矗立在繁忙的交通線和一片低矮的古城建筑之中,福斯特的設計將大廈分為相連的兩棟,兩者由一個狹窄并能夠自然采光的中庭連接。

8)窗戶6種尺寸,分別為:2.8×3.4,2.5×3.4,1.4×5.3,5.6×3.4,1.2×5.3,2.1×5.3(單位:m)。實墻15種尺寸,分別為:4.6×3.4,2.7×3.4,3.6×3.3,9.1×5.3,6×5.3,6.4×5.3,10×5.3,2.1×5.3,1.3×5.3,4×5.3,2.5×5.3,9.3×5.3,6.6×5.3,7.5×5.3,1.8×5.3(單位:m)。

9)在互聯網影響下,公共活動場所不再局限于某個特定的位置與空間范圍,呈現出去中心化與離散化。10)相對老館空間全天候的人工照明方式,在東翼與西翼的公共空間及展示空間中,貝聿銘與福斯特均通過頂部材料與構造設計,精心引入了自然天光。