從在線話語到句法構式:“X什么X”結構來源再探

張金圈

(曲阜師范大學國際文化交流學院,山東曲阜)

1. 引言

“X什么X”指的是諸如“看什么看”“好什么好”之類的用法。由于該構式結構特征鮮明、使用頻率較高,因此很早就引起了語法研究者的關注。關于該構式的來源,專門的研究不多,但意見分歧卻較大。余志鴻、易洪川(1989: 25)認為“V什么V”(看什么看)是受滿語句法的影響,在“V什么”反問句的基礎上擴展而來的。崔山佳(1995)和徐復嶺(1995)指出,在明清時期的《醒世姻緣傳》中已經存在大量“X什么X”結構,并認為現代漢語中的這一結構是近代漢語包括近代山東方言中同一格式的繼承和發展,而非源自外部因素的影響。

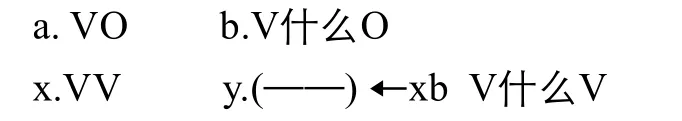

吳懷成(2014)對“V什么V”構式的產生機制進行了專門研究,他認為該構式是糅合類推的結果,過程如下:

即在“VO”和“V什么O”兩種格式的類推下,由VV組合衍生出“V什么V”格式,并進一步擴展為“X什么X”。我們認為,這一推斷難以成立。雖然作者指出“V一V”結構中的“一V”可以看作準賓語,而且“VV”來源于“V一V”,但不能由此證明“VV”也存在動賓關系,因此以“VV”類比“VO”并從“VO→V什么O”類推出“VO→V什么V”也缺乏充足的理由。

我們認為,“X什么X”構式來源于漢語口語中一種常見的“情態性重置句”(劉探宙,2018)。所謂“情態性重置句”指的是諸如“你氣死我了你!”“都幾點了都!”“這是干嗎呢這是?”之類的句子。其實,早在孟琮(1982)中,作者就已經指出“X+‘什么’+Xa”是一種固定的格式,并將其與其他句末情態性重置句放在一起進行討論。史有為(1991)也敏銳地指出,“吵什么吵”中的第二個“吵”是追補成分,很像口語中“你在哪兒你?”中的第二個“你”,起著追補概念和強調語氣的雙重作用。但遺憾的是,后來的研究者都有意無意地忽略了這兩段極有價值的論述。

在本文中,我們將結合具體的例證進一步討論“X什么X”構式與情態性重置句的內在同一性,并論證“X什么X”構式從在線生成的話語模式到結構固化的句法格式的演變機制。

2. 漢語口語中的情態性重置句

諸如“你氣死我了你!”“都幾點了都!”“這是干嗎呢這是?”之類的句子,很早就引起了人們的關注。Chao(1968: 69)認為這種現象是“倒裝句”(inverted sentences)的另一種說法,即將倒裝的主語復原到句首去,然后在句尾“作為一個羨余的提示,以輕聲重復”,比如倒裝句“進來吧,你”“要睡了,我”“可笑極了,這個人”,在句子真值語義不變的情況下,也可以說成“你進來吧,你”“我要睡了,我”“這個人可笑極了,這個人”。趙元任先生認為這些都屬于“追補”(afterthought)現象。后來,孟琮(1982)、陳建民(1984)、史有為(1991)、李向農(1985)、榮晶(2008)、張旺熹(2012)、郭燕春(2013)、李穎(2014)、Cheung(2015)、張金圈(2018)、劉探宙(2018)等都對這一現象進行了專門研究。

需要特別一提的是劉探宙(2018)的最新研究,該文認為,以下兩組句末重復句其實屬于不同的類型:

(1)a.你氣死我了你!

b.又怎么了又?

c.這不胡鬧嘛這(不)?

d.你還敢犟嘴啊你(還敢)?

e.都快遲到了都(快)!

f. (哈哈,)我中獎了我!

(2)a.今天早晨下雪了今天早晨。

b.你們吃過飯了嗎你們?

c.剛才那兩塊錢是誰丟的剛才那兩塊錢?

d.聽說小王生孩子了聽說。

e.她準備自己去她準備。

f.讓他們等一下吧讓他們。

她將第(1)組稱為情態性重置,將第(2)組稱為重申性再現,并從停頓、句末成分的音長語調、句類、語勢、句末語氣詞、重復出現的成分等角度詳細分析論證了兩種用法之間的區別,使人們對這一語言現象的認識提升到了新的高度。

2.1 情態性重置句的結構語義特征

根據孟琮(1982)、劉探宙(2018)等的研究,情態性重置句中可以重復的部分包括人稱代詞、指示代詞、少數簡短的名詞、人稱代詞加“是”或指示代詞加“是”、情態動詞、判斷詞、言說詞和副詞等,這些成分大都比較簡短,一般不超過三個音節,例如:

(3)你滾一邊兒去你!

(4)這不瞎胡鬧嗎這?

(5)小孩兒怎么了小孩兒,小孩兒就可以無法無天啊!

(6)你這是活得不耐煩了你這是!

(7) 小兔崽子,你要造反啊你要!

(8)才幾點啊才!大清早不讓人睡覺!

與此相對,重申性再現句的句末再現成分則主要是三音節以上的,如例(2)中的a、c、e句。但是,正如劉探宙(2018)所說,其實重申性再現句和情態性重置句之間的界線并不是鐵板一塊,而是可以相互轉化:當重申性再現句以一種較快的語速和較強的語氣說出來時,就會轉變成情態性重置句。由此看來,上述情態性重置句句末重置成分的音節限制也不是絕對的,例如:

(9) [外甥想去游泳]

外甥:我要去游泳。

小姨:你要去游泳你媽讓你去嗎你要去游泳!

(10) [甲向乙詢問事情]

甲:你說呀!

乙:你讓我說我說什么呀你讓我說呀!①注:①以上兩例引自郭燕春(2013)。在以上兩例中,“小姨”和“乙”的話都可以視為情態性重置句,但句末的重置部分都超過了三個音節。當然,在實際會話中,當以較強烈的語氣說出這類句子時,句末重置部分在音長和音距上都會被極度壓縮,讀得又輕又短。

從語義來看,例(9)(10)的重置部分也有一定的特色,即都具有一定的引述性。如例(9)中外甥說“我要去游泳”,小姨部分引述外甥的話語“你要去游泳”并就此作出評價。例(10)同此。以下是我們在電視劇《金婚》劇本中找到的類似的例子:

(11) [文麗因為佟志隱瞞大莊和梅梅的私情而生氣]

文麗:你就瞞我吧,啊?你瞞得了我你瞞得了高淑珍嗎?我看你現在越來越——

佟志:(煩躁地打斷文麗)我越來越怎么了我越來越?(《金婚》第9集)

(12) [兒子大寶涉嫌詐騙被警察帶走,文麗和佟志焦急地商量對策]

文麗:哎呀,你現在抱怨這些有什么用,得趕緊想辦法呀。

佟志:我想個什么辦法我想辦法!他這種人他不跌個大跟頭,他就不知道什么是生活!(《金婚》第46集)

(13)[多多經常讓父母操心,大姐燕妮批評她]

多多:你甭跟我在這兒說教,你要是我你就不會——

燕妮:(打斷多多)我要是你我抽自己倆大耳光我要是你!(《金婚》第40集)

(14) [佟志和文麗因為家庭瑣事爭吵]

文麗:那我說工人階級,就不應該講衛生嗎?我不應該愛衛生嗎?你這是右派思想!

佟志:這右派帽子是隨便扣的嗎這右派!(《金婚》第2集)

從會話序列的角度看,情態性重置句一般都是對前一話輪的回應,如上述例(9)—(14),即使處在第一個話輪,也不是作者自己的有感而發,而是針對他人某一行為的回應,如例(8)中的“才幾點啊才!大清早不讓人睡覺!”。因此,可以說,情態性重置句通常是一種回應句。

從韻律特征來看,情態性重置句的重置部分之前不能停頓,如例(3)“你滾一邊兒去吧你”中句末的“你”和之前的部分要緊密地連在一起,組成一個語調單位。劉探宙(2018: 54)指出,情態性重置句可以有兩種句末語調類型,一種是輕而短的降調,如“你瘋了你!”;一種是重而長的曲折調,如“我多乖呀我!”。

2.2 情態性重置句的語用功能

關于情態性重置句的語用功能,前人的觀點比較一致。張旺熹(2012)研究了以人稱代詞作為重復部分的情態性重置句,他認為這類句子的主要功能是情感宣泄,也就是傳達當下情境中言者某種強烈的情感。劉探宙(2018: 55,60)也指出,“情態性重置句都是強語勢,多用感嘆句和反問句,說話人以向聽話人表達自己的態度和發泄情緒為主要交際目的,違反對話合作原則,拒絕得到對方的回應”,“情態性重置句是說話人為了表達態度和發泄情緒而采用的句式,它不要求聽話人回應,因此使用強語勢、感嘆語氣。”例如:

(15)[文麗正在收拾東西準備搬家,把一些東西放在樓道里。莊嫂氣憤憤地走過來,朝著文麗的東西踢了一腳]

文麗:成心啊你!

莊嫂:我怎么成心了!你家這破玩意兒,擋了半個樓道了,好狗還不擋道呢。

文麗:有事兒說事兒,你干嗎呀你!你罵人干什么!

莊嫂:我罵你了,怎么了!大家伙在這一個樓道里,住了這么長時間,我受你氣受夠了,我早該跟你算算這筆賬了!

文麗:你算什么賬啊你,啊?我告訴你,佟子借你們家錢,那是你丈夫想拉攏我們家,而且錢早就還了,你別沒完沒了啊你!(《金婚》第10集)

(16)[多多和父親佟志爭吵]

佟志:你這丫頭你胡說什么呀你?

多多:自私透頂。沒見過你們這么自私的父母。(起身拿東西要出門)

佟志:(生氣地)你說什么呢你!

多多:(生氣地大聲說)我說你們自私透頂。出了事兒才想起問我怎么著,晚啦!

佟志:你出什么事兒啦,啊?

多多:我就是死了,你們當回事兒嗎你們?(《金婚》第33集)

從語料可以發現,在爭吵詈罵、激烈沖突的語境中,情態性重置句會高頻使用,表達說話人強烈的語氣和情感。張金圈(2018)認為,說話人之所以在一個結構完整的小句之后重置句首的某個成分,正是為了宣泄主句未能表達凈盡的強烈情感,是語言象似性的一種表現。

3.“X什么X”構式與情態重置句的同一性

3.1 “X什么X”構式與情態重置句結構特征上的同一性

史有為(1991)指出,進入“X什么X”構式的X大部分都是單音詞,雙音詞較難進入。他認為這是因為雙音節的X使得整個格式的長度增加,第二個雙音成分成了拖累,使得短促有力的禁止語調較難形成,于是必須做出選擇,而最佳的選擇便是拋棄第二個雙音成分,或者使用單音詞。一些后續研究也都認為“X什么X”中的X大部分為單音詞,但對多音節X進入該格式的接受程度似乎越來越高。朱軍、盛新華(2002: 92)指出,X“有時是雙音節的,三音節及三音節以上的極少”;晏宗杰(2004: 31)則說,X“一般不超過四個音節”,似乎在他看來,雙音節和三音節的X都是常規現象;艾哈邁德(2012:13)進一步指出,只要上下文和詞本身允許,任何一個詞都可以充當X進入“X什么X”結構。“X什么X”中的X以謂詞(包括動詞和形容詞)為主,所以很多研究直接將其描述為“V什么V”。但隨著構式功能的擴展,現在幾乎任何詞類都可以進入該構式(艾哈邁德,2012)。

由此可見,“X什么X”中的X在音節數量上沒有嚴格的限制,但以單音節和雙音節形式為主,這與情態性重置句對重置部分音節的限制條件是一致的。

關于“X什么X”構式的結構層次,曾存在兩種不同的觀點。史有為(1991)將“X什么X”中的“什么”看作第一個X的虛賓語,把第二個X看作追補成分。也就是說,“X什么X”應該劃分為“X什么|X”。朱軍、盛新華(2002)則認為,在句法上“V什么V”是由前V和“什么V”兩部分構成的主謂結構。但是他們并未就此做出充分的論證,而且后文對該結構進行語義分析時,他們又說“V什么V”式是一個以“V什么”為核心的動核結構。似乎又否定了自己之前的論斷。由此可見,將“X什么X”劃分成“X|什么X”式的主謂結構缺乏充足的理由。朱錫明(2005)指出,“X什么X”在“什么”后一般都可以插入“啊”(或其變體“呀”),如“笑什么呀笑!”。

我們認為,將“X什么X”構式切分成“X什么|X”是合理的,朱錫明(2005)的觀察充分證明了這一分析的合理性。上文說過,情態性重置句的句末重置部分其實是一種追補的成分,從結構和表義來看,重置成分之前的部分都是一個完整的小句。而“X什么X”構式中的第二個X也可以視為一種追補性成分,實際口語中,在“X什么X”構式的“什么”后邊,經常出現語氣詞“呀(啊)”“嘛”,有時候語氣詞后還可以出現較明顯的停頓,或在后一個X前加無意義的填充詞,后X的追補性非常明顯,例如:

(17) [睡覺前,文麗要求佟志去洗手,佟志煩躁生氣]

文麗:你起來洗洗再睡覺!

佟志:洗、洗什么嘛洗!(《金婚》第2集)

(18) [莊嫂和丈夫大莊吵架后,文麗安慰莊嫂]

文麗:你說這大莊不是平時不干活嗎,啊,他能幫你干點活兒就不錯了,就甭挑了。

莊嫂:他不錯什么呀,他不錯!你說我跟他過了一輩子,他啥事兒他都不聽我的,我說東他偏說西,我說西他偏說東。(《金婚》第43集)

(19) [佟志對大莊感慨往事]

佟志:你說那會兒啊,哭著喊著要去三線,就想提個副廠長伍的。文麗這么跟我鬧啊,差點兒沒跟我離婚都。你說那時候怎么就那么想不開啊?鬧什么呀這鬧?(《金婚》第32集)

而且,與情態性重置句一樣,“X什么X”構式前半部分的“X什么”本身也可以是一個結構完整、具有獨立表達功能的小句。這種層次切分上的一致性,體現了“X什么X”構式與情態性重置句的密切關聯。

在通常情況下,“X什么X”中的前后兩個X,不論其詞性、音節數目如何,詞形都是完全相同的。但我們發現,當X是一個主謂性的句法結構時,后一個X可以省略謂語部分,而并不因此影響整個結構的成立和功能的有效發揮,例如:

(20) [佟志為了躲避前女友的糾纏而跑進廁所躲避,大莊見狀譏笑佟志]

佟志:你瞎樂什么你瞎樂!(《金婚》第15集)

(21) [文麗想穿上婚紗舉行一個金婚盛典,佟志反對]

佟志:你說這老太太多大歲數了,還要臭美,給誰看啊你?就是想浪漫,什么浪漫啊你!

文麗:我浪漫什么我浪漫!我跟你一輩子吃苦受累,我浪漫個六!(《金婚》第50集)

以上兩例中的“你瞎樂什么你瞎樂”“我浪漫什么我浪漫”無疑是“X什么X”構式,但我們也可以非常自然地將其說成“你瞎樂什么呀你”“我浪漫什么呀我”,而這正是上文所說的情態性重置句。從另一方面來看,很多情態性重置句也可以自然地轉變為“X什么X”構式,例如:

(22)佟志:好了好了,行行行,不說了,不要說了。跟女朋友分手了,那與你有何相干啊?你這不是皇上不急太監急嗎?

文麗:(生氣地)你懂什么呀你!我不跟你說了。(《金婚》第3集)

以上例子中的“你懂什么呀你”是情態性重置句,但也可以說成“你懂什么你懂”,此時就成為所謂的“X什么X”構式。在實際語言使用中,“X什么X”構式經常可以和情態性重置句共現、并用,例如:

(23) 佟志:哎呀,你哭什么呀哭?[“X什么X”]已經孩子她媽了,你還把自個兒當孩子啊?不怕人笑話。

文麗:你就跟你媽合著伙兒來欺負我吧。

佟志:我欺負你什么了我?[情態性重置句](《金婚》第5集)

(24) 文麗:做不做呀?

佟志:做了,做了。我明兒陪你去做,啊。

文麗:你陪什么陪呀[“X什么X”],你能陪我挨刀啊你![情態性重置句]人醫生說了哈,引產比生孩子還遭罪呢,弄得不干凈還得再刮宮。活不活了我!(《金婚》第9集)

在我們搜集到的情態性重置句的用例中,還存在這樣的用法:

(25) [佟志因為文麗跟小夏關系曖昧而吃醋生氣]

大莊:不是,你是跟你老婆較勁呢還是跟那個小兔崽子較勁呢?

佟志:我較個六啊我較!(《金婚》第23集)

(26) [佟志因為兒子大寶違法被抓而大怒]

文麗:老頭子,我跟你說,你別激動啊。

佟志:什么事兒?

文麗:大寶給警察抓起來了。

(佟志頹然坐下)

文麗:你別激動啊。

佟志:(憤怒地)我激動個屁啊我激動!我有什么可激動的?我早就知道有這一天。(《金婚》第46集)

其中的“個六”“個屁”都是構成反問的手段,與“X什么X”中的“什么”功能完全一致。以上兩例也可以說成“我較什么我較”“我激動什么我激動”,表達功能基本不變。“X個六X”“X個屁X”可以視為“X什么X”的變體形式, 有時可以和“X什么X”構式連用,例如:

(27) [劉強從部隊轉業回家,因沒有滿意的工作而遷怒于妻子]

劉強:我說早應該回來,你不讓,你不讓,你偏讓我提干哪,提什么提!提個屁呀提呀!我要早回來能有這下場嗎?(《金婚》第34集)

西村英希(2016)指出,“X什么X”中的前X往往都是引述性成分,該引述性成分既可以是元話語,也可以是既施行為,這也與情態性重置句中X為引述性成分的一類用法完全相同。

3.2 “X什么X”構式與情態重置句語用功能上的同一性

關于“X什么X”構式的語用功能,前人也曾做過較多探討,且認識較為一致,如:表示說話人的禁止或否定,帶有強烈的主觀感情色彩(史有為,1991;朱錫明,2005);著重表達說寫者的主觀態度或評論,有很強的意志性(朱軍 盛新華,2002);具有表達不滿情緒的語用功能,同時隱含著說話人煩躁、嫌棄、厭惡和些微的憤怒語氣(晏宗杰,2004);是漢語口語會話中典型的立場表達格式,具備主觀性、評價和互動性(朱軍,2014);不僅具有濃厚的主觀化色彩,而且具有明顯的交互主觀性(西村英希,2016)等等。

由此可見,“X什么X”構式的主要功能也是說話人用來宣泄強烈的情感,與情態性重置句具有同一性 。而且,從語言習得的角度來看,我們發現,剛滿四歲的漢語兒童已能夠在恰當的語境中熟練地使用“X什么X”構式和情態性重置句宣泄情感,這也顯示了二者之間的密切關系。

4.“X什么X”構式的來源和演化:從在線話語到句法構式

弄清了“X什么X”構式和情態性重置句的同一性,其來源和產生機制問題也就水到渠成地解決了,即“X什么X”是說話人為了進一步宣泄心中抒發未盡的強烈情感而在表反問的“X什么”句后重置句首成分X而產生的。

孟琮(1982)提到,自然口語中的很多情態性重置句在轉寫成書面材料后,句尾的重復部分都被刪略了,他認為這可能是由于這種首尾重復的句式寫出來很不順眼的緣故。我們認為,這與順眼不順眼關系不大,之所以如此,大概是因為該類構式的前半部分是一個完整的句子,句尾重復部分是一個追補、黏附上去的成分,而且該成分不表達任何語義,僅用來加強口氣、渲染情緒,類似一種非線性的韻律成分,所以才容易被加工者刪略。正因如此,我們將其視為一種話語層面上在線(online)生成的句子。

“X什么X”本來也是這樣的在線話語形式,“X什么X”本身就是一種在“X什么”之后重復句首X所形成的重置句。但是,由于該結構高頻出現且其中的“什么”形式固定,導致其出現固化傾向,逐漸演變成一個句法構式。以至于人們將“X什么X”與“X什么”看作是平行的兩類構式,而不是把“X什么”視為口語中的“X什么X”轉寫成書面文本時刪略后面的X而來。

上文提到,在明清時期的《醒世姻緣傳》中已經存在“X什么X”構式,但在同一時期的文獻中卻未發現情態性重置句的用例。可是并不能據此否認“X什么X”構式來源于情態性重置句的事實。正如上文所說,作為一種在線話語形式,情態性重置句很少出現在經過加工的書面文本中,即使在現代漢語中亦是如此。我們推測,在明清時期的漢語口語中,情態性重置句可能已經普遍存在。

由于口語中情態性重置句高頻使用以及“X什么X”與情態性重置句之間千絲萬縷的聯系,導致了上述“X什么X”構式若干變體形式的存在,這也說明“X什么X”構式尚未實現徹底的固化。

5. 結語

“X什么X”構式和情態性重置句都是漢語口語中常見的語言現象,雖然早在上世紀八九十年代初,孟琮和史有為先生就已經注意到這兩種用法之間的一致性,但遺憾的是,他們并未對此進行深入探討。后來的眾多學者將這兩種結構視為互不相關的現象,分別進行研究,從而導致了一些結論的偏頗。通過語料分析,我們發現,不管是在結構特征還是在語用功能上,“X什么X”構式和情態性重置句都具有內在同一性,“X什么X”本質上就是在“X什么”反問句的基礎上重置句首的X而產生的。可以說,“X什么X”只是情態性重置句的一個次類,只是由于其使用頻率較高且其中的“什么”是一個常量,因此才逐漸固化為一個形式穩定的句法構式。