不同灌水技術對土壤水分及棉花葉面積指數的影響分析

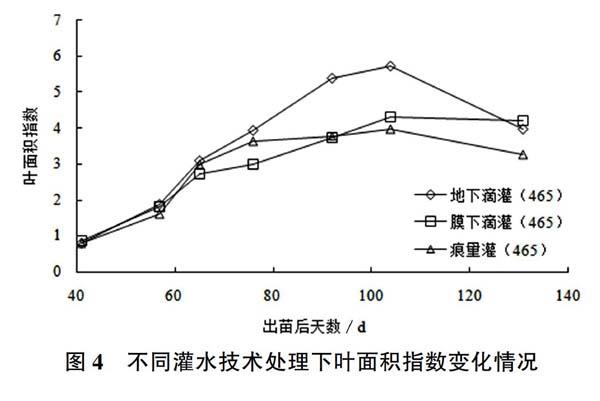

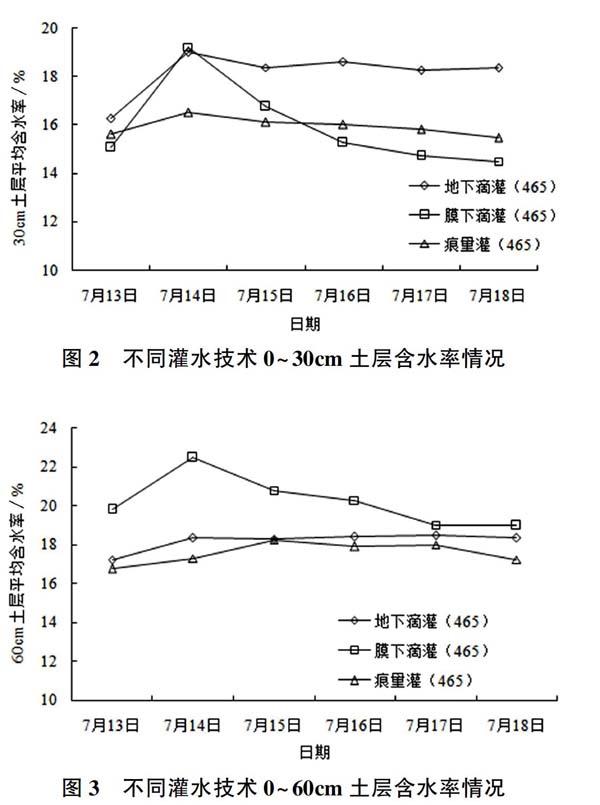

摘要:為了探討不同灌水方式對土壤水分變化及棉花葉面積指數變化的影響。通過測坑試驗,設定3種灌溉方式(膜下滴灌、地下滴灌、痕量灌),利用PR2測定土壤水分,LAI-2200測定棉花葉面積指數。結果表明:每日連續灌水處理能保證土壤含水率波動較小,其中痕量灌處理能保證0~30cm和0~60cm土層含水率較均勻;地下滴灌處理后期棉花葉片生長旺盛,痕量灌處理下棉花葉片生長趨于緩慢,二者后期葉片衰老脫落的速率均比膜下滴灌處理快。

關鍵詞:棉花;灌溉方式;葉面積指數;痕量灌溉

中圖分類號:S-3文獻標識碼:ADOI:10.19754/j.nyyjs.20200815010

收稿日期:2020-07-03

作者簡介:肖兵(1990-),男,本科。研究方向:節水灌溉技術應用。引言

植物冠層具有截獲光能的功能[1],其中葉片是植物進行光合作用的重要器官,是植物能量合成的場所[2]。棉花作為新疆種植面積最大的經濟作物,研究棉花的冠層變化規律對于指導棉花生產具有重要意義。在當前水資源緊缺的狀況下,探索更加高效的節水灌溉技術對于新疆棉花種植意義重大。本文通過測坑試驗,設定傳統節水灌溉方式(膜下滴灌、地下滴灌)和新型微流量灌溉技術[3](痕量灌)共3種灌水技術,以期探討不同灌水技術條件下土壤水分環境對棉花葉面積指數的影響特性,從而對棉花節水灌溉技術發展提供理論支持。

1材料與方法

1.1試驗地概況

試驗于2018年4―9月在新疆維吾爾自治區塔里木河流域巴音郭楞管理局水利科研所(灌溉試驗站)進行(E86°09′,N41°35′,海拔895~903m),試驗區位于庫爾勒市西尼爾鎮境內,處于天山南麓塔里木盆地邊緣孔雀河沖積平原帶,屬于暖溫帶大陸性荒漠氣候,干旱少雨且蒸發強烈。多年平均降雨量58.6mm,主要集中在6—8月,多以陣雨形式出現;多年平均蒸發量2788.2mm,蒸降比達47.58,日照時數3036.2h;年平均風速2.4m·s-1,最大風速22m·s-1,年平均氣溫11.5℃,最低氣溫-30.9℃,最高氣溫42.2℃,≥10℃積溫4121.2℃,無霜期191d。試驗年地下水水位7.6±0.5m。

1.2試驗設計

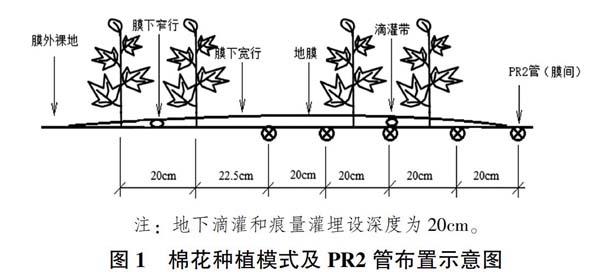

供試棉花品種“新陸中55號”,采用測坑試驗(2m×3.3m,未襯底),試驗前測坑0~20cm土壤撿出殘留地膜和雜草根系等雜質。供試土壤為砂壤土,土壤體積質量1.45g·cm-3,田間持水率(體積含水率)26.98%,孔隙度41.66%。20~30cm土層施入底肥二胺50kg·667m-2、復合肥40kg·667m-2、硫酸鉀5kg·667m-2、尿素5kg·667m-2。其它管理與大田相同。種植模式均為一膜雙管,覆膜寬度1.2m,滴灌帶(或痕灌帶)鋪設于窄行間,行距設置為20cm+45cm+20cm,如圖1所示;膜間距40cm,株距10cm。

采用膜下滴灌、地下滴灌、痕量灌3種灌溉方式。膜下滴灌采用內鑲貼片式滴灌帶,設計滴頭流量2.2L·h-1,滴頭間距30cm,全生育期灌水10次,灌水周期7~10d,全生育期總灌水量465mm(為當地推薦灌溉定額)。地下滴灌采用內鑲式滴灌帶,設計滴頭流量2.2L·h-1,滴頭間距30cm,埋深20cm,每日灌水,灌水定額根據生育階段的不同設定,每次灌水時間持續約2~3h,全生育期總灌水量465mm。痕量灌采用北京普泉科技有限公司生產的痕灌帶(直徑16mm),設計控水頭流量0.6L·h-1,埋深20cm,采用1.5m高平臺供水,每日持續供水,每次灌水時間持續約10~12h,全生育期灌溉定額465mm。灌溉用水為地下水,平均礦化度約為2.21g·L-1。地下滴灌和痕量灌分別設3個重復,膜下滴灌設2個重復,共8個測坑。生育期內追肥量為尿素45kg·667m-2,磷酸二氫鉀10kg·667m-2。

注:地下滴灌和痕量灌埋設深度為20cm。

1.3測試項目與方法

采用PR2土壤剖面水分速測儀(Delta-T,英國)測定10cm、20cm、30cm、40cm、60cm、100cm土層體積含水率,水分測定管分別埋設在寬行至膜間,每隔20cm埋設有根,每一測定剖面共計5根,如圖1所示。土壤水分的測定時間以膜下滴灌為準,于其灌水日期前后測定所有處理。灌水周期內土壤水分變化監測,從本輪灌水前1d至下一輪灌水前1d每日傍晚19∶00進行測定。

葉面積指數采用LAI-2200(LI-COR,美國)進行冠層分析。LAI-2200具有320~490nm的感應波段,用于感應天空被遮蔽的情況,進而得到天空開度,得到在冠層覆蓋條件下的透光率,最終計算出冠層的葉面積指數。

所獲得數據采用Excel 2007進行整理。

2結果與分析

2.1土壤水分變化情況

監測期灌水為生育期第4次灌水(7月12日),由于7月9日有30mm的降雨,所有處理均停止灌水,故將第4次灌水時間推后至7月14日。通過計算0~30cm和0~60cm土層平均含水率(圖2、3)可知,灌水前,0~30cm土層的土壤平均含水率以地下滴灌最大16.27%,大于灌水下限16%(田間持水率26.98%的60%[4]),膜下滴灌和痕量灌均小于灌水下限;0~60cm土層的土壤平均含水率以膜下滴灌最大19.84%,地下滴灌和痕量灌均大于16%。灌水后,膜下滴灌和地下滴灌0~30cm土層的平均含水率上升較快,因為滴頭流量較大,灌入水量主要受重力影響像在豎直方向擴散較快,而痕量灌控水頭由于流量小,水分擴散受土壤毛細力作用大于重力作用,且土壤含水率未達到飽和狀態,所以含水率上升較慢。0~60cm土層的平均含水率以膜下滴灌上升最快,地下滴灌和痕量灌變化較小。灌后隨著時間的推移,膜下滴灌土壤含水率降低很快,而地下滴灌和痕量灌變化微小。這是因為膜下滴灌屬儲水灌溉,需要將供作物幾天消耗的水量一次灌入土中,其濕潤范圍比較大;地下滴灌和痕量灌屬高頻灌溉,一次灌入水量小,而由于滴頭(控水頭)流量不同,水分進入土壤中受到的擴散力量不同,其濕潤形式也不同。

2.2葉面積指數變化情況

葉面積指數隨棉花出苗天數的變化情況,如圖4所示。由圖4可看出,各處理在棉花出苗后60d左右葉面積指數變化較快,且各處理差別不大。隨著處理時間的延長,膜下滴灌處理下葉面積指數增長變化率先減緩,地下滴灌處理棉花葉面積指數一直大于各處理的值;在出苗后92d(7月27日)膜下滴灌和痕量灌葉面積指數相當。出苗92d以后膜下滴灌棉花葉面積指數大于痕量灌處理,但仍然小于地下滴灌處理。隨著生育期灌水的停止,地下滴灌處理棉花葉面積指數下降的最大,痕量灌處理棉花葉面積指數也呈現一定的減小,而膜下滴灌處理棉花葉面積指數變化較小。葉面積指數表現為膜下滴灌>地下滴灌>痕量灌。這與土壤水分環境有關,痕量灌和地下滴灌每次灌入水量較小,一旦停止灌水,土壤對棉花的供水狀況較膜下滴灌處理先進入水分脅迫狀態,從而葉片先衰老脫落,葉面積指數就較低。

3結論

每日灌溉能夠將土壤水分控制在適宜作物生長的范圍內,土壤含水率波動較小,還能夠根據天氣變化調控灌溉水量,避免灌溉水的浪費。其中痕量灌能保持0~30cm和0~60cm土層土壤含水率較均勻。

不同灌水技術對土壤水分的影響,進一步表現在棉花葉面積指數的變化方面。地下滴灌處理后期棉花葉片生長旺盛,痕量灌處理下棉花葉片生長趨于緩慢,二者后期葉片衰老脫落的速率均比膜下滴灌處理快。

參考文獻

[1] 李軒然,劉琪璟,蔡哲,等.千煙洲針葉林的比葉面積及葉面積指數[J].植物生態學報,2007,31(01):93-101.

[2]李福生,官景得,呂巡均.寧夏灌區春小麥葉面積變化的氣象條件分析[J].現代農業科技,2009(21):238,240.

[3]周繼華,王志平,劉寶文.痕量灌溉對溫室生菜生長和產量及水分利用效率的影響[J].北方園藝,2013(13):51-53.

[4]潘洪彬.棉花非充分灌溉試驗研究[J].現代農業科技,2012(03):93-94.

(責任編輯李媛媛)