二十四節氣在幼兒園種植課程中的實踐研究

王安利

摘 要:二十四節氣是中國華夏祖先創造出來的寶貴科學遺產。二十四節氣在古代科學的反應著季節的變化,指導人們進行農事活動,影響著千家萬戶的衣食住行。如何讓這一優秀傳統文化得以繼承和發揚,我園立足于幼兒身心發展的特點,嘗試將節氣文化融入幼兒園種植課程中,我們結合二十四節氣的不同氣候特點,通過觀察探究、播種收獲等方式表達對節氣特征的認識,讓幼兒感受人與自然的和諧之美,品讀節氣傳統文化所蘊含的中國智慧。在種植課程中使幼兒與自然、社會和諧統一,并促進其心理的發展,對二十四節氣有更深入的了解,對幼兒后續發展具有重要的教育價值,并建立起對本民族的文化自信。

關鍵詞:二十四節氣;傳統文化;種植活動;課程

一、研究意義

二十四節氣被稱為“中國第五大發明”,是中國人通過觀察太陽周年運動,認知一年中時令、氣候、物候等方面變化規律所形成的知識體系。“春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連。秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”一首《二十四節氣歌》,世代相傳,深刻影響著人們的思維方式和行為準則,是華夏文明注重天人和諧自然哲學觀的重要體現。

二十四節氣申遺成功,是對中華傳統文化的保護和尊重。作為后輩的我們,需要做的就是尋、承、護、揚,學會挖掘古代優秀傳統文化,繼承已有的,保護并將其發揚光大,這是每個炎黃子孫的使命。《綱要》中明確指出:幼兒園應培養孩子愛護動植物、關心周圍環境,親近大自然,珍惜自然資源的美好情感,具有初步的環保意識。根據《綱要》精神,提出“認識和理解世界是指幼兒探究、認識、理解并適應自然生活和社會生活的能力,包括觀察力、自然和社會常識、時間感等方面的發展,是幼兒認識和適應自然和社會生活的基礎”的理念,注重幼兒的生態環境對教育產生的積極影響,致力于培養健康、快樂、有競爭力的兒童。

二、目標定位

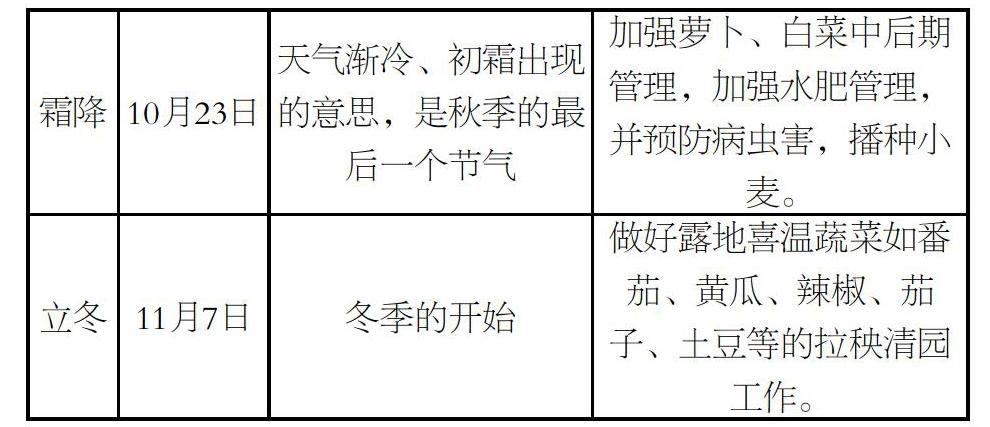

在二十四節氣種植課程的目標定位上,應以幼兒的生活經驗、實際水平為依據,同時注重目標的啟蒙性和全面性,即要關注身體、認知、情感、個性、社會性等綜合目標,切忌追求過高的認知目標,盲目灌輸和堆砌。因此,在研究過程中我們將目標放在了幼兒園的種植活動中,讓幼兒在親身體驗的過程中了解和關注二十四節氣,培養幼兒對大自然的尊重與熱愛,建立初步的文化自信。以《清明》節氣為例,清明前后,種瓜點豆。見下表

三、內容選擇

二十四節氣中每一個節氣背后都蘊含著豐富的文化背景,結合幼兒年齡特點、四季變換特點,我們有所取舍的選取了具有代表性的節氣進行種植活動教育,在選取節氣的過程中,我們通過圖書、網絡等多種方式了解每一個節氣的氣候特點,與農事有關的知識,教師集中進行學習培訓,先讓老師更深入的了解二十四節氣與農事的關系,然后制定切實可行的計劃開展種植課程活動。

四、重視環境的營造

陳鶴琴先生指出:“兒童教育應當把大自然、大社會作出發點,讓學生直接向大自然、大社會中去學習。”大自然是一本讀不完的活生生的書,看不夠的美妙畫卷,是孩子們成長的最好課堂,走進大自然,可以讓孩子走進生活,用自己的眼睛去發現世界、認識世界。孩子可以通過實地觀察,來體驗人們的生存和環境的關系,感受到中國傳統文化的魅力,從而激發孩子從小愛護環境的意識。

我園屬于農村搬遷社區,幼兒家庭都來自于農村,對農作物比較熟悉,對種植感興趣,我們結合人文特點,在幼兒園班級走廊,公共區域創設了二十四節氣的環境創設,我們幼兒園寬大的走廊,創設了以“生態、環保、健康”為特色創設班級種植角,整個幼兒園呈現出勃勃的生機。我們在幼兒園還開辟了大片的種植生態園地,組織全園的孩子開展“我是小農夫”的活動,孩子可以通過觀察、比較、測量、種植、收獲中感知生命的多樣性,發現生命的變化,了解動植物生長與環境的關系,進而發現二十四節氣的神奇,爸爸媽媽、爺爺奶奶也參與進來,共同了解二十四節氣,指導小朋友科學種植。

五、二十四節氣種植活動教育的路徑

幼兒的生活具有整體性,課程走向整體綜合化已成為教育的必然。我們采用主題的形式拓展幼兒應了解和掌握的主要目標和關鍵經驗。所以我們在設計種植活動時以單元主題為框架,注重二十四節氣知識的綜合滲透,并輔以游戲體驗。

1.四步教學法

四步教學法指:制定計劃;了解二十四節氣、開展種植活動;精心培育;收獲成果。大自然季節的變化、動植物生長的秘密都吸引著孩子的目光。四步教學法以探究和發現學習為基礎,通過創設有利于兒童主動學習的環境,提供各種活動材料,鼓勵、引導兒童探索,在對自然、自我的探究中學習,滿足了兒童探索的欲望。

例如:清明節大班開展“小農夫種植活動”中,教師先布置種植區域,投放自助的材料和搜集多樣性的種植資料,然后由幼兒選擇白菜、黃瓜、紅薯、南瓜等植物,教他們設計個性化的種植空間,來探究植物對陽光、水分、土壤的需求。例如在谷雨前后,一個雨天,我們讓小朋友穿上雨衣、雨鞋,來到種植區,觀察發現雨水和植物的微妙關系,讓孩子們變身成一個個可愛的小植物在操場上模仿著植物們跳舞,孩子們開心極了,回到教室后,教師讓孩子們把自己看到的,體驗到的畫下來,孩子們的想法千奇百怪,各式各樣,用自己的方式表達著對節氣的理解。

例如:在芒種的節氣里,菜園子的小青菜、小辣椒都躍躍欲試,表達著自己的喜悅,孩子們更開心了,變身小農夫拿著工具去菜園子進行采摘活動,采摘的過程中如何不傷到植物也很重要,在體驗的環節中孩子們習得了技能,培養了對自然的熱愛之情。

2.親子實踐

為了讓兒童走進自然,了解更多有關節氣知識,我們注重家園互動,《春天里》、《果園采摘》、《種植耕耘》、《好吃的蔬菜》、《身邊的現代科技》等主題活動都注重孩子的親身實踐,給予孩子參與實踐的機會,走近生活,了解節氣與生活的關系。例如:立春節氣為了讓幼兒了解更多有關大棚種植的信息,我們邀請家長一起帶領幼兒走進郭杜草莓種植園地,讓孩子們走進大棚,了解大棚里面植物生長的秘密,請草莓養殖農戶給小朋友講解相關知識,大手拉小手,爸爸媽媽和孩子們一起摘草莓,最后我們將草莓進行分享品嘗,制作各類有關草莓的美食。在活動中孩子們了解了關于春季節氣的大棚養護知識,豐富了幼兒的種植經驗,增進了親子關系,獲得了有益于身心發展的感性經驗。

3.游戲體驗活動

對于兒童來說,游戲就是他們的工作,也是一種主動獲取經驗的學習活動。在進行二十四節氣活動中,為了讓幼兒更直觀了解節氣,我們常常采用游戲來開展教學。如:《節氣娃娃的故事》、《種植耕耘》、《二十四節氣歌》、《果園采摘》、《快樂農夫》、《我的種植日記》等主題活動都是以游戲為活動形式,教師采用游戲的手段開展教學活動,游戲與課程諧融共生,立足核心經驗,讓孩子在看看、說說、玩玩中得到了提升,在種植體驗活動中理解傳統文化內涵。

六、開展二十四節氣教育的思考

種植教育課程的特征體現在自然性,本質是教會幼兒認識自然和改造自然,是對生命過程的一種體驗。二十四節氣是我們從古至今對于農事活動最好的經驗記錄。對教師來說,傳統文化教育是一種態度;對幼兒來說,是一種教育之魂,是我們在教育中不可缺少的文化內涵,但是,當今教師的教育理念大多仍是傳統式的,他們只是把自己和書本的思想灌輸給幼兒,毫無創造性可言;在課堂里,所謂的知識完全變成了主宰一切的絕對力量,教師因附屬于大大小小的知識點而自然而然地成為課堂教學的唯一強勢權威者,幼兒則相應地淪為可憐的被控制體和單一的弱勢被動接受體。因此,提高幼兒教師素質是幼兒園傳統文化教育的關鍵,經常進行教學反思、完善自己的專業素質是我們所要思考的問題。

通過實踐,我們認為,從小對孩子傳統文化教育是必要的、可行的。我們必須要了解幼兒,與孩子的年齡特點和生活經驗有機結合,用開放的理念,創新的方法進行傳統文化教育,效果才更明顯,更具社會意義。