20世紀中后期美國東北部和中西部的去工業化與城市衰落

孫群郎 孫金龍

摘 要:美國東北部和中西部在20世紀中后期出現了嚴重的工廠搬遷和資本撤離問題,即所謂的去工業化現象,從而使這兩大工業區域淪為“銹蝕帶”或“冰雪帶”。這兩個區域去工業化的原因主要包括工會強大、國際競爭、科技進步、全球分工等幾個方面。去工業化導致了這兩個地區城市就業的銳減、工人的貧困化和城市稅收的減少,從而導致了城市的財政危機和發展危機。

關鍵詞:東北部;中西部;去工業化;財政危機;城市危機

作者簡介:孫群郎,浙江師范大學人文學院教授(金華321004);孫金龍,浙江師范大學人文學院博士研究生(金華321004)

基金項目:教育部人文社會科學研究規劃基金項目“美國郊區的低密度開發與生態環境保護研究”(19YJA770013)的階段性成果;國家社科基金項目“當代美國大都市區空間蔓延的危害及其治理研究”的成果(1IBSS015)

DOI編碼:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2020.04.017

西方發達國家在經歷了一百多年的工業繁榮以后,到20世紀中后期普遍出現了“去工業化”( dein-dustrialization)的現象。按照巴里·布盧斯通(Barry Bluestone)和貝內特·哈里森(Bennett Harrison)的定義,所謂的去工業化,就是在一個國家的工業生產領域中廣泛而系統的撤資行為。美國去工業化的根本問題在于資本運作方式的變化,即資本由投資于本國各種工業的生產性投資轉向非生產性的投機、合并和兼并或對外投資,從而導致了工廠倒閉、工人失業和工業城市的衰敗。①去工業化的實質乃是一個國家或區域經濟結構的調整,即制造業在全國或區域經濟中的就業和產值所占比重的降低。美國的去工業化現象主要發生在東北部和中西部,去工業化的一個必然結果就是該地區城市的衰落。

一、美國東北部和中西部去工業化的表現

美國的去工業化主要是一種區域現象,即主要發生在東北部和中西部地區,而南部和西部則主要表現為工業化的發展。東北部和中西部去工業化最直觀的表現就是大型制造業公司將其麾下的生產廠家關閉,將生產設備或資金轉移到西部和南部工業化水平較低的地區,甚至國外。事實上,這種工廠設備的遷移早在戰后初期即已開始,但由于戰后到20世紀60年代美國經濟的高度繁榮,這種工廠的搬遷沒有引起人們的注意。然而,進入70年代以后,美國的經濟形勢發生了逆轉,特別是在1973-1975年經濟危機的沖擊下,美國的工業告別了過去的輝煌歲月,進入嚴重的衰退時期,東北部和中西部老工業區的去工業化由過去的涓涓溪水轉變為滔滔洪流。

戰后初期,較早向南部遷移的企業之一是聯合飛機有限公司( United Aircraft Corporation)的錢斯沃特分廠,該廠由康涅狄格州的布里奇波特( Bridgeport)遷移到得克薩斯州的達拉斯。該廠的遷移得到了聯邦政府的財政援助,成為美國工業史上規模最大的工廠遷移,多達1500名職員、2000臺機器和5000萬磅的設備全部南遷。這種工廠設備的遷移當時被稱為“工廠逃離”。①戰后初期工廠遷移的另一著名案例,就是大型汽車配件公司博格沃納公司( Borg Warner)所屬工廠的遷移。1950年該公司在美國擁有24個工廠,其中大多數位于中西部。1957年,該公司關閉了位于底特律的兩個工廠;第二年,該公司位于底特律的一個附屬公司莫爾斯·錢恩公司(Morse Chain Co.)也被關閉;隨后,該公司還將其在密歇根州馬斯基根( Muskegon)的制冷設備工廠遷移到阿肯色州的史密斯堡(Fort Smith);最后,該公司將位于印第安納波利斯的一個阿特金斯·索(Atkins Saw)分公司遷往密西西比州的格林維爾(Greenville)。到1975年,博格沃納公司的55個工廠已經全部位于南部。②

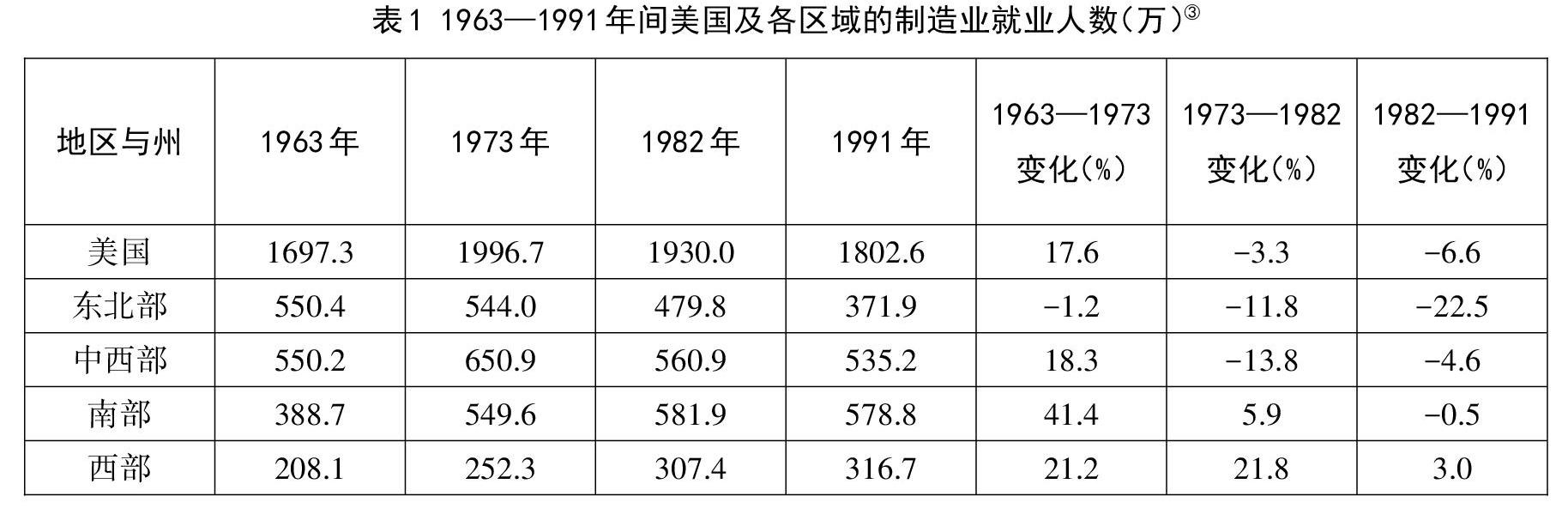

這種工廠設備的直接搬遷過于惹眼,產生了極強的轟動效應,但它在東北部和中西部的去工業化中并不占主導地位,實際上,一種更加隱蔽但更加重要的去工業化形式乃是隱形的資本轉移,即撤資行為( disinvestment)或稱資本逃逸(capital flight),也就是關閉在東北部和中西部的工廠設備或縮減其生產規模,而將資本投放到西部和南部甚至國外。從二戰到70年代初期,美國制造業基本保持了繁榮狀態。整個美國的制造業就業在1963-1973年間增長了17.6%,只有東北部出現了微小的下降,只減少了1.2%。而從1973年經濟危機到90年代之初,美國出現了嚴重的去工業化現象。去工業化最嚴重的是東北部,其次是中西部,而南部和西部在六七十年代保持了高度的增長率,只有進入80年代才出現了輕微的衰退和增長趨緩現象(參見下頁表1)。

就東北部和中西部某些州制造業的衰退而言(參見下頁表2),俄亥俄、伊利諾伊、密歇根三州在1973-1982年間下降了20%以上,而紐約和馬薩諸塞在1982-1991年間也下降了20以上。相比之下,得克薩斯州在1963-1973年間制造業增長了54.6%,即使在經濟危機的70年代,該州的制造業仍然增長了34.6%。然而,進入80年代,即使那些制造業增長迅速的州,也出現了低度增長甚至衰退的現象。

工業衰退最為嚴重的是東北部,這是因為東北部乃是美國最老的工業基地,興起于18世紀末和19世紀前期的第一次工業革命,其產業以紡織、服裝和制鞋等輕工業為主,屬于勞動密集型產業,工資在生產成本中所占的比重最大,很容易受到南部和西部工業落后地區低工資的誘惑,而且其遷移也靈活方便。因此,該地區的紡織業最早出現了企業南遷的現象,比如在1940年,新英格蘭有1/5的工人就業于紡織、服裝和制鞋行業,而到1977年,這一比例驟然下降到1/10。女服裝廠的就業由1959年的8萬多人減少到1975年的不足3.6萬人。①而在東北部諸州中受到沖擊最為嚴重的是紐約州,在1969-1977年間,該州的制造業就業人數由197.1萬減少到141.3萬,下降了28.3%,制造業在非農業就業中的比例由27.4%下降到21 .3%。②中西部是在第二次工業革命中興起的重工業基地,其產業主要是鋼鐵、機械、汽車等資本密集型產業,其廠房設備的廢棄與搬遷較為不易,但到70年代在國際競爭的壓力下,要么進行空間遷移,要么進行投資轉向,因此也出現了嚴重的去工業化現象。由于東北部和中西部嚴重的工業衰退,被學術界蔑稱為“銹蝕帶”( Rustbelt)、“霜凍帶”(Frostbelt)和“冰雪帶”(Snowbelt),而西部和南部則被冠以“陽光帶”( Sunbelt)的美名。

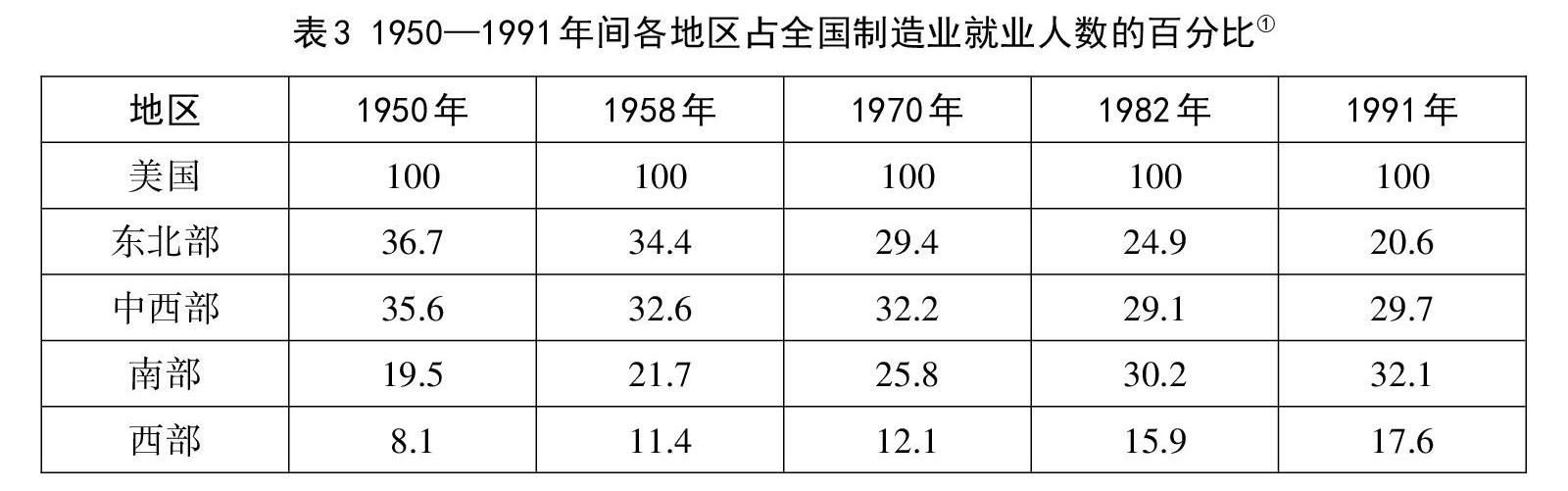

由于東北部和中西部制造業的衰落與南部和西部制造業的崛起,前者在全國制造業就業中所占的比例不斷下降,而后者的比例則與日俱增。1950年,東北部和中西部占全國制造業就業的比例分別為36.7%和35.6%,兩者合計高達72.3%,而到1991年,兩者的比例分別下降到20.6%和29.7%,兩者合計只有50.3%,已經與南部和西部持平(參見表3)。

一、東北部和中西部去工業化的原因

關于東北部和中西部去工業化的原因,美國學術界提出了三種理論進行解釋:其一,由丹尼爾·貝爾提出的后工業社會理論認為,去工業化僅僅是第三產業就業的增長超過了第二產業的增長,美國經濟正在由工業經濟向服務業經濟轉變,工業就業的減少會由服務業就業的增加進行彌補。因此,去工業化和工廠倒閉并非經濟的衰落。其二,生產周期理論認為,基礎工業存在著周而復始的生命周期,它會隨著產業的成熟而出現分散和遷移的現象,從而導致區域經濟的繁榮與衰落。市場機制會對工業的衰落進行調解,從長遠來看,某些工業部門就業的減少會由于新產業部門就業的增長所補充。其三,資本流動和產業組織理論認為,去工業化是由于資本流動和企業經營不善造成的,而企業經營不善則是由于傳統制造業組織機構僵化導致的。于是這些企業將資本和生產轉移到利潤更高的產業部門和工資低廉的地區甚至國外,以便彌補原工業企業的經營不善而導致的損失。在資本流向其它產業部門、其它地區乃至國外市場之時,原工業區就出現了去工業化現象和區域衰落。②如果說后工業社會理論與生產周期理論對美國的經濟前景充滿了樂觀情緒的話,那么資本流動和產業組織理論就沒那么樂觀了。

筆者認為,美國的去工業化現象是由多種因素促成的,包社會、經濟、政治和技術等多種因素,概括起來主要有如下幾個方面:

第一,商業氣候的惡化是東北部和中西部出現去工業化的主要原因之一。所謂“商業氣候”就是制造業的投資環境與發展條件。東北部和中西部不利的商業氣候,首先是工會勢力的強大、高昂的工資成本、高水平的福利待遇、州和地方政府的高額稅收,這與南部和西部形成了鮮明的對照。就國際比較來看,美國與其它國家也存在同樣的問題。這些都推動了制造業由東北部和中西部向南部和西部的遷移、由美國向其它國家的遷移,從而導致了東北部和中西部乃至整個美國的去工業化。

利潤是私人公司投資方向的指揮棒。私人公司投資于何種生產部門、國內的哪一地區抑或國外,都是由其利潤決定的。而提高利潤的方法無非有兩種:一是改進技術,提高效率;二是壓低工資,降低成本。而在美國的東北部和中西部,這兩種方法都遇到了難以克服的困難,而強大的工會正是困難的癥結所在。

羅斯福新政以來,工會勢力空前膨脹,工會有權與資方進行工資談判,有權決定生產程序和參與企業管理,這不僅使企業無法壓低工資成本,而且限制了企業經營的靈活性。為了逃避強大工會的鉗制,許多制造業公司進行了跨州、跨地區乃至跨國的遷移。比如,在20世紀50至70年代,高昂的工資成本使底特律小型制造業的企業主感到憤憤不平。一位小企業主抱怨說:“工會勢力尾大不掉,其影響力難以克制,它們貪得無厭,得隴望蜀。”“工會已經摧毀了眾多的小型企業。它們提高了工會會費,這就意味著成本的上升和物價的高漲。小型企業無法與之分庭抗禮。”1950年,郝夫拖車公司( Fruehauf Trail-er)將工廠從底特律遷移到俄亥俄州的埃文萊克(Avon Lake),解雇了3500名底特律工人,將工人數量裁剪到2500人,并規定了更高的生產配額,每小時工資也減少了25美分。同年,另一大型公司愛克賽羅公司(Ex-Cell-O)也從底特律撤離出來,在印第安納州和俄亥俄州的鄉村地區建立了6個新廠。該公司的高級經理比克斯比(H.G.Bixby)于1960年解釋道:“我們的商業氣候急劇惡化。”工會“對企業的好斗和惡意已經而且仍將繼續限制就業機會。……企業與居民一樣,不愿呆在它們每日遭受侮辱和欺凌的地方。”在1961年被采訪的密歇根企業家中,有4go-/o感到“勞工狀況”比10年前惡化了。①

最具戲劇性和代表性的勞資沖突是聯合汽車工人工會(UAW)與通用汽車公司(GM)之間的沖突。1937年兩者簽訂的勞資合同只有不到一頁半的篇幅,內容只有一條,即承認工會的合法性。而到1979年,兩者之間的合同已經涉及該公司的140個生產單位,篇幅長達幾千頁,內容包括最低工資、公平勞動標準、職業健康與安全、平等雇用機會、失業福利待遇,甚至連機器和裝配線的運行速度都作出了詳細的規定,林林總總條條框框多達幾百個方面,從而極大地限制了資方對企業的有效管理和技術改進。在工會的限制和國際競爭的壓力下,該公司的利潤由20世紀60年代初的15.5%逐漸下降到70年代初的10.1%,而1975年以后始終不高于10%。因此,通用汽車公司采取了“南方戰略”,僅在1975到1980年間,該公司就在南部有14個新廠開工。逃避工會的束縛已經成為企業選址的一個重要參考依據。美國一家咨詢公司的副總裁多諾萬·丹尼斯(Donovan Dennis)在《華爾街雜志》答記者問時談道:“毋庸置疑,勞工成本是首要問題。盡可能地遠離勞工成本與工會。”②

在東北部和中西部商業氣候惡化的同時,南部和西部卻迎來了創業的春天,這里不僅工會勢力弱小,而且一些州和地方政府為了吸引企業駐足,推崇自由企業制度,壓制工會的發展,正如《財富》雜志于1980年刊登的一則招商廣告所說的那樣,“休斯敦作為得克薩斯的經濟中心,是擁有全國最優企業環境的城市之一,……自由企業制度是其始終不渝的信條。”③南部和西部的一些州和地方政府為了招商引資,不惜削減社區服務和社會福利,以便降低各種稅收。一份商業雜志在一則廣告中盛贊“得克薩斯簡直是一個輕徭薄賦的天堂”。此言不虛,該州是美國僅有的4個免除企業所得稅和6個免除個人所得稅的州之一。根據美國人口普查局的數字,休斯敦市民的年人均稅收負擔只有175美元,而紐約市和波士頓則高達841和695美元。④馬薩諸塞州甚至被稱為“多稅諸塞”(Taxachusetts),20世紀70年代之初,該州的財產稅總額位居全國第二,1979年其稅率比全國平均水平高11%。①南部的第三個比較優勢就是工資水平偏低。比如,1960年,東北部和中西部大多數州的小時工資在2美元以上,而工業最發達的伊利諾伊、密歇根和俄亥俄三個州的平均小時工資分別高達2.45、2.75和2.60美元,而南部各州大多不足2美元,而最南部的一些州,比如北卡羅來納、南卡羅來納和密西西比分別只有1.54、1.57和1.52美元。②到1985年,東北部和中西部大多數州每小時超過10美元或接近10美元,而南部大多數州不足10美元,甚至只有七八美元。③

美國企業除了進行跨州和跨區域的遷移以外,東北部和中西部的企業甚至還進行跨國遷移和跨國投資,許多企業遷移到歐洲乃至發展中國家。比如,著名的工程機械公司卡特彼勒( Caterpillar)公司要求削減工資和福利待遇,該公司工人在聯合汽車工人工會的領導下,于1982至1983年間舉行了一次為期205天的大罷工,于是該公司決定將工廠由俄亥俄州的門托( Mentor)遷移到韓國,1700名工人遭到解雇。到1985年,該公司還關閉了其它4個工廠,將大批生產活動轉移到歐洲的3個工廠。④又如.1966年,美國無線電公司(RCA)將部分生產從俄亥俄州的辛辛那提轉移到田納西州的孟菲斯市,建立了一個雇員多達4000名的黑白電視機生產廠,但由于后者組織了一個工會,于是該公司干脆將上述兩個工廠全部關停,而將其生產全部轉移到臺灣。再如,在20世紀60年代后期,聯合電力工人工會(UnitedElectrical Workers)在馬薩諸塞州的阿什蘭(Ashiland)舉行了兩次罷工之后,美國通用電氣公司(GE)先是縮減該廠的生產,隨后干脆將其完全關閉,而將生產全部轉移到新加坡。該工會的一位研究人員感慨道:“得出的教訓是顯而易見的——通用電氣公司能夠遷移,而聯合電力工人工會卻不能。”⑤

美國的制造業公司之所以將生產轉移到國外,另一個重要原因就是其工資水平遠遠低于美國。20世紀80年代初期,即使是同屬發達國家的西歐與日本,其制造業工人的小時工資與美國相比也不可同日而語,而且這一差距越來越大。到1984年,西歐最發達的西德,其工資水準也僅僅相當于美國的75%,日本只有美國的一半。而發展中國家的工資水平更是不可望其項背,臺灣、墨西哥、韓國和巴西只有美國工資水平的15%、13%、10%和9%。⑥

第二,國際競爭是美國工業相對衰落的另一重要原因。美國的經濟霸權和制造業的繁榮是建立在二戰后其它發達國家的經濟廢墟之上的,二戰中西歐和日本的城市實體和國家經濟遭到嚴重破壞,美國的制造業失去了西歐和日本這兩個強勁的對手,美國成為全球唯一的霸權國家。與此同時,其它眾多的發展中國家也在戰爭中遭受嚴重破壞,生產能力同樣大幅度下降,因此世界市場空前膨脹,而美國國內在二戰中蓄積起來的購買力也被釋放出來。此外,戰后國際經濟與政治秩序的安排,特別是布雷頓森林體系建立了以美元為中心的國際貨幣制度,又使美國經濟尤其是制造業如虎添翼,在國際和國內龐大市場的刺激下,美國經濟和制造業的空前繁榮乃是情理之中的事情。

二戰后,通過馬歇爾計劃,歐洲經濟得以復興。而在朝鮮戰爭和越南戰爭中,日本成為美國軍隊和聯合國軍隊的軍需品供應基地。這些都使歐洲和日本的制造業基礎得到了重建和發展。除了美國政府的扶持之外,美國私人資本通過跨國公司而進行的海外投資和技術輸出,同樣培植了自己的競爭對手。在美國向西歐和日本輸出資本的同時,自己的制造業基礎卻受到了極大的削弱。到20世紀70年代,西歐和日本的重建工作已經完成,制造業已經羽翼豐滿,并快速起飛。1980年,日本和西德工業生產能力已經分別達到了美國的66.30%和88.3%,①它們已經能夠與美國分庭抗禮,乃至后來居上。

20世紀70年代以后,日本成為美國制造業產品的最大競爭對手。1960年日本出口汽車只有38809輛,這僅僅相當于美國一個汽車裝配廠8個星期的產量,而到1980年,日本生產了1100萬輛汽車,超過美國汽車產量近20%,汽車出口達600萬輛,僅出口到美國的就達230萬輛。②根據另一資料,1970年,日本汽車占美國國內汽車市場的份額只有3 .70-/0,1982年驟然上升到21.9%,1993年上升到28.2%。③1965、1975、1985和1992年,美國與日本的貿易逆差分別是3.34億、18.62億、461.52億和494.17億美元。④比數值更令人吃驚的是雙方的商品種類,按照美元價值的高低,日本出口到美國的商品依次是汽車、鋼材、卡車和拖拉機底盤、收音機、摩托車、錄音機和放映機;而美國對日出口的大宗商品依次是大豆、玉米、冷杉木、鐵衫木、煤、小麥和棉花。布盧斯通感慨道:“貿易逆差掩蓋了一個令人困窘的事實,至少就我們首要的競爭者而言,美國已經淪為一個農業國家,在竭力與世界上最發達的生產資料和消費資料的生產國進行競爭。”⑤

上述數字僅僅是日本一個國家與美國的貿易狀況,從美國與其它所有發達國家的貿易來看,在1965-1981年間,其它發達國家在美國國內的汽車市場中所占的份額從6%上升到27%以上。1973年美國進口的卡車只占國內銷量的5%,1981年上升到20%。甚至鋼鐵這種美國的龍頭產業也出現了類似的變化,1962年進口鋼只占5%,而到1982年,其它發達國家占美國市場的份額已經上升到25%。其它制造業產品的進口就更加驚人了,比如到1987年,放映機的進口率為100%,收音機為90%,黑白電視機為85%,電子表為68%,各種音響原件為64%。⑥

雖然發展中國家的制造業生產能力還無法與美國相抗衡,但其比較優勢在于工資水平較低,而且發展中國家的制造業主要是勞動密集型產業,同樣也可以對美國的制造業構成威脅。在其它發達國家和發展中國家的競爭之下,美國的國際貿易出現了巨額逆差。1975年,美國對外貿易還是順差,數額為106.9億美元,而1980年則變為逆差,逆差總額為240.88億美元,1985年逆差1321.3億美元,80年代后期貿易逆差有所緩和,但1989和1990年貿易逆差仍然高達1093.99億美元和1017.18億美元。⑦從世界市場的角度來看,美國制造業產品占世界出口總額的比例也日趨下降,1960年這一比例為25.30-/0,1970年下降到21.3%,1980年為16.8%,1988年甚至下降到15.1%。①美國的傳統制造業已經日落西山,輝煌不再。

第三,科技進步與產業結構的升級是美國去工業化的根本動因。二戰以后,美國發生了第三次和第四次技術革命,使工業生產在機械化的基礎上實現了電氣化、自動化和信息化。科技進步與產業結構升級的關系主要表現在如下幾個方面:首先,科技進步極大地提高了制造業的勞動生產率,使制造業的就業人數大幅度減少,使更多的就業人員從事勞動生產率提高難度較大的服務業,從而推動了服務經濟的發展和產業結構的升級。其次,在傳統制造業內部,生產方式的機械化、電氣化、自動化和信息化,減少了直接從事生產的藍領工人的數量,而那些從事管理工作和腦力勞動的經理階層、白領雇員和技術人員的數量激增,從而推動了去工業化和后工業社會的來臨。我國學者羅肇鴻分析了科技進步與體力勞動和腦力勞動比例之間的變化關系,“在機械化初期階段,兩者之比為9:1;在半機械化半自動化階段,兩者之比為6:4;在自動化條件下,兩者之比為1:9。”②再次,隨著新技術的出現,逐漸形成和發展起一批技術密集、知識密集的新興產業,并且在整個國民經濟中的比重不斷上升。在新興產業中,藍領工人的比例更小,而從事管理和研發工作的白領階層的比例更高,從而進一步推動了工業社會向后工業社會的轉變。最后,隨著物質生產部門的經濟增長,要求相關的第三產業即生產服務業的相應發展,比如運輸業、信息服務業、廣告業、教育和培訓業務等,從而導致了制造業就業人數的相對減少甚至是絕對減少,而服務業人數急劇增加,美國產業結構升級,后工業社會或服務經濟來臨。

第四,經濟全球化與國際勞動分工的變化進一步推動了美國的去工業化現象。經濟全球化就是全球經濟的一體化,是全球范圍內國際勞動分工的大調整。前文指出,戰后美國的科技進步推動了產業結構的升級,也就是國民經濟的重心從傳統制造業向高技術產業轉移,從物質生產部門向第三產業轉移。然而,這種產業結構的升級和服務經濟的發展不可能是沒有實體經濟的空中樓閣,這種實體經濟就是為人類提供基本生產資料和生活資料的傳統制造業,而廣大的發展中國家越來越擔當了傳統商品生產者的角色,美國等發達國家則不再主要進行基本商品的生產,而是從事資本密集型、技術密集型和附加值高的高科技產業和服務業,尤其是生產服務業,而將勞動密集型、資源密集型、污染嚴重和附加值低的傳統制造業轉移到發展中國家。發達國家與發展中國家的經濟關系由過去的工業國與農業國的關系轉變為后工業國與工業國的關系。

分化與整合是一種對立統一的關系,一個社會在經濟和社會方面的分化越是深刻,那么越是需要更強大的力量將其整合起來,否則就會出現經濟與社會的混亂與解組,實現這種整合的力量包括私人部門和政府機構。全球化也是這樣,經濟全球化的過程實際上是經濟活動從發達國家向發展中國家的擴散和滲透過程,是國際勞動分工的重組過程。私人部門的整合力量就是跨國公司的總部和生產服務業,由于其在經濟中的主導作用,能夠對制造業等低端產業起到調節和指揮作用。正如絲奇雅·沙森(Saskia Sassen)所指出的:“經濟活動在地理上的擴散和系統的整合處于當今經濟時代的核心地位。這兩者結合推動了中心職能的擴大或新的中心職能的出現,而交易活動的復雜性則更加強化了公司對高級專業服務業的需求。”“在新的城市經濟中居于核心位置的是生產服務業。”③‘‘無論是好是壞,現在跨國公司已經成為我們稱之為世界經濟的戰略組織者。”④政府方面的整合力量就是國際經濟組織,比如世界銀行、國際貨幣基金組織、國際貿易組織,以及其它區域性的國際組織,這些組織能夠更加宏觀地對國際經濟活動進行協調與規范,從而使其能夠比較穩定地運轉。

美國作為世界上最發達的國家,高居世界經濟生產鏈的頂端,服務業的增長速度遠遠高于制造業。比如,在1970-1991年間,美國就業總人數從7680萬增加到11690萬,增長率為52.2%;制造業從1980萬增加到2040萬,增長率只有3 .0%;而生產服務業從620萬增加到1630萬,增長率高達162.9%;社會服務業從1690萬增加到2980萬,增長率為76.3%;個人服務業從780萬增加到1370萬,增長率為75.6%;運輸業從1720萬增加到2400萬,增長率為39.5%。①可見,在全球化過程中,美國甩掉了地產能的傳統制造業,而集中力量發展高附加值的服務業,尤其是生產服務業,去工業化現象就這樣發生了。

去工業化導致了大批工廠企業的倒閉,造成了大批工人的結構性失業。由于城市就業的減少,工人失業嚴重,城市居民變得貧困化,城市各項稅收減少,從而出現了嚴重的財政問題乃至財政危機。與此同時,城市種族矛盾激化,黑人騷亂頻仍,刑事犯罪增多,社會解組嚴重,城市面貌破敗,貧民窟蔓延,美國城市面臨著嚴重的發展危機。

三、中心城市的就業衰退及其連鎖反應

在去工業化浪潮的有力沖擊下,東北部和中西部的許多城市受到重創,就業職位急劇減少,就業結構也發生了巨大變化。在1972-1982年間,中心城市的制造業、批發業和零售業等傳統產業在急劇減少,比如,紐約的制造業下降了30%,芝加哥下降了47%,接近一半。雖然這些城市的服務業就業有所增加,但不能充分補償制造業等傳統產業的減少,因此,其總的就業在迅速減少。比如,紐約和芝加哥分別減少了22.9萬和22.8萬個工作崗位;而從總就業的下降百分比來看,底特律遠遠超過其它城市,競高達38%。制造業乃至總就業的減少嚴重地削弱了這些城市發展的經濟基礎(參見下頁表4)。

就業減少的直接后果就是失業率的提高。1965年,美國的總失業率為4.5%,而1975年上升到8.5%;而東北部和中西部某些工業化程度較高的州失業率遠遠高于全國平均水平,比如,1975年密歇根州和馬薩諸塞州的失業率分別為13.8%和12.5%,列居全國第一和第二位。②從絕對數值來看,根據美國勞工部的統計,僅在1979-1983年間.由于工廠的倒閉或裁員就導致了1150萬20歲以上的工人失業,在其中510萬失業的工人中,在被解雇前連續3年有穩定的工作。而在這510萬曾經有穩定工作的失業人員中,只有310萬在1984年1月前重新就業,而且往往是就業于不同的產業類別。即使失業工人重新就業,其工資收入也大幅度下降,比如,金屬工業的工人原工資水平為每周407美元,重新就業后的工資為每周246美元,下降了39.6%;汽車制造業的原工資為每周399美元,重新就業后為每周319美元,下降了20.1%。③

由于東北部和中西部中心城市就業職位的減少和失業率的提高,許多城市居民在本市難以找到工作,不得不在其它城市或郊區尋求就業。在1970-1980年間,新澤西州卡姆登市的居民在本市工作的人員下降了37.7%,底特律下降了30.3%,其它城市也有大幅度的下降。由于中心城市就業的減少和失業率的提高,人均收入指數和城市總的工資收入都大幅度下降,卡姆登市仍然是暴跌最慘的一個城市,在1970-1980年間,這兩種收入分別下降了42.0%和32.1%;紐瓦克次之,分別下降了34.0%和21.0%。東北部和中西部的城市人口在日益貧困化(參見下頁表5)。

底特律是遭受去工業化和產業郊區化沖擊最嚴重的城市之一。由于汽車工業對消費需求十分敏感,很容易受到經濟波動的影響。20世紀50年代是底特律發展的一個轉折點,汽車制造業開始大量裁員,并將生產轉移到國內其它地區或郊區。在1946-1956年間,通用汽車公司投資34億美元,福特公司投資25億美元,凱萊斯勒公司投資7億美元,在全國各地區建立了許多新的汽車工廠。此外,在1947-1958年間,三大汽車公司還在底特律的郊區建立了25個新廠,大多數距離市區在15英里以上,其中許多位于中小城市,比如俄亥俄州的萊馬( Lima)、洛雷恩(Lorain)、沃爾頓山(Walton Hills);印第安納州的科科莫( Kokomo)和印第安納波利斯等。③1947-1977年間,底特律的制造業公司由3272家減少到1954家,減少了40.3%;制造業總就業人數由33.84萬下降到15.33萬,下降了54.7%;制造業的直接生產人數由28.15萬下降到10.75萬,下降了61.8%。直接參加生產的人數之所以比制造業就業總人數下降快,是因為自動化生產線的采用,大幅度降低了生產一線的工人,而管理人員則相對穩定(參見表6)。

美國學者托馬斯.J.薩格魯(Thomas J.Sugrue)描述了去工業化和工廠倒閉對底特律的摧殘:“二戰后僅僅15年,底特律就已經滿目瘡痍,隨處是倒閉和拋棄的廠房,其龐大的形體在那里兀自銹蝕腐爛,周圍一個個街區的商店和飯店被木板封得死死的。那些古老的鄰里,沿街曾經是世紀之交由底特律人建造起來的體面的住房,而今卻斑駁陸離地點綴著燒焦的空蕩蕩的建筑外殼,靜靜地歪倒在遍布垃圾的空余宅地之間。殘破的房屋和遺棄的店鋪僅僅是深刻的社會經濟變遷的一個縮影而已,這一變遷正在重塑著這一大都市。”②工廠倒閉和工人失業不僅導致了經濟收入的銳減,而且還產生了一系列連鎖反應,比如商業、服務業、金融業的減少,城市稅收的降低,教育投資的下降,城市設施的衰敗等。

除了最典型的底特律以外,如此這般的例子不勝枚舉。比如,新澤西州紐瓦克市的威斯父子公司(J. Wiss&Son)于1978年被得克薩斯州的一個集團公司收購,并將其遷移到北卡羅來納州,使紐瓦克直接損失了760個制造業職位,連帶損失468個相關就業職位。比如商店、銀行、公交服務、餐飲、加油站等地方業務,商品購買力損失達1400萬美元,甚至慈善事業也遭受到很大損失,該市喪失了該廠工人每年2.2萬美元的捐助和該公司1.1萬美元的贈品。又如,俄亥俄州的揚斯敦鋼板與鋼管公司(Youngstown Sheet and Tube)的倒閉,直接導致4100名工人的失業,其它相關就業損失高達1.2-1.3萬,每年的零售業損失達1200-2300萬美元。在其關閉后最初的39個月里,揚斯敦的稅收減少了800萬美元,縣政府稅收減少100萬美元,州政府損失800萬美元,聯邦政府稅收損失1500萬美元,合計稅收損失達3200萬美元。③

四、財政危機與城市危機

由于許多中心城市稅收的縮減和巨額赤字的出現,需要政府間援助和舉債度日,而一旦出現政府間援助的不穩或銀行拒絕貸款,就會出現財政危機,城市政府職能就會陷入癱瘓,出現城市衰敗乃至城市危機。20世紀60年代以來,美國曾多次發生城市財政危機,而以紐約財政危機最為著名。

戰后,紐約市同樣經歷了去工業化、就業與人口減少、財政收入銳減、福利開支劇增和財政赤字巨大等情況。1970年,紐約市的人均財政支出為894美元,人均稅收為384美元,聯邦和州政府援助為385美元,人均財政赤字為125美元。④從紐約市財政赤字總額來看,1975年,紐約市當年財政赤字達到12億美元,歷年財政赤字總額高達30億美元。⑤為了支撐城市的各項開支和功能的運轉,紐約市只好舉債度日,尤其是短期貸款。到1971年,紐約市的短期運營債務(short-term operating debt)高達15.756億美元,占年度財政收入的22.1%,公債借款額高達48.33億美元,人均公債額達612美元。①正當紐約市在財政上捉襟見肘,窮于應付之際,20世紀最嚴重的經濟危機于1973-1975年不期而至,使該市的財政收支雪上加霜,不堪其負。1975年4月,紐約市已經無法支付市政服務開支和償付各項逾期貸款,于是,各金融機構拒絕提供新的短期貸款,于是,紐約市爆發了嚴重的財政危機。

財政危機爆發后,紐約市無法支付政府雇員的薪俸及各項開支,一些政府部門不得不關閉或裁員,甚至停止了一些關鍵的城市服務,比如學校、醫院、警察、消防、街道衛生和垃圾清理等。在這種緊急情況下,國會于1975年9月通過了一項《紐約市臨時金融法》(New York City Seasonal Financial Act),向該市提供了23億美元為期三年的貸款,緩解了紐約市的燃眉之急。②1975年11月15日,紐約州議會通過了一個延期償付法,暫停紐約市債務的償還,三年內禁止私人金融機構提起訴訟,向紐約市索取短期貸款債務。

紐約市財政危機過后,人們對危機爆發的原因進行了爭論。值得注意的是保守派的批評,他們指責市政府、政治家和工會提出了過高的社會福利要求,比如1975年《財富》雜志的一位作者寫道:“紐約是一個特例,紐約的不同在于它有一張信用卡,使其能夠透支消費,寅吃卯糧。”紐約市政府成立的一個“城市財政臨時委員會”(Temporary Commission on City Finance)也于1978年聲明,問題在于該市政府在財政問題上過于奢侈鋪張,尤其是公共福利開支。③

這種批評有一定道理,紐約市擁有美國城市中最龐大的政府雇員、最完善的城市設施和社會服務體系。這一點可以通過與南部經濟繁榮的城市休斯敦的對比顯示出來。1972年,紐約市警察的薪俸為每月1568美元,而休斯敦只有831美元;紐約市的福利開支為每人337美元,而休斯敦只有3美元;紐約市每人的健康醫療費用為210美元,而休斯敦只有34美元;紐約市的公共教育開支為每人352美元,而休斯敦只有237美元;紐約市的警察和消防開支為每人103美元,而休斯敦只有55美元;紐約市的市政服務開支高達1574美元,而休斯敦只有541美元。④

然而,上述批評也并非完全正確,根本原因在于城市的衰退和貧困的聚集,否則就無法解釋其它城市的財政困境。其實,寅吃卯糧、舉債度日的城市并非只有紐約市,1971年,芝加哥的短期運營債務為1.364億美元,占該年財政收入的34.4%,遠遠超過紐約22.1%的比例;布法羅的兩個數字為1190萬美元和16.0%。⑤許多城市需要發行債券才能維持各類城市設施和提供公共服務。表7示了各市的公債借款數額。許多城市也出現了債務拖欠問題,在1972-1983年間,美國出現了36次地方政府債務拖欠,其中一般債務拖欠(general obligation defaults) 11次,收益債券拖欠(revenue bond defaults)25次。⑥只是這些城市的債務拖欠沒有導致紐約那樣嚴重的財政危機而已,但其財政困難卻是顯而易見的。

紐約市財政危機爆發后,市長亞伯拉罕·比姆(Abraham Beame)被迫對該市的預算作出巨大調整,包括裁減雇員,縮減社會服務項目,提高工作效率等。表8顯示,紐約市在1974年12月31日到1984年6月30日之間進行了大幅度的裁員。值得注意的是,在1975年6月30日到8月31日僅僅兩個月的時間里,該市教育委員會職員由90 182人裁減到71 072人,下降了21 .2%;警察人員下降了13.0%,消防人員下降了10.3%,社會服務人員下降了12.2%,公共衛生人員下降了13.0%。而在1974年12月31日到1984年6月30日之間,紐約市政府各部門職員總人數下降了31 .7%,即接近1/3。

④ Cary A.Tobin,ed.,The Changing Structure of the Citv: What Happened to the Urban Crisis,pp.262-264.

⑤ U.S.Advisory Commission on Intergovernmental Relations,CitY Financial Emergencies: The Intergovernmental Dimen-sion,p.51.

⑥ U.S.Advisory Commlssion on Intergovernmental Relations,Bankruptcies,Defaults,and Other Local Covernment Finan-cial Emergencies,p.20.

① 資料來源:Thomas J.Sugrue,The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit. Princeton,NJ:Princeton University Press. 1996,p.144。

② ThomasJ.Sugrue,The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit,p.147.

③ Barry Bluestone,Bennett Harrison,The Deindustrialization of America: Plant Closings,Communitv Abandonment. andthe Dismantling of Basic Industry, pp. 68-73.

④ u.s.Advisorv Commission on Intergovemmental Relations,Central City-Suburban Fiscal Disparity&CitV Distress,/977, An Information Report, Washington, D.C.. December 1980, pp. 48-53.

⑤ U.S.Advisory Commission on Intergovemmental Relations,Bankruptcies,Defaults,and Other Local Government Finan-cial Emergencies,A Commission Report,Washington,D.C.,February 1985,p.24.

① 資料來源:Mattei Dogan and John D.Kasarda,eds.,The Metropolis Era.Volume 1,A World of Giant Cities,London:Sage Publications, 1988,p.65.

② 資料來源:U.S.Advisory Commission on Intergovemmental Relations,Fiscal Disparities: Central Cities&Suburbs,1981. an Information Report, Washington, D.C., August 1984, pp. 34-35.

③ Thomas J.Sugrue,The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit, pp.128-129.

① Saskia Sassen,Urban Impacts of Economic Globalization,Comparative Urban Studies,Occasional Paper Series,Number5, Washington, D.C.: Woodrow Wilson Intemational Center for Scholars, 1998,p.4.

② U.S.Department of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1976, pp.361-362.

③ Katherine Newman,“Urban Anthropology and the Deindustrialization Paradigm",in Urban Anthropology and Studies ofCultural Svstems and World Economic Development, 1985,Vol. 14,No.1/3 (Spring-Summer-Fall),pp.10-11.

① U.S.Department of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1993,p.754;U.S.De-partment of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1976,p.760.

②羅肇鴻:《高科技與產業結構升級》,上海:遠東出版社,1998年,第62頁。

③ Saskia Sassen,Urban Impacts of Economic Clobalization,Comparative Urban Studies,Occasional Paper Series,Number5, Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1998,p.1,3.

④ Saskia Sassen,Cities ina World.Economy, Thousand Oaks,CA: Pine Forge Press,1994,p.15.

① Sol C.Chaikin,“Trade,Investment and Deindustrialization: Myth and Reality',in Foreign Affairs,1982,Vol. 60,No.4( Spring),p.844.

② Paul D.Staudohar and Holly E.Brown,Deindustrialization and Plant Closure,p.9.

③ John 0'Loughlin and Jurgen Friedrichs,Social Polarization in Post-Industrial Metropolis,Berlin: Walter de Gruyter&Co.,1996,p.268.

④ U.S.Department of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1987,p.794:U.S.De-partment of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1981,102th Edition,Washington D.C.,1 98 1,p.848;U.S.Department of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1993,113th Edi-tion, Washington D.C., 1993,p.814.

⑤ Barry Bluestone,Bennett Harrison,The Deindustrialization of America: Plant Closings,Communitv Abandonment. andthe Dismantling of Basic Industry,p.s.

⑥ Sol C.Chaikin,“Trade, Investment and Deindustrialization: Myth and Reality”,in Foreign Affairs,1982. Vol. 60, No.4(Spring),pp.842-843.

⑦ U.S.Department of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1987, p.792;U.S.De-partment of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1993,p.813.

①韓宇:《美國“冰雪帶”現象成因分析》,《世界歷史》2002年第5期,第20頁。

② U.S.Department of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: /97/,92d Edition,Wash-ington D.C., 1971,p. 227.

③ U.S.Department of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1987, 107th Edition,Washington D.C.. 1986,p. 402.

④Steven High,Industrial Sunset: The Making of North America's Rust Belt. 1969-1984,p.102.

⑤ Barry Bluestone,Bennett Harrison,The Deindustrialization of America: Plant Closings,Communitv Abandonment. and the Dismantling of Basic Industry, pp.170-171.

⑥ Paul D.Staudohar and Holly E.Brown,Deindustrialization and Plant Closure,Lexington,Massachusetts:D.C.Heath andCompany.1987,p.xx.

① Thomas J.Sugrue,The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit, Princeton,NJ: Princeton Uni-versity Press, 1996, pp. 138-139.

② Barry Bluestone,Bennett Harrison,The Deindustrialization of America: Plant Closings,Community Abandonment. andthe Dismantling of Basic Industry, pp. 16- 17, 165-、67.

③ Joe R.Fagin,Free Enterprise City: Houston in Political Economic Perspective,New Brunswick,NJ: Rutgers UniversityPress,1988,p.109.

④ Barry Bluestone,Bennett Harrison,The Deindustrialization of America: Plant Closings,Community Abandonment. andthe Dismantling of Basic IndustU,p.84.

① 資料來源:U.S.Department of Commerce,Bureau of the Census,Statistical Abstracts of the United States: 1981,102thEdition, Washington D.C., 1981,p.781;U.S.Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Bureau of theCensus,Statistical Abstracts of the United States: 1993,1 13th Edition,Washington D.C.,1993,pp.750-751。 其中1982和1991年的百分比為筆者計算所得。

②Richard D.Lambert,et al,eds.,Deindustrialization: Restructuring the Economy, the Annals of the American Academy ofPolitical and Social Science,pp,29-31.

①

Barry Bluestone. Bennett Harrison, The Deindustrialization of America: Plant Closings, Community Abandonment. andth e Disman tling of Basic In dustry, p . 93 .

②

Richard D. Lambert. et al, eds., Deindustrialization: Restructuring the Economy. the Annals of the American Academy ofPolitical and Social Science, Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.. September 1984, p.32.

③ 資料來源 : u. s. Department of Commerce, Bureau of the Census, Statistical Abstracts of the United States: 1966. 87thEdition. Washington D.C., 1966, pp.774-775; U. S. Department of Commerce. Bureau of the Census. Statistical Abstracts of theUnited States: 1976. 97th Edition, Washington D.C., 1976, p.775; U. S. Department of Commerce, Economics and Statistics Ad-ministration. Bureau of the Census. Statistical Abstracts of the United States: 1993, 113th Edition, Washington D.C., 1993,pp.750-75 1.此表乃本人根據相關數據整理所得 。

④ 資料來源 : u. s. Department of Commerce. Bureau of the Census, Statistical Abstracts of the United States: 1966, 87thEdition. Washington D.C., 1966, pp.774-775; U. S. Department of Commerce. Bureau of the Census, Statistical Abstracts of theUnited States: 1976. 97th Edition, Washington D.C., 1976, p.775: U. S. Department of Commerce, Economics and Statistics Ad-ministration. Bureau of the Census, Statistical Abstracts of the United States: 1993, 113th Edition, Washington D.C., 1993,pp.750-751.此表乃本人根據相關數據整理所得 。

① Barry Bluestone,Bennett Harrison,The Deindustrialization of America: Plant Closings,Communitv Abandonment. andthe Disman tling of Basic In dus try,p 25.

② Steven High,Industrial Sunset: The Making of North America'sRust Belt. 1969-1984,Toronto: University of TorontoPress,2003,p.100.

① Barry Bluestone. Bennett Harrison, The Deindustrialization of America: Plant Closings, Community Abandonment. andthe Dismantling of Basic Industry. New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1982,p.6.