江南地區女性妝飾的物象意蘊

◆摘? 要:民國時期,由于女性解放運動的發展,很多女性開始走進社會,獲得獨立的經濟地位。女性經濟地位的獨立為她們按照自己的意愿進行美容妝飾莫定了堅實的基礎。新舊交替,中西互融的民國時期,變革變得自由大膽又兼容并蓄。女性的發式和妝容都隨之解放,美妝風格在沖突的東西方審美之間尋找平衡點,民族美妝品牌在這個時期迅速發展,與西方品牌分庭抗禮,對今日的國貨復古之風也有一定借鑒意味。

◆關鍵詞:江南;女性;妝飾

服飾文化的流變軌跡,折射出社會變革和進步。在歷史長河中,人們對服飾給予更多關注,形成了豐碩的研究成果。“妝飾”包括了化妝、發飾和佩飾三大部分。一個時期的妝飾與這一時期的社會風尚密切關系,而社會風尚又包括了此一時期的經濟、文化、信仰、審美等。所以從“妝飾”也可以探索出一個時代的經濟興衰和文化導向。以民國時期為例,女性妝飾的變化體現了女性衣食住行由昔日有等級標識逐漸淡化為代表消費者情趣、衡量其消費能力的通用尺度,消費的逐漸個體化,審美眼光變得多元化和個性化。女性剪發放足、摒棄復雜妝飾和繁瑣禮儀,都是女性自我解放的意識的覺醒。

江南一直享有“魚米之鄉”的美譽,社會經濟發達,文化內涵深厚。傳統的江南女子服飾以扎包頭巾,穿拼接衫、拼擋褲、繡花鞋為主。女性服飾、妝飾的出現和發展與江南地區的生產、生活及其政治與經濟地位密切相關,同時也會受到各個不同歷史時期的人文精神影響,具有時代性、民族性、地域性和藝術性等特點,反映了一定歷史時期江南地區的物質生活水平和精神文化特色。到了新舊交替,中西互融的民國時期,變革變得自由大膽又兼容并蓄。女性的發式和妝容都隨之解放,民國江南地區的新女性的獨立自由意識被喚醒。美妝風格在沖突的東西方審美之間尋找平衡點,民族美妝品牌在這個時期迅速發展,與西方品牌分庭抗禮,對今日的國貨復古之風也有一定借鑒意味。

1民國時期化妝品

民國時期化妝品類繁多,奠定了當代化妝品類的基礎,主要分為:以香皂、藥皂、洗面粉、浴粉等的清潔用品;各種霜、膏、粉、蜜、水等為主打的護膚產品;各種油、水、蠟等構成的護發用品;牙膏、牙粉等的清潔牙齒類產品;還有口紅和美甲產品、香水等。

民國早期,我國生產的潤膚膏、雪花膏等膏類產品很豐富。以 1920 年代末至 1930 年代初國內品牌為例,常見的有:“雙妹”牌雪花膏、“老虎”牌雪花膏、“香妃”牌潤膚膏、“月里嫦娥”牌潤膚膏、冷香膏、“長城”牌潤面膏等。雖然國產膏類化妝品種類不少,但影響力還是有限。貴婦名媛梳妝臺前的化妝品和美容品基本都以洋貨為主。

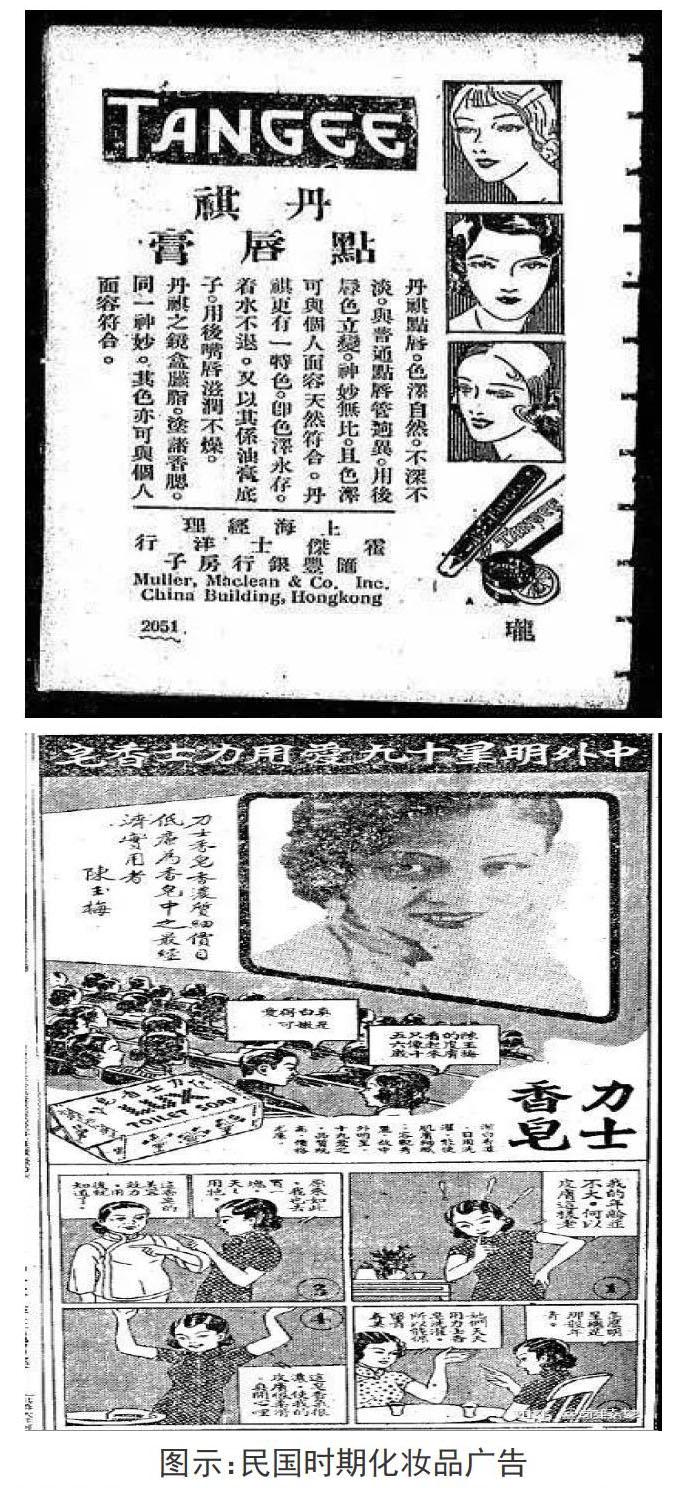

在上海的各洋行代理品種多樣的化妝品,包括雪花膏、香水、口紅、指甲油等。因此,在民國時期的江南地區市面上出現了大量進口化妝產品,如夏士蓮雪花、巴黎素蘭霜、曲線安琪兒、西蒙香粉蜜、司丹康美發藉、培根洗發香脂水、李施德林牙膏、黑人牙膏、力士香皂、禮和衛生浴粉、施克勒洗浴香水、四七一一金鈴牌古龍香水等。丹琪(tangee)是民國進口化妝品中著名的品牌。張愛玲在她的《童言無忌》中寫到:“生平第一次賺錢,是在中學時代,畫了一張漫畫投到英文《大美晚報》上,報館給了我五塊錢,我立刻去買了一支小號的丹琪唇膏。”當時因為受到戰亂影響,女性會以化妝來改善氣色,而丹祺就是靠著“可以讓女人擁有一副勇敢的面孔”的slogan在經濟蕭條的時期創下了驚人銷量。《申報》的廣告中就有對它非常詳細地描述:“內含神秘變色膏,增加自然美,丹祺在未用前,其色似橘,一經著唇,立變玫瑰色,鮮艷自然,終日不褪,中有香霜,使唇柔潤。”力士香皂啟用大量的女明星來代言力士香皂,例如胡蝶、阮玲玉等,在報紙上刊登她們的照片和手寫的推薦語,借由她們上映的影片熱度配上連環畫來做宣傳,為其帶貨。

在大量化妝品涌入的情況下,女性對化妝品、護膚品的需求也發生了巨大變化。這些品牌重建了民國時期女性的審美和護膚習慣。女性夏季用爽身粉、香水,冬季則需要用滋潤的雪花膏,護發用品有生發油和凡士林等。化妝品進入了女性的日常消費之中。西風之下,民族美妝產業的萌芽也漸露尖角。“無敵牌”、“月里嫦娥”等國產美妝品牌憑借對民國女性消費者的精準把握,找到了市場地位。嫦娥牙膏是“月里嫦娥”的日用品生產線上的明星產品。牙膏海報上寫“質地精細,其性中和,能于短時間轉污黃之齒牙為潔白”,可見民國女性非常重視牙齒的潔白。俗話說“唇紅齒白,一顰一笑,風華絕代”,潔白的牙齒配上紅艷的嘴唇必然符合民國女性的審美。民國時期的美女林徽因也被評價“貌美牙為先,齒白七分俏”。香粉早在唐代就被女性使用。在《浣沙溪(南鄭席上)》中,“紅棉撲粉玉肌涼”一句詩展現了中國古代女性使用完撲粉后肌膚的白暫光澤。月里嫦娥撲粉在民國時期銷量驚人,可見民國女性對“一白遮三丑”的認可,亦符合當下的審美觀。

在民國時期除了廣為人知的《申報》和《良友畫報》以外,其他的經常涉及女性美容妝飾的報刊雜志,如《永安月刊》《婦人畫報》等,它們與當時其他形式的社會輿論一道共同影響著都市女性的美容妝飾,促進了現代審美觀的形成。綜上所述,民國時期人們的審美觀發生的變化,是由西俗東漸的影響、商業活動的誘導、政策的有限推動、“摩登”女性的示范以及社會輿論的引導等幾個因素綜合作用的結果

2發型

女性剪發的興起在20 世紀,是女性意識覺醒后對自身裝飾的自覺調整,江南地區女性的剪發引領了全國的剪發潮流,且遭遇到了強大的阻力,經歷長時間的抗爭。主要原因:一是五四運動時期的大力提倡;二是受到西方發式流行的影響,當時西方正處于“女男孩”的時代,所以上海、蘇州、南京等江南城市成為女性剪發的前沿陣地。但是在民國初年江南的大多數女性依然梳發髻,只是發髻趨于簡潔,去掉繁復的發飾,發式逐漸打破了社會階級與身份的限制。

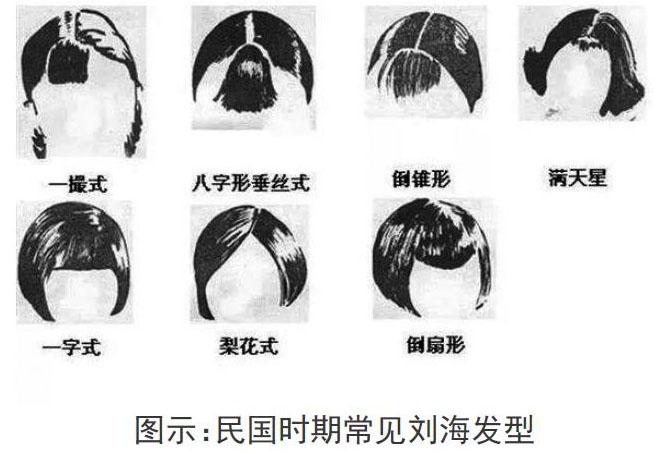

變化最為明顯的是“劉海”的款式,婦女不分老少,皆以留額發為尚,有“卷簾式劉海”“燕尾式劉海”“一字式劉海”“弧月式劉海”。普及層面最廣的女子短發是“一字式前劉海短發式”,也稱進步學生頭發式,或是五四青年頭,有剪掉長發勵志報國的雄心壯志在里面。民國年間的女學生多使用此款發型,再穿上白衣衫,藍裙子,清爽自然。這款發型的主要特點就是齊于額頭的一字型劉海和止于耳垂的短發發梢很隨意的貼在臉上。這樣的發式塑造了干練、簡潔的新知識女性的形象。

社會女性也漸漸跟從,剪了短發并且留有劉海,頭發插花,或者掛上耳墜。隨著燙發的出現,最新的短發緊貼頭皮,頭發被卷成有規則的波浪形,在短發的基礎上有了創新。短發有時候被剃成發梢彎彎的童花頭式樣,有時候是波浪變化,當時發型有:長波浪、短波浪,還有在頭發上箍有一圈珍珠。對于發型的選擇,無論是干練、簡便的童花頭,還是嫵媚、漂亮的卷發都體現了女性生活方式的改變,尤其是社交方式的改變,女性會選擇與場所、場合相適應的發式。

潤發香油對女性的頭發有柔順和清香功效。當時的名媛佳人們將長卷發、編發前劉海、雙辮發式、歐式宮廷卷發、手推波浪紋、鬟燕尾式發式、垂絲前劉海髻發式、婦女挽髻發式等時尚發型捧上潮頭。中西結合的復雜發式彰顯了民國女性對美和精致的追求,同時也不得不強調日常的打理和護理。潤發香油的暢銷也從側面表明了這一點。

3足服

30年代,高跟鞋最先開始在上海流行,并逐漸流行于整個江南地區。當時無論是穿中式旗袍還是西式長裙的女性,腳上都是一雙高跟鞋,這從當年的月份牌廣告或影刊畫報上的美女倩影中可以得到證明,出版于1930年代的婦女雜志《玲瓏》,在中頁用整整一版篇幅介紹婦女們的鞋子,那是十雙最新潮的高跟鞋,那鞋跟高約三寸。女性放足、剪發之后,足服與發式的發展無論是從式樣的改變速度還是在款式的多樣化上都是領導了全國的足服與發型變化的流行。內地女性的足服、發式皆以江南地區女性為榜樣。從“三寸金蓮”到中國鞋外國襪的組合穿著,再到純西化的高跟鞋。從盤髻到簡潔大方的短發再到嫵媚動人的卷發時尚,可見西方文化對于中國女性腳部與頭部時尚的影響之大,當然西方文化對于女性的影響也是通過女性生活方式變化的媒介逐步對女性足服產生影響。這種媒介的形式主要表現在勞作方式與社交方式的改變上。

在民國時期,已經有絲襪出現了,初期時,有穿旗袍的女子穿長襪,它不是絲襪,而是以棉、麻為主,經常能見到的就是民國時期學生的旗袍裝扮;隨著進口絲襪的流行,淘汰了老式長褲,賦予旗袍的開衩以全新意義。

關于穿絲襪的記述:“無論冬夏,膝蓋以下是一雙粉紅絲襪,這是民國十七八年的事”;“這種新改變的旗袍,穿起來可說時髦極了,美麗極了!可是一雙肥滿而圓潤的大腿,暴露在冷冽的天氣之中,僅裹著一層薄薄的絲襪,便能抵御寒氣的侵襲么?”——葉家弗《女子的服裝》上海《民國日報》1928年11月20日;袖口愈短愈佳,鞋跟愈高愈妙。——1933年《新天津畫報》;到了1933年的天津,不穿絲襪,竟被推為“最摩登者”。——(《北洋畫報》1933年第614期);從開衩處隱約露出時隱時現的穿高跟鞋的足踝和緊裹小腿的絲襪,煞是誘人。--(《上海婦女服裝滄桑史》《申報》1946年)

4結語

女性的美容妝飾作為女性美的重要體現,是觀察人們審美觀的一個獨特視角,民國時期江南女性的美容妝飾所呈現出的諸種特點反映了當時人們的審美觀發生了巨大的變化,女性對現代美容妝飾愈加渴望。適應這一需求,一些先進人士相繼創立了一批美容院,如先施公司的美容館、石氏美容醫院、現代科學美容院和漢倫美容院等。新的審美觀的指引下出現了豐富多彩的變化,并且呈現出多元性、時尚性、創新性、盲目性和差異性等特點。

參考文獻

[1]白玉英.中國古代服飾審美思想的成因[J].文物世界,2004(06).

[2]蔡磊.服飾與文化變遷—以世紀以來中國服飾為例[D].武漢大學民俗學專業碩士論文,2005.

[3]陳慧.中國近代女性服飾的變遷看女性意識的變化[J].十堰職業技術學院學報,2005(03).

[4]董天壇.中國古代倉妝演變初探[J].西北第二民族學院學報,2005(01).

[5]何燕.古代中國女性美容初探[J].汕頭大學學報,1999(04).

[6]黃敏.民國時期的服裝研究[J].株州師范高等專科學校學報,2005(08).

[7]鞠萍.民國時期審美觀與上海女性美容妝飾(1927-1937)[D].華中師范大學中國近現代史碩士論文,2008.

作者簡介

秦瀟璇(1981—),女,主要研究方向為新型紡紗技術與服裝加工設計。

基金項目:江蘇省高校哲學社會科學研究基金項目 (2018SJA0890);江蘇省高校哲學社會科學研究基金項目 (2015SJD385)《民國時期江南女性妝飾中的時尚設計文化》;校級青藍工程優秀教學團隊。