水電建設項目棄渣監測信息化初步研究

馮 磊,張曉利,崔 磊

(1.中國電建集團 中南勘測設計研究院有限公司,湖南 長沙 410014;2.水電水利規劃設計總院,北京 100120)

1 監測目的與意義

水電項目屬于建設類項目,具有建設周期長、規模大、開挖擾動大、棄土棄渣量大等特點,其中水電建設項目產生的大量棄渣,是水電建設過程中造成水土流失最直接的因素。棄渣進入江河湖庫,威脅防洪安全;大量堆積占壓,影響生態安全,甚至還會誘發滑坡等地質災害,威脅居民生命財產和公共安全[1]。由于棄渣具有土壤顆粒松散、堆填坡度較大、變動頻繁、易發生水土流失等特點,因此水電建設項目棄渣一直是該類項目水土保持監測的重點和難點。

目前,針對水電建設項目棄渣開展的水土保持監測集中在施工期,多采用調查監測和徑流小區監測方法,觀測設施簡易,人工抄錄、拍攝,監測的精準性不高,時效性不強,尚未形成土方開挖、利用、運輸和廢棄等全過程的監測信息化體系和方法。按照《水利部關于加強水土保持監測工作的通知》(水保〔2017〕36號)要求,應大力推進水土保持監測信息化,積極利用現代信息技術和儀器設備,以及衛星遙感和無人機等先進手段,實現監測數據提取、傳輸和處理的自動化;要充分利用信息技術,提高水土保持監測能力和水平;積極構建水土保持監測成果大數據平臺,實現監測數據的共享共用,增強水土保持監測的服務能力。

2 棄渣監測信息化思路

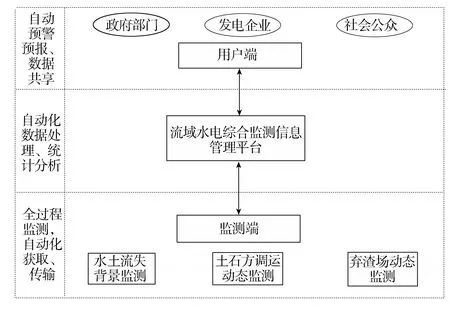

根據水土保持監測信息化的要求,結合水電建設項目棄渣特點,構建水電建設項目棄渣跟蹤監測和管理體系;依托水電信息基礎數據庫、各發電企業及流域已有信息管理系統,建設棄渣監測信息管理平臺;應用現有信息化監測技術,對水土流失背景、土石方調運動態、棄渣場動態進行監測,實時采集棄渣綜合監測數據,實現棄渣全過程監測、信息化監測、自動化傳輸、數據庫統計分析、安全預警、數據共享等功能(圖1)。

3 監測指標體系與內容

根據水土保持監測合同、水土保持監測規程及《關于規范生產建設項目水土保持監測工作的意見》(水保〔2009〕187號)的有關要求,棄渣水土保持監測的主要內容有水土流失背景監測、土石方調運動態監測、棄渣場動態監測等方面。

圖1 棄渣監測信息化總體思路

(1)水土流失背景監測。主要是對與水土流失有直接關系的原地貌及氣象數據進行監測,包括項目區氣象數據、土地利用及植被情況、原地貌水土流失情況等監測因子。

(2)土石方調運動態監測。主要監測土石方從開挖到棄渣的過程,包括土石方開挖情況、表土剝離情況、土石方利用情況、表土利用情況、棄渣(表土)運輸情況等監測因子。

(3)棄渣場動態監測。棄渣場動態監測包括施工期棄渣場(含表土堆存場)監測和運行期棄渣場監測。①施工期棄渣場(含表土堆存場)監測。施工期棄渣場監測主要是對棄渣場水土流失情況、水土保持措施及實施效果、棄渣場安全穩定情況等進行監測并針對水土流失隱患提出預防措施,對已發生的水土流失危害及時通知建設單位。監測指標有:水土流失,包括棄渣場擾動地表面積、土壤侵蝕模數、水土流失量等;水土保持措施,包括棄渣場防治措施數量和質量、植物措施生長情況及覆蓋度、防護工程的攔渣效果等;棄渣場特性參數,包括棄渣場堆渣數量、堆渣高度、坡度、平臺寬度等特性參數;安全穩定情況,包括施工期成型堆渣區域變形監測、土壓力監測、滲流監測、環境監測等。②運行期棄渣場監測。監測指標有:水土保持措施,包括棄渣場運行期防治措施穩定性、完好程度、攔渣效果,植物的成活率、保存率、生長情況等;安全穩定情況,包括變形監測、土壓力監測、滲流監測、環境監測等。詳見圖2。

4 棄渣監測信息化技術方法

近年來,水土保持監測為滿足開發建設項目實際監測需要和信息化監管要求,除傳統的資料分析法、實地量測監測和定點地面監測等監測方法外,引入遙感監測、攝影測量技術(無人機)、遠程實時監控技術等先進技術[2-6]。

(1)傳統監測方法。傳統監測方法包括資料分析法、實地量測監測法和定點地面監測法。① 資料分析法。全面收集資料,具體包括主體工程設計文件,建設單位、施工單位和監理單位制定的水土保持管理制度,施工和監理工作日志,工程進度,工程量,質量控制,投資等。開展調查與信息采集,系統掌握工程建設水土保持相關數據,能夠為進一步開展工作提供基礎資料、信息。② 實地量測監測。實地量測監測包括普通測量和高精度測量兩種。采取定期全線路調查的方式,將GPS定位儀與地形圖、全站儀、測高儀、測距儀、尺具、照相機等測量儀器結合,按不同擾動類型、監測分區進行調查,記錄每個分區的基本特性、占地、水土流失及水土保持措施實施情況等。近年來在實地量測監測方法中常引入RTK(時域反射儀)技術,通過移動終端對監測對象便捷定位、量測并將數據及影像實時上傳,實現實地量測功能。③ 定點地面監測法。定點地面監測法通過設置標準徑流小區、簡易水土流失觀測場、沉沙池或控制站等實現定點監測。近年來,定點地面監測方法中開始引入GSM(全球通信系統)等信息技術,并與電子測釬、徑流泥沙采集儀等設備進行集成,實現監測數據自動采集、實時傳輸。

圖2 水電建設項目棄渣監測體系

(2)遙感監測法。應用各種傳感儀器定期對遠距離目標輻射和反射的電磁波信息進行收集、處理,并最后成像,從而實現對地面各種景物的探測和識別。遙感技術是空間對地監測系統的重要組成部分,在水土保持監測中,依據高精度遙感影像進行地物判讀,可快速獲取大尺度、大范圍的工程建設擾動區域的擾動地表信息、水土流失狀況,分析區域土壤侵蝕狀況、歷史變化、發展趨勢及存在問題、水土保持措施實施狀況等,可為項目區水土流失防治和防治效益分析提供基礎數據。

(3)攝影測量(無人機)。基于數字攝影測量原理,對被測物構建二維、虛擬三維模型,依據二維、三維模型測量不同階段測區等值線圖、正射影像圖、DEM等,進而對等值線圖、正射影像圖進行分析處理,獲取地表擾動面積變化狀況、水土保持工程措施建設狀況、植物措施恢復狀況等,根據DEM動態變化計算流失量。

(4)遠程實時監控。遠程實時監控技術是通過在水土流失重點監測區域布設固定監控設備,定時、定方位對固定測區進行實時影像采集,并通過3G、4G網及時傳輸至服務器中,經處理分析后獲取測區擾動地表變化、棄渣量變化、棄渣運輸情況,以及植被恢復狀況等信息,同時與監測區域的擾動范圍、周邊敏感區域、堆渣量等進行對比分析,對于不合規的施工行為進行預警,可實現對于開挖區域超挖、道路下邊坡溜渣、棄渣運輸、堆放合規性等的實時遠程監測和監管。

此外,通過人工和視頻/影像巡視可檢查渣體外觀及水土保持設施變化情況,同時獲取棄渣場變形、滲流、土壓力等指標參數,進而實現對棄渣場的安全穩定性監測。

5 棄渣監測數據共享平臺構建

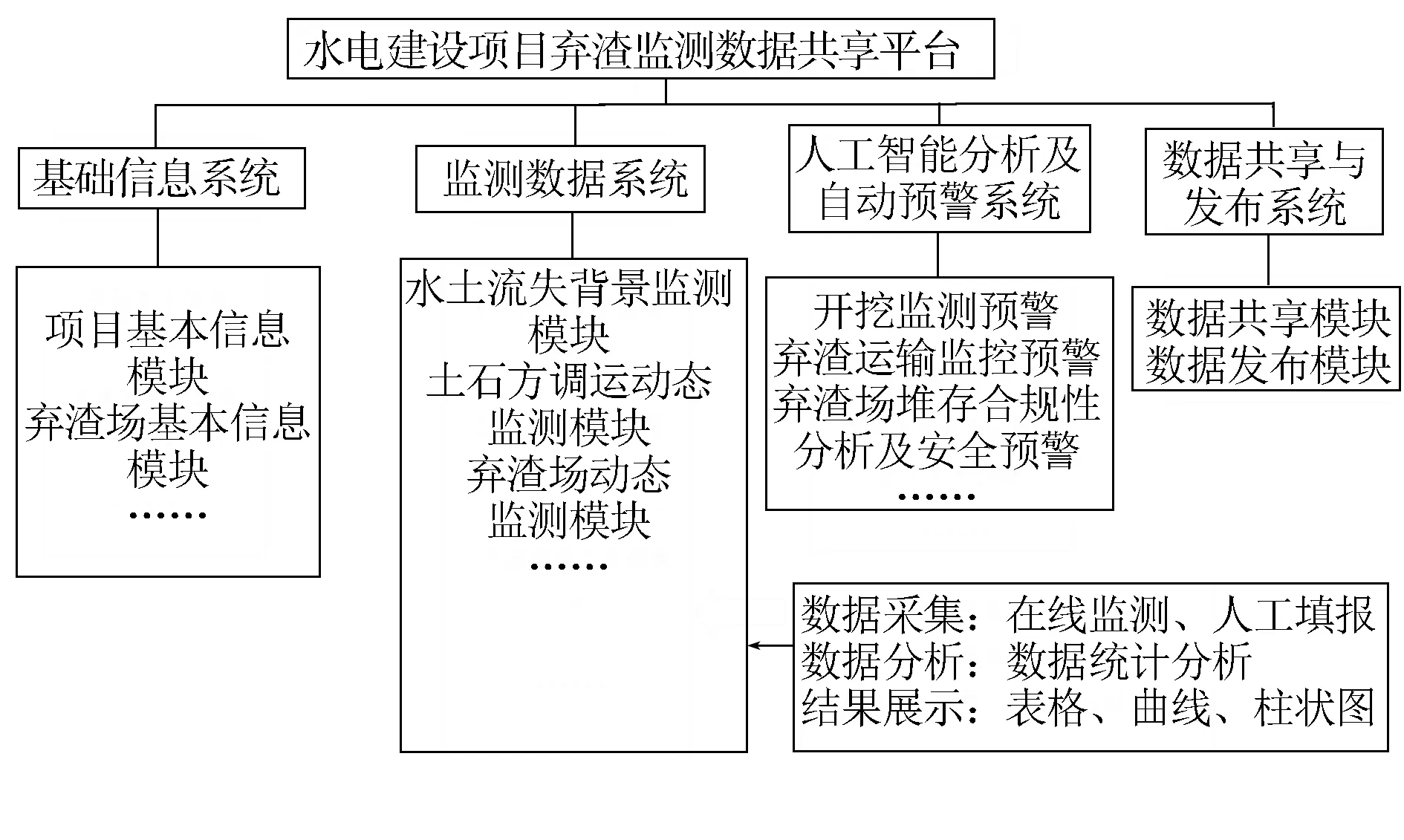

采用互聯網+、大數據、云技術,依托各水電建設項目棄渣水土保持信息化監測系統及其數據,構建具有通用性、兼容性和可擴充性的水電建設項目棄渣全過程水土保持監測管理信息平臺是水土保持信息化的重要工作。監測管理系統應包含水電建設項目基礎信息系統、監測數據系統、人工智能分析及預警系統、數據共享與發布系統等,實現對水電建設項目土石方調運、棄渣場堆渣及安全穩定性等情況的實時追蹤、分析、數據共享與管理。

水電建設項目棄渣水土保持信息化監測的項目中包含自動在線監測和人工監測兩種方式,對于自動在線監測項目,可通過接入信息管理平臺實時采集相應數據,對于人工監測的項目,可定期將數據人工報送至信息管理平臺。其中自動監測數據包括遠程實時監控、電子監測水土流失量數據、安全監測數據等;人工監測數據主要包括棄渣場基本情況(位置、面積、高度、堆渣量)、水土流失情況、水土保持措施及其防治效果等。

基于信息管理平臺的大數據及分析、預警功能,信息管理平臺定期向水行政主管部門及行業主管部門發送水電建設項目棄渣場建設及運行水土保持合規性和安全穩定性報告,實時發布水土流失危害預警,為行政主管部門和行業主管部門監管提供更為實時、科學、合理的依據。同時,經授權和批準,可向社會發布所需要的相關信息(圖3)。

圖3 水電建設項目棄渣監測數據共享平臺架構

6 結 語

棄渣監測是水電建設項目水土保持監測工作中的一項重要內容,水電建設項目棄渣一直是開發建設項目水土保持監測的重點和難點,目前監測信息化水平較低。根據棄渣全過程監測需求,提出了針對棄渣的水土保持監測體系;對比現有監測方法,篩選出幾種監測信息化手段;構建信息管理平臺,可實現水電建設項目棄渣監測數據的共享、分析、預警、信息發布。