黔西南州少數民族傳統體育發展研究

岑加歡

摘要:黔西南州作為多民族地區,擁有多民族傳統體育項目,近年來更是作為代表參加全省、全國少數民族傳統體育運動會,并且取得好成績。本文運用文獻資料法、觀察法、訪談法等對黔西南州少數民族傳統體育進行研究,發現黔西南州少數民族傳統體育發展中存在的問題,并提出加大政府扶持力度;改善當地基礎條件;培育黔西南州少數民族傳統體育組織;培養專業體育人才等對策。

關鍵詞:黔西南州;少數民族傳統體育;發展現狀

黔西南州位于云南、貴州、廣西三地省會的中心部(亦稱金州),在貴州省西南方向,是以布依族和苗族為主的少數民族自治州。黔西南州下設兩個市、一個新區、六個縣,共有130個鄉鎮,2122個村。截至2018年黔西南州人口總數為365.17萬,少數民族人口占全州總人口的39.7%。

黔西南州少數民族傳統體育是由人們長期參與社會生產勞動中演變而來。少數民族以宗教祭祀、民族節日、民族風俗等形式開展具有民族特色的體育活動。它是以古老、神秘的方式表達少數民族對大自然的敬畏,對幸福美好生活的熱愛;是弘揚少數民族傳統道德、培養倫理觀念的重要途徑;是實現各族人民和諧相處的橋梁,凝聚著少數民族對家鄉濃郁的情懷。

一、黔西南州少數民族傳統體育發展現狀

在大健康、大數據的時代背景下,體育與健康是不可分割的話題。政府的決策和扶持決定著各縣市體育事業的發展方向,是促進全民健身在當地順利實施的關鍵因素。黔西南州政府全力舉辦州級運動會,鼓勵少數民族參加全省、全國少數民族運動會,從黔西南州參與歷屆少數民族體育賽事統計來看,參賽人數、參賽項目、獲得獎牌數量逐年增加。在黔西南州人民政府的扶持下,體育設施建設得以改善,民族體育文化進校園活動得以開展,體育專業人才培養計劃得以順利實施。政府完善和改革相關制度,促進當地少數民族傳統體育文化建設,提高全民參與體育活動力度。

當今,黔西南州少數民族體育事業發展取得顯著性成就,同時也面臨嚴峻的挑戰。當地經濟發展速度和政府前瞻性的決策滯后于少數民族傳統體育的發展需要,加之少數民族人才少和少數民族人才流失的矛盾,青少年一代喜歡傳統體育文化和不愿意繼承的矛盾等問題,沒有得到更好的解決,部分傳統項目面臨失傳的危險,這種信號敲響了人們保護和繼承少數民族體育的警鐘。當地群眾對少數民族傳統體育的認識、熟悉程度和學習意愿比較低。許多鄉鎮、社區、學校體育設施都是以現代體育設施為主,具有少數民族傳統體育的設施并不多見,挖掘和傳承少數民族傳統體育文化成為必然的選擇。

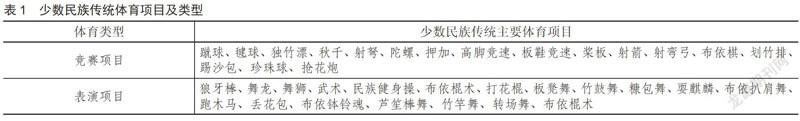

(一)黔西南州少數民族傳統體育項目及類型

由表1可知,黔西南州開展的少數民族傳統體育項目多,從運動性強度上把它分成競賽項目和表演項目兩大類。很多項目歷史悠久,例如射箭、射彎弓等是人們從自然生活中獲取食物的演變而來的,而打花棍、舞龍舞獅是人們為了祈求風調雨順,慶祝豐收等活動中創造出來的。

(二)少數民族傳統體育項目的開展方式

黔西南州響應國家《關于進一步加強少數民族傳統體育工作的指導意見》,全力制定并實施《黔西南州全民健身實施計劃》,大力開展獨竹漂、蘆笙棒舞、高腳競速布依族武術、轉場舞、押加、蹴球、龍舟、槳板等少數民族傳統體育活動。以代表省參加全國民運會為目標,以參加省民運會為契機,以舉辦黔西南州運動會為載體,[1]以望謨民族中學、興義民族師范學院培養少數民族傳統體育人才為著重點。通過少數民族傳統節日,綜合性文體活動,傳統體育項目人才培訓,校運會、體育課等開展少數民族傳統體育項目。目前為止,在興義市、興仁市、貞豐縣、安龍縣、晴隆縣、普安縣、冊亨縣、望謨縣的中小學共設立24所民族傳統體育進校園的示范學校。

黔西南州已經舉辦了四屆州運會、在每屆運動會中都設有少數民族傳統體育項目,為發展本州的少數民族體育項目注入新的動力,為培養優秀傳統體育人才指明了前進的方向。從2016年到2019年底,黔西南州舉行了序列的大型的全國性、國際性賽事,為舉辦少數民族體育運動會的積累寶貴經驗。在全國、全省都舉行民運會的情況下,很多市(州)都舉行民運會,舉辦民運會既可以提高民族認可度,又可以挖掘少數民族傳統體育人才和項目。因此,黔西南州舉辦具有少數民族特色運動會勢在必行,刻不容緩。

(三)少數民族傳統體育參與現狀

參與少數民族傳統體育是推動少數民族傳統體育發展的一種重要方式,通過積極參與相關的體育活動是來提高群眾對民族的自信心和自豪感。

1.少數民族傳統節日參與的情況

根據《黔西南布依族苗族自治條例》規定,全州各單位六月六和八月八兩個少數民族節日作為法定節日,增添少數民族節日的活動氛圍,為群眾提供傳統體育文化的交流平臺,從而提高了群眾對少數民族傳統體育在少數民族傳統節日的參與度。

由表2可知,興義市、興仁市、貞豐縣等地在少數民族節日開展綜合性文體活動,開展的項目有舞龍、舞獅、布衣武術、板凳舞等。參與表演項目居多,競賽項目較少。從參與人員結構上看,大部分都是中老年人,青少年人所占比重小。

參與活動中老年人居多的原因有:從文化水平上看他們受其他文化影響程度較小,遵循老一輩的優良傳統,塑造民族自信心和存在感,是當地少數民族傳統體育的重要繼承者和傳承人;從技藝上來看他們技藝精湛,受當地民族的推崇,是少數民族體育文化的象征和代言人;從健康生活上看他們秉承體育運動能舒筋活血、延年益壽的理念,追求健康生活,以他們為代表的民族體育活動已成為鄉村文化場所和城鎮廣場一道亮麗的風景線;從人員組織上看他們受生活習性影響,居住地相對固定,家庭較為和諧,收入趨于穩定,時間較為充裕,為組織開展民族體育活動提供了人員保障。

2.學生參與少數民族傳統體育的情況

學生是學校進行民族文化教育的對象,是少數民族傳統體育立足于校園的有生力量。少數民族學生代表黔西南州參與全省民運會,先后在第六屆、第八屆、第九屆的表演項目上綻放光彩。黔西南州少數民族學生代表貴州參加全國民運會,并在2019年競技比賽中取得突破性成績。

在冊亨民族中學、望謨民族中學、貞豐民族中學等學校把竹鼓舞、板凳舞、糠包舞、竹竿舞、高腳競速、押加等項目作為課余體育活動,學生參與率達到百分之九十以上。除此之外,大部分中小學的學生參與的體育活動,主要以現代體育為主導,休閑體育為輔助,沒有機會參與少數民族傳統體育活動,對少數民族傳統體育文化也不了解。

3.居民參與少數民族傳統體育的情況

據走訪獲知,黔西南州設有臺球、戶外運動、足球、太極拳等協會,建有戶外運動、跆拳道、健身等俱樂部,而民族傳統的體育協會并不多見。在調查人數中55%的人不清楚當地是否有少數民族傳統體育項目;33%的人不清楚有哪些項目;15%了解并懂得項目的人數當中。在社區、村活動室等休閑娛樂場,人們以慢步走、下棋、垂釣、跑步、廣場舞、打籃球、乒乓球、借助器械健身等方式強生健體,愉悅身心。

(四)對少數民族傳統體育的認可度

由表3可知,從年齡段來看喜歡少數民族傳統體育人數比重最大的是66歲以上,人數最少的是18-40歲;不喜歡少數民族傳統體育人數最多的是7-17歲,人數最少的是66歲以上;對少數民族傳統體育保持中立人數最多的是18-40歲,人數最少的是66歲以上。

從各年齡段分析:(1)6歲以下,這個時期兒童對事物的感知處于朦朧狀態,對少數民族的認知主要受民族服飾、民族活動、家庭成員潛于默化的影響。他們對民族的喜歡與否僅限于感知,并具有可逆性;(2)7-17歲,這個時期的少年已經了解并接觸少數民族體育活動,他們在家鄉和有條件的學校參與少數民族傳統體育項目,是引導和培養人才的最佳時期。但他們沒有系統的學習觀念,僅限于有限的平臺,大多數把它當作一般體育活動,從思想上看他們處于被動的學習和接受;(3)18-40歲,這個時期的青年對少數民族體育有自己的認識,他們有文化,有理想,他們是少數民族傳統體育繼承和發揚的重要力量;由于生活結構對他們生活的影響,這一代人認可少數民族體育,卻不愿深入了解和參與。(4)41-65歲,他們徘徊于堅持少數民族文化還是選擇現代生活,他們受生活習性和文化結構的影響,最終選擇成為少數民族傳統體育承載者。(5)66歲以上,這個年齡的人們深受父輩的影響,曾經過著男耕女織的生活,他們向往美好生活,尊重自然,對少數民族傳統體育的熱愛之情源遠流長、根深蒂固。

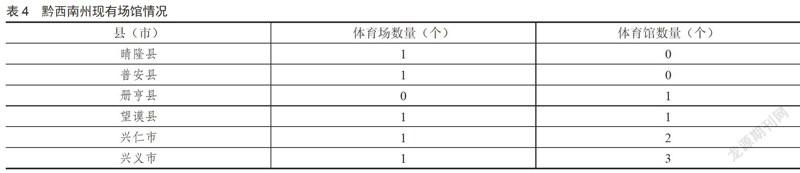

(五)當地體育場地的情況

由表4知,現有1個體育場或1個體育館的有3個縣,有1個縣擁有1個體育場和1個體育館,有1個市有1個體育場2個體育館,有1個市擁有1個體育場和3個體育館。有3個縣(新區)的綜合性場館正在建設中,有的目前工期已達將近三年,場館還未投入使用,現有的場館很多設施陳舊,也有損壞的情況。

黔西南州先后設立了十個運動基地;在興義民族師范學院、望謨民族中學、貞豐和安龍等地設立民族體育運動基地;在興義市、望謨縣、冊亨縣、貞豐縣、普安縣五個縣(市)的學校設立五個民族傳統體育訓練基地。近年來,基地數量日漸增多,實際上體育基礎設施受經濟、重視程度、思想觀念等因素的影響,體育基礎設施受損、建設不全、利用率低的現象成為常態。

二、發展黔西南州少數民族傳統體育的對策

加大政府扶持力度,充分發揮主體作用。政府在少數民族傳統體育事業發展政策和制度上給予便利和扶持。[2]針對體育建設匹配資金不及時到位、鄉鎮文化服務中心的經費不足、宣傳力度不夠,群眾知曉率低等問題,嚴重影響黔西南州少數民族體育發展進程。因此,要發展好少數民族傳統體育,首要解決體育用地、文化設施等建設問題。充分發揮政府的職能,為全州的少數民族傳統體育提供有力保障。[3]提高對少數民族傳統體育的實施力度,提供針對性高、目的強的政策和資金支持[4]。

改善當地基礎條件,有利于民族傳統體育傳播。體育基礎設施建設是少數民族傳統體育得以發展的基本保障,它直接影響少數民族傳統體育的發展進程。少數民族傳統體育在推動當地的經濟發展、促進各民族和諧共處、增強群眾身體素質等方面有著不可替代的作用。縣級場館多數是多年以前建造而成,普遍有設施老化、配套不完整、面積不足等問題。黔西南州體育局指導公共體育設施建設,對體育公園、山地戶外基地、鄉村文化服務中心進行基礎設施重點改造,大力發展鄉村少數民族體育文化,提高少數民族傳統體育文化服務質量,帶動當地經濟發展。

培育黔西南州少數民族傳統體育組織,推廣黔西南州少數民族傳統文化。民族文化想要發展都需要聚集發展的新優勢,要貼近現代人的生活,適應當代社會的發展需求。[5]在每個縣成立少數民族傳統體育組織(協會),定期組織協會成員和各學校的體育教師代表培訓,以點代面,在學校開展少數民族傳統體育。組織開展少數民族傳統體育的綜合性活動,以鄉鎮為代表參加比賽,培養人們參與少數民族傳統體育的積極性,促進每個地區少數民族文化交流。

培養專業體育人才,培養人才是少數民族傳統體育文化得以保護和傳承的關鍵。隨著人們對外界經濟生活的向往,對美好事物的追求,對個人精神世界高標準的要求,目前存在許多不利于專業體育人才培養的因素,例如精通少數民族傳統體育項目的專業人才少,人才流失嚴重,體育項目推廣存在區域性,人才培養方式單一,研究型人才和管理人才缺失等諸多因素。為了更好地發展少數民族體育專業人才,繼承和發揚少數民族體育文化,政府部門需要大力挖掘專業體育人才,保障他們的物質生活條件和建立長遠的少數民族傳統體育發展機制;有規劃、有組織、有保障地組建一支體育專業綜合技能較強人才隊伍。[6]打破區域限制,融合優勢形成統一的體育項目;除舊推新,把曾經以言傳,師徒制為主要人才培養方,改為利用科學技術手段培養體育人才新型方法,它不僅從面上增加體育人才的廣度,還能更多的培養出優秀的綜合技能人才;招聘優秀的研究型和管理人才,從深層次發展少數民族傳統體育文化,吸引更多的人民群眾參與體育運動,推廣體育旅游文化,促進地區經濟建,才有利于少數民族傳統體育在黔西南州的發展。

參考文獻:

[1]李軍,李蓉.貴州省少數民族傳統體育發展現狀及對策研究[J].體育科技文獻通報,2014,22(07):105-106.

[2]唐明歡.黔西南州布依族傳統體育傳承與發展研究[J].貴州體育科技,2018(02):15-18.

[3]姚強華.內蒙東部地區少數民族傳統體育發展現狀調查[J].體育文化導刊,2015(01):55-58.

[4]姚樂輝.“一帶一路”背景下少數民族體育發展策略研究[J].貴州民族研究,2019,40(09):81-84.

[5]謝玉萍,謝欣池.湘西南少數民族傳統體育文化傳承現狀與問題研究[J].體育世界(學術版),2017(04):63-64.

[6]屈植斌,顧曉艷.我國少數民族傳統體育傳承運行機制的系統構建[J].北京體育大學學報,2015,38(04):45-51.