博考鉤深 原委卓見

——評吳高歌《清代碑學研究》

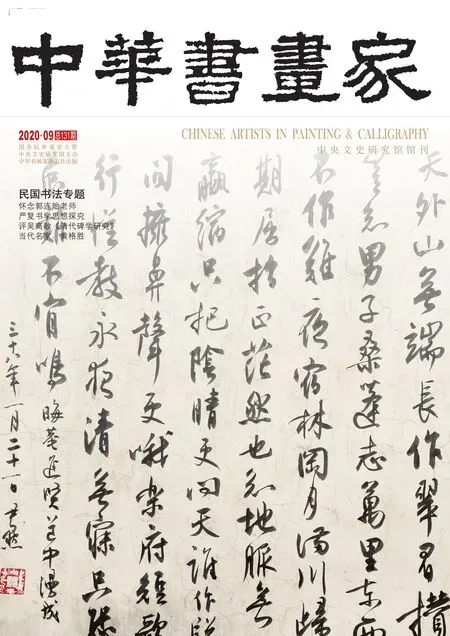

吳高歌《清代碑學研究》 書影

一

國立天地,必有與焉。中華民族屹立于世界之林,已逾五千多載,其間歷史延綿,從未中斷;往圣先哲既善繼往,又擅創(chuàng)新:無論是形下之器或形上之道,大多與時俱進,熔舊鑄新。國粹繁多,而書法為我國所獨有。書法或濫觴自殷商甲文,集轉于李斯,爾后字體繁變,名家輩出,既重技法,又闡理論,各領風騷,流風遺澤,所披者遠,及于域外。漢碑、晉帖、唐人法書,各具特點。有清一代,既前承歷代書法之豐富遺產,又激于政局學術之內外巨變,因時際會,求變求新。傅青主、鄧石如、阮伯元、包慎伯、康南海等,各據(jù)深厚學植,力倡尊碑卑帖之見,清代碑學盤然確立。陳寅恪說往昔大師巨子“尤在能開拓學術之區(qū)宇,補前修所未逮”。①清儒多博學多方,學貫古今,于書學技法、理論皆有建樹,影響及今,至深且遠。研究中國書學,當以清代為重要對象,由此切入,則能上通秦漢,下逮當代,而成書學研究之通人。

吳高歌,晉西汾陰(今萬榮)人,酷嗜書法,臨摹漢隸晉帖唐碑,數(shù)以百過。新禧以來,負笈北京師范大學,攻讀先秦史博士學位,臨摹郭沫若《商周古文字類纂》。畢業(yè)后復師從歐陽中石,潛研書法史。光陰荏苒,忽忽十余載,厚積薄發(fā),終成《清代碑學研究》一書(中國社會科學出版社,2019年。下簡稱本書),面壁功深。此篇可謂其研究清代書學之一大成果,相信有貢獻于學林。

二

居今之世,研究某一范圍之知識,必先環(huán)顧時賢往哲于此方面所做之研究,既免重復,又可知學界研究成果達致何種程度,解決何等問題,然后乘勢而出,解決懸而未決之問題,必能拔新領異。故評本書之前,先了解當前此一領域研究狀況,始能評騭得當。

查中國知網(wǎng),知學界于阮元、包世臣、何紹基、曾國藩、康有為諸賢研究較多。就研究清代個別書法家言,金丹指出阮元第一次給北碑以重要地位②,錢松專研何紹基碑學③,江虹等研究康有為尊碑卑帖說及其淵源④。就人物先后關系言,邵敏智梳理清代碑學發(fā)展脈絡,論述阮、康之碑學⑤;就研究清代帖學至碑學之轉變,戴逸指出乾嘉以后,碑派崛起,其后諸體大備,達到書法史之高峰⑥;韋淵論述唐楷在清代由帖學向碑學過渡、發(fā)展所扮演之角色,兼論阮、包、康等書學思想⑦;另田思雨⑧、邢孟志⑨、何明麗⑩、羅紅勝?研究清代金石學對書法發(fā)展之影響,方愛龍專門研究康、乾時期帖學發(fā)展?。

由上可見,方今學者研究清代書學者,既甚少從時間跨度(宏觀歷史,尤其是清代全史,簡稱“全史”)鳥瞰清代整體書學發(fā)展,又甚少從書法家或書法流派角度對清代書學個別名家、名家之間先后關系進行論析。本書能兩面顧全,可謂兩全其美,殊難可貴。

三

本書從清代全史、書法名家個別研究、名家之間關系諸角度闡論清代碑學之興起、演變及對后世影響諸問題。本書共十五章(若計導論則為十六章),約35萬字,洋洋灑灑,一代書學之演變及其與學術史之互動,盡括于此。就所論書法名家言,有翁方綱、阮元、沈曾植、康有為等,其中專論阮元書學南北論二章、論康有為古今學及其他書學理論五章,因南海為清代碑學之重鎮(zhèn),自不待言。其次則為阮元,其倡書法南北分派說,為清代書史之一轉折點。本書既論清代碑學,則必論清儒如何進碑而退帖,故論唐碑泰斗歐陽詢、顏真卿及晉帖在清儒中之地位、影響之變化更迭,最后乃論清儒“碑學”與“帖學”之背后文化意涵。如此,本書論述清代書學之演變,以人物為主線,以碑、帖地位之升降為中軸,其中夾論晉帖、唐碑之影響及其在清儒心目中地位之變化,使清代書學綱舉目張,讀者一目了然。通觀全書,本著作有這幾特點:一以人物為主線,強調人物思想及其理論;二闡論人物之種種關系,以見師友交游、理論傳播之跡象;三以清儒論碑、帖之見,以碑、帖地位之升降為主軸;四結合書學與學術史之關系,于清代學術史之大背景中闡論書學。如此書學理論演變之跡象及其內外因緣,莫不纖細無遺。讀其書,而能知人論世矣。下文舉例論之。

本書以人物為主線,可謂深得國史之精髓。國學大師錢穆屢屢申述,國史極重人物?,他強調歷史人物發(fā)揮重要、主動且積極之作用,每件史事背后必有人。此太史公創(chuàng)立紀傳體之故?。吳高歌自讀上庠以來,欽仰賓四先生,對其書無所不觀,對其所提之史識深有體悟。本書每提到書法家,則必先論其生平,尤論其與書法相關之事跡,覃論其書學理論,次論其理論淵源,最后評騭其得失。如本書論阮元提出奠定清代碑學理論之《南北書派論》《北碑南帖論》“二論”說,指出阮氏羅列大量北朝書法家名錄,證明北派書學傳授有序,且彼輩多保留“中原古法”“隸古遺意”,此為江左之東晉、南朝所棄之傳統(tǒng)。阮氏于書學南北問題上,歸歐陽詢、褚遂良、顏真卿為北派,而虞世南為南派。本書闡論阮元之書學理論,非僅闡論上述之義而已,且勾稽史乘及各種材料,窮源竟委。又論述阮元同時及其后人物,對其說法,意見評論不一,即使同中有異,如對北碑有嘉評而從未認為北碑價值勝于傳統(tǒng)書法者,如畢沅、翁方綱。為深入闡論阮元與翁方綱書學之異同,論彼此交游及相互影響,揭示思想觀念之復雜、交流之多樣,本書特設一章專論翁、阮書學觀念之異同,此既可見乾嘉時期書學大師論書之大概,又見彼輩對北朝書法之態(tài)度,碑學在書學大師心目中地位之演變遞進。本書復從阮元學術背景論述其主張之所由:謂阮氏“二論”觀念之建立,與其在經(jīng)學、史學、金石學所創(chuàng)獲有密切之關系。本書以此為個案,揭示清儒深于金石、小學研究。最后,作者評論阮說之得失:

作為一種新的書法理念……原本很少有人顧及的北朝碑版開始有人關注了,尤其是當二王一脈的書風作為書學正統(tǒng)歷經(jīng)多年之后,碑學思潮的出現(xiàn)使書學理念得到了突破與解放。(本書第17頁)

阮元極力褒揚北朝書法的一個重要的理由是其傳承了漢魏以來的“篆分遺意”。(本書第75頁)

南北劃土而治所導致的文化差異也成為阮元劃分書派的大致依據(jù)。從南北朝史學與金石學的研究出發(fā),阮元書學理論鮮明的地域色彩更易于給人留下較為深刻的印 象……他對南朝碑版的視而不見,尤其是隨著東晉、南朝碑志的出土與敦煌書札的發(fā)現(xiàn),使得他的理論屢次受到質疑。(本書第17頁)

[清]何紹基 駕言游好五言聯(lián) 紙本

寥寥數(shù)筆,勾勒出阮氏“南北二派”論的特點、書學的背景與金石學之關系,又指出其說之不足。

不僅于此,作者指出此一時代碑學演進所面對的書學本身發(fā)展、書法家審美取舍標準的問題:“作為書法的一種流派或思潮,它的形成與發(fā)展經(jīng)歷了一個曲折的過程,在固守傳統(tǒng)與嘗試新異之間總會有諸多反復、對立,甚至直面的論爭。士大夫之間的交游及學術上的相互陶染或許從一定程度上彼此影響,但最終決定自身審美取向與書法標準的仍然是對于書法本身與藝術原則的認知和理解。”(本書第33頁)“形成與發(fā)展經(jīng)歷了一個曲折的過程”、“在固守傳統(tǒng)與嘗試新異之間總會有諸多反復、對立”,不僅書學發(fā)展如此,文學、哲學、文明之發(fā)展演進也莫不如此。當新思想觀念或新事物出現(xiàn)時,守舊因循者往往不理解或未理解,或置之不理,或橫加反對;及此思想日益為士民所接受而成為一種社會思維,從之者日眾,最頑固之守舊者或已承認影響自己利益,輒以各種借口,兼以最大之力,強加反對,冀能斬草除根,不塞不流。職是之故,兩種思想、觀念、文明發(fā)生嚴重沖突,而終不可協(xié)調,卒乃甚或發(fā)生戰(zhàn)爭,誠可悲也。

四

學術研究重有通解卓識,始能不囿成說,而有獨出之新見。作者嫻熟清代書學材料,能就研究之人物與史事提出通融之卓見。

眾所周知,康有為乃清代學術之殿軍。據(jù)錢穆考論,康氏三四十歲時治學“別求辟一新徑”,力反乾、嘉以來考據(jù)之學。然觀其一生治學,其學說常變、常新,而又常常矛盾,如他一生雖尊孔子,然以《公羊》三世說論孔子,方其主“必變、速變、全變”時,則說中國已進小康,當以大同之道進之;及其力主恢復君主制,保存國粹,則曰中國今方據(jù)亂世,何能遽至大同?錢穆指出:長素所主張“必變、速變、全變”說,蓋他先認定中國二千年歷史為野蠻,而歐洲為文明先進,遂以中國二千年歷史乃孔子所謂之小康,而孔子又別有大同說,實與他所見歐西之俗相同。因此,中國須“必變、速變、全變”?。可見,康氏為學,以西學為先進文明,以中學為落后野蠻,其說罔顧國情固矣。求變、求新,此乃長素治學之一明顯特點。

以上錢穆乃就康氏之學術整體而論,作者論長素之書學,專就書學論,所提出之看法,有與錢穆相同者,又有轉進求精處,如云:“康有為在他的書論中充溢著濃烈的‘求變’情緒,求變觀念貫穿了他的整個書學理論,并在此基礎上形成了一個全新的書學體系”(第162頁),“求變內容涉及字體、書法風格及審美取向等諸多層面”(第163頁)。

康有為對書學理論之有大影響者,乃提出“今學”“古學”說:“書有古學,有今學。古學者,晉帖、唐碑也”、“今學者,北碑、漢篆也。”簡言之,古學即帖學,今學即碑學。彼以古、今區(qū)分碑學、帖學,而不以時間為序,乃以所謂古學、今學為判,此長素學術之專用詞也:他1891年出版的《新學偽經(jīng)考》已明確提出此兩重要之名詞與概念。長素學主《公羊》,重今文經(jīng)。就書學言,所謂今學范疇,即漢篆與北碑,其時代早于古學范圍之晉帖與唐碑。他指出學帖不如學碑,師法唐碑不如法南北朝之碑(第200頁)。康氏厚“今”薄“古”,無論經(jīng)學或書學,其意態(tài)完全一致:“康氏本人對于今文經(jīng)學多持肯定態(tài)度,而對古文經(jīng)學則堅決加以貶斥,力詆古文經(jīng)學之偽。康氏立場之鮮明,態(tài)度之堅決,是前無古人的。”(第193頁)

作者深入研究康有為書學,既用三章文字為之梳理闡釋,又揭其不足與矛盾。就名詞出現(xiàn)而言,康氏提出“古學”“今學”新名詞,固可謂之新,然其說實乃沿襲阮元以來之習用概念而已(第195頁)。變舊為新,因襲他人之說,此似長素之所長?。長素所謂之變,乃以清代中期以來興起之碑學取代傳統(tǒng)之帖學,即以復興漢魏以來之書學以達其求變之目的,此則康氏以“復古”而求新求變。康氏繼承阮元北碑之見,借鑒包世臣對北碑、唐碑褒貶態(tài)度,以形成一己書學之見。可見康氏所提之今學、古學,并非全新創(chuàng)見,乃不過以古代(北碑、漢篆)碑版之臨摹而獲書學之營養(yǎng),提出今古之學,頗有舊瓶新酒之意。

作者對康氏書學進行通盤論述后,提出批評,謂康氏乃一經(jīng)學家,而非史學家,“在其史學考證的形式背后卻往往有主觀臆斷,甚至斷章取義之嫌疑”,“他用經(jīng)學自身的符咒鑄成的懷疑論打破了清代漢學的迷信,但同時也放棄了實事求是的治學態(tài)度,因而無論是其政治行為還是學術研究都會有偏激,甚至自相矛盾之處,書學當然也不例外。”(第210頁)言簡意賅,畫龍點睛,數(shù)句即能點出長素治學常常出現(xiàn)矛盾之特點。

五

能在傳統(tǒng)文化某一學術領域做出貢獻,須對民族文化有濃厚之溫情與敬意,在學問上繼往開來,導后學以新路;把個人之學術小生命與傳統(tǒng)文化之大命脈緊密相連,則能做到“周雖舊邦,其命惟新”,賦傳統(tǒng)文化以新價值。筆者與作者交游近二十載,對其為人、人生向祈、學問追求、家國情操,有深入了解。本書研究清代書學,符合上述條件。本書不僅為研究清代書學之佳作,且乃一本學術研究之典范:充分利用各種資料,置于清代學術史研究之中,以人物為中心,以碑學、帖學之進退為軸,“沾潤既已渥,結根奧且堅”,“驤首天路”,“能開拓學術之區(qū)宇,補前修所未逮”。誠哉是言。因學疏識淺,未能深入闡釋書中諸多精義,愿讀者諒之。■

注釋:

①陳寅恪《〈王靜安先生遺書〉序》,載劉桂生等編《陳寅恪學術文化隨筆》,中國青年出版社,1996年,第6頁。

②金丹《阮元書學思想研究》,南京藝術學院2001年碩士學位論文。

③錢松《何紹基年譜長編及書法研究》,南京藝術學院2008年博士學位論文。

④王田葵《康氏書學的形成和內容新解》,《零陵師專學報》1995年第2-3期;江虹《康有為尊碑抑帖談》,《文史雜志》1991年第4期。

⑤邵敏智《清代書法理論之碑學審美意識研究》,中國美術學院2010年博士論文。

⑥戴逸《清代書法淺論》,《中國文化》1997年第15-16期,第159-169頁。

⑦韋淵《清代唐楷:帖學到碑學的橋梁》,浙江大學2013年博士論文。

⑧田思雨《淺析清代金石學與書法》,《藝術科技》2017年第12期。

⑨邢孟志《清代書法藝術復興的原因》,《科技信息(學術研究)》2008年第36期,第151頁。

⑩何明麗《樸學與清代書法關系研究》,山西師范大學2016年碩士學位論文。

?羅紅勝《〈說文解字〉與清代書法篆刻藝術》,首都師范大學2004年碩士學位論文。

?方愛龍《清康雍乾時期書法風尚研究》,南京藝術學院2015年博士學位論文。

?錢穆《中國學術思想史論叢(一)》,臺北東大圖書,1976年,第84頁。

?錢穆《中國學術思想史論叢(三)》,臺北東大圖書,1981年,第12-14頁。

?以上引文分見錢穆《中國近三百年學術史(二)》,載《錢賓四先生全集》第17冊,臺北聯(lián)經(jīng)出版社,1998年,第828、838、916、925頁。

?如康有為似抄襲廖季平經(jīng)學說,見錢穆《中國近三百年學術史(二)》第842-850頁考辨。