趙國柱的書與文

杜學文

根據藝術創作中使用的工具媒介可以把藝術分為兩類:一類是間接的,另一類是直接的。所謂“間接的藝術”,是說藝術家需要借助比較復雜的輔助工具與傳播媒介來完成創作。比如戲劇、電影、電視劇、攝影、建筑等。如果沒有舞臺及其相關的裝置,就難以完成整個表演。表演必須借助服裝、道具、燈光、舞美等共同進行創作。其美的表現是依托在創作者之外的工具之上實現的,僅僅依靠創作者難以完成。而“直接的藝術”正相反,它雖然也需要借助一定的工具,但這些工具往往比較簡單,創作者自己就能夠支配,并用它來直接體現創作意圖。如文學之于語言,繪畫之于畫筆,音樂之于樂器等。所以,我們也可以認為,前者正是創作者心性的間接表達,后者則是創作者心性的直接表達。而書法,正是我們所說的“直接的藝術”,是對創作者心性的直接表達。

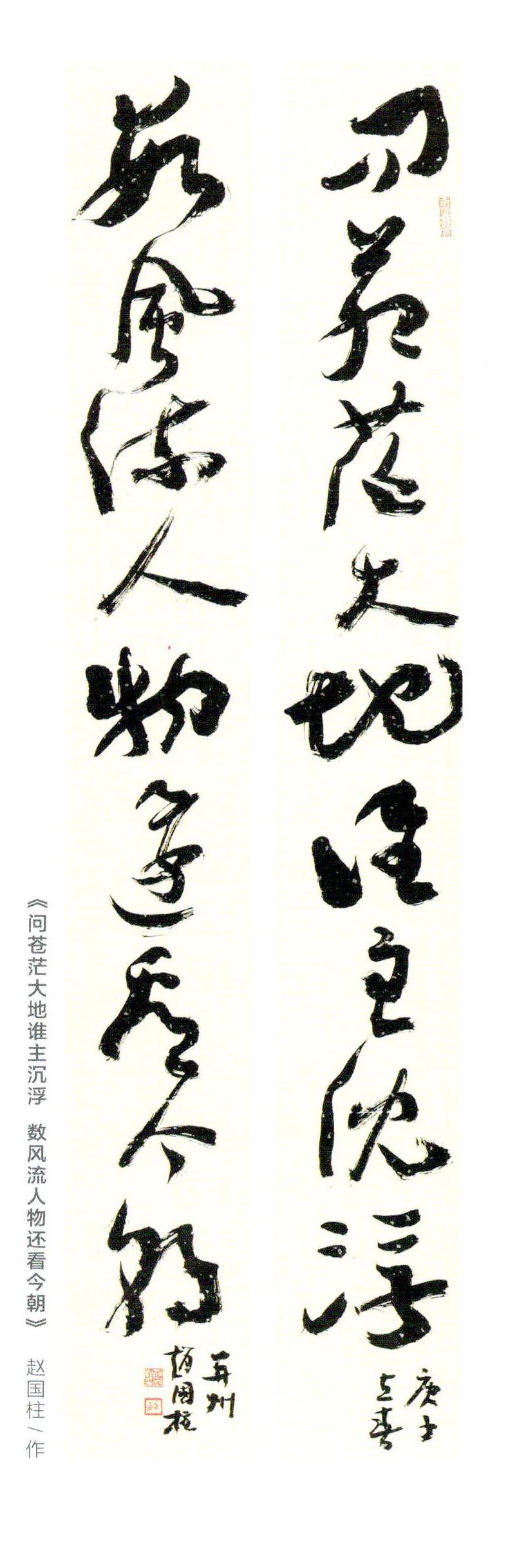

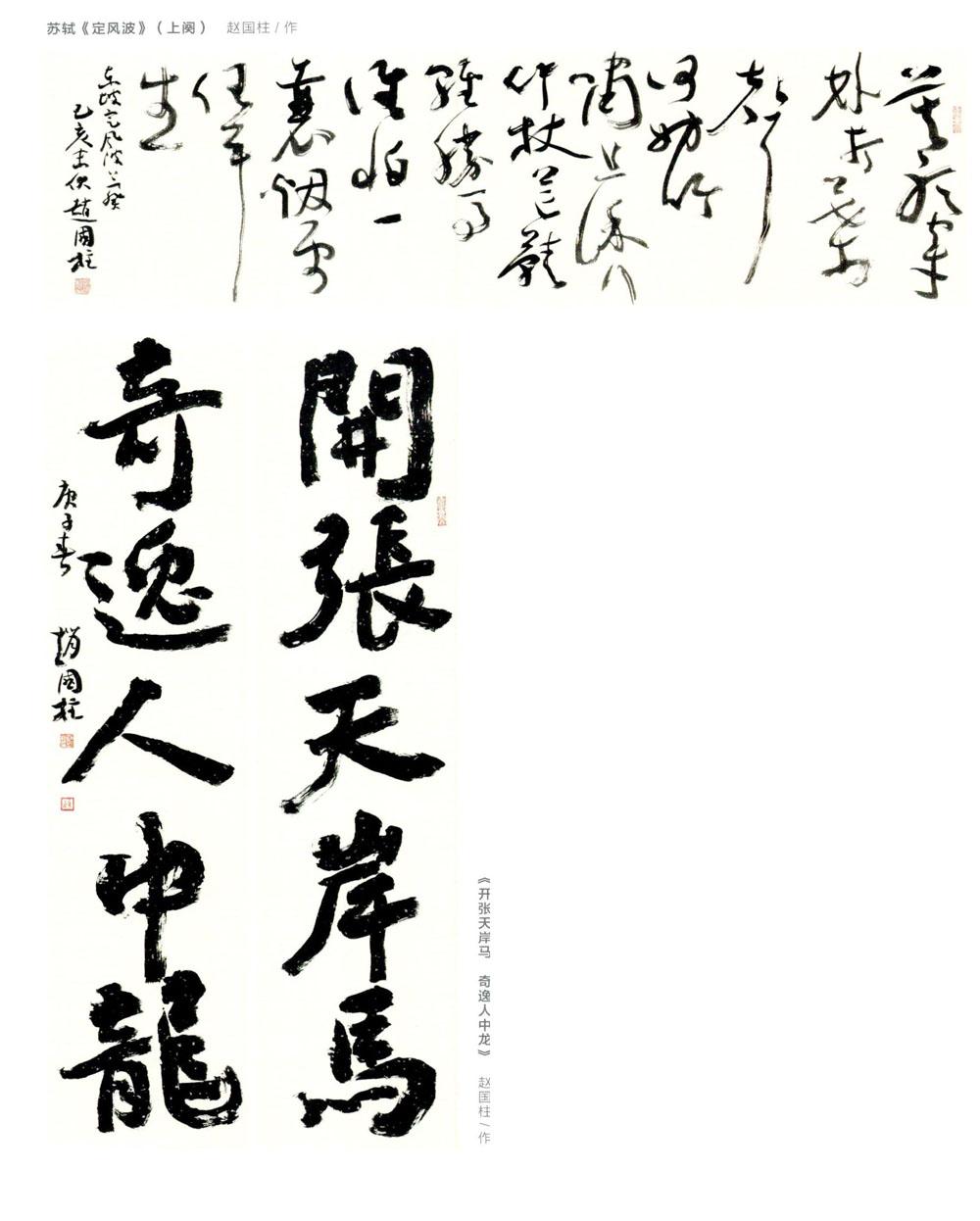

就趙國柱言,研習書藝可謂畢生之求。有論者認為,他對書藝的研習經過了幾次轉變。首先是研習唐晉法帖,尤重“二王”。得其神韻又感不足,反歸漢簡,執著于對章草的臨摹梳理。據說所下功夫頗深,對他的影響也很大。人們在討論趙國柱的書法時多會談及章草在其中的表現—不僅是技法的,也包括風格的古樸、質拙與簡約等。但就趙國柱來說,并不愿拘于一格,而是力求突破。這就形成了他書藝的再一次轉變—從章草向大草的變化。這一轉變使他的創作得到了解放,能夠表現出更大的自由度與真性情,其作多氣勢貫通,以簡代繁。既不守陳規,亦舒密有致;既講究法度,又不拘形跡。可以說比較好地體現了書法藝術對人內心心境的表達。所以,從這樣的角度來看,趙國柱的創作很好地體現了書藝直接表現人的心性的特點。

目前的藝術創作盡管有很多可圈可點之處,但也存在許多缺陷。重器輕道就是急需校正的問題。人們似乎更看重技巧性的東西,而忽略包括人的心性在內的規律性的東西。學書者亦多染此弊。似乎會玩“花活”,能出奇招甚至怪招就可以形成所謂的“風格”,可以自成一體。這種不從“道”上努力,而直撲“器”的做法,充其量也就是“玩”而已。與創作無關,與書藝無涉。真正能夠在書法藝術中有所得有所進者,不會走捷徑,而是能下苦功。趙國柱正是如此。

我對趙國柱在書藝上如何勞心骨、苦心志的細節缺乏了解,但大致知道他是一位孜孜不倦、永不滿足,執著于書藝的人。他并不需要依靠書法來維持生活、名譽、地位這些藝術之外的東西。他有自己在別人看來很好的職業,并受到了重用。他對書法的追求完全是無功利的—出于喜愛、心性。這也使他的心境得到改善,書藝更為純粹。趙國柱努力摒棄浮躁之氣、功利之求,認真臨習各種法帖,諸如“二王”、皇象、索靖、孫過庭,以及祝枝山、傅山、于右任等。在不斷的研習中,漸得精髓又不拘泥,求新求變而不狂亂,終書藝精進,自成風格。在這樣的過程中,他一直保持了對中華文字的敬意,并努力表現出這種文字的美學魅力。

盡管并不專業研究書藝,但我認為習書必須具備這樣幾個要素:一是敬意,二是心性,三是技法。三者之中,敬意為最根本的基礎。很難想象,一個對舞臺沒有敬意的演員,會走多遠?同樣,一個對中華文字沒有或者缺乏敬意的書家能夠有多大的成就?也許會獲得某種虛名實利,但終歸難以長久。古人認為倉頡作書而天雨粟、鬼夜哭,乃因為文字的出現使人類能夠把意識到的東西記錄下來,使文明的積累不再依賴口口相傳的原始方式,所以會感天動地,驚鬼泣神。文字的出現與使用是人類走出蒙昧邁向文明的關鍵節點,是開啟智慧文明的新時代。一橫一豎皆神圣,一章一句若天籟。對文字的尊重,不僅是一種創作態度,更是一種人生態度。而關于文字的藝術—書法正是人類對文字敬畏、尊愛的典型表現。甚至可以說,正因為文字對人類文明的重要性,才產生了體現這種重要性的藝術—書法。書家如果失去了對文字的敬意,也就失去了藝的根本。從這一點來看,趙國柱是值得肯定的。不僅他的求藝之路如此,他的每一幅作品亦體現出內心對中華文字的敬意。書字若敬神,這是一個書家基本的品格。

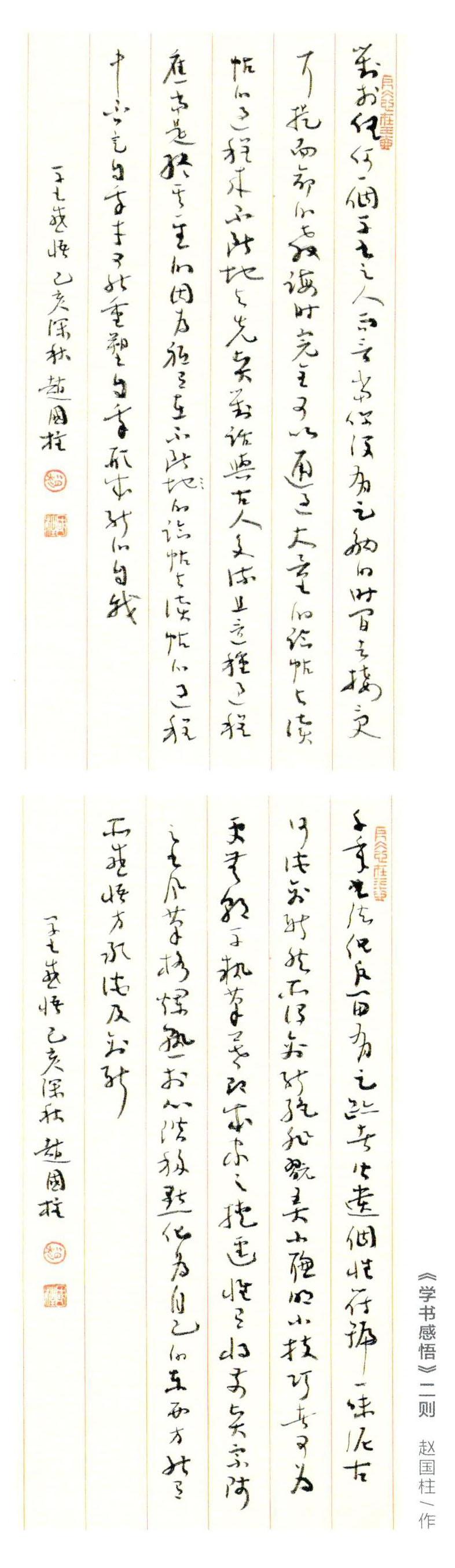

所謂心性,有兩重含義:一是指習書者的天賦,即有沒有創作書藝的品性;二是指書家的人生閱歷。如果沒有相應的天賦,也只能做一般的寫字人,難以成為有建樹的書法家。而書法家的作品又是其人生閱歷的表現,在書藝中蘊含了書家對人生、社會的認知體驗。輕狂者自然輕狂,厚重者當然厚重,種種人生經歷均會形而上地熔鑄在書作之中。所以書家的心性是其關鍵。趙國柱著有《親情與感悟》,是他對日常生活的記錄。這并不是什么鴻篇巨制,而是短篇斷章。從書法的角度言,謂之手札;從文學的角度言,乃延續了傳統文人的小品之作。中國文學之文,有蔚為大觀者。如大部分的諸子言、各類史著等等,體系宏大,論述非凡。此外還有一種文體乃所謂的小品文,篇幅精短,要言不煩,言簡意賅。如遠古神話,《論語》中的篇章,陶淵明、柳宗元等人的許多作品均是如此。這也成為中國審美的一種特色,就是簡約。往往三言五語,寫人直指要害,論事直擊要理。即使是《史記》這樣的高頭巨制,也多用此筆法。隨著白話文的普遍運用,這種小品文相對少見,但其神韻未斷。我們在當代很多作品中仍然能夠領略其風采。趙樹理、沈從文、汪曾祺等人堪為代表。趙國柱之有此作,與他研習經典手札關系密切,但也透露出傳統文化對他的浸染熏陶。這些作品往往只說一二瑣事,但因其情真意切,多有令人動容之筆。或寫小兒天真之乖憐,或寫父女夫妻之情真,或寫父母親友之惆悵,均言至簡而情至誠,行至要而意至深。無起承轉合,有大義深情。不鋪陳點染,皆直指要理。其手札之書,亦極盡心性之抒寫。性之所至,心之所意,筆之所在,章法自成。涂抹增刪,亦是自然。他的創作顯然熔鑄著由先天的天賦、后天的閱歷形成的心性。特別是在有更多的時間從事書藝之后,趙國柱也有更多的可能對自己的人生進行回顧梳理。讀其書,可見其對生活的熱愛,對挫折的堅韌,以及經歷人生百味之后的超越。

有敬意,顯心性,還需要善用書藝之法。一般的論者往往更看重此道。而實際上,技法雖然重要,卻是建立在前二者之上的藝術呈現。沒有技法,難成書藝。僅有技法,亦非書藝。只有在心懷敬意的基礎之上,把書家的心性以恰當的技法表現出來,才能成藝。藝不能沒有技,但藝并不是技。就趙國柱言,在他執著的書藝探索中,正是在心敬之中顯現心性,在繼承傳統筆法又不斷求變求進中逐漸形成了自己的特點。但要做到這一點并不容易。不習古人,難以入正道。只習古人,往往拘泥不前。如何在繼承優秀傳統的基礎上表現出中華文字在今天的美,是每一位書家的使命。

人們在討論書法時往往強調其傳統的一面。但是在現代化的大潮滾滾而進、無可阻擋的今天,書法藝術的價值在哪里?它將對當下的社會人生產生什么樣的影響?這樣的課題還需要我們認真研究。就先發展國家言,工業化實現的同時,現代藝術思潮興起。這一思潮正是對社會現實的回應。許多國內外產生重大影響的藝術家正是在中國傳統藝術中汲取營養,從“傳統”中發現了“現代”,才自成一家,形成了蔚為大觀的現代藝術—藝術哲學的、創作理念的、表現技法的。即使書法藝術,這種“純”中國傳統藝術,對西方現代藝術的影響也十分重要。如20世紀初期,美國著名畫家馬克·托比就學習了中國毛筆的使用技法,創造了被稱為“白色書寫”的繪畫,并影響了一大批藝術家。盡管他的繪畫表現的是工業化城市之狂熱與躁動,但我們不能否認的是他接受了中國傳統藝術的影響,特別是中國書畫的影響。馬克·托比曾說,“我在中國接受的書法訓練以其自身的韻律使我產生書法沖動,使我沖破形式的束縛,去傳達一種觀念,即人群、汽車,還有城市景象的全部活力的觀念。”馬克·托比表現了工業化進程中的城市風貌。當我們反觀自己的書法作品時,是不是也能夠為今天的藝術注入時代的意義?比如,我們是不是從那些對中華文字充滿敬意的作品當中看到了藝術中關于人與自然、社會的某種同一性?是不是在那些力透紙背的作品中看到了這個時代的中國人奮發努力、不懈追求的內在精神?等等。

當然,我還不能說趙國柱的書法作品表現了某種“努力、奮進”的意味。但我們仍然能夠從他的作品當中感受到人們內心一種強烈的愿望—對日益繁雜、變動不止的生活的補救—這就是在日新月異的變化之中,人們仍然需要一種從容、淡泊的精神,一種大度、簡約的美學品格,一種面對社會紛繁、急遽變革時的心智之靜。在現代化無可回避地改變著我們的生活的同時,他似乎在告訴我們:靜一靜,請欣賞生活的美。