貿易成本、技術溢出與環境污染

何雄浪 王舒然

摘 要:經濟地理穩定均衡是由區內外多種力量共同作用的結果,本文的研究不再把區域視為沒有空間維度的“點”,而是認為區內外均存在貿易成本,且技術溢出、環境污染在區內外也有差別。在考慮這些因素的基礎上,本文發展的新經濟地理學模型得出的研究結論表明:(1)本地技術溢出效應或跨界環境污染效應的增加,有利于產業的集聚;反之,本地環境污染效應或跨界技術效應的增加,有利于產業的分散布局。區內貿易度的增加,也有利于產業的分散布局。當工業品替代彈性過低或過高時,中心—外圍結構都可能是穩定的均衡結構。(2)在一定的貿易自由度范圍內,不僅可能出現內部非對稱結構為穩定均衡的情形,也可能出現內部非對稱結構與中心—外圍結構或對稱結構與中心—外圍結構穩定均衡共存的情形。(3)當貿易自由度較低或較高時,對稱結構都可能是穩定均衡結構,甚至只要滿足一定的條件,無論貿易自由度如何變動,對稱結構均為唯一的穩定均衡結構。

關鍵詞:貿易成本;技術溢出;環境污染

文章編號:2095-5960(2020)05-0010-14;中圖分類號:F061.5;文獻標識碼:A

一、引言及文獻綜述

多數學者認為經濟地理學是研究經濟活動(如生產、交換、消費等)空間方面的規律,包括經濟活動的區位和分布、空間組織和發展、經濟活動與環境等關系。通俗地講,經濟地理學是研究經濟活動中經濟要素的空間聚集與擴散。對經濟活動空間分布起作用的因素可分為兩類,一類是初始天賦(first nature),一類是后天條件(second nature)。初始天賦是指某一個地方所固有的資源,地球上不同的地區會展現出不同的氣候、對某種資源不同的可獲得程度和不同的生產資源稟賦,都可以放在初始天賦這一標簽之下。工業革命之前,在解釋經濟歷史尤其是早期階段的經濟發展方面它一直起著非常重要的作用。然而人類總是在尋找安全并廉價的方法來獲得和運送原材料,正是基于這樣的一個出發點,人類試圖軟化初始天賦的約束,產生了獨立于自然優勢的經濟活動的空間分布,這便是后天條件。顯然,后天條件是人類改善初始天賦的結果,也是經濟系統空間結構演化的結果,比如市場潛力的分布、工資的分布等。后天條件是新經濟地理學的研究焦點。新經濟地理學視初始天賦為控制變量,把后天條件分離出來成為經濟空間活動的主要變量,而這些經濟活動是初始天賦所不能解釋的。新經濟地理學通過嚴密的數學推理證明了即使兩個區域的初始稟賦完全相同,不存在外生差異,但經濟系統產生的集聚力和分散力的相互作用會導致區域發展差異的存在。

貿易成本、距離和位置在經濟生活中扮演著重要角色,是決定經濟活動集聚或分散的重要因素。Krugman[1]以不完全競爭和規模報酬遞增為前提,同時結合Dixit和Stiglitz[2]的CES模型與Samuelson[3]的“冰山”型運輸成本理論,在一般均衡分析框架下發展了新經濟地理學的原始模型。即用中心—外圍模型來解釋區域經濟發展不平衡的主要原因,認為貿易成本、工業產品支出份額與產品之間的替代彈性是引起區域發展分異的決定因素。Martin和Rogers[4]研究公共基礎設施對產業區位、貿易模式和福利的影響,并利用國內基礎設施的差異來解釋產業轉移的方向及其遷移的敏感性,認為提升基礎設施質量會降低貿易成本,進而促進貿易增長和改善社會福利水平。另外,一個國家降低國際貿易成本時可能會使外圍區的窮國越窮,并可能導致進一步的產業分化。Helpman[5]、Tabuchi[6]認為運輸成本下降首先促進集聚和專業化,當運輸成本變得足夠低時,企業會被再次分散到周邊地區,以節省在中心地區高昂的地租。因此,運輸成本與產業集聚的變化關系呈現出“啞鈴”的形狀,在集聚過程中,部分地區可能首先受益于降低運輸成本,然后再出現企業和人口流失的現象,從而形成產業均勻分布的狀態。Behrens[7]指出,新經濟地理中的冰山運輸成本本身隱含地假設了某種形式的運輸收益遞增,這往往會使企業和消費者在空間上產生集群的特征。Takahashi[8]首次嘗試在新經濟地理的兩地區分析框架中將運輸成本內生化,認為運輸成本跟經濟密度有關。Kristian和Carl[9]假設運輸成本由運營廠商利潤最大化條件所確定,研究了運輸成本、產業區位和福利之間的關系,得出在空間集聚程度較高時運營商對價格的控制力較強會導致消費者福利損失。

在大多數新經濟地理模型中,集聚力是通過消費者和產業之間的聯動效應產生的經濟外部性,忽略了所有其他可能的集聚經濟來源,如知識外部性或技術溢出效應。近年來,一些學者將知識或技術外部性引入到新經濟地理模型中。Fujita和Mori[10]將新經濟地理理論和內生增長理論結合在一起,用于解釋“亞洲奇跡”和其他外圍區的經濟發展。Bretschger[11]將內生增長理論、新經濟地理學和傳統區位理論的要素整合到一個模型中,考慮了區域內和區域間知識擴散對區域增長軌跡的長期影響。Puga[12]認為貿易成本下降會促進集聚,擴大技術溢出效應在空間范圍的邊界,進一步增加集聚的可能。技術進步往往會加劇兩個區域之間的差異,從而提高技術熟練工人向核心區域遷徙的積極性。Ottaviano et al.[13]的研究認為熟練技術工人比非熟練技術工人的流動性更高,由于個人技能和學習環境質量的相輔相成,熟練工人的集中放大了每個工人自身的生產力優勢,并構成了城市的集聚力,因此核心區域可能容納熟練技術工人。Nocco[14]通過引入地區間存在技術水平差距拓展了新經濟地理學模型,認為當初始的地區間技術水平差距不是很大并且貿易成本低時,才有可能導致地區間技術溢出效應的發生。當貿易成本很低時,現代工業部門既可能集聚,也可能分散;而當貿易成本很高時,則導致現代工業部門在發達地區的完全集聚。Tabuchi et al.[15]引進制造業的技術進步來改進Krugman的中心—外圍模型,得出了制造業的技術進步有利于產業集聚的結論。Berliant和Fujita[16][17]發展了動態的知識創新與擴散模型(two person model,TP模型),該模型描述了人與人以及區域之間的知識關聯過程,分析了合作創新行為的時間、方式和效率,從而解釋了知識創新和擴散如何進行及其產生的影響。Yeaple[18]在考慮工人的異質性后表明高技術企業具有大規模的內生性特征。Melitz和Ottaviano[19]發現規模較大、生產率較高的企業受到當地市場規模影響力更強。Ehrlich與Seidel[20]認為企業異質加強了經濟活動的地理集聚,如果企業之間的勞動生產率趨同,會降低每個企業的出口積極性,削弱產業完全集聚的動力;反之,如果企業之間的勞動生產率趨異,勞動生產率最低的企業將會被市場淘汰,而存活下來企業的出口傾向將會得到提高。隨著企業之間勞動生產率異質性的增強,集聚力和分散力都在降低,但是分散力降得更快。技術進步或者說企業間更強烈的異質性加劇了經濟活動的地理集聚。Desmet和Rossi-Hansberg[21]假設勞動力是自由流動的,企業和土地的產權是多元化的,創新沖擊跟空間有關,創新隨著時間的推移而擴散,在一個完全競爭的分析框架中發展了動態空間發展理論,以此為基礎來分析美國20世紀后半葉的經濟空間演化特征。

當我們討論導致經濟活動集聚或分散的力量時,環境污染是不可忽視的重要因素之一。van Marrewijk[22]、Lange和Quaas[23]研究了地方環境污染效應對產業集聚的影響。Arnott et al.[24]考慮了不同水平的工人的城市通勤成本與環境污染外部性的相互作用對人口與產業空間分布的影響,認為為了達到全域最優,差別化的環境政策是必須的。Zeng和Zhao[25]利用兩地區兩部門空間經濟模型研究了環境污染天堂效應,認為集聚力能夠控制環境污染效應,從而污染天堂效應在市場規模大的地區不會出現。Conrad[26]認為當地區間的要素生產率與要素價格差異較大時,嚴格的環境政策并不會導致企業區位的重新選擇。Kyriakopoulou和Xepapadeas[27]認為環境污染作為離心力與知識地方化溢出、自然資源成本優勢作為向心力的相互作用決定了產業的空間分布。

貿易成本的大小在新經濟地理研究中起著核心作用,是影響產業空間均衡的關鍵變量,是新經濟地理研究關注的焦點。然而,大多數貿易和經濟地理研究文獻假設區內貿易成本為零,從而把區域視為沒有空間維度的點。貿易成本在現實生活中呈非線性特征,往往區內和區際的貿易成本是不同的,厘清區域內和區域之間的差別對了解地區發展問題至關重要。本文認為經濟地理均衡結構是由區內外多種力量共同作用的結果,因此,本文的研究不再把區域視為沒有空間維度的“點”,認為貿易成本不管是在區域內部,還是在區域之間都存在。另外,創新的發生和新的生產性知識更容易在同一區域內的主體之間流動,它具有一定的空間屬性,由此,技術溢出在地區內部和區域之間也是有差別的。產業集聚的過程會產生負的外部性,例如環境污染問題,不考慮環境污染的產業空間均衡顯然是有缺陷的。在這些新的假設的基礎上,本文得出有特色或創新性的結論如下:第一,本地技術溢出效應或跨界環境污染效應的增加,有利于產業的集聚,反之,本地環境污染效應或跨界技術效應的增加,有利于產業的分散布局。區內貿易度的增加,也有利于產業的分散布局。另外,當工業品替代彈性過低或過高時,中心—外圍結構都可能是穩定的均衡結構。第二,在一定的貿易自由度范圍內,不僅可能出現內部非對稱結構為穩定均衡的情形,也可能出現內部非對稱結構與中心—外圍結構或對稱結構與中心—外圍結構穩定均衡共存的情形。因此,產業空間的穩態結構可以平滑地發生變化,經濟活動主體心理預期的改變,產業空間的穩態結構不僅可以在對稱結構與中心—外圍結構之間跳躍,而且也可以在內部非對稱結構與中心—外圍結構之間跳躍。第三,當貿易自由度較低或較高時,對稱結構都可能是穩定均衡結構,甚至只要滿足一定的條件,無論貿易自由度如何變動,對稱結構均為唯一的穩定均衡結構。由此,在經濟一體化的過程中,實現區域的均衡發展是有可能的,并且路徑并不狹窄。

二、模型的建立及短期均衡分析

假設經濟系統存在南北兩個地區,分別由農業部門A、工業部門M兩個部門構成,其中有兩種生產要素,人力資本或企業家H和普通工人L,南北兩個地區在偏好、技術、開放度以及初始的要素稟賦方面都是對稱的。企業家和普通工人在地區之間可以流動,普通工人在行業間也可以流動,既可以在農業部門就業,也可以在工業部門就業,不同行業的普通工人的工資沒有差別。

(一)消費均衡

代表性經濟主體的效用函數假設如下:

其中,CM表示工業品集合體的消費量,CA表示農產品的消費量,nw表示經濟系統工業產品種類數,nw=n+n*,n表示北部地區生產的工業產品的種類數,n*表示南部地區生產的工業產品的種類數①①本文中,凡是加有“*”的變量表示對應的南部的經濟變量。,μ表示總支出中支付在工業品上的份額,σ表示消費者消費不同工業品之間的替代彈性,c(i)表示消費者對第i種工業品的消費量。消費者的預算約束條件為:

(二)生產均衡

工業企業生產存在規模經濟,而不存在范圍經濟,即一個企業只生產一種工業產品,而不進行多樣化生產。每一企業只需要一單位人力資本作為固定投入,假設一個企業家擁有一單位的人力資本,可變投入是工人的勞動①①本文認為勞動與勞動力的概念是相同的,為了簡化起見,我們認為一單位的勞動力擁有一單位的勞動。。因此,北部地區代表性企業j的成本函數可以寫成:

農業部門的生產具有規模報酬不變的特征,使用勞動力作為唯一的投入要素生產同質產品,銷售的產品面臨完全競爭的市場需求結構。一單位農產品的產出需要aA單位的勞動,成本為wLaA。假設兩個地區均存在農業品的生產,且農產品交易不存在運輸成本,故農產品價格在各個地區都一樣,設aA=1,則不難得出普通工人的工資為wL=1。假設從事農業生產的勞動力在地區間對稱分布,則農業生產的非完全專業化條件為:

從上式可以看出,θ不是一個固定不變的比例關系,其取值大小跟μ和σ有關,隨著工業品支出份額的提高,或消費者消費工業品的替代彈性的提高,普通工人中從事工業生產所占的比重越大。將(6)式以及后面的(10)式代入5(式),整理后有μ<1,這個不等式恒成立。因此,工業品支出份額、替代彈性取值的大小并不構成兩個地方都存在農業品生產的限制條件。

(三)市場份額

式(12)給出的sE與sn之間的變動軌跡我們稱之為EE曲線。EE曲線反映的是企業空間分布決定市場分布的機理,它是經濟地理空間均衡必須要滿足的條件之一。

三、長期均衡分析

當人力資本不再流動時,經濟系統的空間均衡就由短期均衡變成長期均衡,據此我們就可以考察經濟系統的產業空間布局的穩定均衡等問題。

(一)長期均衡的條件

長期均衡有兩種形態,要么形成內部的長期均衡,要么企業集聚在一個區域,即形成中心—外圍結構狀態。因此,長期均衡的充分必要條件可以寫成:

將外生因素的變化對nn曲線與EE曲線變動的影響結合在一起分析,我們認為隨著工業品支出份額、區際貿易自由度、本地技術溢出效應、跨界環境污染效應的增加,將降低對稱結構的穩定性,而提高中心—外圍結構的穩定性;反之,隨著區內貿易自由度、跨界技術溢出效應、本地環境污染效應的增加,將提高對稱結構的穩定性,而降低中心—外圍結構的穩定性。替代彈性的變化對產業空間分布穩態的影響則需要我們下文做進一步研究來判斷。

(二)實際工資差異與產業空間分布的穩定性

圖1至圖6反映隨著工業品支出份額、本地技術溢出效應、跨界環境污染效應的變大,或隨著跨界技術溢出效應、本地環境污染效應、區內貿易自由度的變小,產業空間分布的穩定結構依次經歷對稱結構、對稱結構與中心—外圍結構并存、中心—外圍結構三種穩定均衡狀態。圖7和圖8顯示隨著工業品替代彈性的提高,產業空間分布的穩定結構依次經歷三種變化,即中心—外圍結構、對稱結構與中心—外圍結構并存、對稱結構三種狀態;當工業品替代彈性進一步提高時,則經歷對稱結構、對稱結構與中心—外圍結構并存、中心—外圍結構三種穩定均衡狀態。因此,雖然工業企業生產規模報酬遞增程度的增加是促進產業集聚的重要動力,但是在另一個極端,當工業企業生產的規模報酬遞增程度減弱到一定程度時,也有可能導致產業的集聚。這是因為隨著工業品替代彈性的增加超出一定上限,這時工業企業生產的規模報酬遞增程度很弱,人力資本的報酬很低,為了抵消規模報酬遞增程度減弱帶來的影響,通過企業的集聚產生的本地市場效應來彌補人力資本報酬的降低便成為一種可能的選擇。

四、貿易自由度變化:突破點、持續點與經濟地理均衡

新經濟地理學研究中,我們要確定經濟地理均衡的狀態,就要找到兩個關鍵性貿易自由度,即突破點與持續點。當貿易自由度處從一個范圍跳躍到另一個范圍,就會改變原有的經濟地理均衡狀態,即產生不同的產業空間分布。

(一)突破點、持續點及其比較

當EE曲線與nn曲線在對稱中心點具有相同的斜率時,就是對稱均衡處于被打破的臨界狀態,此時對應的貿易自由度被稱為突破點(B);當sn=1時,EE曲線與nn曲線的縱坐標相等時的貿易自由度稱之為持續點(S)。圖9至圖16所示,突破點與持續點之間大小的比較形成了復雜的關系。同時,突破點與持續點可能存在兩個值,我們稱之為低持續點(SB)與高持續點(SH)、低突破點(BB)與高突破點(BH)。另外,顯然也存在B<0的情形,從而本文模型也體現出新經濟地理學所講的“黑洞”狀態。圖9、圖10、圖12、圖15反映隨著工業品支出份額、本地技術溢出效應、跨界環境污染效應的變大,低突破點與低持續點都在下降,而高突破點與高持續點都在上升。圖11反映隨著工業品替代彈性的彈性增加,突破點與持續點先上升后下降。圖13、圖14反映隨著跨界技術溢出效應、本地環境污染效應的變大,低突破點與低持續點都在上升,而高突破點與高持續點都在下降。圖16反映隨著區內貿易自由度的增加,突破點與持續點都在上升。突破點與持續點之間多樣性的關系必然也就決定了產業空間均衡結構的復雜性。

(二)貿易自由度變化與產業空間均衡分析

當S>B,且B<0時,例如在圖9 中,當μ=0.7時,有S=0.0077,B=-0.0090,由此根據圖17可以得到:

結論(1):S>B,且B<0。當

當S>B>0時,例如在圖9 中,當μ=0.6時,有B=0.0094,S=0.0158,由此根據圖18可以得到:

結論(2):S>B>0。當

當B>S>0時,例如在圖9 中,當μ=0.2時,有B=0.1028,S=0.0762,由此根據圖19可以得到:

結論(3):B>S>0。當

當B=S時,例如在圖9中,當μ=0.5336時,有B=S=0.0229,由此根據圖20可以得到:

結論(4):B=S。當

僅存在低持續點與高持續點時,例如在圖10中,當μ=0.66時,有SB=0.2321,SH=0.3587,由此根據圖21可以得到:

結論(5):SB

如果低持續點與高持續點相互靠近,就會存在唯一的持續點,例如在圖10中,當μ=0.6474時,有SH = SB = S = 0.2769,由此根據圖22可以得到結論(5)的特殊結論:

結論(5、):SH = SB = S,無論貿易自由度如何變動,對稱結構均為唯一的穩定均衡結構。

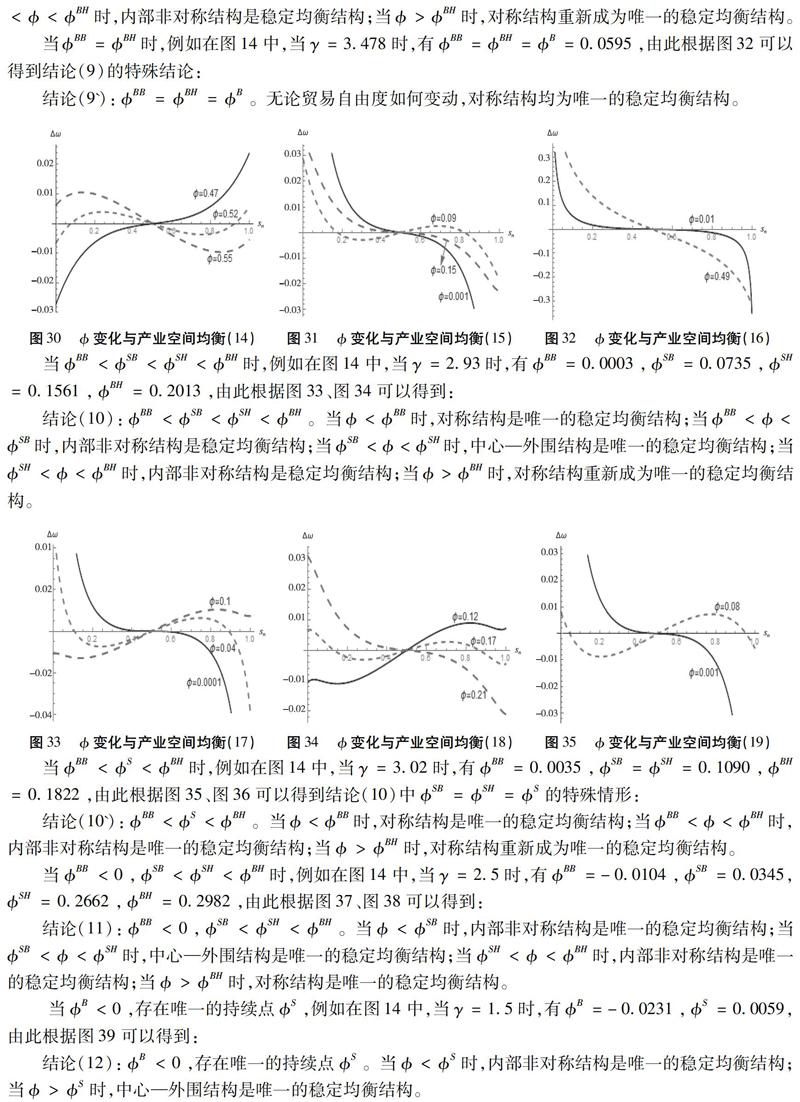

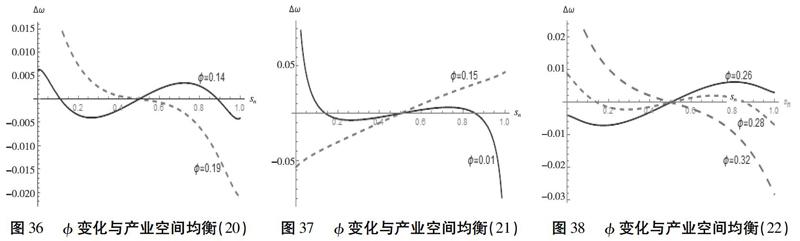

當SB 結論(6):SB 當SB 結論(6`):SB 當BB 結論(7):BB 當BB<0,SB 結論(8):BB<0,SB 僅存在高、低突破點,即BB 結論(9): 僅存在高、低突破點,BB 當BB=BH時,例如在圖14中,當γ=3.478時,有BB=BH=B=0.0595,由此根據圖32可以得到結論(9)的特殊結論: 結論(9`):BB=BH=B。無論貿易自由度如何變動,對稱結構均為唯一的穩定均衡結構。 當BB 結論(10):BB 當BB 結論(10`):BB 當BB<0,SB 結論(11):BB<0,SB 當B<0,存在唯一的持續點S,例如在圖14中,當γ=1.5時,有B=-0.0231,S=0.0059,由此根據圖39可以得到: 結論(12):B<0,存在唯一的持續點S。當 當突破點與持續點都不存在的時候,例如在圖14中,當γ=3.5時,突破點與持續點均不存在,由此根據圖40可以得到: 結論(13):突破點與持續點均不存在時,無論貿易自由度如何變動,對稱結構均為唯一的穩定均衡結構。 總結結論(1)~(13),我們認為隨著貿易自由度的變動,產業的空間均衡結構是復雜的。隨著貿易自由度的變化,不僅可能出現內部非對稱結構為穩定均衡的情形,也可能出現內部非對稱結構與中心—外圍結構或對稱結構與中心—外圍結構穩定均衡共存的情形。因此,產業空間的穩態結構可以平滑地發生變化,重疊區存在的情形不是唯一的。這意味著在一定的貿易自由度范圍內,經濟活動主體心理預期的改變,產業空間的穩態結構不僅可以在對稱結構與中心—外圍結構之間跳躍,而且也可以在內部非對稱結構與中心—外圍結構之間跳躍。另外,當貿易自由度較低或較高時,對稱結構都可能是穩定均衡結構,甚至只要滿足一定的條件,無論貿易自由度如何變動,對稱結構均為唯一的穩定均衡結構。因此,在經濟一體化的過程中,實現區域的均衡發展是有可能的,并且路徑并不狹窄。例如,作為我國國家發展戰略的重要組成部分,高速鐵路、高速公路的建設不僅提升了區內貿易,同時也加速了沿海與內地的交流,這不僅提升了我國經濟的整體發展水平,同時也縮小了區域之間的發展差距。 五、結論與研究展望 新經濟地理理論對于交通基礎設施在經濟集聚中的作用認識,是圍繞冰山交易成本假設[3]展開的,其區別于傳統經濟理論回避空間對企業生產成本的直接影響,將空間距離與企業成本建立了直接的聯系。所謂冰山交易成本,即企業產品在空間位移過程中,產品成本由于交通和交易費用導致的“融解”或“蒸發”而形成的損失,猶如運輸的產品是冰塊,其成本損失為到達目的地時冰塊所融化的部分。可以說沒有冰山交易成本假設就沒有新經濟地理理論模型的建立。本文不僅考慮到區際貿易成本,同時也考慮到區內貿易成本,另外,也引入技術溢出、環境污染外部性這些非市場力量對產業空間均衡的影響。本文得到的研究結論豐富與完善了新經濟地理學的理論觀點。 在新經濟地理研究中,對于冰山交易成本的處理和模型構建,長期以來始終將其作為一個既定假設開展后續的空間建模和研究。對于冰山交易成本的“融化或損耗”原因與微觀作用機制,特別是與“冰山融化”密切相關的交通基礎設施在理論模型中的作用,研究并不夠深入。另外,雖然本文同時考慮到了技術溢出和環境污染對產業空間分布的影響,但環境污染和技術溢出效應之間可能存在的相互作用在本文的模型中并未被考慮。新經濟地理學研究在解決未來問題時應積極推動其與各學科的融合,實現對空間經濟規律更科學的把握,并指導中國的空間經濟實踐,這是未來研究者應著眼的任務和挑戰,同時這些也構成了作者未來的研究任務與方向。 參考文獻: [1]Krugman P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99: 483~499. [2]Dixit A. K. & Stiglitz J. E. Monopolistic competition and optimum product diversity[J]. American Economic Review, 1977, 67: 297~308. [3]Samuelson P. A. The transfer problem and transport costs, ii: analysis of effects of trade impediments[J]. Economic Journal, 1954, 64: 264~289. [4]Martin P. & Rogers C. A. Industrial location and public infrastructure[J]. Journal of International Economics, 1995, 39: 335~351. [5]Helpman E. “The size of regions” In topics in public economics: Theoretical and applied analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 33~54. [6]Tabuchi T. Urban agglomeration and dispersion: A synthesis of Alonso and Krugman[J]. Journal of Urban Economics, 1998, 44 (3): 333~351. [7]Behrens K. On the location and ‘lock-in of cities: geography vs. transportation technology[C]. Mimeograph, Center for Operations Research and Econometrics, Université catholique de Louvain, 2004. [8]Takahashi T. Economic geography and endogenous determination of transport technology[C]. Mimeograph, University of Tokyo, 2005. [9]Kristian B. & Carl G. & Thisse J.-F. Industry location and welfare when transport costs are endogenous[J]. Journal of Urban Economics, 2009, 65:195~208. [10]Fujita M. & Mori T. On the dynamics of frontier economies: Endogenous growth or the self-organization of a dissipative system?[J]. Annals of Regional Science, 1998, 32(1): 39~62. [11]Bretschger L. Knowledge diffusion and the development of regions[J]. Annals of Regional Science, 1999(3): 251~68. [12]Puga D. The rise and fall of regional inequalities[J]. European Economic Review, 1999, 43 (2):303~334. [13]Ottaviano G. I. P. & Tabuchi T. & Thisse J.-F. Agglomeration and trade revisited[J]. International Economic Review, 2002, 43: 409~436. [14]Nocco A. The rise and fall of regional inequalities with technological differences and knowledge spillovers[J]. Regional Science and Urban Economics, 2005, 35: 542~569. [15]Tabuchi T. & Thisse J.-F. & Zhu X.W. Does technological progress magnify regional disparities?[J]. International Economic Review, 2018, 59 (2): 647~63. [16]Berliant M. & Fujita M. Dynamics of knowledge creation and transfer: The two person case[C]. MPRA Paper, No.4973, 2007. [17]Berliant M. & Fujita M. The dynamics of knowledge diversity and economic growth[C]. MPRA Paper, No.7088, 2008. [18]Yeaple S. A simple model of firm heterogeneity, international trade, and wages[J]. Journal of International Economics, 2005(65): 1~20. [19]Melitz M. & Ottaviano G. I. P. Market size, trade, and productivity[J]. Review of Economic Studies, 2008, 75(1): 295~316. [20]Ehrlich M. V. & Seidel T. More similar firms-More similar regions? On the role of firm heterogeneity[J]. Regional Science and Urban Economics, 2013, 43: 539~548. [21]Desmet K. & Rossi-Hansberg E. Spatial development[J]. American Economic Review, 2014, 104(4): 1211~1243. [22]van Marrewijk C. Geographical economics and the role of pollution on location[J]. ICFAI Journal of Environmental Economics, 2005, 3: 28~48. [23]Lange A. & Quaas M. F. Economic geography and the effect of environmental pollution on agglomeration[J]. Topics in Economic Analysis & Policy, 2007, 7(1):17~24. [24]Arnott R. & Hochman O. & Rausser G. C. Pollution and land use: optimum and decentralization[J]. Journal of Urban Economics, 2008, 64: 390~407. [25]Zeng D.-Z. & Zhao L.-Z. Pollution havens and industrial agglomeration[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2009, 58: 141~153. [26]Conrad K. Locational competition under environmental regulation when input prices and productivity differ[J]. The Annals of Regional Science, 2005, 39: 273~295. [27]Kyriakopoulou E. & Xepapadeas A. Environmental policy, first nature advantage and the emergence of economic clusters[J]. Regional Science and Urban Economics, 2013, 43: 101~116. [28]Liu X.-R. & Sun T. & Feng Q. Dynamic spatial spillover effect of urbanization on environmental pollution in China considering the inertia characteristics of environmental pollution[J]. Sustainable Cities and Society, 2020, 53: 1~12. [29]何雄浪. 多要素流動、內生產業空間波動與經濟地理新均衡——基于新經濟地理學自由企業家模型的比較研究[J].吉首大學學報(社會科學版), 2019(4):44~55. [30]何雄浪. 多要素流動、技術溢出與資本創造[J].西南民族大學學報(人文社會科學版), 2020(2): 130~141.