組織支持感與員工創造力

黃勇 楊潔 胡賽賽

摘 要:從自我提升視角出發,基于社會比較理論與社會交換理論,分析組織支持感影響員工創造力的過程機制,相對組織支持感的調節作用以及情感承諾與創造力之間的曲線關系。基于458份企業員工與主管的配對樣本,研究結果表明:相對組織支持感顯著正向調節了組織支持感與情感承諾之間的關系,情感承諾與員工創造力呈顯著的倒U型關系,情感承諾在組織支持感與創造力關系之間起到了瞬時中介作用。研究結果拓展了對組織支持感的影響機制及其邊界條件的分析,深化了情感承諾與員工創造力關系的檢驗。

關鍵詞:組織支持感;相對組織支持感;情感承諾;創造力

文章編號:2095-5960(2020)05-0080-08;中圖分類號:F272.2;文獻標識碼:A

一、引言

隨著市場競爭的日益激烈,組織愈發依賴員工的創造力來推動組織創新和變革,以應對復雜多變的外部環境。員工創造力作為組織創新的微觀基礎,是指員工在工作中提出與產品、服務、工作流程等相關的新穎且有用的想法。[1]作為一項充滿風險和不確定性的創新性活動,員工創造力的激發需要組織提供不同形式的鼓勵、支持和獎勵。[2]組織支持感反映了組織對員工貢獻的認可及對員工福祉的關心[3],表征了員工對組織支持的信念。部分實證研究表明,組織支持感在激發員工創造力的過程中發揮著積極的作用。[4,5]然而,組織支持感與員工創造力的關系仍存在爭議。Zhang等的研究指出,組織支持感正向影響員工的創造力。[2]而Khazanchi & Masterson的實證研究發現,組織支持感與員工創造力的關系不顯著。[6]同時,以往研究大都基于社會交換理論,認為組織支持感增強了員工對組織的義務感,為了回報組織的恩惠員工會形成積極的態度例如情感承諾[7,8],進而表現出高的創造力或創新行為[4]。

雖然社會交換機制目前已得到大量研究的支持,但是研究者對組織支持感影響員工態度和行為的其他心理機制仍缺乏深入探析[9]。組織支持感蘊含著組織對員工的評價,會影響員工對自我價值的感知[8-10],而這與個體的自我提升動機相關[7,10]。當員工對自己在組織中的價值或地位的感知良好時,很可能產生對組織目標的認同和情感投入[10],因此自我提升過程也是組織支持感影響員工態度的重要機制[7]。另外,Rhoades & Eisenberger [8]的元分析顯示,組織支持感與情感承諾關系的強度在不同研究間存在異質性。這意味著組織情境因素可能影響了二者之間的關系。[2]已有文獻常常暗含員工是獨立地對組織的支持進行評價并做出反應,而忽視了組織支持感的形成會受到組織中其他社會信息的影響。[11]近期的研究指出,為了確認自身的價值和地位,員工經常通過社會比較來判斷,相比參照群體自己獲得的組織支持是否高于群體成員的平均水平[12],即通過相對組織支持感來實現對自我的積極認知。相對組織支持感代表了員工評價組織支持時的重要社會信息,會影響員工對其在組織中相對地位或價值的認知[13,14],能夠促進或阻礙員工的自我提升,因而調節了組織支持感與員工承諾的關系。

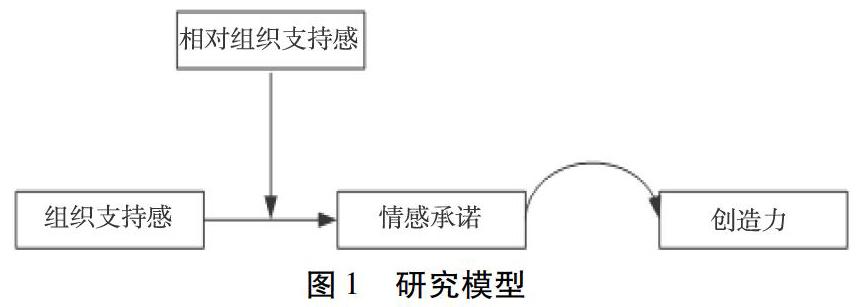

此外,研究者對情感承諾與創造力關系的探索也不夠深入。情感承諾是影響員工創造力的動力因素。[4]但Randall曾指出,過高的組織承諾會抑制個體的創造力與創新。[15]這意味著情感承諾的影響可能存在“過猶不及”效應。[16]基于此,本文將依據自我提升視角、社會比較理論和社會交換理論,實證分析相對組織支持感對組織支持感與情感承諾關系的調節作用,情感承諾與創造力關系的倒U型關系,以及情感承諾的中介作用(如圖1),以期深化對組織支持感影響員工態度與行為的心理機制的探析,豐富情感承諾與創造力關系的理論分析,進而為組織管理實踐提供啟示。

二、理論基礎和研究假設

組織支持理論認為,為了滿足社會情感需求和判斷組織是否會對自己的努力做出回報,員工會形成一種有關組織重視其貢獻并關心其福祉的信念,即組織支持感[3,9]。組織支持感建立在員工對組織的人格化基礎上,來源于個體對影響他們的組織政策、程序、規則、行動的體驗和動機歸因。[3]高的組織支持感反映了組織對員工的積極導向,員工則會表現出積極的態度與行為。大量研究表明,組織支持感正向影響員工的工作態度、任務績效和角色外行為。[7,8]然而,已有研究通常將組織支持感視為員工與組織之間的二元對偶(Dyadic)關系[14],關注員工自身獲得的組織支持的“絕對值”及其對員工的態度或行為影響。而在工作情境中,員工在判斷組織對自己的關心和支持時,社會信息或社會影響同樣起到了重要作用。

同時,由于組織支持感是員工對組織對待他們的方式和質量的一種主觀評價。這種評價因缺乏組織支持應該達到什么程度的客觀標準,使得員工更可能通過社會比較來判斷自己是否得到了組織的良好對待[13,17]。社會比較理論指出,當缺乏客觀標準時,個體會通過與相似的他人進行比較,以評價自己的能力、意見和相對地位。[17]在組織情境中,這種相關的標準通常是員工的直接參照群體,即同事。[12]員工與同事每天都面對相同的領導、事件和實踐,且同事間頻繁的互動使得容易通過正式或非正式的方式,例如觀察和交談來獲得足夠的社會信息,因而同事常常是員工進行社會比較的對象。但是與少數幾個同事進行社會比較來判斷自己的相對地位或價值難以提供有效的信息,所以人們傾向于選擇群體整體或群體平均水平作為參照點,來判斷相較于平均水平,他們自己是否變得更好或更差。[18]應用到組織支持的評價過程中,員工通過與群體成員相比較而形成的有關組織支持程度的認知就是相對組織支持感。[13]因此,相對組織支持感是指員工對關于與群體成員平均支持水平相比他們獲得的組織支持的評價。[13,14]迄今,相對組織支持感的實證研究還很少,僅有的研究檢驗了相對組織支持感對組織承諾和組織支持感的直接影響,缺乏實證分析組織支持感與相對組織支持感同時對員工情感承諾的影響。

(一)組織支持感、相對組織支持感與情感承諾

情感承諾是指個體對組織目標和價值觀的認同、情感依戀以及投入組織的程度。[19]作為一種工作態度,情感承諾的形成更多來自員工的積極工作經歷。大量研究表明,組織支持感能夠有效預測員工的情感承諾。但是以往研究大都依據社會交換理論來闡釋組織支持感對情感承諾的影響,而對自我提升的解釋機制的探究不足。近期的研究指出,組織支持感導致情感承諾的心理機制包括社會交換與自我提升過程。[7]自我提升理論是指人們具有盡可能正面或積極地看待自己的動機。[20]組織支持感傳遞出組織對員工認可和尊重的信號,確認了員工在組織中的價值和地位,有助于提高員工的自我價值、能力感知或自尊[9,10],從而促進了員工的自我提升。當工作情境維持或提高了個體對自我的積極認知時,個體更可能將自我投入這個情境中。相反,個體則傾向于從威脅到積極自我認知的情境中退出,包括心理與情感上的退出。[20]因此,組織支持感通過增強員工的自我提升,使得員工將情感投入到組織中,進而提高了對組織的情感承諾。[10]然而,為了確認自我的價值和地位,維持對自我的積極認知,員工不僅依據自己實際獲得的組織支持,而且會通過社會比較來實現。社會比較的主要功能是服務于個體對自身地位的認知以及促進自我提升。[18]在組織情境中,員工經常利用社會比較來判斷自己在組織中的“相對位置”。相對組織支持感傳遞出員工在組織中的“相對地位”。[13]當員工認識到組織為其提供的幫助和支持小于所屬群體的平均水平時,他們會認為自己在組織中并未受到充分地重視,并可能產生相對剝奪感,而個體更喜歡獲得相比他人更具有優勢的結果。[12]較低的相對組織支持感因而負向影響了員工對自我價值的認知,這不利于個體的自我提升,進而降低了組織支持感對情感承諾的正向影響。相反,當員工感知到組織提供的支持高于所屬群體的平均水平時,認為對組織而言他們是十分重要的[14],他們得到了組織特別的支持和關心,并在組織中享有較高的社會地位,這促進了員工的自我提升,從而會增強組織支持感對情感承諾的積極影響。基于上述分析,本文提出以下假設。

H1:相對組織支持感調節了組織支持感與情感承諾之間的關系,當相對組織支持感高時,組織支持感對情感承諾的正向影響較強。

(二)情感承諾與創造力的曲線關系

情感承諾是員工任務績效、組織公民行為[21]、創造力或創新行為的重要前因[4]。然而,已有大多數研究都暗含了情感承諾總是會帶來積極結果的假設。Randall較早地指出,員工過高的組織承諾可能會阻礙其創造力。[16]Meyer & Maltin在系統回顧員工承諾的研究后也指出,過高的情感承諾可能會產生負面影響,但是研究者目前還未對情感承諾的負面結果給予足夠的關注。[22]情感承諾表征了員工與組織之間的社會交換關系。較低的情感承諾意味著員工與組織之間社會交換關系的質量較低,根據社會交換理論與互惠法則,員工沒有很強的動力去表現出更多有利于組織的行為,而更可能從事滿足持續雇傭要求的活動,或者僅僅表現出角色內行為。[21]而創造力通常被視為員工的角色外行為,較低的情感承諾降低了員工對組織的奉獻與責任感,因而不利于員工創造力的發生。但是,過高的情感承諾也可能會抑制員工的創造力。一方面,過高的情感承諾反映了員工與組織之間存在高質量的社會交換關系,這引發了高的義務感,為了回報組織、平衡交換關系和提高自我形象,過高的義務感促使員工投入大量的時間和精力來提高工作績效,特別是任務績效,因為此時員工的行為更多受外部因素調節,并且任務績效構成了雇傭關系的基礎。[5]這樣將會消耗員工過多的個人資源,并可能帶來壓力或倦怠。員工提出創新性觀點常常蘊含著風險,需要投入額外的資源[1],個體資源的過度損耗從而會降低其創造力。另一方面,過高的情感承諾意味著員工對組織目標和價值觀的高度認同以及高的情感依戀。[22]過高的組織認同和情感依戀使得員工對組織中存在的問題持有高的容忍度[23],或者傾向于遵守現狀,不希望進行改變。Randall明確指出,過高的承諾使得員工容易盲目地遵守組織中的規則。[16]員工對組織中存在的問題或不滿的高接受度會阻礙其創造力,因為他們沒有很強的動機去采取行動來解決工作中出現的不滿意或問題[1,24],而創造力常常產生于個體解決工作相關問題的過程之中或由問題直接觸發[1]。因此,中等水平的情感承諾可能最有利于員工創造力的發生,此時員工借由良好的社會交換關系可以獲得組織的資源支持和幫助,為了回報組織的支持,他們會通過提出創新性的觀點來幫助組織實現目標。同時,中等水平的情感承諾帶來了積極情感[8],而積極情感能夠促進員工的創造力。基于上述分析,本文提出以下假設。

H2:情感承諾與創造力呈倒U型關系,當情感承諾處于較低與較高水平時,員工的創造力較少,中等水平的情感承諾下,員工的創造力較多。

(三)情感承諾的中介作用

如前所述,組織支持感增強了員工對自我價值的積極認知,滿足了員工的自我提升動機[9,10],使得員工更認同組織的目標并產生情感依戀,從而促進了對組織的情感承諾[7]。Meyer & Allen指出,組織中能夠使員工感到舒適并增強其能力感知的工作經歷會促進員工對組織的情感承諾。[20]Kurtessis等的元分析也指出,自我提升是解釋組織支持感影響情感承諾的重要機制。[7]而情感承諾代表了員工與組織之間的心理聯結。[16]中等水平的情感承諾能夠促進員工通過創造性地工作來回報組織的支持[4],過低的情感承諾則降低了員工開展創新活動的動力,過高的情感承諾不僅會消耗員工的心理資源,而且使員工容易忽視工作中存在的問題,盲目地信任組織,員工因創新能力與動機的不足而表現出較低的創造力。由此,本文提出以下假設。

H3:情感承諾非線性地中介了組織支持感與創造力之間的關系。

三、研究方法

(一)研究樣本和程序

研究數據來源于北京、上海、廣州、南京等城市的43家企業的員工及其直接主管,調查企業涉及金融、電子、生物科技等行業。調查企業的員工在開展工作時常常需要解決一些非結構化問題,所在組織也鼓勵和支持員工創造性地工作,并提供了一定的政策與資源支持。在調查之前,研究者首先與目標企業的管理者取得聯系,在獲取支持后,將打印整理好的問卷郵寄給企業的聯系人,并附上詳細的問卷填寫指南。為了確保配對成功,主管與下屬的問卷均有相應的編號,并要求每位主管最多可以評價7名直接下屬。同時,研究者通過電話、郵件等方式多次與企業聯系人進行溝通,最后由企業的聯系人將填寫好的問卷郵回至研究者。

通過便利抽樣,先后共回收員工問卷505份,主管問卷97份,剔除部分無效問卷后,最終獲得有效問卷458份,共96個團隊,平均每個團隊有4.72人,有效率為90.69%。在有效的員工樣本中,女性占47.81%,男性占51.18%;調查對象的年齡在21~30歲之間的占33.8%,31~40歲的占41.5%,41~50歲的占19.7%,51~60歲的占4.6%;高中及以下學歷的占6.3%,專科占13.5%,本科占63.3%,碩士占15.9%,博士占0.9%;普通員工占73.4%,基層管理者占19.0%,中層管理者占7.2%,高層管理者占0.4%;參加工作的時間1年以下的占5.2%,2~4年的占19.0%,5~7年的占18.6%,8~10年的占12.4%,11~15年的占16.8%,16年以上的占27.9%。

(二)測量工具

本研究所采用的測量工具均來自國外文獻,且在中國組織情境的實證研究中被多次使用過。按照翻譯再回譯的程序,研究者將所有問卷翻譯成中文,并對部分題項的表述進行了修改。所有量表均采用李克特6點計分。

1.?組織支持感,采用Lambert改編的量表[24],包含8個條目,由員工進行評價。示例條目如:公司會考慮我的目標和價值觀。該量表的內部一致性α系數0.924。

2.?相對組織支持感,基于Vardaman等對相對組織支持感的操作性定義[13],采用Vardaman等提出的相對組織支持感的測量方法[13]使用個體的組織支持感減去團隊成員平均的組織支持感之后得到的分數來代表相對組織支持感。

3.?情感承諾,采用Tsui等修訂后的9個條目量表[25],由員工進行評價。示例條目如:為了公司的成功,我愿意付出額外的努力。該量表的內部一致性α系數為0.926。

4.?創造力,采用Zhou & George編制的13個條目量表 [1],由主管進行評價[6]。示例條目如:下屬會提出實現目標的新辦法。該量表的內部一致性α系數為0.952。

5.?控制變量:為了排除其他的替代解釋機制,依據創造力相關研究[1],選取性別、年齡、教育程度及工作年限為控制變量。

四、數據分析與結果

(一)驗證性因子分析

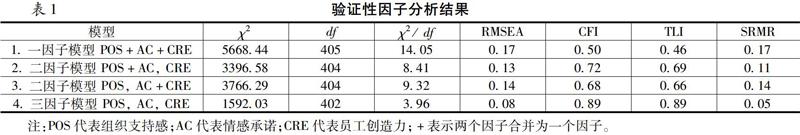

本研究所有變量均為單維度構念,為了檢驗組織支持感、情感承諾和創造力三個潛變量的區分效度,采用Mplus8.0軟件進行了一系列的驗證性因子分析。驗證性因子分析的結果如表1所示,三因子模型的擬合指標(χ2=1592.03,RMSEA=0.08,CFI= 0.89,TLI=0.89,SRMR=0.05)較好,且優于其他幾個替代模型,這表明變量測量具有良好的區分效度。

(二)描述性統計分析

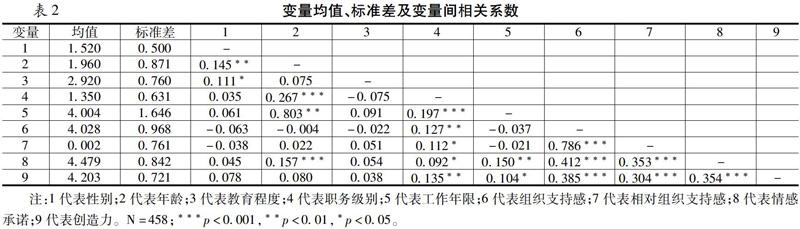

變量的均值、標準差和相關系數如表2所示,組織支持感與相對組織支持感顯著正相關(r=0.786,p<0.01),與情感承諾顯著正相關(r=0.412,p<0.01),與創造力顯著正相關(r=0.385,p<0.01)。相對組織支持感與情感承諾顯著正相關(r=0.353,p<0.01),與創造力顯著正相關(r=0.304,p<0.01)。情感承諾與創造力顯著正相關(r=0.354,p<0.01)。

(三)假設檢驗

本文采用層級回歸分析方法進行假設檢驗。在回歸分析時,為了減少多重共線性問題,將自變量和調節變量進行標準化處理再相乘得到交互項。首先,檢驗假設1,把情感承諾作為因變量,組織支持感作為自變量,依次將員工的年齡、性別、教育程度、職務級別和組織支持感分別納入回歸方程構建模型1與模型2,隨后將調節變量相對組織支持感放入方程回歸模型3,最后在模型1到模型3的基礎上,將交互項納入回歸方程構建模型4。其次,對假設2進行檢驗,把創造力作為因變量,情感承諾與標準化后的情感承諾的平方項作為自變量,采用與假設1相同的步驟依次將控制變量和自變量分別放入回歸方程構建模型5至模型8。分析結果如表3所示,控制變量對情感承諾的影響均不顯著,組織支持感對情感承諾的正向影響顯著(M2:β=0.420,p<0.001),組織支持感和相對組織支持感的交互項的回歸系數顯著(M4:β=0.241,p<0.001),因此,相對組織支持感對組織支持感與情感承諾之間關系的調節作用顯著,假設1得到支持。同時,由于自變量和調節變量的相關性較高(r=0.786,p<0.01),在回歸分析時,本文采用方差膨脹因子VIF對自變量之間的多重共線性進行檢驗。結果顯示,當組織支持感加入回歸方程M2時,VIF=1.026;當相對組織支持感加入回歸方程M3時,組織支持感對應的VIF=2.66,相對組織支持感對應的VIF=2.61;當交互項加入回歸方程M4時,組織支持感對應的VIF=2.68,相對組織支持感對應的VIF=2.69,交互項對應的VIF=1.11,總體上所有自變量的VIF值均小于5[26],這表明自變量之間的多重共線性較低。

為進一步驗證相對組織支持感的調節作用,本文采用Hayes開發的PROCESS宏程序進行了偏差矯正的非參數百分位抽樣自助法檢驗[27],執行模型1,采用重復抽樣5000次,計算95%的置信區間,并按照均值加減一個標準差,分別區分了低、中、高三種相對組織支持感水平,檢驗了相對組織支持感不同水平下的調節效應。分析結果顯示,組織支持感與相對組織支持感的交互項對情感承諾具有顯著的正向影響(β=0.202,CI為[0.132,0.272],不包含0),并且當相對組織支持感分別處于低、中、高三個水平時,相對組織支持感在組織支持感與情感承諾之間的調節效應均達到統計顯著性水平(β1=0.196,CI為[0.074,0.318];β2=0.349,CI為[0.236,0.463];β3=0.503,CI為[0.374,0.633],均不包含0),與此同時調節作用的效應值從低相對組織支持感的0.196(p<0.001)上升到高相對組織支持感的0.503(p<0.001),這表明在相對組織支持感的不同水平下,組織支持感對情感承諾的影響有顯著差異。為了更直觀地顯示相對組織支持感在組織支持感與情感承諾之間的調節效應,本研究根據羅勝強和姜嬿[26]推薦的方法,分別以高于均值的一個標準差和低于均值的一個標準差為基礎,繪制了在不同的相對組織支持感水平下,組織支持感與情感承諾的關系圖。從圖2可以看出,相對組織支持感高時比相對組織支持感低時,組織支持感對情感承諾的正向影響會比較強,即相對組織支持感的正向調節作用顯著。

此外,由表3可知,控制變量中的性別和工作年限正向影響創造力,女性和男性在工作復雜性與創新期望上的差異可能影響了其創造力,而工作年限一定程度上反映了擁有特定領域知識和工作經驗的程度,因而有利于創造力的發生。組織支持感顯著正向影響員工創造力(M8:β=0.273,p<0.001),情感承諾顯著正向影響員工創造力(M8:β=0.210,p<0.001),并且情感承諾平方項的回歸系數顯著(M8:β=-0.157,p<0.001),這意味著情感承諾與創造力之間呈現二次曲線關系。由于情感承諾二次項系數為負,表明二者的關系為倒U型曲線關系(如圖3),即當員工的情感承諾處于中等水平時,員工創造力的水平較高,而當情感承諾處于較低或較高水平時,員工創造力均有所降低,因此假設2得到支持。

最后,為了檢驗假設3,本文采用Hayes & Preacher提出的檢驗包含非線性關系的瞬時中介效應的方法[28],通過在SPSS 20.0軟件中執行MEDCURVE程序進行分析。分析結果如表4所示,在執行1000次的Bootstrap重復抽樣后,當自變量組織支持感從距離均值一個標準差到組織支持感的均值時,情感承諾的瞬時中介效應顯著降低,95%的置信區間均不包含0(CI分別為[0.056,0.163]和[0.030,0.116]),當組織支持感高于均值一個標準差時,情感承諾的瞬時中介效應也顯著,95%的置信區間不包含0(CI為[0.006,0.082]),這表明隨著組織支持感的不斷增加,情感承諾的瞬時中介效應是逐漸減弱的,過高的組織支持感通過情感承諾對員工創造力可能產生較低的間接影響。因此,假設3得到支持。

五、結論與討論

聚焦于從員工與組織關系角度分析員工創造力的產生機制,基于自我提升視角、社會交換理論與社會比較理論,本文考察了組織支持感對情感承諾的影響,員工社會比較行為對這一關系的調節作用,以及情感承諾與創造力之間的非線性關系。研究結果表明,相對組織支持感知正向調節了組織支持感與情感承諾的關系;情感承諾與創造力之間存在著倒U型關系;情感承諾在組織支持感與創造力之間起到了瞬時中介作用。總體而言,這些研究發現具有重要的理論與實踐意義。

(一)理論意義

首先,本研究深化了對組織支持感的影響機制的探析。以往研究主要依據社會交換理論檢驗了組織支持感對員工態度或行為的影響[8],而忽視了對自我提升機制的闡述與實證分析。響應領域核心學者的呼吁,本文主要從自我提升視角,檢驗了組織支持感對員工自我評價或自我價值進而對組織情感承諾的影響,闡明了自我提升動機在組織支持感與情感承諾關系之間的心理機制,并分析了情感承諾在組織支持感與創造力之間的瞬時中介作用,從而豐富了對組織支持感的影響機制的探索。

其次,本研究拓展了組織支持感與情感承諾關系的邊界條件的研究。現有文獻表明組織支持感正向影響情感承諾,但是不同研究中組織支持感與情感承諾關系的強度存在異質性。[8]本研究依據社會比較理論,基于已有研究不足,引入了“相對組織支持感”變量[13],檢驗了相對組織支持感對組織支持感與情感承諾關系的調節作用,深化了對員工組織支持感的形成過程的認知,表明員工不僅關注自身獲得的組織支持的絕對值,而且關注相較于他人自己所獲得的組織支持的質量,即組織支持的相對值,這一分析將社會情境因素納入到對組織支持感的影響的分析之中,從而更全面地闡釋了員工組織支持感影響作用的邊界條件。

此外,本研究深化了對情感承諾與創造力關系的分析。已有研究基于社會交換視角表明,情感承諾能夠促進員工創造力,但是情感承諾的現有文獻主要關注情感承諾產生的積極結果。依據“過猶不及”的觀點[17],結合研究者有關組織承諾或情感承諾的負面結果的理論分析,本文從社會交換和資源損耗的視角,深入闡述了情感承諾與員工創造力之間的倒U型關系,較低的情感承諾會降低員工從事創造性活動的動力,而過高的情感承諾不僅會消耗員工可以用于創造力的資源,而且促使員工固執地遵守現狀,降低了員工創造性解決工作相關問題的動機,進而抑制了創造力的產生。這既是對情感承諾的消極結果的積極探索,而且更深入地揭示了情感承諾與創造力的關系。

(二)實踐意義

本研究的結論對管理實踐具有重要啟示。一方面,管理者要認識到員工在評價組織支持對他們自我認知的影響時,還會通過社會比較來判斷組織支持的相對質量。這意味著管理者在分配資源、制定政策和開展實踐時,要讓員工感受到組織是真正地關心和支持他們的,他們的努力在組織中會得到回報,同時要注意針對不同的員工提供的支持要有差異,但是這些差異要被視為是公平的、合理的,不同群體或部門的組織支持的差異不能太大,太大的差異通過員工之間的橫向比較會降低組織提供給這些員工的支持的激勵作用。另一方面,對組織目標和價值觀高度認同,具有高的情感依戀的員工的創造力或創新表現可能較低,管理者盡管需要提升員工對組織的忠誠和認同,但是也要避免員工對組織形成過高的情感依戀和認同,過高的情感承諾使得員工容易固守既有的規則和工作方式,不能及時發現并解決工作中出現的問題,工作中的不滿意也可能被忽視,而不是主動地提出創新性的想法。同時,管理者可以通過一些活動或行為,例如通過公開宣傳、設置獎勵方案、樹立榜樣、提供支持和幫助等措施來提高組織的創新期望,降低創新的負面預期,使員工相信創造性地開展工作或提出創新性觀點是組織所期望的,對組織有利的行為,進而可以激發員工的創造力。

(三)研究局限與未來展望

本研究也存在一定的局限。第一,盡管采用主管-下屬配對的方式收集數據,一定程度上避免了共同方法偏差的問題,但是仍屬于橫截面的研究設計,未來研究中可以分不同時間點收集組織支持感、情感承諾和創造力數據,并在第一個時間點控制情感承諾與創造力的初始值,同時設計自變量與結果變量來自不同的數據源[27],以降低共同方法偏差并更好地檢驗變量間的關系。另外,通過實驗研究,操作被試的組織支持感和相關組織支持感,能更科學地檢驗二者與情感承諾和創造力之間的因果關系。第二,員工與組織的交換關系對其情感、態度或行為的影響,往往是在多個層面上同時發揮作用的。本研究僅從個體層面分析了相對組織支持感的影響,沒有考慮團隊層面組織支持感差異化的影響,因此,未來研究需要在組織情境中結合個體層面的相對組織支持感和團隊層面的組織支持感差異,來全面分析二者對情感承諾或創造力的影響。第三,情感承諾與創造力曲線關系可能存在重要的調節變量,通過影響員工的資源損耗或降低創新風險預期,進而影響了二者之間的關系,未來研究需要識別重要的個體或組織情境因素,以深化對情感承諾與創造力關系的理論闡釋。

參考文獻:

[1]Zhou J, George J M. When Job Dissatisfaction Leads to Creativity: Encouraging the Expression of Voice [J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(4):682~696.

[2]Zhang L, BU Q, Wee S. Effect of Perceived Organizational Support on Employee Creativity: Moderating Role of Job Stressors [J]. International Journal of Stress Management, 2016, 23(4): 400~417.

[3]Eisenberger R, Huntington R, Hutchison S, et al. Perceived Organizational Support [J]. Journal of Applied Psychology, 1986, 71(3):500~507.

[4]Eisenberger R, Fasolo P, Davis-Lamastro V. Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation[J]. Journal of Applied Psychology, 1990, 75(1): 51~59.

[5]Yu C, Frenkel S J. Explaining Task Performance and Creativity From Perceived Prganizational Support Theory: Which Mechanisms are More Important? [J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(8): 1165~1181.

[6] Khazanchi S, Masterson S S. Who and What is Fair Matters: A multi-Foci Social Exchange Model of Creativity[J]. Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(1): 86~106.

[7] Kurtessis J N, Eisenberger R, Ford M T, et al. Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support Theory [J]. Journal of Management, 2017, 43(6): 1854~1884.

[8]Rhoades L, Eisenberger R. Perceived Organizational Support: A Review of the Literature [J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(4): 698~714.

[9] Lee J, Peccei R. Perceived Organizational Support and Affective Commitment: the Mediating Role of Organization-Based Self-Esteem in the Context of Job Insecurity [J]. Journal of Organizational Behavior, 2007, 28(6): 661~685.

[10] Sluss D M, Klimchak M, Holmes J J. Perceived Organizational Support as a Mediator Between Relational Exchange and Organizational Identification[J]. Journal of Vocational Behavior, 2008, 73(3): 457~464.

[11] Zagenczyk T J, Scott K D, Gibney R, et al. Social Influence and Perceived Organizational Support: A Social Networks Analysis [J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2010, 111(2):127~138.

[12] Thau S, Troster C, Aquino K, et al. Satisfying Individual Desires or Moral Standards? Preferential Treatment and Group Members Self-Worth, Affect, and Behavior [J]. Journal of Business Ethics, 2013, 113(1): 133~145.

[13] Vardaman J M, Allen D G, Otondo R F, et al. Social Comparisons and Organizational Support: Implications for Commitment and Retention[J]. Human Relations, 2016, 69(7): 1483~1505.

[14]Tsachouridi I, Nikandrou I. Integrating Social Comparisons into Perceived Organizational Support (POS): The Construct of Relative Perceived Organizational Support (RPOS) and Its Relationship with POS, Identification and Employee Outcomes [J]. Applied Psychology, 2019, 68(2): 276~310.

[15] Randall D M. Commitment and the Organization: The Organization Man Revisited [J]. Academy of Management Review, 1987, 12(3): 460~471.

[16]Morin A J S, Vandenberghe C, Turmel M J, et al. Probing Into Commitments Nonlinear Relationships to Work Outcomes[J]. Journal of Managerial Psychology, 2013,28(2):202~223.

[17] Festinger L. A theory of Social Comparison Processes [J]. Human Relations, 1954, 7(2): 117~140.

[18] Hu Jia, Liden R C. Relative Leader-Member Exchange Within Team Contexts: How and When Social Comparison Impacts Individual Effectiveness [J]. Personnel Psychology, 2013, 66(1): 127~172.

[19] Meyer J P, Allen N J. A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment [J]. Human Resource Management Review, 1991, 1(1): 61~89.

[20] Chen Y, Ferris D L, Kwan H K, et al. Self-Love's Lost Labor: A Self-Enhancement Model of Workplace Incivility [J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(4): 1199~1219.

[21] Riketta M. Attitudinal Organizational Commitment and Job Performance: A Meta-Analysis [J]. Journal of Organizational Behavior, 2002, 23(3): 257~266.

[22] Meyer J P, Maltin E R. Employee Commitment and Well-Being: A Critical Review, Theoretical Framework and Research Agenda [J]. Journal of Vocational Behavior, 2010, 77(2): 323~337.

[23] Tangirala S, Ramanujam R. Exploring Nonlinearity in Employee Voice: The Effects of Personal Control and Organizational Identification [J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(6): 1189~1203.

[24] Lambert S J. Added Benefits: The Link Between Work-Life Benefits and Organizational Citizenship Behavior [J]. Academy of Management Journal, 2000, 43(5): 801~815.

[25] Tsui A S, Pearce J L, Porter L W, et al. Alternative Approaches to the Employee-Organization Relationship: Does Investment in Employees Pay Off?[J]. Academy of Management Journal, 1997, 40(5): 1089~1121.

[26] 羅勝強, 姜嬿. 管理學問卷調查研究方法[M]. 重慶大學出版社, 2014:223.

[27] Hayes A F. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach [M]. Guilford. New York, 2013.

[28] Hayes A F, Preacher K J. Quantifying and Testing Indirect Effects in Simple Mediation Models When the Constituent Paths are Nonlinear [J]. Multivariate Behavioral Research, 2010, 45(4):627~660.