遼陽城市地質災害問題及防治

郝森 霍潤斌 王末 關雨男 劉勇

摘 要: 遼陽地區地質災害分布較廣,對遼陽人民生產及生活構成巨大威脅。本文通過野外調查和遙感數據,研究遼陽市地質災害與人類工程活動、植被覆蓋、地質構造、降水、地形地貌、巖土體類型等孕災因素的關系。遼陽東部、南部丘陵地貌形成的地勢高差為崩塌發育提供先決條件;軟土在地下不同程度的發育為工程建設增加施工難度;遼陽東部、南部地震活動時刻對人民生產生活帶來威脅,最為關鍵的是人類不良工程活動,由其導致植被破壞、不合理灌溉等諸多孕災因素疊加后,最終形成地質災害。

關鍵詞: 遼陽;地質災害特征; 孕災因素;防治對策

Abstract: There are many geological disasters in Liaoyang area. They are great threats to the production and life in Liaoyang. Based on the field investigation and remote sensing data, this paper studies the relationship between geological disasters and influence factors. The influence factors include human activities, vegetation cover, geological structure, rainfall, landform and geomorphology, rock soil mass types and other factors in Liaoyang. The difference of terrain and elevation provides the prerequisite for collapse in the east and south of Liaoyang; the development of underground soft soil increases the difficulty of construction; seismic activity poses a threat to production and living in the east and south of Liaoyang. The important key is the bad engineering activities, which leads to vegetation destruction, unreasonable irrigation and so on, and then to form the geological disasters.

Keywords: Liaoyang; Characteristics of geological disaster; Pregnant factors of disaster; Prevention and control countermeasures

0 引言

遼陽市位于遼寧中南部,屬于遼中南城市群(圖1)。隨著遼陽市經濟建設、城市化進程逐漸加快,城市地質環境承受的壓力陡增,人類工程活動、特別是礦業活動影響增強。崩塌、地面塌(沉)陷、泥石流、地裂縫、滑坡等災害發生機率增大。開展地質災害調查,是推動經濟發展,響應“振興東北”國家戰略的需要,摸清遼陽市地質災害情況,有利于摸清城市發展的天然底蘊和潛力,為破除發展屏障、推動可持續發展提供強大支撐。本文統計遼陽市歷年地質災害,梳理遼陽市地質災害類型、規模、分布及危險狀況。筆者對遼陽市各孕災因素進行分析,為遼陽市提供地質災害防治對策。在分析本區巖土體因素時,通過收集資料及鉆探施工中發現遼陽市市區及首山地區地下存在淤泥質粉質黏土,該類型土具有高壓縮、低承載特點,與地面沉降有直接聯系,對城市規劃建設具有重要意義。研究城市孕災因素對于防治、減輕城市發展過程中可能出現的地質災害十分必要。

1 遼陽地質環境條件

1.1 地形地貌

遼陽市整體處于遼河平原和遼東低山丘陵之間過渡帶,具有較為齊全的地貌類型及較為規整地貌分區。西北部界河從(渾河)畔至東南部邊界白云山,地勢從低至高,平原、臺地、低丘陵、高丘陵、低山至中山,海拔高度逐漸增高,形成了同向傾斜緩降地勢格局,呈西北低、東南高特點。

1.2 氣象水文

遼陽夏季以西南風為主,冬季主要是西北風。遼陽年降水集中在七、八月份,降水量622~727mm,無霜期155~170天。遼陽平均氣溫8.4℃左右, 一月份平均氣溫約為-7℃,氣溫最低-33.7℃;七月平均氣溫24℃,氣溫最高達38℃。

1956—2010 年遼陽市年平均降水量為722.2mm;1956—2000年平均河川徑流量為88611.2萬m3。據太子河遼陽站水文歷史資料(1977—2003年),最高水位是1986年24.86m,最大流量是1956年3030m3/s,最大徑流量是1985年46.98億m3。

1.3 構造巖性

(1)地層巖性

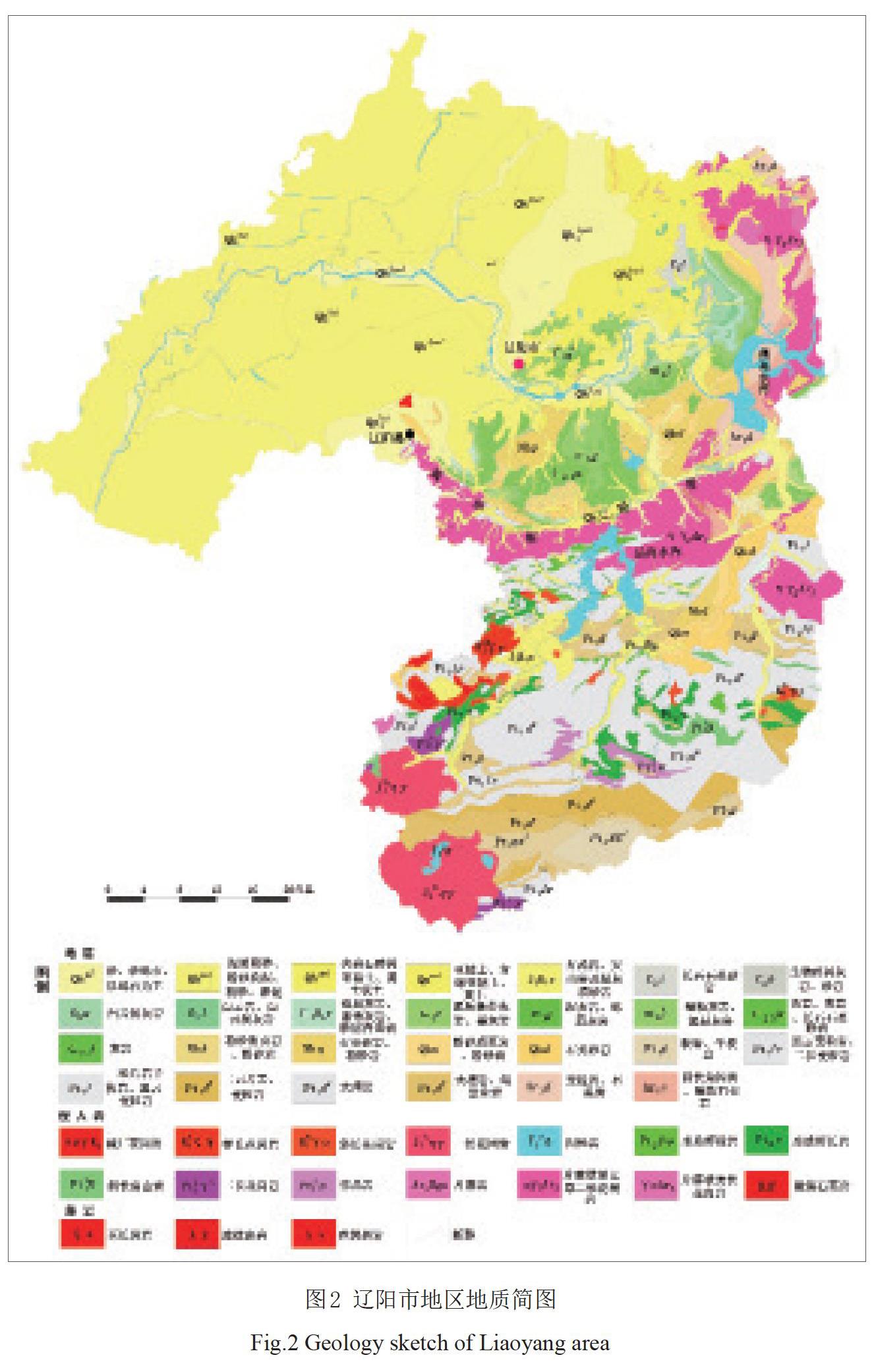

遼陽地區出露的地層從老到新為(圖2):新太古界鞍山群紅透山巖組、茨溝巖組,主要巖性為黑云變粒巖、斜長角閃巖、磁鐵石英巖等;古元古界遼河群浪子山巖組、里爾峪巖組、高家峪巖組,主要巖性為二云片巖、千枚巖、黑云變粒巖等;新元古界青白口系釣魚臺組、南芬組、南華系橋頭組、康家組,主要巖性為石英砂巖、粉砂質頁巖、粉砂巖等;古生界寒武系堿廠組、饅頭組、張夏組、崮山組、炒米店組,主要巖性為灰巖、頁巖、石英砂巖等;中生界地層不甚發育,在東南部山區有侏羅系火山巖。

第四系,在本區較為發育,構成山前洪積扇和沖積平原。地層分為上更新統和全新統。上更新統分布于山前地帶,巖性為亞黏土和亞砂土,灰白色沙和砂礫石層。全新統分布于各大河谷和西部平原區。其巖性主要為各粒級沙和亞砂土,下部夾有較多的亞黏土、黏土。

3.6 人類工程因素

遼陽市最為發育的地質災害類型為地面塌(沉)陷,原因主要為煤礦、鐵礦、地下水資源過度開采。

紅陽三礦、西馬煤礦、煙臺煤礦開采區主要為地面沉陷,沉陷特征以緩慢、累進性的整體均勻沉降為主,且規模大、范圍廣、危害大。該區地表最大下降值3.0m,導致公共建筑、民宅遭到破壞,農田水利設施難以發揮作用。

遼陽地區地面塌陷具有突發性、危害較大、規模較小的特點。典型代表為本區煙臺煤礦開采區,由于其煤層高大、埋藏淺、上覆地層軟弱,致使區內地裂縫、地面塌陷頻發。該區居民區多位于塌(沉)陷區之上,區內公共建筑、民居受破壞,地下管線等市政設施受到損毀,遭受較大經濟損失。

利用遙感影像將工作區土地利用現狀分為10類,喬木林地約占32.7%,主要集中在南部及東部山區;灌木約占8.7%,主要分布在山前—谷地;水田約占20.0%,水田及旱地共占20.9%,分別種植水稻、玉米;水域面積196.98km2,約占4.2%,太子河及兩座水庫構成本地區人民生活、生產最主要水源;城鎮及鄉村(住宅用地)面積542 km2,約占11.43%;農用地設施包括種植、養殖生產設施及附屬設施——大棚、晾曬場等,約占0.57%;采礦用地約占1.17%,提取的可識別范圍僅為遼陽地區各大工礦礦場——弓長嶺鐵礦、遼陽市煤礦、鞍鋼尾礦等;其他用地如工業用地包括工業加工、機械等附屬設施(廠房)等面積約占0.33%,如圖7。

遼陽地區地質災害高發區多分布在公路沿線及山間河谷中。本區泥石流多發生于兩岸耕地溝谷中,而地面塌陷往往與采礦相關,這說明地質災害的發生與人類工程活動聯系緊密。

4 遼陽地質災害防治對策

隨著經濟發展、社會水平不斷提高,國家治國理政方針、政策的不斷科學進步,不能以破壞生態環境來換取經濟發展,結合遼陽實際,遼陽地區地質災害多與人類不良工程活動具有緊密聯系,我們有必要通過對孕災因素分析,掌握遼陽境內地質災害分布規律,通過加強監督管理達到降低地質災害的發生機率。

4.1 加強地質災害調查

開展大比例尺地質災害調查,在1∶10萬和1∶5萬地質災害調查的基礎上,針對本地區各類孕災因素進行科學的分析。加強對遼陽市區軟土土體進行大比例尺調查,對于已建成區可通過靜力觸探進行調查,而對于首山水源地漏斗區研究用水量與地面沉降關系,為合理利用地下水資源提供依據。針對各個縣(市、區)地質災害制作具有針對性的科普宣傳,并制作防治規劃。礦山地質災害將“以人為本”為主線,加強調查力度。

4.2 建立完善地質災害監測預警體系

地質災害監測預警體系建設具有持續性、長期性、復雜性等特點。地質災害監測預警體系要與其它政府部門聯動、協調。加強與市農業農村局、市生態環境局、市林草局、市應急管理局等聯系,共同提高遼陽市地質災害防治水平。加強湯河水庫、窩水庫周邊地震監測,加強水庫蓄水與地震活動相關性研究,合理利用水庫防洪、蓄水灌溉、供水的作用。

4.3 加強地質災害工程治理力度

針對危害公共安全、財產損失較小、可能造成人員傷亡等不同情況的地質災害,有計劃、按輕重緩急、分批次治理。遼陽北部煤礦采空區造成的地面沉降,要按照“誰污染誰治理”的原則,加強監督治理。針對地面沉降高發區,尤其是對人民群眾及財產有直接威脅、穩定性差的區段,實施有計劃的地質災害治理工程。在建成多個地質災害應急中心的同時,開展調查評價、監測預警、搬遷避讓、災害治理、能力建設。

5 結論

隨著城市化進程不斷加快,社會經濟快速發展,伴隨而來不同程度的地質災害問題,只有對城市基本稟賦有較為系統的了解,才能更好的防范地質災害。遼陽主要孕災因素為地形地貌因素、巖土體類型因素、地質構造因素、降水因素、植被因素、人類工程因素。遼陽東部、南部丘陵地貌形成的地勢高差為崩塌發育提供先決條件;軟土在地下不同程度的發育為工程建設增加了施工難度;遼陽東部、南部地震活動時刻對人民生產生活帶來威脅,最為關鍵的是人類不良工程活動,由其導致植被破壞、不合理灌溉等諸多孕災因素疊加后,最終形成地質災害。在“科學發展觀”“以人為本”以及新時代主席思想理念指導下,摸清遼陽孕災因素,總結地質災害分布規律,科學指導防災、減災工作,加強地質災害監督管理,合理制定地質災害防治對策,使遼陽人民安居樂業。

參考文獻:

方瓊,段中滿,2012. 湖南省地形地貌與地質災害分布關系分析[J]. 中國地質災害與防治學報,23(2):83-88.

韓永昌,馬川,2011. 遼陽市弓長嶺區茨溝西口泥石流災害特征及其成因分析[J]. 科技創新論壇,11(4):196-197.

遼陽市國土資源局,2012. 遼陽市地質災害防治規劃(2012—2020)[R].

李志剛,2017. 堵河流域變質巖工程特性與地質災害成生關系研究[D]. 中國地質大學.

曾令科,許模,方瓊,等,2010.植被與地質災害發育分布關系初探[J].地質災害與環境保護,21(3):97-100.

遼寧省地震研究所,2007. 遼陽市活斷裂探測及地震危險性評價[R].

楊文才,1986. 太子河沖積扇沉積特征及環境變遷[J]. 遼寧地質(2):117-128.