讓思維在兒童的指尖跳躍

馮衛星

【摘要】著名數學家陳省身說“數學好玩”,他終生癡迷數學。然而現實的課堂說教、應試大行其道,“好玩的”數學芳蹤難覓,“好玩”與“數學”之間似乎總是貌合神離,難以并軌。本文就是筆者在長期堅持“好玩數學”教學實踐中一個小片段后的思考。

【關鍵詞】思維 活動 操作 好玩

《義務教育數學課程標準(2011年版)》將“數學基本活動經驗”列入課程總體目標中,指出:“獲得適應社會生活和進一步發展所必需的數學基礎知識、基本技能、基本思想、基本活動經驗。”這一數學教育價值目標的調整表明,人們對數學知識的本質認識產生了一些根本變化:數學知識不僅包括被廣泛認同的“客觀性知識”(科學形態的表征),而且包括從屬于兒童自己的“主觀性知識”(個體認知的表征),即帶有鮮明個體認知特征的數學基本活動經驗。

而數學活動的有效與否往往決定了數學課堂上學生的思維狀態。從這一意義上看,欲“激活”數學課堂,設計有效的“數學活動”,合理組織、有效引領是思維走向深入的基礎。

筆者堅持“好玩數學”理念,努力以好玩的數學對話、好玩的數學活動、好玩的數學辯論、好玩的數學練習、好玩的數學拓展等踐行著自己的想法。

以筆者執教的一節市級公開課蘇教版數學五年級上冊“解決問題的策略(一一列舉)”為例,在好玩的活動、辯論之后筆者又改編設計了一個好玩的數學練習,學生投入其中,流連忘返。

片段再現:

素材選取:蘇教版數學五年級上冊“解決問題的策略(一一列舉)”課后練習(如圖1)。

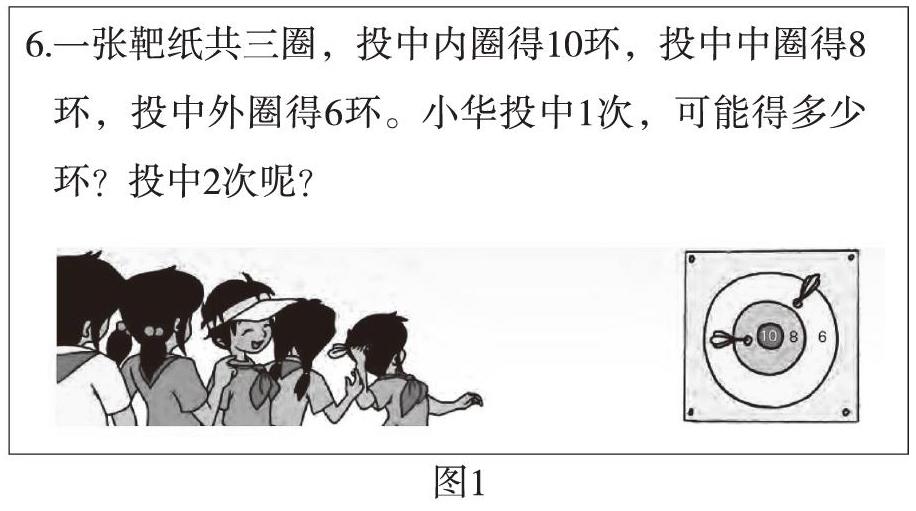

因地制宜,利用課前現場在黑板做好的“靶子”,粉筆作“鏢”。(如圖2)

一、調動興趣,明確“玩”的規則

師:剛才我們幫阿凡提打了兩份短工,讓我們來輕松一下吧。飛鏢,玩過嗎?請看規則:靶紙共三圈,投中內圈得10環,中圈得8環,外圈得6環。

師:答對了下面這個問題,給你玩一次!想玩嗎?

生:想!!

二、一問一投,熟悉“玩”的規則

師:準備,寫下,看誰快。

(PPT呈現:(1)投中一次,可能會得多少環?)

生(齊):是10、8、6。

師:怎么沒有0環?

生:因為是投中的情況,0環是沒有投中。

師:真棒,反應最快的來真玩一次!

(生1投一次,得了0環,眾生大笑)

三、再問再投,辨析“玩”的道理

師:還想玩嗎?

生:想!!

師:準備,列舉所有可能的答案,看誰又對又快!

(PPT呈現:(2)投中兩次,可能共得多少環?)

生1:老師,我認為有三種情況,10+8,10+6,8+6。

生2:應該共有9種情況!

生3:我不同意,應該是可能共得20、18、16、14、12環。

(學生依次板書自己的想法)

師:哇!各持己見啊,仔細看看,你對這些想法有什么意見?

生4:我認為應該是可能共得20、18、16、14、12環。因為題目說是“投中兩次,可能共得多少環?”要知道的是兩次共得的環數,這樣兩次投中,最少的是6+6=12,然后還有6+8=14,8+8=16,8+10=18,10+10=20,一共有五種環數。

師:那1號、2號是怎么回事呢?

生5:同學們,其實1號是遺漏了,他沒有考慮到兩次投中的環數有可能相同的情況。

生6:我明白2號的意思,他是把兩次投中的情況列舉出來了,依次是:

6+6=12,6+8=14,6+10=16;8+6=14,8+8=16,8+10=18;10+6=16,10+8=18,? ?10+10=20。

但是,這些情況里面,有些總環數是相同的,所以只能算一種環數。

師:同學們,他說得對嗎? 2號,你說呢?

生2:他說得對!我寫的是可能會有哪些情況了,而問題是共得多少環。

師:想一想,題目怎樣問,2號就是對的了?

生2:投中兩次,可能會有哪些情況?

師:同意嗎?真棒!知錯能改,看來,在研究前,我們理解題目的要求也非常重要!謝謝二位辯手。(熱烈的掌聲響起)

(請生3玩飛鏢:3號投兩次。依次是0環、8環,共8環)

師:唉,怎么他的情況不在列舉的答案中呢?

生6:答案列舉的是投中兩次的情況,3號是投了兩次的情況之一!

師:“投了”兩次?投了兩次與投中兩次有什么區別?

生7:投了兩次包括投中和沒投中兩類,而投中兩次,是兩次都中的情況。

師:那么投了兩次,可能共得多少環?

生:投了兩次,可以分成三類列舉:分別是兩次都中、只中一次、兩次不中。

師:同學們,你們的研究非常深刻,真棒!現在你心中,對一一列舉有什么感覺?

生:我知道了,列舉之前要弄明白所問的問題到底是什么?

生:我知道了,列舉的情況有時還要提前進行分類,這樣才會不重復、不遺漏!

多么精彩的思辨,數學好玩,需要教師有效地設計,合理地組織,課堂才能煥發活力。筆者牢牢把握數學問題的本質,組織起幾個不同層次的數學活動,讓學生在玩中思,思中辨,其樂也融融,思也融融。一個小片段的研究讓筆者在數學活動的探索上又有了這樣一些感受:

一、在“好玩”上下功夫,讓數學活動真的有趣起來

“兒童的智慧在他們的指尖跳躍。”課程標準也指出:數學教學應該是從學生的生活經驗出發,向他們提供充分從事數學活動與交流的機會。數學知識探索的歷程充滿未知和懸念,才能富有趣味,教學設計時教師就需要在“好玩”上下足功夫,充分發掘數學知識的趣味因子,組織好玩的數學活動,學生才會樂意參與,才能對數學充滿感情。教學本課時,筆者就在課堂的各個環節設計“好玩”的、充滿懸念的數學活動,學生在課堂上真的能“玩”起來,學習自然也煥發出勃勃生機。當然,這樣“好玩”的數學活動也與教師有效的活動組織、正確的目標設定關系密切。只有明確了活動的目標和有效的組織形式,學生思維才能從指尖迸射而出。

二、在“材料”上多創造,讓動手和動腦相得益彰

瑞士心理學家皮亞杰曾說:“兒童的思維是從動作開始的,切斷動作與思維的聯系,思維就不能得到發展。”數學探究是圍繞已有問題的解決而展開的數學活動,缺乏數學思維介入的行為操作活動是不會讓學生獲得豐富、生動的數學體驗的。那么同樣的,缺乏吸引力、創造力的活動材料也一樣不能實現思維的突破和創新。

要讓數學活動、數學探究真正落實在課堂中,合理的材料設計顯得尤為重要,教學中筆者就地取材,用黑板作標靶,用小粉筆頭作飛鏢,既方便取材,也簡單易于操作,便于觀察。學生在動手的同時,更有了動腦的機會和興趣。兩者結合,相得益彰。這樣的材料設計就是有吸引力的,學生自然樂于參與,在其中發現問題、辨析思考。

三、在“焦點”處多駐足,讓課堂迸發生命的活力

海德格爾說:“教所要做的是讓學。”數學活動的落腳點最終還得回到數學學習,這就需要教師在活動中把握好活動的焦點、難點、重點,讓位于生,讓教于學,讓學生在這些活動中重要的地方停留駐足、反復探討、融會貫通、達成共識。活動過程中思維的“聚焦”是數學操作活動走向思維創造活動成功的關鍵。上例中,筆者在投中兩次的地方組織學生重點討論,發現問題,并引導學生對各種不同的方法仔細分辨,弄明白每種答案對應的問題實質是什么,就實現了全體學生思想上的高度認同和思維的提升,課堂也煥發出勃勃的生機。

四、在“思維”上動點子,讓操作活動充滿數學趣味

缺乏數學思維介入的行為操作活動不會讓學生獲得豐富、生動的數學體驗。只有內蘊思維、突顯于操作的活動才具有數學意義。數學活動的有效、有趣、有理,需要數學思維的支撐,教師在設計數學活動時必須提前對活動的各個環節可能發生的情況了然于胸,對思維迸發、互動碰撞的可能情況做出預判,將核心的數學問題在恰當的時機拋出進行討論,數學活動才能充滿趣味。課堂教學中,筆者在活動的各個環節,充分把握“數學思維”的落腳點,充分預設學生投飛鏢可能出現的情況,合理地將問題拋給學生,讓他們在辨析討論中理解了問題,明確了方法,自然也提升了認識,這樣的數學活動才有數學趣味。

一場饒有趣味的“飛鏢大賽”,不僅讓學生切實體悟了分類列舉的核心要義,也讓學生感受到了思維與活動唇齒相依、互為啟發的關系,體驗到了數學探究的快樂。

[參考文獻]

[1]尤將軍.趣味教學法在小學數學課堂中的應用[J].讀與寫(教育教學刊),2019(11).

[2]康敬良.論趣味教學法在小學數學教學中的應用[J].課程教育研究,2019(45).