黃橋戰役中的蘇北鄉賢朱履先

王菁 周云峰

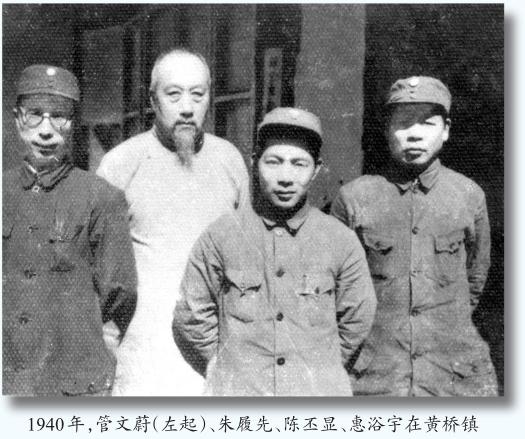

1940年7月下旬,新四軍蘇北指揮部正副指揮陳毅、粟裕率部東進,29日凌晨進駐泰興縣黃橋鎮。進駐黃橋后,陳毅繼續執行黨的抗日民族統一戰線政策,注重與地方中上層進步人士廣泛接觸,尋求在政治上贏得社會支持,徹底孤立國民黨頑固派、魯蘇戰區副總司令韓德勤,取得蘇北抗戰的領導地位。當了解到老同盟會員朱履先在蘇北中上層人士中威望很高、有很強的愛國心和正義感,眼下就住在黃橋家中時,陳毅便在進駐黃橋第二天,派新四軍挺進縱隊司令員管文蔚以拜見前輩的禮節赴朱府拜訪;翌日,又在管文蔚、陳丕顯的陪同下親自登門……

清軍管帶民國中將

朱履先原名先志,清光緒十年(1884年)出生于泰興黃橋,光緒二十七年(1901年)考取官費留學,入日本陸軍士官學校(第五期),在炮兵科學習軍事理論和技術。在日本期間,朱履先深受孫中山民主革命思想的熏陶,結識了蔡鍔、李烈鈞等志同道合的進步青年,確立了反清愛國的革命志向。1908年冬,朱履先學成歸國,投身軍界,出任清廷新軍第十七協第三十四標二營管帶,率部駐南京楊公井。

辛亥革命時,朱履先參加秣陵關起義,擔任南京雨花臺戰役前敵指揮官。戰斗中,他率領前衛突擊隊突破清軍防線,第一個登上中華門城樓。南京光復后,他由黃興介紹加入同盟會,任陸軍第二師中將師長兼南京城防司令,獲授二等文虎勛章。1912年元旦,擔任孫中山臨時大總統就職典禮閱兵總指揮,時年28歲。中華民國臨時政府成立后,朱履先率先響應孫中山的裁軍決定,脫下戎裝,組建南京講武堂,出任堂長。

此后不久,政治風云變幻,孫中山“二次革命”失敗,北洋將領把持政權,掌握北方與東南諸省,山西、東北與西南諸省則由當地軍閥紛紛割據,混戰不斷……

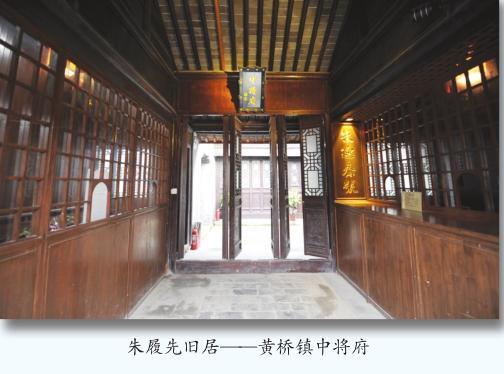

面對支離破碎的中國,朱履先默默尋求救國的道路:隨柏文蔚創立革命軍以圖北伐,為老同學閻錫山當顧問,在馮國璋處擔任參謀長;先后到山東桓臺、鄒縣、曲阜和安徽蒙城、壽縣等地擔任過縣長;1931年“九一八”事變前后,受邀在國民政府軍政部任職。幾經浮沉,均感失望,1932年退隱故鄉黃橋。

1940年3月,南京汪偽政府多次派員到黃橋邀請朱履先出任“蘇北招討使”“蘇北委員長”“和平軍總司令”等職,均遭朱履先嚴詞拒絕。為擺脫汪偽再三糾纏,是年4月,朱履先化名劉金麟避居上海。

在上海,抗日救亡運動如火如荼。朱履先經常從報紙、電臺了解到新四軍奮戰蘇南、屢挫日寇的事跡,對共產黨、新四軍的抗日壯舉心生敬佩。聽說陳毅、粟裕率新四軍移師蘇北抗戰,朱履先便立即從上海回到黃橋。

初晤陳毅一見傾心

彼此素昧平生的陳毅和朱履先一見如故,敞開胸懷,縱論家國天下。陳毅向朱履先介紹抗戰形勢和新四軍英勇抗敵事跡,宣傳中共的抗日民族統一戰線政策,闡明共產黨、新四軍堅決抗日的主張;同時也坦誠地向朱履先道明了在韓德勤置國家存亡于不顧、為一黨一己私利攻擊新四軍的情況下,新四軍在蘇北面臨“抗日無地”的艱難處境,希望朱履先能出面主持公道,幫助維持地方。朱履先被陳毅的正義與真誠所感動,他痛斥國民黨政府的腐敗與韓德勤的昏憒、怯懦,當即表明立場:“公道自在人心,對于抗日部隊,理當支持。”“只要貴黨貴軍有用得著我的地方,我定竭盡全力,在所不辭。”此次會晤,彼此都留下了極好的印象。

此后,朱履先和陳毅經常一起下棋談心,共商抗日大計。朱履先還相繼結識了粟裕、陳丕顯、管文蔚、朱克靖、陳同生等共產黨人。與共產黨人的頻繁接觸,使朱履先對共產黨的認識日益清晰。他一掃曾經的苦悶、悲觀與失望,堅定地站到共產黨、新四軍一邊,積極投身于抗日民主活動。

建言征糧率先垂范

1940年8月下旬,新四軍蘇北指揮部在黃橋成立通如靖泰臨時行政委員會,開展抗日民主根據地建設。首先面臨的當務之急是籌糧,即解決7000將士的吃飯問題。身為蘇北指揮部指揮的陳毅心急如焚,為此他專程拜訪朱履先,并將預備開會募集軍糧的想法告知,得到認同。進一步商談中,深明大義的朱履先向陳毅提出“開征抗日救國公糧(田賦)”的建議,并承諾“會在士紳中先為說明!”

幾天后,開征抗日救國公糧動員大會在黃橋中學召開。會前,朱履先頭頂烈日,挨家逐戶向當地士紳說明開征抗日救國公糧的重要性和必要性,動員他們支持新四軍開征田賦,說服他們幫助新四軍克服困難。會上,朱履先以黃橋“首戶”的身份率先發言,并帶頭將5萬元現款和家中最好的500石糧食捐給新四軍,以實際行動號召大家支援新四軍抗日。與會士紳們深受感染,紛紛表示“唯履公馬首是瞻”,擁護開征救國公糧。會議取得巨大成功,順利通過了在通、如、靖、泰地區征收公糧的議案,同時籌集糧食3000石、現款6萬元,解決了新四軍的燃眉之急。

爭取名流合作抗日

為支持新四軍抗日,朱履先多方奔走,呼吁國共合作抗戰。

曾任民國江蘇省省長的韓國鈞,是海安名流,在蘇北中上層士紳中很具威望,其門生故舊分布各地且多身居要職,韓德勤部不少將領是他的拜帖學生。韓國鈞極力主張抗日,具有很強的民族責任感。陳毅到達泰州地區后,便與韓國鈞書信往來,希望他加入到抗日民族統一戰線中來。當得知朱履先與韓國鈞私交深厚,他便請朱履先出面引見。朱履先欣然應允,介紹新四軍戰地服務團團長朱克靖代表新四軍和陳毅去海安拜望韓國鈞。朱克靖到訪后,韓國鈞多次寫信向朱履先征詢對新四軍的看法。朱履先每信必復,向其介紹新四軍在黃橋抗戰的情況,并以鮮明態度表示對新四軍在蘇北抗戰的支持,對韓國鈞最終堅定地站到共產黨一邊發揮了重要作用。

同為老同盟會員的魯蘇皖邊區游擊總指揮部總指揮李明揚,與朱履先有多年友誼。李明揚擁兵2萬,駐守泰州,是蘇北地區最大的地方實力派,并具有很強的民族意識。因受韓德勤排擠,他與韓矛盾很深。陳毅靈活運用統戰藝術,在到達蘇北后曾“三進泰州”與李明揚談判合作抗日事宜,爭取他的中立。黃橋戰役打響前,韓德勤多次催逼李明揚攻打新四軍,甚至祭起蔣介石手諭。這使對新四軍心存疑慮的李明揚有所動搖。為解心結,李明揚專門寫信向朱履先請教。朱履先向李明揚揭露了韓德勤借二李(李明揚、李長江)之刀殺新四軍,同時借新四軍之力消耗二李實力的陰謀,勸其“千萬不要聽信讒言,自相殘殺!”并對李明揚道明:“韓若勝,必先滅李。”李明揚深信朱履先的肺腑之言,堅持按兵不動,在黃橋戰役中保持了可貴的中立,對黃橋戰役的勝利起到了關鍵作用。

朱履先公開支持共產黨、新四軍的態度,不僅爭取了韓國鈞、李明揚等蘇北名流,而且影響了蘇北地區一大批知識分子。時任通如靖泰臨時行政委員會主任的管文蔚回憶:“這些人亦以朱履先馬首是瞻,跟著傾向我們。如泰興的劉伯厚、靖江的祝維干等都先后和我們站到了一起,對抗戰起到了很好的作用。”

以“函”孤韓助陣決戰

1940年9月,韓德勤實施堡壘政策,對黃橋糧道實施封鎖。新四軍為解救民困、打破封鎖,14日攻取姜堰,并向韓德勤呼吁“停止內戰,團結抗日”。韓德勤卻以“新四軍如有誠意,應首先退出姜堰”相挾,為準備新的進攻制造借口。新四軍相忍為國,30日撤出姜堰。可韓德勤出爾反爾,于10月3日調集26個團計3萬兵力進攻黃橋。

上述期間,朱履先四發函電呼吁國民黨軍政要員停止內戰、合作抗日。9月中旬,他與韓國鈞等知名人士及蘇北八縣代表聯名發出三封函電:一封致電蘇北各方軍事長官,主張蘇北問題宜政治解決,不應訴諸武力;另兩封致電重慶政界人士、國民黨軍事委員會戰地黨政委員會委員等人,并請他們轉蔣介石,明確提出“仰懇中央疾電江蘇省政府息戰停爭,或派要員蒞蘇,挽救危局”等訴求。10月2日,朱履先發起了245位蘇北知名人士聯名致電蔣介石,要求蔣介石急電韓德勤“迅將所屬軍旅西調御敵,勿再喪失領土,涂炭生靈。”函電雖如石沉大海,未能力挽狂瀾,卻在全國產生了很大影響,為配合陳毅的“孤韓”策略發揮了重要作用。

10月3日至6日,陳毅、粟裕率新四軍7000將士與韓德勤部決戰黃橋,全殲韓部11000余人,取得黃橋戰役的全面勝利。戰斗中,朱履先不顧個人安危,堅持與新四軍將士共進退。因擔心管文蔚等人的蘇南口音不便與黃橋群眾溝通,他不顧勸阻,在炮火中堅持陪同管文蔚、陳丕顯檢查黃橋城內各項支前工作,組織群眾支前助戰。黃橋鎮3家磨坊和63家燒餅店夜以繼日地磨面粉、做燒餅、制干糧,支援前線;百姓們一呼百應,組成擔架隊,冒著槍林彈雨,赴前線搶救傷員。

黃橋戰役的勝利離不開黃橋人民的支持,其中朱履先貢獻突出。“你真不愧是位軍人!”這是陳毅戰時對朱履先的由衷贊嘆。黃橋決戰勝利后,朱履先被推選為蘇北臨時行政委員會參議長。

參考文獻

[1]《新四軍戰史》編委會:《新四軍戰史》,中國人民解放軍出版社,2000年。

[2]陳丕顯:《蘇中解放區十年》,上海人民出版社,1988年。

[3]管文蔚:《管文蔚回憶錄》,人民出版社,1985年。

[4]泰州市地方志編纂委員會:《泰州市志》,江蘇人民出版社,2016年。

[5]泰興市史志檔案辦公室:《泰興人民革命斗爭史(1919—1949)》,中共黨史出版社,2000年。

[6]《朱履先紀念文集》編委會:《朱履先紀念文集》,黃河出版社,2006年。